交通事故の慰謝料|相場や計算方法を弁護士が解説【2025年最新版】

交通事故の慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。

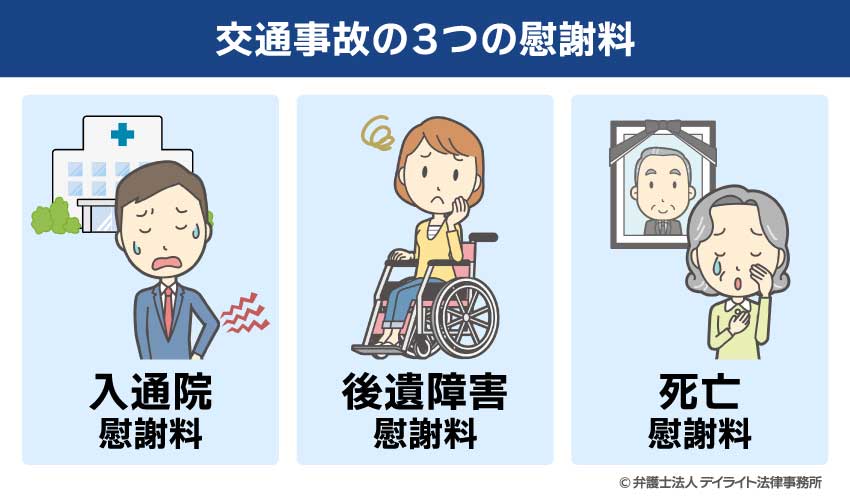

交通事故の慰謝料には、大きく分けて3つの種類があります。

弁護士基準で計算した場合、それぞれの相場は以下のとおりです。

- 1.入通院慰謝料

通院1日あたり:3,300円~9,300円程度

入院1日あたり:8,400円~17,600円程度 - 2.後遺障害慰謝料:110万円~2,800万円程度

- 3.死亡慰謝料:2,000万円~2,800万円程度

弁護士基準とは、弁護士が保険会社に対して慰謝料を請求する際に用いる基準のことです。

保険会社から提示される慰謝料よりも高額になることが一般的です。

弁護士基準は、裁判をした場合に裁判所が用いる基準でもあるため、「裁判基準」とも呼ばれます。

この記事では、交通事故に精通した弁護士が、交通事故慰謝料の相場、計算方法、請求のポイント、そして適切な慰謝料を受け取るための方法について、わかりやすく解説します。

また、ご自身の慰謝料額をすぐに知りたい方のために、交通事故慰謝料の自動計算機もご用意しました。

この記事を最後までお読みいただければ、交通事故の慰謝料について理解を深め、適切な金額を受け取るための知識を得られるでしょう。

目次

- 1 交通事故の慰謝料とは?

- 2 交通事故慰謝料の相場はいくら?

- 3 交通事故慰謝料には3つの種類がある

- 4 交通事故慰謝料の3つの基準

- 5 ①入通院慰謝料(傷害慰謝料)の相場早見表・計算方法

- 6 ②後遺障害慰謝料の相場早見表・計算方法

- 7 ③死亡の交通事故慰謝料の相場早見表

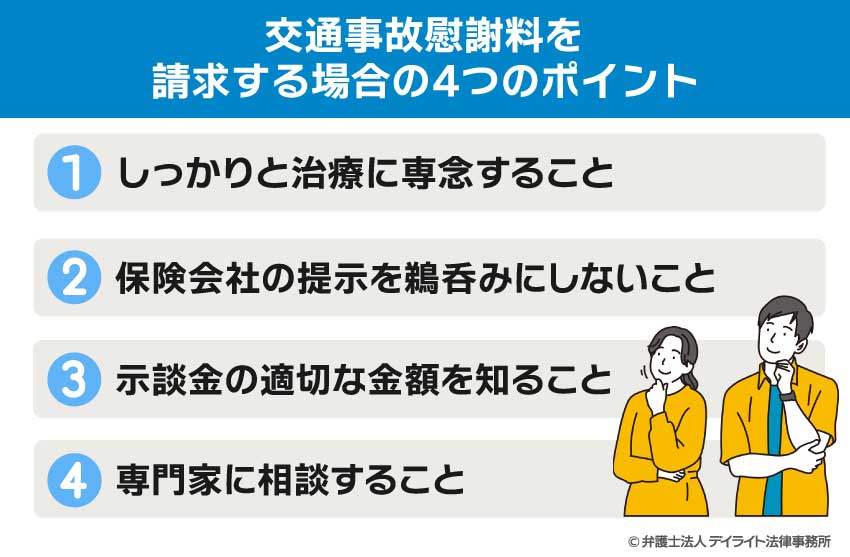

- 8 交通事故の慰謝料を適正額で得るための4つのポイント

- 9 交通事故慰謝料と示談金との違いに注意!

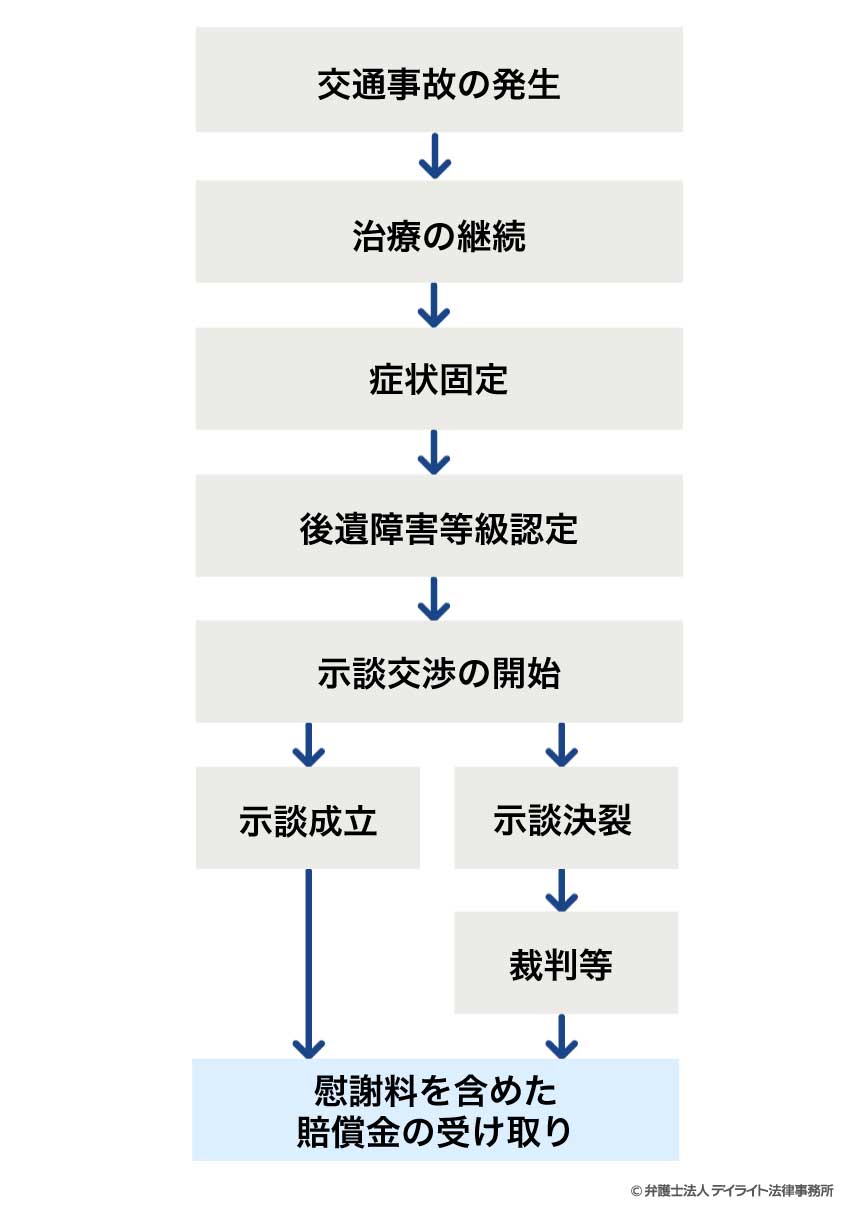

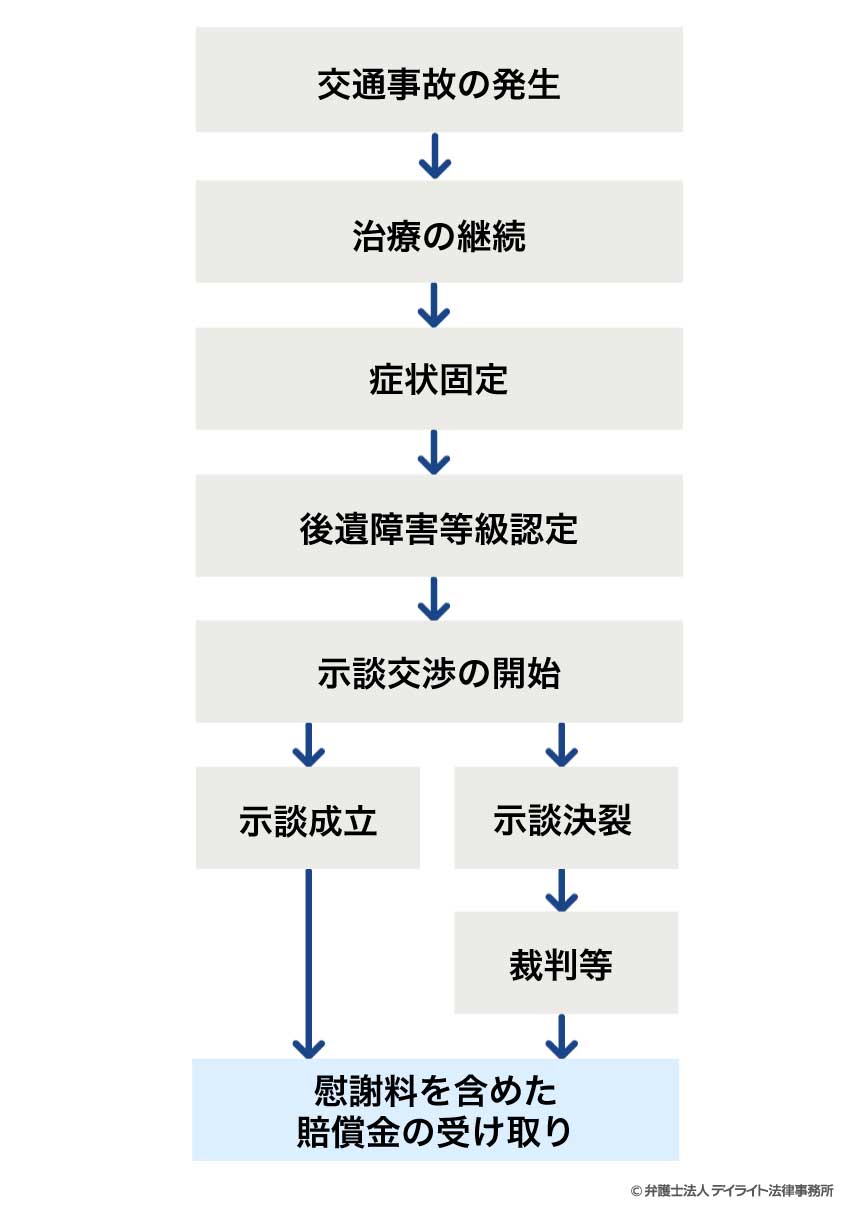

- 10 交通事故慰謝料の請求の流れ〜事故発生から支払まで〜

- 11 交通事故の慰謝料が増額する事例

- 12 交通事故の慰謝料が減額される事例

- 13 他の人は交通事故慰謝料をいくらもらった?

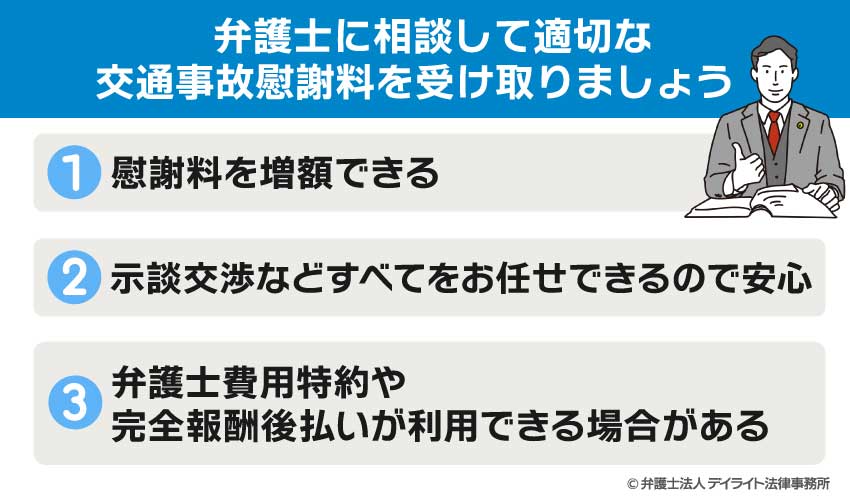

- 14 弁護士に相談して適切な交通事故慰謝料を受け取る

- 15 交通事故慰謝料に強い弁護士の選び方

- 16 交通事故慰謝料のよくあるQ&A

- 17 関連動画

- 18 まとめ

交通事故の慰謝料とは?

交通事故の慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。

なぜ交通事故で慰謝料が請求できるの?

交通事故の被害者の方は、ケガによる痛みや後遺症などで大変つらい思いをされることになります。

加害者は、被害者の方のこのような精神的な苦痛について、賠償する法律上の義務があります(民法710条)。

参考:民法|e-GOV法令検索

交通事故慰謝料は誰が払う?

交通事故の慰謝料は、法律上、加害者に支払い義務があります。

しかし、ほとんどの場合、加害者は自動車保険に加入しているため、実際には保険会社に慰謝料を請求します。

ここで注意が必要なのは、保険会社は慰謝料の金額をできる限り低く抑えようとする傾向があるということです。

そのため、本来受け取るべき適正な金額(弁護士基準で算出した金額)よりも低い金額が提示されることが少なくありません。

交通事故慰謝料の相場はいくら?

交通事故の慰謝料には3つの種類があり、弁護士基準で計算した場合のそれぞれの相場は、①入通院慰謝料で通院1日あたり3300円 〜 9300円程度・入院1日あたり8400円 〜 1万7600円程度、②後遺障害慰謝料で110万円 〜 2800万円程度、そして③死亡慰謝料で2000万円 〜 2800万円程度となります。

| 慰謝料の種類 | 相場(弁護士基準の場合) |

|---|---|

| 入通院慰謝料 | 通院1日あたり3300円 〜 9300円程度 入院1日あたり8400円 〜 1万7600円程度 |

| 後遺障害慰謝料 | 110万円 〜 2800万円程度 |

| 死亡慰謝料 | 2000万円 〜 2800万円程度 |

このように、交通事故慰謝料の相場は幅が広く、状況によってもらえる金額は異なってきます。

このページでは、交通事故慰謝料の具体的な計算の方法について、早見表を使ってわかりやすく解説しています。

交通事故慰謝料を計算機で簡単にシミュレーション!

このページでは慰謝料の正しい計算方法を詳しく解説しています。

しかし、早く結果を知りたいという方もいらっしゃるかと思います。

すぐにご自身の慰謝料の概算額を知りたいという方は、以下のページをご覧ください。

交通事故慰謝料の具体的な計算方法を知りたいという方は、このまま読み進めてください。

交通事故慰謝料には3つの種類がある

上述したように、交通事故の慰謝料には、①入通院慰謝料(傷害慰謝料とも言います。)、②後遺障害慰謝料、③死亡慰謝料という3つの種類があります。

どの種類の慰謝料をもらえる?

被害者がもらえる慰謝料は、事故の状況によって異なります。

下表は、事故の状況別にもらえる可能性がある慰謝料を分類したものです。

| 事故の状況 | もらえる慰謝料 |

|---|---|

| ケガをした | 入通院慰謝料 |

| 後遺症が残った | 入通院慰謝料 後遺障害慰謝料 |

| 死亡した | 死亡慰謝料 入通院慰謝料※1 |

| 物損のみ | 原則なし※2 |

※1 入通院後に亡くなった場合

※2 物損でも状況によっては慰謝料が認められることがあります

交通事故慰謝料の3つの基準

交通事故の3つの種類の慰謝料は、それぞれどのようにして計算するのでしょうか。

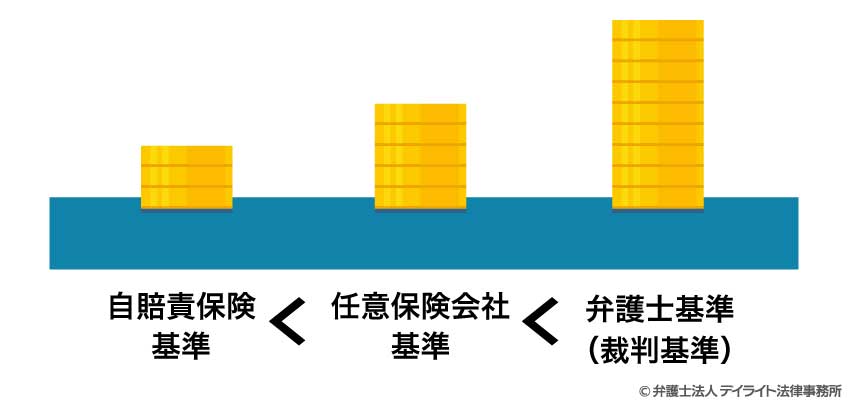

交通事故の3つの慰謝料には、それぞれ3つの基準(計算方法)があります。

3つの基準とは①自賠責基準、②任意保険基準、そして③弁護士基準(裁判基準)です。

そして、3つの基準のうち、弁護士基準(裁判基準)が適正であり、最も慰謝料が高額化します。

この3つの基準を理解しておくことは、適正な慰謝料を請求する上で重要となるため、くわしく解説します。

①自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険が損害賠償金を算出する際に用いる基準のことです。

自賠責保険は、法律で加入が義務付けられている強制保険であり、未加入で運転した場合には刑事罰が科せられます(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。

もし加害者が任意保険に加入しておらず、十分な資力もない場合、被害者は適切な補償を受けられなくなってしまいます。

そのため、被害者に対する最低限の救済措置として、自賠責保険の加入が義務付けられているのです。

このような経緯から、自賠責保険の賠償金額は、他の基準(任意保険基準や弁護士基準)と比較して低く設定されています。

例えば、加害者が任意保険に加入していない場合、被害者は自賠責保険に対して保険金を請求することになります。

この場合、まず自賠責保険から最低限の補償を受け、不足分は加害者本人に請求することになります。

ただし、加害者に十分な支払い能力がない場合、不足分の回収は困難になるでしょう。

しかし、自賠責保険があることで、被害者は最低限の補償を確保できるのです。

自賠責保険は強制加入ですが、加害者が無加入のケースもあります。

このような無保険車のケースにおいては、政府から保障を受けることができます(自動車損害賠償保障法)。

保障される金額は、自賠責保険の金額と同じです。

②任意保険会社基準

任意保険会社の基準は、その名のとおり、任意保険会社が内部的に定めている賠償の水準です。

各保険会社が、被害者に対して賠償の提示を行う際に使用している水準で、外部に明確には公表はされていません。

明確な賠償基準は、各社によって異なる部分はありますが、最低限の基準である、自賠責保険よりは多少高い賠償水準になります。

被害者に対して、書面で賠償の提示が出された場合に、「弊社基準」などの記載がされることがありますが、それが任意保険会社の基準ということになります。

ただ、その内容をみると自賠責保険の基準で計算されているような場合もあります。

すなわち、保険会社から最初に提示される慰謝料は、適正な金額ではない可能性が高いため、注意が必要です。

③弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準は、弁護士が交渉段階から使用する基準であり、3つの基準の中で最も高い賠償水準です。

弁護士基準は、裁判になった場合に使われる基準と同じ内容であり、裁判基準とも呼ばれています。

①入通院慰謝料(傷害慰謝料)の相場早見表・計算方法

上で解説したとおり、慰謝料の基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)があり、それぞれの基準によって金額が変わってきます。

以下は、通勤期間が1ヶ月から6ヶ月だった場合、この3つの基準の通院慰謝料を比較した表です。

| 通院期間 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|---|---|

| 骨折等の重傷の場合 | むちうち等の軽傷の場合 | |||

| 1ヶ月 | 12万9000円 | 12万6000円 | 28万円 | 19万円 |

| 2ヶ月 | 25万8000円 | 25万2000円 | 52万円 | 36万円 |

| 3ヶ月 | 38万7000円 | 37万8000円 | 73万円 | 53万円 |

| 4ヶ月 | 51万6000円 | 47万9000円 | 90万円 | 67万円 |

| 5ヶ月 | 64万5000円 | 56万7000円 | 105万円 | 79万円 |

| 6ヶ月 | 77万4000円 | 64万3000円 | 116万円 | 89万円 |

※自賠責保険基準は、治療期間日数の内半分以上を通院していることを前提としています。

※任意保険基準は、後述する旧任意保険基準の金額を掲載しています。

例えば、通院期間が2ヶ月の場合、入通院慰謝料は自賠責基準の場合25万8000円、任意保険基準の場合25万2000円が支払われます。

これに対して、弁護士基準の場合は52万円(軽症の場合でも36万円)が支払われます。

このように3つの基準の中で弁護士基準が最も高額となることがおわかりいただけるかと思います。

保険会社から慰謝料の提示があったときは、適正な金額ではない可能性が高いため、弁護士に相談なさってください。

また、交通事故の慰謝料は通院日数が計算に影響し、基本的には通院日数が長くなるほど、交通事故の慰謝料は高くなります。

以下、3つの基準の具体的な計算方法をみていきましょう。

自賠責保険基準での計算

自賠責基準での慰謝料の算定方法を説明します。

- 自賠責基準の計算式

日額4300円 × 対象日数

自賠責基準の慰謝料は、1日4300円です。

日数の算定方法は少し複雑です。

以下の日数のうち少ない方の日数が対象となります。

- ① 実際に通院した日数(実通院日数)を2倍にした日数

- ② 通院期間における日数

具体例 事故発生から120日の間に、50日病院や整骨院に通院した場合

50日 × 2 = 100日(実通院日数の2倍) < 120日(通院期間)

この場合、実通院日数を2倍した100日の方が通院期間の120日よりも少ないので、

100日が慰謝料算定の対象日数となります。

したがって、この場合、4300円 × 100日 = 43万円が慰謝料金額となります。

任意保険基準での計算

任意保険会社の算定基準は、上述のとおり、各保険会社が独自に基準を定めています。

また、公開はされていないため確定的な金額を示すことはできません。

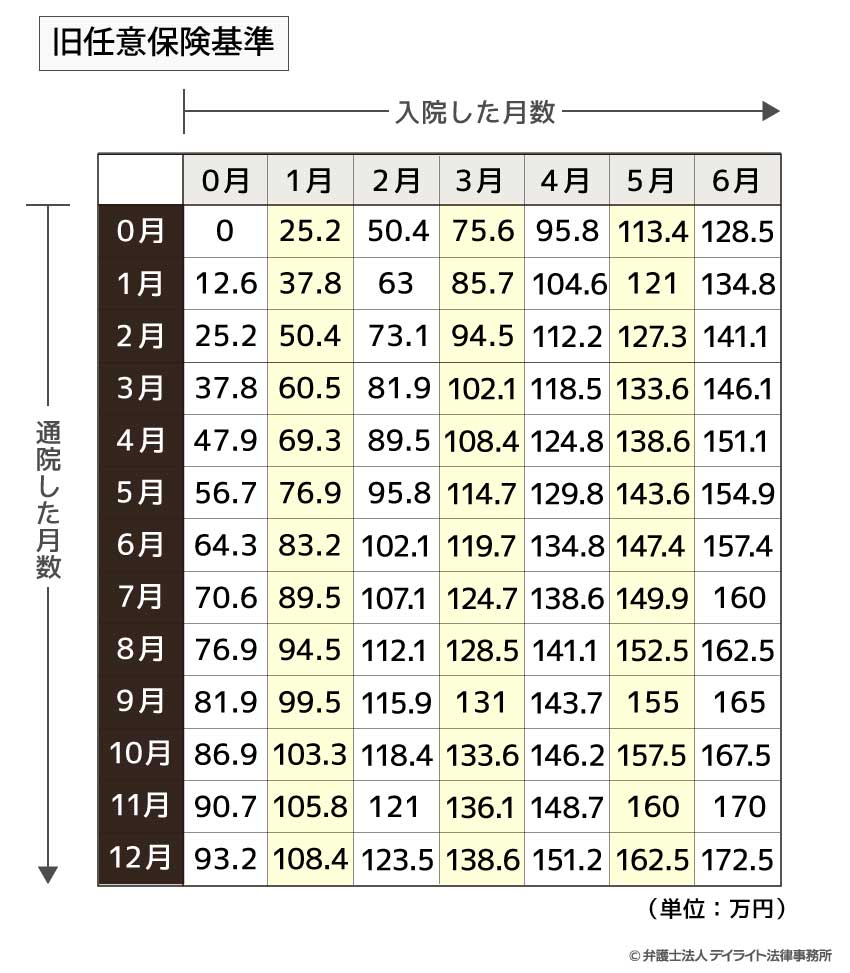

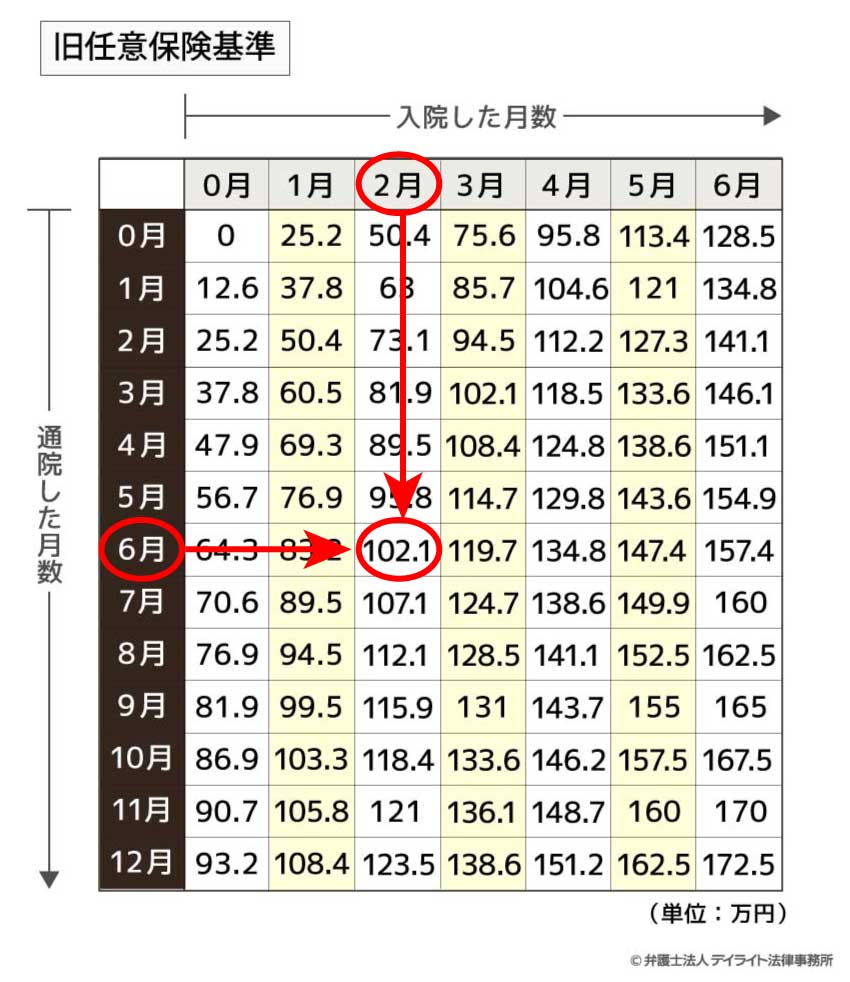

もっとも、かつては、すべての保険会社が共通で使用していた損害賠償の算定基準(旧任意保険基準・下表)が存在していました。

規制緩和のため、平成11年に旧任意保険基準は撤廃されましたが、このときの基準の一部又は全部を踏襲していると考えられます。

したがって、任意保険会社の基準については、旧任意保険基準が一応の目安になると考えます。

表の見方

- 慰謝料算定では1ヶ月=30日とします

- 通院のみのときは、「通院」の欄の通院期間(一番左の列の月数)に対応する部分の金額が慰謝料の基準となります。

- 入院と通院があった場合は、入院した月数と通院した月数とが交わる欄に記載された金額が慰謝料の基準となります。

具体例① 事故発生から120日の間に、50日病院や整骨院に通院した場合

「自賠責基準の算定」で説明した具体例(事故発生から120日の間に、50日病院や整骨院に通院した場合)を上表に当てはめてみます。

120日間の通院のみですので、「通院」の欄の通院期間(一番左の列の月数)の「4か月」に対応する部分の数字に「47.8」とあることから、47万8000円となります。

具体例② 骨折をして60日間入院し、その後120日間通院を継続した場合

この場合、入院「2月」の横軸と通院「6月」の縦軸の交わる「102.1」、すなわち、102万1000円が入通院慰謝料となります。

弁護士基準での計算

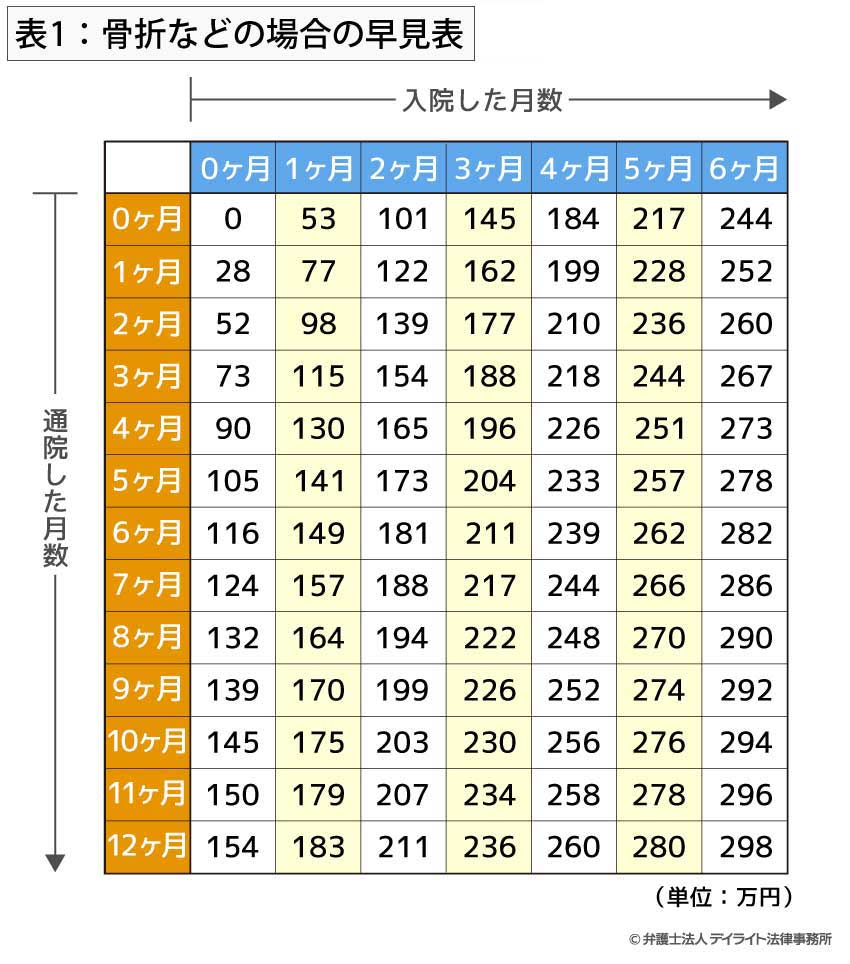

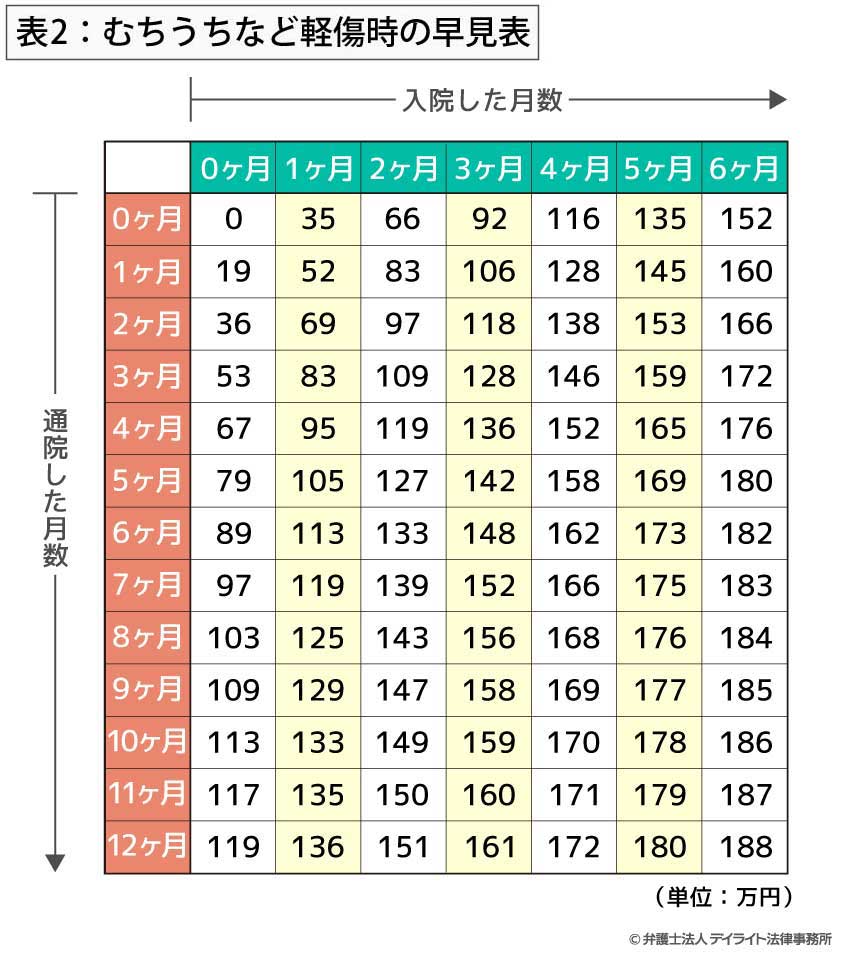

弁護士基準でも、上記の任意保険基準で説明した表と同様に、入通院慰謝料は、入院・通院期間を基礎として算定されます。

ただし、任意保険基準とは異なり、表が2つあり、かつ、金額も異なります。

表1は、骨折や脱臼など他覚的所見がある場合(レントゲン等で異常があると分かる場合)に用いられる表です。

表2は、むちうち症や打撲、挫創など、他覚的所見がない場合(つまり軽症のケース)に用いられる表です。

引用元:赤い本 別表Ⅰ 入通院慰謝料基準|日弁連交通事故相談センター

引用元:赤い本 別表Ⅰ 入通院慰謝料基準|日弁連交通事故相談センター

表の見方

- 慰謝料算定では1ヶ月=30日とします

- 通院のみのときは、「通院」の欄の通院期間(一番左の列の月数)に対応する部分の金額が慰謝料の基準となります。

- 入院と通院があった場合は、入院した月数と通院した月数とが交わる欄に記載された金額が慰謝料の基準となります。

具体例 120日の間に、50日通院した場合

事故発生から120日の間に、50日病院や整骨院に通院した場合を上表に当てはめてみます。

骨折などの場合

骨折などの場合表1を使用します。

120日間の通院のみですので、「通院」の欄の通院期間(一番左の列の月数)の「4か月」に対応する部分の数字に「90」とあることから、90万円となります。

表2を使用します。

120日間の通院のみですので、「通院」の欄の通院期間(一番左の列の月数)の「4か月」に対応する部分の数字に「67」とあることから、67万円となります。

上の例は、通院期間が120日と1ヶ月(30日)で割り切れる、きりが良い日数であることから「4ヶ月」に対応する数字を目視で確認できました。

では、例えば20日や135日など、中途半端な(30日で割り切れない)日数の場合、どうすればよいのでしょうか。

このような場合、対応する月の1日あたりの入通院慰謝料を算出します。

1ヶ月通院の場合で28万円 → 28万円 ÷ 30日 ≒ 9300円

したがって、1日あたり9300円となります。

通院20日ですので、これに20日を乗じます。

9300円 ✕ 20日 = 18万6000円

以上から、通院20日で骨折などの場合は18万6000円が通院慰謝料となります。

135日は4ヶ月と5ヶ月の間の日数です。

4ヶ月の通院の場合は67万円、5ヶ月の通院の場合は79万円であり、この範囲で日割りで考えるとよいでしょう。

すなわち、79万円 – 67万円 = 12万円

12万円 ÷ 30日 = 4000円

したがって、4ヶ月(120日)までは67万円で、残り15日については1日4000円を乗じます。

67万円 + 15日 ✕ 4000円 = 73万円

以上から、通院135日でむちうちなどの場合は73万円が通院慰謝料となります。

このように入通院慰謝料の計算はやや複雑ですので、便利な自動計算機をご活用ください。

慰謝料の自動計算機は以下よりご覧ください。

通院頻度が少ないと慰謝料が減額される可能性あり

弁護士基準では、上記のとおり、入通院期間を踏まえて算定されます。

ただし、通院の期間と比較して、実際に通院した日数が少ない場合、実通院日数(実際に通院した日数)の3.5倍程度(むちうちなど他覚的所見がない場合は3倍程度)を通院期間として算定されることがあります。

例えば、骨折で2年間にわたり月1回、合計24日通院していたという場合、通院期間をそのまま2年間とするのではなく、24日 × 3.5倍 = 84日として通院期間を計算される場合があるということです。

②後遺障害慰謝料の相場早見表・計算方法

次に、後遺障害の慰謝料を計算してみましょう。

後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料です。

後遺障害の等級により、慰謝料の金額が異なります。

下表は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準を比較したものです。

| 自賠責保険基準 | 旧任意保険基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|---|

| 1級 | 1150万円(1650万円) | 1600万円 | 2800万円 |

| 2級 | 998万円(1203万円) | 1300万円 | 2370万円 |

| 3級 | 861万円 | 1100万円 | 1990万円 |

| 4級 | 737万円 | 900万円 | 1670万円 |

| 5級 | 618万円 | 750万円 | 1400万円 |

| 6級 | 512万円 | 600万円 | 1180万円 |

| 7級 | 419万円 | 500万円 | 1000万円 |

| 8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |

| 9級 | 249万円 | 300万円 | 690万円 |

| 10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |

| 11級 | 136万円 | 150万円 | 420万円 |

| 12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |

| 13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |

| 14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |

※( )内は「介護を要する後遺障害」の場合の金額です。

※任意保険基準は、上述の旧任意保険基準であり、各保険会社の基準は異なる場合があります。

上記表からもわかるとおり、弁護士基準は、自賠責保険基準や任意保険会社基準の慰謝料額を大きく上回っています。

弁護士が、交渉する場合や裁判になった場合には、上記表の裁判基準の金額で交渉を行うことになります。

ただし、この数字は絶対的なものではありません。

被害者に残存している後遺症の程度に応じて、弁護士基準からさらに増額の主張をすることもあります。

また、等級に該当しなかった場合であっても、後遺症慰謝料が認められるケースもあります。

判例 後遺障害に非該当でも、後遺症慰謝料が認められたケース

後遺障害に該当する視力障害までは残らなかったものの、後遺症慰謝料として70万円を認めました。

【東京地判平13.4.11】

③死亡の交通事故慰謝料の相場早見表

交通事故で死亡した場合の慰謝料の自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の各相場は以下のとおりです。

| 自賠責基準 | |

|---|---|

| 被害者の慰謝料 | 400万円 |

| + | |

| 請求権者 1名 | 550万円(750万円) |

| 請求権者 2名 | 650万円(850万円) |

| 請求権者 3名以上 | 750万円(950万円) |

※被害者は、被害者の父母、配偶者及び子です。( )の金額は請求権者に被扶養者がいる場合の金額です。

| 任意保険基準 | |

|---|---|

| 一家の支柱 | 約1500万円 〜 2000万円 |

| 専業主婦・主夫、配偶者 | 約1300万円〜1600万円 |

| 子ども、高齢者、その他 | 約1100万円〜1500万円 |

| 弁護士基準 | |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2800万円 |

| 専業主婦・主夫、配偶者 | 2500万円 |

| 子ども、高齢者、その他 | 2000万円 〜 2500万円 |

自賠責基準

被害者の慰謝料と遺族固有の慰謝料の合計額を請求できます。

すなわち、慰謝料は精神的な苦痛をお金に換算したものです。

交通事故で死亡した場合、被害者本人だけでなく、そのご遺族の悲しみは計り知れません。

そのため、遺族固有の慰謝料も認められているのです。

遺族として慰謝料を請求できるのは、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む)です。

例えば、ご遺族に、被害者が扶養していた配偶者と子供1人がいるケースでは、400万円(被害者の慰謝料)+ 850万円(請求権者2名)で、1250万円が死亡慰謝料となります。

任意保険基準

任意保険基準は現在、各保険会社が独自に作成しており、公開はされていませんので、参考として旧任意保険基準をご紹介しております。

弁護士基準

「一家の支柱」とは、亡くなった被害者が被害者の家族の家計を支えていた場合です。

「その他」とは、独身の男女等です。

例えば、会社員である夫が被害者である場合、2800万円が弁護士基準の死亡慰謝料となります。

例えば、被害者である妻がパート収入で年収100万円程度、夫がフルタイムの会社員のケースはどうなるのでしょうか。

筆者の経験上、このようなケースの場合、妻の収入では、「一家の支柱」ではなく「一家の支柱に準ずる場合」と判断される可能性が高いです。

ただし、ケース・バイ・ケースですので、交通事故に強い弁護士に相談なさってください。

各基準の比較

上記のとおり、自賠責保険基準、旧任意保険基準と弁護士基準とでは、死亡慰謝料もまったく異なります。

具体的には一家の支柱が亡くなった場合、800万円から1300万円の差が生じます。

弁護士が、交渉する場合や裁判になった場合には、基本的には弁護士基準の金額で交渉を行うことになります。

ただし、上記の金額は、あくまで目安であり、扶養家族の数や加害者側の加害行為の態様などによって、金額は増減することがあります。

交通事故の慰謝料を適正額で得るための4つのポイント

①しっかりと治療に専念すること

入通院慰謝料は、上述のとおり、基本的には入院している期間と通院している期間の長さで判断されます。

交通事故に遭った方の中には、会社や学校が忙しいという方もいらっしゃるでしょう。

しかし、ケガの痛みを我慢して治療をおろそかにしてしまうと、本来請求できるはずの適切な慰謝料を支払ってもらうことができない可能性があります。

したがって、治療の必要性がある場合はしっかりと治療を継続することが重要です。

②保険会社の提示を鵜呑みにしないこと

上述のとおり、慰謝料には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準があります。

弁護士基準は、仮に裁判となった場合に認定される損害額です。

すなわち、公平な第三者である裁判所が認める「適切な賠償金」といえます。

これに対して、任意保険の基準は、保険会社が独自に定めた基準であり、上述したとおり、一般的には裁判基準を下回っています。

被害者としては、当然、裁判基準の慰謝料を受け取りたいと考えるでしょう。

そのため保険会社から提示される金額を鵜呑みせず、裁判基準を請求することが重要です。

③示談金の適切な金額を知ること

慰謝料は、弁護士基準の額が適切であり、かつ、被害者の方にとって有利です。

また、交通事故で請求できる賠償金は慰謝料だけではありません。

治療費などの積極損害の他、後遺障害がある場合は逸失利益、仕事を休んだ場合は休業損害等も請求可能です。

これらの賠償金について、適切な額を知ることが重要です。

被害者の方の中には、早期解決のために、保険会社の提示額に応じるという方もいらっしゃいます。

しかし、前提として「本来もらえるべき金額」がどの程度かを知ることは、示談すべきかどうかを決めるための重要なプロセスです。

当事務所は、慰謝料を含めた賠償金の適正額を簡単に計算できるシミュレーターをウェブサイト上に公開しています。

上で解説した弁護士基準での相場を知ることができるので、ぜひご活用ください。

④専門家に相談すること

賠償金の適切な額を知るために、交通事故を専門とする弁護士に相談されるべきです。

現在は、インターネットで専門的な情報も入手可能です。

ただ、インターネットはとても便利ですが、情報の信用性という点で専門書には劣ります。

そこで、インターネットの情報を見る場合は、その発信源(交通事故の損害賠償請求であれば弁護士が執筆した記事か否か)を確認し、かつ、参考程度にとどめた方がよいでしょう。

インターネットの記事は、あくまで不特定多数の方が見ることを前提に作成されており、個別具体的な状況を前提とはしていません。

そのため、問題解決に最適な情報ではない可能性もあります。

交通事故慰謝料と示談金との違いに注意!

交通事故慰謝料とは、交通事故によって被った精神的な苦痛をお金に換算したものです。

これに対し、交通事故の示談金とは、裁判所を利用せずに示談する際に加害者(保険会社)から受け取る賠償金の総称をいいます。

つまり、慰謝料は、賠償項目の中の一つに過ぎません。

交通事故の被害者は、慰謝料以外にも様々な種類の賠償金を受け取ることができるので注意しましょう。

慰謝料以外の主な賠償項目には以下のようなものがあります。

| 損害項目 | 内容 | |

|---|---|---|

| 休業損害 | 仕事を休んで減収した場合の損害 | |

| 逸失利益 | 後遺障害による将来の減収に対する賠償 | |

| 積極損害 | 治療費 | ケガの治療費や入院費用など |

| 通院交通費 | 病院や整骨院に通院する際の費用 | |

| 入院雑費 | 入院した場合に要する雑費 | |

| 付添費用 | 幼児などの通院付添や入院付添費用など | |

| 車の修理費用 | 事故により破損した車の修理費用 | |

休業損害について、くわしい解説は以下をご覧ください。

逸失利益について、くわしい解説は以下をご覧ください。

治療費などの積極損害について、くわしい解説は以下をご覧ください。

よく「示談金」という言葉を耳にしますが、示談金というのは、交通事故などの賠償責任が問題となるケースにおいて、裁判所を利用せずに、当事者同士で解決する場合の解決金のことを言います。

示談金の中には、慰謝料や上の表のその他の損害も含まれています。

したがって、慰謝料は示談金の一部と位置づけられます。上で解説したとおり、慰謝料の基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)があり、それぞれの基準によって金額が変わってきます。

示談金はいくら?自動計算ツールで計算しよう!

当事務所は、慰謝料を含めた賠償金の適正額をスマホで簡単に計算できるシミュレーターをウェブサイト上に公開しています。

どなたでも、無料でご利用いただけますので、賠償金の相場を知りたい方はぜひご活用ください。

交通事故慰謝料の請求の流れ〜事故発生から支払まで〜

交通事故の被害者の方は、どのようにして慰謝料を受け取ることができるのでしょうか。

交通事故の発生から慰謝料の受取りまでの流れを図にすると以下のようになります。

交通事故の慰謝料はいつもらえる?

交通事故の慰謝料は、上で示した示談または裁判のいずれかによって、受け取る時期が変わります。

| 示談の場合 | 裁判の場合 |

|---|---|

| 示談成立後 | 判決確定後 |

相手の保険会社の対応によって異なりますが、示談成立後、または判決確定後、概ね1ヶ月程度で支払われることが多いようです。

交通事故の解決までの期間は事案によって大きく異なります。

特に複雑ではなく、争点があまりないときは、示談の場合で数ヶ月から半年程度となるでしょう。

裁判の場合は、1年を超えるケースが多い印象です。

交通事故の慰謝料が増額する事例

これまで慰謝料の相場を説明してきましたが、ケースによっては、相場の慰謝料額から増額した金額が認められることがあります。

例えば、次のような事情があるケースです。

- 加害者の運転が悪質

- 事故後の加害者の態度が著しく不誠実

- 加害者の対応によって被害者が病気になった等

以下では、実際に、相場の慰謝料額よりも増額された裁判例を紹介します。

慰謝料が増額された裁判例

判例① 飲酒運転の場合の慰謝料増額裁判例【東京地判平18.10.26】

兼業主婦の事例で、加害者が多量に飲酒しており(呼気一リットル中約0.55ミリグラム)正常な運転ができない状態で運転し、仮眠状態になったことで事故を発生させていること、運転の動機が身勝手(翌朝も車で出勤したい)であることなどの事情を勘案して本人分2700万円、夫200万円、子3人各100万円の合計3200万円の賠償を認めています。

判例② 加害者の態度が不誠実な場合の慰謝料増額裁判例【名古屋地判令2.10.7】

高次脳機能障害(9級)、顔面の醜状障害(9級)で併合8級相当の後遺障害に認定された兼業主婦の事例で、加害者が飲酒運転の発覚を免れるため職務質問を無視して発進し、時速135km(制限速度時速60km)で走行し、衝突後も逃走を図ろうとし救護もしなかったことから、後遺障害慰謝料として1100万円が認められています。

判例③ 被害者が病気に罹患して慰謝料が増額された裁判例【名古屋地判平13.9.21】

加害者が、赤信号無視で交差点に進入したものの、警察に青信号で侵入したと虚偽の供述をした結果、被害者が被疑者として取り調べを受けたことや、被害者が胃炎や円形脱毛症を発症するに至ったことなどから、慰謝料として200万円(事故から1年9カ月通院)が認められました。

ご自身の場合も増額できるか知りたいと思う方は、一度交通事故に強い弁護士に相談なさるとよいでしょう。

交通事故の慰謝料が減額される事例

ご状況によっては、相場の慰謝料額から減額されてしまうこともあります。

例えば、次のような事情があるケースです。

- 被害者側にも過失がある

- 被害者に持病がある

具体的に解説しましょう。

被害者側にも過失がある

交通事故の発生について被害者側にも落ち度(過失)があるとき、被害者の過失割合に応じて慰謝料が減額されます。

これを過失相殺と言います。

例えば、停車中の被害者の車に後ろから追突したようなケースであれば、加害者側の過失が100%となり、過失相殺は行われません。

しかし、被害者が車やバイクで走行中の場合、被害者側にも前方不注意などの落ち度があった可能性があります。

こうした場合には過失割合の交渉が必要となります。

過失相殺について、くわしく確認したい場合には以下をご覧ください。

被害者に持病がある

被害者の持病(身体的・体質的あるいは精神的な疾患など)が原因で、交通事故の損害が拡大した場合、損害額から一定割合が控除されます。

これを素因減額と言います。

上記のいずれかに該当したとしても、状況によっては減額を免れる可能性もあります。

したがって、諦めてしまうのではなく、一度、交通事故に強い弁護士に相談なさるとよいでしょう。

持病などがある場合、保険会社からは素因減額が主張されることがあります。

しかし、筆者の経験上、特殊な疾患がある場合など、例外的なケースを除いて素因減額が認められるケースは多くありません。

他の人は交通事故慰謝料をいくらもらった?

交通事故でお困りの方は、他の被害者の方々が実際にいくら慰謝料をもらったかが気になるでしょう。

交通事故慰謝料は、入通院の期間、後遺障害の有無や程度等でまったく異なります。

また、慰謝料以外の賠償金も重要です。

当事務所は、ケガの場所、事故の状況や職業別の解決事例をウェブサイトに掲載していますので、他の人がいくらもらったかが気になる方はチェックしてみてください。

弁護士に相談して適切な交通事故慰謝料を受け取る

交通事故で適切な慰謝料を受け取りたい方は、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

交通事故に強い弁護士にご相談されることで、慰謝料を増額できるだけでなく、大きな安心感を得ることができると考えられます。

①慰謝料を増額できる

前述のとおり、慰謝料の基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つがあります。

この中で、最も高額なのが弁護士基準(裁判基準)です。

弁護士が関与していない場合、保険会社は自賠責保険基準または任意保険基準に基づいて示談交渉を進めます。

しかし、弁護士が依頼を受けて示談交渉を行う場合、弁護士基準に基づいて交渉するため、多くの場合、慰謝料をはじめとする損害賠償金の増額が期待できます。

②示談交渉などすべてをお任せできるので安心

弁護士に依頼した場合には、保険会社や加害者との示談交渉はすべて弁護士が窓口となるので、ご自身でやり取りすることが不要になります。

また、弁護士に相談することで、解決までの見通しや、現に生じている疑問を解消することができます。

依頼している場合には、気軽に電話やメールで弁護士に相談することができます。

③弁護士費用について

自動車保険に弁護士費用特約がついている場合、弁護士費用を保険会社が負担※してくれるため、弁護士費用を気にせずにご依頼いただけます。

※上限300万円まで負担してくれるのでほとんどの方は自己負担0円でのご依頼が可能です。

弁護士費用特約がついていない場合でも、交通事故に注力する法律事務所であれば、完全報酬後払いを採用しているところが多いです。

つまり、弁護士費用は示談により回収できた賠償金からのお支払いとなるため、お手元にお金がなくても依頼できることが多いです。

※くわしくはご依頼を検討されている法律事務所までご相談ください。

なお、デイライト法律事務所では、弁護士費用が示談金を上回る恐れがある場合には、あらかじめお知らせいたしますので、ご安心ください。

交通事故慰謝料に強い弁護士の選び方

慰謝料増額のために、これから弁護士の依頼を検討されている方は、どのように弁護士を選択したら良いか迷われているという方も多いと思われます。

特に、初めて弁護士に依頼されるという方は、どの弁護士に依頼したら良いか見当もつかないかもしれません。

交通事故に強い弁護士については、次をチェックポイントとしてお探しになられるとよいでしょう。

- 口コミの評価が高いこと

- 交通事故の解決実績が豊富であること

交通事故慰謝料のよくあるQ&A

ここでは、交通事故慰謝料に関するよくあるご質問と回答を紹介しています。

事故で1日あたりの慰謝料はいくらですか?

1日あたりでまとめると下表のようになります。

| むち打ちなどの軽傷の場合 | 骨折などの重傷の場合 |

|---|---|

| 通院1日あたり6000円程度 入院1日あたり1万円程度 |

通院1日あたり8000円程度 入院1日あたり1万6000円程度 |

交通事故の慰謝料に税金がかかる?確定申告は必要?

交通事故の被害者が相手から受け取る慰謝料等の賠償金は、基本的には非課税であり、税金はかかりません。

また、確定申告も特に必要はありません。

例外については、下記をご参照ください。

慰謝料請求に期限はありますか?

ケガをした場合の消滅時効は、基本的には5年となります。

なお、物損の場合や自賠責保険への被害者請求の消滅時効は3年です。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

引用元:民法|電子政府の窓口

交通事故の平均慰謝料はいくらですか?

そのため、平均的な慰謝料よりも、ご自身の状況に応じた適切な慰謝料を計算することが重要となります。

慰謝料の計算は複雑であるため、下記の自動計算ツールをご利用されるとよいでしょう。

10対0事故でむちうちになったらいくらもらえる?

後遺症が残った場合、後遺障害慰謝料は110万円となることが多く、稀に290万円が認められることもあります。

また、むちうちの場合、慰謝料のほかに逸失利益、休業損害なども賠償請求できることがあります。

慰謝料請求にはどのような書類が必要ですか?

| 入通院慰謝料 | 診断書、診療報酬明細書(レセプト)、施術証明書・施術費明細書 |

| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害診断書、画像データ(CT、MRI、レントゲン)・写真、後遺障害等級認定票 |

| 死亡慰謝料 | 死亡診断書または死体検案書、省略のない戸籍(除籍)謄本 |

関連動画

公式Youtubeチャンネルでは、交通事故慰謝料のポイントについて、交通事故に注力する弁護士がわかりやすく解説しています。

交通事故慰謝料でお困りの方はぜひご視聴ください。

まとめ

以上、交通事故慰謝料の内容や正しい計算方法、請求のポイント等について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあり、被害者の方は、裁判基準によって算出した額を受け取る法的な権利があります。

そのためには、保険会社の提示を鵜呑みにせず、慰謝料を含めた賠償金の適切な額を知ることが重要です。

また、ネット情報は参考程度にとどめて、できるだけ交通事故の専門家に相談することをお勧めいたします。

この記事が交通事故に遭われた方にとって、お役に立てば幸いです。

当法律事務所の人身障害部は、交通事故に精通した弁護士のみで構成されており、後遺障害に悩む被害者を強力にサポートしています。

弁護士費用特約にご加入されている場合は、特殊な場合を除き弁護士費用は実質0円でご依頼いただけます。

LINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、後遺障害でお困りの方は、お気軽にご相談ください。