入通院慰謝料とは?相場・計算方法・ポイントを弁護士が解説

入通院慰謝料とは交通事故で怪我をした人が、入院や通院をした場合に請求できる慰謝料です。

事故が原因で入院・通院することになったことや、怪我によって生じた痛み、苦しみに対する精神的な苦痛に対する慰謝料です。

入通院慰謝料の計算方法や適正な入通院慰謝料を取得するためのポイントを解説します。

目次

入通院慰謝料とは

入通院慰謝料とは交通事故で怪我をした人が、入院や通院をした場合に請求できる慰謝料です。

入通院慰謝料とは交通事故で怪我をした人が、入院や通院をした場合に請求できる慰謝料です。

事故が原因で入院・通院することになったことや、怪我によって生じた痛み、苦しみに対する精神的な苦痛に対する慰謝料です。

痛みの状況や、感じ方については人それぞれのため、入院・通院の期間を基準として、計算される相場があります。

この相場が、入通院慰謝料の計算における弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準といった各基準になります。

また、入通院慰謝料は、入院・通院を前提とする慰謝料のため、入院・通院がない場合には、基本的には請求ができません。

交通事故の慰謝料には入通院慰謝料の他に、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。

交通事故の慰謝料について詳しくはこちらをご覧ください。

入通院の慰謝料の計算方法(弁護士基準)

通院のみの場合

弁護士基準での通院慰謝料につきましては、以下の表をご覧ください。

以下の表では、骨折など、明らかに怪我が重い場合を「重症」と記載しています。

むちうち(頚椎捻挫、頚部症候群、腰椎捻挫などの診断名が多いです)や、軽度の打撲、挫傷などの場合を表現の都合上、「軽症」と記載しています。

| 期間 | 重症の場合 | 軽症の場合 |

|---|---|---|

| 1ヶ月 | 28万円 | 19万円 |

| 2ヶ月 | 52万円 | 36万円 |

| 3ヶ月 | 73万円 | 53万円 |

| 4ヶ月 | 90万円 | 67万円 |

| 5ヶ月 | 105万円 | 79万円 |

| 6ヶ月 | 116万円 | 89万円 |

| 7ヶ月 | 124万円 | 97万円 |

| 8ヶ月 | 132万円 | 103万円 |

| 9ヶ月 | 139万円 | 109万円 |

| 10ヶ月 | 145万円 | 113万円 |

| 11ヶ月 | 150万円 | 117万円 |

| 12ヶ月 | 154万円 | 119万円 |

| 13ヶ月 | 158万円 | 120万円 |

| 14ヶ月 | 162万円 | 121万円 |

| 15ヶ月 | 164万円 | 122万円 |

| 16ヶ月〜 | 以後1ヶ月ごとに2万円ずつ増額 | 以後1ヶ月ごとに1万円ずつ増額 |

端数が生じた場合の計算方法は?

月数に端数が生じる場合には、端数生じた月について、日割りで計算します。

具体例 事故によりむちうちになり、完治までに130日間通院した場合

むちうちのため、上記の表では、「軽症」の列を参照します。軽症の4ヶ月間(120日)の通院慰謝料は67万円です。

ただ、10日の端数が生じているので、端数の計算が必要になります。

端数については、5ヶ月間の慰謝料と4ヶ月の慰謝料の差を日割り計算することになります。

5ヶ月間の慰謝料と4ヶ月間の慰謝料の差額 12万円(79万 – 67万)

端数の日割り計算 4万円(12万 ÷ 30日 × 10日)

67万 + 4万 = 71万円

よって、上記の例では、弁護士基準による通院慰謝料は71万円になります。

入院と通院の両方の場合

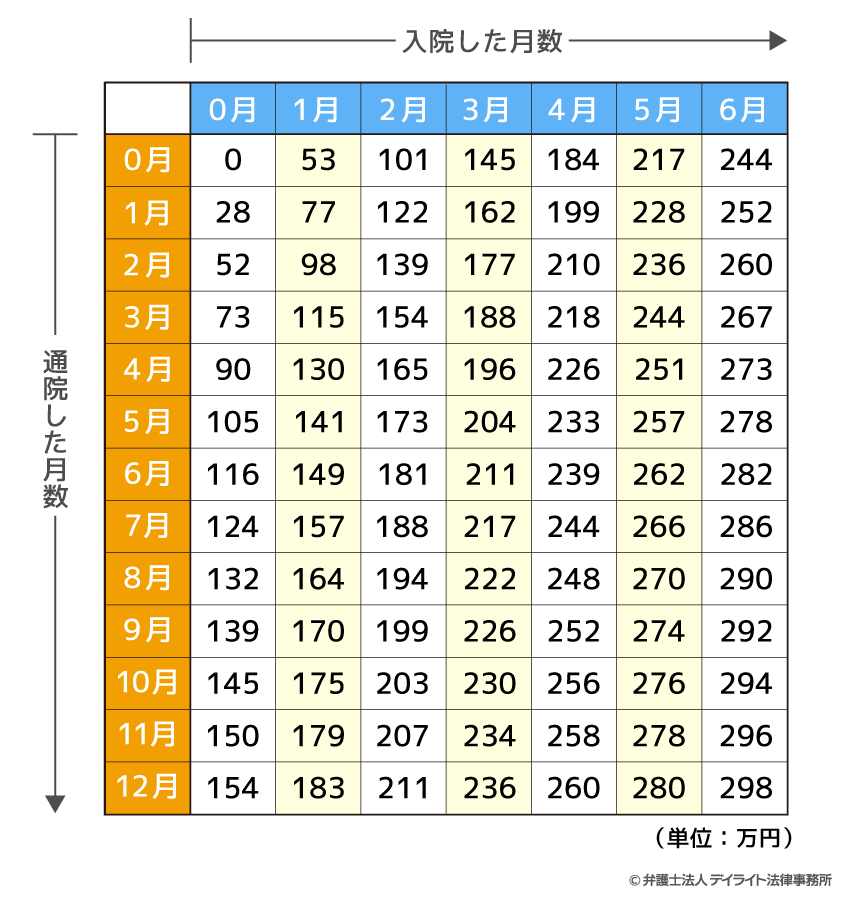

重傷の場合

重傷の場合

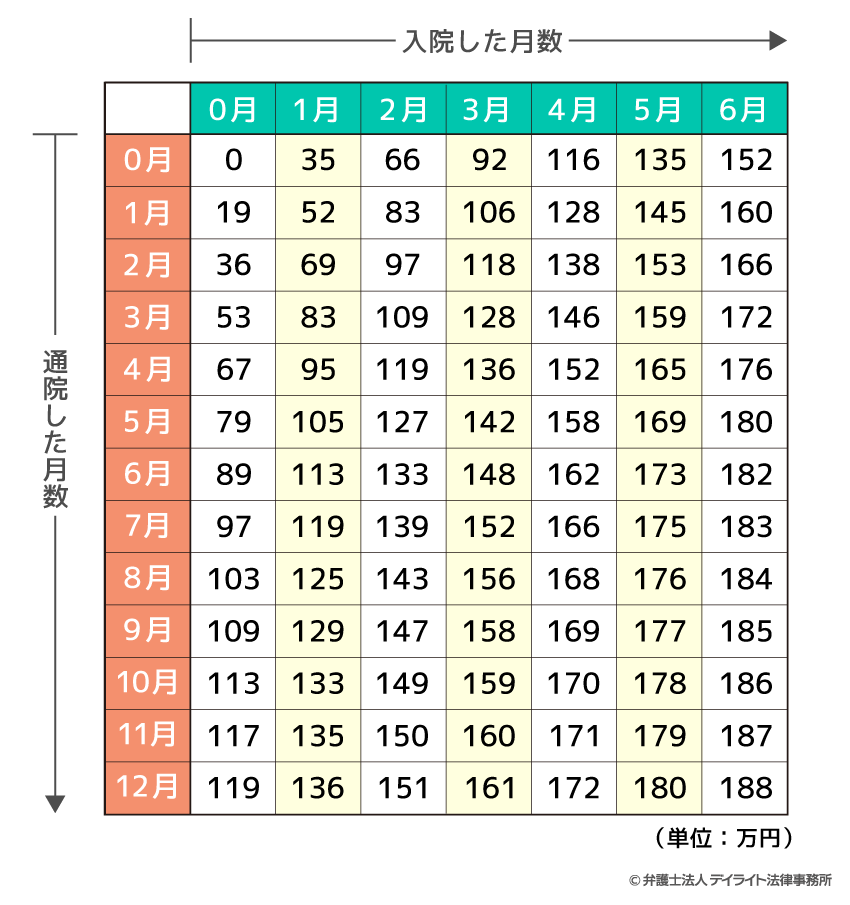

軽傷の場合

軽傷の場合

具体例 骨折をして、1ヶ月入院、8ヶ月通院の場合

まず、骨折をしていますので、重症のケースの表を参照します。「入院1ヶ月」の行、「通院8ヶ月」の列を見ると、164万円の記載があります。

そのため、上記の例の場合には、164万円となります。

入通院慰謝料の増額のあるケース

- 加害者が故意(わざと)もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、信号無視の程度が非常に悪質、薬物の影響により正常な運転ができない状態など)のある場合

- 加害者に著しく不誠実な態度がある場合

- 生死の境をさまようような状況にあった場合

- 手術を繰り返し行なった場合

- 麻酔なしで手術を行った場合

また、記載していないケースにおいても増額の可能性があります。

入通院慰謝料の相場はどれくらい?

入通院慰謝料の相場には、状況に応じて基準は異なりますが、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。

これからそれぞれ説明いたします。

自賠責基準

自賠責基準の入通院慰謝料は、対象日数 × 4300円 = 慰謝料金額となります。

この対象日数は、実通院日数の2倍の日数と通院期間の日数の少ない方の日数となります。

具体例 実通院日数30日、通院期間90日の場合

実通院日数30日 × 2 = 60日 < 90日

となるため、対象日数は60日です。

一日あたり4300円ですので、60日の場合では

4300 × 60 = 25万8000

したがって、例の場合の自賠責基準は、25万8000円になります。

自賠責基準は、自賠責保険が設定をした基準で、最低限度の補償の基準でもあります。

加害者が任意保険に加入しておらず、賠償金を支払わない場合には、まず自賠責保険に請求して、自賠責保険基準での賠償を回収することが多いです。

任意保険基準

この基準は、任意保険会社が独自で設定している基準です。

加害者が任意保険に加入しており、かつ、弁護士に依頼されていない場面での相場になります。

この基準は、各任意保険会社が独自に作成し公開されていないため詳細は不明ですが、概ね自賠責基準に少し加算された金額が基準とされているようです。

弁護士基準

この基準は、裁判基準とも言われ、裁判をした場合の入通院慰謝料の相場です。

この基準は、裁判基準とも言われ、裁判をした場合の入通院慰謝料の相場です。

弁護士が介入した状況では、この基準を使用して交渉に臨みます。

裁判基準による相場は、重症、軽症の区別に応じて、先ほどご覧いただいた表(通院のみの場合、入院を伴う場合)の通りの計算になります。

金額が高い方から順に、弁護士基準 > 任意保険基準 > 自賠責基準となります。

なお、任意保険会社と弁護士が交渉を行う際には、任意保険会社の担当者から「裁判を行っていないので、80%で解決しませんか。」などの提案があることがあります。

入通院慰謝料の適正額がわかる自動計算機

「保険会社から賠償の提示がされたけれど相場が全く分からない」、「後遺障害に認定されたけどどのくらいの補償になるのか知りたい」といった場合もあると思います。

もっとも、交通事故の賠償計算は、専門的な知識を必要としますので、簡単に金額を算出できるものではありません。

下記のページでは、必要事項を入力すれば弁護士基準での賠償額が算出できる自動計算機を載せています。

最終的に賠償額がどの程度になるかは、個別事情を踏まえる必要があるので、弁護士に相談されることをお勧めします。

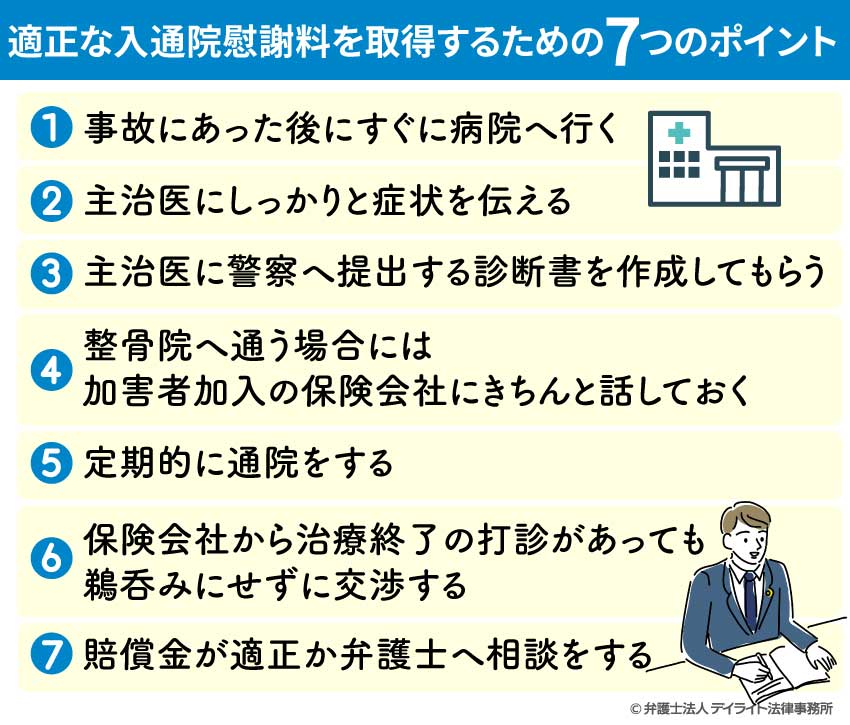

適正な入通院慰謝料を取得するための7つのポイント

①事故にあった後にすぐに病院へ行く

事故にあって、体に痛みがあったり違和感がある場合には病院を受診しましょう。

明確に痛みがなく違和感程度でも、身体の内部では怪我をし、後々痛みが発生するケースもありますので、念のために病院を受診して医師の診察を受けることをお勧めします。

事故から治療開始までの期間が空いている場合には、事故による怪我が原因での治療かどうかが争われます。

最悪のケースでは、通院が事故と関係がないとされて、入通院慰謝料が請求できない可能性もありますので、体に痛みや違和感がある場合には病院を受診しましょう。

②主治医にしっかりと症状を伝える

初診のときに、しっかりと自分の症状(痛みのある部分、どのように痛いかなど)を伝えることも重要です。

症状の伝え忘れがあると、事故が原因で生じた怪我に対する治療の範囲がどこまでかということに関して問題が生じて、実際に必要な通院期間より短い期間で入通院慰謝料が計算される危険性もあります。

③主治医に警察へ提出する診断書を作成してもらう

初診のときに、警察に提出するための診断書を作成してもらう必要があります。

警察に人身事故として処理してもらうためです。

人身事故として処理をされていない場合には、保険会社から、通院は事故と関係がないと言われ、交渉がスムーズに行かない可能性もあります。

④整骨院へ通う場合には、加害者加入の保険会社にきちんと話しておく

整骨院への通院も入通院慰謝料の算定に影響します。

もっとも、整骨院の通院は、保険会社が争ってくることもあるので、通院前に保険会社と協議した上で通院を開始した方がトラブルを避けることができます。

⑤定期的に通院をする

入通院慰謝料が減額されないために定期的に通院をすることも重要です。

通院頻度が少ない場合には、実際の通院期間よりも短い期間を基準に入通院慰謝料が計算されることもあります。

弁護士基準での慰謝料の算定にあたっては、週2回程度通院していれば、保険会社から通院頻度が少ないことを理由に減額を主張されることはほぼないでしょう。

⑥保険会社から治療終了の打診があっても、鵜呑みにせずに交渉する

事故から一定期間が経過すると保険会社から治療終了の打診があります。

事故によるケガの症状が治っていれば、そのまま治療終了して問題ありません。

しかし、まだ治療が必要な場合には、医師と相談して保険会社と治療延長の交渉をすべきです。

入通院慰謝料の算出は、治療期間が影響します。

適切な期間治療を継続することは、適切な入通院慰謝料を獲得することになりますので、保険会社からの治療の打診があっても、治療の必要があれば、しっかりと交渉しましょう。

⑦賠償金が適正か弁護士へ相談をする

治療を終了し、後遺障害などの審査も終了した後に示談交渉を行います。

示談交渉で相手保険会社が提示してくる賠償額は、ほとんどの場合、適切な賠償額ではありません。

したがって、保険会社から賠償の提示があった場合には、弁護士に相談して適切な賠償額を算定してもらうことが大切です。

入通院慰謝料の請求方法

弁護士に依頼の有無に関わらず、基本的に入通院慰謝料を請求するのは、通院が終了した後になります。

弁護士に依頼しているか否かによって、請求方法が異なりますので、これから説明いたします。

弁護士に依頼している場合

弁護士に依頼している場合には、入通院慰謝料の請求・交渉は弁護士が行います。

弁護士が、入院・通院に関する資料を入手して、弁護士基準による計算を行い、保険会社に提示します。

弁護士の提示に対して、保険会社から回答があり、その回答に対して、必要に応じて弁護士が反論するなどして交渉を進めます。

弁護士と保険会社で交渉を行なった後、合意が成立すれば、「免責証書」「承諾書」という題名の書面に、弁護士あるいは被害者本人が署名押印を行います。

「免責証書」「承諾書」に署名押印することは、合意した賠償金の支払いを受けることで賠償を全て完了するという法的な意味を持ちます。

その後、弁護士を通じて入通院慰謝料を含む賠償金を受け取ることができます。

また、交渉により折り合いがつかない場合には裁判起こして、賠償金の増額を目指すこともあります。

弁護士に依頼していない場合

弁護士に依頼していない場合には、保険会社が入院・通院に関する資料を確認したのち、保険会社から、賠償金の案内の文書が届きます。

内容に納得しない場合、疑問がある場合には、弁護士に相談をされた方が良いでしょう。

内容に納得した場合、そのことを保険会社に伝えると、免責証書が送られます。

免責証書には、賠償金(入通院慰謝料も含みます)の送金先を記載する部分がありますので、そちらを記載の上、署名・押印すると、指定の口座に賠償金が振り込まれます。

保険会社に納得した意思を伝え、示談が成立した場合には、弁護士が介入して弁護士基準での交渉は不可能になります。

そのため、保険会社からの案に納得したと回答するまでに弁護士に相談するかどうかを決める必要があります。

まとめ

ここまで、入通院慰謝料について説明してきました。

入通院慰謝料は、入院・通院期間に応じて算定されますが、適切な賠償額を得るためには、事故の発生直後から気をつけた方が良いポイントがいくつもあります。

そのため、今後、どのようなことに気をつけるべきか、どうすればより適切に近い入通院慰謝料を獲得できるかについて、ご質問やご不安がある方は、お近くの弁護士にご相談された方が良いでしょう。