交通事故の過失割合とは|自身の基本%が調べられる!類型別事例

過失割合(かしつわりあい)とは、交通事故が発生したことについての落ち度の割合です。

過失割合は、10対0とか、8対2といった言い方をします。

10対0は一方が100%落ち度があるということで、8対2は一方が80%の落ち度があり他方も20%落ち度があるということです。

被害者に過失割合がある場合には、その割合分について過失相殺された上で賠償金が支払われることになります。

過失割合が10%違うだけで、賠償金が数十万円〜数千万円変わってくることもあるため、過失割合はとても重要です。

この記事では、過失割合の決まり方について、具体的な事故状況を踏まえて詳しく解説していますので、参考にされて下さい。

※本文中の交通事故図は「別冊判例タイムズ38民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版(東京地裁民事交通訴訟研究会 編)」を参考にしています。

目次

交通事故の過失割合とは?

過失割合とは

過失割合(かしつわりあい)とは、交通事故が発生したことについて、被害者と加害者の落ち度の程度の割合です。

交通事故にあった場合に被害者に10%の過失割合がある場合には、9対1、9割と1割、90対10といった言い方をします。

これが、過失割合のことです。

交通事故は、追突事故のように明らかに加害者側に責任があるケースだけでなく、駐車場での事故や交差点での事故のように、互いに交通事故の原因があるというケースも多くあります。

こうした場合には、事故態様や個別事案の特殊な事情を勘案して、過失割合を交渉しなければなりません。

被害者にも過失割合がある場合には、その割合分について損害額から控除されることになります。

こうした控除を過失相殺といいます。

被害者からの損害賠償請求に対して、「こちらが全額を負担するのは、おかしい。そちらにも過失があるので、減額されるべき」という主張が過失相殺の主張です。

過失相殺は、損害の公平な分担という考え方に基づいています。

つまり、事故発生について被害者にも何らかの原因があった場合に、被害者に生じた損害のすべてを加害者に負わせるのは妥当ではなく、被害者の責任部分については、減額するというのが損害の公平な分担に沿うと考えられているのです。

事故の過失割合はどれくらい?事例で紹介

以下では、事故の類型に分けて過失割合を紹介しています。

以下の過失割合は、基本となる過失割合であり、この過失割合を前提に個別事情を勘案して修正要素がないか検討し、最終的な過失割合が決定されることになります。

自動車と自動車の事故の過失割合

以下では、よくある自動車同士の事故の過失割合を紹介します。

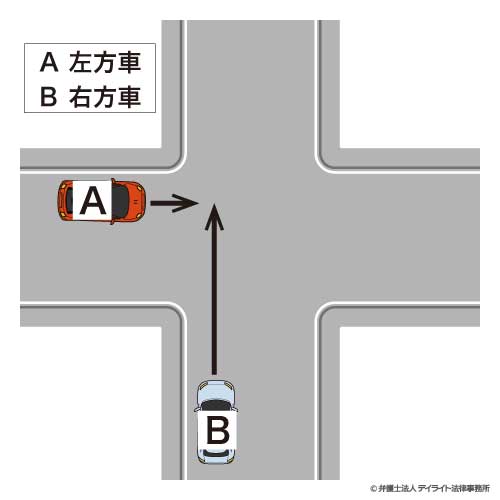

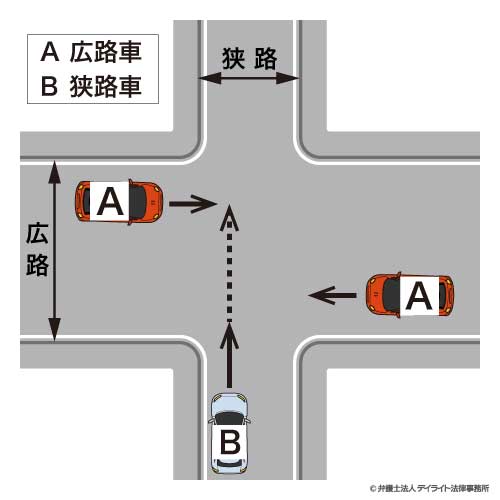

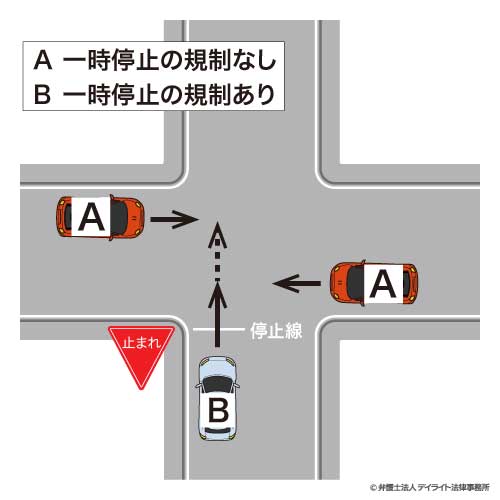

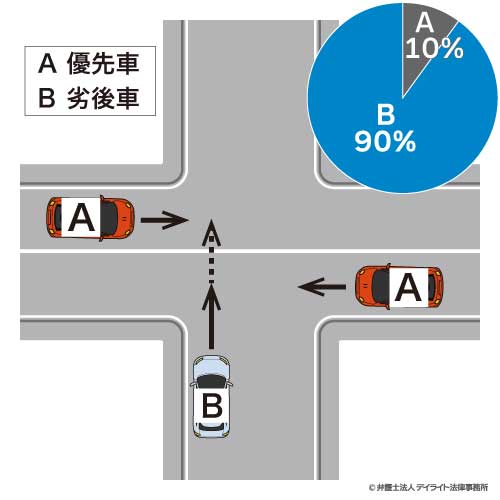

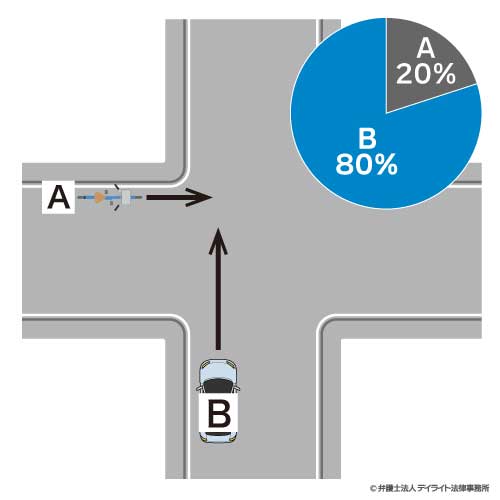

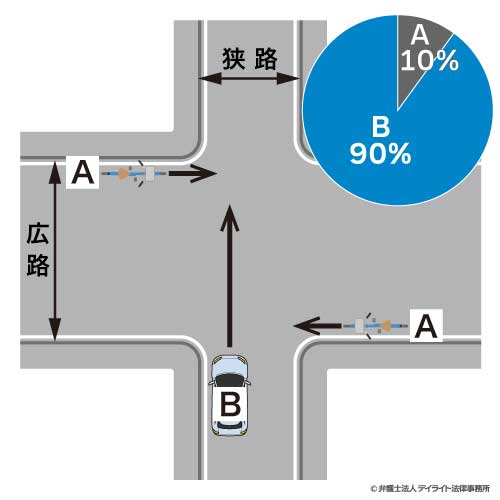

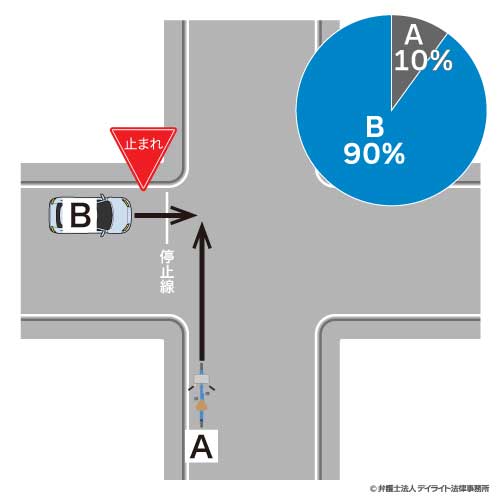

交差点で直進車同士の事故

- 道幅が同じ場合ボタン

- 一方が明らかに広い道路である場合ボタン

- 一方に一時停止がある場合ボタン

- 一方が優先道路である場合ボタン

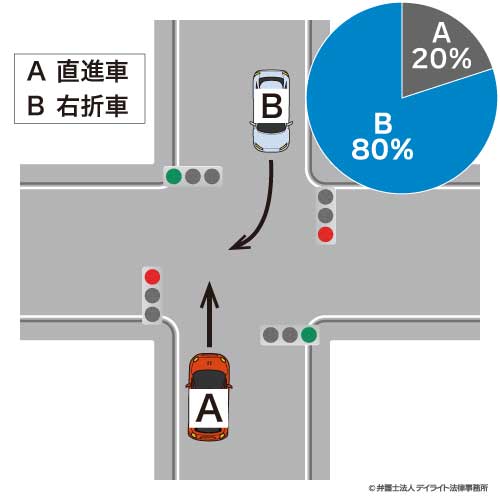

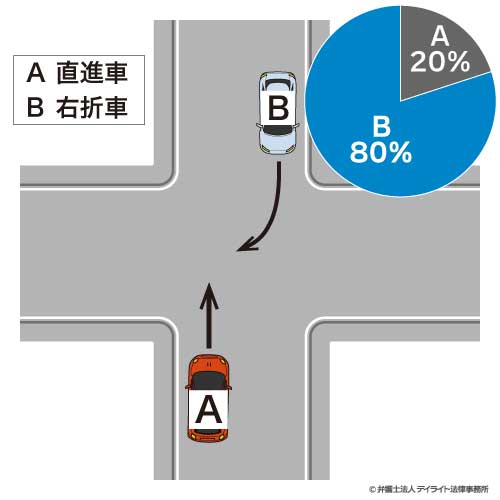

交差点にて右折車と直進車の事故

- 直進車と右折車がともに青信号で進行した場合ボタン

- 信号がない交差点の場合ボタン

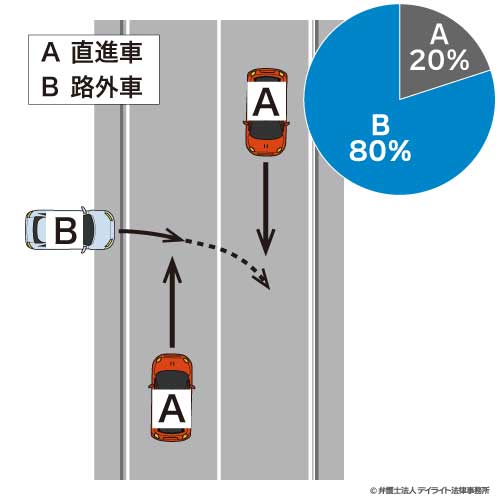

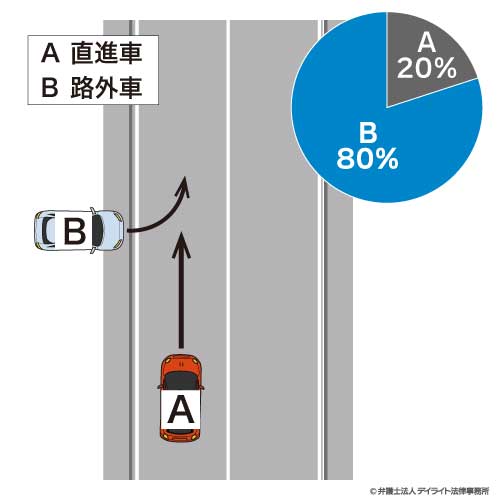

道路に進入する車と直進車の事故

- 道路外から道路に進入して右折した車と直進車の事故ボタン

- 道路外から道路に左折して進入した車と直進車の事故ボタン

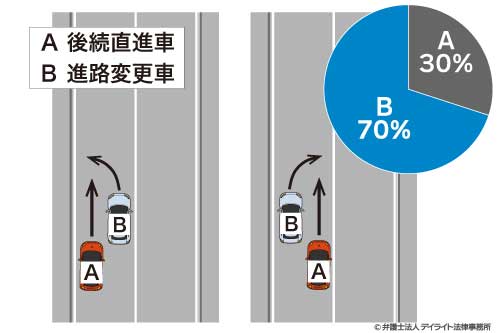

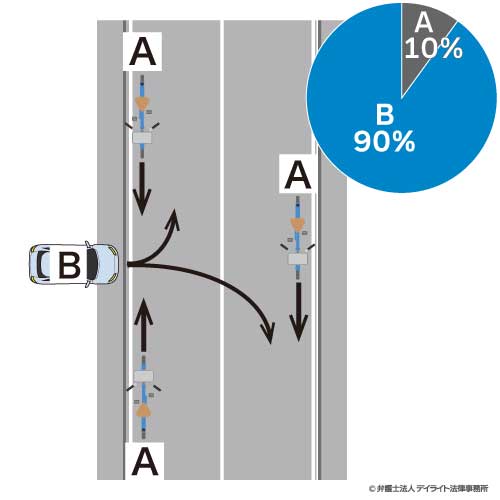

進路変更した車と直進車の事故

- 進路変更した車と直進車の事故ボタン

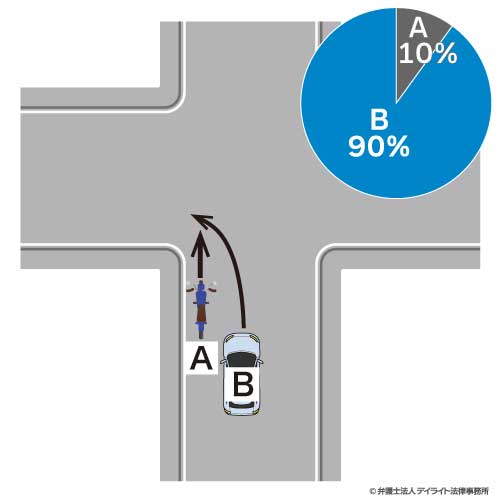

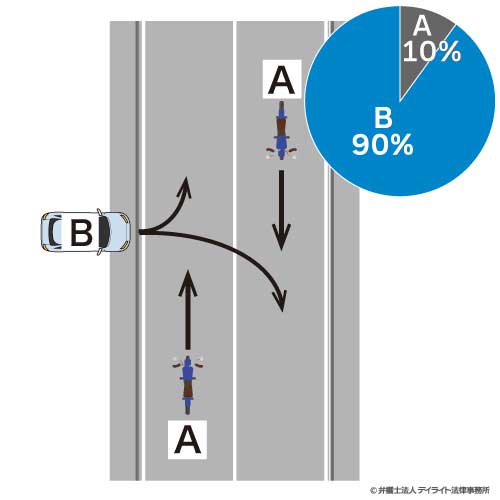

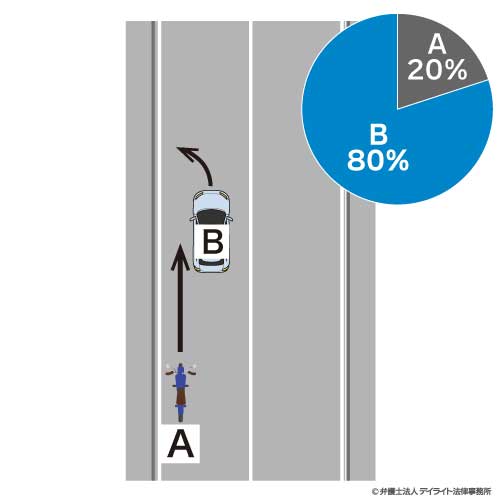

自動車とバイクの事故の過失割合

以下では、よくある自動車とバイクの事故の過失割合を紹介します。

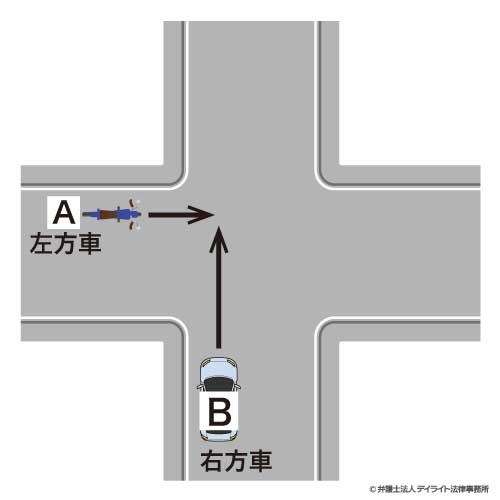

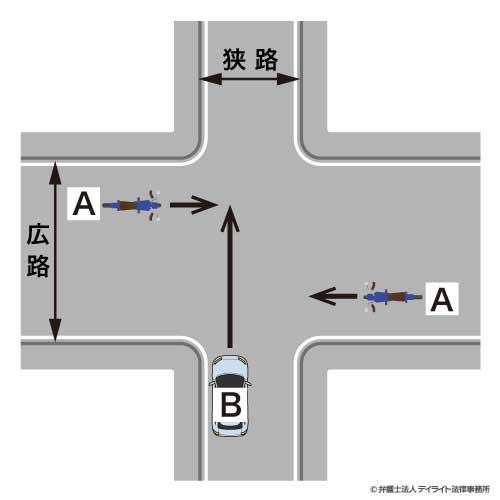

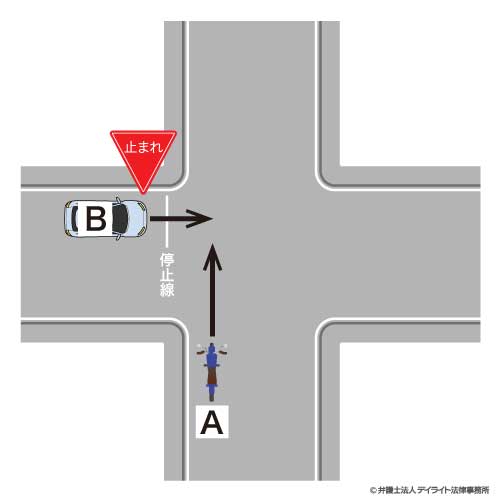

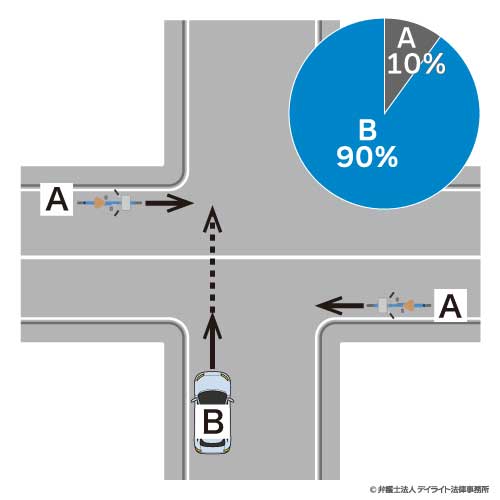

交差点でいずれも直進している場合の事故

- 道幅が同じ場合ボタン

- 一方が明らかに広い道路である場合ボタン

- 一方に一時停止がある場合ボタン

- 一方が優先道路である場合ボタン

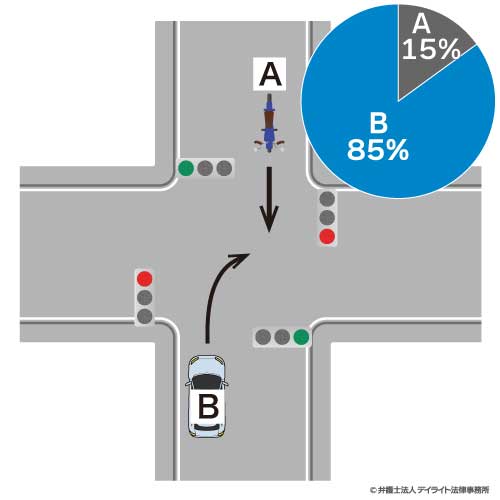

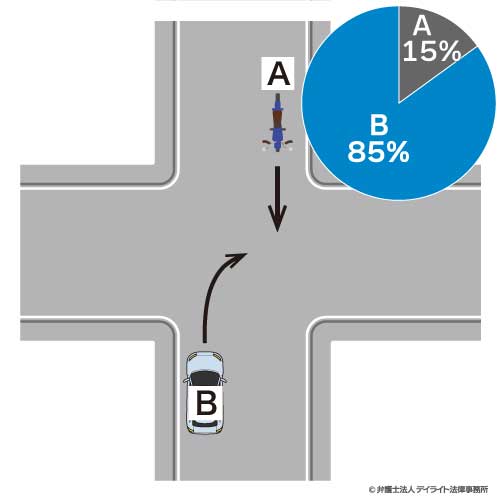

交差点にて右折車と直進車の事故

- 交差点にて右折車と直進車の事故ボタン

巻き込み事故

- 直進しているバイクと先行している左折車の事故ボタン

- 先行して直進しているバイクと左折車の事故ボタン

道路に進入してくる車と直進するバイクの事故

- 道路に進入してくる車と直進するバイクの事故ボタン

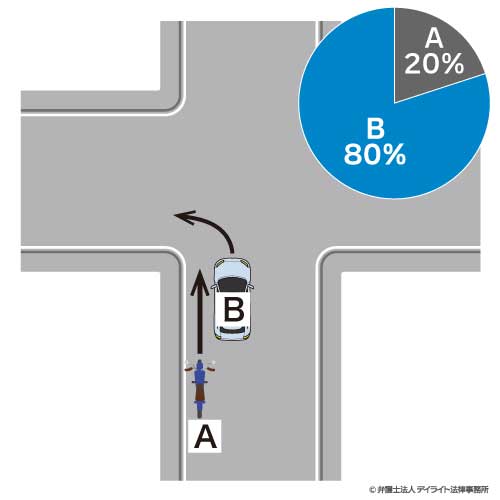

進路変更した車と直進するバイクの事故

- 進路変更した車と直進するバイクの事故ボタン

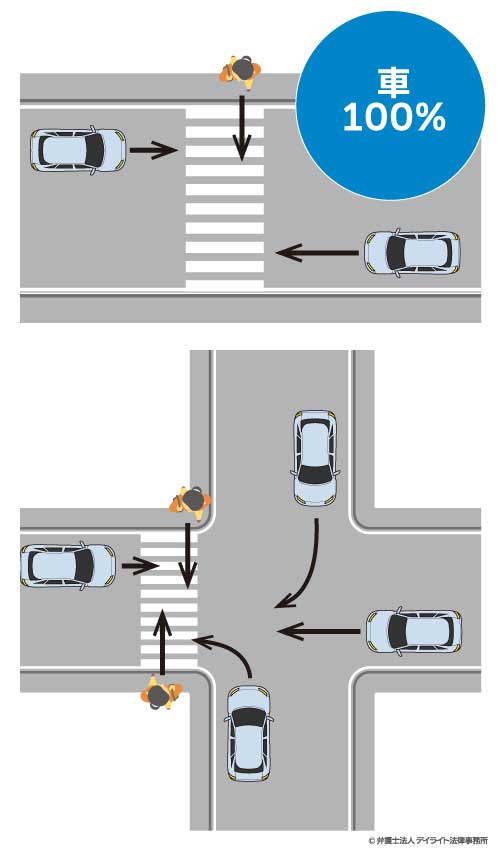

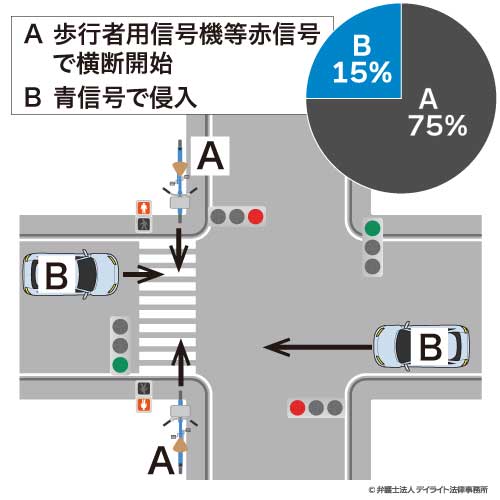

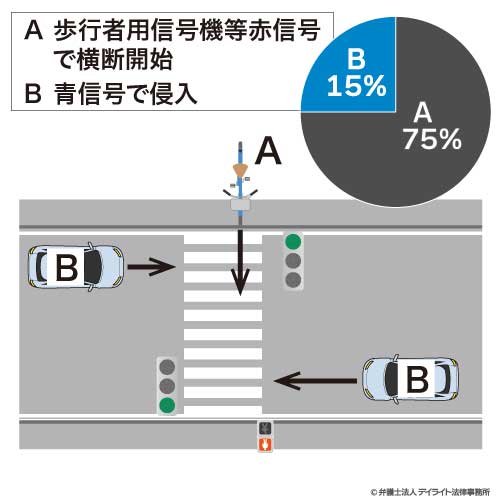

自動車・バイクと歩行者の事故の過失割合

以下では、よくある自動車・バイクと歩行者の過失割合を紹介します。

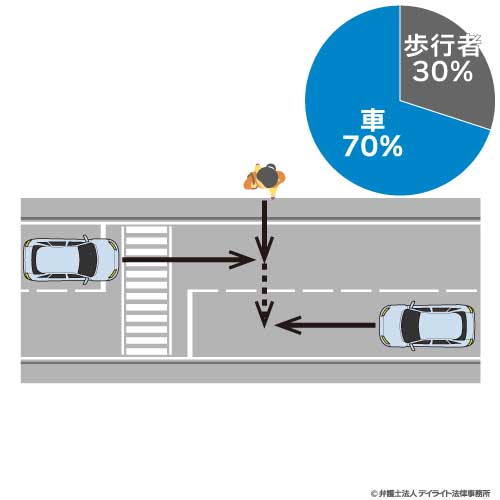

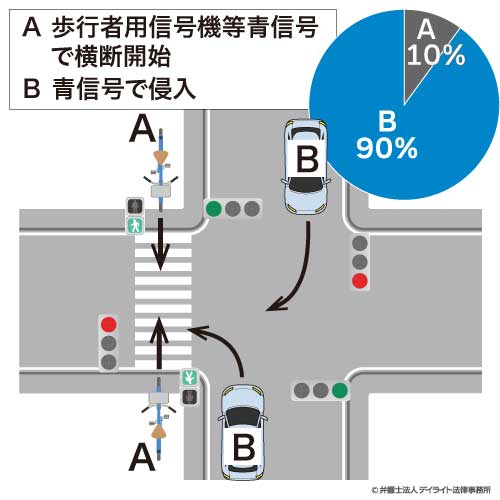

歩行者が横断歩道を横断していた中の事故

- 歩行者が横断歩道を横断していた中の事故ボタン

横断歩道付近での事故

- 横断歩道付近での事故ボタン

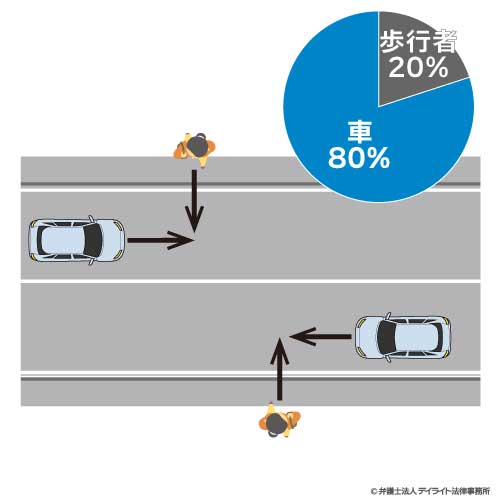

横断歩道のない道路を横断中の事故

- 横断歩道のない道路を横断中の事故ボタン

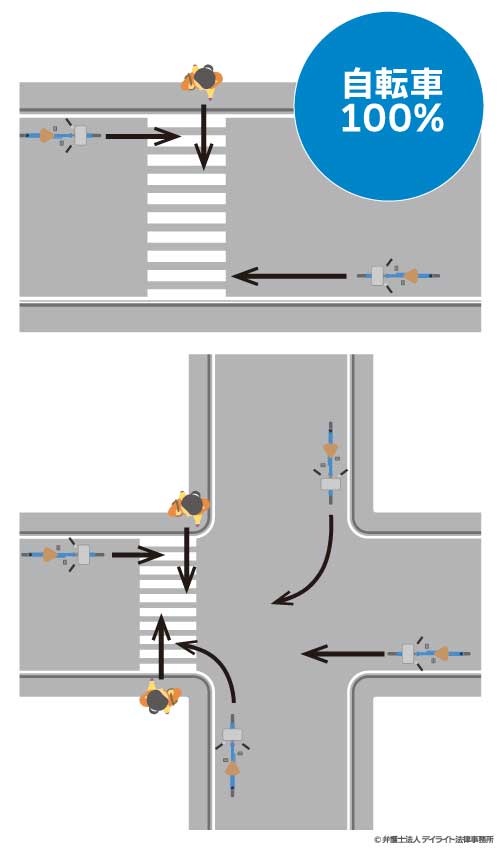

自動車と自転車の事故の過失割合

以下では、よくある自動車と自転車の事故の過失割合を紹介します。

交差点でいずれも直進している場合の事故

- 道幅が同じ場合ボタン

- 一方が明らかに広い道路である場合ボタン

- 一方に一時停止がある場合ボタン

- 一方が優先道路である場合ボタン

横断歩道を横断中の自転車と右左折車の事故

- 横断歩道を横断中の自転車と右左折車の事故ボタン

道路外から道路に進入する車と直進する自転車の事故

- 道路外から道路に進入する車と直進する自転車の事故ボタン

自転車が信号無視の場合の過失割合

- 自転車が信号無視の場合の過失割合ボタン

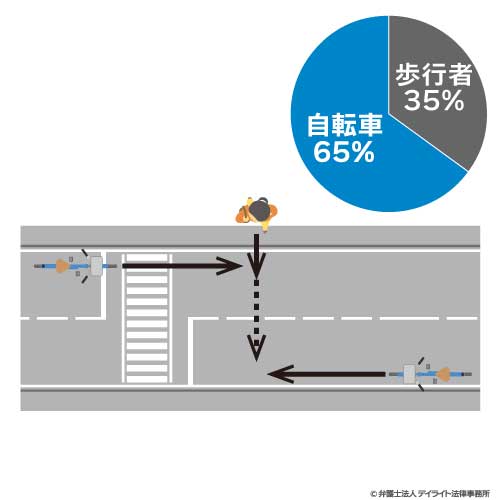

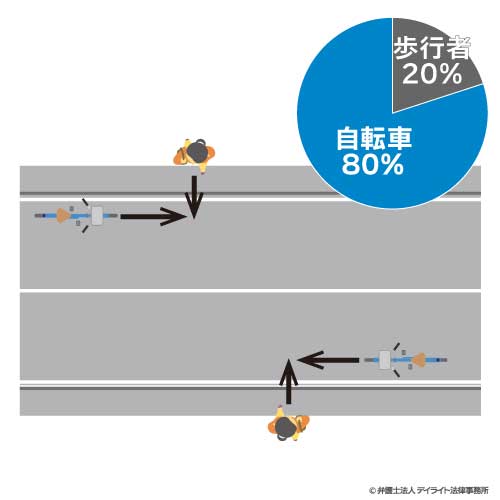

自転車と歩行者の事故の過失割合

以下では、よくある自転車と歩行者の事故の過失割合を紹介します。歩行者が横断歩道を渡っている場合の事故

- 歩行者が横断歩道を渡っている場合の事故ボタン

横断歩道付近を歩行者が横断していた場合の事故

- 横断歩道付近を歩行者が横断していた場合の事故ボタン

横断歩道が内ない道路を歩行者が横断している場合の事故

- 横断歩道がない道路を歩行者が横断している場合の事故ボタン

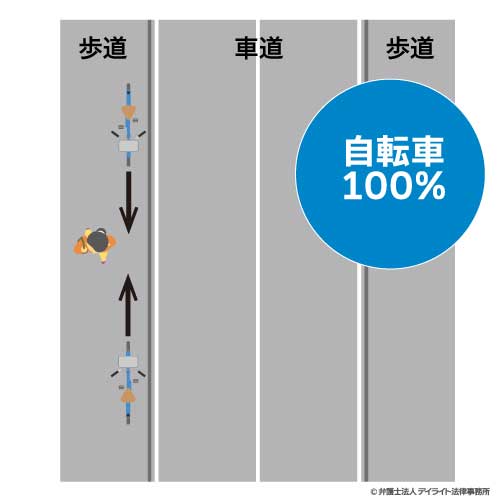

自転車が歩道を直進している場合の事故

- 自転車が歩道を直進している場合の事故ボタン

過失割合が10対0になる事例とは?

自動車事故の場合で、過失割合が10対0になる事例の代表は、信号無視の事故や追突事故、センターラインオーバーの事故です。

また、歩行者は、横断歩道を青信号で渡っていれば、10対0の事故となり過失は原則として問われません。

以下のページでは過失割合が10対0となる事故について、紹介していますので、ご参考にされてください。

過失割合9:0とは?

過失割合9対0とは、加害者が被害者の損害の9割を賠償して、被害者は加害者の損害を賠償しないという解決方法です。

こうした賠償の方法を「片側賠償」といいます。

片側賠償は、加害者側と被害者側の交渉で合意されるものであり、裁判ではこうした過失割合にはなりません。

被害者側は過失0%あるいは5%を主張しており、加害者側が10%を主張しているような場合に、お互いの合意の落とし所として、9:0という過失割合で合意することがあるのです。

被害者としては、加害者の損害の一部を負担する必要がなくなり、心情的に納得しやすくなります。

以下の例で計算方法について説明します。

被害者の損害額 80万円

加害者側の損害額 70万円

被害者が加害者に支払う額

70万円 ✕ 0% = 0円

加害者が被害者に支払う額

80万円 ✕ 90% = 72万円

上記の計算式のとおり、被害者は加害者から72万円を受領することができ、加害者に対して支払う金額は0円なので、手元には72万円が残る計算となります。

過失割合の「修正要素」に注意

過失割合を検討するにあたっては、当該事故の基本過失割合を確認します。

その上で、基本過失割合を修正する要素がないか検討することになります。

過失割合の修正例としては、以下のような事情があります。

それぞれの事情に応じて、過失割合を+10%、ー5%というように増減させることになります。

- 著しい過失 脇見運転、著しいハンドル・ブレーキの不適切捜査、携帯電話を使用しながら運転、時速15km以上30km未満の速度違反、酒気帯び運転など

- 重過失 居眠り運転、無免許運転、酒酔い運転、時速30km以上の速度違反など

- 幼児(6歳未満)、児童(6歳〜13歳未満)、高齢者(65歳以上)

- 身体障害者(車椅子を使用、視覚障害、聴覚障害など)

- 住宅街・商店街での事故

- 幹線道路での事故

- 合図が遅れた、あるいは、合図なし

- 車両の直前、直後の横断、急な飛び出し、後退、ふらふら歩き

基本過失割合や修正要素については、「別冊判例タイムズ38民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版(東京地裁民事交通訴訟研究会 編)」に記載されています。

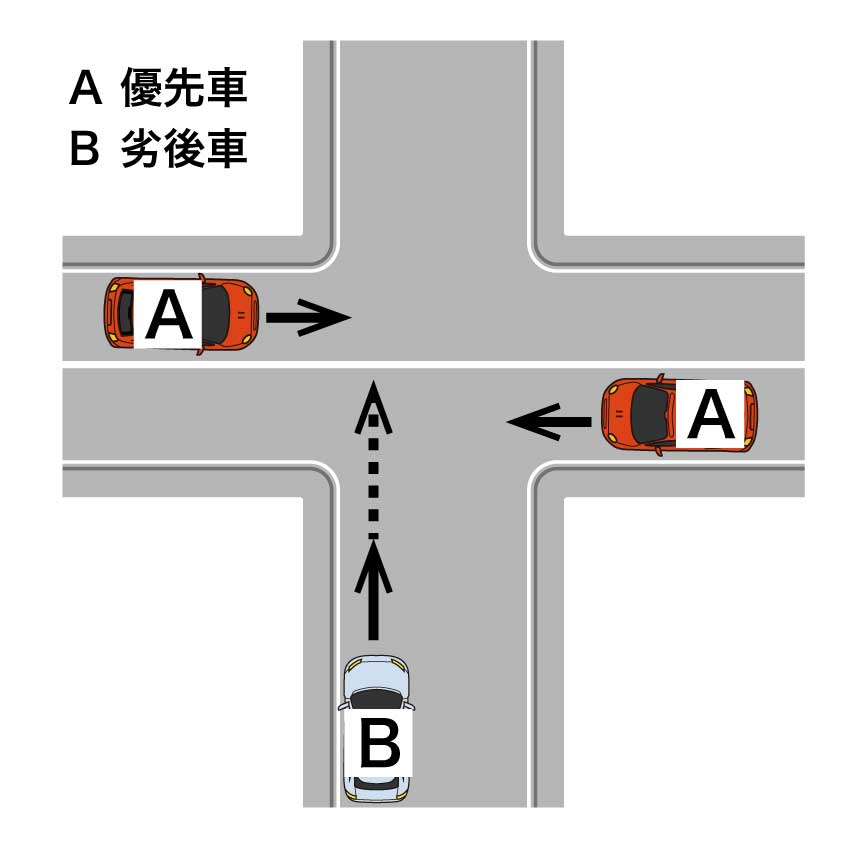

例えば、以下のケースで修正要素について説明します。

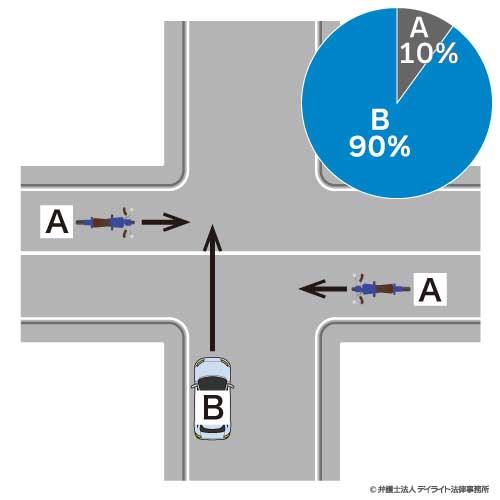

以下の事故は、お互い交差点を直進している事故ですが、一方の道路が優先道路である場合です。

この事故態様の場合には、A車の基本過失割合は10%、B者の過失割合が90%となります。

この過失割合を基本として、以下の修正要素の有無を検討することになります。

| 事情 | A車に不利に考慮 |

|---|---|

| B車が明らかに先に交差点に進入 | +10% |

| A車に著しい過失 | +15% |

| A車に重過失 | +25% |

| 事情 | A車に有利に考慮 |

|---|---|

| B車に著しい過失 | ー10% |

| B車に重過失 | ー15% |

例えば、「B車が明らかに先に交差点に進入」の事実が認められる場合には、A車に10%の過失割合を加算します。

したがって、A車とB車の過失割合は、【A車】2対8【B車】ということになります。

交通事故の過失割合の決め方

交通事故の過失割合の決め方とは?

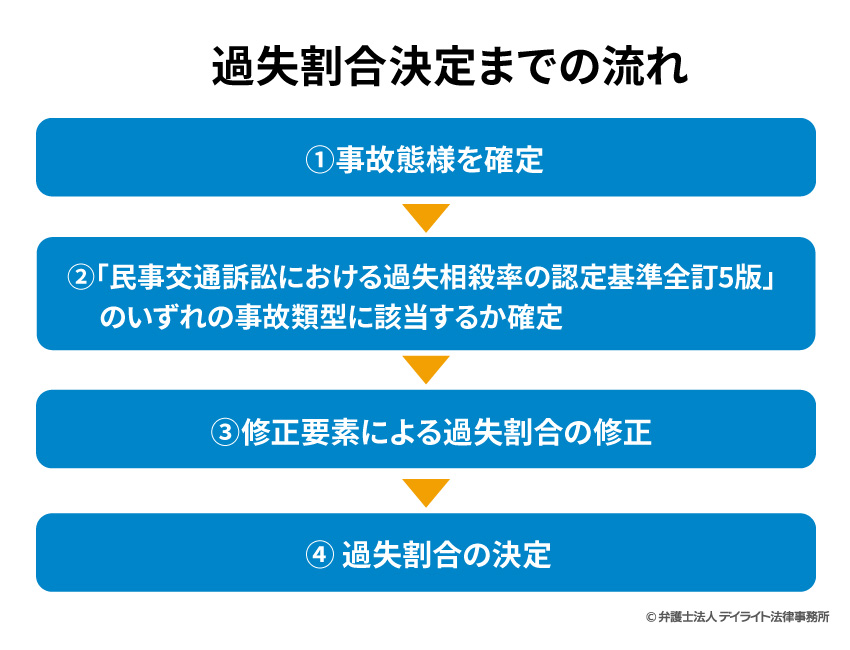

過失割合は、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版」を参考に決定します。

この書籍は、過去の裁判例などを集積して事故類型に応じた過失割合が記載されています。

保険会社と交渉する際に使用するもので、裁判になった場合には裁判官も参考にする書籍です。

過失割合の決め方は以下のとおりです。

過失割合を決定するにあたっては、まず、どのような事故態様であったかを確定する必要があります。

例えば、追突事故なのか、右直事故(一方が直進で他方が右折の事故)なのか、どういった経過で事故が発生したかを保険会社と交渉して確定させます。

事故態様で過失割合が決まるので、事故態様を決めるにあたっては慎重に検討しましょう。

事故態様の確定にあたっては、以下のポイントに留意しましょう。

| ①ドライブレコーダーのデータを保存しておく | ドライブレコーダーの映像は、事故状況を正に映し出したものとなり、重要な証拠となりえます。 したがって、車にドライブレコーダーが付いている場合には、事故映像が写ったデータを確実に保存しましょう。保存せずにそのままにしておくとデータが上書きされて事故映像が消えてしまう可能性がありますので、注意して下さい。 |

|---|---|

| ②事故直後の車の状態を写真で取っておく | 車の破損状況などから、事故態様を推認することができる場合もあります。 したがって、事故直後の車の破損状況を携帯電話などのカメラで写真を撮影し保存しておくことをお勧めします。 撮影し忘れた場合には、保険会社が持っている写真を送ってもらいましょう。 |

| ③目撃者の連絡先を聞いておく | 事故が発生する瞬間を見ていた目撃者がいる場合には、可能であれば連絡先を聞いておきましょう。 第三者的な立場から事故状況の説明をしてもらうことで保険会社との交渉を有利にすすめることができる場合があります。 目撃者の実況見分調書(警察の作成する事故状況の説明)があれば、より具体的に主張することが可能になります。 |

| ④事故現場周辺に防犯カメラが無いか確認する | 事故状況を映した防犯カメラがあれば、ドライブレコーダーと同様に重要な証拠となりえます。 事故現場の周囲に防犯カメラがある場合には、設置者に開示してもらうようお願いすることも検討すべきでしょう。もっとも、警察でないと開示してもらえないことが多いので、防犯カメラがある場合には、警察にその防犯カメラを確認するよう依頼しましょう。 |

事故態様を確定させた上で、その事故態様が「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版」のいずれの事故類型に該当するかを確定します。

該当する事故類型が確定すると基本過失割合が確定します。

もっとも、完全に一致する事故類型がない場合には、類似している事故類型を参考にして過失割合を検討することになります。

事故類型が同じでも、それぞれの事故によって個別事情は異なります。

例えば、一時停止をしていたかどうか、速度違反の有無、ウィンカーの有無などです。

こうした個別事情を踏まえて、基本過失割合を修正していきます。

事故態様、事故類型、修正要素の有無を保険会社と交渉で確定することができれば過失割合が決定することになります。

裁判になった場合にも上記のような流れで過失割合を検討することになります。

交通事故の過失割合は誰が決める?

過失割合は、以下のいずれかで決まります。

- ① 被害者と保険会社(加害者)との交渉で決める

- ② 裁判官が決める

過失割合は保険会社が一方的に決めるものではなく、交渉あるいは裁判によって決まるのです。

相手方保険会社(加害者)との過失割合の交渉は、①被害者自身、②被害者の保険会社担当者、③被害者の依頼した弁護士のいずれかが行うことになります。

相手保険会社の担当者は、交通事故賠償実務の一定の知識と交渉の経験があります。

したがって、被害者自身で交渉する場合には、言いくるめられないように保険会社側の主張が適正な主張であるか慎重に見極めて交渉する必要があります。

一旦、合意してしまうと過失割合を変更できない可能性もありますので、十分に注意されてください。

保険会社(加害者)と交渉が決裂して過失割合が決まらない場合には、裁判をして過失割合を決めることになります。

裁判になる場合には、被害者自身で進めていくことは難しいので、弁護士に依頼することがほとんどです。

裁判の中で、裁判官にこちらの言い分が正しいと分かってもらうために主張立証していくことになります。

被害者側と加害者側で主張と立証が尽きた後に、それを踏まえて裁判官から過失割合についての考えが開示されます。

その過失割合で双方が納得できれば過失割合が決まります。

しかし、被害者と加害者のいずれかが納得できない場合には、尋問手続を経て判決が出され過失割合が確定します(いずれかが控訴すれば上級裁判所で再度審理されます)。

交通事故の過失割合はいつ決まる?

交通事故の過失割合は、すでに説明したとおり、保険会社(加害者)との交渉あるいは裁判で決まります。

保険会社(加害者)との交渉が決裂した場合に裁判に移行するため、過失割合が決まる最も早い時期は「保険会社(加害者)と過失割合について合意に達した時点」です。

次に過失割合が決まるタイミングは、「裁判所の提示する過失割合(和解案)で合意した時点」です。

最後のタイミングとして、「裁判所の判決が出て判決が確定した時点」で過失割合は決まります。

交通事故の過失割合が決まったらどうなる?影響は?

過失割合が決まると、過失割合を踏まえた賠償額が決まります。

保険会社(加害者)に賠償して漏れる金額は、被害者の損害額から過失割合分を差し引いた金額となるのです。

以下では、具体例を踏まえて説明します。

具体例で解説

過失割合8対2の意味

人的損害(治療費や慰謝料など)の場合

人的損害(治療費や慰謝料など)の場合過失割合8対2は、被害者に過失が20%あり、加害者に過失が80%あるという意味です。

つまり、被害者の総損害額から20%を差し引いた金額が、最終的に被害者が加害者に対して請求できる賠償額ということになります。

例えば、治療費70万円、休業損害25万円、交通費5万円、慰謝料100万円の合計200万円が被害者の損害額であった場合、200万円の20%を差し引いた160万円が賠償額となります。

しかし、多くの場合、治療費に関しては、保険会社がすでに病院に支払いを済ましています。

したがって、160万円から病院に支払っている70万円を差し引いた90万円が被害者に支払われる賠償額となることが多いでしょう。

物的損害(車の修理費用など)の場合

物的損害(車の修理費用など)の場合物的損害の場合には、被害者の損害額が20%差し引かれるだけでなく、加害者の損害額の20%を負担する必要があります。

被害者の物的損害が100万円、加害者の物的損害50万円の場合だと以下の計算式になります。

上記の計算式のとおり、被害者は加害者の物的損害10万円分を負担しなければならないのです。

人的損害の場合でも、加害者がケガをした場合には、加害者の人的損害の20%について賠償の責任を負うことになりますが、ほとんどの場合、自賠責保険で支払いを完了するため、請求されることはほとんどないでしょう。

過失割合9対1の意味

人的損害(治療費や慰謝料など)の場合

人的損害(治療費や慰謝料など)の場合過失割合9対1の場合においても、考え方は過失割合8対2の場合と同じです。

過失割合9対1は、被害者の過失が10%で、加害者の過失が90%という意味です。

被害者の損害額全体から10%を差し引いた金額が、加害者への賠償額となります。

具体例は、8対2のときと同じ様に以下の条件で説明します。

休業損害 25万円

交通費 5万円

慰謝料 100万円

合計 200万円

この場合の計算式は、以下のようになります。

過失割合8対2の場合、賠償額は90万円でした。

過失割合が10%違うだけで20万円も賠償額が変わるのです。

物的損害(車の修理費用など)の場合

物的損害(車の修理費用など)の場合物的損害の場合も、過失割合8対2のケースと同じように考えます。

具体的なケースは、8対2のときと同じ以下の条件で解説します。

加害者の物的損害 50万円

この条件で過失割合9対1の場合は以下の計算式になります。

過失割合8対2の場合は70万円でしたが、9対1の場合は85万円となり15万円の差があります。

過失割合が10対0の意味

過失割合10対0とは、事故が発生したことについて被害者には何の落ち度もないということです。

したがって、過失相殺によって、賠償額が減額されることはありません。

人身損害について、上記と同じ条件(治療費70万円、休業損害25万円、交通費5万円、慰謝料100万円の合計200万円)であれば、200万円が賠償額として認められます。

ただし、治療費はすでに病院に支払われている場合には、治療費の70万円は差し引かれ、被害者としては、130万円を保険会社(加害者)から払ってもらえることになります。

物的損害の場合は、被害者の物的損害が100万円であれば、何も差し引かれずに100万円を支払ってもらうことができます。

過失割合の影響を小さくするには?

上記の具体例から分かるように過失割合の程度によって賠償額は大きく変動するので、過失割合の交渉は慎重にしなければなりません。

過失割合がある場合には、以下の点に留意して、過失割合による賠償額への影響を小さくしましょう。

健康保険や労災保険を使用する

交通事故の場合も健康保険、労災保険を使用することができます。

会社への出勤途中の事故や業務中の事故は労災保険を使用することができ、それ以外の場合であれば健康保険を利用することができるのです。

労災保険を使用した場合、労災保険から治療費の支給を受けることができます。

この場合、労災保険から支給された治療費については、過失相殺の対象とはなりません。

例えば、過失割合が20%で治療費が70万円であった場合、通常であれば、70万円 ✕ 20% = 14万円は、自己負担となります。

しかし、労災保険を使用している場合には、治療費70万円は労災保険から支払われ、過失割合20%分の14万円は慰謝料等から差し引かれません(費目間流用の禁止)。

労災保険を使用することで、過失割合の自己負担部分を少なくすることができるのです。

また、健康保険でも同様に過失割合による自己負担部分を少なくすることができます。

健康保険を使用すると、病院から請求される治療費の金額が10〜30%(年齢等により割合は変わります)に抑えることができます。

例えば、健康保険を使用しない場合の治療費が70万円で、健康保険の負担割合が30%の場合、病院からの治療費の請求額は70万円 ✕ 30% = 21万円となります。

この21万円の過失割合分が自己負担となるのです。

健康保険を使用しなければ、70万円に対する過失割合分が自己負担となりますが、健康保険を使用することで21万円に対する過失割合分が自己負担となるので、自己負担金額を少なくすることができるのです。

このように、健康保険、労災保険が利用できる場合には、自己負担金額をすくなるするために、使用されることを検討するべきでしょう。

人身傷害保険を使用する

人身傷害保険とは、被害者が加入している保険で過失割合に関係なく、保険契約の基準に従って、治療費や慰謝料、休業損害等を受け取ることができる保険です。

相手方保険会社と最終的に示談した後に、被害者の加入している人身傷害保険を使用することで、過失割合で差し引かれた金額の一部あるいは全部が支払われる可能性があります。

また、過失割合が一定程度見込まれる場合には、相手保険会社は治療費の一括対応(保険会社が直接病院に治療費を支払う対応)をしない可能性もあります。

そうした場合にも、人身傷害保険を利用することで、過失割合に関わらず、契約に沿った補償を受けることができます。

交通事故の過失割合がおかしい!納得いかない場合の対処法

交通事故にくわしい弁護士に相談する

被害者側の主張する事実関係と加害者側の主張する事実関係が異なることも多々あり、保険会社から納得できない過失割合を提示されることもあります。

そうした場合には、被害者側が主張している事実関係や事実に対する評価を根拠付ける証拠を提示して交渉することが有効です。

ドライブレコーダー、防犯カメラの映像、事故車両の写真、刑事記録、目撃者の証言などといった証拠に基づき保険会社と交渉していきます。

もっとも、被害者個人で、証拠の収集や証拠に基づいて論理的に主張を組み立てることは容易なことではありません。

したがって、専門の弁護士のアドバイスを受ける、あるいは、交渉を依頼するなどして交渉することをお勧めします。

弁護士費用特約の活用

弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用を支払ってくれる特約です。

上限は300万円までとする保険会社が多いですが、弁護士報酬が300万円を超えるようなケースは、後遺障害12級以上に該当していないと超えることはほぼありません。

したがって、多くのケースで全ての弁護士費用を賄うことができます。

また、弁護士費用特約は、保険の契約者だけでなく、契約書の配偶者や同居の親族、未婚の別居の子など、適用範囲が広いです。

自分自身が特約に加入していない場合でも適用できることが多々ありますので、ご自身で加入されていない場合には、家族の加入状況を確認されてください。

ただし、弁護士事務所によっては、弁護士費用特約だけでは弁護士費用を賄えない場合もありますので、依頼するにあたって事前に弁護士に確認するようにしましょう。

ADR・調停・裁判の検討

示談交渉で納得のいく過失割合で合意できない場合には、ADR、調停、裁判をすることが考えられます。

ADR

ADRとは、裁判外紛争解決手続のことで、裁判によらずに、民事上の紛争の解決するために第三者が関与して解決を図る手続きのことです。

交通事故のADRとしては、交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センターなどがあります。

これらのADRは、無料で利用することができます。

ただし、交通事故に関する資料の収集は自分でする必要があり、収集にかかる費用は自己負担となります。

弁護士に依頼していない場合には、被害者自らADRの事務所に行って話し合いをする必要があるため、それなりの労力はかかります。

また、話し合いに関与するADRの相談員や弁護士は、あくまで中立的な立場で話し合いを進めることになります。

完全に被害者の味方というわけではありません。

民事調停

民事調停は、裁判所の手続きになります。

交通事故の場合は、加害者を相手方として民事調停を裁判所に申し立てることになります。

調停では、裁判官1名と調停委員2名の3名が手続きに関与して、話し合いでの解決を模索することになります。

調停期日は、1〜2ヶ月に1回程度開かれ、基本的にはそれぞれ個別に事情や主張を聞き取られます。

話し合いでお互い合意できれば、調停は成立して解決となります。

しかし、話し合いでの解決の見通しがつかない場合には、調停は不調となり終了することとなります。

調停は、あくまで話し合いでの解決を図るものなので、加害者側が全く話し合いで解決する気がない場合には、調停で解決することはできないでしょう。

裁判は、訴状を作成して裁判所に提出することで始まります。

その後は、裁判期日が1〜2ヶ月に1回程度で開催され、双方、証拠に基づいて法的な主張を記載した書面をやり取りすることで進められます。

裁判では、法律や過去の裁判例等の知見がなければ適切に進めることは困難です。

裁判をする場合には、弁護士に依頼されることをお勧めします。

交通事故の過失割合に関するQ&A

過失割合は話し合いで決めるのですか?

過失割合は、まずは被害者側と加害者側で話し合って決めることになります。

これまで解説してきたとおり、「別冊判例タイムズ38民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版(東京地裁民事交通訴訟研究会 編)」を参考に話し合いをします。

話し合ってもお互い譲らず、合意に至らない場合には、裁判をして裁判所に決めてもらうことになります。

自賠責保険は過失割合に関係ありますか?

自賠責保険においても、過失割合は関係してきますが、被害者(ケガをした人)側に有利な考え方が取られています。

過失割合に応じた割合分を賠償額から差し引くことを過失相殺といいますが、この過失相殺の方法について、被害者(ケガをした人)側に有利に処理されるのです。

自賠責保険では、以下のように過失相殺されます。

| 被害者の過失割合 | 減額割合 | |

|---|---|---|

| 後遺障害又は死亡 | 傷害部分 | |

| 7割未満 | 減額なし | 減額なし |

| 7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |

| 8割以上9割未満 | 3割減額 | |

| 9割以上10割未満 | 5割減額 | |

「傷害部分」には、治療費、休業損害、入通院慰謝料、通院交通費などが含まれています。

例えば、傷害部分の合計額が80万円で、過失割合が40%ある場合で考えてみます。

通常の場合、32万円(80万円 ✕ 40% = 32万円)が賠償額から差し引かれ48万円しか請求することができません。

しかし、自賠責保険の場合、過失割合が40%あっても過失相殺されないのです。

このように、自賠責保険は、70%未満の過失割合の場合には、過失相殺がされないという特徴があります。

弁護士基準よりも自賠責基準が高くなることもある

上記のように自賠責保険では70%未満の場合には過失相殺がされないため、事案によっては、弁護士基準よりも自賠責基準の方が賠償額が高額になることもあります。

例えば、むちうちの傷害を負い、治療費50万円、通院日数60日、通院期間120日、過失割合30%のケースで考えてみます。

50万円(治療費) + 51万6000円(慰謝料) = 101万6000円

自賠責基準では、過失割合が30%の場合には過失相殺がされないため、上記の101万円を請求することができます。

(50万円(治療費)+ 67万円(慰謝料))✕(100% - 30%)= 81万9000円

弁護士基準の場合、慰謝料額は67万円となり自賠責基準よりも高額ですが、30%過失相殺されます。

したがって、請求できる金額は81万9000円となるのです。

このように、過失割合がある場合には、事案によっては、弁護士基準よりも自賠責基準のほうが高額になる可能性があります。

まとめ

交通事故の賠償額を決めるにあたって過失割合は、最も重要な交渉事項の1つです。

保険会社は、基本的に加害者側の言い分を前提として、過失割合を検討して提示してくるため、ケースによっては不適当な提示になっている可能性があります。

保険会社の提示に疑問をもたれたら、早めに専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所では、交通事故案件を日常的に取り扱う弁護士が、相談から事件処理も全て対応しております。

ご来所頂いてのご相談はもちろんのこと、電話相談、オンライン相談(LINE、Zoom、Meet、FaceTimeなど)でのご相談もお受けしており、全国対応しております。

過失割合のことでお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。