協議離婚の進め方とは?注意点と有利に進めるポイント

協議離婚は、夫婦間で話し合って離婚条件を取り決め、離婚届を提出するという流れで進めます。

協議離婚は裁判所を利用しないため、比較的簡単に手続きを進めることができます。

話し合いがスムーズに行けば、早期に離婚を成立させることも可能です。

しかし、進め方に注意をしないと、話し合いが進まず離婚成立までに時間がかかったり、知らず識らずのうちに不利な条件を受け入れてしまったりする恐れもあります。

そこで、ここでは協議離婚の進め方や、注意点、有利に進めるポイントなどについて解説していきます。

ぜひ参考になさってください。

協議離婚の進め方とは?

協議離婚の進め方は、夫婦間で協議して(話し合って)離婚条件を取り決め、離婚届を提出するという流れになります。

以下、詳しく解説していきます。

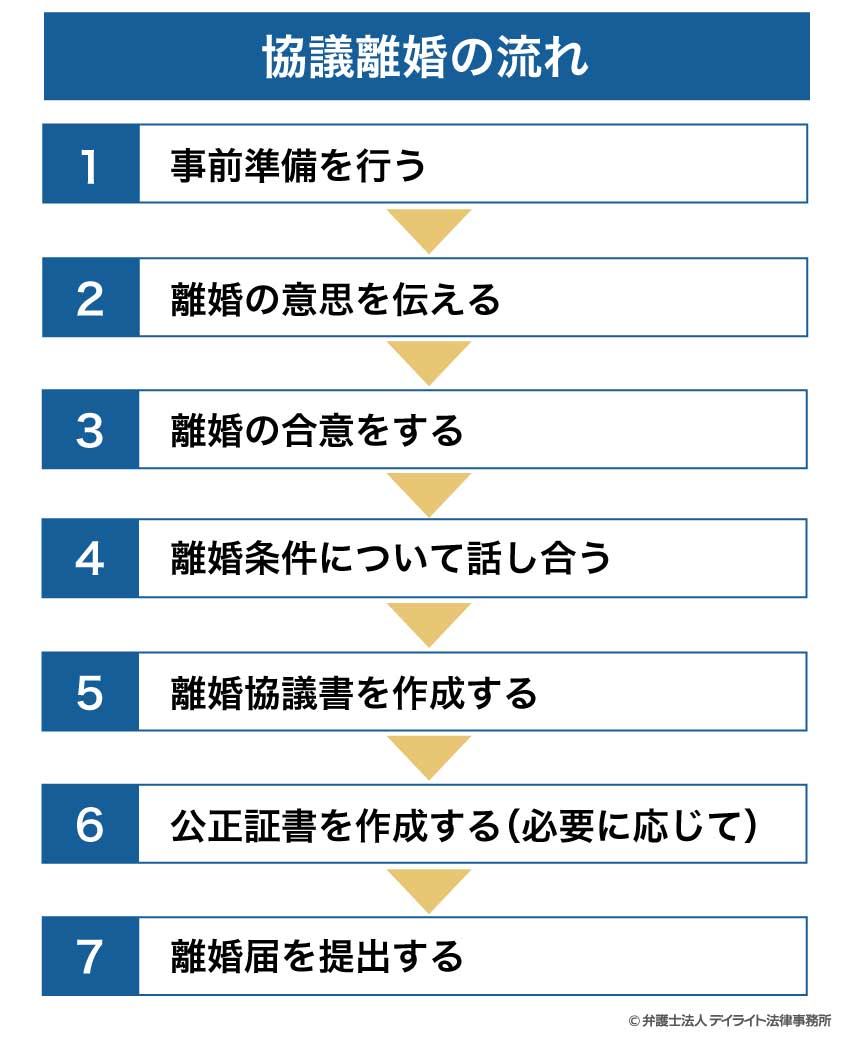

協議離婚の流れ

協議離婚の一般的な流れは、次のとおりです。

1 事前準備を行う

離婚を切り出す前に、次のような準備を行っておくようにしましょう。

離婚後に住む場所や、離婚後の生計(仕事)、離婚後の子どもの養育環境等をどうするかについて、具体的な計画を立てるようにしましょう。

同居のまま協議を進めることに不安を感じる場合や、落ち着いて離婚条件を考えたい場合などは、協議に先立って別居することを検討した方が良いでしょう。

また、DV被害を受けているケースでは、安全確保のため、速やかな別居が必要な場合もあります。

状況次第ではシェルターの利用なども考えられますので、お早めに専門の弁護士や配偶者暴力相談支援センターなどに相談されることをおすすめします。

結婚中に夫婦で築いた財産がある場合は、離婚の際に財産の清算をすることになります(財産分与といいます)。

その準備として、夫婦の財産をリストアップし、その金額等がわかる資料もできる限り集めておくようにしましょう。

特に、相手名義の財産に関する資料(通帳や保険証券など)は、別居後や協議開始後は把握しにくくなります。

そのため、早めに写真やコピーをとっておくことをおすすめします。

相手による不倫やDVを理由に離婚をする場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。

その際には、不倫やDVの事実を裏付ける証拠が必要となります。

しかし、これらの証拠は、離婚を切り出した後では、相手に隠滅されてしまう可能性もあります。

そのため、離婚を切り出す前に、できる限りの証拠を集めておくことをおすすめします。

離婚条件とは、財産分与、慰謝料、年金分割、子どもの親権・養育費・面会交流などの、離婚に伴い取り決めるべき事項のことをいいます。

離婚を切り出す前に、あらかじめ希望する離婚条件を考えてまとめておくと、話し合いをスムーズに進めることができます。

2 離婚の意思を伝える

準備がととのったら、離婚の意思を相手に伝えます。

どのように伝えるべきかは、状況に応じて慎重に検討する必要があります。

冷静に話し合える見込みがあれば、直接伝えても問題はないでしょう。

一方、相手が感情的になる可能性がある場合は、まずはメール等の文章で話し合いたい旨伝えるなどの工夫が必要です。

暴力などのトラブルが予想されるケースでは、直接接触は避け、弁護士を通して伝えることを検討した方が良いでしょう。

3 離婚の合意をする

まずは離婚すること自体について、合意する必要があります。

相手も離婚に応じる場合は、離婚条件の話し合いに進みます。

一方、相手が離婚を拒否する場合は、離婚条件の話し合いに進むことはできません。

もっとも、相手が「条件次第では離婚も考える」という意向を示すケースも多いです。

その場合は、離婚するかどうかは保留しつつ、離婚条件についての話し合いを進めることになります。

4 離婚条件について話し合う

離婚条件とは、離婚に伴い取り決めておくべき事柄のことをいいます。

具体的には、財産分与、慰謝料、子どもの親権・養育費・面会交流、年金分割などを指します。

取り決めるべき事項や内容は、夫婦によって異なります。

状況に合わせて必要な条件を一つ一つ話し合い、取り決めていきます。

取り決めるべき内容の詳細については、後ほど解説します。

5 離婚協議書を作成する

離婚すること及び離婚条件について合意がまとまったら、合意内容を記載した書面(離婚協議書)を作成します。

離婚協議書を作成しておくことで、合意内容が明確になり、後で「言った・言わない」のトラブルになることを防ぐことができます。

もっとも、離婚協議書の作成には専門知識が必要となります。

記載方法を間違えたり、必要な事項が抜け落ちていたりすると、法的効力が認められず、トラブル防止の効果も得られない可能性があります。

そのため、作成に当たっては、離婚問題に詳しい弁護士の助言を受けることをおすすめします。

6 離婚の公正証書を作成する(必要に応じて)

公正証書とは、公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。

離婚の公正証書は、離婚協議の結果を公正証書にしたもので、離婚協議書の公正証書版です。

離婚の公正証書の作成は必須ではありません。

しかし、公正証書を作成しておけば、養育費等の未払いがあった場合、裁判をすることなく、直ちに強制執行(相手の財産を差し押さえて強制的に回収する手続き)をすることが可能となります。

そのため、養育費の取り決めがある場合や、慰謝料を分割で支払ってもらう合意をした場合は、離婚の公正証書の作成を検討されることをおすすめします。

離婚の公正証書を作成する場合は、最寄りの公証役場に連絡して予約を取ったうえで、離婚協議書(離婚協議の結果を記載したメモ等でも可)を公証役場に送付又は持参します。

それをもとに公証人に公正証書を作成してもらいます。

最後に、夫婦2人(代理人でも可)で公証役場に出向き、出来上がった内容を確認し、署名押印を行い、公正証書を完成させます。

7 離婚届を提出する

離婚協議書又は離婚の公正証書の作成が済んだら、離婚届に必要事項を記入し、夫婦の本籍地・住所地のいずれかの役所に提出します。

離婚届が受理されると、離婚が成立します。

その後、必要に応じて、年金分割の請求、子の氏の変更、婚氏続称などの手続きを行います。

離婚届の書き方や提出方法などについて、詳しくはこちらをご覧ください。

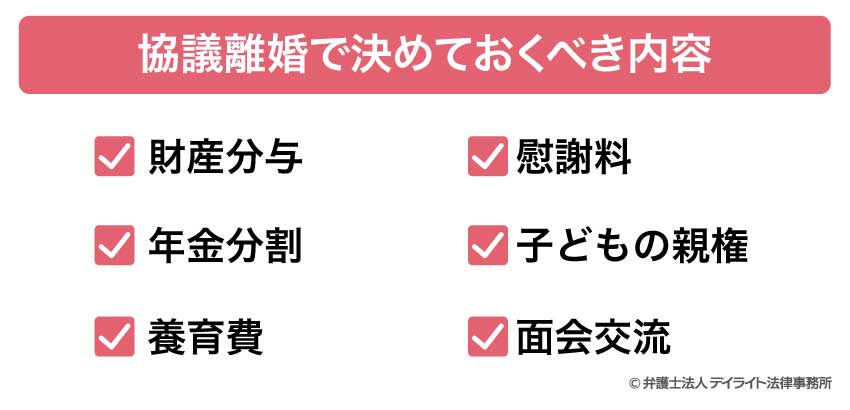

協議離婚で決めておくべき内容

協議離婚で決めておくべき内容には、次のようなものがあります。

それぞれについて、簡単に解説していきます。

財産分与

財産分与とは、結婚期間中に夫婦で築いた財産を、離婚の際に分け合って清算することをいいます。

財産分与を行う場合は、まずは夫婦の財産を全てリストアップすることから始めます。

そして、預金の残高証明書を取り寄せたり、不動産の査定をとったりして、各財産の評価額(お金に換算した額)を調べます。

それから、分割割合や分与方法を決めます。

分割割合は、原則としては2分の1ずつとなります。

分与方法は、対象財産の内容に応じて取り決めます。

例えば、預貯金だけであれば金銭を分け合うだけで済みます。

一方、自宅などの不動産を分与する場合は、売却して売却代金を半分に分けるのか、それとも夫婦の一方が取得し、他方にお金(代償金)を渡す形で分けるのか、取り決めることになります。

また、住宅ローンが残っている場合は、その処理(誰が負担するのか)についても取り決めておく必要があります。

慰謝料

夫婦の一方が離婚の原因を作った場合、他方は離婚に伴い慰謝料を請求することができます。

例えば、夫が不倫やDVを行い、それが原因で離婚に至った場合、妻は夫に対して慰謝料を請求することができます。

慰謝料の金額は、夫婦の間で自由に決めることができますが、おおよその相場感としては50万円~300万円程度となります。

年金分割

年金分割とは、結婚期間中の厚生年金の保険料納付実績を多い方から少ない方に分割する制度です。

年金分割を請求する場合は、離婚協議で①年金分割をすること、及び②年金分割の割合(原則2分の1)を取り決める必要があります(合意分割の場合)。

なお、年金分割は、夫婦間で合意するだけでは行うことができません。

年金分割をするためには、離婚後、年金事務所において請求手続きをする必要があります。

その手続きの際には、上記の①②を記載した書類(離婚協議書又は年金分割の合意書)が必要となります。

また、手続きは、原則として夫婦がそろって年金事務所に出向いて行う必要があります。

ただし、離婚協議書又は年金分割の合意書を公正証書にするか、公証役場で私文書の認証を受けた場合は、請求する側が一人で手続きを行うことができます。

したがって、年金分割を取り決める際には、どのように手続きをするか(年金事務所に一緒に行くのか、公証役場で書面を作成するか)についても、話し合っておく必要があります。

年金分割には合意分割と3号分割の2種類があります。

このうち、3号分割だけを行う場合は、上記の①②の取り決めは必要ありません。

また、離婚後の年金分割の請求手続きも、請求する側が一人で行うことができます。

もっとも、3号分割の対象となるのは、2008年4月1日以降の第3号被保険者(専業主婦の方など)であった期間に限られます。

それ以外の期間の保険料納付実績を分割するためには、合意分割を行う必要があります。

なお、自分が年金分割を請求できるか、合意分割と3号分割のどちらを請求すべきかは、「年金分割のための情報通知書」で確認することができます。

「年金分割のための情報通知書」とは、これまでの夫婦の保険料納付実績や分割割合の範囲などが記載された書類です。

最寄りの年金事務所に所定の請求書を出せば、2〜3週間で取り寄せることができますので、まずは取り寄せてみることをおすすめします。

子どもの親権

夫婦の間に未成年(18歳未満)の子どもがいる場合は、父母の双方又は一方を親権者と定める必要があります。

父母の双方を親権者と定める場合(共同親権の場合)は、どちらが子どもを監護(一緒に生活して世話をすること)するか、あるいは、どのように監護を分担するかについても取り決める必要があります。

父又は母のいずれかを親権者と定める場合(単独親権の場合)は、通常は親権者となる側が子どもを引き取って監護することになります。

※これまでは離婚後は必ず単独親権となりましたが、法律改正により、離婚後も共同親権を選択できるようになりました(施行日は2026年4月1日です。)。

養育費

夫婦の間に子どもがいる場合は、養育費の取り決めも必要です。

養育費とは、子どもの生活のためのお金であり、離婚後に子どもと離れて暮らす側が、子どもが独り立ちするまで、子どもを監護する側に支払うことになります。

養育費に関しては、金額、支払方法、終期(いつまで支払うか)を明確に定めます。

養育費の金額は、家庭裁判所で養育費を取り決める際に参照される「養育費算定表」で算出した金額を目安にすることが多いです。

参考:標準算定方式・算定表|裁判所

ただし、養育費算定表の金額は、標準的な生活費しか考慮されていません。

私立学校の学費や習い事の月謝など、特別な費用の分担も必要な場合は、それらの各事情も考慮して金額を決める必要があるので注意しましょう。

支払方法は、子どもを監護する側の預金口座に、毎月末日に振り込む形にすることが多いです。

終期は、子どもが独り立ちする年齢として、20歳までと定めるケースが多いです。

ただし、大学進学を予定している場合や、実際に4年制の大学に通っているような場合は、大学卒業までとすることがあります。

面会交流

面会交流とは、離婚後に子どもと離れて暮らす親が子どもと会うなどして交流することをいいます。

子どもが幼く、面会交流の実施に同居親の協力が必須である場合は、面会交流の頻度・場所・方法などについて明確に取り決めておいた方がよいでしょう。

一方、子どもがある程度の年齢に達し、別居親と自由にやり取りできるのであれば、「面会交流の実施を認める」といった抽象的な取り決めでも問題ないでしょう。

もっとも、面会交流に関する取り決め内容は、ケース・バイ・ケースです。

子どもの年齢、生活リズム、意向などを十分考慮し、子どもの負担にならない方法等を慎重に検討して取り決めるようにしましょう。

協議離婚の注意点

合意内容がまとまったら離婚協議書を作成する

離婚することや離婚条件について合意がまとまったら、必ず離婚協議書を作成するようにしましょう。

適切な離婚協議書を作成することで、離婚後のトラブルを防ぐことができます。

離婚協議書には、次のような事項を記載します。

- 離婚の合意と離婚届提出の取り決め

(例:甲及び乙は、本日、協議離婚すること及び乙がその届出を速やかに行うことを合意する。) - 離婚条件についての取り決め

→財産分与の分配方法・住宅ローンの処理、養育費の金額・支払方法・期間・慰謝料の金額・支払方法など、明確に記載する - 清算条項(必要に応じて)

(例:甲及び乙は、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしないことを約する。)

離婚協議書は法律文書であり、作成には法的知識が必要となります。

せっかく離婚協議書を作成しても、法的に有効なものでなければ、トラブル防止の効果を得ることはできません。

そのため、作成においては、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることを強くおすすめします。

離婚協議書をスマホでも簡単に!自動作成

当事務所では、離婚協議書のサンプルを手っ取り早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動作成できるサービスをご提供しています。

もっとも、離婚協議書の内容は、事案によって大きく異なります。

自動作成の結果はあくまで参考程度としてとらえていただき、詳しくは離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

早い段階で離婚に強い弁護士に相談する

協議離婚は夫婦間の話し合いだけで進めることができるため、手続きが簡単で、裁判所の基準にとらわれない柔軟な解決も可能です。

しかし、話し合いが上手くいかないと進展せず、なかなか離婚ができない状態になってしまいます。

また、知らず識らずのうちに不利な条件を押し付けられてしまい、離婚後に後悔してしまうことになるリスクもあります。

このようなリスクを回避するためには、早い段階で離婚に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

事前準備の段階での相談がベストです。

その段階であれば、離婚した場合の見通し、別居の要否、適切な離婚条件、必要な証拠の集め方などについて助言をもらうことができます。

そうすることで、冷静に、そして対等に協議を進める環境を整えることができます。

また、話し合うべき内容が明確になるため、協議をスムーズに進めることができ、早期解決にもつながります。

弁護士への依頼も早い段階から検討する

弁護士には代理交渉(弁護士が代理人として相手と直接交渉するサポート)を依頼することができます。

弁護士への依頼も早い段階から検討されることをおすすめします。

事前準備の段階で依頼した場合は、別居のサポートなど、安心して協議を行うための環境作りからサポートを受けることができます。

離婚の意思も弁護士を通して伝えることができ、その後も相手と直接やり取りをせずに済むため、精神的な負担も軽減することができます。

また、早い段階から弁護士が関与することで、感情的な対立から話し合いが滞ってしまうことを未然に防ぐこともできます。

協議離婚を有利に進めるポイント

夫と妻に共通のポイント

冷静に話し合える環境を整える

夫婦の一方又は双方が感情的になると、協議をスムーズに進めることは難しくなります。

そのため、冷静に話し合える環境を整えることが重要です。

例えば、次のようなポイントに注意するとよいでしょう。

- 感情的にならない、相手を責める言葉遣いをしない

- 直接の話し合いは避け、手紙やメール・LINE等でやり取りをする

- 先に別居をして距離を置いてから、話し合いを開始する

- 弁護士に間に入ってもらう

離婚問題に詳しい弁護士に相談する

離婚問題に詳しい弁護士に相談することで、それぞれの離婚条件について、具体的な状況に基づいた法的なアドバイスをもらうことができます。

弁護士に代理交渉を依頼した場合は、弁護士が相手と直接交渉を行ってくれます。

相手のペースに飲まれたり、不利な条件を押し付けられたりするリスクを回避し、離婚条件を適切なものとすることができます。

また、弁護士は、後々のトラブル防止にも役立つ内容の離婚協議書を作成してくれます。

離婚後に起こり得るトラブルやリスクは、ご自身では気づきにくいものもあります。

離婚問題に詳しい弁護士であれば、これらのリスクなども見落とすことなく離婚協議書に盛り込んでくれるでしょう。

夫側のポイント

養育費の適正額を調べる

離婚後に子どもと離れて暮らすことになる場合は、養育費を支払うことになります。

養育費は、子どもが独り立ちするまで、原則として毎月支払い続けなければなりません。

そのため、高すぎる金額で合意してしまうと、負担が大きすぎたり、途中で支払えなくなってしまう可能性があります。

したがって、適正額を調べ、相手の要求が高すぎる場合は減額交渉をする必要があります。

養育費の金額は、「養育費算定表」による算定結果を目安にすることが多いですが、具体的な事情次第では個別の計算が必要なこともあります。

そのため、適正額の見極めに関しては、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

婚姻費用に注意する

夫婦が別居した場合は、収入が多い方が少ない方に婚姻費用(生活費のことです)を払わなければなりません。

たとえ離婚を前提にしている場合であっても、正式に離婚が成立するまでは、婚姻費用の支払義務は基本的には無くなりません。

そのため、離婚前に別居した場合は、妻から婚姻費用を請求される可能性があります。

婚姻費用の請求をされた場合は、適正額を調べるようにしましょう。

婚姻費用は離婚成立までの一時的なものですが、その金額は後々の離婚条件に影響を及ぼす可能性もあります。

過大な金額で合意してしまうと、養育費や慰謝料等の減額交渉が難しくなる恐れもあるので注意が必要です。

婚姻費用の金額は、基本的には「婚姻費用算定表」による算定結果が目安にされることが多いです。

しかし、住宅ローンの支払いがある場合など、個別の事情によっては調整が必要です。

そのため、詳しくは離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

面会交流の取り決めをする

法律改正により、離婚後も共同親権を選択することができるようになりました。

そのため、母親が子どもを引き取るケースでも、共同親権を選択すれば、父親も共同親権者として親権を持つことができます。

ただ、親権と子どもとの交流(面会交流)は別物です。

共同親権を選択しても、面会交流の実施が保証されるわけではないので注意が必要です。

離婚後に面会交流を充実させたい場合は、頻度や方法などについて、離婚協議の際にきちんと取り決め、離婚協議書にも明記しておくようにしましょう。

取り決めがないと、離婚後に面会交流を求めても、日程や方法の調整に時間がかかり、なかなか子どもと会えない状態になってしまう恐れがあるので注意しましょう。

妻側のポイント

事前準備が重要

妻側は、夫よりも収入や資産が少なく、離婚後の生活への不安が大きい場合が多いです。

また、夫によるDV・モラハラがある場合は、離婚協議そのものに大きな不安を感じるものです。

このような状況で離婚協議を有利に進めていくためには、事前準備をしっかりと行うことが重要です。

先に述べたとおり、事前準備のポイントは次の5つです。

- ① 離婚後の生活の見通しを立てる

- ② 別居するかどうか検討する

- ③ 夫婦の共有財産を把握する

- ④ 不倫やDV等の証拠を集める

- ⑤ 離婚条件を考える

これらの準備に際しては、お早めに離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

離婚に強い弁護士に相談することで、離婚の際に獲得できるお金の見通し、離婚後に受けられる公的扶助、別居の要否・方法、証拠の集め方などについて、具体的な助言をもらうことができます。

これにより、やるべきことが明確になり、落ち着いて協議できる環境をととのえることができます。

別居をしたら婚姻費用を請求する

離婚前に別居する場合は、婚姻費用を請求するようにしましょう。

夫の方が収入が多いのであれば、別居後、離婚が成立するまでの間は、婚姻費用を払ってもらうことができます。

婚姻費用をもらって経済的安定を図ることで、落ち着いて離婚協議に臨むことができるようになります。

また、婚姻費用を支払ってもらうようにすることで、夫に「早く離婚を成立させたい」と思わせることができ、協議を有利に進められるようになる可能性もあります。

なお、婚姻費用は、請求を出した時点からしかもらえず、別居時にさかのぼってもらうことは基本的にはできません。

そのため、別居後は速やかに請求を出すようにしましょう。

婚姻費用の適正額は、具体的な事情を踏まえて判断する必要があります。

そのため、詳しくは離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

子どもと離れないようにする

離婚後に子どもを引き取りたい場合は、子どもと離れないようにすることがポイントです。

離婚前に別居をする場合は、子どもと一緒に別居をするようにしましょう。

子どもを夫のもとに残したまま別居すると、夫側に監護実績ができます。

そうすると、親権の取り決めの際に不利になる可能性があるので注意が必要です。

離婚の協議がまとまらない場合の対処法

弁護士による代理交渉を活用する

- 相手が真剣に取り合ってくれない

- 相手が協議を先延ばししようとする

- 過去のことで言い争いになってしまい、協議が進まない

- 相手が「離婚しない」の一点張り

- 条件面で折り合いがつかず、こう着状態に陥ってしまった

このような場合は、弁護士による代理交渉を活用することをおすすめします。

弁護士を代理人に立てることで、相手も真剣に取り合ってくれるようになるケースは多いです。

また、弁護士が入ることで話し合うべき事項が整理されるため、効率的に協議を進めることができるようになります。

相手が離婚を強く拒否している場合や、条件面で揉めている場合でも、弁護士が裁判になった場合の見通しなどを踏まえて相手を説得することにより、協議での解決が可能となるケースもあります。

別居をする

相手が離婚を拒否する場合や、冷静な話し合いが難しい場合は、別居を検討してみるとよいでしょう。

物理的な距離を置くことで、冷静に離婚について考えられるようになります。

また、別居が長期に及ぶと、夫婦関係が破綻しているとみなされ、裁判でも離婚が認められるようになる可能性があります。

すなわち、別居を開始すれば、「時間をかければ離婚できる状態」を作ることができます。

そのため、別居を開始することで、相手も「いずれは離婚が成立してしまう」と思うようになり、離婚協議が前進する可能性があります。

離婚調停を申し立てる

協議での解決が難しい場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることを検討します。

離婚調停とは、家庭裁判所で離婚することや離婚条件について話し合い、合意による解決を目指す手続きです。

なお、離婚協議を経ずに、いきなり離婚調停を申し立てることも可能です。

しかし、離婚調停は裁判所のペースで進められるため、解決までに時間がかかります。

状況によりますが、少なくとも4~6か月、長ければ1年近くかかる場合もあります。

そのため、できる限り協議での解決を目指し、離婚調停は協議で解決ができない場合の次善の策とすることをおすすめします。

協議離婚の進め方のよくあるQ&A

![]()

離婚協議で何を話せばよいですか?

事前に希望する離婚条件をまとめておくと、スムーズに話し合いを進めることができるでしょう。

![]()

協議離婚の平均期間は?

筆者の経験に基づく感覚としては、1か月~半年程度です。

すぐに合意がまとまる場合は、協議開始から1か月もかからず離婚届を出すことができます。

一方、夫婦の共有財産がたくさんある場合や、養育費の算定が難しい場合などは、財産分与や養育費の取り決めに時間がかかります。

なかなか折り合いがつかない場合は半年程度かかる場合もあります。

それ以上かかる場合は、協議での解決は難しいため調停に進むことが多いです。

まとめ

以上、協議離婚の進め方、注意点、有利に進めるポイントなどについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

協議離婚は、夫婦間の話し合いで離婚条件を取り決め、離婚届を提出するという流れで進めます。

協議を始める前には、今後の生活の見通しを立てるなどの準備を行うことが重要です。

協議がまとまった際には、必ず離婚協議書を作成し、必要であれば公正証書の作成も検討しましょう。

離婚条件の検討や離婚協議書の作成には、法的知識が必要となります。

そのため、協議に当たっては、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、法的なアドバイスをもらうとよいでしょう。

協議を有利に進めるためには、なるべく早い段階での相談をおすすめします。

当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、離婚問題に悩む方々を強力にサポートしています。

LINEや電話での相談も実施しており、全国対応が可能です。

お困りの方はお気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?