離婚の養育費とは?相場はいくら?算定表で解説【計算機付】

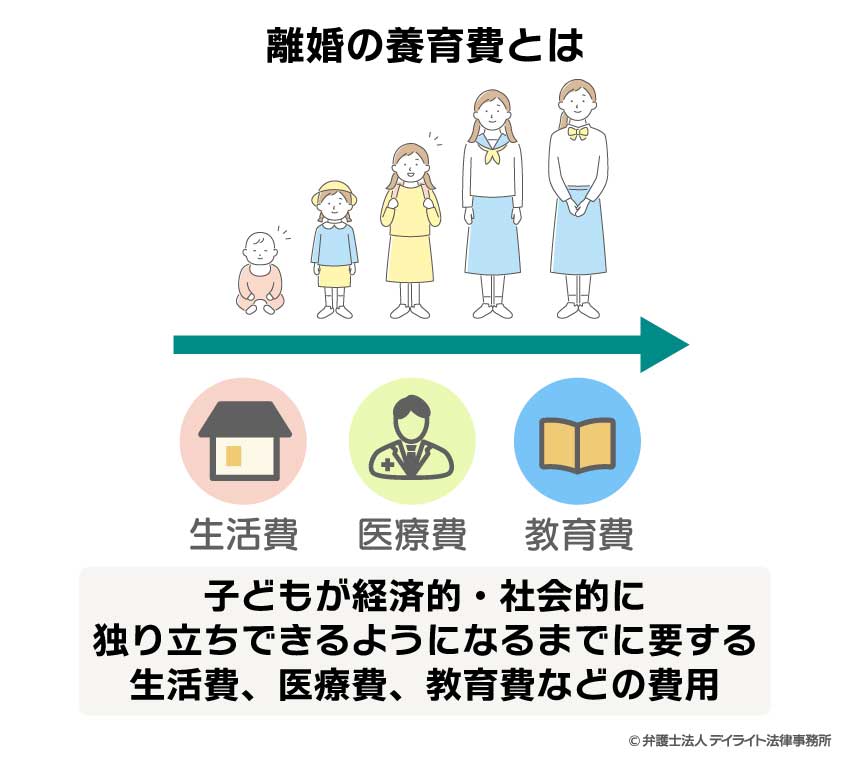

養育費とは、子どもが独り立ちできるようになるまでに必要な食費、医療費、教育費などの生活のための費用のことです。

食事に衣服、学用品、遊びに勉強・・・子どもを育てるのにはどうしてもお金がかかります。

養育費は受け取る側にとっても、支払う側にとっても極めて重要です。

ここでは、養育費について、相場や取り決めるための必要書類等について、わかりやすく解説します。

養育費についてお困りの方はぜひ参考になさってください。

目次

離婚の養育費とは?

養育費とは、子どもが経済的・社会的に独り立ちできるようになるまでに要する生活費、医療費、教育費などの費用のことです。

離婚したら養育費の支払いは義務?

離婚する夫婦の間に経済的・社会的に自立することができない未成熟の子がいる場合、その子の養育費は、子どもを直接養育しない親(非監護親)も負担しなければなりません(民法766条1項)。

民法(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)

第七百六十六条

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

(以下、略)

引用元:民法 | e-Gov法令検索

上の条文には「養育費を支払わなければならない」という直接的な表現はありません。

しかし、同条は「子の監護に要する費用」(=養育費)を協議ないし家裁が決定する場合、「子の利益を最も優先考慮しなければならない」と規定しています。

そのため、法律上、親には未成熟の子どもに対する扶養義務があり、子どもに自分と同程度の水準の生活をさせる義務(生活保持義務)があると考えられています。

なお、養育費を払わなかったからといって犯罪になることはなく、逮捕されたり、刑事罰を科される、といったことはありません。

しかし、養育費を支払わないと、強制執行といって、給与や預貯金などの財産を差し押さえられる可能性があります。

養育費の相場はいくら?|最新統計データと早見表

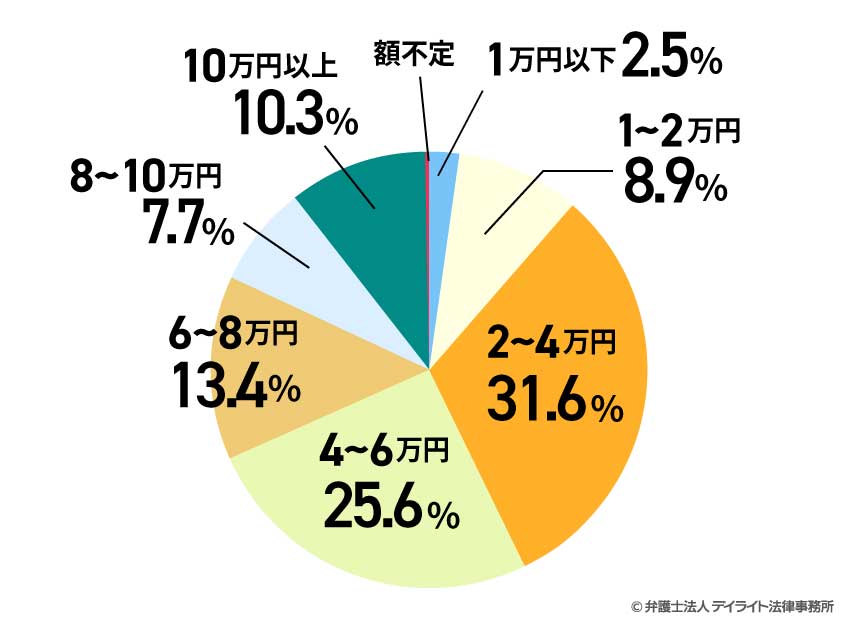

養育費の支払額で多いのは月額2〜4万円※です。

※夫から妻に支払われている金額で最も多いケース

すなわち、裁判所が公表している統計資料では、「月額2〜4万円」が30.1%と最も多く、次いで「4〜6万円」(25.3%)、「6〜8万円」(13.0%)の順となっています。

このようなデータがあるせいか、「養育費は月2万円から4万円が相場」と思われている方が多いです。

このようなデータがあるせいか、「養育費は月2万円から4万円が相場」と思われている方が多いです。

しかし、養育費の適正額は、父母の年収等によって決まります。

例えば、養育費の払う側(「義務者」のことで多くの場合は父)の年収が400万円の場合と、700万円の場合とでは、後記のとおり養育費の額はまったく異なります。

したがって、養育費の金額を考える際には、父母の年収・子供の数等の具体的な状況に応じた適正額を調べなければなりません。

そこで、以下では年収別・子どもの人数別の相場早見表をご紹介します。

養育費の相場早見表【年収別・子どもの人数別】

父親の年収が400万円・母親の年収が120万円場合

父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が400万円、母親(もらう側)の年収が120万円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。

| 子どもの人数・年齢 | 養育費の相場 | ||

|---|---|---|---|

| 給与所得者 | 自営業者 | ||

| 1人 | 0~14歳 | 2~4万円 | 4~6万円 |

| 15歳以上 | 4~6万円 | 6~8万円 | |

| 2人 | いずれも0~14歳 | 4~6万円 | 6~8万円 |

| 第1子15歳以上、第2子0~14歳 | 6~8万円 | 8~10万円 | |

| いずれも15歳以上 | 6~8万円 | 8~10万円 | |

| 3人 | いずれも0~14歳 | 6~8万円 | 8~10万円 |

| 第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳 | 6~8万円 | 8~10万円 | |

| 第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳 | 6~8万円 | 10~12万円 | |

| いずれも15歳以上 | 6~8万円 | 10~12万円 | |

父親の年収が700万円母親の年収が120万円場合

父親(支払う側)の年収(自営業者の場合は所得金額)が700万円、母親(もらう側)の年収が120万円の場合、算定表で導かれる養育費をまとめると下表のようになります。

| 子どもの人数・年齢 | 養育費の相場 | ||

|---|---|---|---|

| 給与所得者 | 自営業者 | ||

| 1人 | 0~14歳 | 6~8万円 | 10~12万円 |

| 15歳以上 | 8~10万円 | 12~14万円 | |

| 2人 | いずれも0~14歳 | 10~12万円 | 14~16万円 |

| 第1子15歳以上、第2子0~14歳 | 10~12万円 | 14~16万円 | |

| いずれも15歳以上 | 12~14万円 | 16~18万円 | |

| 3人 | いずれも0~14歳 | 12~14万円 | 16~18万円 |

| 第1子15歳以上、第2子・第3子0~14歳 | 12~14万円 | 18~20万円 | |

| 第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳 | 12~14万円 | 18~20万円 | |

| いずれも15歳以上 | 14~16万円 | 18~20万円 | |

このように、父親の年収によって養育費の相場には大きな差がでます。

その他の年収については、以下のページで詳しく紹介していますのでご覧ください。

当事務所では、年収等を入力するだけで養育費の適正額を自動で計算できるシミュレーターをウェブサイト上に掲載しており、どなたでも無料でご利用いただけます。

ご自身の養育費の相場がいくらになるかを確認されたい方は、下記の養育費計算シミュレーターをご活用ください。

養育費算定表の詳しい見方と注意点

養育費は、裁判所の標準算定方式・算定表(以下では単に「算定表」といいます。)を用いて決めることが多いです。

でも、そんな算定表など見たことがない、使い方もわからない、という方がほとんどだと思います。

これから、養育費の算定表について見ていきましょう。

養育費の算定表

算定表は、両親の収入、子どもの数・年齢をもとに算出された養育費の額を表にしたものです。

この算定表は、家裁で活用されています。

そのため、養育費の金額について父母の間で折り合いがつかない場合、交渉段階でもこの算定表を基準として金額が決まることが多いです。

例えば、養育費の金額の交渉を離婚専門の弁護士に依頼された場合、通常、その弁護士は算定表を用いて適正額を判断し、その金額を相手に提示します。

交渉段階で合意に達することができずに裁判手続(調停など)に移行したとしても、家裁は算定表を基準に養育費の金額を決めることが予想されるため、相手も応じてくれることが期待できます。

算定表は、このようにして養育費算定の目安となっているため、養育費の判断において、とても重要といえます。

以下では、実際の算定表を用いて、使い方を解説いたします。

算定表の使い方

算定表を使う際には、

- ① 表を選ぶ

- ② 義務者と権利者の年収を確認する

- ③ 算定表で養育費の相場を確認する

という手順を踏むことになります。

それぞれについて、少し詳しく見ていきましょう。

①表を選ぶ

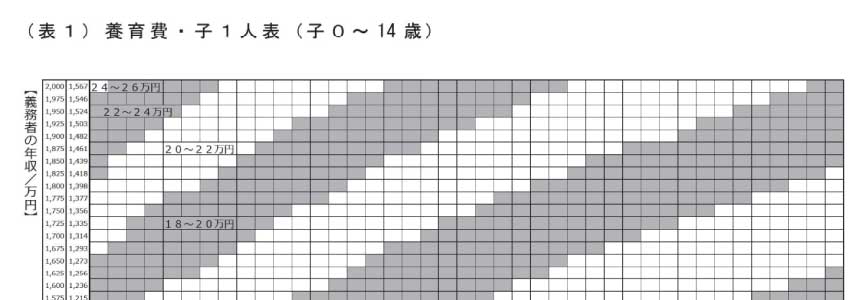

算定表には、子どもの数と年齢に応じて「養育費・子1人表(子15歳以上)」「養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」など複数の表があります。

子ども3人の場合までありますので、自分のお子さんの人数、年齢に合う表を選びましょう。

ただし、算定表は2019年(令和元年)12月23日に改定され、新しいものになっているので注意が必要です。

書籍やインターネットで調べる際には、算定表が新しいものかどうか、必ず確認してください。

最新の算定表は、以下のサイトからもダウンロードできます。ぜひご活用ください。

②義務者と権利者の年収を確認する

表が見つかったら、支払う側(義務者)と受け取る側(権利者)の年収を確認しましょう。

「年収」は、原則、

会社員の場合

会社員の場合 自営業者の場合

自営業者の場合になります。

源泉徴収票や確定申告書の見方について、詳しくは以下のページにくわしく解説しています。

以下のサイトでは、相手方の源泉徴収票や確定申告書が入手できない場合の対処法についても解説しておりますので、お心当たりの方は、ぜひご一読ください。

③算定表で養育費相場を確認

両者の年収を確認したら、算定表を見てみましょう。

算定表では、縦軸に義務者(支払う側)の年収、横軸に権利者(受け取る側)の年収が記載されています。

自営業の場合と給与収入の場合とで欄が分けられているので、当てはまる方の欄の数字を見ます。

見つかったら、権利者の年収のところから上に、義務者の年収のところから右に線を延ばしていきます。

二つの線の交わったところに記載されているのが、養育費の相場、となります。

以下、具体例で解説します。

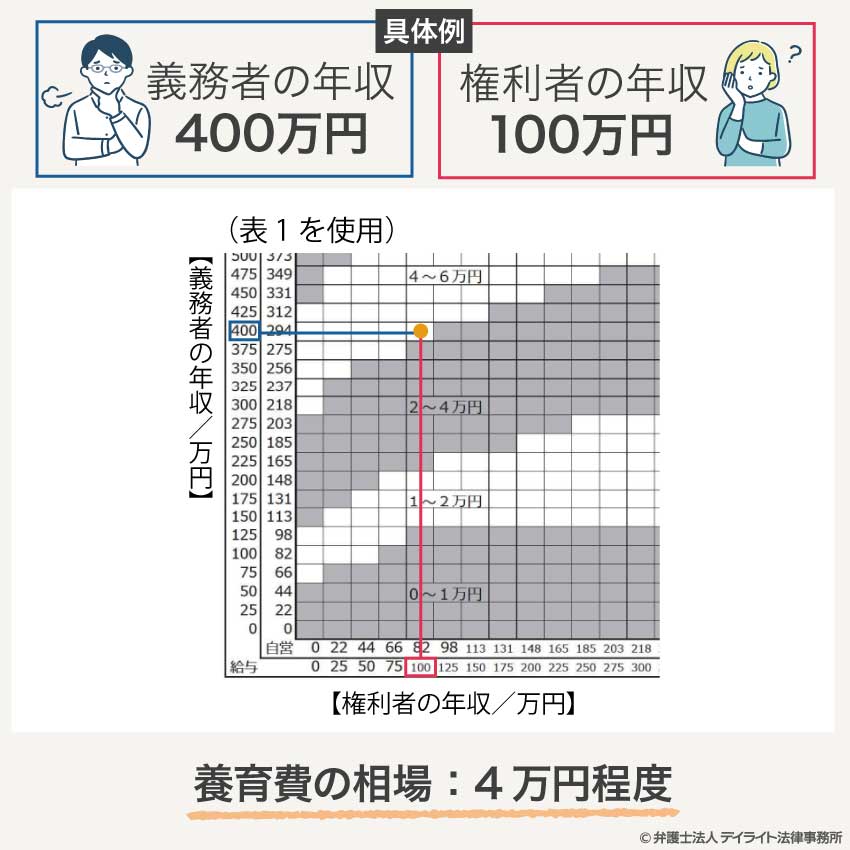

具体例

- 夫の年収:400万円(給与所得者)

- 妻の年収:100万円(給与所得者)

- 子ども:1人(10歳) 妻が育てている

①まず、子どもの人数・年齢に応じて用いる表を選択しましょう。

具体例においては、子ども1人・10歳ですので、「表1」を選択します。

②義務者(払う側)の年収を確認しましょう。

②義務者(払う側)の年収を確認しましょう。

具体例においては、払う側・夫は給与所得者で年収400万円ですので、表の縦軸上の「給与」の「400」をとります。※

③権利者(もらう側)の年収を確認しましょう。

③権利者(もらう側)の年収を確認しましょう。

具体例においては、もらう側・妻は給与所得者で年収が100万円ですので、表の横軸上の「給与」の「100」をとります。

④上の②③で確認した数字が交わる枠の金額を確認しましょう。この金額が養育費の相場です。

④上の②③で確認した数字が交わる枠の金額を確認しましょう。この金額が養育費の相場です。

具体例においては、縦軸でとった「400」と横軸でとった「100」が交わるところを確認すると、4〜6万円の枠内の下限の方で交わっています。

したがって、4万円程度が相場だと分かります。

算定表を用いる際の注意点

算定表は、簡単に養育費の相場を知ることができるとても便利なツールです。

しかし、算定表には、考慮されていない事項もあり、注意が必要です。

例えば、多額の教育費(私学の学費や高額の習い事費用など)や医療費等を要する場合などは、算定表では想定されていません。

そのため、算定表で導き出された養育費から増額される場合もあります。

こうした増額があるのか、あるとしていくら増額するのか、といったことは、専門的な知識なしに判断することは困難です。

他にも、妻が離婚の時には専業主婦であっても、将来的にパート収入などを得ることになると見込んで、収入をゼロとせずに算定する場合などもあります。

母親が長女を、父親が長男を養育している場合のように、養育費の支払義務者も子どもを監護している場合にも、算定表で算出した養育費額をそのまま使うことはできず、それぞれの子どもの生活指数をもとに按分するなどの計算が必要です。

住宅ローンの負担に養育費額が左右されるかされないかも、ケースバイケースです。

さらに、算定表は、父母の年収が確定していることを前提としていますが、実はこの年収を正確に把握するのは簡単ではありません。

したがって、養育費の算定については、算定表の結果そのままの合意をしてしまう前に、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

養育費はいくらになる?シミュレーションしてみよう

算定表があるといっても、正しく使えているか不安な方もおられるでしょう。

そこで、当サイトでは、手軽に養育費の相場を参照できるよう、養育費算定シミュレータを提供しております。

このシミュレータでは、父(養育費の支払義務者)も子どもを養育しているという場合についても計算することができます。

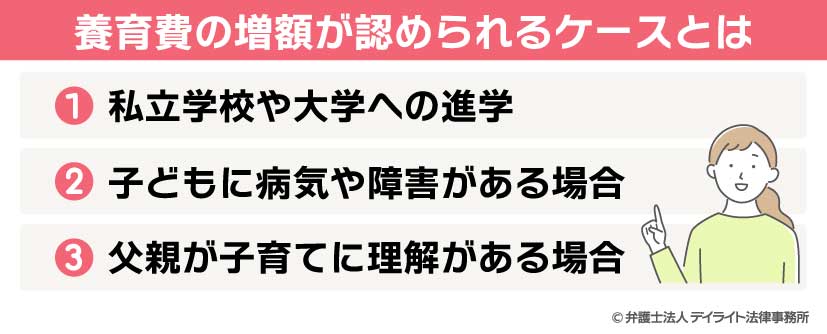

養育費は相場より多くもらえる?増額が認められるケースとは

養育費は相場(算定表の金額)よりも多くもらえる場合があります。

ここでは、養育費の増額が認められる可能性があるケースをご紹介します。

①私立学校や大学への進学

養育費の一般的な相場は、子どもが公立の小中学校や高校に通うことを前提にしています。

そのため、子どもが私立学校や大学に進学し、高額な授業料が必要となる場合は、その分の上乗せが認められる場合があります。

このような上乗せのことを「私学加算」といいます。

なお、私学加算が認められるのは、基本的には義務者(非監護親)が私立学校等への進学を了承している場合です。

②子どもに病気や障害がある場合

養育費は子どもの通常の生活費を基に算出されます。

しかし、子どもに重い病気や障害があり、医療費や介護費用が高額になる場合は、これらの費用を考慮して養育費の増額を請求できる可能性があります。

③父親が子育てに理解がある場合

養育費には目安となる相場がありますが、父母間の合意があれば、相場以上の金額を設定することも可能です。

もし父親が子育てに理解があり、子どもの教育に熱心な場合は、相場を超える養育費の増額に応じてくれる可能性があります。

養育費の取り決め方

ここでは養育費の取り決め方についてご紹介します。

夫婦で話し合って決める

養育費について、夫婦で冷静に話し合うことが可能であれば裁判所の手続きを利用する必要はありません。

ただし、養育費の適正額を正確に判断することは専門家でなければ難しいです。

また、養育費は一度決めると、後日変更することは基本的にできません。

そのため、夫婦で話し合うことが可能であっても、適正額がいくらになるかについては専門家に相談なさることを強くお勧めいたします。

そして、養育費は口頭での約束だけではなく、書面(合意書)を作成すべきです。

特に権利者(養育費をもらう側)は、公正証書にされることをお勧めいたします。

弁護士に交渉で解決してもらう

夫婦間で冷静に話し合うことが難しい場合、弁護士に依頼し、交渉で解決してもらうことをお勧めいたします。

裁判所に養育費の調停を申し立てるという方法もありますが、調停手続は解決まで長期間を要する傾向です。

また、弁護士に間に入ってもらうことで、養育費の他の様々な問題(財産分与、慰謝料、面会交流等)も適切に解決できることが期待できます。

調停で話し合って決める

弁護士に間に入ってもらっても、相手が合意に応じないなどの理由で解決できない場合、次善の策として調停を申し立てます。

養育費請求調停には、以下のようなデメリットが考えられます。

- 解決までに時間がかかる

- 適切な解決とならない可能性がある

- 弁護士費用が割高となる

そのため、養育費に詳しい専門家に相談するなどして助言をもらうことをお勧めいたします。

審判、裁判で決める

すでに離婚が成立している場合、養育費の調停が不成立となると、自動的に審判手続に移行します。

審判は、調停のような話し合いの手続きではなく、裁判所が養育費の金額や支払方法などを決める手続きです。

まだ離婚前の場合、養育費を決めるためには「養育費の調停」ではなく、「離婚の調停」を申し立てて、離婚の条件として養育費について話し合うこととなります。

「離婚の調停」で養育費について合意ができなかった場合は、調停は不成立として終了になりますが、自動的に審判に移行することはありません。

この場合、どちらかの当事者が改めて訴訟(裁判)を提起し、その中で養育費の判断をもらうことになります。

養育費はいつまで支払われるか?

養育費は、子どもが独り立ちできる年齢になるまで支払います。

多くの場合、養育費の支払は20歳になるまで、とされています。

ただ、近年は大学進学率が高くなり、20歳になった時点ではまだ、経済的・社会的に自立できていない場合も多いです。

そのため、20歳になっても、大学に進学していて(又は浪人していて)、まだ親の経済的支援が必要な場合、養育費を求めることができる、とされることもあります。

大学進学のほかにも、子どもが独り立ちできないことに相応の理由(持病・障害があるなど)があれば、養育費の支払期間が延長されることもあります。

なお、2022年(令和4年)4月1日に改正民法が施行され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたため、18歳から成人となることになりました。

しかし、この改正に伴って養育費の支払も18歳まで、とされるわけではありません。

法律上の成人年齢が引き下げられても社会の状況がいきなり変わるわけではありませんので、養育費の支払は、これまでと同様、20歳になるまでとすることが多いようです。

養育費をいつまで支払うかについて、以下のページもご参照ください。

再婚した場合の養育費はどうなる?

離婚後の両親が再婚した場合は、養育費はどうなるのでしょうか?

子どもを養育している親(多くの場合母親が養育しているので、以下では便宜上「母親」とさせていただきます。)が再婚した場合と、子どもを養育していない親(多くの場合父親なので、ここでも便宜上「父親」とさせていただきます。)が再婚した場合に分けて解説します。

母親側の再婚

母親(子どもを養育している親)が再婚した場合、その後も養育費はもらえるのでしょうか?

母親が再婚しても、その再婚相手は配偶者(母)の連れ子に対する扶養義務を負いません。

そのため、養育費の減額も基本的にはありません。

しかし、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、養親が一次的に扶養義務を負うことになります(民法818条2項、820条)ので、再婚相手の収入などにもよりますが、養育費が減額又は免除されることが多いです。

ただ、養子縁組後も実の親との親子関係は法律上も存続しますので、一方的に養育費を不払(又は減額)としてよいわけではありません。

相手方と話し合い、合意した上で養育費を変更しましょう。

話し合っても合意できない場合は、裁判所の調停・審判を利用することもできます。

いずれにせよ、母親が再婚したケースは算定表には盛り込まれていないので、新たな養育費をいくらにするかは、専門家でないと適切に計算することが難しいです。

一度、離婚問題に精通した弁護士に相談することをお勧めします。

母親側の再婚後の養育費について、以下のページもご参照ください。

父親側の再婚

父親(養育費の支払義務者)が再婚した場合はどうなるでしょうか?

父親が再婚すると、父親に新たな家族ができます。

これにより、扶養する人数が増える場合もあります。

そうすると、事情の変更があったとして、養育費が減額される可能性があります。

この場合も、養育費を勝手に減額してはいけません。

相手方との話合いが必要なこと、裁判所の調停・審判も利用できることは、母親が再婚したケースについての箇所でご説明したとおりです。

父親が再婚したケースも算定表には盛り込まれておらず、専門家でないと適切に養育費を計算することが難しいことも、母親の再婚の場合と同様です。

やはり一度、離婚問題に精通した弁護士に相談することをお勧めします。

再婚・養子縁組の通知条項

これまで見たように、離婚後の再婚・養子縁組は養育費の額に影響を与える事情となります。

ただ、離婚後に相手方の再婚や子どもの養子縁組について知るには、相手方から情報を得ることが必要です。

そのため、子どもがいる場合で、相手方が再婚したり、子の養子縁組がなされたりする可能性があるときには、離婚協議書や調停条項に、再婚や養子縁組があったときには速やかに通知する旨の条項を設ける場合もあります。

離婚後に養育費を払わなくていい場合

上で解説したように、養育費は基本的には支払う必要があります。

例外的に養育費を払わなくていいケースは以下のとおりです。

- 権利者が請求しない場合

- 支払能力がない場合

権利者が請求しない場合

権利者(監護親)が養育費を請求しなければ、養育費を支払う必要はありません。

しかし、権利者が請求すれば、適正な養育費を支払わなければなりません。

また、法改正により、法定養育費という制度が2026年5月までに施行されます。

この法定養育費という制度が施行されると、施行後に離婚した場合、離婚日にさかのぼって請求することができるようになるので注意が必要です。

支払能力がない場合

養育費の支払い義務は、子どもに自分と同程度の水準の生活をさせる義務(生活保持義務)と考えられています。

したがって、非監護親が病気で働くことができないようなケースは、養育費の支払い義務はないと考えられます。

なお、2026年5月までに施行される法定養育費についても、義務者に支払い能力がない場合や支払いをすると生活が著しく困窮する場合、養育費の全額又は一部が免除されます。

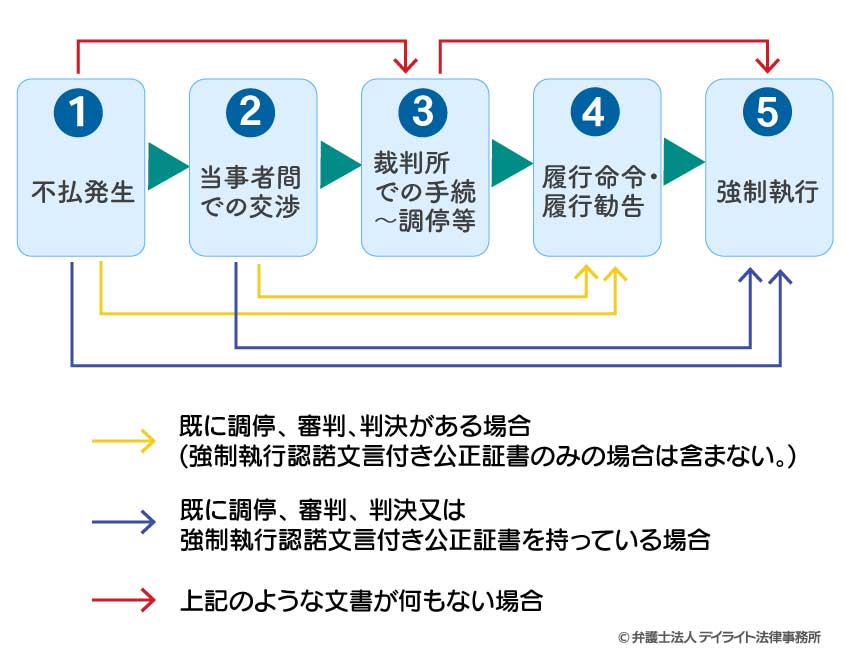

養育費が支払われなくなった場合の手段

養育費が支払われなくなった場合には、以下のような手段をとることができます。

①当事者間での交渉

電話やメールで義務者に連絡を取り、養育費を支払うよう催促します。

それでも支払われないときは、内容証明郵便で相手に心理的なプレッシャーをかける、という手段もあります。

内容証明郵便の謄本は、後々養育費をいつから請求していたかの証拠となりますので、きちんと保管しておきましょう。

②裁判所での手続~養育費の調停等

催促しても支払がないときは、家庭裁判所に養育費の調停を申し立て、養育費について定める必要があります。

調停でも話し合いがつかなければ、審判や裁判に手続を進めていくことになります。

ただし、既に養育費についての家庭裁判所の調停、審判、判決又は強制執行認諾文言付き公正証書がある場合には、改めて調停を申し立てる必要はありません。

③履行勧告・履行命令

家庭裁判所の調停、審判、判決で養育費の支払が決められてもまだ養育費が支払われないときは、家庭裁判所に「履行勧告」の申出をすることができます。

履行勧告の申出があると、家庭裁判所は、必要な調査を行い、義務者に対し、養育費を支払うよう勧告します。

ただ、この履行勧告には強制力はなく、あくまで義務者本人の自発的な支払を促すものです。

履行勧告をしても支払がない場合は、家庭裁判所に「履行命令」の申立てができます。

履行命令では、裁判所から義務者に対し、未払の養育費を支払うよう命じる審判が出されます。

この審判に正当な理由なく従わなかった場合、家庭裁判所は、義務者を10万円以下の過料に処することができます。

しかし、履行命令にも強制力はありません。

④強制執行

最終的には、裁判所に申し立てて強制執行を行います。

他の手続と違い、強制的に財産(給料、預貯金、不動産など)を差し押さえてお金を取り立てることができます。

強制執行は、家庭裁判所の調停、審判、判決だけでなく、強制執行認諾文言付き公正証書がある場合にもすることができます。

養育費の支払のため給料を差し押さえる場合、給料の2分の1まで差し押さえることができます。

ただ、給料が差し押さえられると、義務者が職場で信用をなくして立場が悪くなる恐れがあり、その後の退職、リストラにつながる可能性もあります。

そうなると、養育費の支払にも影響が出かねません。

強制執行の手続をしようと思うときは、どのような財産を差し押さえるか、他に方法はないかなどにつき、一度弁護士に相談することをお勧めします。

養育費の取り決めに必要な書類

養育費については、離婚前に話し合い、金額や支払方法、支払時期について双方で合意しておいた方がよいです。

養育費について合意できたら、きちんと書面に残しておくのが賢明です。

そのようなときに作るのが離婚協議書です。

次は、離婚協議書について解説していきます。

離婚協議書とは

離婚協議書とは、離婚の際に、離婚の方法や養育費など諸条件を取り決めるために作成する書面のことです。

養育費のほか、離婚の際に決めた条件(慰謝料、財産分与、年金分割、親権、面接交流など)についても、離婚協議書に記載します。

離婚時の取り決めには細かいこと(支払方法、支払時期など)も多く、口頭で話しただけでは、詳細な点が不明確になったり、抜けたりすることがあります。

合意したはずの内容について後で争いになる場合もあります。

そのときに、証拠となる離婚協議書がないと、「言った、言わない」の争いになってしまいます。

離婚の際には、離婚協議書を作成しましょう。

当サイトには、離婚協議書のサンプル集や離婚協議書の書き方を手早く確認できるツールがあります。

どうぞご活用ください。

弁護士に早めの相談を

離婚協議書の作成に際しては注意も必要です。

法的に適切な内容で作成しないと、後々トラブルになったり、望んでいた権利を実現できなくなる場合があります。

離婚協議書に双方が署名してしまう前に、早い段階で離婚専門の弁護士へ相談されることをお勧めいたします。

当事務所では、当事者の方が作成した離婚協議書の内容を診断する「離婚協議書診断サービス」も行っております。

離婚協議書診断サービスの詳細は以下をご覧ください。

離婚協議書について、詳しくは以下のページで解説しております。

公正証書が必要?

離婚協議書を公正証書にする、というケースもあります。

公正証書は、公文書であり、高い証明力があります。

また、債務者が支払を怠った場合、通常であれば裁判所での調停、審判、判決などを経なければ差押えなどの強制執行はできません。

しかし、公正証書の条項に強制執行受諾文言を入れておくと、判決などがなくとも直ちに強制執行手続をとることができます。

離婚協議書を公正証書にすることには、こうしたメリットがあります。

しかし、デメリットもあります。

公正証書を作成する場合、公証役場に対して、手数料を支払わなければならず、多くの場合数万円を要します。

公証役場に相手方とともに赴く手間もかかります。

公正証書を作成するメリットが大きい場合には、作成する方が良いですが、そうでない場合には、必ずしも公正証書まで作成する必要はありません。

では、公正証書を作成するメリットが大きい場合とは、どのような場合でしょうか?

実は、養育費に関する取決めがある場合は、公正証書を作成するメリットは大きいです。

将来にわたって継続的に支払う養育費は、支払が長期にわたることもあり、相手方が途中で支払をしなくなる危険性もゼロではありません。

そのため、万一、相手方が支払わなくなった場合、裁判等を起こすことなく強制執行手続に入ることができよう、強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておくメリットは大きいのです。

慰謝料を分割払いで受け取る場合も、同様に強制執行認諾文言付き公正証書を作成するメリットは大きいです。

なお、年金分割を協議で行う場合で、離婚後の年金分割手続を二人そろって行うことが難しい場合には、年金分割に関する合意書に、公証人の認証を受けておきましょう。

ほかに、離婚協議書を作成する際に弁護士に相談しなかった場合、公証役場で公証人に離婚協議書を確認してもらう、というのもメリットがあります。

公証人の多くは、元裁判官、元検察官などの法律の専門家ですので、公正証書を作成することにして一度確認してもらうのも良いでしょう。

ただし、公証人は、形式的なこと以上の、内容の良し悪し(養育費が高すぎる、低すぎるなど)についてのアドバイスはしてくれませんので、ご注意ください。

当事務所では、当事者の方が作成した離婚協議書の内容を診断する「離婚協議書診断サービス」も行っております。

離婚協議書診断サービスの詳細は、以下をご覧ください。

公正証書にする場合に必要なものなどについては以下をご参照ください。

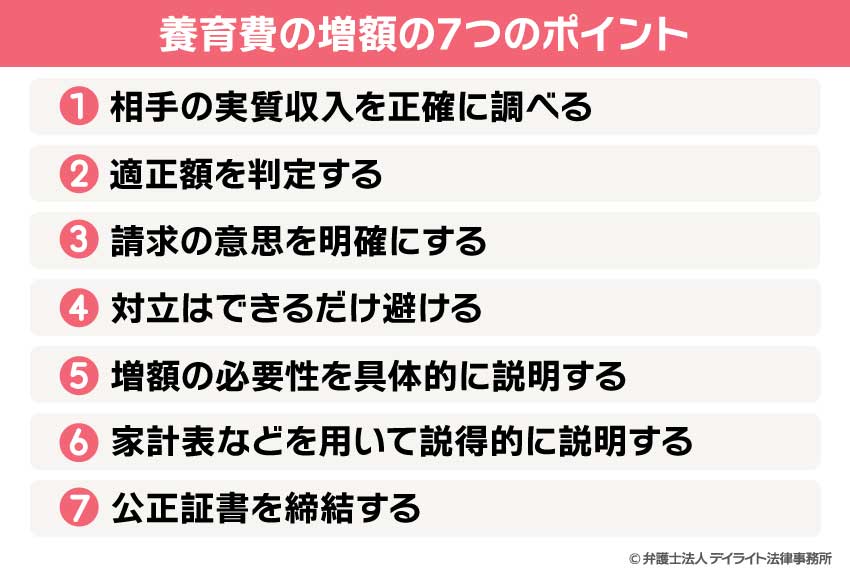

養育費の増額のポイント

養育費をもらう立場の方(通常は母親側)は、子どものためにできるだけ養育費を多くもらうと考えるでしょう。

ここでは、養育費の増額のポイントについてご紹介します。

養育費の増額の7つのポイント

養育費を増額するポイントとしては次の7つがあります。

①相手の実質収入を正確に調べる

養育費の適正額を判断するためには、父母の収入を正確に把握することが必要です。

なお、収入の認識には誤解が多いため、専門の弁護士に相談することをお勧めします。

②適正額を判定する

養育費の適正額の計算には複雑な計算式を用いるため、弁護士に相談し、正確な金額を算出してもらいましょう。

③請求の意思を明確にする

養育費の請求は意思を明確にした時点から発生するため、内容証明郵便を送るなどの手続きを通じて請求の意思を示すことが重要です。

④対立はできるだけ避ける

養育費の額を相場以上にする場合、対立を避け、相手に協力的な態度を取り続けることが大切です。

⑤増額の必要性を具体的に説明する

相場を超える養育費を求める場合、その理由を具体的に説明し、相手に理解を求めることが必要です。

⑥家計表などを用いて説得的に説明する

家計表を活用し、生活の厳しさを具体的に示すことで、増額の理解を得やすくします。

⑦公正証書を締結する

養育費の増額が合意されたら、口頭ではなく公正証書として残し、後のトラブルを防ぎます。

増額する場合についてくわしく知りたい方は下記のページをご確認ください。

まとめ

今回は、養育費に関して、算定表の使い方、養育費の支払期間、親が再婚した場合のこと、養育費を支払わなかった場合のこと、離婚協議書に関することについて解説しました。

養育費を定める際、算定表はとても便利なものです。

しかし、算定表より養育費を増額できる場合もありますし、支払期間についてどう定めるかも個別のケースにより異なります。

離婚協議書も、ひな形を見るだけでは、ご自身の状況に即した内容のものにできない場合もあるでしょう。

養育費についても、離婚協議書についても、一度専門家に相談してみることをお勧めします。

当事務所は、離婚問題に注力する弁護士で構成された専門部があり、養育費の問題でお困りの方をサポートしております。

遠方の方には、LINEやZoomなどを用いた相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?