離婚の財産分与|対象・割合・税金などをわかりやすく

財産分与とは、離婚に伴い、結婚生活で夫婦が協力して築いた財産を分け合うことをいいます。

財産分与の割合は、基本的に2分の1(半分ずつ)と考えられています。

財産分与は離婚後の生活に大きな影響を及ぼすため、財産分与をきちんと行うことは非常に重要です。

しかし、その考え方や方法については、複雑で分かりにくいものとなっています。

ここでは、財産分与の内容、分与割合、対象財産、手続きの流れなどを全般的に解説し、請求期限、税金などの気を付けるべき点についても紹介していきます。

目次

離婚の財産分与とは?

財産分与とは、離婚に伴い、結婚生活で夫婦が協力して築いた財産を分け合うことをいいます。

財産分与の法的根拠

法律(民法)は、夫婦が離婚をした場合に、その一方が相手に対し、財産分与の請求をすることをした場合は財産分与の請求をすることができると定めています(768条1項)。

民法(財産分与)

第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

引用元:民法|電子政府の窓口

財産分与の内容

財産分与には、清算的要素、扶養的要素、慰謝料的要素の3つの内容があるとされており、請求する内容に応じて清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3種類があります。

(1)清算的財産分与

清算的財産分与とは、結婚生活で夫婦が協力して築いた財産を清算するものであり、財産分与の中心的なものです。

民法では、夫婦の財産関係について、各自が別個に財産を持つとする「夫婦別産制」を採用しています(762条1項)。

しかし、夫婦はお互いに協力して生計を立て共同生活をしていくため、結婚生活の中で夫婦が協力して取得した財産は、一方の名義で取得したものであっても、実質的には夫婦共有の財産ということができます。

そして、結婚している間は実質上共有の状態でよいですが、離婚する場合はこのような共有状態を解消しなければ管理や処分の点で不都合が生じます。

そのため、離婚の際には夫婦の実質的な共有財産を分け合って清算することになります。

これが清算的財産分与です。

この記事では、この清算的財産分与を念頭に解説していきます。

民法(夫婦間における財産の帰属)

第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

引用元:民法|電子政府の窓口

(2)扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚後の一方配偶者の生計を維持することを目的に財産を分け与えるものです。

離婚すれば夫婦間の扶養義務はなくなりますが、離婚後に一方の配偶者が自活することができず、その原因が婚姻中の経済力の格差にあるといえる場合などには、財産を分けることで調整がされることになります。

財産を分けるといっても、一般的には、離婚後も一定期間(1年~5年程度)生活費を毎月支払うという形がとられる場合が多いです。

ただし、離婚後は夫婦がそれぞれ自活していくことが原則であり、扶養的財産分与はあくまでも補充的なものという位置づけと考えられています。

そのため、実際の裁判では、次のような特別な事情がある場合に限って認められる傾向にあります。

- 清算的財産分与の対象となる財産が極端に少ない場合

- 一方配偶者が高齢・病気などで稼働することができない場合

(3)慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、結婚生活での不倫、暴力、モラハラなどにより受けた精神的苦痛や、離婚せざるを得なくなったことにより生じた精神的苦痛に対する償い(慰謝料)として財産を分け与えるものです。

慰謝料と財産分与は別物ですが、慰謝料も財産分与に含めて請求することができるとされています。

財産分与の割合は?

財産分与の割合とは、夫婦で築いた財産を分け合う割合のことであり、基本的に2分の1(半分ずつ)と考えられています。

財産形成に貢献した度合い(寄与割合)は、特段の事情がない限り夫婦で平等と考えられているためです。

一方が働いて収入を得て、他方が専業主婦の場合も、専業主婦が家事や育児を担うことにより他方が収入を得ることができ、それにより財産を取得できたと考えるため、寄与割合は平等とされます。

ただし、夫婦の一方の特別な資格・能力により非常に多くの財産を形成した場合など、貢献度の差が大きく、割合を2分の1とするとかえって不公平になる場合は、例外的に割合が変更されることになります。

2024年の民法改正により、財産分与の考慮要素(下記)が例示されました(改正後民法768条3項)。

- 結婚中に取得又は維持した財産の額

- 財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度

- 結婚している期間

- 生活水準

- 結婚中の協力や扶助の状況

- 各自の年齢、心身の状況、職業、収入

上記のうち「財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度」については、収入だけでなく、家事や育児の分担など様々なものが含まれます。

そのため、各自の寄与の程度は、原則として夫婦対等(2分の1ずつ)とされています。

なお、筆者の個人的な意見として、上記改正はこれまで明確になっていなかった考慮要素を明示するものであり、実務的な運用に大きな変化はないと考えます。

財産分与の対象となるものは?

清算的財産分与の対象となるのは、結婚生活で夫婦が協力して築いた財産(共有財産)です。

清算的財産分与の対象となるのは、結婚生活で夫婦が協力して築いた財産(共有財産)です。

結婚生活で夫婦が協力して築いた財産は、夫婦のどちらの収入で取得したかや、どちらの名義になっているかは関係なく共有財産となります。

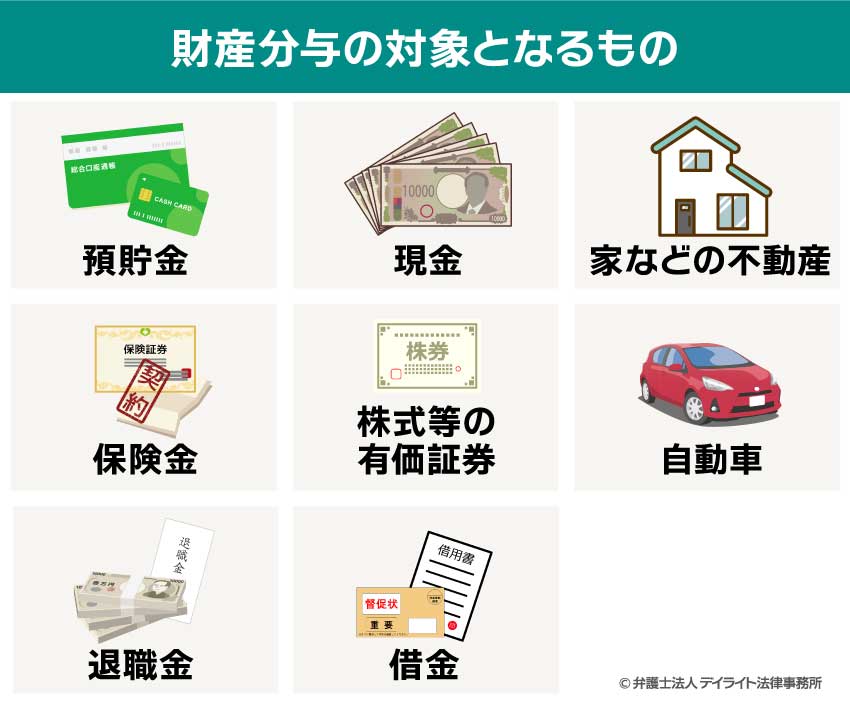

具体的には、次のようなものがあります。

- 預貯金

- 現金

- 家などの不動産

- 保険金

- 株式等の有価証券

- 自動車

- 退職金

- 借金

また、財産分与の対象となる財産は、「基準時」に存在する財産に限られます。

「基準時」とは、財産分与の対象となる財産を確定する時点であり、夫婦の協力関係が解消される時点となります。

その時点に存在する財産が夫婦の協力によって築かれた財産の最終形態といえるからです。

基準時、すなわち夫婦の協力関係が解消される時点は、通常は「別居時」であり、離婚が先行している場合は「離婚時」となります。

※多くのケースでは、財産分与などの離婚条件を合意してから離婚を成立させるので、通常は別居時を基準とすることが多いです。

夫が単身赴任で生活が別の場合、単身赴任開始時を基準時とすべきかという問題があります。

ケース・バイ・ケースとなりますが、離婚するつもりがなく、単に会社の都合で遠方に単身赴任しているような事案では、単身赴任していても、基準時とはならないと判断されるでしょう。

預貯金

預貯金は、名義にかかわらず共有財産となります。

相手に内緒で貯めた「へそくり」も同様です。

財産分与の対象となるのは、基準時における残高です。

ただし、結婚前の預貯金や、相続や贈与によって取得したお金を入金したものは、後に説明する「特有財産」に当たり、財産分与の対象にはなりません。

現金

現金も預貯金と同様、共有財産となります。

財産分与の対象となるのは、基準時に存在した金額です。

家などの不動産

結婚後に結婚生活を送るために取得した自宅などの不動産も共有財産となります。

ただし、頭金を一方の特有財産(結婚前の貯金や親族からの援助金など)から出した場合、その頭金に対応する割合部分は、頭金を出した人の固有の財産として財産分与の対象から除かれます(寄与割合の問題とする場合もあります。)。

財産分与の対象財産は不動産そのものではありますが、財産価値として把握される場合は分与時(別居時ではない)の時価が分与の対象額となります。

住宅ローンがある場合、自宅の分与対象額は、自宅の時価からローン残高を差し引いた金額となります。

自宅の時価からローン残高を差し引いた金額がマイナスになる場合(このような状態を「オーバーローン」といいます。)、自宅の分与対象額はゼロと扱われます。

保険金

解約すると解約返戻金が発生する生命保険、学資保険、損害保険などの保険も共有財産となります。

財産分与の対象となるのは、結婚中に払い込んだ保険料に対応する解約返戻金の金額となります。

なお、保険料を支払っていたのが両親であった場合など、夫婦が協力して保険料を支払っていたわけではない場合は、結婚後に加入した保険であっても財産分与の対象にはなりません。

株式等の有価証券

結婚生活で取得した株式等の有価証券も、財産価値がある限りはいずれの名義であるかを問わず共有財産となります。

不動産と同様、分与時の株価相当額が分与の対象額となります。

自動車

自動車も結婚生活の中で取得したものであれば共有財産となります。

不動産と同様、分与時の時価相当額が分与の対象額となりますが、ローンが残っている場合は、時価からローン残高を差し引いた金額を対象とします。

ただし、高級車でない場合は財産価値があまりない場合も多く、財産分与の対象とせずに主として使用していた方が引き取ることにするケースも多いです。

退職金

退職金は給料の後払い的な性質があるため、結婚期間に対応する部分については共有財産として財産分与の対象となります。

まだ退職金をもらっていない場合でも、将来退職金をもらう確実性が高い場合には財産分与の対象となるのが一般的です。

その場合、基準時に自己都合退職したと仮定した場合の退職金額を基礎として、結婚期間に対応する部分を財産分与の対象にするという方法が採られています。

借金

夫婦の財産を築くためにされた借金や、家計を維持するためにされた借金は、名義を問わず「夫婦の借金」として、マイナスの共有財産として扱われます。

例えば、自宅購入のために組んだ住宅ローンや、生活費を補うためのキャッシングなどです。

マイナスの財産は、それ自体は独立して財産分与の対象とはなりませんが、プラスの共有財産から差し引くなどの形で財産分与において考慮されることになります。

財産分与の対象とならないものは?

特有財産とは

特有財産とは、夫婦の一方が名実ともに単独で有する財産のことです。

夫婦の協力関係とは無関係に取得された財産は特有財産であり、それを取得した人の固有の財産として財産分与の対象にはなりません。

例えば、結婚前に取得した財産、相続した財産などがこれに当たります。

また、結婚生活において取得した財産であっても、仕事道具や服飾品など、一方の専用品といえるものは特有財産となります。

マイナスの財産についても、夫婦の一方のギャンブルや趣味のための借金など、夫婦の生活とは無関係に形成されたものは、マイナスの特有財産として財産分与で考慮されることはありません。

親から贈与を受けたものはどうなる?

親から贈与を受けたものは、通常は夫婦の協力関係とは無関係に取得したものといえるので、贈与を受けた人の特有財産として、財産分与の対象にはなりません。

ただし、贈与が夫婦の生活費の足しにするために行われた場合などは、贈与を受けた人の固有の財産ということはできず、夫婦の財産として財産分与の対象とされる場合もあります。

ケース別!財産分与の具体例

ここでは、よく問題となるケース別に、財産分与がどうなるのかを解説いたします。

専業主婦の場合の財産分与

専業主婦の場合、形式上、夫名義の財産しかないことが多いです。

このような場合、専業主婦に財産分与の請求権があるのかが問題となります。

結論から言えば、専業主婦であっても、基本的に離婚の財産分与を請求できます。

例えば、収入ゼロ、自分の名義の財産がゼロの専業主婦の方でも、夫側が財産分与の対象財産を保有している場合、その2分の1を請求できます。

専業主婦の財産分与について、くわしくは次のページをご確認ください。

家の財産分与の扱い

離婚時に持ち家がある場合、家をどうするかが問題となることが多いです。

財産分与で家を清算する方法としては、主に①夫が取得する、②妻が取得する、③売却するの3つがあります。

どのような方法をとるかによって、離婚後に住む場所、手元に残るお金などが変わってくるため、それぞれの方法をとった場合にどうなるかを知っておくことは非常に重要です。

家の財産分与の扱いについて、くわしくは次のページをご確認ください。

預貯金の財産分与の扱い

預貯金は、基本的には財産分与の対象となります。

すなわち、基本的には、別居時点での各口座の残高を合算した額が対象となります。

もっとも、例外的に、預貯金でも財産分与の対象とならない場合もあります。

例えば、次のようなケースでは、財産分与の対象とならない可能性があります。

- 親からもらったお金

- 別居後に取得したお金

- 結婚前の預貯金

ただし、結婚前の預貯金については、同居期間が長いと、財産分与の対象となる可能性があるため注意が必要です。

預貯金の財産分与の扱いについて、くわしくは次のページをご確認ください。

株式の財産分与の扱い

株式については、基本的には財産分与の対象となります。

具体的には別居時の株式が対象となり、その株式の現在の時価相当額を対象とします。

ただし、次のようなケースでは、財産分与の対象とならない可能性があります。

- 親からもらった株式

- 別居後に取得した株式

- 結婚前から保有している株式

株の財産分与の扱いについて、くわしくは次のページをご確認ください。

財産分与をしなくてもよいケースとその方法

財産分与をしなくても良いケースは次の3つです。

①夫婦の共有財産がないケース

夫婦が同居中に築いた財産がない場合や、プラスの財産よりもマイナスの財産(借金)が多い場合、そもそも分与する財産がありません。

したがって、財産分与の問題が発生しません。

問題となるのは、財産があるように見えるものの、そのすべてが「特有財産」のケースです。

特有財産とは、簡単に言うと、財産分与の対象とはならない財産のことです。

特有財産は、夫婦の一方のみに帰属する財産で、結婚前に取得していた財産や、結婚後であっても第三者から無償で取得した財産が対象となります。

例えば、結婚後、夫が親から土地を相続したとします。

離婚するとき、夫名義の土地になっていたとしても、この土地は、結婚生活とは関係なく取得したものです。

したがって、特有財産として、財産分与の対象とはなりません。

②財産分与の請求期限が過ぎているケース

財産分与には、請求できる期限があります。

現在、財産分与の請求期限は離婚後5年です。

※2026年3月31日以前に離婚している場合の請求期限は2年間です。

なお、多くのケースでは、通常、権利者は時効にかかる前に財産分与を求めます。この場合、財産分与が必要となります。

③権利者が財産分与を求めないケース

財産分与は必ず行わなければならないというわけではありません。

権利者(自分名義の財産が少ない側)が財産分与を求めなければ、財産分与は必要ありません。

財産分与の金額を自動計算機で簡単に算定!

当事務所では、財産分与の結果を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

財産分与の手続き

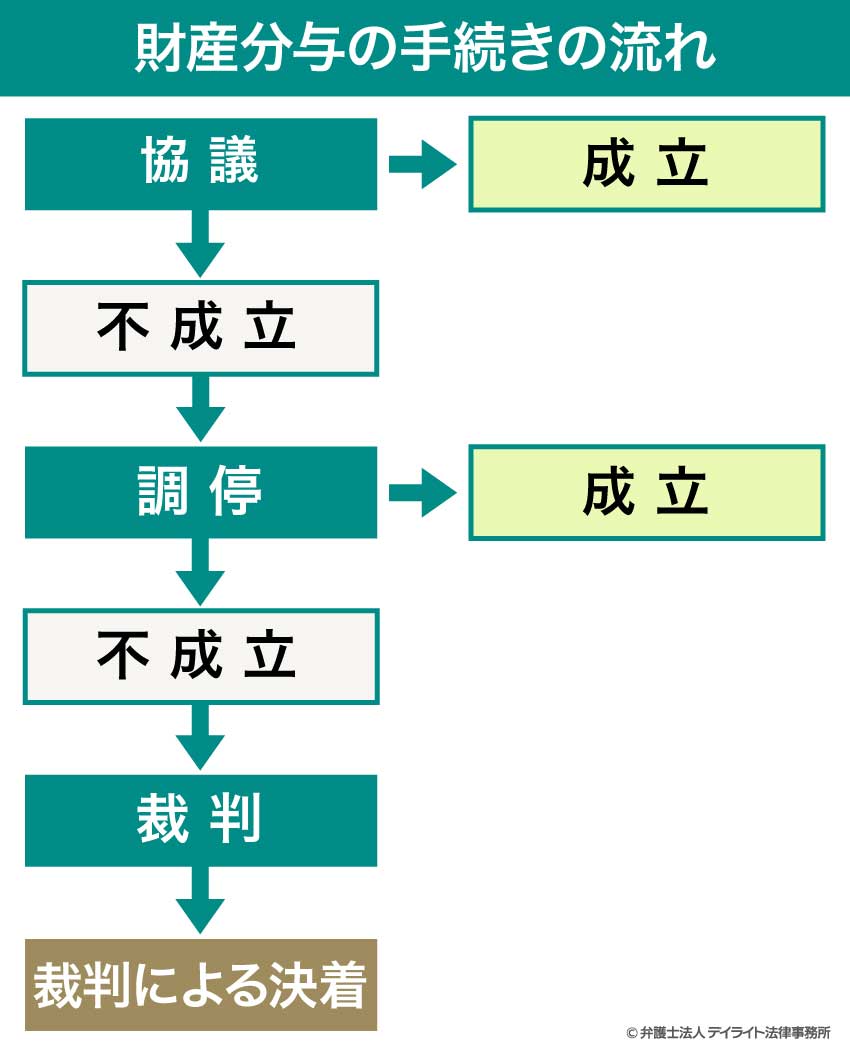

財産分与の取り決め方(手続き)には、

- 協議(当事者同士の話し合い)

- 調停(裁判所での話し合い)

- 裁判(裁判官に決めてもらう手続き)

があります。

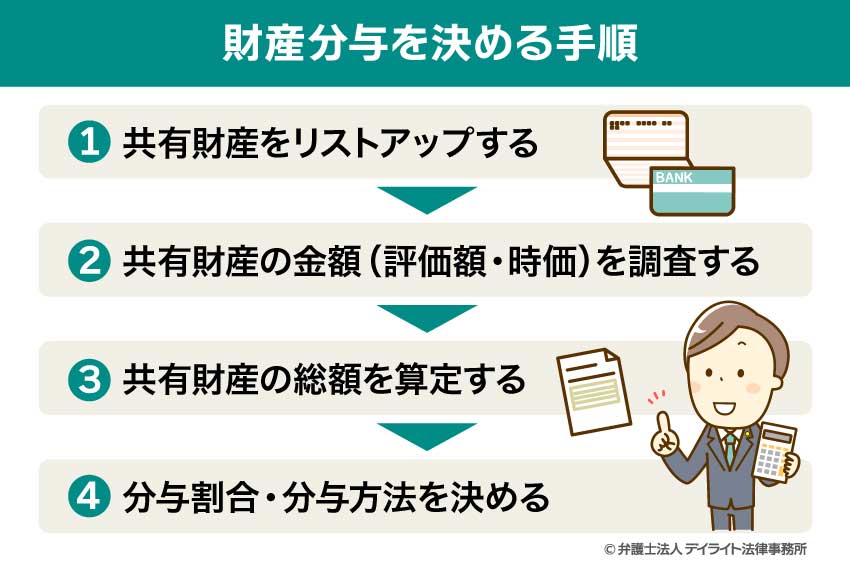

そして、上記のいずれの手段をとる場合であっても、財産分与の内容は、通常次のような手順を踏んで決めることになります。

財産分与を決める4つのステップ【共通手順】

以下では、まず①~④について簡単に解説した上で、各取り決め方(手続き)について解説していきます。

①共有財産をリストアップする

まずは財産分与の対象となる共有財産を把握する必要があるため、夫婦双方が自己名義の財産・自分が管理している財産を財産目録等に整理していきます。

特有財産については財産分与の対象にはなりませんが、特有財産も共有財産と一緒にリストアップしてから個別に対象から外していくという方法が採られるのが一般的です。

財産目録の参考書式はこちらのページをご覧ください。

②共有財産の金額(評価額・時価)を調査する

リストアップした各財産について、残高証明書を取り寄せたり、不動産の査定をとったり、保険会社に解約返戻金の金額を問い合わせたりして評価額を調査します。

③共有財産の総額を算定する

それぞれの共有財産の金額の調査が済んだら、プラスの財産の総額からマイナスの財産の総額を差し引くことで、共有財産の総額を算定することができます。

これが財産分与の対象となる金額となります。

④分割割合・分与方法を決める

分割割合は、先に解説したとおり基本的には2分の1となりますが、変更の要否や割合についての取り決めが必要になる場合もあります。

分与方法については、対象財産の内容に応じて取り決めていく必要があります。

例えば、預貯金だけであれば金銭の受け渡しのみで済みますが、不動産等は物理的に半分にすることができないので、売却して売却代金を半分に分けるか、夫婦の一方が取得して他方に代償金を渡すという方法で分けることになります。

具体例

共有財産

・夫名義:預貯金800万円、不動産(自宅)1000万円

・妻名義:預貯金200万円

財産分与の対象となる金額:800万円 + 1000万円 + 200万円 = 2000万円

分与割合:2分の1

それぞれの取り分が1000万円となるように調整する

分与方法:夫が自宅を取得するように分ける場合

・夫の取得する財産:不動産(自宅)1000万円

・妻の取得する財産:預貯金1000万円

したがって、この場合、夫が自己名義の預貯金800万円を渡すという方法で財産分与がされることになります。

まずは協議による財産分与で解決しよう

共有財産のリストアップや評価額の調査を当事者双方が協力して行い、対象となる財産とその評価額、分与割合・分与方法全てについて話し合いで決めることができれば、スピード解決することができます。

裁判所を利用せず、当事者同士のやり取りのみで終わるため、時間・費用・労力面での負担が少なく済みます。

また、話し合いなので、双方が納得するのであれば裁判所の考え方とは異なる解決をすることも可能です。

そのため、できる限り協議による解決をすることが望ましいといえます。

もっとも、当事者本人同士の話し合いでは、冷静かつ対等に話し合いができないケースも多いです。

また、実際上は、相手が財産を開示しなかったり、対象となる財産・各財産(特に不動産)の評価額・分与割合・分与方法等の全部又は一部について対立が生じ、膠着状態に陥ることも少なくありません。

そうなると協議での解決は困難です。

ただし、そのような場合でも、弁護士に代理人として交渉してもらうことにより、話が進みスピード解決できる場合もあります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・柔軟な解決の可能性がある ・スピード解決の可能性 ・負担が少ない |

・相手が応じないと解決できない ・冷静な話し合いが難しい |

※柔軟な解決とは、法律どおりではないけれども双方に利がある解決のことです。

財産分与の協議書

協議で財産分与の取り決めをした場合は、取り決め内容についてきちんと協議書を作成しておく必要があります。

口頭での約束や、不適切な書面での取り決めは証拠にならず、合意の存在自体も否定されてしまう恐れがあるので避けましょう。

特に財産分与は、離婚成立時から5年が経過すると請求できなくなるため、合意の存在が否定されると改めて請求できない場合があるので注意が必要です。

協議書は、不動産を分与する場合の名義変更や、税金との関係でも重要なものとなりますので、専門の弁護士に相談して法的に有効なものを作成してもらうことをおすすめします。

離婚問題に強い弁護士であれば、将来のトラブル防止にも役立つ協議書の作成についてアドバイスしてくれるでしょう。

調停による財産分与

財産分与の調停とは、財産の分け方について、家庭裁判所で話し合いをする手続です。

調停委員※が間に入ることとなります。

※調停委員とは?

調停委員は合計3名(裁判官1名のほか、男性1名、女性1名)です。

ただし、裁判官は調停成立時など重要な場面のみ登場します。

調停員は話し合いの仲介をしてもらいながら、当事者が譲り合い、合意を成立させることを目指していきます。

財産分与は、離婚がまだ成立していない場合、離婚やその他の条件(親権、養育費、慰謝料、年金分割)と一緒に話し合うこととなります。

したがって、離婚前の場合、厳密には「財産分与の調停」ではなく「離婚調停」と呼びます。

すでに離婚が成立している場合は、「財産分与の調停」のみ申し立てることも可能です。

なお、筆者の経験上、ほとんどのケースでは、離婚とともに財産分与を話し合うので、離婚後に財産分与の調停を申し立てるのは稀です。

調停は裁判所で行う手続きであり、解決までに時間がかかる等のデメリットがあります。

したがって、いきなり申し立てるのではなく、協議により解決できなかった場合の次善の策として利用することをおすすめします。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・相手と直接顔を合わせる必要がない ・柔軟な解決の可能性がある |

・時間がかかる(裁判所のペースで進む) ・負担が大きい(裁判所に出頭する必要) ・相手が応じないと成立しない |

裁判による財産分与

離婚調停で話し合っても取り決めができなかった場合、調停は「不成立」となって終了します。

この場合、離婚訴訟を提起し、財産分与等の条件について、裁判所に判断してもらうことになります。

離婚訴訟は、話し合いではなく、最終的に裁判所がどちらの言い分が正しいかを決定します。

すでに離婚が成立している場合

この場合、上で解説したとおり、離婚調停ではなく、財産分与の調停のみを申し立てます。

財産分与の調停で話し合いがまとまらなかった場合は、その後「審判」という手続に自動的に移行し、裁判官の判断をもらうことになります。

審判とは、裁判官が当事者双方の言い分や提出資料を検討して一定の結論を出す手続きです。

離婚訴訟を改めて提起する必要はありません。

手続きについて整理すると次のようになります。

| 時期 | 状況 | 手続き | |

|---|---|---|---|

| 離婚前 | 離婚を求めるとともに財産分与の取り決めをする | 離婚調停 | 離婚調停が不成立の場合、いずれかの当事者が改めて離婚訴訟を提起する必要あり |

| 離婚訴訟(離婚裁判) | |||

| 離婚後 | 財産分与の取り決めをする | 財産分与の調停 | 財産分与の調停が不成立の場合、自動的に審判に移行する |

| 財産分与の審判 | |||

離婚訴訟や財産分与の審判は、裁判官が法律に基づいて判断を下す手続きであるため、柔軟な解決が難しくなります。

特に財産分与の割合については、裁判所は基本的に2分の1としていますので、分与割合2分の1では納得できないという場合、裁判での解決は避けた方がよいと考えられます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・相手が応じなくても決着がつく | ・柔軟性がない ・時間がかかる(裁判所のペースで進む) ・負担が大きい(特に弁護士に依頼する必要性が高く費用面での負担が大きい) |

財産分与に時効はある?

財産分与は、離婚成立時から5年が経過すると請求できなくなってしまいます。

※2026年3月31日以前に離婚している場合の請求期限は2年間です。

正式に離婚が成立する前であれば、別居していても、請求期限のカウントダウンは始まりません。

そのため、できる限り離婚前に取り決めをしておくことが重要です。

もっとも、やむを得ず財産分与を取り決めることなく離婚を先行させることもあります。

その場合は、期限があることに十分に注意して、できる限り速やかに請求をする必要があります。

財産分与の期限の法改正について

2024年5月の民法改正により、財産分与の請求期限が5年となりました(改正後民法768条2項)。

この改正法は、2026年5月までに施行されます。

現時点で施行日は未確定ですが、施行後は大幅に期限が伸張されます。

財産分与に税金はかかる?

金銭等の場合

財産分与として金銭等が渡される場合は、原則としては、渡す側にも、もらう側にも税金はかかりません。

ただし、もらう金額があまりにも多いような場合や、税金を免れるために偽装離婚して財産分与したような場合は、贈与税が課されることがあります。

不動産の場合

財産分与として不動産を渡す場合は、渡す側にも、もらう側にも税金がかかる可能性があります。

渡す側は、財産分与として不動産を渡した場合、時価で譲渡したものとみなされるため、譲渡益があれば譲渡所得税が課されることになります。

もらう側には、登録免許税と固定資産税が課されます。

また、扶養的財産分与及び慰謝料的財産分与として不動産をもらった場合は、不動産取得税が課税されるリスクがあります。

財産分与のトラブルを避け有利に進めるための3つのポイント

財産分与のトラブルを避けて、適切な財産分与を実現するための3つのポイントをご紹介します。

①対象財産を漏れなく調査する

まず、財産分与の対象となる財産を漏れなく調査することが重要です。

具体的には相手に対して、別居日に存在するすべての財産を開示してもらいます。

開示の方法として、できれば財産目録としてまとめて提出してもらうと整理しやすいです。

また、相手の主張が真実かどうかを確認するために、裏付けとなる資料(証拠)も開示してもらいます。

例えば、預貯金であれば別居日時点の口座の取引履歴、保険であれば保険会社の証明書、などです。

財産目録の書式は、下記のページから閲覧・ダウンロードができます。

財産の種類ごとの必要資料もまとめていますので、ぜひ参考になさってください。

②対象財産を適切に評価する

すべての財産が開示されたら、次に重要となるのは、その評価です。

特に、不動産、非上場会社の株式、自動車が対象財産に含まれている場合、その時価査定がポイントとなります。

例えば、自宅の評価を1000万円の場合と、2000万円の場合とでは、財産分与の結果が大きく異なります。

③財産分与に精通した弁護士に相談する

財産分与が問題となるケースは、財産分与に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

上で解説したとおり、財産分与は対象財産の調査と適切な評価が重要です。

これらを適切に行うためには、財産分与についての専門知識やノウハウが必要となります。

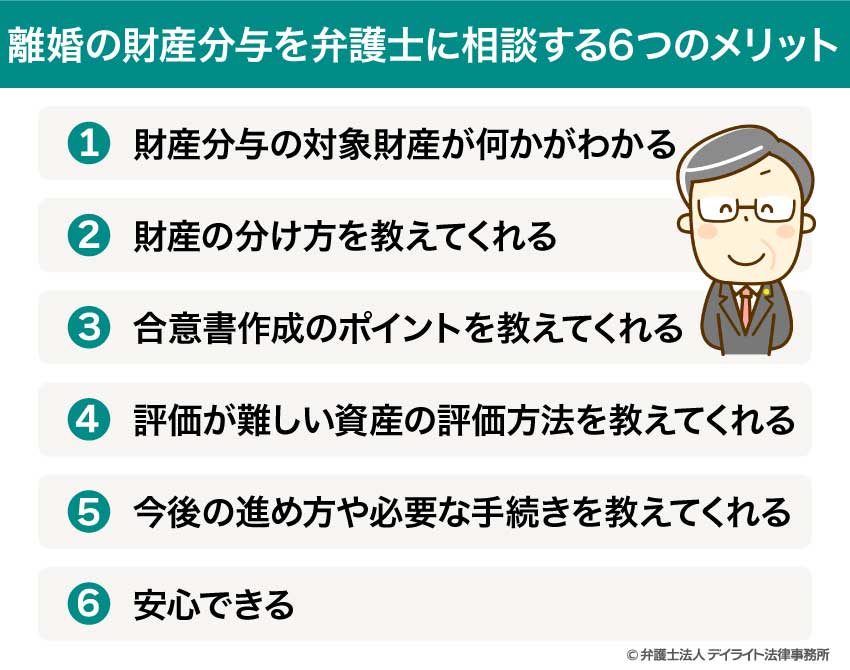

離婚の財産分与を弁護士に相談する6つのメリット

財産分与を弁護士に相談するメリットをご紹介いたします。

①財産分与の対象財産が何かがわかる

財産分与では、すべての財産が対象となるわけではありません。

財産分与に強い弁護士に相談すれば、分与の対象に含まれるものと除外されるものを整理して説明してもらえます。

②財産の分け方を教えてくれる

夫婦それぞれの財産が把握できたら、それをどのように分配するかが次の課題となります。

経験豊富な弁護士なら、公平かつ現実的な分け方について提案してくれます。

③合意書作成のポイントを教えてくれる

財産分与を含め、離婚条件が固まった場合には、将来の紛争を避けるため合意書を作成する必要があります。

合意書は素人の方が作成するのは難しく、離婚専門の弁護士の助言を得たほうがいいです。

④評価が難しい資産の評価方法を教えてくれる

対象財産に不動産や非上場会社の株式などが含まれている場合、これらの時価を算定しなければなりません。

財産分与に強い弁護士は、これらの評価に精通しているのでワンストップで対応できます。

⑤今後の進め方や必要な手続きを教えてくれる

財産分与には、資産の名義変更などの具体的な手続きが伴います。

また、相手方と意見が対立している場合には、裁判手続きの検討も必要です。

財産分与に強い弁護士であれば、これらにも適切に対応してくれます。

⑥安心できる

離婚に直面されている方は、今後について不安に感じていらっしゃるかと思います。

離婚専門の弁護士は、相談者のおかれた状況を分析し、今後の見通しや現在検討しておくべきことについて、わかりやすく解説してくれるでしょう。

財産分与の弁護士費用

弁護士費用は、法律事務所によって異なります。

また、弁護士への依頼内容によっても異なります。

さらに、財産分与を依頼した場合の弁護士報酬は、経済的な利益(財産分与で得られた金額又は減額した金額)に応じて算定されるのが通常ですので、得られた結果によって大幅に異なることになります。

そのため、具体的な金額は法律相談の際に確認し、見積もりをもらうようにされてください。

ここでは参考までに、旧弁護士報酬基準を参考にした目安をご紹介します。

現在、弁護士費用は自由化されており、各事務所が独自に定めていますが、以前は弁護士費用に関して、弁護士会としての基準がありました(旧弁護士報酬基準)。

弁護士費用が自由化された現在においても、この旧弁護士報酬基準を踏襲している事務所も多いと思われます。

| 依頼する内容 | 着手金 | 報酬金 |

|---|---|---|

| 交渉又は調停 | 20万円から50万円 ※交渉を依頼した後に調停を依頼する場合は2分の1の金額 |

20万円から50万円 |

| 裁判 | 30万円から60万円 | 30万円から60万円 |

| 財産分与、慰謝料等を請求する場合の加算金額 | ・経済的な利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の8% ・300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5% + 9万円 ・3000万円を超え 3億円以下の場合 経済的利益の3% + 69万円 ・3億円を超える場合 経済的利益の2% + 369万円 |

・経済的な利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の16% ・300万円を超え3000万円以下の場合 10% + 18万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 6% + 138万円 ・3億円を超える場合 4% + 738万円 |

引用元:旧弁護士報酬基準

離婚の財産分与についてのQ&A

![]()

財産の分与とはどういう意味ですか?

夫婦については、同居している間に築いた財産は、共有(夫婦のもの)と考えられています。

そのため、離婚するときはこれを2分の1ずつとなるように精算しなければならず、財産分与が必要となるのです。

![]()

離婚するときに財産は折半ですか?

ただし、夫婦のいずれかが会社経営者など、特殊な場合はこのルールが修正されることがあります。

![]()

財産分与で旦那の貯金はもらえる?

![]()

離婚したらどちらが家を出ていくの?

同居が禁止されているというわけではありません。

筆者の経験したケースの中には、経済的・家庭の事情等から、離婚してもしばらく同居するという事例もあります。

しかし、基本的には別居すると考えたほうが良いでしょう。

まとめ

以上、財産分与について全般的に解説しましたが、いかがだったでしょうか。

財産分与を適切に行うためには、専門知識と具体的な事案に即した判断が不可欠となります。

そのため、財産分与に強い弁護士のサポートを受けながら、慎重に進めていかれることをおすすめいたします。

当事務所では、離婚問題を専門に扱うチームがあり、財産分与の問題について強力にサポートしています。

LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており全国対応が可能です。

財産分与の問題については、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。

この記事が、財産分与の問題にお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?