養育費の公正証書とは?作り方、必要書類を解説【テンプレート付】

養育費の公正証書とは、離婚の際の養育費に関する取り決めを公正証書にしたものです。

養育費の取り決めを公正証書にする場合は、さらに、強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)を入れておくことが多いです。

強制執行認諾文言付き公正証書にしておくと、後に養育費が支払われなくなり、差押えなどの強制執行が必要となったとき、訴訟などの手続を行わなくとも直ちに強制執行の手続をすることができます。

養育費は子どもの生活を支えるとても大切なものです。

しかし、養育費は長い期間にわたって必要となるので、その間に支払が滞るようになることも、残念ながら珍しいことではありません。

大切な養育費をなるべく確保するためにも、養育費に関しては、強制執行認諾文言付き公正証書を作成することが望ましいです。

養育費の公正証書とは

養育費の公正証書とは、子どもの「養育費」について父母が取り決めた内容を「公正証書」にしたものです。

まずは、「養育費」と「公正証書」について簡単にご説明します。

養育費とは

養育費は、子どもが経済的・社会的に独立できるようになるまでに要する生活費、医療費、教育費などのお金です。

離婚する夫婦の間に経済的・社会的に自立できない未成熟の子どもがいる場合、その子の養育費は、子どもを直接養育しない親(非監護親)も負担する義務があります(民法766条1項)。

参考:民法|e-Gov法令検索

養育費について、詳しくは以下のサイトをご覧ください。

公正証書とは

公正証書とは、法律の専門家である公証人が、公証役場という所で、本人たちの合意内容を確認して作成する文書です。

公証人の多くは、元裁判官や元検察官であり、法律の専門家です。

公証役場は、各都道府県に1以上設置されています。

公正証書を作りたい場合は、最寄りの公証役場に連絡して日程を合わせます。

そして、合意する当事者の双方(養育費の場合なら子どもの父母)が公証役場に出向いて、公証人と面談し、合意内容を公証人に文書にしてもらいます。

公証役場の場所、連絡先などは、日本公証人連合会のサイトをご覧ください。

参考:日本公証人連合会

なお、弁護士にご依頼されている場合、公証役場との日程調整や公正証書の案分作成などは通常その弁護士がやってくれます。

公正証書は作ったほうがいい?

養育費に関しては、合意内容を公正証書にすることに大きなメリットがあります。

養育費は、長い期間(場合によっては20年以上)にわたって支払が続くものです。

その間には色々な変化があり、養育費の支払が途中で途絶えることも、残念ながら珍しくありません。

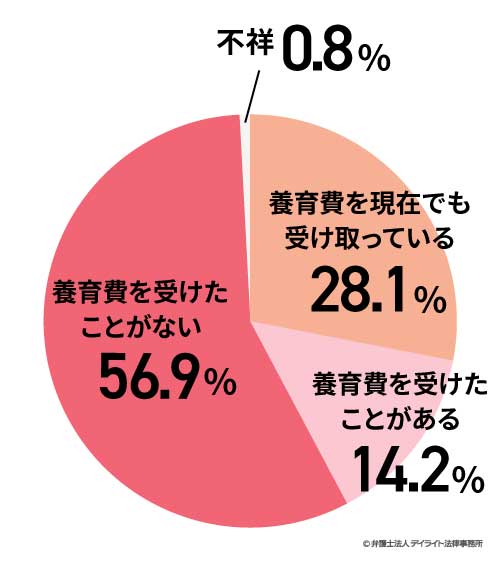

統計資料によれば、養育費を現在でも受け取っている人は、母子世帯のうちの28.1%(推計値)にすぎません。

でも、強制執行認諾文言付き公正証書があると、次にご説明するように、養育費の支払が続く可能性が高まりますし、万一不払になった場合にも、すぐに強制執行を行うことができます。

公正証書は公証役場でも保管してもらえますので、書面を無くしてしまったなどという場合に、合意をなかったことにされる心配もありません。

公正証書がない場合のデメリット

- 強制執行認諾文言付き公正証書がない場合、調停、審判、訴訟などの手続をしなければ、給料や預金の差押えといった強制執行ができない。

- 当事者だけで作成した合意書では、書き方が不適当な場合がある。

- 公正証書にした方が、心理的な強制力がある。

強制執行の前に調停等が必要になる

養育費が支払われなくなった場合、まずは、当事者間で直接催促や交渉をしたり、弁護士に交渉を依頼するなどして、自発的に支払うよう働きかけることが多いです。

それでも支払がなされない場合、最終的には、相手方の財産(預貯金、給料など)を直接差し押さえる強制執行という手続をとる必要があります。

このとき、強制執行認諾文言付き公正証書がないと、強制執行をする前に調停・審判・裁判などの手続を経なければなりません(ただし、以前に調停調書、審判書、判決書などを入手していれば、それを使って強制執行ができます。)。

しかし、強制執行認諾文言付き公正証書を作成していれば、調停・審判・裁判などを起こすことなく、直ちに強制執行をすることができます。

調停等を行うと、弁護士に依頼するのでなければ、平日の日中に裁判所に何回も出向かなければならなくなります。

調停の場合、一回一回にかかる時間も数時間と長くなります。

裁判官や調停委員に自分の主張をわかってもらうための書面づくりや話し合いにも負担がかかります。

このように、裁判手続をしなければならないとなると、多大な時間と労力が必要になりますので、それを省くことができる強制執行認諾文言付き公正証書のメリットは大きいです。

公正証書にした方が心理的なプレッシャーが強い

公正証書を作るメリットには、心理的な効果、というものもあります。

公正証書は、公証役場に赴いて公証人の前で作成するので、当事者も自然と重みを感じます。

実際上も、強制執行認諾文言付き公正証書には、不払の場合に直ちに強制執行をできる効力がありますので、義務者側には大きなプレッシャーとなります。

そのため、強制執行認諾文言付き公正証書を作っていると、作っていない場合に比べて養育費を支払ってくれる可能性が高まると考えられます。

公正証書にすれば適切な法的文書になる

養育費は長い間続けて支払われるものですし、それぞれの事情によって、毎月払いか一括払いか、進学時などの臨時費用はどうするか、子どもが複数いるなら子ども一人一人に対する養育費の金額はいくらとするか、支払を終える時期はいつにするか、など様々な事情に対応しなければなりません。

このような合意を、法律知識のない一般の方が、専門家の支援なしに書面にまとめようとすると、誤って不適切な書き方になってしまう場合があります。

場合によっては、

- あいまいな書き方になって、後日「その部分の意味は、そういうことではない」と争われた

- 合意内容の書き方を間違えたせいで、思っていたような法的効力が認められなかった

- 放棄したつもりのない権利を放棄していると読み取られた

ということが起こる可能性もあります。

公正証書にしておけば、法律の専門家である公証人が、当事者に合意内容を確認しながら文書にしてくれますので、そのような心配はほぼなくなります。

ただ、公証人は、内容が適切かどうかについてまではアドバイスしてくれません。

たとえば、養育費が高すぎる、低すぎる、といったような、中身に踏み込んだ助言はしてくれないのです。

中身についてのアドバイスも得るためには、公正証書を作る前に、離婚問題に精通した弁護士に相談することが必要です。

養育費について公正証書を作るメリット、公正証書を作る際の注意点などについては、以下のサイトもご参照ください。

ご自身で合意を書面(離婚協議書)にまとめたい方は、「・公正証書の案文を作る~養育費公正証書のテンプレート」、「・養育費に関する条項の書き方」の項や以下のサイトでも詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

養育費の強制執行とは

養育費が支払われない場合、最終的には差押えなどによる強制執行をすることになります。

強制執行では、預金、不動産などの財産を差し押さえ、強制的に養育費の支払に充てさせることができます。

養育費に関しては、給与の差押えもよく行われます。

通常、給与は4分の1までしか差し押さえられないのですが、養育費の場合には、2分の1まで差し押さえることができます。

さらに、未払分のみにとどまらず、これから月々支払う予定の将来の養育費も、今後の毎月の給料から差し押さえることが可能です。

ただ、強制執行には、見過ごせないデメリットもあります。

一つは、感情的な対立を生みやすいことです。

裁判所からの通知を受けて差押え、という強制的な手続が行われると、相手方も腹が立ち、感情的になってしまうことが多々あります。

そうすると、その後も養育費の支払が積極的になされなかったり、ご自身と相手方の仲もさらに険悪になってしまう可能性があります。

子どもを養育していると、突発的な医療費や進学費用などがかかることがありますが、感情的にこじれてしまっていると、そうしたときに柔軟な協力を拒まれる可能性が高まるでしょう。

もう一つは、特に給料を差し押さえた場合、相手方の職場での立場が悪くなってしまう可能性があることです。

給料を差し押さえると、給料の支払者である職場にも裁判所から通知が行くので、差押えのことが職場にばれてしまいます。

差押えを受けるというのは決して良いことではありませんので、このことが職場に知れた場合、相手方の職場での立場が危うくなることも往々にしてあります。

そうすると、最悪の場合、リストラの対象となったり、居心地が悪くなった相手方が退職してしまったりして、相手方の収入が途絶えてしまうこともあります。

このようなことになってしまうと、先々の養育費の支払もおぼつかなくなってしまいます。

他にも、強制執行をするには裁判所で手続をしなければならず、関係書類をそろえたり裁判所へ出向いたりする労力がかかるというデメリットもあります。

このように、強制執行をすることには影響の大きいデメリットもありますので、養育費について差押えをしようと考えている方は、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士に依頼すれば、弁護士が代わりに相手方と交渉してもくれます。

養育費の問題のプロである弁護士が交渉した方が、話合いがスムーズに進むことも珍しくありません。

強制執行をする前に、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

養育費が支払われない場合の対応については、以下のサイトもご参照ください。

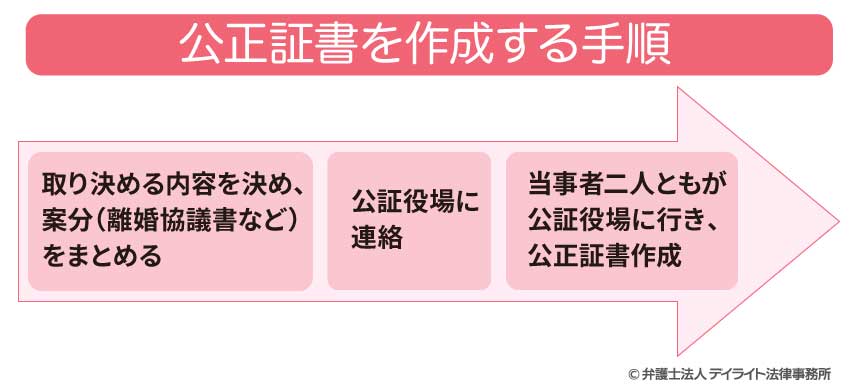

公正証書の作り方

公正証書を作成する手順は、以下のようになります。

それぞれのステップについて、詳しく解説していきます。

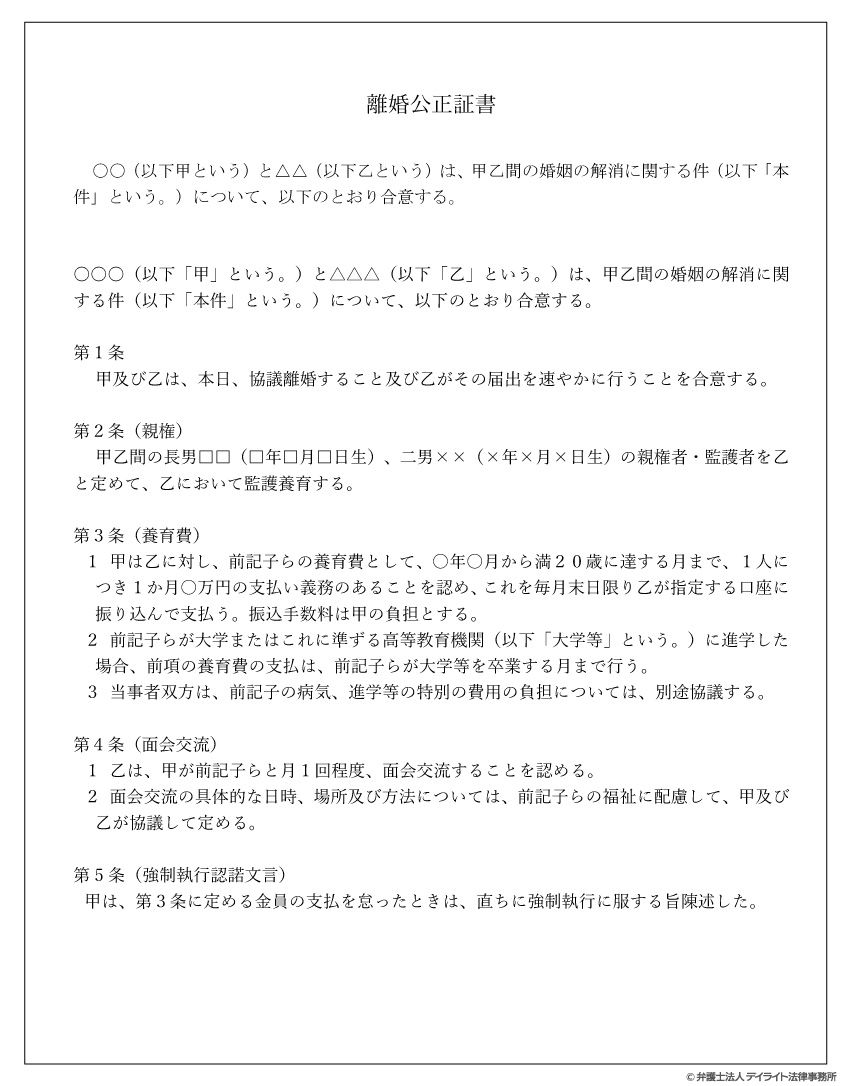

公正証書の案文を作る~養育費公正証書のテンプレート

公正証書を作るには、まず、当事者同士で合意した内容を、自分たちで公正証書の案文(「離婚協議書」「離婚公正証書」などといいます。)にまとめます。

公証人は、これを基にして、公正証書を作ります。

では、どのように離婚協議書などを作ればよいのでしょうか。

離婚協議書などを自分で作るときは、まず、離婚協議書などのサンプルを調べます。

そして、

- どういう点について話し合いが必要か

- どう書けばよいか

- どういう内容にするのがよいか

といった点について、確認します。

養育費などに関して取り決めた離婚公正証書のテンプレートの例を以下にご紹介します。

*上記のテンプレートでは、親権・養育費・面会交流以外の事項(慰謝料、財産分与等)については記載しておりませんので、ご注意ください。

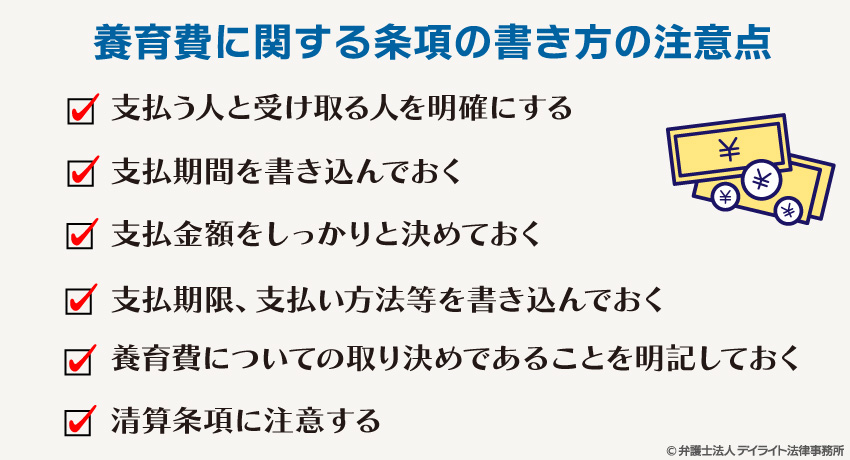

養育費に関する条項の書き方

養育費に関する条項を書くときの注意点について解説します。

支払う人と受け取る人を明確に

養育費に限らず、合意を文書にするときには、義務を負う人(お金であれば支払う人)はどちらか、権利を得る人(お金であれば受け取る人)はだれか、ということを明確に書き込みましょう。

支払期間

養育費はいつからいつまで支払うのか、という支払期間を決め、書き込んでおきましょう。

支払の終了時期は、子どもが満20歳になった月とすることが多いです。

子どもが大学などに進学した場合には卒業まで支払期間を延長する、という場合であれば、上記のテンプレートのように、「子が大学またはこれに準ずる高等教育機関(以下「大学等」という。)に進学した場合、前項の養育費の支払は、前記子が大学等を卒業する月まで行う。」などといった条項を設けることもあります。

養育費の支払期間について、詳しくは以下のサイトをご参照ください。

支払金額

養育費の額を決める際には、裁判所が公表している標準算定方式・算定表(以下では単に「算定表」といいます。)を用いて決めることが多いです。

しかし、算定表には盛り込まれていない増額・減額事由もあるので、注意が必要です。

養育費額については、以下のサイトで詳しく解説していますので、ご参照ください。

当事務所では、オンライン上で簡単に養育費の目安を確認できる養育費計算シミュレータ―も提供しております。

こちらもぜひご活用下さい。

支払期限、支払い方法等

支払日は何日とするか、現金払いか振り込み払いか、どの口座に振り込むのか、振込手数料はどちらが負担するか、といったことについても、条項に書き込む必要があります。

実務上は振り込み払いが多く、毎月のことなので自動送金の設定をされるとよいでしょう。

養育費についての取り決めであることを明記しておく

養育費については、強制執行の場面で、他の債権より有利な取り扱いがなされています。

例えば、月々の給料を差し押さえる場合、通常であれば、支払うべき時期が来ている債権(未払分)の額までしか差押えができないのですが、養育費については、将来支払うべき養育費についても、先々の給与をあらかじめ差し押さえてしまうことができるのです。

すなわち、一度強制執行をすれば、その後は毎月(給与支払日)に会社から直接権利者(通常母親)に対し、お金が支払われるのです。

差し押さえられる金額についても、一般の債権であれば給料の4分の1までなのに対し、養育費については2分の1まで認められています。

このようなメリットを活かすため、養育費について取り決める際は、それが「養育費」の取り決めであることを明確にする必要があります。

離婚協議書などを作る場合、「養育費として」との文言を決して書き落とさないようにしましょう。

清算条項に注意!

離婚協議書のサンプルの中には、「この合意で当事者間の債権債務を清算し、これ以上お互いに何も請求しない」といった内容の清算条項(「甲及び乙は、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしないことを約する。」などといったもの)が入っているものがあります。(当事務所の離婚協議書自動作成ツールを使用した場合にも盛り込まれることがあります。)

この清算条項にはご注意ください。

清算条項を設けてしまうと、消えてしまうとは思っていなかった権利が消えてしまうことがあります。

たとえば、

- 夫婦間でお金の貸し借りがある

- 今回の離婚協議書では養育費について取り決め、後で慰謝料や財産分与を請求する

などという事情があったとします。

このような場合に、離婚協議書で上記のような清算条項を記載してしまうと、非常に困ったことになります。

夫婦間の借金、慰謝料や財産分与を含めた債権・債務が、この離婚協議書で清算されたものと解釈され、請求できなくなってしまうのです。

このようなことのないようにするためには、

- 貸金のあるケースでは、債権債務がなくなるのは財産分与、慰謝料、養育費に関してのみと限定をつける内容

- 養育費以外は後日話し合うという場合には養育費に関してのみと限定する

- そもそも清算条項を設けないようにする

などの方法があります。

しかし、どのような方法を用いるのがよいかはケースバイケースで、専門家でないと判断が難しいです。

悩まれるようであれば、一度、弁護士に相談することをおすすめします。

テンプレートを使用する際の注意点

個別ケースの特殊性には、個々に対応が必要

テンプレートは、あくまで典型的な事例を前提としたものです。

実際の場面では、各ケースによって様々な特殊事情があり、テンプレートをそのまま用いるのは適切でない場合もあります。

自分の場合に合った離婚協議書を作成するためには、いくつかのテンプレートやサンプルを組み合わせたり、必要ない部分を削るなどの作業をする必要があります。

自分で離婚協議書を作成したら、一度、離婚問題の専門家である弁護士に見てもらうと安心です。

簡単、離婚協議書の自動作成機!

当サイトでは、離婚協議書のサンプルを手早く確認したい方のために、オンラインで、かつ、無料で離婚協議書のサンプルを自動作成できるサービスを提供しております。

色々なパターンを試してみることもできますので、手軽に複数のサンプルを入手することができます。

ぜひ一度ご利用ください。

当サイトでは、他にも無料でダウンロードできる離婚協議書などのサンプルを用意しています。

ぜひご活用ください。

公正証書はどこで作成するの?

公正証書は、公証役場で作成します。

公正証書を作りたい場合は、最寄りの公証役場に連絡しましょう。

公証役場の場所、連絡先などは、日本公証人連合会のサイトをご覧ください。

養育費公正証書の必要書類

養育費公正証書を作る時に、公証役場に持っていく必要のある書類についてご説明します。

公証役場に持っていく必要のある書類

先にご説明したとおり、当事者同士での取り決めを「離婚協議書」などの形にした案文が必要です。

サンプルなどを参照したり、弁護士に相談するなどして、案文を作っておきましょう。

以下のいずれかが必要です。

- 運転免許証と認印

- マイナンバーカードと認印

- 住民基本台帳カード(写真付き)と認印

- パスポート、身体障害者手帳又は在留カードと認印

- 印鑑証明書と実印

公正証書作成後に離婚する場合は、現在の家族全員が記載された戸籍謄本を、既に離婚が成立している場合は当事者双方の離婚後の戸籍謄本を持参します。

財産分与として不動産の所有権を相手方に移転する場合は、④及び⑤が必要です。

年金分割も行う場合

年金分割も行う場合には、年金分割合意書が必要です。

年金番号がわかる年金手帳等が必要です。

弁護士などを代理人にする場合

この場合、弁護士から必要書類については連絡がありますので、特に気にする必要はないでしょう。

弁護士の方へ

弁護士の方は、下記の書類を準備するようにしてください。

本人の実印が押された委任状が必要です。

弁護士などの代理人に公正証書の作成を委任する場合には、作成後3か月以内の印鑑登録証明書が必要です

代理人の身分証明書等が必要です。

なお、公証人と顔なじみの場合(離婚専門の弁護士はこのような場合があります。)、公正証書を作成するだけであれば、運転免許証等は不要ですが、年金分割(私文書の認証)については、運転免許証等が必要です。

公正証書を作成する際に必要な書類の詳細、委任状・年金分割合意書などのサンプルは、以下のサイトにも掲載されています。

どうぞご活用下さい。

公正証書の作成に掛かる費用

公証人に公正証書を作成してもらうには費用がかかります。

費用は、「公正証書で支払について定める金額」によって変わります。

具体的には、以下の表のようになっています。

| 金銭の総額 | 手数料 |

|---|---|

| 50万円以下のもの | 3000円 |

| 50万円を超え100万円以下のもの | 5000円 |

| 100万円を超え200万円以下のもの | 7000円 |

| 200万円を超え500万円以下のもの | 1万3000円 |

| 500万円を超え1000万円以下のもの | 2万0000円 |

| 1000万円を超え3000万円以下のもの | 2万6000円 |

| 3000万円を超え5000万円以下のもの | 3万3000円 |

| 5000万円を超え1億円以下のもの | 4万9000円 |

| 1億円を超え3億円以下のもの | 4万9000円に超過額5000万円までごとに15000円を加算 |

| 3億円を超え10億円以下のもの | 10万9000円に超過額5000万円までごとに13000円を加算 |

| 10億円を超えるもの | 29万1000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算 |

| 算定不能のもの | 13000円 |

離婚に関する公正証書では、慰謝料、財産分与、養育費等のそれぞれについて金額を算定し、その合計額(総額)を基に手数料を定めます。

ただし、養育費の支払いは、支払期間が長期にわたる場合でも、5年分の金額のみが目的価額になります。

例えば20年払うとしても、手数料は5年分の金額で決まるということです。

例えば、

- 慰謝料:300万円

- 財産分与:500万円

- 養育費:子(10歳)が20歳まで月額5万円

の場合、金額の総額は

計算式

300万円 + 500万円 + 300万円※ = 1100万円

※養育費の合計額 5万円 × 12か月 × 5年 = 300万円

となり、手数料は2万6000円となります。

その他、証書の枚数による若干の加算、送達費用(手渡しする交付送達なら合計1900円。郵送する特別送達の場合はこれに謄本料と送料が加算)などがあります。

公正証書を作成する際の手数料について、詳しくはこちらをご覧ください。

必要な弁護士費用

公正証書を作る際には、弁護士に依頼して代理人になってもらうこともできます。

その場合は、弁護士に支払う費用も必要となります。

費用は、弁護士にどこまでの内容を依頼するか(公正証書の案文の作成か、公証役場にも出向いてもらうかなど)によって変わってきます。

弁護士費用は現在自由化されており、法律事務所によって金額は異なります。

そのため、正確にはご相談時に金額を確認されることをおすすめいたします。

明朗会計の法律事務所であれば、ご相談時ご要望があれば「見積書」を作成してお渡ししてくれるでしょう。

なお、当事務所の場合、公正証書サポートの弁護士費用は13万円から23万円(税別)となります。

上記のように事案の複雑性や経済的な利益によって金額に幅があるのが通常と思われます。

なお、案分の作成だけでなく、公正証書作成に向けての打ち合わせ、相談、公証役場との調整等が全て含まれた金額となります。

養育費の公正証書についてのQ&A

![]()

養育費の公正証書を作るのに時効はあるの?

しかし、養育費自体には時効があります。

養育費は、権利者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないと、時効により消滅してしまいます(民法166条1項1号)(なお、権利行使できることを知らなかった場合でも、権利を行使することができる時から10年間行使しないと時効消滅します。(同項2号))。

時効は一回の養育費の支払ごとに別々に考えられますので、養育費が月払いになっている場合は、一回分ずつ別々に、毎月の支払期日から時効を計算します。

| 養育費の支払期日 | 時効が成立する時期 |

|---|---|

| 1回目:令和4年4月末日 | 令和9年4月末日 |

| 2回目:令和4年5月末日 | 令和9年5月末日 |

そのため、取り決めをしてから5年以上経過してしまうと、公正証書を作ろうとしても、支払う側が、「もう5年以上前の分については時効が成立している」などといって、その部分について公正証書にすることに応じてくれない可能性があります。

場合によっては、支払う側が「養育費全部が時効消滅した」と誤解して、公正証書の作成自体を拒み、話し合いが難航するかもしれません。

そもそも、時効が成立しなくとも、合意ができた時や離婚成立時から時間をおいてしまうと、あらためて公正証書を作ろうと言い出しても相手方が応じてくれない可能性は高まります。

公正証書を作りたい場合は、早めに作るようにしましょう。

なお、民法では、調停、審判、裁判上の和解など(確定判決や確定判決と同一の効力を有するもの)によって確定した権利については、時効により消滅するに至る期間(「時効期間」といいます。)が5年から10年に延長されると定められています(民法169条1項)。

この点、強制執行認諾文言付き公正証書は、強制執行の場面では、確定判決と並んで強制執行に必要な書類(債務名義)として扱われるのですが、上記の時効延長が認められるとの取り扱いはなされていません。

強制執行認諾文言付き公正証書を作成した場合でも、時効期間は、公正証書を作成した時から5年だと思っておきましょう。

養育費の時効については以下のサイトでも取り上げておりますので、ご参照ください。

![]()

養育費の公正証書を作った後に減額は可能?

公正証書まで作成して養育費について合意したとしても、後に支払が難しくなることはあります。

養育費は長い期間にわたって支払うものですから、その間には、収入が変わったり、再婚などがあって生活状況が変わったり、ということが起こってきます。

高額な養育費で合意してしまい、思っていたより負担が重すぎる、という場合もあるでしょう。

公正証書を作って合意した場合でも、後に養育費を減額することは可能です。

その方法には、大きく分けて二つの方法があります。

①相手方の了解を得る

一つは、相手方と話し合い、養育費の減額を了承してもらうことです。

相手方が了承してくれれば、公正証書の有無にかかわらず、養育費を減額することは可能です。

ただ、養育費の減額交渉は、難しい場合も多いです。

子どもを育てている親(監護親)は、子どもを育てるのに多くのお金がかかることを実感しており、養育費を減らされることには大きな不満や不安をもつことが多いのです。

相手方から減額について合意が得られた場合には、必ず書面にしておきましょう。

これは必ずしも公正証書にする必要はありません。

ただ、養育費について新たな合意をした場合には、以前の公正証書は効力を失うので、新たに強制執行認諾文言付き公正証書を作成するのでなければ、+公正証書による強制執行はできなくなります。

②調停・審判等を利用する

当事者間での話し合いで決着がつかないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

ただ、家庭裁判所は、一度取り決められた養育費については、簡単に変更を認めてはくれません。

公正証書を作成した当時とは事情が変わった、ということでないと、減額は認められにくいです。

単に相場より高い金額だった、思っていたより支払が厳しかった、というだけでは、減額は認められないでしょう。

強制執行認諾文言付き公正証書にした養育費を減額したい場合、勝手に支払額を変更すると大変なことになりかねないので注意が必要です。

強制執行認諾文言付き公正証書になっている支払い義務を怠ると、すぐに給与の差押さえなどの強制執行をされてしまう可能性があるのです。

給料を差し押さえられると、職場にも差押えのことを知られてしまい、その後の職場での立場に影響を及ぼしかねません。

強制執行認諾文言付き公正証書にした支払を払いたくない・払えないとなった場合は、支払を一方的に止めるのではなく、話合いや調停申立てをして、正式に養育費を減額するようにしましょう。

公正証書を作成した場合の養育費の減額について、詳しくは以下のサイトをご覧ください。

まとめ

今回は、養育費の公正証書について、公正証書にすることのメリット・デメリット、作成例のテンプレート、公正証書の作成手順、必要書類・費用、その他養育費の公正証書に関する疑問などについて解説しました。

養育費は、一方の親と別れた後も子どもが順調に生活していくために必要な、とても大切なものです。

その大切な養育費を確保するために、公正証書の作成は有効な手段となります。

しかし、養育費を取り決める際には、支払期間をいつまでにするか、金額をどうするか、進学や入院などの臨時費用の扱いはどうするかなど、考えなければならないことがたくさんあります。

離婚問題に精通した弁護士であれば、離婚後に起こりうる問題についても多くの知識・経験を有しており、先を見通したアドバイスをすることが可能です。

適切な養育費の公正証書を作成するため、離婚問題について詳しい弁護士に相談してみることをお勧めします。

当事務所には、離婚事件に注力する弁護士で構成される離婚事件チームがあり、当事者の方が作成した離婚協議書の診断や、養育費の交渉についてのサポートも行っております。

全国対応も可能ですので、養育費にお困りの方は当事務所までお気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?