交通事故慰謝料はリハビリでも請求できる?

交通事故慰謝料のうちの入通院慰謝料は、リハビリに通った期間についても、治療で通院した場合と同様に請求することができます。

リハビリも、医師による治療と同じく、事故前の身体状態を取り戻すためのものです。

そのため、損害賠償においては、リハビリも「治療」として認められ、入通院慰謝料の対象ともなるのです。

ただ、治療やリハビリを行っても症状が改善しない状態(症状固定)となった場合には、それ以後のリハビリや通院については、原則として入通院慰謝料算定の際に考慮されません。

症状固定後の治療費やリハビリ費も、損害賠償の対象から外されるのが一般的です。

とはいえ、症状などから、症状固定後もリハビリなどの必要性があると認められる場合には、症状固定後のリハビリ費用も例外的に損害賠償の対象となる可能性があります。

今回の記事では、交通事故でのリハビリで慰謝料を請求できるケースとできないケース、リハビリをした場合の交通事故慰謝料の相場・計算方法・請求する際の注意点、慰謝料以外に請求できる賠償金などについて解説していきます。

目次

交通事故慰謝料はリバビリでも請求できる?

交通事故慰謝料は、原則として、リハビリのために通院した期間についても請求できます。

リハビリは治療とは異なりますが、交通事故前の健康状態を取り戻す(被害を回復する)ために必要性があるものです。

そのため、リハビリのための通院についても、治療の一環として認められ、通院治療の場合と同様に交通事故慰謝料を請求できるのです。

ただ、リハビリの中にも、交通事故慰謝料が認められないリハビリもあります。

リハビリでは交通事故慰謝料が認められないケース

症状固定後のリハビリ

リハビリをしても交通事故慰謝料が認められないものとして代表的なのは、症状固定後にリハビリを行ったケースです。

症状固定とは、これ以上治療やリハビリを行っても症状が良くならない状態になることをいいます。

つまり、症状固定後はリハビリをしても症状の改善に役立たないということになるので、原則的に、リハビリは必要ではないと考えられてしまいます。

そのため、症状固定後のリハビリについては損害賠償の対象とならず、通院慰謝料の算定の際にも、通院期間の対象から外されてしまうのです(ただし、例外的に、症状固定後のリハビリ費用が損害賠償の対象となる場合もあります。この点については、リハビリの交通事故慰謝料はいつまで請求できる?の項でご説明します。)。

症状固定の時期はどうやって判断する?

このように、症状固定の時期は、慰謝料の額などを決める際に重要になってきます。

症状固定の時期については、治療費を加害者側の保険会社が負担している(一括対応がとられている)場合、加害者側の保険会社から、「治療期間が長くなってきたので、そろそろ症状固定としてほしい(治療費を打ち切りたい)」と言われることがあります。

しかし、症状固定の時期を決める際には、基本的に、保険会社ではなく主治医の意見が尊重されます。

症状固定の時期は、治療・リハビリについての費用や入通院慰謝料が損害賠償の対象と認められる期間を区切る重要な問題ですので、保険会社の言葉に安易に従わず、医師や交通事故にくわしい弁護士と相談してみることが大切です。

リハビリで請求できる交通事故慰謝料の相場と計算方法

入通院慰謝料の相場

リハビリを含めた入通院で請求できる交通事故慰謝料は、入通院慰謝料になります。

入通院慰謝料は、交通事故によって入通院をした場合に支払われるものです。

入通院慰謝料の相場と計算方法は、算定基準によって変わります。

交通事故慰謝料の算定基準には、次の3種類があります。

- 自賠責基準(自賠責保険からの支払額を算定する際に用いられる基準)

- 任意保険基準(任意保険会社が各社の内部で定めている支払基準)

- 弁護士基準(弁護士が関わる示談交渉で用いられる基準)

それぞれの算定基準による交通事故慰謝料の算定方法について、簡単に解説します。

自賠責基準による入通院慰謝料

自賠責基準の場合、入通院慰謝料は、日額4300円となります。

入通院慰謝料の対象となる日数は、以下のうちのいずれか少ない方になります。

- 治療期間

- 実入通院日数(リハビリを含む)×2

たとえば、10日入院し、その後リハビリのために30日通院した場合、自賠責基準での入通院慰謝料は以下のようになります。

- 入院開始から通院終了までの期間(治療期間)が70日以上の場合

4300円×(10日+30日)×2=34万4000円 - 治療期間が69日以下の場合

4300円×治療期間の日数=入通院慰謝料

例:治療期間が60日の場合 4300円×60日=25万8000円

自賠責基準での慰謝料の算定方法については、以下のページをご参照ください。

任意保険基準による入通院慰謝料

任意保険基準による入通院慰謝料の額は、保険会社各社の内部基準であるため公開されておらず、詳細は分かりません。

しかし、保険会社からの示談金の提示額を見ると、自賠責基準と同程度か少し高い程度で、弁護士基準による金額よりは低く抑えられていることがほとんどです。

弁護士基準による入通院慰謝料

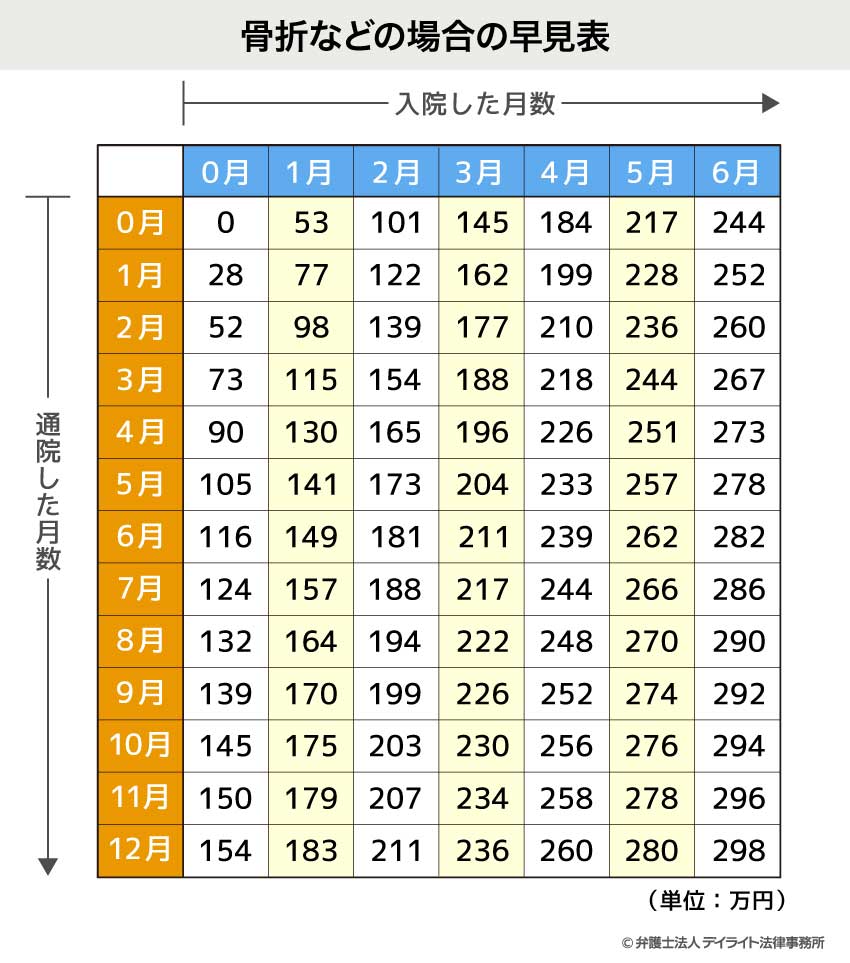

弁護士基準による入通院慰謝料は、入通院期間(リハビリのための通院を含む。)に応じて、以下の早見表をもとに算定されます。

*軽傷とは、他覚所見のないむちうち、軽い打撲・挫傷などのことをいいます。

たとえば、入院期間が1か月、リハビリを含めた通院期間が2か月だった場合、軽傷の場合は69万円、それ以外の場合は98万円の入通院慰謝料となります。

ただし、通院期間に比べて実際に通院した日数(リハビリを含む)が少ない場合、実際に通院した日数の約3倍を通院期間とみなされることがあります。

たとえば、3か月(90日)の通院期間の間に15回しか通院しなかった場合は、15日×3=45日が通院期間とみなされる可能性があります。

通院日数が少ない場合の入通院慰謝料については、以下のページもご参照ください。

後遺障害慰謝料

リハビリをしても治らない症状(後遺症)が残った場合、後遺障害等級認定を受ければ、後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料は、以下の表のように、後遺障害等級ごとに相場が決まっています。

| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|

| 第1級 | 1150万円~1850万円 | 2800万円 |

| 第2級 | 998万円~1373万円 | 2370万円 |

| 第3級 | 861万円~1005万円 | 1990万円 |

| 第4級 | 737万円 | 1670万円 |

| 第5級 | 618万円 | 1400万円 |

| 第6級 | 512万円 | 1180万円 |

| 第7級 | 419万円 | 1000万円 |

| 第8級 | 331万円 | 830万円 |

| 第9級 | 249万円 | 690万円 |

| 第10級 | 190万円 | 550万円 |

| 第11級 | 136万円 | 420万円 |

| 第12級 | 94万円 | 290万円 |

| 第13級 | 57万円 | 180万円 |

| 第14級 | 32万円 | 110万円 |

*自賠責基準の第1級~第3級では、介護の要否、被扶養者の有無により、後遺障害慰謝料の相場が変わります。

後遺障害等級認定を受けるには、後遺障害等級認定申請の手続きを行う必要があります。

後遺障害等級認定、後遺障害慰謝料については、以下のページで詳しく解説しています。

リハビリの交通事故慰謝料はいつまで請求できる?

リハビリの交通事故慰謝料は原則として症状固定まで

リハビリに通うことに対する交通事故慰謝料(入通院慰謝料)は、原則として、症状固定の日までの分を請求することができます。

症状固定後もリハビリ費用を請求できる場合がある

とはいえ、症状固定したからといって、リハビリや治療に関する損害賠償が一切できなくなるわけではありません。

症状固定後も、症状の悪化を防ぐために必要なときや、苦痛を取り除くために必要なときには、リハビリや治療の費用を損害賠償として請求できる可能性があります。

一方、慰謝料については、症状固定した後は、後遺障害等級認定を受け、入通院慰謝料ではなく後遺障害慰謝料を請求するのが一般的です。

リハビリは150日までしかできない?

交通事故から150日が経過すると、原則的には、健康保険を使ってリハビリを受けることができなくなります(いわゆる「150日ルール」)。

ただ、治療を継続すれば状態が改善すると医学的に期待できるなど一定の条件を満たす場合には、例外的に、150日を過ぎても健康保険でリハビリを受けることができます。

また、健康保険を使えなくなったとしても、交通事故でのケガによる症状の改善のために必要であると認められれば、リハビリ費用やリハビリ中の入通院慰謝料を、損害賠償として加害者に請求することができる可能性があります。

リハビリの交通事故慰謝料の時効

リハビリの交通事故慰謝料(入通院慰謝料)の請求権は、事故発生日から5年経つと、時効によって消滅します。

後遺障害慰謝料については、症状固定日から5年で、時効によって消滅します。

交通事故の損害賠償の時効については、以下のページをご参照ください。

慰謝料の他に請求できる賠償金

交通事故では、慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料)のほかにも、以下のような賠償金を請求することができます。

- 後遺障害逸失利益

- 休業損害

- その他の積極損害(治療費・リハビリ費用など)

それぞれについて簡単にご説明します。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、交通事故で後遺障害を負ったために減少してしまう将来の収入について補償させるものです。

後遺障害では、後遺障害等級ごとに労働能力喪失率が定められています。

後遺障害逸失利益を算定する際には、この労働能力喪失率に応じて収入が減少するものと考え、以下の計算式を用いて計算します。

後遺障害逸失利益の算定方法について詳しく知りたい場合は、以下のページをご覧ください。

休業損害

休業損害は、交通事故でのケガの治療や療養、リハビリのために仕事を休まなければならなかった場合に、それにより減った収入を損害賠償の対象とするものです。

休業損害は、以下の計算式で算定します。

基礎収入日額は、会社員の場合、事故前直近3か月間の収入を基に算出します。

休業日数には、有給休暇を取得した日も含みます。

休業損害の計算方法の詳しい説明については、以下のページをご覧ください。

積極損害

積極損害とは、交通事故によって必要になった出費のことをいいます。

交通事故の積極損害としては、次のようなものがあります。

治療費・リハビリ費用

交通事故によるケガの治療・リハビリに要した費用は、積極損害として、損害賠償の対象となります。

なお、症状固定後や将来の治療費・リハビリ費用については、原則としては積極損害と認められませんが、症状の内容、程度によっては認められることもあります。

入院雑費

入院中に必要になる雑費(寝具、衣類、洗面具、電話代など)として、入院1日当たり1500円の入院雑費が損害賠償の対象となります。

通院交通費

通院する際に必要になった交通費(通院交通費)も、積極損害として損害賠償の対象となります。

ただし、原則的には、通院交通費として認められるのは公共交通機関の料金となります。

タクシーを利用した場合については、タクシー代全額が損害として認められるとは限りませんので注意が必要です。

通院にタクシーを使う場合の注意点については、以下のページをご覧ください。

付添費用

入院や通院の際に付添が必要となった場合には、積極損害として付添費用が認められる場合があります。

入院の場合の付添費用は、親族の場合は1日6500円程度となります。

職業付添人(看護師や介護士等)が必要な場合には、実費全額が損害賠償の対象となります。

通院の場合の付添費用は、自賠責基準の場合1日2100円、弁護士基準の場合には1日3300円となります。

付添費用については、以下のページもご参照ください。

以上のほかにも、事故で損傷した車の修理費や買替費用、破損した荷物の修理費用、購入費用なども積極損害となります。

積極損害については、以下のページもご参照ください。

リハビリの交通事故慰謝料を請求する注意点

他の病院に通院する際には加害者側の保険会社に連絡する

リハビリが始まると、治療のために通院していた病院とは違う病院に通院することになる場合があります。

それまでと違う病院に通院する場合は、事前に加害者側の保険会社に連絡を入れておくことが大切です。

事前に連絡をしておけば、リハビリ費用についても、保険会社から病院に直接支払ってくれる可能性があります。

元の病院から紹介状をもらう

他の病院でリハビリをする場合は、治療を受けている病院からの紹介状をもらうと良いです。

紹介状があれば、医師も転院について承知していることを裏付けることができますので、転院の必要性・相当性について、加害者側の保険会社にも納得してもらいやすくなります。

交通事故の治療中に別の病院に通う際の注意点については、以下のページもご覧ください。

整骨院でリハビリをする場合には医師の許可・指示をもらう

整骨院でもリハビリを受けられる場合があります。

整骨院でリハビリをする場合は、治療を受けている医師の許可又は指示をもらうようにしましょう。

医師の指示などがあれば、整骨院でのリハビリの相当性・必要性が認められやすくなり、リハビリ費用を損害賠償の対象とできる可能性が高まります。

医師の指示や許可があったことを後から立証できるようにするためにも、できれば、カルテに、医師からの指示や許可があったことについて記載してもらうようにしましょう。

また、整骨院でリハビリをする場合には、少なくとも1か月に1~2回程度は病院へも通院することが大切です。

整骨院に通っているからといって病院への通院を止めてしまうと、医師が治療の経過を把握できなくなってしまい、後遺障害等級認定の際に支障が生じる可能性があります。

整骨院に通う場合の注意点については、以下のページをご参照ください。

加害者側の保険会社からのリハビリ費の打切りに簡単に応じてしまわない

加害者側の保険会社は、治療やリハビリの期間が長くなってくると、自らの負担を軽くするべく、治療費・リハビリ費の打切りを打診してくることがあります。

しかし、治療やリハビリをいつ終えるかについては、主治医の意見が尊重されます。

保険会社が「治療費やリハビリ費を打ち切る」と言ったからといって治療やリハビリを止めてしまうと、

- 入通院慰謝料を十分に受け取れない

- 後遺障害等級認定を受けることが難しくなる

という不利益を被るおそれもあります。

保険会社から治療費やリハビリ費の打切りを打診された場合には、勝手に通院を止めてしまわず、医師や弁護士に相談してから対応を検討しましょう。

150日ルールへの対応に気を付ける

既にご説明したとおり、事故後150日を経過すると、健康保険でリハビリを受けることが難しくなります。

しかし、健康保険を使えなくなったとしても、リハビリにより症状の改善が見込め、リハビリの必要性が認められるのであれば、加害者に対し、リハビリの費用やリハビリ期間中の入通院慰謝料を支払うよう請求できる可能性があります。

事故後150日を過ぎたからといってリハビリができなくなるわけではないので、弁護士や医師などと相談し、慎重な対応をとっていきましょう。

適正な交通事故慰謝料を取得するポイント

事故後できるだけ早く病院で検査を受ける

交通事故にあった場合には、事故後できるだけ早く病院でひととおりの検査を受けることがとても大切です。

交通事故では、当初痛みもなく、たいしたケガがないように見えても、後から身体に痛みが出てくる場合があります。

ところが、症状が出てはじめて病院を受診したとなると、ケガがあったとの診断を受けることができても、「事故から日にちが経っているので、事故によるケガか、事故後に別の原因で負ったケガかわからない」と、加害者から因果関係を争われてしまいます。

交通事故にあった場合は、身体に少しでも違和感があれば、事故から2,3日以内には病院を受診するようにしましょう。

医師の指示に従って通院する

交通事故のケガの治療やリハビリのために通院する場合には、医師に指示された回数、頻度で通院を続けることが大切です。

通院回数が少なすぎると、

- 入通院慰謝料を減らされる

- 保険会社が早めに治療費を打ち切る

- 後遺障害等級認定を受けにくくなる

といったデメリットが生じる可能性があります。

逆に通院回数が多すぎても、過剰診療だと疑われ、治療費の一部について負担を拒まれるなどのトラブルが生じる可能性があります。

治療に際しては、医師の指示に従った回数で(医師の指示がない場合は週に2、3回程度で)通院するようにしましょう。

保険会社から提示された示談金額の妥当性を確認する

交通事故でケガをした場合、多くのケースでは加害者側の保険会社から示談金額を提示されます。

このときの示談金額は、通常、保険会社の内部基準である任意保険基準か、自賠責基準で算定されています。

そのため、被害者にとって最も有利な弁護士基準での算定額からみると、保険会社からの提示額は低額となっているケースが目立ちます。

中には、保険会社からの提示額が、弁護士基準での算定額の半額以下となっていることもあります。

保険会社から示談金を提示された場合は、そのまま合意してしまわず、一度交通事故に強い弁護士に相談し、妥当な内容となっているかどうか確認してもらいましょう。

交通事故に強い弁護士に相談する

交通事故でケガをした場合は、早いうちに交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故に強い弁護士に相談し、示談交渉などを依頼すれば、以下のようなメリットがあります。

- 弁護士基準により慰謝料などを算定することができ、賠償金の増額が期待できる

- 保険会社が提示してきた示談金額が妥当なものかどうか確認してくれる

- リハビリのための転院の際の対応、150日ルールへの対処法などをアドバイスしてくれる

- 加害者や保険会社とのやり取りの窓口になってもらえる

- 後遺障害等級認定のサポートをしてくれる

- 過失割合が妥当なものとなるよう交渉してくれる

- 疑問点、不安な点などについて気軽に相談できる

交通事故に強い弁護士に相談することのメリット、弁護士の選び方については、以下のページをご参照ください。

リハビリの交通事故慰謝料についてのQ&A

入通院慰謝料は通院日数で計算するのですか?

入通院慰謝料は、被害者に最も有利な弁護士基準の場合、原則的には通院期間(通院開始日から通院終了日までの日数。通院開始日を含む。)を基に算定されます。

入通院慰謝料は、被害者に最も有利な弁護士基準の場合、原則的には通院期間(通院開始日から通院終了日までの日数。通院開始日を含む。)を基に算定されます。しかし、通院期間に比べて通院日数(実際に通院した日数)が少なすぎる場合は、通院日数の約3倍を通院期間とみなされることになります。

自賠責基準で入通院慰謝料を計算する場合は、①通院日数の2倍か②通院期間のどちらか少ない方の日数を基に、日額4300円として計算します。

入通院慰謝料の算定方法の詳細は、以下のページをご参照ください。

交通事故で治療が打ち切られるとどうなる?

加害者側の保険会社から交通事故での治療(治療費の支払い)が打ち切られた場合、その後は、保険会社が治療費を負担してくれなくなります。

加害者側の保険会社から交通事故での治療(治療費の支払い)が打ち切られた場合、その後は、保険会社が治療費を負担してくれなくなります。そうなると、治療を受ける際、被害者が病院への支払いを負担することが必要になります。

その場合には、それまでは自由診療で治療を受けていた場合でも、健康保険を使うようにすると、治療費の負担を下げることができます。

このようにして負担した治療費は、後から治療の必要があったと認められれば、損害賠償として加害者側に請求することができます。

交通事故のリハビリの150日ルールとは?

交通事故のリハビリの150日ルールとは、健康保険を使ってリハビリを受けることができるのは、事故から150日までに限るとするルールです。

交通事故のリハビリの150日ルールとは、健康保険を使ってリハビリを受けることができるのは、事故から150日までに限るとするルールです。150日が過ぎた後は、リハビリ費用は自己負担となります(65歳以上で要支援・要介護認定を受けている方は、介護保険を利用することもできます。)。

ただし、リハビリの継続によって状態の改善が期待できると医学的に判断されたなど所定の条件を満たせば、150日を過ぎた後でも健康保険でのリハビリを継続できる場合もあります。

事故でリハビリをするのは何ヶ月までですか?

事故でのリハビリについては、原則として、事故から150日(約5か月)で健康保険を使うことができなくなります。

事故でのリハビリについては、原則として、事故から150日(約5か月)で健康保険を使うことができなくなります。しかし、その後も、自費又は介護保険でリハビリを続けることは可能です。

まとめ

今回の記事では、交通事故でケガをしてリハビリをした場合の交通事故慰謝料などについて解説しました。

交通事故でケガをした場合、リハビリについても、治療での通院と同様に交通事故慰謝料などの対象となります。

リハビリでの交通事故慰謝料を適切に請求するためには、症状固定の時期、ケガの症状や内容などについての主張・立証、転院の際の対応、治療費の打切りを打診してくる保険会社への対応など様々な点に注意を払う必要があります。

交通事故でリハビリを受ける場合には、早めに交通事故に強い弁護士に相談してサポートを受けるようにし、ご自身はリハビリに専念できる環境を整えることをお勧めします。

当事務所では、交通事故問題を集中的に取り扱って豊富な経験を積んできた交通事故チームの弁護士が、交通事故でのリハビリなどに関する皆様からのご相談に対応しております。

電話やオンラインでの全国からのご相談にも対応しております。

交通事故後のリハビリについて不安がある方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。