離婚で話し合うべき6つ|注意点・まとまらない場合のポイント

離婚の際に話し合うべき事項は、主に次の6つです。

離婚の際に話し合うべき事項は、主に次の6つです。

- ① 親権はどうするか

- ② 養育費はどうするか

- ③ 面会交流はどうするか

- ④ 財産分与でどちらの財産か決める

- ⑤ 慰謝料はいくらになるか

- ⑥ 年金分割を確認する

離婚後の生活の安定や、後々のトラブル防止のためには、この6つを中心に話し合い、取り決めることが重要です。

しかし、離婚の際には感情的な対立が生じやすく、話し合いがスムーズにいかない場合も多いです。

また、6つの事項について適切な判断ができないと、話し合いがまとまらなかったり、不利な条件での離婚となってしまったりする可能性があります。

そこで、この記事では、離婚の話し合いを円滑に進めるための具体的な方法や、話し合いをまとめるコツ、話し合いがうまくいかないときの対処法などについて解説していきます。

ぜひ参考になさってください。

目次

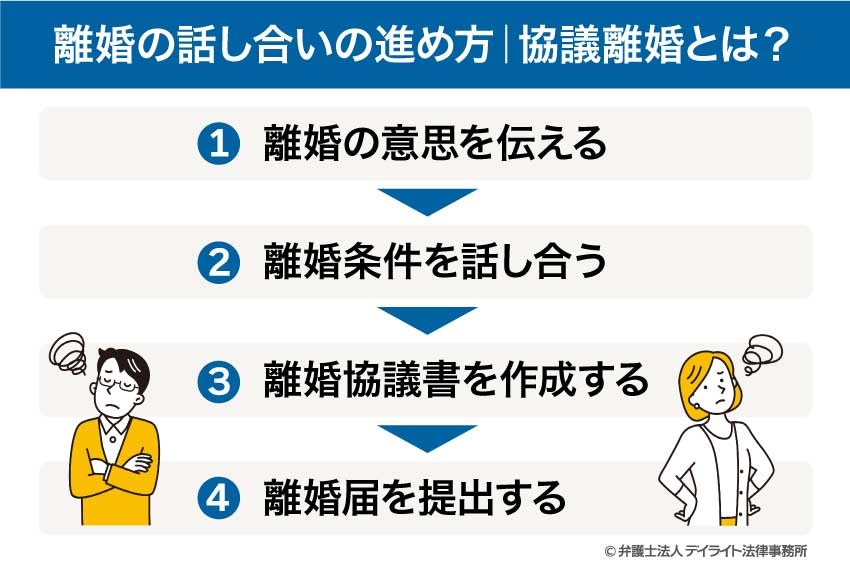

離婚の話し合いの進め方|協議離婚とは?

裁判所を通さず、夫婦間で離婚条件を話し合い、離婚届を提出することによって離婚する方法を「協議離婚」といいます。

「離婚の話し合い」とは、協議離婚をするために夫婦間で行う話し合いのことを指します。

離婚の話し合いは、一般的には次のような流れで進めます。

①離婚の意思を伝える

離婚の話し合いは、夫婦の一方が他方に離婚の意思を伝えるところからスタートします。

離婚の意思の伝え方は、夫婦の置かれた状況により異なります。

冷静に話し合える見通しがある場合は、直接伝えても問題ありません。

しかし、感情的な対立が予想される場合は、まずは手紙やメール等で話し合いたい旨を伝えるなどの工夫が必要です。

暴力等のトラブルが懸念される場合は、まずは別居をするなどして安全を確保したうえで、弁護士を通して離婚の意思を伝えた方が良いでしょう。

②離婚条件を話し合う

離婚条件とは、離婚する際に取り決めておくべき事項のことをいいます。

具体的には、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などを指します。

この離婚条件の話し合いが、離婚の話し合いのメインとなります。

どのような事項について、どのように話し合えばよいのかは、夫婦ごとに異なります。

夫婦の置かれた状況に応じ、必要な事項を一つ一つ話し合っていくことになります。

話し合うべき内容については、後ほど解説いたします。

離婚で話し合うべき6つ(①親権、②養育費、③面会交流、④財産分与、⑤慰謝料、⑥年金分割)がないケースがあります。

すなわち、子供がいないこと、結婚期間中に蓄えた財産がないこと、不倫などの慰謝料が発生する事情がないこと、年金分割の必要がない(例えば夫婦ともに厚生年金に加入していないなど)場合です。

このようなケースでは、離婚条件の話し合いは不要となります。

もっとも、夫婦のいずれか一方が離婚に同意しない場合は、離婚調停や訴訟などを起こす必要があります。

③離婚協議書を作成する

離婚条件について合意がまとまったら、合意内容を記載した書面(離婚協議書)を作成します。

離婚協議書を作成しておくことで、合意内容が明確になり、後で「言った・言わない」の争いになることを防止することができます。

そのため、離婚協議書は必ず作成するようにしましょう。

離婚協議書の注意点

離婚協議書は法律文書であり、作成には専門知識が必要になります。

記載方法が間違っていたり、必要事項の抜け漏れがあったりすると、法的効力が認められない可能性があります。

そうすると、せっかく離婚協議書を作成しても、トラブルの防止には役立ちません。

そのため、作成に当たっては、離婚問題に詳しい弁護士の助言を受けることをおすすめします。

離婚の公正証書の作成

離婚の話し合いの結果を「離婚の公正証書」にするケースもあります。

公正証書とは、公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことをいいます。

離婚の公正証書とは、離婚の話し合いの結果を公正証書にしたもので、離婚協議書の公正証書版です。

離婚の公正証書の作成は、全てのケースで必要になるわけではありません。

しかし、離婚の公正証書を作成しておけば、養育費の不払いなどが生じた場合、裁判をすることなく、直ちに強制執行(相手の財産を差し押さえて強制的に回収する手続き)を行うことができます。

そのため、養育費の取り決めをした場合や、慰謝料を長期分割で払ってもらう取り決めをした場合は、離婚の公正証書の作成を検討することをおすすめします。

離婚の公正証書を作成する場合、まずは最寄りの公証役場に連絡をして予約を取ります。

そして、離婚協議書(話し合いの結果を記載したメモ等でも可)を公証役場に送付又は持参し、公証人に公正証書を作成してもらいます。

最後に、夫婦がそろって(代理人でも可)公証役場に出向き、内容確認と署名押印をして公正証書を完成させます。

④離婚届を提出する

離婚協議書や離婚の公正証書を作成したら、夫婦の本籍地又は住所地の役所に離婚届を提出します。

離婚届が受理されると離婚が成立し、法律上の夫婦関係は解消されます。

その後、必要に応じて年金分割の請求、子の氏の変更、婚氏続称などの手続きを行います。

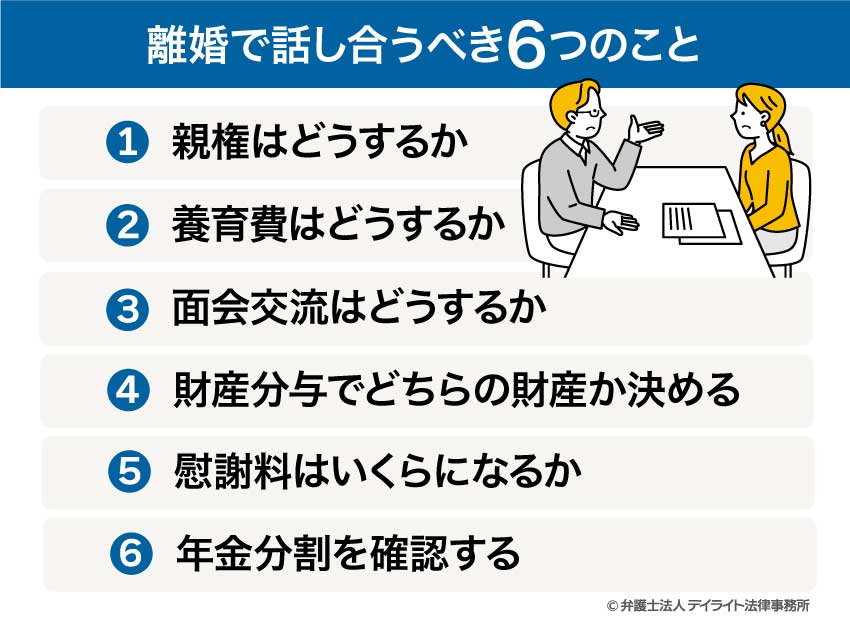

離婚で話し合うべき6つのこと

離婚で話し合うべき内容は次の6つです。

①親権はどうするか

夫婦の間に未成年(18歳未満)の子どもがいる場合は、父母の双方又は一方を子どもの親権者と定める必要があります。

そこで、親権者をどのように定めるかについて話し合う必要があります。

父母の双方を親権者とする場合は、どちらが子どもを監護するか(一緒に暮らして世話をするか)、又はどのように監護を分担するかについても話し合います。

※これまでは離婚後は単独親権のみでしたが、法律改正により共同親権も選択できるようになりました(施行日は2026年4月1日です。)。

②養育費はどうするか

離婚後に子どもと離れて暮らす側は、子どもと一緒に暮らす側に養育費を支払うことになります。

そこで、離婚の際には、養育費の金額や終期(いつまで支払うか)について話し合っておく必要があります。

養育費の金額は、家庭裁判所で用いられている「養育費算定表」という早見表で算出した金額を目安にすることが多いです。

また、終期は、子どもが独り立ちする年齢として20歳までとすることが多いです。

ただし、私立学校の学費の分担が必要なケースや、大学進学により20歳を超えても養育費が必要なケースなど、個別の事情によっては調整が必要な場合もあります。

③面会交流はどうするか

面会交流とは、子どもと離れて暮らす親が子どもと会うなどして交流することをいいます。

面会交流の方法、頻度、場所などについて話し合っておくと、離婚後にスムーズに面会交流を実施することができるでしょう。

ただし、どのような取り決めをすべきかはケース・バイ・ケースです。

子どもの年齢や生活環境、意向などを踏まえ、どのような実施方法が適切かを話し合うようにしましょう。

ケース別の面会交流の取り決め例は、こちらのページをご覧ください。

④財産分与でどちらの財産か決める

財産分与とは、結婚している間に夫婦で築いた財産を、離婚の際に分け合い清算することをいいます。

財産分与を行う場合は、夫婦の財産を全てリストアップし、その評価額(お金に換算した額)を算出した上で、どのように分配するかを話し合います。

分配方法は夫婦の財産状況によって大きく異なります。

例えば、夫婦の財産が現預金だけの場合は、単純にお金を分配するだけで済みます。

一方、自宅などの不動産がある場合は、どちらの財産とするのか、どちらが住宅ローンを引き受けるかなどについても、話し合う必要があります。

財産分与の方法等について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

⑤慰謝料はいくらになるか

夫婦の一方の不倫や暴力等が原因で離婚をする場合は、被害者は加害者に対し、慰謝料を請求することができます。

慰謝料が問題になる場合は、慰謝料の支払いの要否や、支払う金額について話し合います。

慰謝料の金額は、夫婦の間で自由に決めることができますが、相場としては50万円~300万円程度です。

⑥年金分割を確認する

年金分割とは、結婚期間中の厚生年金の保険料納付実績を多い方から少ない方に分割することをいいます。

年金分割については、まずは、最寄りの年金事務所で「年金分割のための情報通知書」(以下「情報通知書」といいます。)という書類を取り寄せることをおすすめします。

情報通知書により、年金分割の可否や結果などを確認することができます。

年金分割ができる場合は、離婚の話し合いの中で、その割合(原則2分の1)の合意をします(合意分割の場合)。

なお、年金分割は、夫婦間の合意だけではできません。

年金分割をするためには、離婚後に年金事務所に出向いて請求手続きを行う必要があります。

この手続きは、原則、相手と一緒に年金事務所に出向いて行います(合意分割の場合)。

ただし、年金分割の合意を公正証書にするか、公証役場で認証を受けた場合は、請求する側が単独で行えます。

そのため、手続きをどうするか(一緒に年金事務所に行くのか、公証役場で書類を作るのか)についても、離婚の際に話し合っておくとよいでしょう。

年金分割の手続きや注意点などについて、詳しくはこちらのページをご覧ください。

離婚の話し合いがまとまらない場合のポイント

離婚に強い弁護士に相談する

離婚の話し合いがまとまらない場合は、離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

離婚問題に強い弁護士であれば、離婚の話し合いがまとまらない要因を分析し、状況に応じた適切な対処法を提案することができます。

また、弁護士による代理交渉(弁護士が代理人として相手と直接交渉すること)を依頼することも検討されることをおすすめします。

当事者本人同士では、相手への不信感や怒りなどの感情が強く、冷静な話し合いが難しい場合も多いです。

このような場合、弁護士を間に入れることで、感情的な対立を緩和し、話し合いをスムーズに進められるようになる可能性があります。

また、当事者本人同士では、離婚条件の相場や考え方がわからないがために、離婚条件の折り合いがつかず、こう着状態に陥ってしまうケースもあります。

このような場合も、弁護士による法的なサポートを受けることで、話し合いを進展させることができる可能性があります。

離婚調停を申し立てる

離婚の話し合いがまとまらない場合は、次のステップとして、離婚調停の申立てを検討することになります。

離婚調停とは、家庭裁判所において、調停委員会を仲介にして話し合いを行い、離婚や離婚条件の合意を目指す手続きのことをいいます。

もっとも、調停の申立ては、話し合いでの解決が難しい場合の次善の策とすることをおすすめします。

離婚調停の問題点

離婚調停は、解決までに多くの時間と労力を要します。

事案によりますが、少なくとも4か月程度、長い場合は1年近くかかる場合もあります。

また、平日日中に開催されるため、お仕事をされている方は、休まなければならないでしょう。

調停の1回当たりの所要時間は2時間程度であり、裁判所への移動時間等も含めると、拘束される時間は長いです。

さらに、調停はあくまでも話し合いの場であり、裁判所の判断が示される場ではありません。

調停委員会は仲介役に過ぎず、法的な助言やサポートをしてくれることはありません。

そのため、調停を利用したからといって、必ずしも適切な条件で離婚できるとは限らない点にも注意が必要です。

まずは協議での解決を目指す

調停には以上のような問題点があるため、できる限り話し合いでの解決を目指すことをおすすめします。

話し合いがまとまらない場合は、調停を申し立てる前に、離婚問題に強い弁護士にご相談ください。

先にも述べたとおり、弁護士が間に入って交渉をすることにより、事態を進展させることができるケースは多いです。

調停の申し立ては、弁護士が間に入っても解決が難しい場合に、弁護士と相談のうえ行うようにされるとよいでしょう。

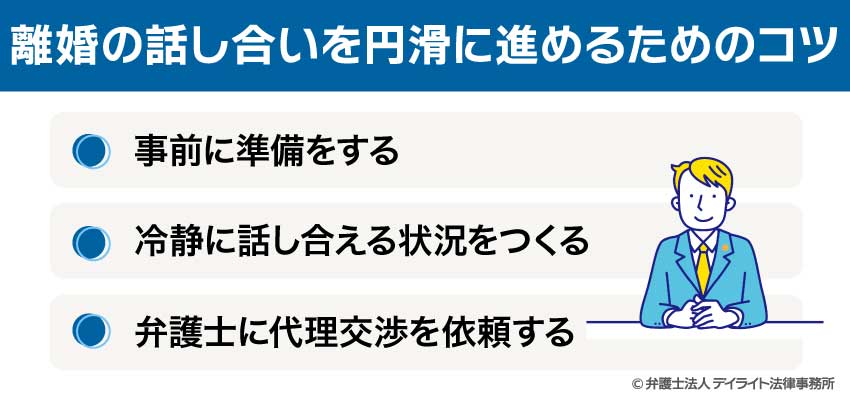

離婚の話し合いを円滑に進めるためのコツ

事前に準備をする

離婚の話し合いを円滑に進めるためには、話し合いを始める前に準備を整えておくことがポイントです。

具体的には、次のような準備をしておくとよいでしょう。

- 離婚後の生活の見通し(住む家、生計(仕事)、子どもの養育環境など)を立てる

- 夫婦の財産をリストアップ・評価額を調べる(財産分与の準備)

- 相手による不倫や暴力等を裏付ける証拠を集める

- 話し合いの前に別居するかどうか考える

- 離婚条件を考える

- 離婚に強い弁護士に相談する

冷静に話し合える状況をつくる

離婚の話し合いを円滑に進めるためには、冷静に話し合いができる環境を整えることがポイントです。

具体的には、次のような点に注意するようにしましょう。

- 相手を一方的に責めるような言い方をしない

- 感情的にならないように気を付ける

- 手紙やメール・LINE等の文章でやり取りをする

- 別居をして物理的な距離を置いたうえで、話し合いを始める

- 弁護士に依頼し、弁護士を通して話し合いを進めるようにする

弁護士に代理交渉を依頼する

離婚の話し合いを円滑に進めたい場合は、弁護士へ代理交渉を依頼されることをおすすめします。

代理交渉とは、弁護士があなたの代理人として、相手と直接交渉を行うサポートのことです。

弁護士が代理人となることで、相手も真剣に離婚に向き合ってくれるようになるケースは多いです。

また、弁護士が間に入ることで、話し合うべき内容が整理されるため、話し合いを効率的に進めていくことができるようになります。

離婚協議書や離婚の公正証書の作成も、弁護士に任せることでスムーズかつ適切に行うことができます。

相手が「離婚をしない」の一点張りの場合や、条件面での折り合いがつかず、こう着状態になっている場合でも、弁護士が交渉を行うことにより、話し合いでの解決ができる可能性は高まります。

離婚の話し合いについてQ&A

![]()

離婚の話し合いで言ってはいけないことは?

これらは争いを拡大・長期化させる要因となるばかりでなく、自分に不利な結果を招く要因ともなり得ます。

![]()

相手が拒否して話し合いにならない場合はどうする?

話し合いにならない場合でも、いきなり離婚調停を申し立てることはおすすめしません。

調停は解決までに時間がかかるうえ、必ずしも適切な解決ができるとは限らないためです。

話し合いにならない場合は、まずは弁護士に代理交渉を依頼することをおすすめします。

弁護士が入ることで、相手も真剣に取り合ってくれるようになるケースは多いです。

また、離婚問題に詳しい弁護士であれば、具体的な状況に応じて、条件面での譲歩、別居の開始、証拠の開示など、適切な対処を講じることができます。

![]()

DV相手との話し合いが怖い場合はどうすればいい?

相手がDV加害者の場合は、安全確保が最優先です。

まずは別居するなどして物理的な距離を置きましょう。

状況次第ではシェルターの利用なども考えられますので、お早めに専門の弁護士や配偶者暴力相談支援センターなどにご相談ください。

また、離婚の話し合いも弁護士を通して行い、相手との直接接触は避けるようにしましょう。

まとめ

以上、離婚で話し合うべき事項、話し合いの方法や注意点・まとまらない場合のポイントなどを解説しましたが、いかがだったでしょうか。

離婚の際には、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割の6つを中心に話し合いを進めます。

離婚の話し合いを適切に、そして円滑に進めるためには、弁護士への代理交渉の依頼を検討されることをおすすめします。

当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、離婚問題に悩む方々を強力にサポートしています。

LINEや電話での相談も実施しており、全国対応が可能です。

お困りの方はお気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?