交通事故の弁護士依頼で後悔する事例8選と回避法

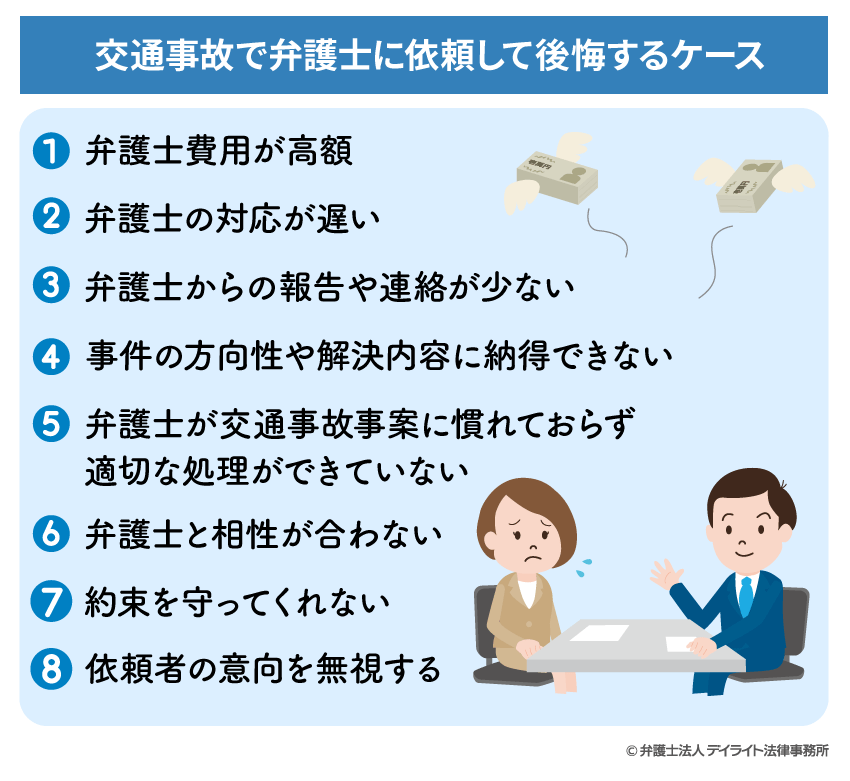

交通事故で弁護士に依頼して後悔するケースには、次のようなものがあります。

- 弁護士に依頼したことで費用倒れになる

- 弁護士の対応が遅い

- 弁護士からの報告や連絡が少なく不安

- 事件の方向性や解決内容に納得できない

- 弁護士が交通事故事案に慣れておらず適切な処理ができていない

- 弁護士と相性が合わない

- 弁護士が約束を守ってくれない

- 依頼者の意向を無視する

交通事故に遭ったとき、「弁護士に依頼すべきか」「依頼して本当に得なのか」と不安に感じる方は少なくありません。

そこで当ページでは、後悔事例をもとにその回避法や、信頼できる弁護士の選び方まで、交通事故に詳しい弁護士が解説します。

目次

交通事故の弁護士依頼で後悔する8つのケース

①弁護士に依頼したことで費用倒れになる

弁護士に依頼したことで費用倒れになるケースがあります。

費用倒れとは、弁護士費用を支払うことで、弁護士に依頼しない場合よりも、逆に手元に残るお金が少なくなってしまい、依頼者が経済的に損をすることをいいます。

具体例 弁護士費用との関係で、依頼者が経済的な損をする例

保険会社からの当初の提示が50万円

弁護士に依頼して70万円になった(20万円増額)

弁護士費用は30万円かかった

この場合、依頼者の手元に残る金額は以下のようになります。

弁護士に依頼しなかった場合・・・50万円

弁護士に依頼した場合・・・70万円(賠償金)- 30万円(弁護士費用)= 40万円

このようなケースでは、弁護士に依頼した場合に、10万円分依頼者が経済的に損をしていることになります。

費用倒れになることが多いのは、下記記載の弁護士費用特約がなく、物損だけしかない、軽傷の人損などの場合です。

費用倒れについて、詳しくは以下をご覧ください。

費用倒れの回避法

費用倒れしないためには、弁護士費用特約の活用が一番良いです。

弁護士費用特約は、自動車保険や火災保険に付帯されていて、原則300万円までなら依頼者に負担なしで弁護士に依頼することができるものになります。

弁護士に依頼する前に、ご自身の保険で弁護士費用特約が付帯されていないか確認することをお勧めします。

弁護士費用特約について、詳しくは以下をご覧ください。

また、弁護士費用特約がないケースでも費用倒れにならないケースはあります。

例えば、後遺障害に認定されているようなケースです。

費用倒れになるかどうかは事案によって異なりますので、弁護士に相談して確認してみましょう。

②弁護士の対応が遅い

依頼している弁護士の対応が遅く、歯痒い思いをされることもあるかと思います。

対応が遅いといっても、その原因は様々です。

委任契約を締結したにもかかわらず、特段の理由もなく交渉に着手しないということがあり得ます。

着手が遅い場合は、弁護士にその理由を尋ねてみましょう。

また、依頼した書面の作成が遅いということもあります。

この場合、考えられる原因としては、

- 弁護士の手持ち案件数が膨大(弁護士にもよりますが、常時数十件〜100件以上を同時並行しているのが通常です)

- 当該弁護士の処理能力の問題

- 証拠の収集等に時間がかかるような事案

などの原因が考えられます。

弁護士の対応遅れの回避法

弁護士の対応遅れの回避法としては、弁護士に次のアクションをするのにどれくらい時間がかかるか確認しておくことが重要です。

例えば、賠償の提示をするのはいつ頃になるか確認しておきます。

その時期になった頃に弁護士から報告がない場合には、提示してくれたか確認の連絡を入れます。

弁護士としても期限を約束していれば、その期限を目安に行動するため、不可解な対応遅れは防ぐことができるでしょう。

③弁護士からの報告や連絡が少ない

弁護士から、事件の進捗や交渉経過等の報告が少なく、依頼者の方が不安になるという事態も想定されます。

このような事態については、以下のような原因が考えられます。

弁護士が報告すべきと考えている事項と、依頼者が報告してほしいと考えている事項に「ズレ」が生じている可能性があります。

このような「ズレ」をなくすためには、日頃から弁護士と依頼者がしっかり打ち合わせをしておけば、ある程度解消できると考えています。

単純に当該弁護士が、報告を疎かにしているということもあり得ます。

この場合は、依頼者に非はなく、弁護士に問題があると言わざるを得ません。

弁護士サイドから申し上げれば、そもそも報告することがないという状況もあります。

例えば、すでに相手方に書面を送っていて、相手方がその書面の内容を検討中の場合、基本的に受任事件の目立った動きはありません。

また、後遺障害の申請は、自賠責から結果が出るまで、1〜4ヶ月程度時間を要するため、その期間は基本的に弁護士も待っている時間となります。

後遺障害申請について、詳しくは以下をご覧ください。

事務所によっては、電話でのやりとり等は弁護士ではなく、事務員や秘書しか受け付けていないということを稀に聞きます。

このような場合、依頼者の方が不安な気持ちになると思います。

事務的な報告ならまだしも、少なくとも事件の方向性に関わる重要事項は、弁護士がしっかり依頼者とやりとりすべきでしょう。

弁護士との連絡トラブルの回避法

どのような頻度で報告や連絡をしてほしいかを弁護士に伝えておきましょう。

ただ、何も進展もないのに毎日のように報告を求めることはやめたほうがいいでしょう。

常識的な範囲で弁護士に報告を求め、弁護士に実行してもらうことが大切です。

④事件の方向性や解決内容に納得できない

弁護士と依頼者が打ち合わせをしていく中で、事件の方向性や解決内容に納得ができないということが考えられます。

交通事故では、以下のような方向性等の違いが想定されます。

具体例①

依頼者:早期解決を望み、相手方保険会社と訴訟外で示談を望んでいる

弁護士:多額の賠償金が望めるとして、訴訟提起を執拗に勧める

具体例②

依頼者:後遺障害が非該当になり、自賠責へ異議申し立てを望んでいる

弁護士:異議申し立てをしても結果が変わらないとして、異議申し立てをせずに、傷害部分のみの賠償金だけで相手方保険会社と示談しようとしている

後遺障害の異議申し立てについて、詳しくは以下をご覧ください。

当事務所の異議申し立ての解決事例については、以下をご覧ください。

納得行く解決にするための方法

まずは依頼している弁護士に、自分が考える方向性、解決内容を伝えましょう。

その上で、どうしてその方向性や解決内容が難しいのかを説明してもらいます。

その内容に納得ができない場合には、セカンドオピニオンで別の弁護士に相談してみることも検討しましょう。

⑤弁護士が交通事故事案に慣れておらず適切な処理ができていない

弁護士にも得意・不得意分野があります。

普段、交通事故事案をあまり扱っていない弁護士の場合は、交通事故に注力している弁護士に比べ、処理スピードや処理内容の点で劣ることがあります。

その弁護士の注力分野が何か把握するためには、事務所のホームページの弁護士紹介欄を見るとわかることが多いと思います。

交通事故に詳しい弁護士を見極めるための方法

弁護士に依頼前に、交通事故事件に注力しているか聞いてみることが最も簡単かつ効果的であると思います。

また、相談時に交通事故に関することを質問してみることも考えられます。

交通事故に慣れていない場合だと、抽象的な話をしたり、回答を保留したりすることが多いでしょう。

質問に何でも回答できるようであれば交通事故に注力している可能性が高いでしょう。

⑥弁護士と相性が合わない

弁護士と相性が合わないというケースも存在します。

例えば、

- 弁護士に厳しい言葉で怒られ続け、恐怖を感じている

- 弁護士が説明する法律用語が難しくて理解できない

- 弁護士と会話がいつも噛み合わない

- 弁護士が依頼者に寄り添ってくれない

などが考えられます。

弁護士との相性を事前に確認する方法

実際に、会って話をするか、あるいは、オンラインなどで顔を見ながら相談をしてみることが大切です。

その際に、話をしている雰囲気や所作などを見て、信頼できるかどうかを検討されることをおすすめします。

⑦約束を守ってくれない

例えば、「〜までに必ず▲▲▲を請求します。」と弁護士が言ったにもかかわらず、その期限までに何もしてくれないなどのことがあります。

また、「〜は必ず獲得できます。」(そもそも、このような約束は、弁護士倫理上認められない可能性が高いです。)と言っていたにもかかわらず、実現してもらえなかったということがあり得ます。

約束を守っていないのは、多くの場合、弁護士側に問題があると思われます。

信頼できる弁護士かを見極める方法

信頼できるかどうかは、実際に依頼してみないと分からない部分があります。

もっとも、相談時の言動や振る舞いをみて少しでも不審に思う点があれば依頼は避けたほうがいいかもしれません。

また、実際に依頼して、不審な点が続くようであれば、契約は解約して別の弁護士への依頼を検討されてもいいでしょう。

その際には、解約時に費用が必要かどうか依頼している弁護士に確認しましょう。

⑧依頼者に意向を無視する

依頼者が要望している事項について、聞く耳を持たず、弁護士の判断だけで勝手に事件を処理していくなどのケースも考えられます。

たしかに、主張の内容によっては、必ずしも依頼者の意向が通るとは限りませんが、その場合はなぜ通らないか理由を説明すべきですし、聞く耳を持たないのは好ましくない状態かと思います。

依頼者の希望を尊重してもらうため方法

弁護士に、自分の希望、意向を明確に伝えておくことが大切です。

伝え方としては口頭に加えて、メールを送信しておくなど、明確に伝えておくことが大切です。

交通事故を弁護士に依頼するメリット・デメリット

交通事故で弁護士に依頼するメリットは多いです。

例えば、以下のようなものが挙げられます。

メリット

①相手方(加害者・相手方保険会社・相手方代理人)とのやりとりを全て弁護士に任せられる

弁護士が介入した場合は、相手方は被害者の方と直接やりとりができなくなります。

交通事故の被害者の方は、ただでさえ事故のストレスを抱えているのに、相手方とやりとりをするというのは更なる精神的負担になります。

また、相手方が保険会社や代理人弁護士の場合、交渉のプロですから、被害者の方が圧倒されてしまい、気付かないうちに被害者に不利に物事を進められてしまう危険性があります。

加えて、相手方が保険会社の場合、交渉担当者と電話が繋がるのが平日の午前9時〜午後5時ということが多く、仕事をしている方にとっては連絡が取りにくいかと思います。

このような負担を弁護士に任せられるのは大きなメリットではないでしょうか。

②治療の打ち切りの交渉

被害者が病院の窓口で治療費を負担せず、相手方任意保険会社が治療費を直接病院に支払ってくれることがあります。

この状態を「一括対応」といいます。

一括対応は保険会社がサービスで行っているため、ある一定の時期になったら、被害者に痛みが残存していても一方的に打ち切ってきます。

もっとも、弁護士が介入した場合は、被害者の痛みの状態や医師の見解をもとに、一括対応の期限を延ばしてもらえる可能性があります。

一括対応等について、詳しくは以下をご覧ください。

③過失割合の交渉

物損、人損どちらにも関わる問題として、過失割合という問題があります。

被害者に不利な過失割合で合意してしまえば、賠償額がその分だけ減額されてしまいます。

弁護士が介入した場合には、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」といった、過失割合の類型を集積した本に書いてあることを基礎に、個別具体的な状況に応じて交渉していくことになります。

具体的には、

- ドライブレコーダー映像の確認

- 周囲の防犯カメラ映像の確認

- 実況見分調書等の確認

- 目撃者の証言はどうなっているか

- 車両の傷の状態から何か推測できることはないか

等を検討して、主張を組み立てていきます。

過失割合について、詳しくは以下をご覧ください。

④後遺障害の申請

継続して通院しても、痛みが残ってしまった、可動域が制限されてしまった、骨が変形してしまった等の後遺障害が残存してしまった場合は、自賠責に対して後遺障害申請をすべきです。

後遺障害申請の際に、どのような資料を提出した方が良いかはケースバイケースで、専門的な知識を要します。

交通事故に特化した弁護士であれば、認定にあたってプラスの材料・マイナスの材料を判断できますので、適切な後遺障害認定を期待できます。

仮に、期待した後遺障害が認定されなかったとしても、異議申立てや紛争処理機構への申し立て等をサポートし、判断を覆す活動もすることができます。

後遺障害申請について、詳しくは以下をご覧ください。

⑤賠償金増額の可能性

弁護士が交渉をすれば、多くの場合で賠償額が増額します。

特に、

- 休業損害

- 傷害慰謝料

- 後遺障害慰謝料

- 後遺障害逸失利益

等の項目は、裁判基準とそれ以外の基準で差額が大きく、弁護士は高額な方の裁判基準を念頭に交渉することが可能です。

休業損害について、詳しくは以下をご覧ください。

傷害慰謝料・後遺障害慰謝料について、詳しくは以下をご覧ください。

後遺障害逸失利益について、詳しくは以下をご覧ください。

⑥訴訟提起

交渉で折り合いがつかない場合は、裁判所に訴訟提起をしていくことになります。

訴訟で勝訴するためには、適切な主張の組み立て、適切な証拠の収集・提出が必要になってきます。

弁護士は、裁判のプロですので、安心して任せられるかと思います。

交通事故の裁判について、詳しくは以下をご覧ください。

交通事故を弁護士に依頼すべき必要性について、詳しくは以下をご覧ください。

デメリット

①弁護士費用の問題

上記で解説したとおり、弁護士費用を支払った結果、最終的に受け取る賠償金が減るというケースもあります。

もっとも、弁護士費用特約を使用できれば、多くの場合で弁護士費用の問題をクリアすることができます。

②相手方(相手方保険会社、相手方代理人も含む)と直接やりとりができない

弁護士が介入した場合は、相手方に直接申し出をしたい時にも、弁護士を通じてしかやりとりできなくなります。

もっとも、依頼者の申し出事項を弁護士が相手方に正確に伝えている分には、特に問題ないかと考えています。

弁護士依頼のメリット・デメリットまとめ

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

後悔しないために!費用倒れを防ぐための目安

弁護士費用の相場

弁護士費用特約がない場合

弁護士費用の大部分は着手金と報酬金が占めますので、費用倒れを防ぐには着手金と報酬金を確認することが重要です。

以下は、弁護士費用特約がない場合の着手金、報酬金の相場です。

| 費用項目 | 相場 |

|---|---|

| 着手金 | 着手金無しで0円の事務所も多い。 着手金有りの場合は20〜50万円程度。 |

| 報酬金 | 固定報酬20万円程度 + 経済的利益の10〜20%程度 |

ホームページ上で弁護士費用を公開している事務所では、上記のような費用形態が多く、着手金は0円の事務所が多いです。

後遺障害の程度に応じて、報酬金の金額を修正する事務所もあります。

弁護士費用特約がある場合

弁護士費用特約がある場合には、弁護士費用特約の基準に沿って計算することになります。

弁護士費用特約がある場合には、極めて特殊な事情がない限りは費用倒れの心配はありません。

費用倒れとなる条件や金額の目安

費用倒れになる可能性があるケース

費用倒れになる可能性があるのは以下のようなケースです。

弁護士費用特約がない

+

① ケガはなく物損(修理費用等)のみの場合

② ケガが打撲・捻挫などで軽症の場合

③ 治療が3〜4ヶ月程度で終了している場合

④ 過失割合が大きい場合

⑤ 相手方が無保険で資力に乏しい場合

費用倒れを回避できる目安

費用倒れになるかどうかの目安としては、

が目安となります。

後遺障害等級は1〜14級まであり、14級が最も低い等級になります。

少なくとも14級に認定されていれば、後遺障害慰謝料、逸失利益が請求できるため、弁護士が介入することで増額できる損害項目が増えます。

そのため、後遺障害に認定されていれば、費用倒れにならない可能性が高くなります。

依頼後に後悔したら弁護士は変更できる?

弁護士に依頼後、相性が合わない、誠実な対応をしてもらえていない等の理由で弁護士を変更したいと考えることもあるかと思います。

結論としては、弁護士を変更することは可能です。

ただし、依頼している弁護士と契約を解除していただいて、新たな弁護士に依頼することになります。

弁護士の変更方法や注意点について、詳しくは以下をご覧ください。

後悔しない交通事故の弁護士の選び方

相談で弁護士との相性を確認する

まずは、相談段階で弁護士との相性を確認するのが良いです。

例えば、

- 話し方、雰囲気

- 聞かれたことに対してしっかり答えてくれているかどうか

- 法律用語を噛み砕いて説明してくれているかどうか

- 被害者の苦しみに共感してくれているかどうか

- 同種事案の扱い経験があり知識が豊富かどうか

などの要素を確認するのが重要かと考えています。

弁護士費用について依頼前に確認する

弁護士費用は、弁護士と依頼者の間で揉める原因の一つです。

弁護士費用は、相談時にしっかり確認しましょう。

確認の際は、

- ① いつ発生するのか

- ② 金額はいくらか

- ③どのような場合に発生するのか

- ④どのような形で支払うのか(賠償金から控除する形か、依頼者が送金しなければいけないか等)

- ⑤中途解約の場合はどのように処理されるか

等のポイントに着目するのが良いかと思います。

また、上記の事項については、多くの場合、委任契約書に記載されていますので、内容をよく確認してから署名・押印するようにしてください。

専門性の高い弁護士に依頼する

事件の遂行にあたっては、やはり交通事故に注力している弁護士の方が、正確な知識による適切な解決が期待できます。

交通事故に注力しているかどうか見極めるためには、

- 事務所のホームページ等で交通事故に注力しているか確認する

- 事務所のホームページ等で交通事故の解決実績(お客様アンケート等)を確認する

- 相談時に、交通事故特有の質問に対しても、しっかり答えてくれている

- 交通事故に関する書籍を執筆している

などに着目すると良いかと思います。

セカンドオピニオンで別の弁護士に相談してみる

交通事故に限らず、法律分野においては、答えが一つではない問題がたくさんあります。

そのような問題は、弁護士によって見解が分かれることもあります。

複数の弁護士に相談して色々な見解を聞き、ご自身が一番納得する弁護士に頼むの一つの手です。

【体験談】弁護士に相談して後悔せずに済んだケース

仕事中に車同士の事故に遭い、足の開放骨折など重傷を負った依頼者様。

長期リハビリの末も膝の痛みが残り、相手保険会社から後遺障害「14級9号」として約200万円の提示を受けました。

しかし納得できず、当事務所にご相談。

弁護士が医療記録を精査し異議申立てを行った結果、「12級13号」へと等級が覆り、最終的には1200万円以上の増額に成功しました。

保険会社任せでは得られなかった正当な補償を実現できた事例です。

このように、弁護士に相談することで後悔せずに済むだけでなく、本来受け取れるべき正当な補償を得られる可能性が高まります。

※上記はあくまで一例であり、ケースによって結果が異なりますので、ご注意ください。

まとめ

交通事故に遭うことも、弁護士に依頼することも、人生の中でそれほど多くはありません。

だからこそ、弁護士に依頼して後悔したくありません。

依頼者が納得する解決をすることがなによりですし、筆者も事案を解決した時に依頼者に納得してもらうことが一番の喜びです。

本記事が、弁護士に依頼して後悔してしまった方、あるいはこれから弁護士に依頼することを検討している方の一助になれば幸いです。