後遺障害の異議申立て|成功率をアップさせる方法と流れ

後遺障害の異議申立てとは、後遺障害の認定結果に不服がある場合に再審査を求めることをいいます。

交通事故によるケガの症状が残っているのに、後遺障害に認定されないことは本当に残念なことです。

後遺障害に認定されなかったことに納得がいかない場合には、異議申立てという手続きを行うことで、再度、自賠責保険(共済)に後遺障害の審査をしてもらうことができます。

この記事では、交通事故に強い弁護士が異議申し立ての方法や流れ、費用等について解説します。

また、後遺障害の異議申し立ての成功率をアップさせる方法についてもご紹介していますので、ぜひ参考になさってください。

目次

後遺障害認定に不服がある場合

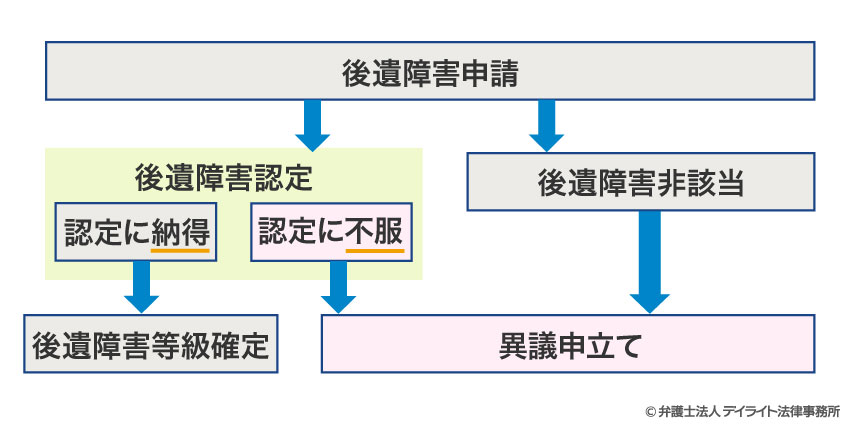

後遺障害を申請し、その認定結果に不服がある場合の流れを示すと下図のようになります。

交通事故において、後遺障害の申請をしても、必ずしも後遺障害等級が認定されるわけではありません。

後遺障害の審査が終了すると自賠責保険・共済から以下の書面が送られてきます。

- ① 後遺障害の審査の結果が記載された書面

- ② 認定の理由が記載された「別紙」の書面

被害者は、これらの書面によって、後遺障害の結果を知ることができます。

後遺障害の等級は、大きく分けて1級から14級まであります。

そのいずれにも認定されなかった場合のことを「非該当」と呼びます。

非該当になったり、ある等級が認定されたとしても認定された等級に不服があったりする場合は、異議申立てをすることができます。

異議申立ては、時効にかからない限り、何度も行うことができます。

ただし、1度目の後遺障害申請と同じ資料を送ったとしても、後遺障害の異議申し立てが認められる確率が上がるというわけではありません。

また、異議申立てを何度も行えば、その分、被害者が賠償金を受け取ることが遅くなるというデメリットもあります。

異議申立ての方法

異議申し立ての方法としては以下の2つの方法があります。

- ① 事前認定による方法

- ② 被害者請求による方法

事前認定による方法

事前認定とは、相手方の任意保険会社を経由して、自賠責保険会社に申請をし、後遺障害の調査・認定をする方法をいいます。

事前認定をする場合は、次のように手続きが進行していきます。

-

- 1

- 被害者が、相手方任意保険会社に異議申立書等を提出

-

- 2

- 相手方任意保険会社が、自賠責保険会社に申請

-

- 3

- 自賠責保険会社が、損害保険料率算出機構に書類を送付

-

- 4

- 損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が、審査・認定

-

- 5

- 審査結果が、自賠責保険会社に通知され、自賠責保険会社から相手方任意保険会社に通知される

-

- 6

- 相手方任意保険会社から被害者に審査結果が通知される

①被害者が、相手方任意保険会社に異議申立書等を提出

まず、被害者が、異議申し立てに必要な書類を集めて、相手方の任意保険会社に送付する必要があります。

この場合、被害者の方は、事前に「異議申立書」を作成し、その「異議申立書」や追加の「診断書」、「カルテ」、「画像鑑定報告書」などを相手方の任意保険会社に提出する必要があります。

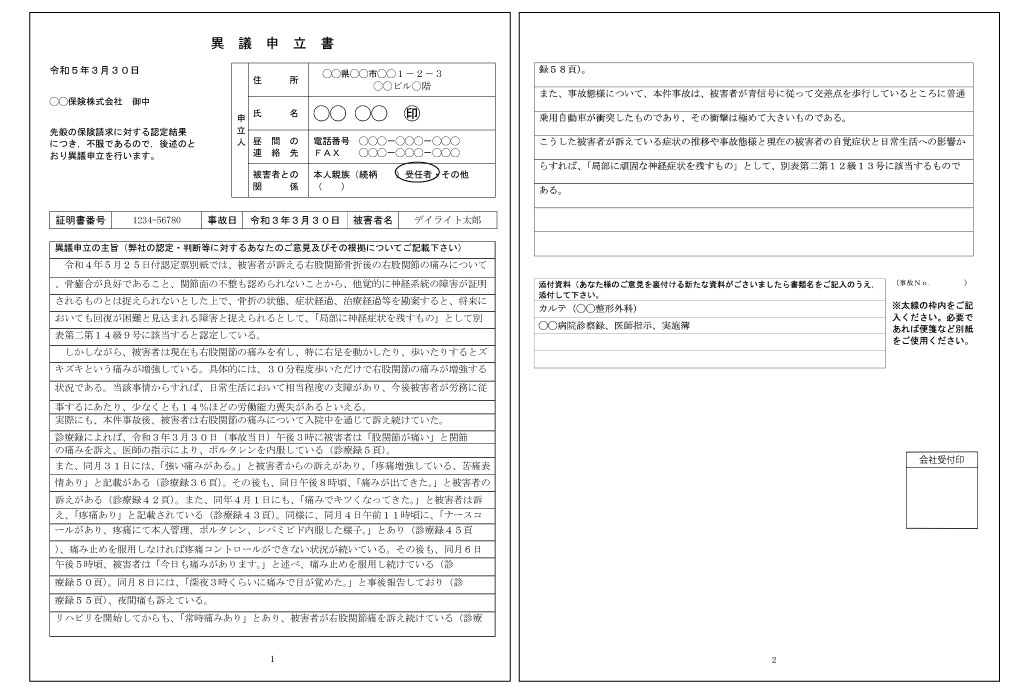

▼クリックで拡大できます。

②相手方任意保険会社が、自賠責保険会社に申請

相手方任意保険会社が、被害者から異議申立書等の提出を受けた後、自賠責保険会社に対し、後遺障害の異議申立ての請求を行います。

③自賠責保険会社が、損害保険料率算出機構に書類を送付

自賠責保険会社が、相手方任意保険会社から受け取った異議申立書や追加の診断書、カルテ、画像鑑定報告書等を、損害保険料率算出機構に送付します。

④損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が、審査・認定

損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が、自賠責保険会社から提出を受けた異議申立書や追加の診断書、カルテ、画像鑑定報告書等をもとに、後遺障害を認めることができるのか調査します。

⑤審査結果が、自賠責保険会社に通知され、自賠責保険会社から相手方任意保険会社に通知される

④で調査された結果が、自賠責保険会社に通知され、その後、自賠責保険会社から相手方任意保険会社に通知されます。

⑥相手方任意保険会社から被害者に審査結果が通知される

④で審査された結果が、相手方任意保険会社から被害者に通知されます。

なお、稀に、親切な相手保険会社の担当者が異議申し立てのアドバイスや協力をしてくれることもあるようですが、そういった協力を得られない場合には、交通事故に精通した専門の弁護士に相談すべきでしょう。

被害者請求による方法

被害者請求とは、相手方の任意保険会社を経由することなく、自賠責保険会社に申請をし、後遺障害の調査・認定をする方法をいいます。

被害者請求をする場合は、次のように手続きが進行していきます。

①被害者が、相手方の自賠責保険会社に申請

まず、被害者が、自分で必要書類を集めて、相手方の自賠責保険会社に申請する必要があります。

後遺障害の異議申立てをする場合の必要書類については、次のような書類を相手方の自賠責保険会社に提出することが考えられます。

そのため、次のような書類は事前に準備するようにしましょう。

【必ず必要な書類】

- 異議申立書

【必要に応じて提出する書類】

- 診断書

- カルテ

- 医師の意見書、医療照会書

- 画像鑑定報告書

- 新たな画像(レントゲン、CT、MRIなど)

- 実況見分調書などの刑事記録

- 物損資料

- 被害者の陳述書

②自賠責保険会社が、損害保険料率算出機構に書類を送付

自賠責保険会社が、①で受け取った必要書類を、損害保険料率算出機構に送付します。

③損害保険料率算出機構の自賠責損害調査センター事務所が、審査・認定

事前認定による方法の場合と同様に、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が、自賠責保険会社から提出を受けた異議申立書や診断書、カルテ、画像鑑定報告書等をもとに、後遺障害を認めることができるのか審査します。

④審査結果が、自賠責保険会社に通知される

③で審査された結果が、自賠責損害調査事務所から自賠責保険会社に通知されます。

⑤自賠責保険から被害者または代理人の弁護士に審査結果が通知される

③で審査された結果が、自賠責保険会社から被害者または代理人の弁護士に通知されます。

⑥自賠責保険から賠償金の支払い

③で審査した結果、後遺障害として認められた場合には、自賠責保険会社から賠償金が支払われます。

なお、1度目の後遺障害申請を事前認定で行った場合、後遺障害の異議申し立てでは、事前認定と被害者請求のどちらも選択することができます。

一方、1度目の後遺障害申請を被害者請求で行った場合、事前認定の方法を選択することはできず、後遺障害の異議申し立てでも、被害者請求で行わなければなりません。

なお、弁護士に依頼した場合には、後遺障害の異議申立てに必要な資料・書面をすべて弁護士が準備して被害者請求の方法により異議申し立てを行います。

異議申立ての必要書類

異議申し立てにあたっては、異議申立書を提出する必要があります。

また、必ず必要というわけではありませんが、異議申立書に記載のあることを基礎づける証拠資料を添付して異議申し立てをすることがほとんどです。

1回目の後遺障害申請においても、自賠責保険で十分な審査を行った上で、判断がなされています。

したがって、後遺障害の認定を覆すには、1回目の後遺障害申請時には提出していなかった新たな証拠を提出しなければ認定を覆すことは難しいのです。

【異議申立ての必要書類】

- 異議申立書

- 異議申立書を基礎づける証拠資料

異議申立書

異議申立書の様式は特に決まっていませんが、基本的に以下のような事項を記載する必要があります。

【異議申立書への記載事項】

- 被害者の住所、氏名

- 交通事故の発生日

- 自賠責保険の証明書番号など事故を特定する事項

- 異議申立ての趣旨

- 異議申立ての理由

異議申立ての趣旨は、どの症状がどの等級に該当するべきなのかを記載することになります。

異議申立ての理由は、異議申立ての趣旨を根拠付ける理由を記載することになります。

異議申立ての理由は、異議申立書への記載事項の中でも重要なものとなります。

そのため、認定を受けた等級がいかに不合理であるのか、被害者の症状が等級の認定基準を満たしていることなどを具体的に指摘し、説明する必要があります。

異議申立書を基礎づける証拠資料

前述したように、異議申立書を基礎づける証拠資料としては、次のようなものが考えられます。

- 診断書

- カルテ

- 医師の意見書、医療照会

- 画像鑑定報告書

- 新たな画像(レントゲン、CT、MRIなど)

- 実況見分調書などの刑事記録

- 物損資料

- 被害者の陳述書

異議申立ての期間

異議申し立てを行って、審査結果が返ってくるまでの期間は事案によってばらつきがありますが、少なくとも2ヶ月はかかります。

複雑な事案では6ヶ月程度を要する場合もあります。

審査機関が、後遺障害の認定を検討するにあたって、病院などに医療照会を行う場合には、病院が回答する時間も必要となるため、それだけ時間がかかることが多いです。

審査機関

後遺障害の認定は、損害保険料率算定機構・自賠責損害調査事務所で審査されます。

損害保険料率算定機構・自賠責損害調査事務所は、中立的な機関として後遺障害の審査を行っています。

後遺障害の異議申立ての成功率

後遺障害の異議申立てを行い、後遺障害として認められる確率は高くはないです。

異議申立ての統計は以下のようになっています。

| 審査件数 | 1万1604件 |

|---|---|

| 等級変更が認められた件数 | 1509件 |

引用元:損害保険料率算出機構「2022年度 自動車保険の概況 図9」

以上を前提にすると、後遺障害の異議申立てが成功する確率は、約13%となります。

そのため、後遺障害の異議申立てをしても、必ずしも後遺障害等級が認定されるわけではありません。

しかし、適切な資料を集め、本件では後遺障害として認定されることが妥当であることを書面で説得的に訴えることができれば、後遺障害の異議申立てが認められる可能性があります。

少しでも後遺障害の異議申立てが成功する確率を上げるためにも、交通事故に精通した弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

なお、後遺障害の異議申し立てをした結果、当初認められていた後遺障害の等級より下がることはありません。

つまり、当初、後遺障害12級と認められたが、この認定結果に不服があり、後遺障害の異議申立てを行った結果、後遺障害14級になるということはありません。

後遺障害の異議申立てにかかる費用

実費

後遺障害の異議申立てでは、手数料などはかからないため、無料で行うことができます。

ただし、画像鑑定報告書や新たな画像を取り寄せる際に、発行手数料等がかかる場合がございますので、ご注意ください。

弁護士費用

弁護士費用については、ご依頼いただく弁護士によってバラバラなので、ご依頼する弁護士に尋ねられることをおすすめいたします。

ただし、被害者が弁護士費用特約にご加入されている場合は、特殊な場合を除き、弁護士費用は実質0円でご依頼いただけます。

異議申立ての成功率をアップさせるポイント

認定結果の分析

後遺障害の異議申立てを成功させるためには、なぜ希望どおりの後遺障害の等級に認定されなかったのかを分析することが重要です。

まず、自賠責保険からの認定結果が記載されている通知文書とその「別紙」で、後遺障害の認定(非該当)の理由を確認します。

次に、その理由に対して、現状の証拠で反論できないか検討します。

現状の証拠で反論できなさそうな場合には、反論するために必要となりそうな新たな証拠がないか検討します。

例えば、非該当の認定の理由が「画像所見がない」という理由であれば、本当に画像所見がないのか、主治医に確認して必要に応じて意見書を作成してもらうことを検討します。

また、画像鑑定の専門業者に依頼して、本当に「画像所見がない」のかを鑑定してもらうことも検討すべきでしょう。

また、例えば、症状の一貫性や連続性に疑いがあるのであれば、それを払拭するために病院のカルテを取得することを検討すべきでしょう。

このように、認定結果の理由を分析して、それに反論できる証拠がないかを十分に分析することが大切になってきます。

認定に有利になりうる証拠の提出

①医師の意見書、医療照会

後遺障害の審査は、医療記録に基づいて行われています。

したがって、残存している症状の存在が医学的に証明できるか、少なくとも説明できるレベルであることを主張立証しなくてはいけません。

その際に、有力な証拠となるのが、医師の意見書です。

意見書という体裁で作成してもらう場合には、医師にも相応の労力がかかるため、費用も高額になります。

また、医師としても責任が大きくなると考え、作成に消極的な場合も多いかと思います。

そういった場合には、医療照会という形を取ることを検討すべきです。

医療照会とは、被害者側で医師への質問事項を用意して、それに対して医師の見解を簡潔に記載してもらうという方式です。

こうした方式であれば、費用も抑えられますし、協力してくれる医師も多いかと思います。

できれば、医療照会の前に、医師面談をして医師の見解を聞いておいた方がいいでしょう。

仮に、医師の見解も自賠責保険と同様で後遺障害に否定的であれば、医療照会が無駄になってしまうからです。

②カルテ

病院で作成されたカルテ(診療録)は、通院中の被害者の体の状態の推移が記録されたもので、重要な証拠の一つです。

後遺障害申請にあたって、必須となる診断書には記載されていない細かい情報が記載されていることもあり、後遺障害の認定に有利な証拠となりえます。

もっとも、カルテには、後遺障害の認定にあたって不利となる事情も記載されていることもあります。

例えば、「痛みは軽減」「痛みはなくなった」といった記載がある場合には、認定に不利に考慮されます。

被害者としては、こうした発言をした意図や記憶がなくても、こうした記載が残っていることもありますので、カルテを提出する場合には内容をしっかりと確認すべきでしょう。

③画像鑑定報告書

主治医は、レントゲン等の画像に異常があると診断しているのに、自賠責保険の認定では、異常所見がないと判断されることがあります。

こうした場合には、主治医に画像についての見解を聴取して、上記した医療照会を実施することを検討します。

また、画像を鑑定してくれる業者に依頼して、異常があるかどうかを別の医師に鑑定してもらう方法もあります。

鑑定にあたっては、費用はかかりますが、その鑑定によって、異常所見があるということであれば、認定に有利な証拠として提出することができます。

鑑定費用については、弁護士費用特約で賄えることもありますので、ご加入の保険会社に確認されたほうがいいでしょう。

④新たな画像(レントゲン、CT、MRI等)

後遺障害認定において、画像所見があるかどうかは重要です。

画像に異常が見られる場合には、その異常が痛みや体の動かしづらさの原因となっている可能性があるため、後遺障害認定に有利な証拠となり得ます。

通常の場合、事故後、骨折の有無を確認するためにレントゲンを撮影しているので、後遺障害の申請にあたっては、レントゲン画像は提出されていることが多いでしょう。

しかし、レントゲン画像では骨の状態は分かりますが、体の軟部組織や靭帯の損傷、骨挫傷、血腫等は発見することが出来ません。

したがって、事案によっては、改めてMRIやCTを撮影することも検討すべきでしょう。

もっとも、事故から時間が経過してからの撮影となるため、仮に異常があったとしても事故との関係性が問題になる可能性があります。

⑤刑事記録

刑事記録としては、実況見分調書や供述調書などが挙げられます。

実況見分調書とは、事故の状況を詳細に記載したもので、警察官が作成するものです。

実況見分調書では、具体的な事故状況が記載されています。

例えば、追突されたことで、被害者の車がどの程度、前に押し出されたかといったことまで記載されています。

実況見分調書は、事故態様だけでなく、事故の規模を証明するためにも重要な証拠となる場合があります。

人身事故の届け出をしていない場合には、物件報告書という簡略化したものしか作成されませんので、事故でケガをして後遺障害や過失割合などで争いになりそうな場合には、人身事故の届け出をした方がよいでしょう。

また、事故によっては、加害者の供述調書が開示されることもあります。

供述調書により加害者が、事故当時、どの程度のスピードでどのような運転をしていたかが分かることもありますので、供述調書も重要な証拠となりえます。

刑事記録は、加害者が不起訴の場合や刑が確定した場合、検察庁へ閲覧、謄写の申請が可能です。

ただし、全ての範囲の刑事記録が開示されるわけではなく、捜査機関において、開示可能な資料が開示されることになります。

⑥被害者の陳述書

事故の状況、治療の経過、現在の症状、後遺障害の日常生活・就労への影響等を記載した被害者の陳述書を提出する場合もあります。

後遺障害に強い弁護士に相談する

後遺障害の異議申し立てを成功させるためには、上で解説したように、認定結果を分析し、反論するための証拠を提出することが重要となります。

しかし、被害者自身がこれらを適切に実施するのは難しいです。

後遺障害に強い弁護士は、後遺障害の異議申し立てに関する専門知識やノウハウを有しています。

そのため、異議申し立てをご検討されている方は、まずは専門家に相談なさった方がよいでしょう。

異議申立てにより後遺障害認定された事例

当事務所での解決事例の2つをご紹介します。

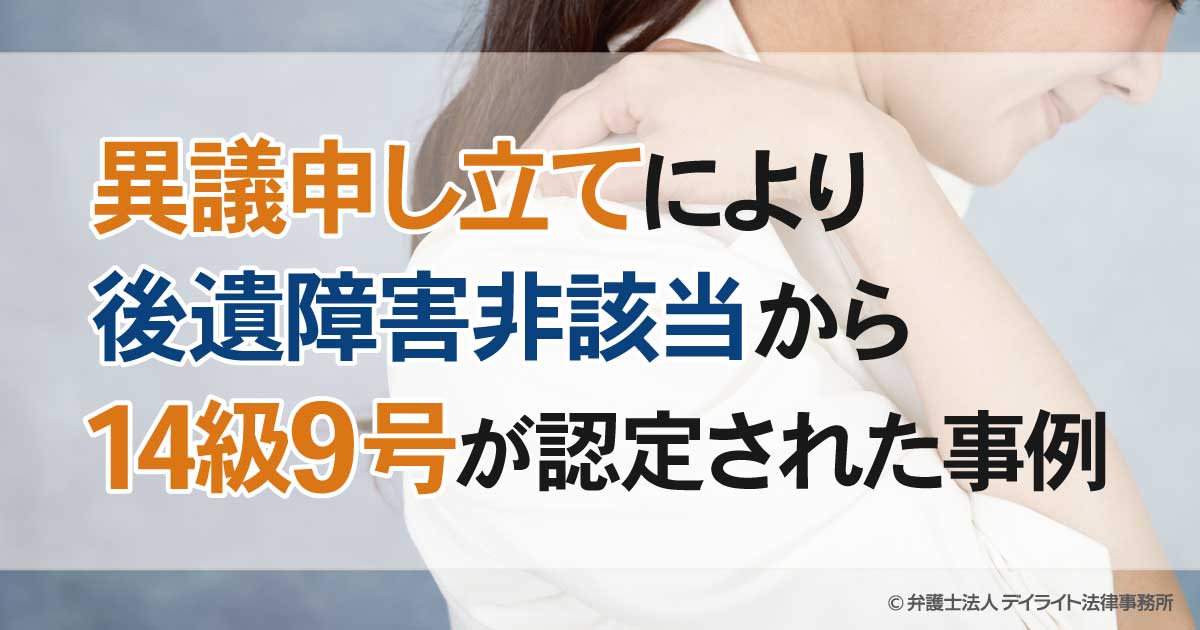

後遺障害非該当から後遺障害14級9号が認定された事例

被害者は、片側2車線の道路を直進していたところ、反対車線を走行していた車が路外のコンビニに入ろうとして右折してきたため、衝突する交通事故に遭いました。

衝突した際の衝撃は大きくエアバックは開いており、被害者の車の運転席側は部品がほとんど落ちてしまっている状態でした。

| 受傷部位 | 首(頚椎捻挫)、腰(腰部挫傷) |

| 変更前の等級 | 非該当 |

| 変更後の等級 | 14級9号(頚部痛、頭痛) |

上記事例において、被害者の首と腰の痛みは残っていたため、病院に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害の申請を行いました。

その結果、1度目の申請では非該当という結果が戻ってきました。

しかし、被害者の乗っていた車の損壊状況から推測される事故規模や、治療の経過、症状の推移、現存する痛みの程度などを考慮すると、首と腰の痛みについて、14級9号の認定がなされるべきと思われました。

そこで、被害者の治療経過をより詳細に確認するために病院のカルテを取り寄せました。

すると、カルテには、首の痛みについての記載が随所に見られ、理学療法士によるリハビリ報告書にも同様の記載があることがわかりました。

弁護士は、このカルテ等を追加資料とし、異議申立てを行いました。

すると、1度目の申請と異なり、カルテの記載等から、被害者の症状が受傷当時から一貫して継続しているとして、非該当から14級9号の認定に変更されました。

後遺障害非該当から後遺障害14級9号が認定された事例

被害者は、旅行先で普通乗用車に乗車していたところ、加害者の車から追突されました。

| 受傷部位 | 首(頚椎捻挫) |

| 変更前の等級 | 非該当 |

| 変更後の等級 | 14級9号(頚部痛) |

上記事例において、弁護士が必要書類を全て揃えて、後遺障害の申請を行いましたが、結果は非該当の認定を受けました。

しかし、弁護士が再度、事故状況や治療経過など記録を確認したところ、後遺障害認定されても良いケースと思われました。

弁護士が、当時の症状を被害者に確認したところ、依然として強い痛みが残っているとのことでした。

そこで、弁護士は、異議申し立てを行うことにしました。

弁護士は、事故態様や、治療経過、症状の一貫性などを具体的に異議申立書にまとめ、証拠資料を添付して異議申立てを行いました。

そうしたところ、異議申立てが認められ、首の痛みについて14級9号が認定されました。

まとめ

自賠責保険において、十分に検討して出された後遺障害等級の結果を覆すことは容易ではありません。

多角的な視点から考察し、適切な証拠を収集し、証拠に基づき説得的に論証できなければ認定を覆すことは難しいでしょう。

後遺障害に納得がいかず、お困りの場合には専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

当法律事務所の人身障害部は、交通事故に精通した弁護士のみで構成されており、後遺障害に悩む被害者を強力にサポートしています。

弁護士費用特約にご加入されている場合は、特殊な場合を除き弁護士費用は実質0円でご依頼いただけます。

LINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、後遺障害診断書でお困りの方は、お気軽にご相談ください。