離婚調停の流れとは?有利に進めるポイントも紹介

離婚調停をスムーズに進めるためには、離婚調停の流れを押さえておくことが大切です。

離婚調停は、家庭裁判所で離婚や離婚条件などについて話し合う手続きです。

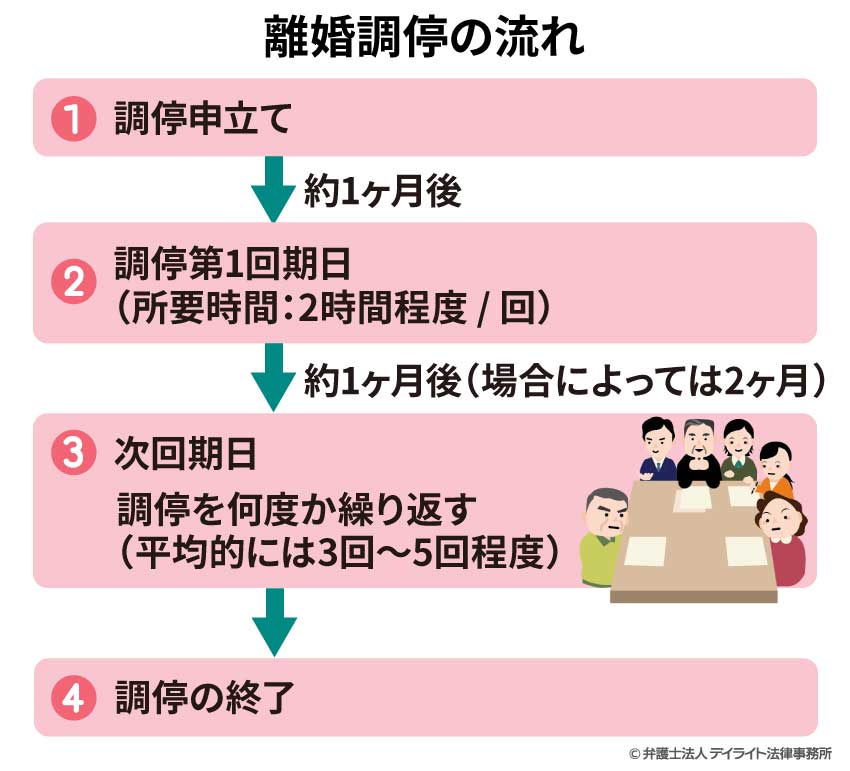

離婚調停の申立てをすると、第1回目の期日(調停を実施する日)が決まり、話し合いが開始されます。

期日では、申立人と相手方が交互に調停委員に話をする形で話し合いが進められます。

期日1回当たりの所要時間は2時間程度です。

その時間内に話し合いがつかなければ、第2回目、第3回目と期日が続きます。

そして、合意がまとまれば調停成立、合意ができなければ調停不成立となり、手続きは終了します。

この記事では、このような離婚調停の流れについて詳しく解説いたします。

離婚調停を有利に進めるためのポイントも紹介いたします。

離婚問題にお悩みの方は、ぜひ参考になさってください。

目次

離婚調停とは?

離婚調停とは、離婚に関する様々な問題について、家庭裁判所で話し合うことをいいます。

具体的には、離婚するかどうかや、親権・養育費・面会交流・財産分与・慰謝料・年金分割などの離婚条件はどうするかについて話し合い、合意による解決を目指す手続きです。

離婚調停前に準備すべきこと

必要書類をそろえる

申立てに必要な書類

離婚調停を申し立てる際には、次のような書類が必要となります。

- 離婚調停の申立書類(申立書、事情説明書、進行に関する照会回答書など)

- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)

- 年金分割のための情報通知書(年金分割の割合を調停で定める場合)

当事務所では、離婚調停の申立書等のサンプルをホームページ上に掲載しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。

調停の当日までに準備する資料

調停での話し合いをスムーズに進めるため、必要な資料等を準備しておきましょう。

【必要な資料の具体例】

| 状況 | 資料 |

|---|---|

| 離婚について争いがある場合 | 離婚原因を裏付ける資料(不倫の証拠など) |

| 親権について争いがある場合 | これまでの監護の様子がわかる資料(母子手帳、保育園の連絡帳など) |

| 養育費や婚姻費用の請求がある場合 | 年収の資料(源泉徴収票、確定申告書など) |

| 財産分与の請求がある場合 | 財産内容を示す資料(財産目録、預金通帳の写し、不動産登記事項証明書など) |

| 慰謝料の請求がある場合 | 不法行為の事実関係を示す資料(不倫の証拠など) |

何を準備すべきかは事案により異なります。

そのため、具体的には離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

離婚問題に強い弁護士に相談する

離婚調停の申立てをお考えの場合は、申立前に、離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

離婚調停は解決までに時間がかかり、労力も要します。

そのため、まずは、離婚調停を行う必要性(最善の方法か)や、申立てのタイミングなどについて、助言をもらうとよいでしょう。

その結果、離婚調停を進めていくことになった場合は、離婚調停の進め方や準備事項について具体的な助言をもらうとよいでしょう。

離婚調停の流れ

①調停の申立て

離婚調停は申立てをすることでスタートします。

申立書の提出

申立ては、申立書を裁判所に提出することによって行います。

申立書の様式は、裁判所のホームページや窓口で入手することができます。

当事務所では、申立書類のサンプルを紹介しておりますので参考になさってください。

提出先の裁判所は、基本的に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

なお、弁護士に依頼している場合は、申立書の作成・提出は全て弁護士に任せることができます。

第1回目の期日(初回期日)の指定

申立てが受け付けられると、裁判所から第1回目の期日(裁判所に集まって話し合いをする日)の日程等についての連絡が入ります。

第1回目の期日は、申立てから1か月後くらいの日程(平日の日中)で調整されます。

第1回目の期日の日程が決まったら、相手方にも期日のお知らせ(呼出状)が送付されます。

なお、弁護士に依頼している場合は、裁判所からの日程調整の連絡等は全て弁護士の事務所に入ります。

裁判所からの連絡が当事者本人(依頼者の方)に直接入ることはありません。

②第1回期日

指定された日時になったら、裁判所に出頭し、待合室で待機します。

申立人(調停を申し立てた側)と相手方(調停を申し立てられた側)の待合室は別々です。

そして、まずは申立人が調停室に入り、本人確認後、調停委員に申立ての経緯や意向について話をします。

調停室は、会議室のような部屋であり、調停委員とはテーブルを囲んで話をすることになります。

調停委員会は、調停委員2人(男性・女性1人ずつ)と裁判官1人によって構成されます。

しかし、実際に話し合いに立ち会うのは調停委員のみで、裁判官は調停成立の場面など、重要な局面にしか現れないのが通常です。

弁護士に依頼している場合は、弁護士も一緒に調停室に入り、法律的な部分を補足するなど適宜フォローをしてくれます。

申立人の話しが終わったら(大体20分〜30分で一区切りです)、申立人は待合室に戻ります。

そして、今度は相手方が調停室に入り、調停委員に話をすることになります。

調停は、このように交互に調停委員に話をするという形式で進められます。

そのため、裁判所で相手と顔を合わせることは、調停の成立時等を除けば基本的にはありません。

次回期日の指定

調停期日の1回あたりの所要時間は2時間程度です。

時間内で合意がまとまらなかった場合は(第1回目ではまとまらない場合がほとんどです)、話し合いは次回期日に持ち越しとなります。

次回期日は、1か月後くらいの日程で調整されます。

しかし、当事者双方の都合が合わなかったり、裁判所の部屋が取れなかったりする場合は、2か月くらい先の日程になることもあります。

電話・ウェブ会議を利用した期日の実施

近年では、電話やウェブ会議システムによる調停の実施も増えてきています(※)。

2025年3月1日からは、法律改正により、調停の成立もウェブ会議を通じて行えるようになりました。

(法律改正前は、少なくとも調停成立の際には裁判所への出頭が必須でした。)

裁判所が遠方の場合は、ウェブ会議等を利用することで移動にかかる時間や負担を大幅に軽減できるため、大変便利になったということができます。

また、相手と同じ建物(裁判所)内に居なくても済むという点でも、大きなメリットがあるといえるでしょう。

ただし、ウェブ会議等は、希望すれば必ず実施できるものとはされていません。

裁判所が当事者の希望・意見を聞いたうえで相当と認めた場合にのみ実施できるものとされています。

この点、弁護士に依頼している場合であれば、通常はウェブ会議等での実施はスムーズに認められることが多いと思います。

弁護士に依頼している場合は、通常は弁護士の事務所から電話やウェブ会議システムを利用するため、本人確認やシステム利用がスムーズだからです。

一方、弁護士に依頼していない場合は、本人確認の問題などから許可してもらえない可能性もあるので注意が必要です。

ウェブ会議の場合は、映像の送受信も加わるため、調停委員の顔を見ながらのやり取りとなります。

なお、ウェブ会議はカメラをオンにすることが必須とされており、音声のみのやり取りは不可とされています。

③第2回期日~数回の期日

2回目以降の期日も、基本的には、第1回期日と同様に交互に調停室に入室し、調停委員に話をする形で進められます。

そして、話し合いがまとまるまで、あるいは、話し合いがまとまる見込みがない状態になるまで、期日が重ねられることになります。

何回期日を重ねるかは事案により異なりますが、5回~7回程度となるケースが多いです。

家庭裁判所調査官の関与

親権や面会交流など、子どもに関する事項が問題となっている事案では、期日に家庭裁判所調査官(以下、「調査官」といいます。)が立ち会う場合があります。

第1回期日から立ち会うこともあれば、2回目以降の期日から立ち会うこともあります。

また、調査官が関与する場合は、期日の進行と並行して、調査官調査や試行的面会交流が別途実施されることもあります。

調査官調査とは、調査官によって行われる、子どもの生活状況や意向などについての調査のことです。

調査は、調停期日とは別の日に、裁判所で調査官と面接をしたり、調査官が子どもを監護している側の家庭に訪問したりする方法で行われます。

調査の結果は「調査報告書」という書類にまとめられます。

そして、次の期日では、その調査報告書の内容を踏まえて話し合いが進められることになります。

試行的面会交流とは、家庭裁判所の児童室などで調査官立会のもとに面会交流を実施してみて、交流の様子を観察するものです。

試行的面会交流の結果も調査報告書にまとめられ、次の期日では、その結果を踏まえた話し合いが行われることになります。

④調停の終了

調停の成立

話し合いの結果、合意ができた場合は、調停室に調停委員・担当裁判官と当事者双方が集まり、調停条項(合意内容を箇条書きにしたもの)の確認を行います。

確認が済んだら、裁判所によって調停条項を記載した「調停調書」という書類が作成され、調停成立となります。

調停調書の作成をもって、法律上、離婚が成立します。

調停成立時は、裁判官が調停条項を読み上げて、合意内容に間違いがないかを確認します。

このとき、基本的には相手も調停室に同席しています。

しかし、DV事案などの場合、相手と同席するだけでも抵抗があるという方もいらっしゃいます。

このような場合は、同席したくないと調停委員に伝えると、通常は相手と会うことなく、調停を成立させることができます。

1人ずつ調停室に入ってもらい、裁判官が調停条項を読み上げてくれます。

なお、弁護士がついている場合は、本人は待合室に待機し、弁護士のみ調停室に入って調停を成立させることができます。

調停の不成立

合意ができなかった場合(合意ができる見込みがなくなった場合)は、「調停不成立」となり、調停の手続きは終了します。

申立ての取下げ

申立人が申立てを取り下げるという形で調停の手続きが終了することもあります。

取下げは、調停のどの段階においても、申立人が自由に行うことができます。

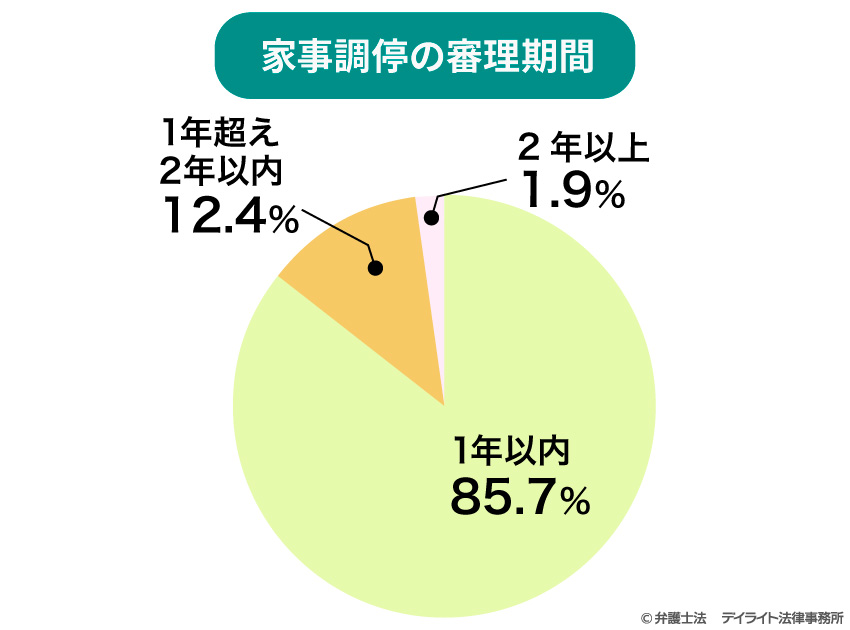

離婚調停の期間

裁判所のデータによれば、2024年度の家事調停(既済事件)の平均審理期間は7.2か月だったとのことです。

家事調停には離婚調停以外も含まれますが、離婚調停にかかる期間の平均としても7.2か月くらいと考えて問題ないと思います。

分布としては、全家事調停の既済事件約12万8163件のうち、1年以内のものが約10万9817件、2年以内のものが約1万5840件、2年を超えるものが約2506件となっています。

割合としては次のとおりです。

筆者の個人的な感覚としても、6か月から1年程度の期間になることが多いように思います。

離婚調停後の手続き

離婚調停が成立した場合

離婚届の提出

調停が成立したら、成立日から10日以内に離婚届を役所に提出する必要があります。

調停調書が作成されれば、法律上は離婚が成立しますが、戸籍の記載は自動的には変わりません。

そこで、戸籍の記載を変えてもらうために、市区町村への届け出(報告的届出)が必要とされています。

提出の際には、調停調書の謄本を添付する必要があります。

調停調書の謄本は、調停を行った裁判所で取得することができます。

なお、離婚届の提出は、原則として申立人が行います。

ただ、合意がある場合または申立人が10日以内に届出をしない場合は、相手方も行うことができます。

その他の手続き

離婚調停が成立した場合は、離婚後の手続きが必要です。

必要な手続きは人によって異なりますが、主に次のようなものがあります。

- 転出・転入の手続き

- 離婚の際に称していた氏を称する届の提出

- 健康保険の切り替え

- 年金分割の手続き

- 子どもの戸籍の変更(子の氏の変更許可の申立て)

- 児童扶養手当の申請

離婚後の手続きをまとめた一覧表をぜひご活用ください。

この一覧表はダウンロードが可能です。

離婚調停が不成立となった場合

離婚調停が不成立となった場合は、離婚は成立しません。

そのため、引き続き離婚に向けて進めていきたいという場合は、改めて離婚裁判を提起する必要があります。

なお、離婚裁判を提起する際には、調停が不成立となったことを証明する書類として「不成立調書」が必要となります。

不成立調書は、調停を行った裁判所で取得することができます。

離婚調停を有利に進める3つのポイント

離婚調停を有利に進めるポイントは、次の3つです。

1 適切な条件を知る

離婚調停で損をしないためには、争点に関しての「適切な条件」を知ることが重要です。

争点とは、離婚の可否(離婚できるか・できないか)や離婚条件(親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割等)について、相手と折り合いがつかない部分をいいます。

適切な条件とは、「法律(裁判所の考え方)に従うとどうなるか」ということです。

例えば、養育費について、適切な条件(適正額)が月額10万円だとします。

この場合、月額5万円で合意をしてしまうと損をしてしまうことになります。

もちろん、調停は話し合いの場ですから、早期解決などを優先し、譲歩をするケースもあるでしょう。

しかし、適切な条件を理解した上で譲歩することと、知らないうちに不利な条件を受け入れてしまうことでは、大きな違いがあります。

知らないうちに不利な条件を受け入れてしまうと、離婚後に「損をしてしまった」と後悔することにもなりかねません。

そのため、調停に臨む際には、離婚問題に強い弁護士に相談し、適切な条件についての助言をもらうことを強くおすすめします。

2 証拠資料を準備する

必要な資料は早めに準備しておくようにしましょう。

養育費や婚姻費用を決めるための収入資料や、財産分与を決めるための財産目録・財産資料は、第1回目の調停から参照できるように準備しておくとよいでしょう。

期日が始まる前に、あらかじめ裁判所や相手方に送付して共有しておけば、よりスムーズに進めることもできるでしょう。

また、離婚の原因や慰謝料などが争点になっている場合は、自分の主張を裏付ける証拠を集めることが重要です。

例えば、相手の不倫を理由に慰謝料を求めているというケースで、相手が不倫の事実を否定しているとします。

この場合、不倫の事実を裏付ける証拠を出さないと、不倫があったことを前提に話し合いを進めることはできません。

そのため、調停で慰謝料を獲得する(慰謝料の支払いに応じてもらう)ことは非常に難しくなります。

反対に、こちらが不倫の事実を裏付ける証拠を提示すれば、相手も言い逃れできなくなると同時に、調停委員の理解も得られ、不倫があったことを前提に話し合いを進めることができるようになるでしょう。

その結果、慰謝料を支払う方向で調整できる可能性は高くなります。

このように、話し合いの手続きである調停においても、自分の主張を裏付ける証拠を準備することはとても重要なポイントとなります。

3 離婚に強い弁護士に依頼する

離婚調停は話し合いの場であるものの、離婚の可否や離婚条件に関する専門知識がなければ、有利に進めることは難しいです。

また、自分の言い分を上手く伝えられなかったり、必要な資料が準備できなかったりすると、調停をスムーズに進めることができず、いたずらに時間を消費してしまうことになる可能性もあります。

そこで、離婚調停を有利に、スムーズに進めたい場合は、離婚問題に強い弁護士への依頼を検討されることをおすすめします。

弁護士費用はかかりますが、多くのメリットを得ることができます。

まず、法律の専門家である弁護士が関与することで、適切な条件がわかり、有利な条件の獲得もしやすくなります。

また、主張書面(言い分を書面にまとめたもの)や証拠資料の提出もスムーズにでき、調停を効率的に進めることができます。

さらに、精神的・肉体的な負担も軽減することができます。

弁護士が就いていれば、電話やウェブ会議システムによる調停の実施もスムーズにできることが多いです。

裁判所に出頭する場合でも、弁護士が同席してくれるので安心して調停に臨むことができるでしょう。

離婚調停の費用

離婚調停の費用の内訳は、申立手数料などの実費と弁護士費用です。

弁護士に依頼しない場合は実費しかかからず、弁護士に依頼する場合は実費に加えて弁護士費用(弁護士に支払う着手金や成功報酬)が必要となります。

実費について

申立ての費用として3000円程度かかります。

主な内訳としては次のとおりです。

| 項目 | 金額の目安 |

|---|---|

| 離婚調停の申立て手数料 | 1200円 |

| 切手代 | 1000円程度(裁判所によって異なる) |

| 調停調書の謄本などの取得費用 | 1000円程度 |

弁護士費用について

弁護士費用は、最低でも50万円程度はかかると考えておいた方がよいでしょう。

具体的な金額は、依頼する弁護士(法律事務所)や得られた結果によって異なります。

そのため、詳しく知りたい方は、各法律事務所のホームページや法律相談でご確認ください。

離婚調停にかかる費用について、詳しくは下記ページをご覧ください。

離婚調停の注意点

できるだけ協議を優先する

離婚調停は裁判所のペースで進められるため、解決までに時間がかかります。

そのため、できるだけ裁判所を利用せず、話し合い(協議)による解決を目指すことをおすすめします。

協議がスムーズにできるのであれば、早期に、かつ、負担も少なく解決をすることができます。

もっとも、当事者同士では、冷静に、かつ対等に協議をすることが難しい場合が多いです。

そこで、弁護士による代理交渉(弁護士が代理人として直接相手と交渉すること)の活用をおすすめします。

当事者同士での話し合いが難しい場合でも、弁護士が間に入ることで、話し合いがスムーズに進むようになるケースは多いです。

また、弁護士が適切な条件を判断してくれるため、離婚条件で損をしてしまうことも防ぐことができます。

調停条項は慎重に吟味する

離婚調停の成立時には調停条項が作成されます。

調停条項は、離婚が成立すると拘束力が生じます。

そのため、調停条項の文言は細心の注意を払ってチェックするようにしましょう。

例えば、養育費の金額や支払時期など、合意したとおりの内容が記載しているかどうかチェックするという作業が必要になります。

もっとも、専門知識がなければ、調停条項から生じる法律効果などを正確に把握するのは難しいと思われます。

そのため、弁護士に依頼していない場合であっても、調停成立の前には離婚問題に詳しい弁護士に相談し、調停条項をチェックしてもらうことをおすすめします。

誠実な態度で臨む

調停の手続きには誠実な態度で臨むことが大切です。

不誠実な対応、例えば、無断欠席やウソの主張などは慎むべきです。

これらは、手続きを長引かせるばかりでなく、自身の不利益にもつながる可能性があります。

以下のページでは「離婚調停中にやってはならないこと」について詳しく解説しています。

ぜひ参考になさってください。

離婚調停の流れに関するQ&A

![]()

離婚調停は女性が有利ですか?

たしかに、女性の方が有利に見えるケースはあります。

しかし、それは夫婦の役割分担や収入差によるものであり、性別によるものではありません。

例えば、親権については、女性(母親)の方が有利になるケースが多いです。

しかし、これは母親が主として子どもを養育している家庭が多いためであり、女性だから有利というわけではありません。

また、婚姻費用(別居中の生活費)や財産分与についても、男性が支払う側、女性がもらう側となる場合が多いです。

これも女性の方が男性よりも収入や資産が少ないケースが多いからであり、「女性だからもらえる」というわけではありません。

![]()

離婚調停の1回目で聞かれることは?

相手方の場合は、離婚についての意見や、申立人が求める離婚条件に対する意見などが聞かれます。

![]()

離婚調停で離婚しない確率は?

裁判所のデータによれば、2023年度に申し立てられた離婚調停34、723件のうち、不成立で終了した件数は9、680件(約28%)とのことです。

もっとも、これはあくまでも離婚調停で離婚が成立しなかったケースの割合です。

離婚調停で離婚が成立しなくても、その後に裁判に進んで離婚するケースや、協議で離婚するケースも多いです。

「離婚調停を経ても最終的に離婚しない確率」となると、もっと低い数値になると考えられます。

まとめ

以上、離婚調停の流れや有利に進めるためのポイントについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

離婚調停は、申立てから始まり、数回の期日を経て調停成立又は不成立となり終了します。

離婚調停を有利に進めるためには、適切な条件を見極めることや、証拠資料を早めに準備しておくことがポイントとなります。

もっとも、具体的な事情に即した判断・準備が必要となりますので、詳しくは離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめいたします。

当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、離婚問題に悩む方々を強力にサポートしています。

LINEや電話での相談も実施しており全国対応が可能です。

離婚問題でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?