なぜ離婚の財産分与を弁護士に相談すべきか|費用や選び方

財産分与は対象となる財産の調査や評価が難しい場合があります。

また、財産分与などの離婚条件について、適切な合意書を作成しないと後々トラブルに発展するおそれがあるため、財産分与に強い弁護士に相談なさることをお勧めいたします。

ここでは、弁護士に相談すべきケース、相談するメリット、弁護士選びのポイントについて、長年離婚問題に注力している弁護士が解説しています。

財産分与でお困りの方は参考になさってください。

目次

財産分与とは

財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を分配することをいいます。

例えば、預貯金、不動産、株式、保険、自動車、高価な動産などが対象となります。

財産分与の種類

財産分与は、次の3つの種類があると言われています。

| 清算的財産分与 | 結婚中に築いた財産の清算 |

|---|---|

| 慰謝料的財産分与 | 相手の精神的苦痛を慰謝するための分与 |

| 扶養的財産分与 | 離婚により困窮する相手の生活を支援するための分与 |

清算的財産分与

夫婦の財産を離婚時に清算するものであり、財産分与の中核をなすものです。

このページでは、この清算的財産分与について、詳しく解説しています(単に「財産分与」と表記している場合、この清算的財産分与のことを指します。)。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与については、執筆者の経験上、実務上認められることはほとんどないと思われます。

そもそも、慰謝料が認められる事案では、別に慰謝料を請求すればよく、財産分与の中で主張する必要がないからです。

扶養的財産分与

扶養的財産分与については、離婚した夫婦に明らかな経済的格差がある場合に限り、例外的に認められることがあります。

具体的には、次のような事情がある場合に限定されると考えられます。

- 家事労働に専念し、仕事をしていなかったこと

- 離婚後、当面の間、生活できるような財産がないこと

- 相手配偶者に一定額の給付を命じても生活に支障がないこと

また、扶養的財産分与の場合、金銭給付だけとは限りません。

例えば、不動産を取得した夫に対し、妻への賃貸借を命じるなどの判決が出ることもあります。

(参考判例:名古屋高裁平成21年5月28日)

弁護士に相談した方がいい財産分与のケースとは?

財産分与については、基本的にすべてのケースで弁護士に相談した方が良いと考えられます。

財産分与については、基本的にすべてのケースで弁護士に相談した方が良いと考えられます。

例えば、下記のいずれかに該当する場合、できるだけ早い段階で弁護士に相談なさったほうが良いでしょう。

- 預貯金等の資産があるケース

- 借金があるケース

- 資産内容が不明なケース

- 離婚を考えているケース

- 離婚後、財産分与が未了のケース

- その他、離婚全般

預貯金等の資産があるケース

財産分与の対象は、預貯金、不動産、株式などの有価証券、保険(解約返戻金相当額)、自動車、退職金、貴金属等の動産等があげられます。

これらの資産のいずれかがあれば、財産分与の必要性が出てくるため、離婚専門の弁護士に相談なさった方が良いです。

借金があるケース

財産分与では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)をどうすべきかが問題となります。

例えば、住宅ローン、自動車ローンのほかに、金融機関からの借り入れ、親等の親族からの借り入れなどがあげられます。

資産が不明なケース

財産分与の対象とすべき資産が明らかになっていないケースについては、離婚専門の弁護士に依頼し、調査してもらうことで資産の内容がわかる場合があります。

離婚を考えているケース

財産分与は、離婚時に問題となります。

しかし、離婚時では、相手の資産隠しなどによって適切な財産分与が困難となるケースもあります。

現在、離婚意思が確定していない方でも、離婚の可能性があれば、早めに弁護士に相談なさった方が良いです。

離婚後、財産分与が未了のケース

すでに離婚が成立した方でも、財産分与が未了な場合、財産分与を請求できることがあります。

したがって、離婚後であっても、財産分与について疑問があれば相談なさることをお勧めいたします。

その他、離婚全般

離婚では、財産分与のほかに、親権、養育費、面会交流、慰謝料、年金分割、婚姻費用などが問題となります。

これらについては、独りで悩まず離婚専門の弁護士に相談なさった方が良いでしょう。

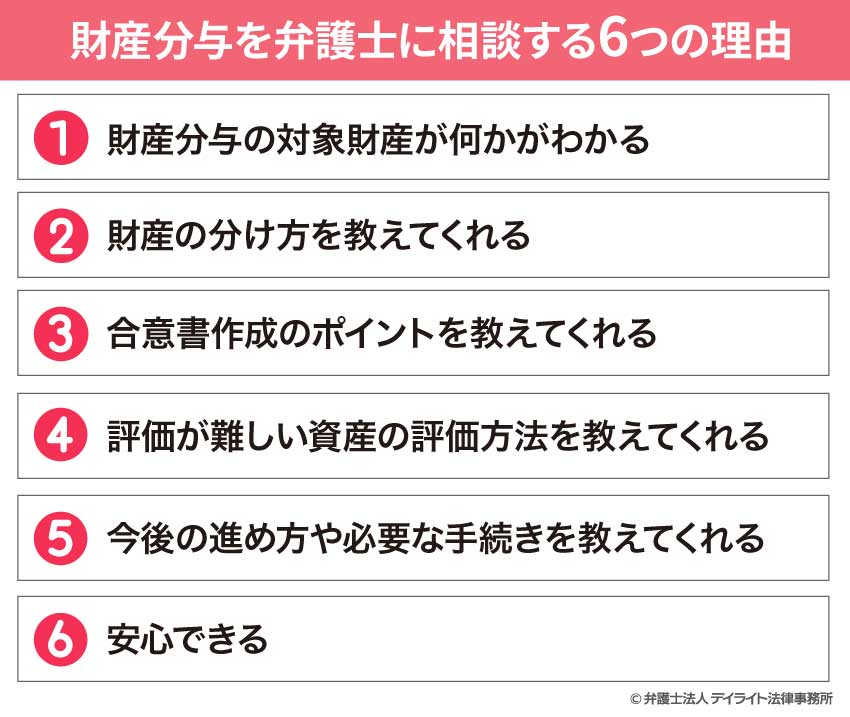

財産分与を弁護士に相談する6つの理由

財産分与を弁護士に相談すべき理由として、以下の6つをご紹介します。

①財産分与の対象財産が何かがわかる

財産分与では、すべての資産が対象とは限りません。

離婚専門の弁護士に相談すると、何が財産分与の対象となって、何が財産分与の対象とならないのか、について的確に教えてくれるでしょう。

②財産の分け方を教えてくれる

夫婦双方の資産が判明している場合、それをどのように分けるかが問題となります。

離婚専門の弁護士であれば財産の分け方についても提案してくれるでしょう。

③合意書作成のポイントを教えてくれる

財産分与等の離婚条件がまとまったら、トラブルを防止するために合意書を作成すべきです。

合意書は素人の方が作成するのは難しく、離婚専門の弁護士の助言を得たほうがいいです。

④評価が難しい資産の評価方法を教えてくれる

対象財産に不動産や非上場会社の株式などが含まれている場合、これらの時価を算定しなければなりません。

財産分与に強い弁護士は、これらの評価に精通しているのでワンストップで対応できます。

⑤今後の進め方や必要な手続きを教えてくれる

財産分与は資産の名義変更などの手続きが必要となります。

また、相手と争いとなっている場合は法的な手続きも検討しなければなりません。

財産分与に強い弁護士であれば今後の必要なことを示してくれるはずです。

⑥安心できる

離婚に直面されている方は、今後について不安に感じていらっしゃるかと思います。

離婚専門の弁護士は、相談者のおかれた状況を分析し、今後の見通しや現在検討しておくべきことについて、わかりやすく解説してくれるでしょう。

「弁護士なし」の財産分与が危険なワケ

財産分与は、法律上必ず弁護士に依頼しなければならないというものではありません。

しかし、弁護士の関与がまったくない場合、以下のような状況が懸念されます。

対象となる財産を洗い出していない

財産分与は何が対象となるのかを把握するのが難しい制度です。

例えば、いつの時点の財産を対象とするのかが問題となります。

また、結婚前から保有している資産や親などからもらった資産が財産分与の対象となるのかも検討しなければなりません。

さらに、相手が財産隠しをしている場合、これを明らかにしなければ大きく損をしてしまいます。

財産を適切に評価していない

対象となる財産に、不動産、非上場会社の株式や退職金がある場合、これを適切に評価しなければなりません。

この評価は弁護士でも、財産分与に精通していないと難しいです。

弁護士の関与なく、ご自身だけで財産分与を進めていくと、評価の誤りに気が付かずに損をしてしまうことが懸念されます。

合意書に不備がある

相手が財産分与に応じてくれた場合、通常、合意書を交わすことになります。

この合意書は法律文書です。素人の方が自分の力だけで作成すると、不備があったときに効力が生じないなどのトラブルとなることが懸念されます。

相手からミスリードされる

財産分与を適切にするためには専門知識と豊富な経験が必要となります。

専門家の助言なく、財産分与を進めていくと、相手から間違ったことを言われて、それを信じてしまうことが懸念されます。

離婚の財産分与にかかる弁護士費用とは?

財産分与については、離婚がまだ成立していない場合は、その他の離婚問題と合わせてご依頼される方がほとんどです。

財産分与については、離婚がまだ成立していない場合は、その他の離婚問題と合わせてご依頼される方がほとんどです。

離婚が成立している場合は、財産分与のみのサポートを依頼されることとなります。

いずれにせよ、協議によるのか、調停対応まで必要となるのかで弁護士費用は異なります。

調停対応の場合、弁護士の労力も増すため、追加費用が必要となるのが一般的です。

また、離婚問題についての弁護士費用は、各法律事務所によって金額が異なります。

そのため、具体的な費用については相談の際に確認されることをお勧めいたします。

明朗会計の法律事務所であれば、ご相談時にお願いされるとお見積りを出してくれるでしょう。

なお、当事務所の場合、弁護士費用は以下のようになります。

財産分与の相談は初回無料

財産分与等の離婚相談については、当事務所までお越しになる場合、初回無料でのご相談が可能です。

弁護士に依頼する場合

財産分与等の離婚問題を弁護士に依頼する場合、通常、着手金と報酬金が請求されます。

| 着手金 | 依頼時に必要となるお金 |

|---|---|

| 報酬金 | 解決時に必要となるお金 |

着手金・報酬金とも最低20万円以上となっています。

財産分与の弁護士費用については、下記のページでくわしく解説しています。

くわしくお知りになりたい方は御覧ください。

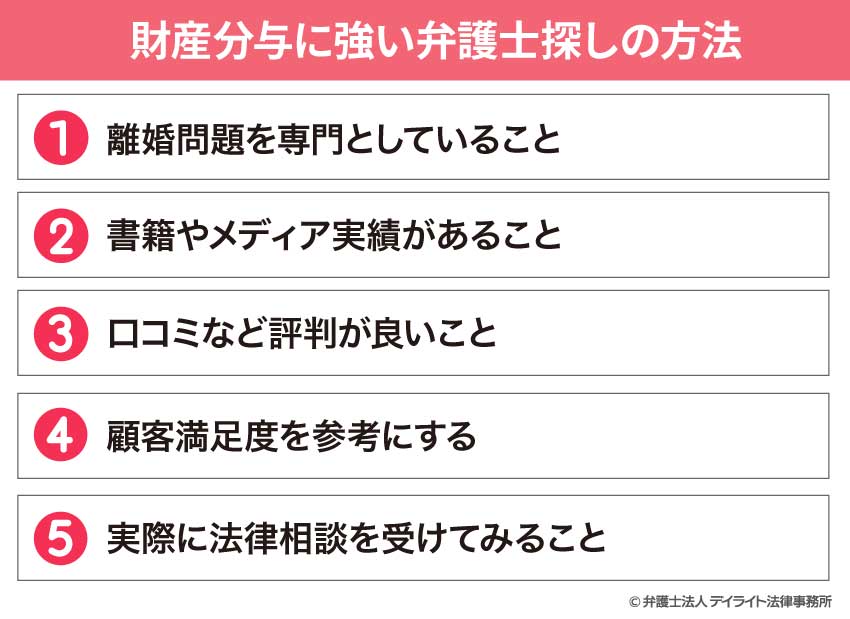

財産分与に強い弁護士探しの方法とは?

財産分与に強い弁護士を見つけたい場合、以下の5つの方法を参考にされてください。

①離婚問題を専門としていること

弁護士と一口に言っても、その得意分野は様々です。

また、日本の弁護士は、そもそも「専門分野がない」方が多いと考えられます。

離婚問題を専門とする弁護士と、それ以外の弁護士とでは、財産分与の解決実績が全く異なります。

また、「離婚を専門とする」ということは、その解決に生きがいをもって取り組んでいるからと考えられます。

このような弁護士の想いは、事件の解決に大きな影響を与えます。

したがって、まずは離婚専門の弁護士であることが重要です。

専門性の有無については、インターネットで検索する方法をお勧めします。

離婚を専門としているか否かは、その弁護士のホームページを見ればわかるからです。

ただし、「専門家もどき」には注意されてください。

②書籍やメディア実績があること

専門性が高い弁護士であれば、離婚に関する専門書籍を執筆して出版されている場合があります。

また、離婚問題について、テレビ、新聞、雑誌などのメディアへの出演や掲載の実績があれば、世間的に専門家と認識されている可能性があります。

③口コミなど評判が良いこと

弁護士選びでは、実際に依頼された方々の口コミが参考になります。

例えば、専門性やサービス内容に自信がある法律事務所の中には、依頼者のアンケートをウェブサイト上に公開している場合があります。

また、グーグル・ビジネス・プロフィールに書き込まれた依頼者のレビューも公開している場合があります。

これらの口コミは、第三者の評価であるため基本的には信頼できると考えて良いでしょう。

ただし、ステマ(ステルスマーケティング)を行っている可能性がゼロとは言い切れません。

法律事務所の場合、コンプライアンスを重視しているため、ステマの可能性は低いと思われますが、鵜呑みにはせずに参考程度にしましょう。

④顧客満足度を参考にする

顧客満足度を重要視する法律事務所の中には、顧客満足度を計測し、ウェブサイト上に掲載している場合があります。

もちろん、顧客満足度は高い方が基本的には良いこととなります。

ただし、この場合も、ステマを行っている可能性がゼロとは言い切れません。

しかし、相談を検討している法律事務所が顧客満足度をウェブサイトに掲載していれば、少なくともその事務所は顧客満足度を重要視していると言えます。

そのため良いサービスも期待できるのではないでしょうか。

⑤実際に法律相談を受けてみること

良い弁護士かどうかを見極める一番簡単な方法は、実際に法律相談を受けてみることです。

離婚を専門とし、かつ、正しいスタンスをもつ弁護士の法律相談は、他の弁護士と明らかに違うと感じるでしょう。

単に質問に答えるだけか、それとも相談者が財産分与について望む結果を得るための何らかの戦略を提示してくれるか、などが一例です。

複数の法律相談を受けてみて、一番信頼できると思う弁護士にご依頼されるとよいでしょう。

デイライト法律事務所の離婚弁護士に相談するメリット

①専門チームの弁護士が対応

デイライト法律事務所は、開設以来、「弁護士の専門特化」を第1の行動指針としています。

デイライト法律事務所は、開設以来、「弁護士の専門特化」を第1の行動指針としています。

これは弁護士は特定の分野に注力することで、専門知識やノウハウを身につけることができ、依頼者に最高のリーガルサービスを提供できると確信しているからです。

離婚問題については、開設当初から家事事件に注力する弁護士や税理士によって「離婚事件部」という専門チームを構築しています。

これにより、依頼者に最高レベルのリーガルサービスを提供するように努めています。

②離婚専門書の出版やメディア実績が豊富

デイライトの離婚事件部は、財産分与など、離婚に関する専門家向けの書籍を執筆しています。

また、離婚や男女トラブルに関するニュース等のコメンテーターとして、数多くの取材にもおおじています。

③高い顧客満足度

デイライトは、離婚問題に苦しむ依頼者の未来を照らしたいという想いでサービスの改善に日々取り組んでいます。

その結果、開設以来、毎年高い顧客満足度を誇っています。

財産分与と弁護士についてのQ&A

ここでは、財産分与についてのよくあるご質問と答えをご紹介します。

![]()

財産分与が1000万円の場合、弁護士費用はいくらですか?

![]() 弁護士が交渉で解決(依頼者が1000万円を受け取った)した場合、着手金で20万円から30万円、報酬金は120万円程度となります。

弁護士が交渉で解決(依頼者が1000万円を受け取った)した場合、着手金で20万円から30万円、報酬金は120万円程度となります。

弁護士費用について、くわしくはこちらをご確認ください。

![]()

弁護士に財産分与を無料で相談できますか?

離婚問題に注力している事務所の場合、初回無料相談の対応を行っている事務所があります。

くわしくは、相談を考えている法律事務所にお問い合わせください。

まとめ

以上、財産分与を弁護士に相談すべき理由、弁護士選びの重要性等について、詳しく解説しましたが、いかがだったでしょうか。

財産分与は離婚後の生活に影響するため、適切な分与を行う必要があります。

しかし、対象財産の調査、その評価などの問題が複雑であり、専門家でなければ判断が難しいという状況です。

そのため、財産分与に精通した専門家のサポートを受けながら、慎重に進めていかれることをお勧めいたします。

デイライト法律事務所は、事務所での対面相談のほか、遠方の方はLINEなどのビデオ通話による相談などにも対応しています。

財産分与でお困りの方はお気軽にご相談ください。

この記事が財産分与でお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?