会社経営者の夫と離婚|進め方や注意点を解説

会社経営者の夫と離婚する際には、財産分与など、お金に関する離婚条件に特に注意をする必要があります。

経営者の世帯は一般的な世帯よりも収入や資産が多額であることが多く、財産分与、養育費、慰謝料、婚姻費用などが高額化する傾向にあります。

そして、いずれの条件に関しても経営者特有の複雑で難しい問題が伴うことが多いです。

会社経営者の夫との離婚を進める際には、このような特殊性を踏まえて適切に対処する必要があります。

ここでは、会社経営者の夫と離婚する際の注意点やポイントなどについて解説していきます。

ぜひ参考になさってください。

目次

会社経営者の夫との離婚率

日本人全体の離婚率

国の調査によると、2023年の離婚件数は18万3808組、婚姻件数は47万4717組だったとのことです。

したがって、日本人全体の離婚率は39%程度であるといえます。

引用:令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況|厚生労働省

ワンポイント:離婚率について

「離婚率」とは、厳密には人口1000人あたり何人が離婚したかを示す割合をいい、この意味での離婚率は1.52とのことです。

もっとも、多くの方は、結婚したカップルがどの程度の確率で離婚に至るかということに関心があると思われます。

この意味での離婚率を正確に出すことは難しいですが、単純に2023年の婚姻件数と離婚件数を前提に計算すれば、39%程度ということができます。

ただし、特に婚姻件数は年々減少傾向にあるため、実際の離婚率はもっと低いものと推察されます。

上記の数字はあくまで大体の目安として参考程度にしてください。

経営者・社長の離婚は多い?

経営者・社長の離婚件数に関する詳細なデータは見当たりません。

しかし、経営者・社長は多忙であり、常にストレスやプレッシャーにさらされていることが多いです。

それらが家庭生活に影響して夫婦関係がうまくいかなくなる場合もあるため、離婚に至るリスクは平均的なサラリーマンよりも高い可能性があるとも考えられそうです。

また、世間一般にも、経営者・社長の離婚は多いというイメージを持たれている方は多いと思われます。

筆者の個人的な感覚としても、経営者・社長の離婚相談の件数は多いという印象です。

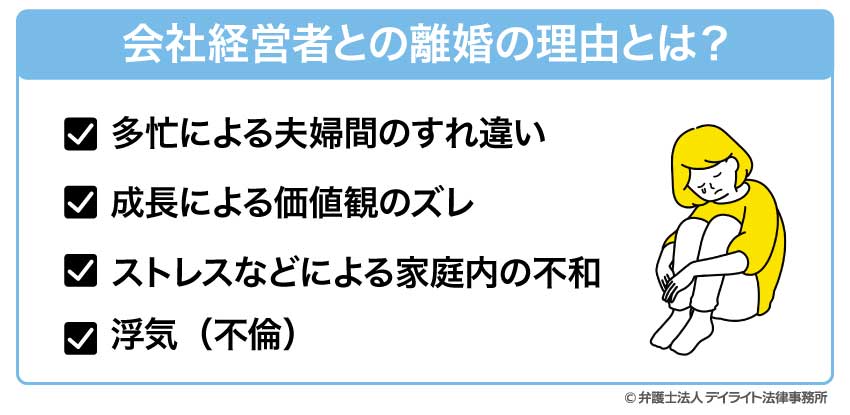

会社経営者との離婚の理由とは?

離婚の理由は様々ですが、よくある理由としては次のようなものが考えられます。

多忙による夫婦間のすれ違い

会社経営者は一般的には非常に忙しく、家族と過ごす時間や、家事や育児に関わる時間が取れない場合も多いです。

会社に対して重責を負っているため、家庭よりも仕事を優先しなければいけない場面もあります。

このような会社経営者の生活スタイルが夫婦間のコミュニケーション不足やすれ違いを生じさせ、夫婦関係が破綻してしまうケースもあるでしょう。

成長による価値観のズレ

経営者は会社経営の経験を積む中で成長し、価値観を変えていくことも多いです。

かつては価値観が似ており仲の良かった夫婦でも、経営者側の価値観の変化によって夫婦間で価値観のズレが生じ、それが離婚の原因になる可能性も考えられます。

ストレスなどによる家庭内の不和

会社経営者は、会社に対して重責を負っており、常にストレスやプレッシャーを抱えていることも多いです。

仕事のストレスやプレッシャーを家庭に持ち込んでしまい、家庭内が険悪な雰囲気になることもあります。

家でも常にイライラし、妻や子どもに八つ当たりしてしまったり、それがエスカレートしてモラハラやDVが起こる場合もあります。

このような家庭内不和やモラハラ等が離婚の理由になることもあるでしょう。

浮気(不倫)

会社経営者にはモテる方が多いです。

また、出会いの機会が多い、出張(仕事での外泊)が多いなど、浮気が起こりやすい環境に置かれていることも多いです。

そのため、浮気が原因で離婚に至るリスクもあります。

会社経営者と離婚するメリット

経営者と一緒に生活するストレスから解放される

経営者の夫が仕事優先で家庭を顧みない場合や、仕事のストレスなどを家庭に持ち込み家庭内の雰囲気を悪くしているような場合、妻には大きなストレスがかかります。

家事などの負担が過大であったり、家で常に緊張状態を強いられたりして、精神的に疲弊しているケースも多いです。

離婚をすれば、そのような状態から脱することができ、精神的な負担は大幅に軽減されます。

新しい生活を始められるようになる

夫が経営者であると、妻は夫の会社の手伝いや身の回りの世話など、サポートに徹しなければならない場合もあり、なかなか自分の自由な時間を取れないことも多いです。

離婚をすれば、これまで夫のために使っていた時間を自分のために自由に使えるようになります。

新しい仕事や趣味を見つけるなどして、新しい生活を始められるようにもなるでしょう。

会社経営者と離婚するデメリット

経済的に不安定になる可能性

離婚をすると夫の収入や資産に頼って生活をすることはできなくなります。

そのため、経済的に不安定になる可能性があります。

相手が経営者の場合は、離婚の際に財産分与などをしっかり行うことで、相当程度のお金を確保することができるケースが多いです。

それでも、離婚前と同じような生活水準を保つことは難しくなることがあります。

これまで専業主婦だった方も、離婚後には生活のために働かなければならなくなる場合もあります。

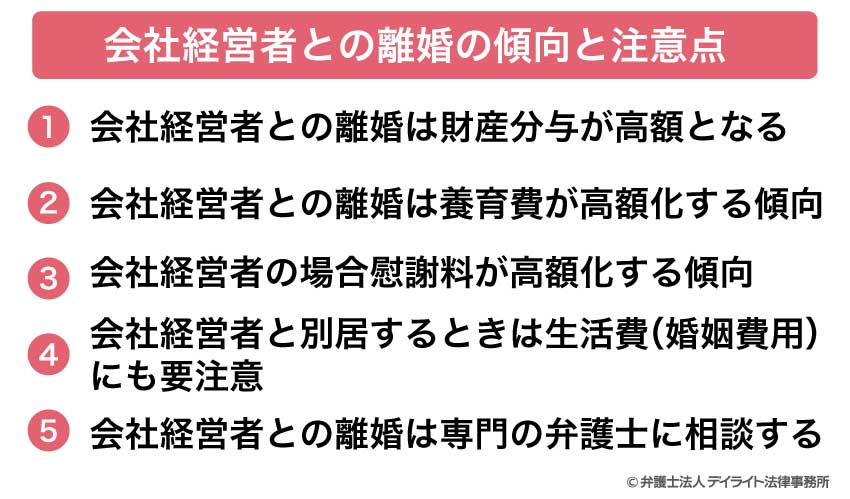

会社経営者との離婚の傾向と注意点

①会社経営者との離婚は財産分与が高額となる

財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を公平に分配することをいいます。

会社経営者は高額の収入を得ていることが多く、一般世帯以上に多額の資産が形成されている傾向にあります。

そのため、会社経営者との離婚では、財産分与として受け取る金額が高額となる傾向にあります。

ワンポイント:財産のリストアップ

財産分与の対象となる財産には、金銭(現預金)のみならず、次のような財産も含まれます。

- 不動産

- 動産(高価な時計、宝石などの貴金属など)

- 保険(生命保険、学資保険など貯蓄型のもの)

- 有価証券(株式等)

- 自動車

- 退職金(将来受け取るもの)

- ゴルフ会員権

会社経営者は、保有する財産の範囲も広い傾向にあります。

そのため、財産分与の際には、夫名義の財産を漏れなくリストアップすることが重要なポイントとなります。

財産の調査方法など具体的には専門の弁護士にご相談ください。

夫の自社株も財産分与の対象となる

経営者の多くは自社の株式を保有しています。

この自社の株式も、結婚後に取得したものであれば財産分与の対象となります。

夫が独りで経営している小規模な会社であっても、事業が順調である場合は資産が多く、株式の評価が高額になるケースもあります。

そのため、自社株式を忘れずに財産分与の対象に含めることが重要なポイントとなります。

財産分与を行う前提として、株式の評価(お金に換算)をする必要があります。

会社が非上場会社の場合は、株式の市場価格はないため、個別に算定することになります。

非上場会社の株価の算定手法には、純資産方式、配当還元方式、類似業種比準方式、収益還元方式など様々なものがあります。

しかし、どのような場合にどのような手法を用いるべきかについて、明確な判断基準が確立されているわけではありません。

参考判例:最高裁平成27年2月19日|最高裁HP

このように、自社株の評価は難しく、評価方法について争いになるケースも多いです。

より正確に評価する場合は、公認会計士等の専門家に評価を依頼することになります。

しかし、これには費用もかかるため、簡易的な方法で計算し、算出された評価額で合意するという方法が取られることも多いです。

いずれにしても、評価には専門的な知識や経験が不可欠となります。

そのため、財産分与の対象に自社株式がある場合は、まずは離婚専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。

自社株を財産分与で分ける場合、株式そのものを分割するのではなく、夫(経営者側)が株式を全部引き取り、妻にはお金を渡すことで清算をするという方法が取られることが多いです。

例えば、夫が自社株を100%持っている場合は、2分の1の割合で分けるとすると、株式の名義(夫名義)はそのままに、夫が50%分の株式の評価額に相当するお金を妻に渡すという形で清算されることになります。

夫が自社株を70%持っており、残りの30%は妻が持っているという場合は、夫が妻の30%分を全部引き取り(100%夫名義にする)、その上で、夫が50%分の株式の評価額に相当するお金を妻に渡すという形で清算されることになります。

もっとも、適切な分け方は会社の状態、株以外の財産の状況、夫婦双方の意向等により異なりますので、詳しくは専門の弁護士にご相談ください。

夫の会社に従業員として雇われている場合や、役員として登記されている場合は、従業員や役員の立場をどうするかについても検討が必要です。

配偶者の立場と従業員又は役員の立場は別物であり、離婚によって当然に従業員・役員の立場が解消されるわけではないので注意しましょう。

離婚に伴い従業員や役員の立場を解消する場合は、退職や辞任の手続きが別途必要となります。

②会社経営者との離婚は養育費が高額化する傾向

離婚後にご自身が子どもを引き取る場合は、相手に養育費を請求することができます。

養育費とは、子どもの生活のために必要なお金のことです。

養育費の金額は、基本的には父母の年収額を前提に算定され、父母の一方の年収が高くなればなるほど、養育費の金額も高くなります。

夫が経営者の場合は、年収が高いことが多いため、養育費が高額化する傾向にあります。

そのため、養育費を適正額できちんと取り決めることが重要になります。

養育費を取り決める際には、次のことに注意するようにしましょう。

①算定方法に注意する

経営者は年収が2000万円を超える場合も多いです。

年収が2000万円を上回る場合は、養育費の算定が難しくなるので注意が必要です。

養育費の金額は、「養育費算定表」を使って算出した金額を目安にするのが一般的です。

養育費算定表とは、標準的な算定方法の結果を一覧にしたものであり、父母の年収と子どもの年齢・人数を当てはめることで養育費の目安を簡単に素早く確認することができます。

しかし、こちらの算定表には年収の上限が2000万円(自営業の場合は1567万円)までしか記載されておらず、上限を超える場合の算定方法は不明確です。

上限を超える場合の考え方としては、支払う側の年収が3000万円、4000万円と上がっていっても養育費は上限2000万円で算定する(打ち止め)というものや、年収が上がるにつれて養育費も増額する(打ち止めなし)というものがあります。

いずれを採用するかによって養育費の金額に大きな差が生じるケースもあるため、算定方法については慎重な検討が必要です。

適切な算定方法は事案により異なりますので、具体的な金額については離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。

なお、当事務所は養育費の計算ツールをウェブサイトに掲載しており、無料で適正額を算出することが可能です。

会社経営者の養育費を知りたい方は、ぜひご活用ください。

②所得を漏れなく調査する

経営者の場合、役員報酬だけでなく、次のような所得もあるケースがあります。

- 不動産所得

- 配当所得

- 他の会社からの給与所得

- 譲渡所得

- 利子所得

上記のような所得も養育費算定の基礎となる年収に含まれます。

そのため、確定申告書を開示してもらうなどして、全ての所得を漏れなく調査するようにしましょう。

③会社経営者の場合慰謝料が高額化する傾向

相手の不倫やDVなどが原因で離婚に至った場合は、離婚の際に慰謝料を求めることができます。

慰謝料の金額は、有責行為(不倫やDVなど)の内容や被害の程度、結婚している期間など様々な事情が考慮されたうえで決められるため、事案により異なります。

相手が会社経営者であっても、その事情のみをもって慰謝料が高額化するわけではありません。

もっとも、離婚原因を作った側(「有責配偶者」といいます。)である相手の方から離婚を求めている場合は、相場を上回る金額の慰謝料を請求できる可能性があります。

現在の裁判実務では、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないと考えられています。

そのため、有責配偶者である相手が離婚を望んでいても、こちらが離婚に同意をしない限りは離婚は成立しない状況となります。

そのような状況下では、こちらが離婚に同意する条件として、それ相応の金額の慰謝料(「解決金」という名目の場合もあります。)の支払いを求めることができる余地があります。

相手が会社経営者の場合は、収入や資産が多額であるため支払い可能な金額も高額になることが多いです。

そのため、このようなケースにおいては、慰謝料の金額は高額化する傾向にあります。

④会社経営者と別居するときは生活費(婚姻費用)にも要注意

離婚をする前に相手と別居を始めるケースは多くみられます。

相手の方が収入が多い場合は、別居後から離婚が成立するまでの間、相手に対して生活費(「婚姻費用」といいます)の支払いを請求することができます。

婚姻費用の金額も、養育費の場合と同じように、夫婦双方の年収を前提に算定表を用いて算出した金額を目安に決めるのが一般的です。

相手が経営者で年収が高い場合は、婚姻費用の金額も高額になる可能性があります。

また、相手が経営者の場合は、財産分与などが複雑になるため、離婚成立までに時間がかかる傾向にあります。

すなわち、別居期間( = 婚姻費用をもらえる期間)が長くなる傾向にあるということです。

別居期間中、婚姻費用をしっかり支払ってもらうことで、別居中の生活を安定させ、離婚後の生活に向けた準備も行うことができる場合もあります。

したがって、離婚前に別居をする場合は、婚姻費用に関する取り決めをきちんとしておくことが重要なポイントとなります。

取り決めの際には、特に次の点に注意をするとよいでしょう。

①別居後すぐに請求をする

婚姻費用は、請求した時点からしか支払ってもらうことができないのが原則とされています。

別居後しばらくしてから請求を出した場合は、別居時にさかのぼって支払ってもらうことはできません。

そのため、別居後はすぐに請求を出すようにしましょう。

また、弁護士名で内容証明郵便で請求をするなど、いつ請求したかを明確にできるようにしておくこともポイントとなります。

具体的な請求方法などについては、専門の弁護士にご相談ください。

②適正額を押さえる

婚姻費用の算定についても、養育費の場合と同様の注意が必要となります。

すなわち、相手の年収が2000万円を超える場合は、どのような算定方法を採用するべきか、慎重に検討する必要があります。

また、経営者は複数の収入源を持っている可能性もあるため、確定申告書を出してもらうなどして漏れなく所得を調査するようにしましょう。

このような注意点を踏まえ、適正額を押さえることが重要なポイントとなります。

⑤会社経営者との離婚は専門の弁護士に相談する

以上のとおり、会社経営者との離婚では、財産分与、養育費、慰謝料、婚姻費用の金額が高額化する傾向にあります。

これらについて適切に取り決め、確実に受け取ることができるようにすることが重要なポイントとなります。

しかし、いずれの条件についても、経営者特有の複雑で難しい問題が生じる可能性があります。

適切に対処するには専門知識が不可欠となります。

そのため、離婚問題を専門に扱う弁護士に相談し、助言を得るようにされることをおすすめいたします。

離婚のデメリットやリスクが気になり、離婚を迷っているという方も一度ご相談ください。

離婚専門の弁護士であれば、離婚した場合どうなるか見通しを立てたうえで、離婚のタイミングや進め方などについても具体的なアドバイスをすることができます。

会社経営者との離婚についてのQ&A

![]()

経営者の奥さんに特徴はありますか?

![]()

経営者は家庭を崩壊させやすいですか?

確かに、経営者の仕事の多忙さやストレス、プレッシャーなどが夫婦関係にマイナスの影響を及ぼしてしまうケースはあります。

しかし、経営者の仕事のスタイルや家庭との向き合い方などは様々であり、仕事と家庭のバランスをとって充実した家庭生活を送っている経営者の方もいらっしゃいます。

まとめ

以上、会社経営者の夫との離婚について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

会社経営者は収入や資産が多いため、財産分与、養育費、慰謝料、婚姻費用が高額化する傾向にあります。

いずれについても、経営者の特殊性を踏まえ、適切に対処する必要があります。

これには専門的な知識や経験が必要となります。

また、会社経営者も資産状況や年収は様々ですから、具体的な状況を踏まえて適切に方針立てて進める必要があります。

そのため、会社経営者との離婚については、離婚問題を専門に扱う弁護士に相談されることをおすすめいたします。

当事務所の離婚事件チームは、会社経営者の離婚事案について、専門知識とノウハウを共有しております。

近くに専門家がいない遠方の方については、当事務所ではLINEなどを利用したオンライン相談が可能です。

離婚でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?