モラハラとは?夫や彼氏に多い典型例と対処法

モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度による精神的な暴力で相手を傷つけ、嫌がらせをする行為です。

モラハラは、殴る、蹴る等の身体的な暴力に比べると実態がわかりにくく、被害者自身も自分が被害者であるのかどうかわからない場合も多いです。

ここでは、家庭内、主に夫婦間でのモラハラについて、加害者の特徴や対処法を中心に、被害者が受ける影響、モラハラの具体例、相談先などについても解説いたします。

ぜひ参考になさってください。

目次

モラハラとは?

モラハラとは精神的な暴力のこと

モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度による精神的な暴力で相手を傷つけ、嫌がらせをする行為です。

簡単に言えば、言葉や態度による「嫌がらせ」です。

「嫌がらせ」というと、殴る・蹴るといった身体的な暴力よりも軽視されがちかもしれませんが、その実態は、陰湿で凶悪なものです。

モラハラの加害者は、相手を否定したり、軽蔑したり、困惑させたりすることを繰り返し、相手の精神状態を不安定にし、自分の支配下に置いていきます。

その際には、暴言や侮辱に当たるような露骨な表現は避け、遠回しに相手を非難したり、相手に罪悪感を持たせるような言い方をしたりするなど、巧妙な手法が用いられることも多いです。

モラハラは一方的かつ継続的に行われる

特に夫婦間だと、無視や暴言は夫婦喧嘩と捉えられがちです。

しかし、モラハラは、どちらかから一方的に行われます。

また、モラハラは一回限りではなく、継続的に行われます。

そうして、被害者が自尊心や判断力を失い身動きがとれなくなったところで、加害者は、さらに被害者の心を傷つけ、破壊していきます。

最悪の場合、被害者を自殺に追い込むこともあります。

モラハラは英語から来ている?

英語では、moral harassmentという表現は一般に使われておらず、モラハラはいわゆる和製英語です。

英語では、mental harassment(精神的ハラスメント)などと表現されるのが通常です。

モラハラと他のハラスメントとの違い

下表は、モラハラと他のハラスメントとの違いをまとめたものです。

| 比較対象 | モラハラ | パワハラ | 精神的DV |

|---|---|---|---|

| 場所の範囲 | 家庭、職場など限定されない | 職場に限定 | 家庭内に限定 |

| 加害者の立場 | 限定されない | 優越的な地位に限定 | 家族に限定 |

モラハラとパワハラの違い

パワハラとは、パワーハラスメントの略で、職場において立場を利用した業務上不必要な言動で、受け手に身体的・精神的苦痛などを与えるもののことをいいます。

パワハラのモラハラとの違いは、「職場において行われる優越的な関係の有無」という点です。

すなわち、パワハラの典型は、上司から部下に対するものです。

これに対し、モラハラは同僚間や部下から上司に対する嫌がらせも含みます。

また、パワハラは被害者に対して、身体的・精神的な苦痛を与えるものです。

これに対し、モラハラは精神的なものに限定され、身体的なものは含まれません。

モラハラと精神的DVとの違い

モラハラは、家庭内に限られず、職場やその他の環境でも行われる精神的暴力も含まれます。

基本的には夫婦間で行われることが多いですが、職場や学校など、人と人との関わり合いがあるところでは、どこでも起こり得るものです。

他方、精神的DVとは、家庭内で行われる精神的暴力のことをいいます。

そのため、モラハラと精神的DVは、行われる場所の範囲が異なるといえます。

「家庭内モラハラ」という場合は、精神的DVと同じ意味となります。

DVとは

DVとは、ドメスティック・バイオレンス(Domestic violence)の略称で、家庭内暴力のことをいいます。

典型的には、夫から妻への暴力をいいますが、妻から夫への暴力もあります。

親から子どもへの暴力(虐待)も、広い意味でのDVに当たります。

また、法律上の夫婦間の暴力に限らず、事実婚の夫婦や、恋人など、親密な関係にある人の間における暴力も一般にDVと呼ばれています。

DVについて、詳しくは以下をご覧ください。

モラハラに該当する言動とは?夫・彼氏・職場別の具体例

モラハラに該当する行為には、例えば、次のようなものがあります。

夫(妻)からのモラハラの具体例

- 「死んでください」「何をやってもダメなやつ」「お前には価値がない」「誰のおかげで生活できると思っている」「稼ぎが悪い」などといった暴言を吐く

- 理由もないのに無視をする

- 不機嫌な態度をとり、理由を尋ねても答えない又は不機嫌ではないと言う

- 相手の前で大袈裟にため息をついたり、舌打ちしたりする

- 家事の不行き届きや相手の細かいミスなどについて、執拗に責め立てる

- 相手が作った食事をわざと食べない

- わざと大きな音を立てて扉を閉める

- 相手の容姿、職業、学歴などをバカにする

- 相手の親族や友人をバカにする

- 相手の外出(友人と出かけるなど)を妨害する

- 相手の向上心や趣味を否定する

- 相手の大事にしている物を雑に扱ったり壊したりする

- 相手の体調や気持ちに構わずセックスを強要する

- 相手のスマホを勝手にチェックする

- 生活費を渡さない

以下のページではモラハラ夫、モラハラ妻についてのチェックリストを紹介しています。

彼氏(彼女)からのモラハラの具体例

- LINE等のSNSで即レスがないと怒る

- 「別れるなら死ぬ」などと脅す

- 自分の予定・都合を優先させたがる

- いつもおごらせる

- 高価なプレゼントを強要する

- 相手の体調や気持ちに構わずセックスを強要する

彼氏からのモラハラについて、詳しくはこちらをご覧ください。

家庭でのモラハラが被害者に及ぼす影響

家庭でのモラハラ被害者は、心理的・身体的に様々な影響を受けることになります。

心理的影響

モラハラは、相手の心を攻撃するものですので、心理的影響は非常に大きいものとなります。

モラハラを受けていると、常に緊張状態となり、過剰なストレスにさらされます。

そして、イライラしたり、無力感や屈辱感にとらわれます。

また、「自分には価値がない」などと思い込むことから、抑うつ状態となり、考えがまとまらない、集中できない、気分が落ち込む、意欲が低下する、何事にも興味が持てない、無気力になる、将来に希望が持てないなどといった症状が生じるようになります。

さらに追い詰められると、イライラを子どもにぶつけたり、自傷行為に走ってしまったり、最悪の場合は自殺に至るといった命に関わることになる恐れもあります。

また、モラハラにより心の傷が残り、別居や離婚によってモラハラ被害から解放された後も、苦痛を感じ、それに伴い身体的な症状も生じ、日常生活に支障が出る場合などもあります。

身体的影響

モラハラは、身体に直接傷をつけるものではありません。

しかし、モラハラによってストレスを受け続けて抑うつ状態になると、不眠、頭痛、めまい、食欲不振、胃痛、便秘、動悸、性欲低下、月経不順などの身体的な症状も生じます。

これらは、いずれも本人にとっては苦痛が大きく、日常生活に支障をきたすものです。

モラハラ加害者の特徴

ここでは、モラハラの加害者の特徴について、チェックリストをご紹介いたします。

モラハラの加害者には、次のような特徴がある場合が多いです。

モラハラ加害者の定番の発言例

ここでは、モラハラ加害者の定番の発言の一例をご紹介します。

夫から妻に対するモラハラ発言の例

- 「不細工」「デブ」「頭が悪い」

- 「お前には価値がない」

- 「(妻の)親の育て方が悪かった」

- 「母親失格だ」

- (子どもに対して)「お母さんのようにはなるなよ」

- 「何をやらせてもできない」

- 「お前が俺を怒らせている」

- 「お前のせいでこうなった」

- 「俺に恥をかかせる気か」

- 「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」

- 「主婦は暇でいいよな」

- 「主婦のくせに・・・」「女のくせに・・・」

- 「大した仕事もしてないだろ」

妻から夫から対するモラハラ発言の例

- 「ハゲ」「デブ」「頭が悪い」

- 「学歴が低い」

- 「役立たず」

- 「男のくせに」

- 「給料が少ない」「稼ぎが悪い」

- 「無駄遣いする」

- 「汚い」

- 「気持ち悪い」

夫・妻共通のモラハラ発言の例

- 「頭がおかしい」

- 「殺してやる」

- 「別れるなら自殺する」

- 「出ていけ」

※モラハラ発言は上記に限定されません。

相手の言動でつらいと感じたら、モラハラの可能性があります。

モラハラ被害を受けやすい心理的な特徴とは

ここでは、モラハラに悩む人が無意識に抱えてしまいがちな心理的な特徴についてご紹介します。

モラハラの被害者の特徴

モラハラの被害者には、次のような特徴がある場合が多いです。

モラハラは、加害者による一方的なものであり、被害者が上記のような特徴を持つからといって、被害者に責任の一端があるわけでは決してありません。

多くのケースでは、加害者が上記のような被害者の特徴を持った人を狙って惹きつけ、親密な関係に引き込み、モラハラをするようになります。

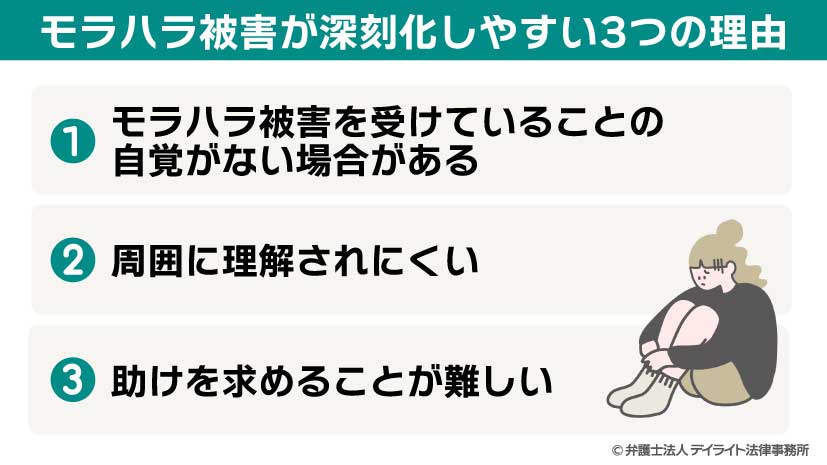

モラハラ被害が深刻化しやすい3つの理由

「モラハラを受けているかもしれない」と感じても、実際に動き出せない人が多くいます。

なぜなら、モラハラは次のような理由で、被害に気づきにくく、深刻化しやすいためです。

①モラハラ被害を受けていることの自覚がない場合がある

モラハラの被害者は、「自分が悪いから相手が怒るんだ」などと思い込んでしまい、モラハラ被害を受けていることに気付かない場合があります。

そうして長い時間モラハラ被害を受け続けると、どんどん追い詰められていき、被害が深刻化してしまいます。

②周囲に理解されにくい

モラハラについて、世間の認識は決して高くはありません。

そのため、被害者が周囲の人に相談しても、「そのくらい我慢したら?」「あなたの方に落ち度があったのでは?」などと言われ、理解を得られないこともあります。

また、モラハラは、巧妙な手段によって行われることも多く、被害の実態を言語化して他人に伝えるのが難しいという側面もあります。

そのため、周囲の人には「ただの夫婦喧嘩なのではないか」と思われてしまうこともあります。

あるいは、周囲の人がモラハラ加害者に影響を受けてしまっており、モラハラ加害者の味方につくという場合もあります。

このように、モラハラ被害について周囲の理解を得ることができないと、被害者は「やはり自分が悪いんだ」「自分が何とかしなければ」と思ってしまい、ますますモラハラから抜け出すことが困難になってしまいます。

そうしてモラハラにさらされ続けると、被害は深刻化していってしまいます。

③助けを求めることが難しい

モラハラの被害者は、加害者からスマホをチェックされていたり、友人との交流を制限されていたりすることもあります。

そのため、仮にモラハラ被害について理解を示してくれる人がいたとしても、そのような人に助けを求めることができない状況という場合もあります。

そうすると、一人で問題を抱え込むこととなり、被害が深刻化していってしまいます。

当てはまる?モラハラ被害チェックリスト

モラハラの被害を受けていても判断が難しく、「これはモラハラなのか?」と迷う方のために、チェックリストをご用意いたしました。

一つでも当てはまった場合、モラハラ被害者の可能性があります。

ご自身の状況と照らし合わせて、ぜひご活用ください。

家庭・男女間のモラハラへの対処法

モラハラ加害者は、その特徴から、モラハラをやめることは基本的にはありません。

そのため、モラハラに対処するには、加害者から離れることが必要になります。

物理的な距離を置く

モラハラから抜け出すには、まずは加害者と物理的な距離を置く必要があります。

自分から家を出て別居する

加害者と物理的な距離を置くためには、自分から家を出て別居をする必要があります。

加害者と話し合って、加害者に家を出て行ってもらうことや、家庭内で距離を置いて生活する(家庭内別居する)というのは、基本的にできないと考えた方がよいでしょう。

また、加害者は、被害者が自分の支配下から抜け出そうとしていることを知ると、あらゆる手段でそれを妨害してくることが予想されますので、基本的には相手に黙って別居を決行することになります。

今後の生活や子どものことを考えると、相手と別れる決意はできないという方もいらっしゃるでしょう。

しかし、必ずしも離婚を決意してから別居をする必要はありません。

まずは、相手の支配下から抜け出して、自分を取り戻すことが重要です。

モラハラの証拠を集める

モラハラ加害者は自分の言動を悪いと思っていないことが多いです。

そのため、被害者が「モラハラ被害を受けた」と主張しても、相手から「モラハラなどしていない」と否認されてしまいます。

この場合、モラハラを理由に裁判で離婚を認めてもらうためには、モラハラの証拠を集める必要があります。

モラハラの証拠の具体例としては、次のようなものがあげられます。

- 暴言や侮辱などの録音・録画

- メールやLINEのメッセージ

- 渡された指示書などの書類

- モラハラの記録の日記

- 心療内科や精神科の診断書やカルテ

モラハラの現場を録音・録画するのは難しい場合があります。

また、モラハラは、前後の状況や夫婦の関係性を含めた全体像を把握しなければ、夫婦喧嘩などとの区別がつかない場合もあります。

そのため、加害者の発言内容等の一部分しか押さえられないと、モラハラを立証することは難しいです。

さらに、無視や不機嫌な態度といった、言葉以外の方法による攻撃は証拠に残すこともできません。

このようなことから、モラハラを立証するのは簡単ではありません。

離婚する

別居をしても、夫婦である限りは関わりを完全に断絶するのは難しいです。

そのため、モラハラから解放されるためには、最終的には離婚を考えることになります。

日本では、夫婦間での合意によって離婚をすることができますが、合意ができない場合は、裁判で判断(離婚判決)をもらわなければ離婚をすることができません。

そして、裁判で離婚をするには、法律で定められている条件(離婚原因)が必要になります。

そこで、モラハラが離婚原因になるのかどうかが問題となります。

離婚原因について、法律は、次のように定めています(民法770条1項)。

引用元:民法|電子政府の窓口

- 相手方に不貞行為があったとき

- 相手方から悪意で遺棄されたとき

- 相手方の生死が3年以上明らかでないとき

- 相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

5つ目の、「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦関係が修復できない状態になっていることをいいます。

モラハラにより、夫婦関係が修復できない状態になっている場合は、これに該当する可能性があります。

したがって、モラハラを理由に、裁判で離婚が認められる可能性はあります。

モラハラを理由に裁判で離婚を認めてもらうためには、モラハラの事実を証拠によって裏付ける(立証する)必要があります。

モラハラの証拠としては、暴言や侮辱などの録音・録画、メールやLINEのメッセージなどがあります。

しかし、上記でご説明した通り、モラハラを立証することは難しい傾向にあります。

つまり、立証の点からすれば、モラハラを理由に裁判で離婚をするのは難しい傾向にあるといえます。

※モラハラの立証が難しい場合であっても、別居して長期間(事案によりますが3年~5年程度のケースが多い)経過すれば、裁判でも離婚が認められやすくなります。

長期間の別居は、「婚姻を継続し難い重大な事由」の一事情として考慮されるためです。

したがって、時間をかければ、最終的にはモラハラ加害者と離婚することはできます。

弁護士のサポートを受ける

別居準備のサポート

離婚を決意してから別居をする必要はないとはいえ、別居を決意・実行することは、被害者の方にとってはハードルが高いことでもあります。

そこで、別居前に、モラハラ問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。

具体的な別居の方法や、別居後の見通しなどについて助言を受けることにより、不安を解消することができるでしょう。

弁護士に依頼した場合、別居と同時に、加害者に対し、

- ① 今後の窓口は全て弁護士とすること

- ② 被害者には直接接触しないこと

を申し入れることができます。

これにより、加害者が被害者に直接接触してくること(LINEを大量に送る、被害者の実家に押しかけるなど)をある程度回避することができます。

また、その後は、加害者とのやり取りは弁護士が代理人として行ってくれますので、ご自身で直接やり取りをしなくて済むようになります。

これにより、精神的・肉体的な負担を大幅に軽減することができます。

こうして加害者と距離をとり、接触を断つことで、以降は安心して離婚等に向けて進めて行くことができるようになります。

離婚に向けた弁護士のサポート

モラハラ加害者は、被害者を支配下に置いておきたいと思っているため、簡単には離婚に合意しないことがほとんどです。

仮に離婚に合意するとしても、離婚条件(親権、養育費、面会交流、財産分与など)に関して、自分に有利な条件を引き出そうと、被害者に大幅に譲歩させようとしてくるケースが多いです。

そのため、弁護士による代理交渉(代理人として相手と交渉してもらうこと)のサポートを受けることをおすすめします。

専門の弁護士が交渉することで、当事者本人同士で協議する場合よりも話が進みやすくなり、裁判に至ることなく早期に、適切な条件で解決できる可能性は高くなります。

また、早い段階で弁護士に相談し、効率的に証拠を集めておくことで、仮に裁判になった場合でも有利に進められることもあります。

家庭・男女間のモラハラの相談窓口

家庭・男女間のモラハラの相談窓口には、次のようなものがあります。

配偶者暴力相談支援センター

公的な相談窓口で、相談・相談機関の紹介、カウンセリング、一時保護、自立のための情報提供などを行っています。

都道府県が設置する婦人相談所が支援センターの機能を担う施設の1つとして位置づけられています。

その他、女性センター、福祉事務所などの公的施設が支援センターの機能を果たしている自治体もあります。

※婦人相談所や女性センターは女性に関する相談を扱う機関ですが、支援センターの機能を果たしている場合は男性も相談可能です。

詳しくは各自治体やホームページ等でご確認ください。

DV相談ナビダイヤル

全国共通の電話番号・#8008に電話をかけると、最寄りの配偶者相談支援センターに自動転送され、電話相談、面談等をすることができます。

DV相談+(プラス)

電話相談(24時間)の他、メールやチャットでも相談等をすることができます。

利用方法等については、ホームページでご確認ください。

参考:内閣府|DV相談+

警察署(生活安全課)

「殺してやる」と脅された場合など、危害が及ぶ恐れがある場合、保護などを受けることができます。

警察相談専用番号・#9110で電話相談をすることも可能です。

民間の相談機関

相談・一時保護・自立に向けた支援などを受けることができます。

支援内容は団体により異なります。

弁護士会の法律相談センターや法テラス

各弁護士会の法律相談センターや法テラスでは、地域や条件によっては無料で法律相談を実施しています。

ただし、弁護士会の相談センターや法テラスでは、担当弁護士を自分で選ぶことはできません。

また、日本ではモラハラや離婚問題を専門としている弁護士は決して多くありません。

したがって、相談センター等では、モラハラや離婚に強い専門の弁護士から助言を受けることはできない可能性があります。

モラハラに理解がある男女問題を扱う弁護士

法律上とりうる手段や、今後の見通しについて把握したいという場合は、ひとまず弁護士に相談されることをおすすめいたします。

もっとも、弁護士と一口に言っても、その取り扱い分野は様々であり、誰もがモラハラ問題に詳しいとは限らないので注意が必要です。

モラハラの問題を適切に解決するためには、モラハラ問題への理解と高度な専門性が不可欠です。

そのため、離婚問題に専門特化し、かつ、モラハラに理解のある弁護士を選ぶことが重要になります。

DVに強い弁護士の選び方について、詳しくは以下をご覧ください。

家庭や恋愛でのモラハラでよくある質問

ここでは、家庭や恋愛でのモラハラについて、ご質問が多いものをご紹介します。

![]()

モラハラ男の定番セリフは?

くわしくは、上の「夫から妻に対するモラハラ発言の例」をご確認ください。

![]()

家庭内でのモラハラの具体例は?

くわしくは、上の「夫(妻)からのモラハラの具体例」をご確認ください。

まとめ

以上、家庭におけるモラハラについて、加害者の特徴や対処法、被害者が受ける影響、モラハラの具体例、相談先などについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

モラハラの被害は、被害者も気づかないうちにどんどん深刻化していってしまう可能性があります。

そのため、パートナーにモラハラ加害者の特徴が見られる場合や、パートナーの言動がモラハラに該当する場合は、できる限り早期に対処する必要があります。

もっとも、具体的にどのように対処していくのが最適であるかは、モラハラの内容や、被害者の方の置かれた環境により異なります。

そのため、まずはモラハラ問題に強い弁護士に相談し、具体的なアドバイスをもらうことをおすすめいたします。

当事務所の離婚事件チームは、モラハラ問題を強力にサポートしています。

LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており全国対応が可能です。

モラハラにお悩みの方は、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?