離婚時の財産隠しは可能?適切な財産分与の知識を解説

離婚時の財産隠しは、公平な財産分与を害する行為です。

刑事責任は問われないものの、民事上の責任は問われる可能性があります。

また、紛争の長期化・複雑化や裁判所からの信頼喪失にもつながり、様々な悪影響を及ぼします。

そのため、離婚時の財産隠しはNGです。

とはいえ、離婚に至る事情などによっては、財産を渡したくない・財産開示をしたくないと思うのも無理ありません。

一方で、相手に「財産隠しをされるのではないか」と大きな不安を抱えながら生活されている方もいらっしゃることでしょう。

そこで、この記事では、離婚時の財産隠しの問題点やリスク、適切な財産分与を行うための基礎知識を解説していきます。

また、財産を渡す側の方に向けて、財産を渡したくない場合の対処法もご紹介いたします。

財産をもらう側の方に向けては、財産隠しへの対処法をご紹介いたします。

財産分与で財産を渡す側・もらう側、いずれの立場の方も、ぜひ参考になさってください。

離婚時の財産隠しは可能?

離婚時の財産隠しは、理屈の上では可能かもしれませんが、厳に慎むべき行為です。

ここでは、財産隠しがNGな理由やリスク・問題点などについて解説していきます。

財産隠しとは?

離婚時の財産隠しとは、具体的には、財産分与の対象となる財産を「存在しない」など明示的又は黙示的に偽ることを指します。

財産分与とは?

財産分与とは、離婚の際に、夫婦が結婚期間中に築いた財産を分け合って清算をすることをいいます。

夫婦が結婚期間中に取得した財産は、その名義を問わず、原則として2分の1ずつの割合で分け合うことになります。

そのため、例えば、夫婦の財産として夫名義の財産が1000万円ある場合は、夫が妻に500万円を渡すという形で清算を行うことになります。

夫は、結婚後、妻には内緒でA銀行に預金口座を開設し、毎月自分の給料から少しずつ貯金し、離婚時(基準時)には預金残高が200万円となりました。

この200万円は財産分与の対象となるため、本来であれば、夫は妻に100万円を渡す形で清算を行わなければなりません。

しかし、妻にお金を渡したくないと思った夫は、妻に「A銀行には口座は持っていない」とウソをつき、A銀行の通帳やキャッシュカード類も妻に見つからないように隠しました。

このような夫の行為が財産隠しです。

このケースで、妻がA銀行の口座の存在を知らないままであれば(隠し通すことができれば)、夫は妻に100万円を渡さずに済み、200万円全部を自分の手元に残すことができます。

しかし、次に解説するように、このような財産隠しには様々なリスクや問題点があります。

離婚時の財産隠しがNGな理由

紛争が長期化する

財産隠しは、紛争が長期化する要因となります。

財産隠しが疑われる状態では、財産分与の話し合いを進めることはできません。

財産を明らかにするための調査にも多くの時間を要します。

また、財産隠しが発覚した場合は、信頼関係が著しく損なわれることになります。

そうすると、財産分与はもちろん、他の離婚条件(親権、養育費、面会交流、慰謝料など)の取り決めもスムーズに行うことが難しくなります。

場合によっては、話し合いでは決められず、離婚裁判で争うことにもなるでしょう。

そうすると、離婚成立まで年単位で時間がかかる可能性もあります。

このように紛争が長期化することは、夫婦双方にとって大きな負担となります。

なお、離婚成立までは法律上の夫婦関係が継続するため、生活費(婚姻費用)の支払義務も継続します。

そのため、婚姻費用を支払う側(相手よりも自分の方が収入が多い場合)は、紛争が長期化すればするほど、支払うべき婚姻費用の総額は高くなります。

そのため、財産隠しをすることで、かえって出費が増えてしまう場合もあります。

弁護士から依頼を断られる

財産隠しをすることを前提にする場合は、弁護士に依頼することはできません。

弁護士から信頼関係を築くことができないと判断され、依頼を断られることになるでしょう。

また、弁護士への依頼後に財産隠しをしていたことが発覚した場合は、信頼関係の破壊や誠実義務の違反を理由に、契約を解除される可能性があります。

そのため、弁護士のサポートを受けることができず、交渉においても、裁判手続きにおいても、不利な状況に置かれる可能性があります。

裁判所の印象が悪くなる

財産隠しをすると、裁判所に悪い印象を持たれてしまうことになります。

すなわち、不誠実と評価されたり、信頼できないと判断されたりしてしまいます。

そうすると、調停の場面でも、裁判の場面でも、不利な立場に置かれることになります。

調停では、調停委員からの信頼を失い、話し合いを有利に進めることが難しくなります。

また、裁判では、裁判官の心証が悪くなり、分与の金額・割合・方法等の面で不利な結論が下される可能性もあります。

その結果、財産を正直に開示した場合よりも、かえって不利益な結果となってしまうリスクもあります。

財産隠しは犯罪となる?

夫婦の共有財産を隠す行為については、理屈の上では、窃盗罪や横領罪という犯罪が成立する可能性があります。

しかし、刑法には、親族相盗例という規定があり、夫婦間での窃盗や横領は犯罪が成立する場合でも刑が免除されます(刑法244条1項)。

したがって、財産隠しをしても刑事責任を問われることはありません。

離婚時の財産隠しはバレない?

離婚時の財産隠しがバレない保証はありません。

結婚期間がある程度長い夫婦であれば、これまでの収入・支出の状況や、自宅に届いた金融機関・クレジット会社・保険会社等からの郵便物などから、隠し財産の存在がバレる可能性は十分にあるでしょう。

また、配偶者本人が気づかない場合でも、配偶者が依頼した弁護士が気づく可能性はあります。

弁護士は財産調査に精通しているため、わずかな証拠から隠し財産の存在に気付くことがあります。

弁護士に気づかれた場合は、弁護士会照会や調査嘱託などの手段により隠し財産の存在や中身を暴かれる可能性は高くなります。

離婚時の財産隠しを弁護士に相談できる?

「財産隠しをするにはどうしたらよいか」というアドバイスを弁護士に求めることはできません。

弁護士は、人の権利や正当な利益を害する行為やウソ・不誠実な行為に加担することはできないからです。

もっとも、財産隠しのリスクについて尋ねたり、財産分与で渡す金額を抑えるための方策について相談することは可能です。

また、相手が財産隠しをしている疑いがある場合の対処法についても、もちろん弁護士に相談することができます。

このような場合は、弁護士に相談をすることで、財産の調査方法など有益なアドバイスを受けることができます。

財産隠しが発覚したら損害賠償を請求される?

財産隠しが発覚した場合は、損害賠償を請求される可能性があります。

財産隠しは、相手の財産分与を受ける権利を害する行為です。

そのため、財産隠しが発覚した場合には、民法の規定に基づき、「財産隠しによってもらい損ねた財産」に相当する金額について、賠償請求をされる可能性があります(民法709条)。

参考:民法|e-Gov法令検索

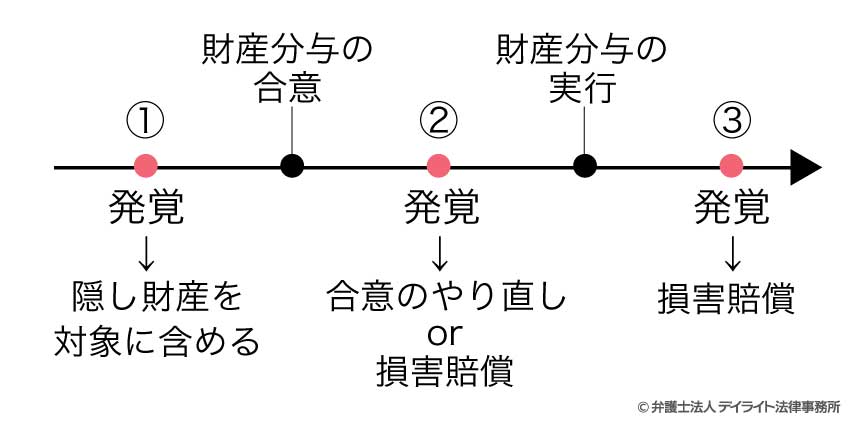

- ① 財産分与の合意の「前」に財産隠しが発覚した場合は、発覚した隠し財産も分与の対象に含めたうえで財産分与の合意を行うことになります。

- ② 財産分与の合意の「後」、実際に財産を分配する「前」に財産隠しが発覚した場合は、合意の取消し・やり直しをすることが多いと思われます。

すなわち、財産分与の合意をなかったことにしたうえで、発覚した隠し財産を分与の対象に含めて財産分与の合意をやり直すということです。 - ③ 実際に財産を分配してしまった「後」に隠し財産が発覚した場合は、通常は合意のやり直しではなく、損害賠償によってのみ対処することになります。

離婚時の財産隠しに時効はある?

財産分与の請求期限は、離婚後5年以内と定められています(民法768条2項※)。

そのため、財産隠しが発覚したのが離婚後5年以内であれば、財産分与のやり直しを求められる可能性があります。

一方、離婚後5年を過ぎた場合は、財産分与のやり直しを求められることはないでしょう。

しかし、離婚後5年を過ぎた場合でも、その後に財産隠しが発覚した場合は、損害賠償を請求される可能性があります。

損害賠償の請求期限は、「損害および加害者を知った時から3年」又は「不法行為から20年」とされています(民法724条)。

参考:

引用:民法|e-Gov法令検索

すなわち、財産隠しが発覚してから3年、又は、財産隠しの時点から20年が経つまでは、損害賠償を請求することができます。

したがって、離婚時に財産隠しに「成功」したとしても、その後20年の間のどこかで財産隠しが発覚すれば、損害賠償という形で責任を問われる可能性があります。

※財産分与の期限は、これまでは離婚後2年でしたが、民法の改正により5年に延長されました(2026年4月施行)。

適切な財産分与のための基礎知識

財産分与を適切に行うためには、財産分与の対象となる財産を正確に把握することが重要なポイントとなります。

そこで、ここでは対象となる財産に関する基礎知識を解説していきます。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となる財産は、次の条件を満たす財産です。

- ① 結婚期間中に取得した財産

- ② 特有財産ではない財産

- ③ 基準時に存在する財産

①結婚期間中に取得した財産

財産分与の対象となる財産は、結婚期間中に取得した財産です。

財産分与は、夫婦が結婚生活の中で協力して築いた財産を分け合うものだからです。

結婚期間中に取得した財産は、その名義や原資にかかわらず、実質的には夫婦共有の財産とされ、財産分与の対象となります。

【財産分与の対象となる財産の具体例】

- 預貯金

- 現金

- 不動産

- 自動車

- 積立型保険

- 私的年金

- 株式などの有価証券

- 債券

- 退職金

②特有財産ではない財産

夫婦の協力によらず、一方が独自に取得した財産は財産分与の対象からは除かれます。

このように、夫婦の一方が独自に取得した財産を「特有財産」といいます。

【特有財産の具体例】

- 結婚前に取得した財産

- 贈与や相続によって取得した財産

なお、貯金などは、結婚前に貯めたものと、結婚後に貯めたものが混在し、夫婦の財産と特有財産の区別がつかなくなっている場合もあります。

このように区別がつかなくなってしまった場合や、特有財産であることが立証できない場合は、夫婦の財産とみなされて財産分与の対象となることがあります。

③基準時に存在する財産

財産分与の対象となるのは、「基準時」に存在する財産です。

「基準時」については、次に詳しく解説します。

いつの時点の財産が対象?基準時とは?

「基準時」とは、財産分与の対象となる財産を特定する時点のことをいいます。

そして、基準時は原則として「別居時」となります。

通常は夫婦の協力関係が終わるのは別居時であり、別居時に存在する財産が夫婦の協力によって得た財産の最終形態といえるからです。

ただし、別居をせずに離婚をする場合は、基準時は「離婚時」となります。

そして、財産分与の対象となるのは、原則として基準時に存在する財産に限られます。

基準時より前に消滅した財産や、基準時より後に取得した財産は、基本的には対象財産となりません。

そのため、別居から長期間が経過しているケースでは、特に注意が必要です。

別居時(=基準時)に存在した財産が処分されてしまったり、隠匿されてしまったりして、財産調査がより困難となる可能性があるからです。

このような場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、専門的なアドバイスをもらうことをおすすめします。

離婚時に貯金や財産を渡したくない方へ

離婚に至った事情などによっては、財産を渡したくないと思うこともあると思います。

特に、相手が浪費家だった場合や、相手につらい思いをさせられてきたような場合は、財産を渡したくないと思うのも当然です。

結婚期間中の収入差や家事・育児への貢献度の差が大きいために、財産を渡すことに不満を感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかしながら、財産分与を請求する権利は、法律で認められた正当な権利です。

財産隠しは、相手の正当な権利や利益を害する行為となってしまいます。

また、財産隠しをすると紛争の長期化や複雑化を招きます。

財産隠しが発覚した場合は、相手からも裁判所からも信頼を失い、不利な立場に置かれてしまう可能性もあります。

そのため、財産は隠さずに開示することが望まれます。

財産分与で財産を渡す側の対処法

財産分与で財産を渡す側の対処法としては、次のようなものがあります。

特有財産を主張する

先にも解説したとおり、特有財産は財産分与の対象からは除外されます。

そのため、自分名義の財産に特有財産が含まれている場合は、特有財産であることを主張することが大切です。

その際には、特有財産であることを示す証拠も重要となります。

例えば、自分名義の預金に親からの贈与により取得したお金が含まれている場合は、贈与契約書や入金記録などを準備することが重要なポイントとなります。

相手の財産を漏れなく調査する

相手の財産も財産分与の対象となりますから、相手にも全ての財産を開示するよう求めましょう。

相手が財産の開示に応じない場合は、弁護士に依頼し、弁護士会照会や調査嘱託などの手段をとることも考えられます。

財産を適切に評価する

夫婦の財産が出そろったら、財産の評価額(お金に換算したもの)を算出します。

評価額で問題となりやすいのは、自宅などの不動産です。

不動産を夫婦の一方が引き取り、他方に代償金を渡す形で清算をする場合は、不動産の評価額をいくらにするかによって、一方が支払う代償金の金額が大きく異なります。

すなわち、不動産の評価額を安く見積もれば、代償金の金額も安くなり、高く見積もれば、代償金の金額も高くなります。

そのため、代償金を渡す側としては安く見積もりたいし、代償金をもらう側としては高く見積もりたいのです。

したがって、相手の主張する評価額をそのまま受け入れると、大損をしてしまう可能性もあります。

そのような事態にならないよう、評価額は適切に算定することが重要なポイントとなります。

離婚問題に詳しい弁護士に相談する

特有財産の立証、財産調査、評価額の算定などには高度の専門知識が必要となります。

そのため、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、具体的なアドバイスをもらうことをおすすめします。

また、状況に応じて、弁護士への代理交渉(弁護士が代理人として相手と直接交渉するサポート)の依頼も検討されることをおすすめします。

状況によりますが、弁護士が相手と直接交渉することにより、財産分与で渡す金額を抑えることができるケースもあります。

例えば、夫婦の財産状況その他の事情次第では、次のような合意をすることができる場合もあります。

- 財産分与をしない合意

- 分与の割合を2分の1以下とする合意

- 特定の財産を分与対象から除外する合意

このような合意ができれば、財産分与で渡す金額を減らす又はゼロにすることができます。

また、弁護士に依頼している場合は、合意内容を正確に記載した書面(離婚協議書)も弁護士に作成してもらうことができます。

そのため、財産分与のやり直しを求められるなど、将来生じうるトラブルも防止することができます。

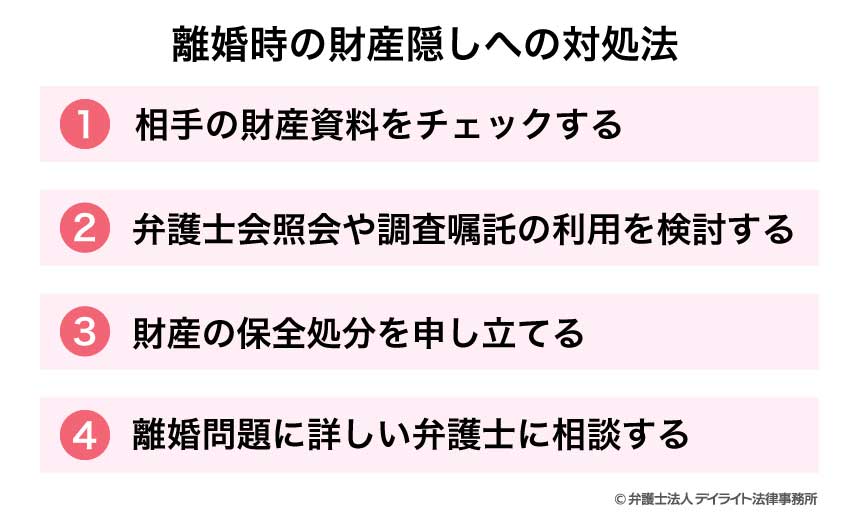

離婚時の財産隠しへの対処法

相手の財産資料をチェックする

まずは、相手の財産を把握するための「手がかり」をできる限り押さえておくようにしましょう。

例えば、自宅に保管してある相手名義の通帳・キャッシュカード、相手宛に届いた銀行・証券会社・保険会社などからの郵送物などのコピーや写真を確保しておくとよいでしょう。

これらは相手の財産の存在を示す直接的又は間接的な証拠となる可能性があります。

また、相手の収入資料(給与明細、源泉徴収票、確定申告書など)や、相手の支出状況を示す資料(クレジットカードの利用明細、家計簿など)もできるだけ集めておくとよいでしょう。

相手の収入状況と支出状況を照らし合わせることで、相手の隠し口座の存在が推測できる場合もあります。

上記のような手かりをつかんでおくことで、相手の隠し財産を見つけやすくなります。

また、こちらが手がかりをつかんでいることを示すことで、相手が任意に開示に応じてくれる可能性も高くなるでしょう。

仮に相手が任意の開示に応じない場合でも、これらの手がかりがあれば、弁護士会照会や調査嘱託などによる調査を行いやすくなります。

相手と別居をした後では、相手名義の財産資料のチェックは難しくなります。

また、離婚を切り出した後や、離婚の話し合いを始めた後では、相手に財産資料を隠されてしまう可能性が生じます。

そのため、相手名義の財産資料のチェックは、別居前かつ離婚を切り出す前に行なっておくのがベストです。

弁護士会照会や調査嘱託の利用を検討する

財産隠しが疑われる場合は、弁護士会照会や調査嘱託などによって金融機関などに照会をかけて財産の有無や内容を調査するという方法が考えられます。

弁護士会照会とは、依頼している弁護士が所属する弁護士会を通じて金融機関などに情報提供を求める制度です。

調停や訴訟などの裁判手続きを行っていない場合でも、弁護士への依頼後であれば利用することができます。

調査嘱託とは、裁判所が係属事件に必要な事実を明らかにするために、金融機関などに調査を依頼する手続きです。

調査嘱託は裁判所が主体となって行うものですから、調停や訴訟などの裁判手続きの最中でなければ利用することはできません。

これらの手段を状況に応じてうまく利用することで、隠し財産の存在や内容を把握できる場合があります。

弁護士会照会・調査嘱託ともに手あたり次第に照会をかけることは認められていません。

照会をかけるには、ある程度特定することが必要となります。

例えば、手当たりしだいに◯市のすべての銀行に弁護士照会や調査嘱託をかけることはできません。

相手が口座をもっている銀行をある程度絞って照会する必要があります。

また、照会をかけることができたとしても、照会先に、「名義人の同意がないと情報開示できない」との回答されてしまうこともあります。

このように、事案によっては利用が難しかったり、功を奏さなかったりする可能性があります。

そのため、利用を検討する際には、離婚問題に詳しい弁護士に相談しながら慎重に進めるようにされてください。

財産の保全処分を申し立てる

相手が財産を勝手に処分してしまうことを防止するための手続きとしては、「保全処分」というものがあります。

保全処分の申立てが認められると、裁判所が相手の財産を仮に差し押さえるなどして、相手に勝手に処分されるのを防止することができます。

ただし、保全処分は、対象の財産が判明している場合に取る手段です。

相手がどのような財産を持っているか判明していない状態では、利用することはできません。

また、保全処分の要否の判断や手続きは、専門家でなければ難しいと思われます。

そのため、詳しくは離婚問題に精通した弁護士にご相談ください。

離婚問題に詳しい弁護士に相談する

財産隠しが疑われる場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

財産隠しへの対処法は、具体的な状況によって異なります。

そのため、まずは離婚問題に詳しい弁護士に相談し、有効な対処法についてアドバイスをもらうとよいでしょう。

弁護士にサポートを依頼した場合は、弁護士会照会や調査嘱託による財産調査、保全処分など、専門性の高い対処もスピーディーに行うことができます。

また、財産調査だけでなく、財産の評価額の算定や、分与方法などについても適切な判断が可能となります。

離婚時の財産隠しについてのQ&A

![]()

離婚するときに貯金をどのように隠せばよいですか?

財産分与で相手にお金を渡したくない場合でも、自分の財産は正直に開示する必要があります。

その上で、特有財産の主張や分与割合の調整など、状況に合わせて適切な対処法を講じるようにしましょう。

![]()

離婚前にお金を下ろすとどうなる?

別居時までに使ってしまった分は、財産分与の対象にはなりません。

ただし、多額の使途不明な引き出しがされているような場合は、全額が財産分与の対象に含まれることもあります。

もしくは、婚姻費用(別居後の生活費)の前払い的なものと扱い、婚姻費用の清算(二重にもらった部分を返還するなどの処理)が必要となるケースもあります。

一方、別居後にお金を下ろした場合は、下ろしたお金が離婚時(財産分与時)に残存しているか否かにかかわらず、別居時における残高が財産分与の対象となります。

まとめ

以上、離婚時の財産隠しの問題点・リスク、適切な財産分与を行うための基礎知識、財産を渡したくない場合の対処法と財産隠しへの対処法を解説しましたが、いかがだったでしょうか。

離婚時の財産隠しはNGです。

財産を渡したくない場合でも、財産は正直に開示した上で、特有財産の主張・適切な評価・交渉による減額などの対処をするようにしましょう。

相手が財産隠しをしている疑いがある場合は、隠し財産を調査し、適切な財産分与を受けられるように対処する必要があります。

いずれも適切に対処していくためには、専門的な知識や判断が必要となります。

そのため、財産隠しの問題でお困りの場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめいたします。

当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、離婚問題に悩む方々を強力にサポートしています。

LINEや電話での相談も実施しており、全国対応が可能です。

離婚時の財産分与でお困りの方はお気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?