交通事故の慰謝料がもらえない?泣き寝入りしない方法

交通事故の被害にあっても、慰謝料がもらえないケースがあります。

最も典型的なのは、物損のみの事故の場合です。

交通事故の慰謝料は、被害者がケガをした場合についてのものですので、物損のみではもらえないことがほとんどなのです(例外的に慰謝料がもらえる場合もあります)。

ほかにも、事故後すぐに病院を受診しなかった、相手方に過失がない、時効が成立してしまった、加害者が任意保険に入っていなかったなどの場合に、慰謝料を全く又は十分にもらえないこととなってしまうことがあります。

ほかにも、加害者側の保険会社からの提示額を、金額が十分でないのに受け入れてしまった結果、十分な慰謝料をもらえなくなるケースもあります。

慰謝料は、交通事故の損害賠償の費目の中でも多額を占めるものなので、適切に対応して十分にもらえるようにすることが大変重要です。

今回の記事では、交通事故の慰謝料が十分にもらえないケースにはどのようなものがあるか、慰謝料をもらい損ねないための注意点などについて解説していきますので、交通事故で慰謝料を請求される方はぜひご一読ください。

交通事故慰謝料がもらえないケースとは?

交通事故慰謝料がもらえない、ゼロではないけれども十分にもらえない、といったケースには、次のようなものがあります。

- 物損事故

- 事故後早いうちに医師の診断を受けていない

- 相手方に過失がない(自分の過失が100%)

- 過失割合・素因減額が適切でない

- 時効が成立した

- 後遺障害等級認定を適切に受けていない

- 労災保険のみを請求し、損害賠償請求をしていない

- 加害者が任意保険に加入していない

- 誤った損益相殺をしている

- 加害者側からの保険会社の提案をそのまま受け入れてしまう

- 弁護士を相談せずに示談交渉をしている

物損事故は基本慰謝料がもらえない

まず、物損事故は、原則的に慰謝料をもらえないこととなっています。

交通事故の慰謝料は、あくまで人の身体に被害があった場合にのみ認められているのです。

ただ、物損であっても、例外的に慰謝料がもらえることがあります。

実際の裁判例で、物損についての慰謝料が認められたものとしては、次のようなものがあります。

- ペットが死傷した(*ペットは法律上「物」として扱われます)

- 墓が損傷した

- 自宅が損壊した など

裁判例の内容などは、以下のページでご紹介しています。

物損事故で慰謝料が認められるかどうかは、個々の事案を詳しく検討しなければ判断できませんので、気になる方は、交通事故問題に詳しい弁護士にご相談ください。

事故後早い時期に医師の診断を受けていない

交通事故でケガをしたとしても、事故後早い時期に医師の診断を受けていなければ、慰謝料をもらえないことになる場合があります。

事故から日にちが経ってから病院を受診して診断を受けても、「交通事故の後から受診するまでの間に、他の原因でケガをした可能性がある」と因果関係を争われてしまうのです。

交通事故でのケガは、事故直後には大した痛みがなかったのに、後から痛みが増してくることもあります。

そのため、大した痛みがないからと受診をせずにいると、後から痛みが出て受診し診断を受けたのに、ケガと事故の因果関係を争われて慰謝料をもらえなくなることもあり得ます。

相手方に過失がない

交通事故の慰謝料を請求できる法的根拠は不法行為(民法709条)です。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

この不法行為が成立するためには、加害者に故意又は過失があったことが必要になります。

そのため、100%自分の過失で事故が起こったという場合には、慰謝料を含め損害賠償をもらうことはできないのです。

過失割合が一方のみにある(過失割合が10対0である)事故類型については、以下のページでご紹介しています。

過失割合・素因減額が適切でない

過失割合とは

過失割合とは、事故が起こったことに対する双方の当事者の落ち度の割合です。

過失割合は、通常、8対2、75対25などと比の形で表します。

損害賠償の額を決める際には、最終的に、この過失割合に従って、過失相殺が行われます。

(例)被害総額が300万円、被害者の過失割合が3割の場合、最終的に請求できる損害賠償額は、過失相殺によって3割減額された210万円になります。

(計算式)300万円 × (1 – 0.3) = 210万円

このように、過失割合は、最終的な賠償金額に影響を与える重要なものです。

そのため、過失割合が適切でないと、慰謝料などの賠償金を十分にもらえないことになってしまいます。

過失相殺については、以下のページもご参照ください。

素因減額とは

素因減額とは、事故の時に、すでに被害者に、損害が発生拡大する要因(既往症や身体的特徴、心因的な要素)があり、実際にそれが原因で損害が発生・拡大した場合に、賠償額を調整して減額するというものです。

ただ、被害者の有する特徴が損害の発生・拡大に関係するとしても、必ずしもすべての場合に素因減額が行われるとは限りません。

たとえば、年相応の骨粗しょう症があったに過ぎない場合には、素因減額が行われないことが多いです。

素因減額は、過失相殺と同じく慰謝料を含む損害賠償額に大きな影響を与えます。

加害者側から素因減額を主張された場合は、慎重に検討しないと、本来素因減額の対象となる事案ではないのに、慰謝料を十分にもらえなくなってしまいかねません。

加害者から素因減額を主張された場合は、鵜呑みにしてしまわず、弁護士に相談するなどして慎重に対応することが大切です。

素因減額については、以下のページをご覧ください。

時効が成立した

慰謝料の請求をしないでいるうちに時効が成立し、慰謝料をもらえなくなる場合もあります。

交通事故の慰謝料は、早い場合、事故発生日から5年で時効により消滅してしまいます。

後遺障害慰謝料については症状固定日から、死亡慰謝料については死亡日から5年で、それぞれ時効により消滅します。

時効の成立を阻止するためには、裁判を提起する、示談を成立させるといった対応が必要です。

損害賠償請求の時効についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

後遺障害等級認定を適切に受けていない

交通事故によるケガでは、治療をしても改善が見込めない症状(後遺症)が残ってしまうことがあります。

後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を請求することができます。

しかし、被害者の中には、後遺症があるにもかかわらず後遺障害等級認定を受けていない方がおられます。

また、以下のような事情により、後遺障害等級認定を受けることが難しくなっている方もおられます。

- 通院を十分にしていなかった

- 後遺障害診断書の内容が適切でなかった

- 必要な検査を受けていない

- 転院を繰り返していた

- 転院時の対応が適切でなかった など

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級認定を受けていないと請求することが難しいです。

そのため、後遺障害等級認定を受けていないと、後遺障害慰謝料をもらえない可能性が高くなります。

また、後遺障害慰謝料は後遺障害等級によって相場が決まっているので、実際の後遺症の状態に比べて低い後遺障害等級に認定されてしまうと、十分な後遺障害慰謝料をもらえなくなってしまいます。

労災保険のみを請求した

勤務中や通勤中に交通事故にあった場合、労災保険も請求することができます。

ところが、労災保険は、慰謝料までは補償対象としていません。

そのため、労災保険を請求するだけで満足してしまい、損害賠償の請求をしないこととしてしまうと、慰謝料をもらえないこととなってしまいます。

なお、労災保険を活用すること自体は、損害賠償や自賠責保険にはない以下のようなメリットを活用できるので、おすすめです。

- 過失相殺がない

- 特別支給金を受け取れる

- 治療費の打切りが基本的にない(ケースによっては打ち切られることもある)

- 自賠責保険と違って上限額がない

ただ、慰謝料のように、労災保険の補償ではカバーされない損害もあるので、労災保険を受給するだけでなく、損害賠償の請求も検討することが必要なことには、注意しておいてください。

労災保険と慰謝料の関係については、以下のページでも解説しています。

加害者が任意保険に加入していない

加害者が任意保険に入っていないと、十分な慰謝料などをもらえない可能性があります。

交通事故の慰謝料は、高い場合では数百万円、数千万円などになることもあるものですので、個人では支払えないことが少なくありません。

自賠責保険などの慰謝料も十分ではない

加害者が任意保険に加入していなくても、運転者などに加入が義務付けられている自賠責保険に入っていれば、自賠責保険からの支払いは受けることができます。

加害者が自賠責保険にも加入していない場合、政府保障事業に支払いを請求することができます。

参考:政府保障事業|国土交通省

しかし、自賠責保険や政府保障事業からの支払いは、広く最低限の補償を提供するためのものなので、低額に抑えられています。

たとえば、死亡慰謝料は、裁判や弁護士が関与する示談交渉で用いる弁護士基準では2000万円~2800万円ですが、自賠責保険からの支払額を決める自賠責基準では、最大でも1350万円とされています。

後遺障害慰謝料も、弁護士基準では110万円~2800万円ですが、自賠責基準では32万円~1650万円となっています。

そのため、加害者が任意保険に加入していないとなると、十分な慰謝料をもらえないことになってしまいます。

加害者が慰謝料の支払いをしない場合の対処法については、以下のページをご覧ください。

誤った損益相殺をしている

交通事故の被害にあった場合、損害賠償のほかに、

- 自賠責保険

- 労災保険

- 健康保険

- 人身傷害保険

- 障害年金

などを受け取れる場合があります。

これらの給付の中には、二重取りを防ぐため、損害賠償から差し引かなければならないものがあります。

このようにして、他から受けた給付を損害賠償から差し引くことを、損益相殺といいます。

損益相殺をする際には、以下の点に注意する必要があります。

- 問題となる給付が損益相殺の対象か否か

- どの損害費目から控除するか

これらについての判断を誤っていると、損害賠償から差し引かなくてもよい給付までも余計に差し引いてしまうことになります。

そうすると、不当に慰謝料などの損害賠償が減額され、十分にもらえないことになってしまいます。

損益相殺に関するくわしい説明は、以下のページをご覧ください。

加害者側からの保険会社の提案をそのまま受け入れてしまう

交通事故の示談交渉では、最初に、加害者側の保険会社から示談案を提示されることが多いです。

この示談案は、たいていの場合、保険会社内部で定めた支払基準(任意保険基準)によって算定されています。

この任意保険基準による算定額は、被害者に最も有利な弁護士基準による算定額よりも低額になっていることがほとんどです。

場合によっては、提示された示談金額が、弁護士基準によって算定した額の半分以下になっていることもあります。

そのため、保険会社から提示された示談案を、「交通事故を多数扱っている保険会社からの提案なのだから、これが妥当な額なのだろう」などと思ってそのまま受け入れてしまうと、十分な慰謝料をもらえないこととなってしまう可能性があります。

弁護士に相談せずに示談交渉をしている

交通事故の示談交渉では、弁護士に相談せずに交渉を進めていると、十分な慰謝料をもらえなくなることが多いです。

それは、被害者に最も有利な弁護士基準での慰謝料額を請求して獲得するには、弁護士に相談、依頼することが重要だからです。

弁護士を付けていないと、加害者側の保険会社は、弁護士基準による示談交渉に応じてきません。

そのため、弁護士に相談しないまま示談交渉をしていると、低額に抑えられがちな任意保険基準での慰謝料しかもらえず、慰謝料が十分にもらえないこととなってしまうのです。

なお、裁判や調停を起こせば、裁判所で弁護士基準に沿って損害額を算定してもらえますので、弁護士基準による慰謝料を獲得できる可能性があります。

ただ、裁判のご経験がない方にとって、適切かつ有利に裁判などの手続を進めることは難しいことですので、結局は弁護士に依頼する方が多いのが実情です。

弁護士基準での慰謝料を獲得する方法については、以下のページをご覧ください。

ここまでに、交通事故の慰謝料の算定基準として、

- 自賠責基準

- 任意保険基準

- 弁護士基準

の3つの基準が出てきました。

交通事故の慰謝料を算定する際には、これらの基準を場面に応じて使い分けていきます。

自賠責保険からの支払額を算定する際には、自賠責基準が用いられます。

任意保険の保険会社が示談交渉を行う際には、自社の内部基準である任意保険基準を用いていることが多いです。

裁判所での手続きや弁護士が付いて行う示談交渉では、弁護士基準が用いられます。

これらの基準で損害賠償の算定額は、一般に、

となる傾向にあります。

そのため、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すれば、慰謝料の増額が期待できます。

以下のページに、各基準による慰謝料額を比較した記事がありますので、どうぞご参照ください。

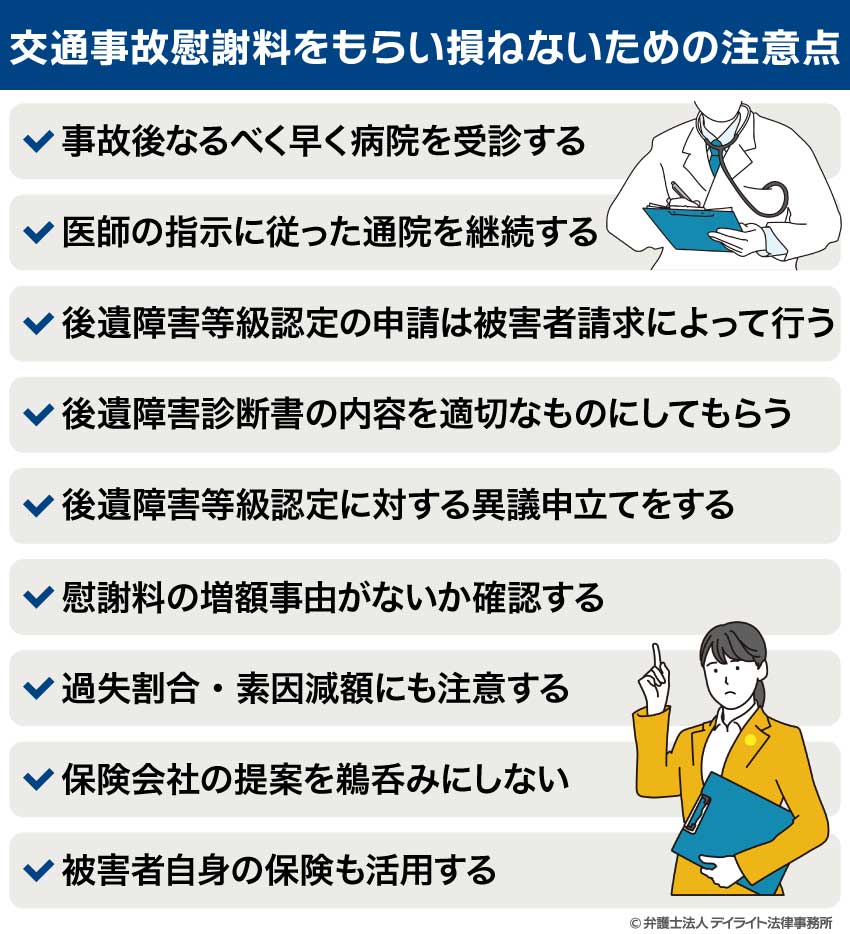

交通事故慰謝料をもらい損ねないための注意点

交通事故慰謝料をもらい損ねないためには、以下のような点に注意しましょう。

事故後なるべく早く病院を受診する

交通事故の被害にあった場合は、軽いケガだと思っても、念のため、事故後2,3日のうちに病院を受診し、ひととおり検査を受けることをお勧めします。

ケガがあるかどうかはっきりしなくても、身体に違和感があれば、同様に受診するようにしましょう。

受診が遅れると、上でもご説明したとおり、ケガと事故との因果関係を争われ、慰謝料をもらえなくなる可能性があります。

交通事故の際に最初に受診すべき病院は、基本的には整形外科がある病院です。

ただ、頭を打った場合は脳神経外科を受診した方が良い場合もあります。

そのほか、症状に合わせて耳鼻科、眼科などを受診した方がよい場合もあります。

これらの診療科がある総合病院を受診し、一度で複数の箇所について検査してもらうのもよいです。

交通事故の際に受診すべき病院については、以下のページでも解説しています。

医師の指示に従った通院を継続する

交通事故のケガで治療を受ける際には、医師の指示に従った回数・頻度での通院を続けることが重要です。

- 通院回数が少なかった

- 治療を中断していた期間ができてしまった

- 治療が終了する前に通院を止めてしまった

といったことがあると、

- 入通院慰謝料が十分にもらえなくなる

- 後遺障害等級認定を受ける際に支障が出る

といった不利益が生じてしまいます。

通院回数が少ないことにより生じるデメリットについては、以下のページでも解説しています。

後遺障害等級認定の申請は被害者請求によって行う

後遺障害等級認定の申請の方法には、①事前認定と②被害者請求の2種類があります。

①事前認定は加害者側の保険会社から行う申請

①事前認定は、加害者側の任意保険会社が資料などを揃え、申請を行う方法です。

この方法では、被害者はほとんど準備などをしなくてよいので、手間を省くことができます。

しかし、手続きを行う加害者側の保険会社は、被害者に有利な資料を十分に揃えてくれる場合ばかりではありません。

そのため、事前認定では、十分な後遺障害等級認定を受けられないおそれがあります。

②被害者請求は被害者から行う申請

その点、②被害者請求であれば、被害者が自ら資料を準備して申請することになりますので、自分に有利な資料を十分に提出することができます。

たとえば、

- 事故の激しさを示す事故現場や事故車両の写真

- 後遺症によって被害者の実際の生活にどのような影響が出ているかに関する陳述書

などを適宜追加することで、後遺障害等級認定がより有利になることがあります。

被害者請求によって適切な後遺障害等級認定を受けるためには、後遺障害等級認定に関する知識・経験に基づいた対応が必要になりますので、交通事故問題の経験が豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

被害者請求については、以下のページでも詳しく説明しています。

後遺障害診断書の内容を適切なものにしてもらう

後遺障害等級認定を適切に受けるためには、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

ところが、医師の中には、後遺障害認定の審査についての認識不足から、悪意なく、審査に不利な表現を盛り込んでしまったり、認定に必要な検査を抜かしたりしたまま、後遺障害診断書を作成してしまう医師がおられます。

このような後遺障害診断書をそのまま提出すると、後遺障害等級非該当とされたり、実際よりも低い等級の認定しか得られなかったりすることになります。

そのようなことを防ぐためにも、後遺障害診断書を作成してもらう際には、弁護士にアドバイスを受けて、医師と十分に相談しておきましょう。

後遺障害診断書を作成してもらう際のポイントについては、以下のページをご覧ください。

後遺障害等級認定に対する異議申立てをする

一度申請して認定を受けられなかったとしても、弁護士に依頼して異議申立てなどをすることで、無事に後遺障害等級認定を受けることができる場合もあります。

後遺障害等級認定に不満がある、認定された等級が妥当なものなのか分からない、という場合は、まずは弁護士にご相談ください。

当事務所で異議申立てを行い、後遺障害非該当から14級9号を獲得することができたケースを、以下のページでご紹介しています。

関心がおありの方は、ぜひ一度ご覧ください。

慰謝料の増額事由がないか確認する

交通事故の慰謝料には一定の相場があります。

そこでは、慰謝料は、基本的に、入通院期間、後遺障害等級など、主に事故による結果(ケガ)の大きさ示す事実を基に算定することとなっています(死亡慰謝料については、被害者の家族内での立場も考慮されます)。

ただ、常にその相場どおりに算定されるかというと、そうとは限りません。

加害者の態度が著しく不誠実である、事故時の加害者の違反が重大である、受けた被害が通常以上に大きい、などといった場合には、慰謝料が増額されることもあります。

慰謝料が増額される可能性がある例としては、次のようなものがあります。

- 被害者が妊娠中だった

- 事故にあったことが、解雇、退職、退学、離婚などの原因になった

- 被害者や被害者の親族が、事故のせいで精神疾患になった

- 事故による家族など周囲への影響が大きかった(被害者が一人っ子であった場合や幼児の両親であった場合など)

- 加害者が故意に交通事故を起こした

- 加害者に、無免許運転、ひき逃げ又は酒酔い運転があった

- 加害者に著しいスピード違反があった

- 加害者がスマートフォンを見ながら運転していた

- 加害者が証拠隠滅を図った

- 加害者が嘘をついて被害者に責任を押し付けようとした など

当事務所の取扱い事例で慰謝料の増額に成功したケースを、以下のページでご紹介しております。

慰謝料が増額されるケースについては、以下のページもご参照ください。

過失割合・素因減額にも注意する

慰謝料をはじめとした損害賠償を十分に獲得するためには、過失割合や素因減額にも注意することが大切です。

過失割合や素因減額については、加害者側の保険会社などからの主張をそのまま受け入れるのではなく、適切な過失割合はどの程度か、素因減額は必要かといった点について弁護士のアドバイスを受けるなどして、慎重に対応していきましょう。

保険会社の提案を鵜呑みにしない

上でもご説明したとおり、加害者側の保険会社からの示談案は、示談金が低額に抑えられていることが多いです。

保険会社から示談の提案を受けた場合には、そのまま鵜呑みにすることなく、一度交通事故に強い弁護士に相談しましょう。

そうすれば、保険会社からの提案が十分なものか、慰謝料などの相場はどのようになっているかといったことについて、アドバイスを受けることができます。

保険会社への対応方法については、以下のページもご参照ください。

被害者自身の保険も活用する

以下のような場合には、弁護士に依頼して損害賠償を請求しても、十分な慰謝料をもらえない可能性があります。

- 被害者の過失割合が大きい

- 相手方に過失がない(被害者の過失が100%)

- 加害者がわからない(ひき逃げなど)

- 加害者が任意保険や自賠責保険に入っておらず、お金も持っていない

このような場合には、被害者自身の保険も活用していきましょう。

活用できる保険としては、次のようなものがあります。

- 健康保険

- 人身傷害保険

- 搭乗者傷害保険

- 無保険車傷害保険

ほかにも、弁護士費用特約を付けていれば、保険会社の負担で弁護士に相談・依頼することができます。

ご自身の保険の契約内容がよく分からない場合は、加入している保険会社か弁護士に相談してみましょう。

交通事故の被害にあったときに使える保険については、以下のページでも詳しく解説しています。

泣き寝入りをしたくない方の対処法

法的措置をとる

示談交渉では慰謝料などを十分にもらえそうにない場合には、以下のような法的措置をとることが考えられます。

- 裁判

- 調停

- ADR(交通事故紛争処理センターなど)

示談交渉は当事者間の話し合いですので、相手が応じてくれなければ話が進みません。

示談交渉が行き詰まった場合には、裁判などの法的措置をとって第三者の判断を受けることによって、状況を変えることも視野に入れていきましょう。

それに、裁判や調停を起こせば、裁判所が弁護士基準に沿って損害額を認定してくれます。

そのため、示談交渉では相手方が弁護士基準での賠償に応じなかったとしても、裁判などを起こすことで、被害者にとって最も有利な弁護士基準で算定した慰謝料をもらえる可能性が出てきます。

ただ、裁判所などに自分にとって有利な判断をしてもらうためには、自ら主張・立証をしていく必要があります。

そのため、多くの方は、弁護士に依頼して裁判手続きを進めています。

交通事故の裁判、調停、ADRについては、以下のページをご覧ください。

交通事故に強い弁護士に相談する

泣き寝入りすることを避けようと思うなら、早いうちから交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。

早くから弁護士に相談していれば、治療中から、慰謝料などの損害賠償で不利にならないためのアドバイスを受けることができ、より有利に慰謝料などを獲得できる可能性が高まります。

それに、示談交渉で弁護士を付けていれば、被害者に最も有利な弁護士基準による算定額に沿って示談交渉を進めることもでき、慰謝料などを増額できることが期待できます。

ほかにも、交通事故に強い弁護士に相談、依頼することには、次のようなメリットがあります。

- 損害賠償の相場はいくらくらいかを算定してくれる

- 保険会社からの示談案が適切な内容か確認してくれる

- 後遺障害等級認定の被害者請求をサポートしてくれる

- 過失割合・素因減額についても適切に主張・立証してくれる

- 時効が成立しないように手段を講じてくれる

- 他の保険を利用することについてもアドバイスしてくれる

- 疑問や不安が生じた場合に気軽にアドバイスを求めることができる

交通事故に強い弁護士に相談することのメリット、交通事故に強い弁護士の探し方については、以下のページをご覧ください。

交通事故慰謝料がもらえない方のよくあるQ&A

交通事故で慰謝料は必ずもらえる?

交通事故であっても、以下のように、慰謝料をもらえないケースもあります。

交通事故であっても、以下のように、慰謝料をもらえないケースもあります。- 物損のみの事故の場合

- ケガをしていたのに医師の診断を受けるのが遅れ、「事故後に他の原因でケガをした可能性がある」として因果関係を否定され、人身事故と扱われなかった場合

- 慰謝料の支払いを受けるまでに時効が成立してしまった場合

- 労災保険のみを請求し、損害賠償は請求しなかった場合

ほかにも、以下のようなケースでは、本来もらえるはずの慰謝料を十分にもらえないことになってしまう可能性があります。

- 加害者の保険会社の示談案をベースに示談交渉をしている

- 慰謝料額を弁護士基準で算定していない

- 通院回数が少なすぎる

- 後遺障害が残っているのに後遺障害等級認定を申請していない

- 後遺障害等級が実際の後遺症の症状からみて低すぎる

- 慰謝料の増額事由を主張していない

- 過失割合、素因減額の内容が被害者に不利なものだった

- 損益相殺の仕方が間違っていた など

交通事故の被害にあった場合には、慰謝料を十分にもらえないことにならないよう、早いうちから交通事故に強い弁護士に相談し、適切に対応していきましょう。

交通事故の慰謝料は1日8400円ですか?

「交通事故の慰謝料は1日8400円(令和2年4月1日以降の事故では8600円)」などといわれることがありますが、これは、正確な情報ではありません。

「交通事故の慰謝料は1日8400円(令和2年4月1日以降の事故では8600円)」などといわれることがありますが、これは、正確な情報ではありません。このように言われるのは、自賠責保険の算定基準に関する誤解が原因になっていると思われます。

自賠責保険では、入通院慰謝料は、日額4200円(令和2年4月1日以降の事故では4300円)とされています。

この日額をもとに、「日額×対象となる日数」の計算式で、慰謝料を算定していきます。

この式にある「対象となる日数」は、①治療期間又は②実通院日数の2倍のいずれか少ない方の日数にされます。

たとえば、治療期間1か月(30日)の間に10日通院した場合、自賠責保険からの入通院慰謝料は、4200円(4300円)× 10日 × 2 = 8万4000円(8万6000円)となります。

これを単純に通院日数で割ると、1日当たりの慰謝料額が8万4000円(8万6000円)÷ 10日 = 8400円(8600円)となります。

そのために、「慰謝料1日8400円(8600円)」と言われているものと思われます。

しかし、実際には、上の説明からもわかるとおり、通院期間で通院慰謝料を計算する場合もあります。

その場合には、通院日数は慰謝料額と関係なくなってしまいますので、「慰謝料1日8400円(8600)円」ということにはならなくなります。

また、被害者に最も有利な弁護士基準では、異なる基準で入通院慰謝料が算定されています。

入通院慰謝料の算定方法については、以下のページもご参照ください。

まとめ

今回の記事では、交通事故の慰謝料がもらえない場合について解説しました。

交通事故の慰謝料がもらえないケースには、物損事故であるなどそもそも慰謝料を請求できないケースだけでなく、病院の受診が遅れた、後遺障害等級認定を受けていない、時効を成立させてしまったなど、被害者側の対策不足によってもらえなくなっているケースもみられます。

そのようなことにならないよう、交通事故の被害にあった場合は、なるべく早く交通事故にくわしい弁護士に相談し、アドバイスを受けることをお勧めします。

当事務所では、交通事故問題を多数取り扱ってきた交通事故チームの弁護士たちが、交通事故の被害にあった方の慰謝料請求をサポートすることに力を尽くしております。

電話、オンラインによる全国からのご相談にも対応しております。

交通事故の慰謝料を請求することをお考えの方は、ぜひ一度当事務所までお気軽にご相談ください。