交通事故慰謝料の弁護士基準と通院日数|計算式と早見表

最も高額になる「弁護士基準」の交通事故慰謝料は、原則として「通院期間(治療開始から終了までの期間)」で決まります。

しかし、通院頻度が低い場合(週2回以下など)は、「実通院日数 × 3(重症の場合は3.5)」という計算式が適用され、慰謝料が減額される可能性があるため注意が必要です。

この記事では、あなたの通院日数における適正な慰謝料額がひと目でわかる「弁護士基準の早見表(むちうち・骨折別)」と、損をしないための通院頻度や計算方法について交通事故専門の弁護士が詳しく解説します。

目次

最も高額な「弁護士基準」は原則「通院期間」で決まる

交通事故の入通院慰謝料には3つの基準がありますが、最も高額になる弁護士基準では、原則、通院期間(通院開始日から通院終了日までの日数)により算定されます。

基本的には、実際に通院した日数(実通院日数)は交通事故慰謝料(入通院慰謝料)の金額に影響しません。

つまり、毎日通っても、適切な頻度で通っても、期間が同じであれば慰謝料額は変わらないのが基本ルールです。

通院日数と通院期間の違い

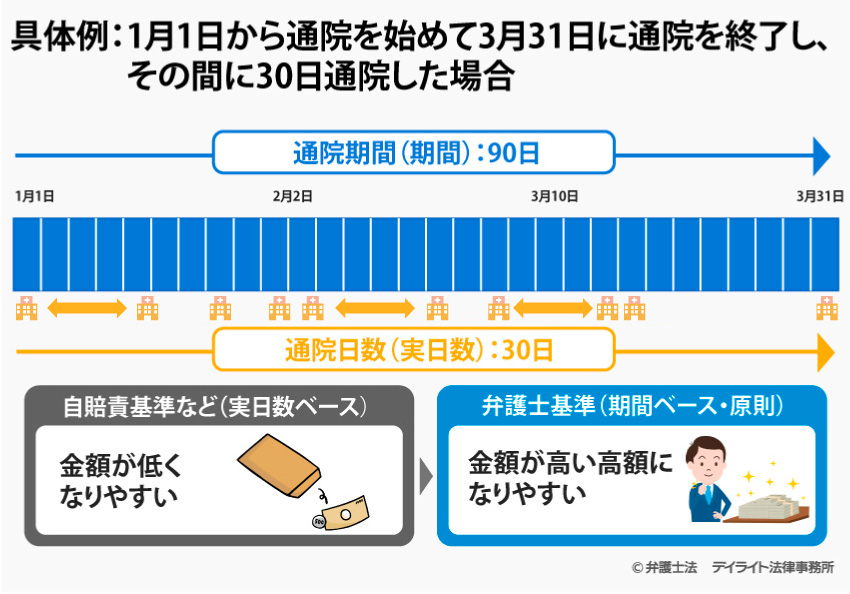

通院日数と通院期間は、それぞれ以下のような意味になります。

- 通院日数 実際に病院に通った日数

- 通院期間 通院を開始した日から通院が終わった日までの日数

具体例でみてみましょう。

弁護士基準の慰謝料計算では、原則として下の「通院期間(90日)」を使って計算するため、自賠責基準などと比べて金額が高額になりやすいのです。

通院日数は、後遺障害慰謝料にも間接的に影響する場合がある

ここまで読むと「通院回数は少なくてもいいの?」と思われるかもしれませんが、そうではありません。

将来的に「後遺障害慰謝料」を請求する場合、通院日数は審査の重要な判断材料になります。

たとえば、最も軽い後遺障害14級の認定を受けるためには、むちうちなど明らかな骨折がない場合には、通院日数も重要な考慮要素となります。

そのため、通院日数は、間接的に、後遺障害慰謝料の額にも影響するといえます。

通院日数が少ないと慰謝料が減額される|例外ルール

これまで説明したとおり、弁護士基準では、原則として通院期間で計算します。

しかし、例外的に、通院期間を修正して慰謝料金額が計算されることがあります。

以下、詳しく説明します。

減額の計算式「実通院日数 × 3(または3.5)」

通院期間が長期であり、その通院期間に比べて通院頻度が少ない場合には、通院期間を修正して慰謝料が計算される可能性があります。

具体的には、通院実日数の3.5倍を通院期間として慰謝料が計算されることがあります。

むちうちや打撲の場合は3倍です。

例えば、6ヶ月で8回しか通院していない場合には、以下を通院期間として考えられる可能性があります。

通院期間が28日とされた場合、入通院慰謝料は、26万1333円になります。

通院期間6ヶ月の場合の入通院慰謝料は116万円であることを考えると、大幅な減額になります。

どのくらいの頻度が減額される?|適切な通院日数

どのくらいの頻度で減額されるのか明確な基準はありません。

症状、治療内容などを踏まえて判断されることになります。

実務上、週2回程度、通院していれば、保険会社から慰謝料を減額する主張がされる可能性は低いです。

もっとも、骨折などで、継続してリハビリが必要なく、医師からも安静を指示されている場合などにおいては、月に1回程度の通院でも、減額されないケースも多々あります。

【早見表】弁護士基準の慰謝料相場

弁護士基準では、交通事故慰謝料は、次のように計算します。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、被害者の家族内での立場により、次の表の額が目安とされます。

| 被害者の立場 | 弁護士基準での慰謝料額 |

|---|---|

| 一家の経済的支柱 | 2800万円 |

| 一家の支柱に準じる(母親、配偶者など) | 2500万円 |

| その他(独身者、子供、幼児など) | 2000万円~2500万円 |

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって、以下のように相場が定められています。

| 後遺障害等級 | 弁護士基準での慰謝料額 |

|---|---|

| 第1級 | 2800万円 |

| 第2級 | 2370万円 |

| 第3級 | 1990万円 |

| 第4級 | 1670万円 |

| 第5級 | 1400万円 |

| 第6級 | 1180万円 |

| 第7級 | 1000万円 |

| 第8級 | 830万円 |

| 第9級 | 690万円 |

| 第10級 | 550万円 |

| 第11級 | 420万円 |

| 第12級 | 290万円 |

| 第13級 | 180万円 |

| 第14級 | 110万円 |

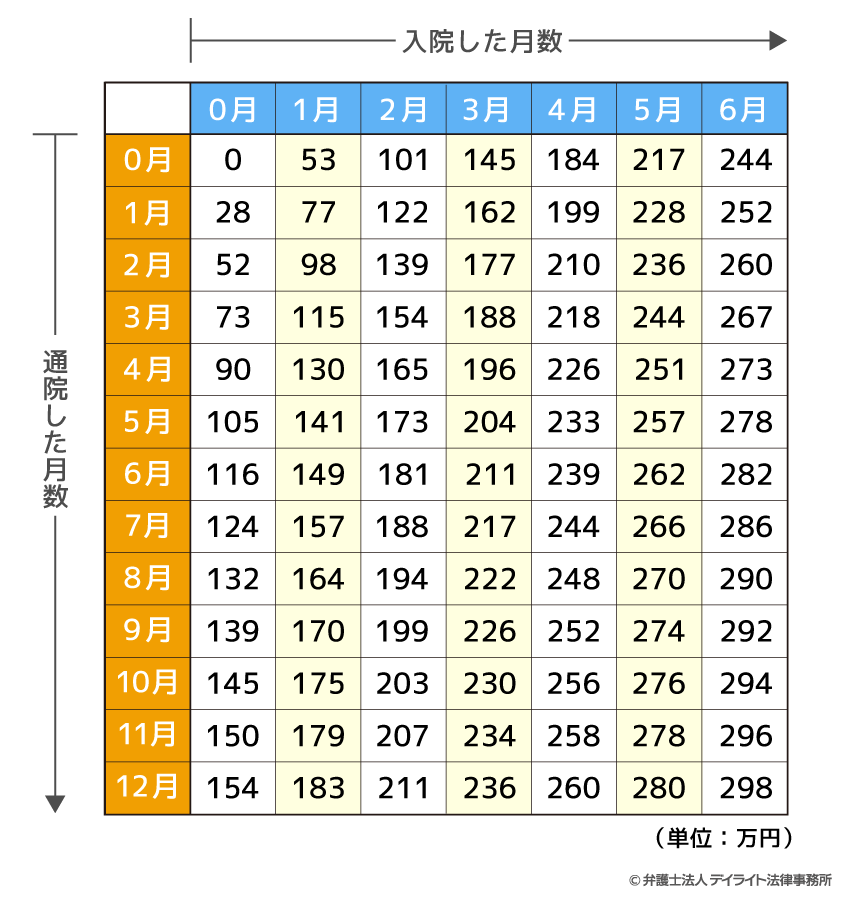

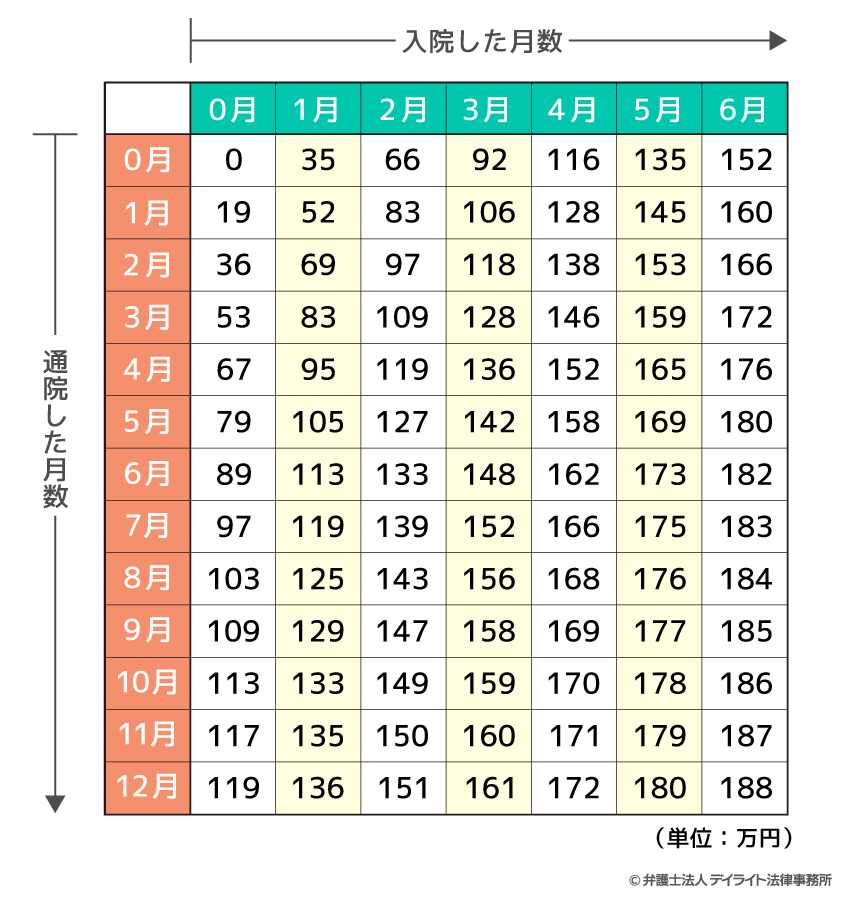

入通院慰謝料

弁護士基準の入通院慰謝料は、以下の算定表を用いて算定しています。

算定表には、軽傷以外の場合と軽傷の場合の2種類がありますので、ご自身に当てはまる方をご使用ください(軽傷とは、他覚所見のないむちうち、軽い挫傷・打撲のことをいいます)。

軽傷以外の場合

軽傷の場合

上の表にある「通院した月数」は、原則として、通院期間を基礎とします。

ただし、通院が長期にわたる場合には、例外的な取り扱いがなされることがあります。

この点について、弁護士基準について解説した「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」といいます。)では、以下のように記載されています。

通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3.5倍(軽傷の場合は3倍)程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。

このため、通院期間は長いけれども通院回数は少ないという場合には、入通院慰謝料を算定する際、実通院日数の3~3.5倍の期間を基礎とされる可能性があります。

その場合、実際の通院期間よりも「慰謝料算定のための通院期間」が短くなってしまいますので、実際の通院期間を基礎とした場合よりも入通院慰謝料が減額されてしまいます。

この計算方法がどのような場合に適用されるかについては明確な規定はありませんが、例えば、1年以上通院していて、その間の通院頻度が1か月に2~3回程度の割合にも達しておらず、治療内容も経過観察しかしていないような場合などは、上のように通院期間を短く修正されてしまう可能性が高いでしょう。

交通事故慰謝料の相場については、以下のページもご覧ください。

参考:自賠責基準での入通院慰謝料の計算方法

自賠責基準では、入通院慰謝料は、次の計算式により算定します。

4300円 × 対象日数

対象日数は、以下のうち、いずれか少ない方の日数となります。

- ①(入院日数+実通院日数) × 2

- ②治療期間

たとえば、治療期間が100日で、その間に40日入通院した場合、

- ① (入院日数+実通院日数) × 2 = 80日

- ② 治療期間100日

となり、①の方が少なくなるので、自賠責基準での入通院慰謝料は、

4300円 × 80日 = 34万4000円

となります。

自賠責基準での慰謝料の算定方法についての詳細は、以下のページで解説しています。

交通事故における「通院日数」の正しい数え方

交通事故慰謝料の計算に使われる「通院日数」は、単純に病院に行った日数を指しますが、いくつか誤解しやすい計算ルールがあります。

ご自身の正確な日数を把握するために、以下のポイントを確認しておきましょう。

1日1カウントが原則(複数病院・念のための受診)

- 1日に2つ以上の受診は「1日」同じ日に整形外科と接骨院など、2つ以上の病院や診療科を受診した場合でも、「通院1日」として扱われます。

- 異常なしでも「1日」事故直後に「念のため」受診し、結果としてケガがなかった(異常なし)場合でも、事故との関連があれば通院日数に含まれます。

治療行為がなくてもカウントされるケース(薬・リハビリ)

- リハビリのみ医師の診察がなく、理学療法士によるリハビリだけを受けた日も「治療の一環」として通院日数に含まれます。

- 薬・湿布の処方のみ診察や治療がなく、単に薬や湿布を受け取りに行っただけの日も、通院日数としてカウントされます。

カウントの対象期間は「症状固定」まで

入通院慰謝料の算定の場面で「通院日数」や「通院期間」としてカウントされるのは、症状固定(これ以上治療しても症状の改善が見込めない状態)に至る前の通院に限られます。

症状固定と診断された後に通院しても、原則としてその日数は慰謝料計算には含まれません。

仕事や家事の都合は考慮されない

ここが最も注意すべき点ですが、「仕事が忙しくて通えなかった」「子供が小さくて行けなかった」といった個人的な事情があっても、その分を通院日数として加算してくれることはありません。

保険会社はあくまで「実際に通院した実績」で判断します。

事情があっても通院日数が少なければ「痛みは軽微だ」とみなされ、慰謝料が減額されるリスクが高まります。

弁護士基準の交通事故慰謝料を計算ツールで算定!

交通事故慰謝料を適切に計算するには、弁護士基準の内容を理解し、ご自身のケースを基準に当てはめて考えていく必要があります。

さらに、交通事故では、慰謝料だけでなく、逸失利益、休業損害についても計算が必要な場合があります。

逸失利益や休業損害について計算する際にも、弁護士基準の内容や各種の係数などを調べる必要があります。

このように、損害賠償請求に関する経験がない方が交通事故慰謝料などの損害賠償を算定するには、それなりの手間がかかります。

そこで、当事務所では、どなたでも手軽に交通事故慰謝料、逸失利益、休業損害の目安をご覧いただけるよう、交通事故賠償金計算シミュレーターをご用意いたしました。

このシミュレーターでは、入通院期間、年齢、性別、年収などの基本的な情報をご入力いただくだけで、交通事故慰謝料、逸失利益、休業損害の目安をご覧いただくことができます。

お名前などの個人情報をご入力いただく必要はなく、後日当事務所からご連絡することもございません。

算定結果も、その場ですぐにご覧いただけます。

どなたでも無料でご利用いただけますので、興味のある方は、こちらのリンクから、どうぞお気軽にお試しください。

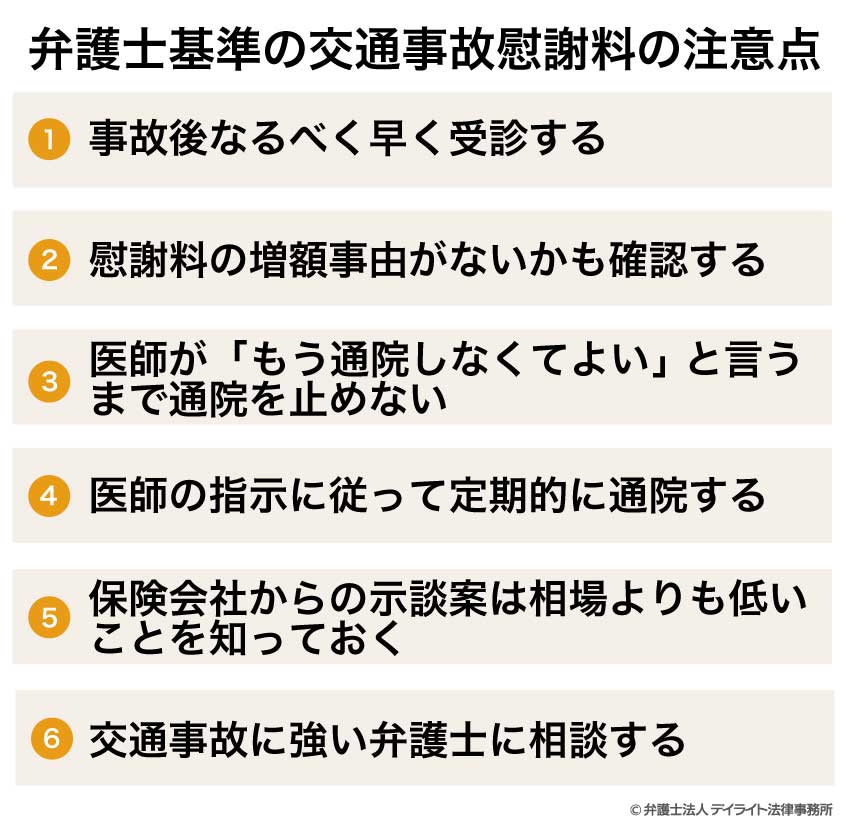

弁護士基準の交通事故慰謝料の注意点

①事故後なるべく早く受診する

交通事故にあった場合は、事故後2~3日以内には病院を受診し、ひととおり検査を受けるようにしましょう。

ケガをしたかどうかはっきりしなくても、事故の際に身体をぶつけた、身体に違和感がある、といったように、ケガをしている可能性があれば、念のために受診して検査を受けておくことが大切です。

事故後最初の受診が遅くなると、後から検査をしてケガがあることが分かっても、「事故の後で、別の原因でケガをした可能性がある」と因果関係について争われ、示談交渉が難航したり、十分な補償を受けられなくなったりするおそれがあります。

交通事故の場合に受診すべき病院については、以下のページで解説しています。

②慰謝料の増額事由がないかも確認する

交通事故慰謝料を請求する際には、慰謝料を相場よりも増額できる事情(増額事由)がないかも確認しておきましょう。

たとえば、加害者側に次のような事情があれば、慰謝料が増額される可能性があります。

- ひき逃げをした

- 飲酒運転をして事故を起こした

- 信号無視、居眠り運転などをして事故を起こした

- 加害者が被害者を罵倒した

- 加害者が証拠隠滅を図った など

また、被害者側に以下のような事情がある場合も、慰謝料が増額される可能性があります。

- 被害者の親族が事故をきっかけに精神疾患になった

- 事故のために人工中絶をせざるを得なくなった

- 治療中に事業が破綻した など

慰謝料の増額事由となりうる事情については、以下のページをご覧ください。

③医師が「もう通院しなくてよい」と言うまで通院を止めない

交通事故のケガの治療は、原則的に、主治医から「もう通院しなくてよい」などと治療が終了したことを告げられるまで止めてはいけません。

治療が終了する前に通院を止めてしまうと、

- ケガが十分に良くならない

- 入通院慰謝料が満足にもらえない

- 後遺障害等級認定に支障を来す

など、様々な悪影響が出てしまいます。

特に治療を続けるかどうか悩ましくなるのが、保険会社から治療費の打切りを告げられた時です。

交通事故の場合、加害者が任意保険に加入していると、治療費を任意保険会社が肩代わりし、直接病院に支払いをしてくれる一括対応がとられることが多いです。

この一括対応がとられている場合、治療期間が長くなってくると、保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」などと治療費の打切りが伝えられます。

これを聞くと、被害者の方は、「もう治療を止めなければいけないのか」と思うかもしれませんが、そのようなことはありません。

治療の終了は、保険会社が決めることではありませんので、主治医や弁護士と相談の上、最後まで治療を続けることが大切です。

保険会社から治療費を打ち切られたからといって治療を止めてしまうと、前述のような不利益を受けることになりかねません。

もし一括対応が打ち切られ、被害者自身で治療費を負担することになっても、ここで負担した治療費は、治療の必要性が認められれば、後から損害賠償に含めて加害者に請求することができます。

また、治療費の打切りについて、弁護士に、保険会社と交渉するよう依頼することも可能ですので、お困りの場合は、一度弁護士に相談することをお勧めします。

④医師の指示に従って定期的に通院する

交通事故のケガの治療中は、医師の指示に従った回数・頻度で通院することが大切です。

医師の指示よりも通院頻度や回数が少ないと、上でもご説明したように、入通院慰謝料を十分にもらえなくなったり、後遺障害等級認定の際に支障が出たりするおそれがあります。

逆に、通院回数・頻度が多すぎると、過剰診療と見られてしまい、治療費の一部を損害賠償の対象から外されてしまうおそれがあります。

弁護士基準で入通院慰謝料を請求する場合、おおむね週に2回程度通院していれば入院慰謝料は最大化されるので、医師の指示もないのにそれ以上通院することは止めましょう。

⑤保険会社からの示談案は相場よりも低いことを知っておく

交通事故の示談交渉では、多くの場合、早い段階で、加害者側の保険会社から示談案が示されます。

この示談案は、基本的に、任意保険基準又は自賠責基準で算定されています。

そのため、保険会社が提示してくる示談金額は、被害者に最も有利な弁護士基準による算定額よりも低く抑えられていることがほとんどです。

ケースによっては、弁護士基準で算定した額の半額以下になっている場合もあります。

しかし、仮に不十分な内容の示談案だとしても、被害者がそれを受け入れ、示談書にサインをしてしまうと、その内容のままで示談が成立してしまいます。

そうなると、もはや示談内容を覆すことは難しくなります。

加害者側の保険会社が示談案を示してきた場合は、示談金額が低く抑えられている可能性があることを念頭において、内容を十分確認するようにしましょう。

⑥交通事故に強い弁護士に相談する

交通事故慰謝料を十分に受け取りたいと思ったら、なるべく早いうちに、交通事故に強い弁護士に相談しましょう。

ここまでにご紹介してきた、被害者に最も有利な弁護士基準での交通事故慰謝料を示談交渉によって獲得するためには、弁護士に依頼することがほぼ必須です。

弁護士を立てずにご自身で示談交渉をしていても、加害者側の保険会社が弁護士基準での示談に応じてくることはまずありません。

そのため、保険会社の示談案から慰謝料などを弁護士基準によるものに増額させるためには、弁護士に示談交渉を依頼することが重要になります。

その際、交通事故に強い弁護士であれば、弁護士基準の内容を熟知しているので、依頼者にとって最善の方法を考え、より良い結果が得られるように力を尽くしてくれるでしょう。

また、早いうちから弁護士に相談することで、治療中から、後の示談交渉で不利になることがないようアドバイスしてもらうことができます。

ほかにも、交通事故を弁護士に依頼することには、次のようなメリットがあります。

- 保険会社から示された示談案が十分なものかを確認してもらえる

- 損害賠償額を相場に従って算定してもらえる

- 加害者や保険会社とのやりとりの窓口になってもらえる

- 後遺障害等級認定の申請をサポートしてもらえる

- 過失割合が適切なものとなるよう交渉してくれる

- 疑問、不安についていつでも気軽に相談できる

交通事故に強い弁護士に相談するメリット、交通事故に強い弁護士の選び方については、以下のページをご覧ください。

交通事故慰謝料と通院日数についてのQ&A

15日通院した時の交通事故慰謝料の相場は?

弁護士基準の場合、原則的には、交通事故慰謝料(入通院慰謝料)は通院期間で算定されます。

弁護士基準の場合、原則的には、交通事故慰謝料(入通院慰謝料)は通院期間で算定されます。そのため、同じように15日通院したとしても、通院期間によって入通院慰謝料は変わってきます。

ただし、通院期間が長いのにその間の実通院日数が少なすぎる場合、実通院日数の3~3・5倍程度(軽傷の場合3倍程度、それ以外の場合3.5倍程度)を通院期間とみなして入通院慰謝料を算定することがあります。

この方法で算定する場合、15日の通院でもらえる入通院慰謝料は、

- 軽傷の場合は、約27万円

- 軽傷以外の場合は、約46万円

となります。

交通事故で通院20日の場合、慰謝料はいくらですか?

上記のとおり、原則的には、弁護士基準での入通院慰謝料は通院期間で算定します。

上記のとおり、原則的には、弁護士基準での入通院慰謝料は通院期間で算定します。そのため、通院日数が20日であっても、通院期間によって入通院慰謝料は異なります。

例えば、通院期間が30日であれば19万円(軽症で弁護士基準)、通院期間が60日であれば、36万円(軽症で弁護士基準)となります。

ただ、例外的に、通院期間が長期にわたる場合は、軽傷の場合は実通院日数の3倍程度、それ以外の場合は実通院日数の3.5倍程度を通院期間とみなされることもあります。

この算定方法をとる場合、通院20日での入通院慰謝料額は、

- 軽傷の場合は、約36万円

- 軽傷以外の場合は、約59万円

となります。

通院が12回の場合、慰謝料はいくらですか?

入通院慰謝料は、原則的には通院期間で算定しますので、通院が12回といっても、通院期間により入通院慰謝料額は異なります。

入通院慰謝料は、原則的には通院期間で算定しますので、通院が12回といっても、通院期間により入通院慰謝料額は異なります。例えば、通院期間が30日であれば19万円(軽症で弁護士基準)となります。

ただし、通院期間が長いのに比べて通院日数が少ない場合、軽傷の場合は実通院日数の3倍程度、それ以外の場合は実通院日数の3.5倍程度を通院期間とみなされる場合があります。

この算定方法をとると、通院12回の場合の入通院慰謝料は、

- 軽傷の場合、約22万円

- 軽傷以外の場合、約37万円

となります。

まとめ

今回の記事では、弁護士基準で交通事故慰謝料を算定する際に通院日数がどのように影響するかなどについて解説してきました。

弁護士基準では、交通事故慰謝料は原則として通院期間によって算定するので、通院日数は慰謝料額に直接影響しません。

ただ、通院期間が長期にわたっており、その間の通院日数が少ない場合は、通院日数が慰謝料算定の基礎とされることもあります。

被害者に最も有利な弁護士基準での交通事故慰謝料を獲得するためには、弁護士に示談交渉を依頼することが重要です。

当事務所でも、交通事故を集中的に取り扱う交通事故チームを設け、交通事故の被害にあってお困りの方のサポートに力を注いでいます。

電話、オンラインによる全国からのご相談にも対応しております。

交通事故にあってお困りの方は、ぜひ一度、お気軽に当事務所までご連絡下さい。