交通事故でお詫びはいらないの?被害者はどうしたらいい?

交通事故の加害者が示談交渉を保険会社に任せっきりで、誠意を感じられないなどお怒りになる被害者の方の気持ちは理解できます。

交通事故被害者の方からの相談を受けていると加害者への不満のお話をよく伺います。

人身事故となり、人にけがを負わせた場合、謝罪をするのは人として当たり前のことだと思います。

保険会社も、加害者へ被害者への謝罪をするように話をする場合もあるかと思いますが、加害者が被害者に謝罪しないことも多いように思います。

交通事故でお詫びはいらないの?

一般的に考えて、交通事故を発生させた加害者が被害者にお詫び(謝罪)することは普通のことです。

法律上の問題というよりも道徳上の問題で、お詫びするのは当然のことだと言えます。

加害者側が謝罪もせずに放置すると、被害者としても「許せない」という思いが強くなるでしょう。

そうなれば、示談交渉の際もスムーズにいかず、解決まで長期化する可能性もあります。

したがって、自分が原因で事故を発生させてしまったのであれば、その謝罪はきちんとすべきです。

謝罪の方法としては、事故直後に自分が悪いことが明らかな場合(追突事故)であれば、すぐに謝罪すべきですし、事後的に自分が悪いことが分かったのであれば、その時点で電話や被害者宅を訪問をして謝罪すべきでしょう。

保険会社が間に入っている場合には、事故の補償のことは保険会社が交渉するため、過失割合や賠償額について、謝罪の場で話をすることは避けるにしても、きちんと誠意をもって謝罪をすべきだと思います。

加害者が謝罪に来ない理由

加害者が謝罪に来ない理由としては、以下の理由が考えられます。

- ① 保険会社から連絡をとらなくてよいと言われている

- ② 加害者は自分が悪いと思っていない

- ③ 加害者が謝罪すると責任が重くなると考えている

①保険会社から連絡をとらなくてよいと言われている

加害者が謝罪しに来ない理由として、加害者が加入している保険会社が、被害者と直接のやりとりをしないように説明していることが多々あります。

これは、直接、当事者が接触することで無用なトラブルを防止することや、加害者が安易に賠償責任を認めてしまうことを防ぐことが目的と考えられます。

こうした説明を受けた加害者は、被害者とは直接話をしてはいけないと考え、謝罪に来ない可能性もあります。

確かに、保険会社として、加害者に勝手に話を進められるのは避けたいところです。

しかし、謝罪をしないことで被害者が頑なになり示談交渉がスムーズにいかないことも多々ありますから、加害者としては、賠償に関する話は避けながら、謝罪はきっちり行ったほうがいいでしょう。

②加害者は自分が悪いと思っていない

追突事故のように10:0の事故ではなく、被害者側にも過失割合がある場合には、加害者は自分を完全な加害者としては認識しておらず、どっちもどっち程度に考えていることもあります。

加害者によっては、自分の落ち度について保険会社や弁護士から説明してもらうまでは、自分が被害者と思っていることさえあります。

こうした場合には、自分だけでなく被害者にも落ち度があるから謝罪する必要はないと考えている加害者も多いように思います。

③加害者が謝罪すると責任が重くなると考えている

加害者の中には、自分が悪いと分かっていても謝罪することで、責任が重くなってしまうのではないかと考え、謝罪しに来ない人もいるでしょう。

しかし、交通事故の過失割合は、客観的な事故態様から決まるのであり、謝罪の有無によって変わることはありません。

一般的に考えると、加害者が被害者に謝罪するのは当然ですが、交通事故事件では、こうした事情から、加害者が被害者に謝罪しないといったことが多々発生しています。

加害者と直接示談交渉をしたい!

加害者へ直接交渉できないケース

加害者が、任意保険に加入している場合には、事実上、加害者と直接交渉することは難しいでしょう。

被害者が、保険会社ではなく加害者と直接交渉をしたいという意向を伝えることは可能です。

しかし、保険会社は加害者から依頼を受けて示談交渉を行っているため、加害者が直接交渉に応じなければ、代理権を認められている保険会社と交渉するか、あるいは、裁判を選択する他ないのが実情です。

最近は、交通事故の被害者と加害者が直接会ったりするとトラブルに発展する可能性もあるため、保険会社の方で、加害者が自ら被害者に謝罪に行くことを控えるように伝えるところもあるようです。

実際に、交通事故後に被害者の自宅に謝罪に来るというケースは少ないです。

また、被害者の方に謝罪する場合にも保険会社の担当者と一緒にというケースが多くなっています。

加害者へ直接交渉できるケース

加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者と直接交渉することになります。

ただし、当事者の本人同士が直接交渉すると感情的になりやすく、スムーズに示談交渉が進まない可能性があります。

そうした場合には、弁護士に依頼するなど第三者を介在させることも検討すべきでしょう。

誠意が感じられない。慰謝料の増額請求はできる?

加害者の誠意が感じられないことを理由とした慰謝料の増額請求は、簡単ではありません。

交通事故の慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対する賠償です。

したがって、被害者としては、加害者が不誠実な態度をとって不快な思いをすることも考慮して慰謝料を増額してほしいと考えることは当然のことと言えます。

しかし、交通事故の慰謝料の金額の考え方は、命を失ったり、ケガをしたことに重点が置かれています。

単に不誠実で不快な思いをさせられたという事情は、それほど重視されていないのです。

もっとも、悪質な運転や極めて不誠実な態度がある場合には、慰謝料の増額が認められています。

加害者側の事情として考慮される事情としては、以下のような事情があります。

- 加害者の過失、事故態様として考慮されるもの

- ① 飲酒、酒気帯び運転

- ② ひき逃げ、当て逃げ

- ③ 速度超過

- ④ 信号無視

- ⑤ 居眠り運転

- ⑥ わき見運転

- ⑦ 無免許運転

- 加害者の著しく不誠実な態度がある場合として考慮されるもの

- ① 事故の証拠隠滅をはかる

- ② 謝罪、弔意、看護などをしない

- ③ 死亡事故の場合、通夜・葬儀へ参列しない

- ④ 事故の責任を否定する、虚偽供述をする

- ⑤ 事故現場で被害者を罵倒した

- ⑥ 被害者に脅迫まがい言動をした

- ⑦ 不当に示談をこじらせ、裁判を余儀なくさせる

- ⑧ 社会通念を超える不当な仕打ちをする

- ・ 勤務先まで電話をかけ、被害者が弁護士を選任したことを非難する

- ・ 調査会社に依頼し、撮影禁止場所や自室内の被害者を写真やビデオ撮影する

慰謝料の増額については、以下の被害者側の事情も考慮されます。

- 負傷した部位及びその程度、入通院期間

- 後遺症残存の有無

- 年齢・性別・職業・既婚未婚の別・社会的地位

- 資産・収入・生活程度

- 家庭内における地位・扶養関係

- その他

- ① 被害者の親族が精神疾患にり患した無念の思い

- ② 治療期間中倒産した無念の思い

- ③ 人工中絶を余儀なくされた

- ④ 長期の入院等により離婚をした など

特に加害者の過失、事故態様は、慰謝料の増額が認められやすい傾向にあります。

例えば、加害者が、常習的な飲酒運転でひき逃げをし、逃走後に修理して隠蔽工作を行い、無車検・無保険車であったケースで慰謝料の増額を認めている裁判例(大阪地判平成21年1月30日)があります。

また、加害者が被害者をひき逃げし、刑事事件の裁判でも事故を起こしたことを否認し、不合理な弁解を述べ反省しておらず、被害者が任意保険から何の補償も受けられなかったこととなどを理由に慰謝料を増額した裁判例(さいたま地判平成30年10月11日)があります。

交通事故の示談交渉のポイント

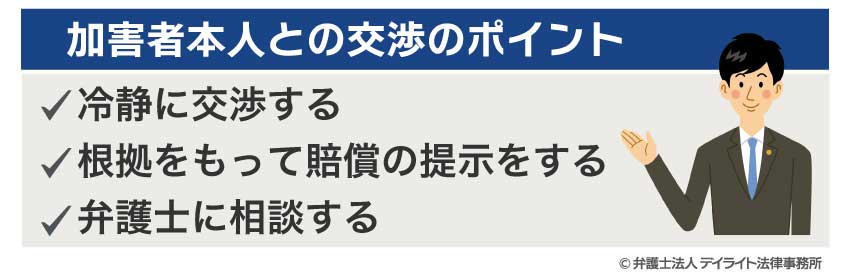

加害者本人との交渉のポイント

冷静に交渉する

加害者と直接交渉する場合の懸念点は、お互い感情的になってしまうことです。

感情的になってしまっては示談交渉は進みません。

冷静に賠償額を算定の上、加害者に対して提示して合意に向けて交渉すべきです。

お互い感情的になって話が進まなくなった場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうことを検討すべきでしょう。

根拠をもって賠償の提示をする

加害者に賠償の提示をするにあたっては、根拠をもって提示されたほうがいいでしょう。

加害者としても適切な賠償額であるか確認するでしょうから、その根拠がわからないと適切かどうかも判断できません。

以下の交通事故賠償金計算シミュレーターは、必要事項を入力するだけで賠償額の概算を計算することができますので、賠償額の算出にあたって参考にされて下さい。

弁護士に相談する

加害者に提示する賠償額や示談交渉の進め方について不安がある場合には、弁護士に相談しましょう。

弁護士費用特約に加入している場合には、弁護士費用を加入していている保険会社に支払ってもらうことができるので、加害者との交渉に行き詰まったら確認してみて下さい。

弁護士費用特約について詳しくはこちらをご覧ください。

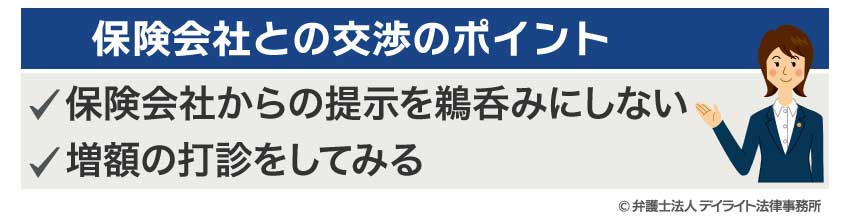

保険会社との交渉のポイント

保険会社からの提示を鵜呑みにしない

保険会社からの賠償の提示額を鵜呑みにしてはいけません。

賠償額の計算には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)があり、最も高い基準は、弁護士基準(裁判基準)です。

しかし、保険会社からの提示は、自賠責保険基準あるいは任意保険基準のいずれかで計算されています。

したがって、保険会社から賠償の提示があった場合にすぐに示談するのは避けましょう。

一度示談してしまうと、増額の交渉もできなくなってしまうので注意して下さい。

増額の打診をしてみる

保険会社からの賠償の提示に対しては、増額してもらうよう交渉しましょう。

保険会社が気を使って増額してくれることはありませんので、被害者から増額の打診をしましょう。

被害者自身の交渉で賠償金を増額させることは簡単なことではありませんが、打診しなければ増額はされないので、駄目もとでも言ってみることが大切です。

また、保険会社との交渉においても、弁護士に相談することは大切です。

適切な補償額を知らないと適切な補償を受け取ることはできません。

保険会社との交渉で少しでも不安がある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

加害者は、自分の落ち度が原因で交通事故を発生させ、被害者に迷惑をかけたのであれば、謝罪すべきです。

加害者が悪質な態度を取った場合には、慰謝料が増額される可能性もありえます。

きちんと誠意ある対応をすることで、その後の示談交渉がスムーズにいくことも期待できますので、誠意ある対応を心がけましょう。

当事務所では、交通事故事件を専門的に取り扱う弁護士が所属しています。

交通事故の相談の対応については、全て専門弁護士が対応しますので、ご安心してご相談下さい。

また、当事務所では、電話相談、オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により全国対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。