交通事故で15日以上の通院は意味がない!?弁護士が解説

「交通事故で15日以上の通院は意味がない」などということはありません。

医師の指示に沿った通院回数であれば、15日未満であっても15日以上であっても、意味のある通院となります。

「交通事故で15日以上の通院に意味がない」という言葉の背景には、自賠責保険に慰謝料を請求する場合、通院期間が1か月であれば、15日通院すれば通院慰謝料額が最大化される、という事情があると思われます。

たしかに、自賠責保険のみを利用する場合はそのようになるのですが、実際には、交通事故の被害にあった場合、加害者や加害者が加入している保険会社にも損害賠償請求をすることになります。

この損害賠償請求では、弁護士に依頼すれば自賠責保険からの支払額を超える慰謝料を「弁護士基準」という算定基準に従って請求することができます。

この弁護士基準で入通院慰謝料を算定する際には、月15日の通院にこだわる必要はありません。

むしろ、月15日通院にこだわり、医師からの指示に反した通院をしてしまうと、過剰診療と指摘され治療費を減額される、通院頻度が少なすぎて治療が不十分になり、後遺障害等級認定を受けるのが難しくなる、などのトラブルになりかねないので、注意が必要です。

今回の記事では、交通事故で15日以上通院することに意味はないのか、交通事故慰謝料の算定方法、通院15日にこだわることのデメリット、適正な慰謝料を得るためのポイントなどについて解説していきます。

目次

交通事故で15日以上の通院は意味がない?

「交通事故で15日以上通院することに意味がない」などということはありません。

15日以上であっても、治療やリハビリのために必要であれば、きちんと通院することが重要です。

一方、15日通院する必要があるとの医師の指示もないのに通院回数を増やしてしまうと、過剰に通院しているとして、治療費を減額されるなどのおそれがあります。

通院回数については、医師と相談し、必要な回数だけ通院するようにしましょう。

なぜ「慰謝料は通院15日が良い」と言われているのか

「慰謝料は通院15日が良い」と言われることがあるようです。

これは、自賠責基準(自賠責保険からの支払い額を算出する際の基準)を用いた場合に、15日通院することで、1か月(30日)間の通院でもらえる入通院慰謝料が最大化されると考えられるからだと思われます。

自賠責基準の場合、入通院慰謝料は、実通院日数の2倍か通院期間の日数のいずれか少ない方の日数を基に計算します(日額は4300円)。

そのため、1か月間通院したとしても、その間に10日しか通院していなければ、入通院慰謝料は、10日×2=20日分で計算されます。

したがって、1か月(30日)分の入通院慰謝料を請求しようとすると、15日以上の通院が必要となります。

一方で、15日を超えて通院しても、通院期間が1か月(30日)であれば、入通院慰謝料が30日分を超えることはありません。

以上の説明について、具体的な金額を示すと、以下のようになります。

| 実際に通院した日数 | 通院期間1か月(30日)での入通院慰謝料(自賠責基準) |

|---|---|

| 10日 | 8万6000円( 4300円 × 10日 × 2 ) |

| 15日 | 12万9000円( 4300円 × 30日 ) |

| 16日以上 | 12万9000円( 4300円 × 30日 ) |

このように、自賠責基準での1か月(30日)分の入通院慰謝料は、15日通院すると最大化されます。

そのため、「効率よく最大限の入通院慰謝料を受け取れる」として、「慰謝料は通院15日が良い」と言われるのだと思われます。

ただ、これは自賠責基準により入通院慰謝料を算定する場合にのみ当てはまるものです。

被害者にとって最も有利な弁護士基準を用いて通院慰謝料を算定する場合には、「慰謝料は通院15日が良い」ということにはなりません。

弁護士基準で算定すれば、1か月の通院での入通院慰謝料は、むちうちや打撲の場合は19万円骨折などの重症の場合は28万円となります。

そのため、自賠責基準での算定額を最大化(月12万9000円)するために15日の通院にこだわるより、弁護士基準での通院慰謝料を減額されないために必要なことに注意をした方が有利になります。

1か月程度通院した場合の入通院慰謝料については、以下のページでも解説しています。

交通事故慰謝料には3つの基準がある

ここで、慰謝料の算定基準について、簡単にご説明します。

交通事故慰謝料を算定する際は、以下の3つの基準のいずれかを用いて算定します。

それぞれの基準についてご紹介していきます。

自賠責基準とは

自賠責基準は、自賠責保険からの支払額を算定する際に用いられる基準です。

入通院慰謝料については、日額4300円として、以下のうちのいずれか少ない日数の分が支払われます。

- 通院期間(通院開始日から通院終了日までの期間)

計算式:4300円 × 通院期間の日数

- 実際に通院した日数(実通院日数)の2倍

計算式:4300円 × 実通院日数 × 2

自賠責保険は、自動車事故により生じる人身損害に対して最低限の補償を広く提供するものとなっています。

そのため、自賠責保険からの支払額は低額になる傾向にあり、自賠責基準による算定額も、他の基準(特に弁護士基準)と比べて低額になることが多いです。

任意保険基準とは

任意保険基準は、任意保険の保険会社が内部で定めている支払基準です。

任意保険基準は保険会社の内部基準であるため、詳細は公表されていません。

ただ、多くの場合、任意保険基準での算定額は、自賠責基準による算定額より少し高いけれども、弁護士基準による算定額よりは低い程度の金額となっています。

弁護士基準とは

弁護士基準は、裁判所や、弁護士が介入する示談交渉で用いられている算定基準です。

交通事故の慰謝料を算定する場合、弁護士基準による算定額が、3つの基準の中で最も高額になります。

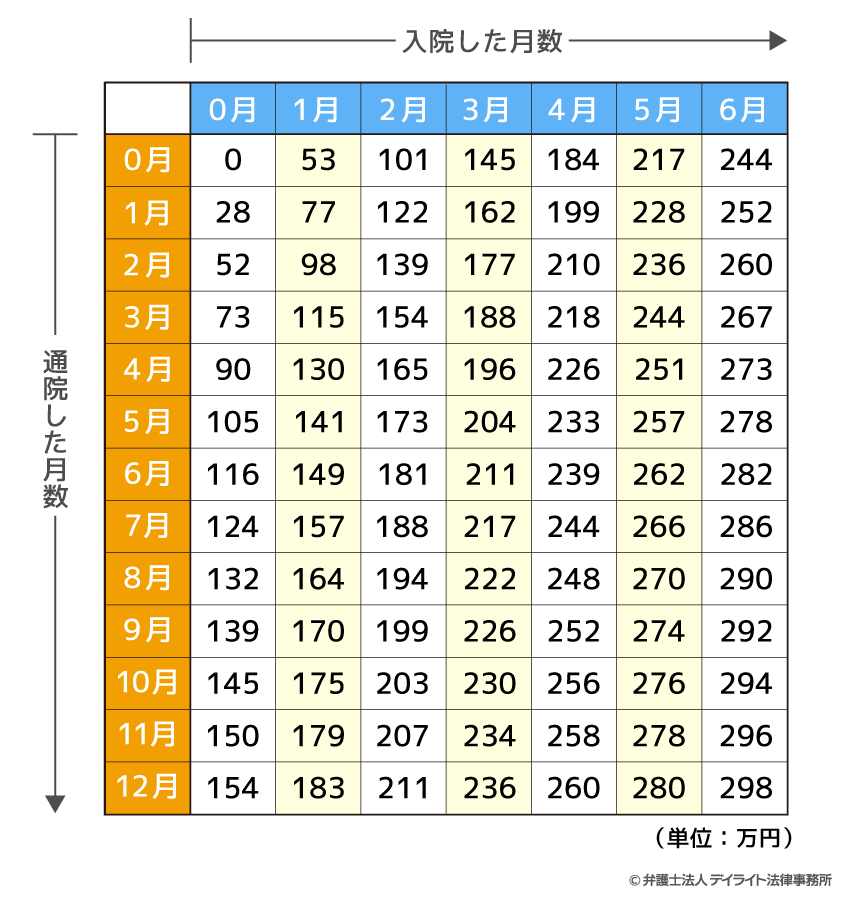

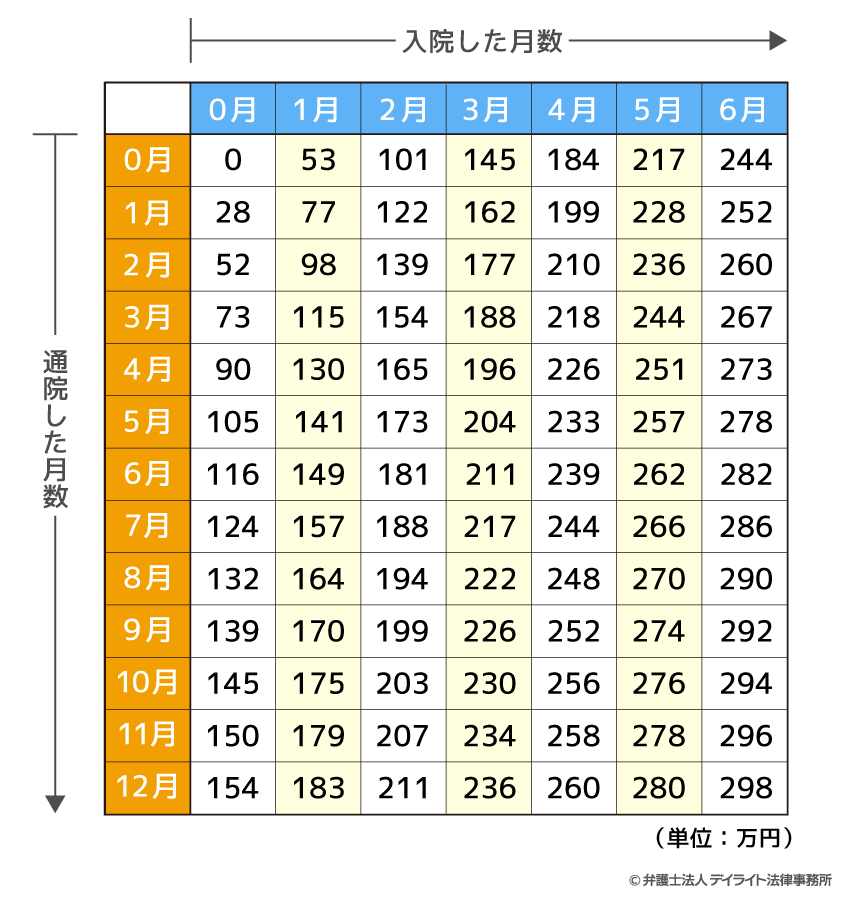

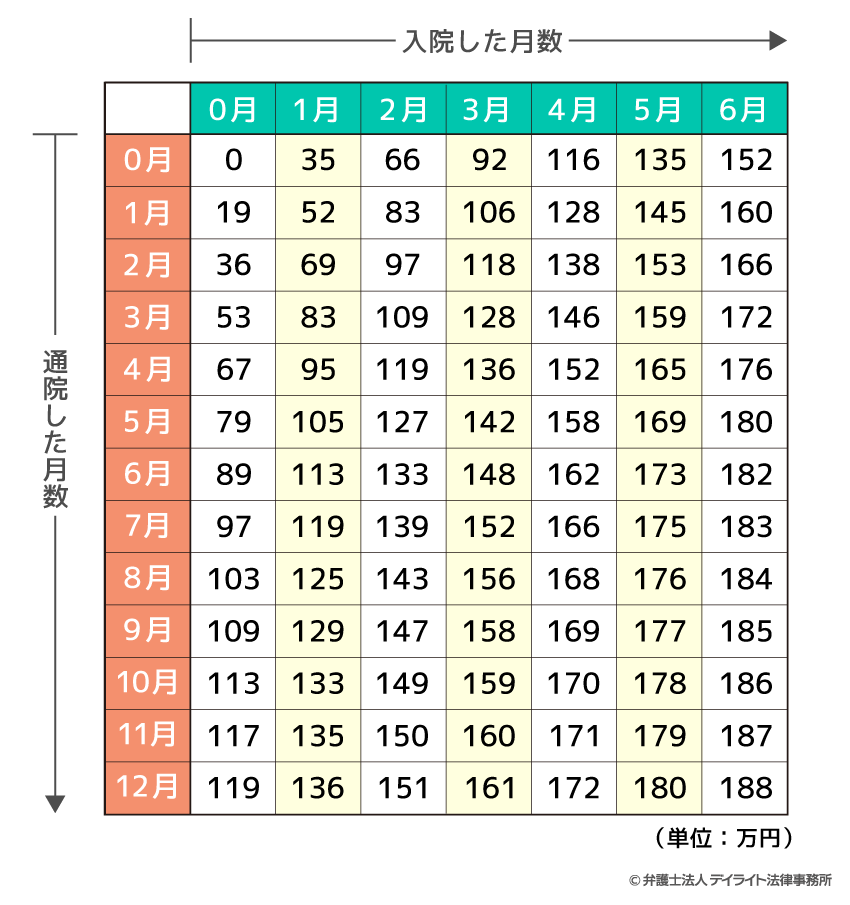

弁護士基準では、入通院慰謝料は、原則的にケガの程度・通院期間に応じて算定されます。

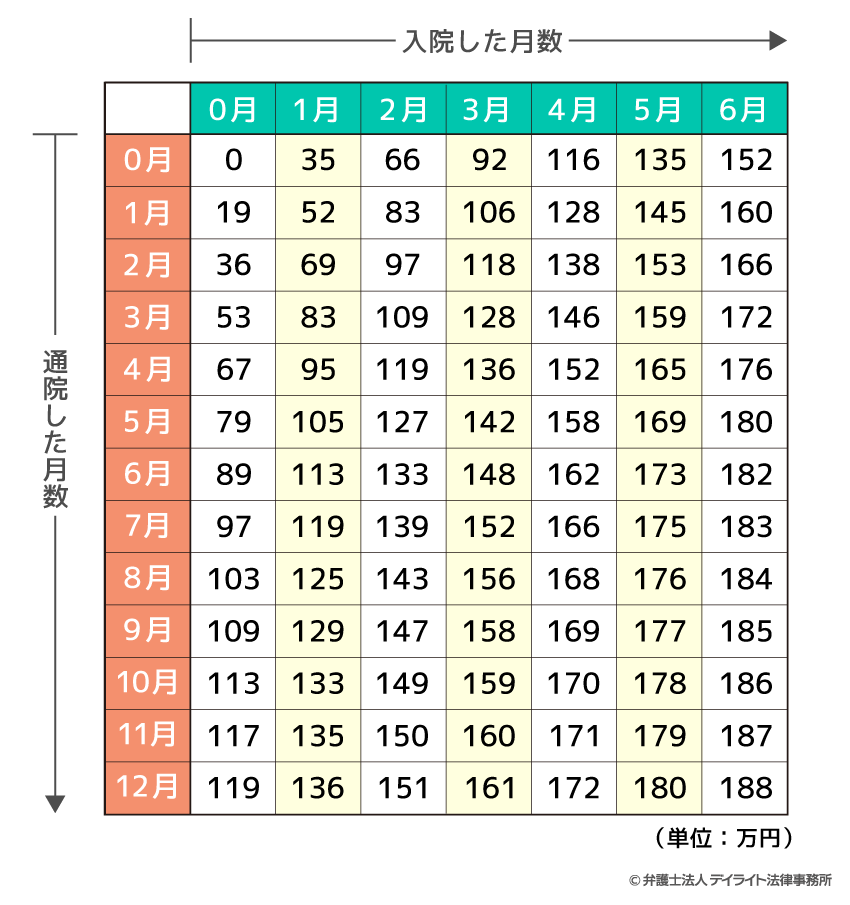

通院期間に応じた入通院慰謝料は、以下のようになります。

| 通院期間 | 軽症の場合 | 軽傷以外の場合 |

|---|---|---|

| 1か月 | 19万円 | 28万円 |

| 2か月 | 36万円 | 52万円 |

| 3か月 | 53万円 | 73万円 |

| 4か月 | 67万円 | 90万円 |

| 5か月 | 79万円 | 105万円 |

*軽傷とは、むちうち症で他覚所見がない場合、軽い打撲・挫創の場合などをいいます。

ただし、通院期間の長さに比べて通院回数が少ない場合は、通院日数の約3倍を通院期間とみなされることになります。

3か月間通院したけれども、その間に実際に通院したのは10日だけだった場合

→通院期間を3か月として慰謝料額を算定するのではなく、10日 × 3 = 30日を通院期間とみなす。

弁護士基準での入通院慰謝料額の詳しい算定方法については、弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法のところで詳しくご説明します。

弁護士基準に関する詳しい解説、弁護士基準での慰謝料を得るための手続の流れについては、以下のページをご覧ください。

交通事故の通院日数の数え方

交通事故の通院日数は、実際に治療のために病院に通院した日数となります。

ただし、以下の場合には、「治療のために病院に通院」していなくても、通院日数に含めて数えることがあります。

リハビリのために通院していた場合

リハビリのための通院も、通院日数に含められます。

リハビリは治療とは異なる、とも言われますが、事故前の健康状態を取り戻して被害を回復させるために必要なものですので、「治療」の一環として認められ、通院日数としてカウントされているのです。

なお、症状固定(治療をしてもこれ以上症状が良くならない状態)になった後については、リハビリに通っても、基本的に、通院慰謝料を算定する際の通院日数にはカウントされません。

リハビリと交通事故の慰謝料の関係については、以下のページでも解説しています。

事故直後に念のため受診した場合

事故の直後でケガがあるかどうか分からないが、念のために受診した、という場合も、慰謝料算定の際には「通院日数」に含まれます。

受診した結果ケガがなく、治療も行われなかった、という場合でも、「通院1日」として入通院慰謝料を請求することができます。

家庭や仕事の事情などで通院できなかった場合

- 幼い子どもの世話が必要で、頻繁に通院できなかった

- 仕事の都合でどうしても休むことができず、通院回数が減ってしまった

- 医師の指示で、ギブスで完全固定し、自宅で絶対安静にして療養していた

保険会社は、育児や家事、仕事で通院できなかったという事情は全く考慮してくれないことがほとんどです。

「病院に行かなくても育児や家事、仕事ができたなら大丈夫なのでは?」という発想のようです。

したがって、家事や育児で忙しい場合でもできる限り通院する必要があります。

他方で、医師の指示で自宅で絶対安静という場合には、入院している場合と同様に評価できるため、保険会社には入院と同様の取り扱いをするよう求めることになります。

弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法

弁護士基準での入通院慰謝料額を決める際には、以下の早見表を用います。

骨折などの場合の早見表

骨折などの場合の早見表

上の表を見ると、たとえば、入院なし・通院1か月の場合、慰謝料額は、軽傷であれば19万円、軽傷以外の場合であれば28万円となることがわかります。

通院期間が2か月になると、軽傷の場合は36万円、重傷の場合は52万円となります。

ただし、上でもご説明したように、通院期間の長さに比べて通院回数が少ない場合は、通院日数の約3倍を通院期間とみなされることになります。

たとえば、2か月(60日)の通院期間の間に10日しか通院していない場合は、通院期間を2か月として慰謝料を算定するのではなく、10日 × 3 = 30日(1か月)を通院期間とみなして慰謝料を算定することになります。

そのため、弁護士基準では、週2~3回程度(月10回程度)通院していれば、通院慰謝料額は最大化されることになります。

それ以上通院しても、慰謝料額に変化はありません。

むしろ、医師の指示もないのにそれ以上通院してしまうと、賠償額を減らされてしまうおそれが出てきます。

弁護士基準の場合、15日通院しているとどうなる?

1か月の通院日数が15日となると、2日に1回は通院していることになります。

医師の指示があって月に15日通院したというのであれば良いのですが、そうでないと、過剰診療であると主張され、治療費を一部自己負担するよう求められるなど、トラブルの原因になりかねません。

このように、弁護士基準によって最も適正かつ有利に入通院慰謝料を請求しようとする場合には、月15日通院することが良いとはいえません。

弁護士基準で適正な慰謝料額を獲得するための注意点については、弁護士基準で適正な慰謝料を得るためのポイントで詳しく取り上げていきます。

通院15日に抑えた方が良いケースとは?

医師から15日以上通院するようにとの指示がない場合は、通院を15日以内に抑えた方がよいでしょう。

医師の指示を無視して頻繁に通院すると、過剰診療だとして治療費の一部について負担を断られてトラブルになるなどのリスクが生じるおそれもあります。

通院回数を増やして慰謝料額を増額させようとすることによって生じるリスクについては、以下のページもご参照ください。

通院15日にこだわるデメリットとは?

慰謝料が十分にもらえない

「慰謝料は通院15日が良い」と聞いて、とにかく15日通院すれば良いのだと勘違いし、1か月経つ前に15日の通院を終え、その後通院しないようになってしまうと、1か月分の通院慰謝料をもらえなくなる可能性があります。

たとえば、通院を始めてから20日間の間に15日通院し、その後は通院しなかった場合、通院期間は20日間となり、自賠責基準でも弁護士基準でも、入通院慰謝料は20日分しかもらえなくなります。

慰謝料を適切に受け取るためには、医師の指示する頻度できちんと通院を続けることが大切です。

後遺障害等級認定に支障が出るおそれがある

通院15日にこだわって、まだ通院が必要なのに通院を止めてしまうと、「十分な治療を受けていない」として、適切な後遺障害等級認定を受けることができなくなるおそれがあります。

適切な後遺障害等級認定を受けることができないと、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を十分に獲得することができなくなります。

通院15日でもらえる慰謝料は、最大でも28万円程度ですが、後遺障害慰謝料は、最も障害の程度が軽い14級の場合でも110万円にもなります。

そのため、通院15日にこだわるよりも、十分な治療を受けた上で後遺障害等級認定を受け、後遺障害慰謝料などを請求する方が、より多くの慰謝料を受け取ることができます。

治療費の一部を支払ってもらえなくなるおそれがある

逆に、15日通院にこだわって、医師が指示しているよりも頻繁に通院していると、過剰診療だとして、必要以上に通院した分の治療費を損害賠償の対象から外されてしまうおそれがあります。

そうなると、その分の治療費は、被害者が自己負担しなければならなくなります。

弁護士基準で適正な慰謝料を得るためのポイント

事故後なるべく早く病院を受診する

交通事故でケガをした可能性がある場合は、できるだけ早く病院を受診し、ひととおりの必要な検査を受けることがとても大切です。

交通事故でのケガの痛みは、当初はたいしたことがないように思えても、だんだん悪化していくことがあります。

ところが、痛みが出てきたときにはじめて病院に行くと、ケガがあったと診断がついても、加害者側から、「受診までに日にちが空いているので、その間に他の原因でケガをした可能性がある」と反論されてしまうことがあります。

そうなると、示談交渉が難航してしまいますし、最悪の場合、十分な慰謝料や治療費などを請求できなくなる可能性もあります。

交通事故にあった場合は、身体に少しでも違和感があれば、ケガをしていないかもしれないと思っても、遅くとも事故後2、3日以内には病院を受診するようにしましょう。

医師の指示に従って通院する

交通事故の治療で通院する場合は、医師の指示に従って通院することが大切です。

通院回数や頻度が少なすぎても多すぎても、慰謝料や治療費についてトラブルになったり、十分な補償が受けられなくなったりしかねません。

交通事故の損害賠償を請求する際には、通院回数や頻度についての医師の指示が重視されますので、医師の指示に従った通院を続けることが大切です。

治療費を打ち切られたからといって通院をやめない

交通事故の治療では、加害者側の保険会社が治療費を負担する一括対応がとられ、被害者が病院窓口での支払いを負担することなく治療を続けられることが多くあります。

ところが、通院期間が長くなってくると、加害者側の保険会社から、「そろそろ治療費の支払いを打ち切りたい」と言われることがあります。

被害者の中には、こうした連絡を受けると、「保険会社が言うのだから、そろそろ治療は終わりにする時期なのか」と思ってしまい、そのまま通院をやめてしまう方がおられます。

しかし、いつまで通院しなければいけないかは、本来、主治医の意見を基にして判断されるべきものですので、保険会社の判断で治療を打ち切るべきではありません。

むしろ、保険会社に言われたからといって通院をやめてしまうと、

- 十分な入通院慰謝料を請求できなくなる

- 痛みなどの症状が改善しなくなる

- 後遺障害等級認定を受けることが難しくなる

などの不利益を受ける可能性があります。

保険会社から治療費の打切りを打診された場合は、交通事故に強い弁護士や主治医に相談し、適切な対応をとっていきましょう。

入通院慰謝料以外のポイント(後遺障害等級認定、過失割合など)にも注意する

入通院慰謝料を最大化するために通院15日にこだわる以外にも、損害賠償額を増額するために重要なポイントはあります。

たとえば、過失割合は、1割違うだけでも、賠償額に大きな影響を与えます。

後遺障害等級認定も、認定を受けることができるかどうか、どの等級に認定されるかによって、賠償金額が数十万円~数百万円変わってしまう可能性がある重要な問題です。

通院日数に気を遣うだけでなく、こうしたポイントにも注意を払っていくことが大切です。

慰謝料が増額できる場合があることを知っておく

慰謝料についてはある程度の相場がありますが、事情によっては、慰謝料の増額を請求することができます。

たとえば、次のような場合には、慰謝料が増額される可能性が高いです。

- 加害者が、ひき逃げ、飲酒運転、信号無視、居眠り運転などをした

- 加害者が、被害者を罵倒する、責任を転嫁する、証拠隠滅を図るなどの著しく不誠実な対応をした

ほかにも、被害者側の事情によって慰謝料が増額される場合もあります。

慰謝料の増額事由については、以下のページでもご紹介しています。

保険会社が提示してきた慰謝料が妥当か確認する

交通事故の被害者になった場合、多くのケースでは、治療が終わるころに、加害者側の保険会社から示談金についての提案を受けます。

こうした提案を受けた被害者の中には、「保険会社は多くの交通事故の案件を扱っているのだから、示談金額も妥当なものを提示してきているはずだ」と思ってしまう方も少なからずおられます。

しかし、実際には、保険会社の提示してくる示談金額は、被害者にとって十分なものとなっていない場合が多く見受けられます。

保険会社は任意保険基準によって賠償金額を算定しているので、被害者にとって最も有利な弁護士基準での算定額に比べると、低額になっている場合が多いのです。

場合によっては、弁護士基準で算定した賠償額の半額以下の示談金額を提示してきているケースもあります。

示談金が相場よりも低額だったとしても、一度示談書にサインをしてしまうと、内容を変えることは大変難しくなります。

保険会社から示談金額について提示を受けた場合は、示談書にサインをしてしまう前に、ぜひ一度弁護士に相談し、妥当な金額となっているか確認してもらいましょう。

交通事故に強い弁護士に相談する

弁護士基準で適正な額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に示談交渉を依頼することが重要です。

被害者本人で弁護士基準に沿った賠償金額を算定・請求することも可能ではあります。

しかし、加害者側の保険会社は、通常、被害者に弁護士が付いていなければ、弁護士基準による示談交渉に応じてきません。

裁判をすれば、裁判所が弁護士基準によって損害額を算定してくれますので、弁護士を付けなくても、弁護士基準により算定した慰謝料を獲得できる可能性はあります。

しかし、裁判は、適切に手続きを進めるために専門的な知識・経験が必要であり、被害者本人だけで進めようと思うと大きな負担がかかります。

弁護士基準による適正な額の慰謝料を請求したいのであれば、なるべく早く弁護士に相談し、示談交渉を依頼するようにしましょう。

ほかにも、弁護士に依頼することには、次のようなメリットがあります。

- 加害者や保険会社との交渉の窓口になってくれる

- 適切な損害賠償額を算定してくれる

- 過失割合についても交渉してくれる

- 後遺障害等級認定を受ける際の対策についてもアドバイスしてくれる

- 不安な点、疑問な点について、その都度気軽に聞くことができる

弁護士に相談することのメリット、交通事故に強い弁護士の選び方については、以下のページでも詳しく取り上げています。

交通事故と通院15日の関係についてのQ&A

交通事故の通院をやめるタイミングは?

治療が進んでくると、主治医から、「もう治療は終わりにしましょう」などと言われますので、その時に通院をやめることになります。

加害者側の保険会社から「治療が終了する時期なので、治療費の支払いを打ち切ります」などと言われることもありますが、治療の終了は、加害者側の保険会社が決めるものではありません。

保険会社からの治療費の打切りを受けて治療を止めてしまうと、慰謝料が少なくなる、後遺障害等級認定を受けられなくなるなどの不利益を被るおそれがあります。

保険会社から治療費の打切りを打診されるなどしても、すぐに通院を止めてしまわず、主治医や弁護士と相談し、必要があれば治療を続けるようにしましょう。

通院をやめるタイミングについては、以下のページでも解説しています。

交通事故で通院を5回した場合の慰謝料はいくらですか?

- 自賠責基準の場合 2万1500円(5日連続で通院した場合)~4万3000円(通院期間が10日以上ある場合)

- 弁護士基準の場合

軽傷:3万1667円(5日連続で通院した場合)~9万5000円(通院期間が15日以上ある場合)

軽傷以外:4万6667円(5日連続で通院した場合)~14万円(通院期間が15日以上ある場合)

交通事故で20日通院した場合の慰謝料はいくらですか?

- 自賠責基準の場合 8万6000円(20日連続で通院した場合)~17万2000円(通院期間が40日以上ある場合)

- 弁護士基準の場合

軽傷:12万6667円(20日連続で通院した場合)~36万円(通院期間が60日以上ある場合)

軽傷以外:18万6667円(20日連続で通院した場合)~52万円(通院期間が60日以上ある場合)

交通事故で15日通院した場合の慰謝料はいくらですか?

- 自賠責基準の場合 6万4500円(15日連続で通院した場合)~12万9000円(通院期間が30日以上ある場合)

- 弁護士基準の場合

軽傷:9万5000円(15日連続で通院した場合)~27万5000円(通院期間が45日以上ある場合)

軽傷以外:14万円(15日連続で通院した場合)~40万円(通院期間が45日以上ある場合)

まとめ

今回の記事では、交通事故で15日通院することが慰謝料の面で有利になるのか、15日通院にこだわることにどのような問題があるか、などについて解説してきました。

交通事故で通院する際には、通院を月15日とすることで自賠責基準による慰謝料額を最大化しようとするよりも、医師の指示に沿った通院をし、被害者にとって最も有利な弁護士基準による慰謝料額を最大化した方が、慰謝料が高額化し、有利な結果となります。

弁護士基準による慰謝料を請求する際には、事故後なるべく早く病院に行く、医師の指示に沿った通院をする、弁護士に示談交渉を依頼するなどのポイントに注意することが大切です。

当事務所では、交通事故問題に精通した弁護士による交通事故チームを設け、通院日数についてお悩みの方や、弁護士に示談交渉を依頼したい方のご相談をお受けしております。

電話やオンラインによる全国からのご相談にも対応しております。

交通事故の被害にあった方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。