交通事故で軽症の場合の慰謝料はいくら?症状別の相場と計算方法を解説

交通事故で軽症を負った場合の慰謝料相場は、通院1〜2週間の場合は4万円〜10万円程度、通院1ヶ月の場合は19万円程度が相場です。

慰謝料の金額は通院期間で変わりますが、1日でも通院していれば請求が可能です。

ここでは軽症の慰謝料の計算方法のほか、適切な慰謝料を受け取るためのポイント等について、交通事故に強い弁護士が解説します。

交通事故でお困りの方は、ぜひ参考になさってください。

目次

交通事故で軽症の場合の慰謝料相場【治療期間別】

そもそも交通事故の慰謝料における軽症とは?

慰謝料について、弁護士基準(裁判基準)では軽症と重症で使用する慰謝料の表が異なります。

軽症は、むちうち、打撲、挫創、挫傷など、レントゲンやMRIなどの画像で異常が発見できない場合をいいます。

重症は、骨折や脱臼など、画像上、異常が分かる傷病です。

以下では、むちうちや打撲などの軽症の場合を前提に慰謝料額を紹介します。

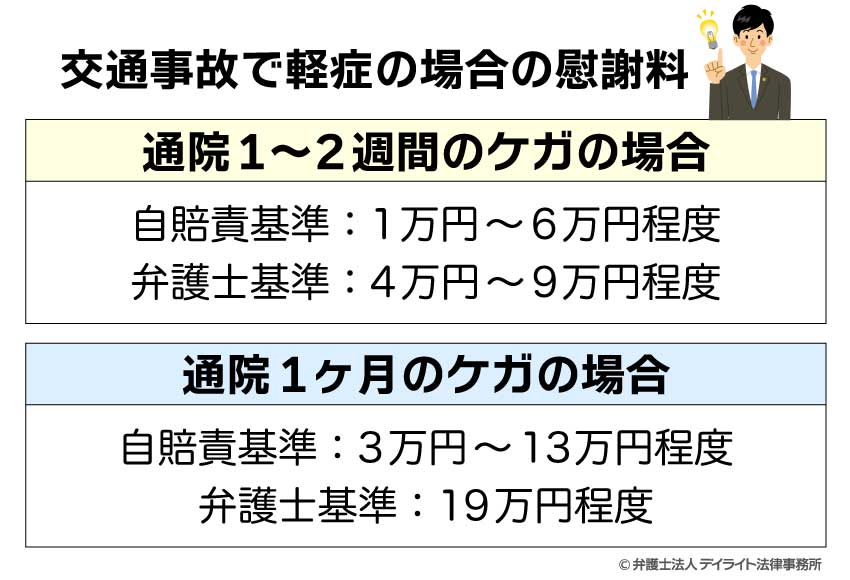

通院1〜2週間のケガの場合

1〜2週間で治療を完了した場合の慰謝料の相場は以下のとおりです。

| 自賠責基準の場合 | ||

|---|---|---|

| 相 場 | 1万円〜6万円程度 | |

| 通院期間 | 1〜2週間 | |

| 計 算 式 | 2日※ × 4300円 = 8600円 〜 14日 × 4300円 = 6万0200円 ※実通院日数が1日の場合でも最低2日で計算:計算方法は後述 |

|

| 弁護士基準の場合 | ||

| 相 場 | 4万円〜9万円程度 | |

| 通院期間 | 1〜2週間 | |

| 計 算 式 | 1週間:19万円 × 7日 ÷ 30日 = 4万4333円 2週間:19万円 × 14日 ÷ 30日 = 8万8666円 |

|

| 根 拠 | 赤い本 別表Ⅱ「30日の通院で19万円」から日割りで算出 | |

通院1ヶ月のケガの場合

1ヶ月で治療終了した場合の慰謝料の相場は以下のとおりです。

| 自賠責基準の場合 | ||

|---|---|---|

| 相 場 | 3万円〜13万円程度 | |

| 根 拠 | 4日※ × 4300円 = 1万7200円 〜 30日 × 4300円 = 12万9000円 ※実通院日数を2日の場合 |

|

| 弁護士基準の場合 | ||

| 相 場 | 19万円 | |

| 根 拠 | 赤い本 別表Ⅱ「30日の通院で19万円」から算出 | |

通院3ヶ月のケガの場合

3ヶ月間通院した場合の慰謝料の目安は以下のとおりです。

| 自賠責基準の場合 | ||

|---|---|---|

| 相 場 | 2万5800円〜38万7000円程度 | |

| 根 拠 | 6日※ × 4300円 = 1万7200円 〜 90日 × 4300円 = 38万7000円 ※実通院日数を3日の場合 |

|

| 弁護士基準の場合 | ||

| 相 場 | 53万円 | |

| 根 拠 | 赤い本 別表Ⅱ「90日の通院で53万円」から算出 | |

軽症で通院日数が1日でも慰謝料はもらえる?

慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。

この内、入通院慰謝料は入院や通院をしたことに対する慰謝料です。

したがって、1日でも通院していればその分の慰謝料を請求することが可能です。

軽症で後遺障害が認定された場合の慰謝料の相場

「軽症」であるかどうかの判断は人によって違います。

自分は軽症だからと思っていても客観的に見ると軽症とは言えない場合もありえます。

後遺障害の申請を検討するにあたっては、治療期間が6ヶ月を超えたかどうかが一つの判断基準と言えます。

6ヶ月を経過しても痛みや痺れなどがある場合には、専門の弁護士に相談して後遺障害の申請を検討されることをお勧めします。

軽症でも通院したほうがいい?

「軽症」であるかどうかは人の価値観によって違うと思いますが、交通事故にあって、体に痛みがある場合には、病院を受診すべきです。

「軽症」であるかどうかは人の価値観によって違うと思いますが、交通事故にあって、体に痛みがある場合には、病院を受診すべきです。

事故当初は、それほど痛みを感じていなくても徐々に痛みが出てくることもあります。

こうした場合、事故直後から病院に通院していないと保険会社に治療費を支払ってもらえない可能性があるのです。

事故が発生して一定期間経過しても病院に受診していないということは、事故によって特にケガはしなかったと判断されるのです。

したがって、事故後、体に痛みがある場合には、必ず病院を受診すべきでしょう。

その後、体の痛みが治まれば、通院を継続する必要はありません。

実際に軽症でも慰謝料を請求できた例

50代会社員 Zさんの事例

信号待ちでノーブレーキ車に追突され、玉突き事故で車が大破し修理費100万程度になりました。

不安を感じたZさんは、事故の1週間後に当事務所に相談されています。

弁護士はすぐさまサポートを開始し、症状固定時期などについて交渉しました。

後遺障害の申請は、非該当でしたが、異議申立てをすることで14級9号を獲得しています。

示談交渉の結果、約300万円の賠償金を得て、Zさんは大変ご満足して頂きました。

40代専業主婦 Sさんの事例

赤信号停車中に追突されたSさんは、首と腰を負傷しました。

治療費打ち切り後も自費で通院し、当事務所にて後遺障害申請を行い、14級9号を獲得しました。

弁護士は未払い治療費と高額な主婦休損を保険会社に認めさせ、最終的に400万円超の賠償金で合意しました。

軽症での適切な慰謝料を受け取るために必要なこと

事故後、すぐに病院を受診する

事故に遭って、痛みがある場合には、すぐに病院を受診しましょう。

また、事故直後に痛みはなくても、体に違和感がある場合にも、念の為、受診しましょう。

数日後に痛みが出てしまう可能性があるからです。

病院への受診が遅くなると、ケガと事故との関係性が争われることがあります。

継続して通院する

仕事や家事・育児などで、継続して通院することが難しい場合もあると思います。

しかし、交通事故の慰謝料は、通院期間や日数によって計算されるので、通院期間が短かったり、通院回数が少ない場合には、慰謝料金額が少なくなります。

また、むちうちや打撲の場合に、通院していない期間が2週間空いてしまうと、それ以降の治療の必要性を否定されてしまう可能性もあります。

したがって、継続して通院することが大切です。

保険会社の治療費打ち切りを安易に鵜呑みにしない

事故から一定期間経過すると、保険会社から治療費対応の打ち切りの連絡がきます。

体も良くなっていれば、そのまま終了していいですが、症状が残っている場合には、安易に了承してはいけません。

保険会社は、症状固定までは治療費を支払う義務を負っています。

その症状固定時期の判断は、医学的判断であり、保険会社が判断するものではありません。

まだ、治療が必要なのに保険会社から治療終了の打診を受けた場合には、安易に了承せず、専門の弁護士に相談するようにしましょう。

軽症の場合の慰謝料の計算方法

入・通院した場合の慰謝料|入通院慰謝料

入通院慰謝料の賠償の基準は3つあります。

入通院慰謝料の賠償の基準は3つあります。

自賠責保険で用いられる自賠責保険基準、各任意保険会社の任意保険基準、弁護士が使用する弁護士基準です。

弁護士基準は、裁判になった場合に裁判所が使用する基準でもあるため裁判基準とも呼ばれており、最も高い基準です。

自賠責基準で計算

自賠責保険基準での慰謝料の計算は以下の計算式で計算されます。

対象日数 × 4300円 = 慰謝料金額

対象日数は、実通院日数の2倍の日数と通院期間の日数の少ない方の日数です。

例えば、実通院日数20日、通院期間50日の場合で説明します。

20日(実通院日数) × 2 = 40日 < 50日(通院期間の日数)

したがって、40日が対象日数となります。

慰謝料の金額は、下記の計算式のとおり、17万2000円となります。

4300円 × 40日 = 17万2000円

任意保険基準

任意保険基準は、各保険会社が独自で運用している基準で公表されていません。

過去の統一基準はありますが、過去の基準で計算しても、意味がないので計算は割愛します。

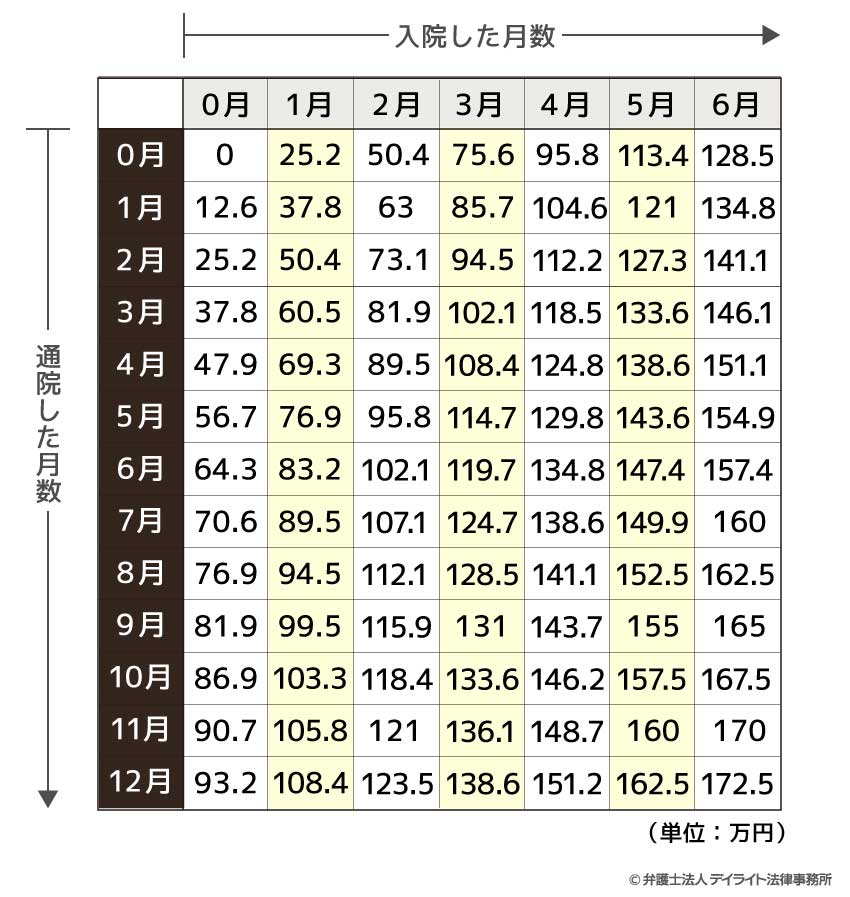

参考までに過去の統一基準の表を載せています。

弁護士基準で計算

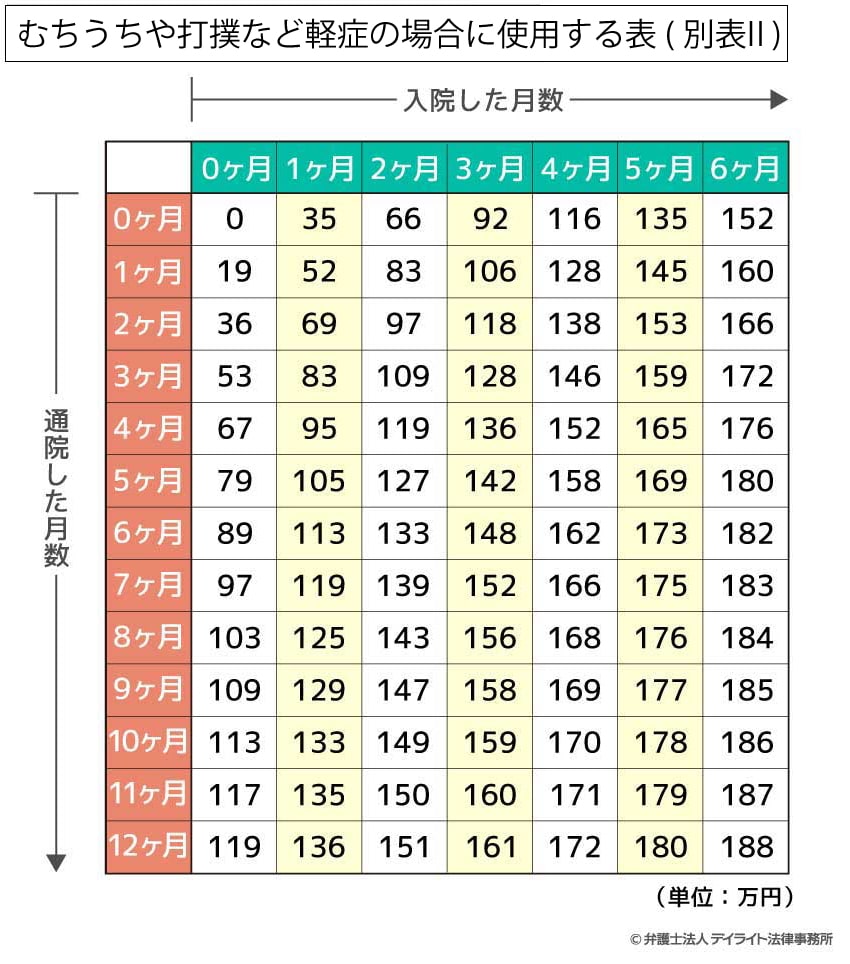

弁護士基準は、通称「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編))という書籍に記載されている表に基づいて計算します。

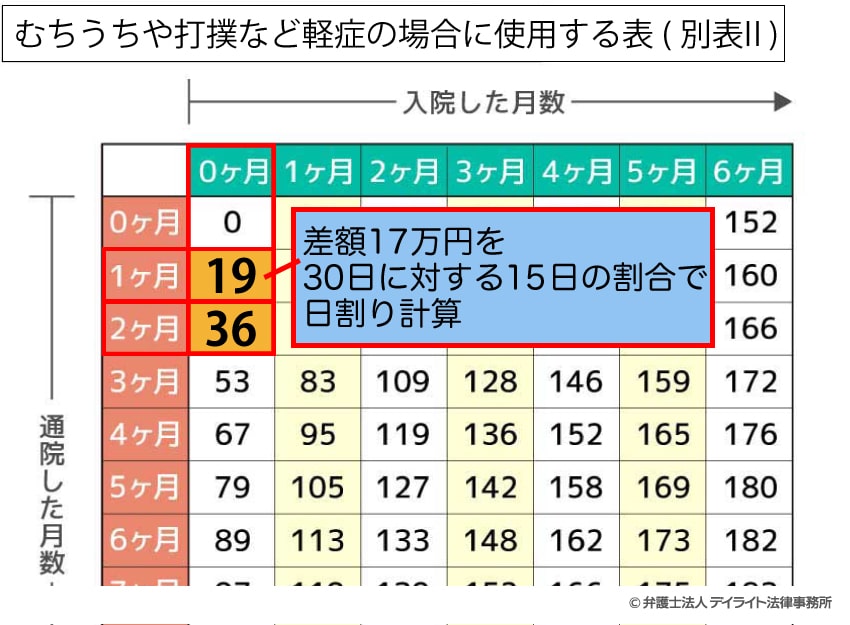

骨折や脱臼など、画像(レントゲン、CT、MRIなど)上、異常がない軽症の場合は下記の表が使われます。

引用元:赤い本 別表Ⅱ 入通院慰謝料基準|日弁連交通事故相談センター

通院のみの場合には、一番左の縦列の数字と通院期間の横列が交わる数字が慰謝料です。

入院と通院がある場合には、それぞれの期間の縦列と横列が交わる数字が慰謝料です。

30日を1ヶ月として考えます。例えば90日は3ヶ月です。

具体例①

軽症で、入院0日、通院期間が30日の場合

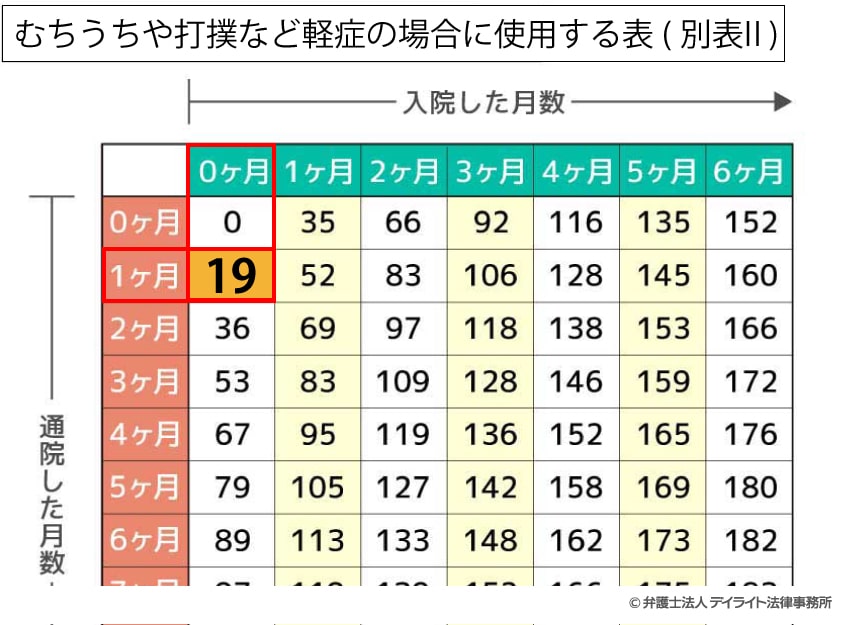

この場合、表の一番左の縦列と「1月」の横列に交わる「19」万円が慰謝料の金額となります。

この場合、表の一番左の縦列と「1月」の横列に交わる「19」万円が慰謝料の金額となります。

具体例②

軽症で、入院0日、通院期間45日の場合

この場合、1ヶ月と15日とみて計算します。

1ヶ月分は19万円です。

15日分については、日割りで計算します。

1ヶ月分は19万円、2ヶ月分は36万円でその差額は17万円です。

1ヶ月分は19万円、2ヶ月分は36万円でその差額は17万円です。

この17万円を30日に対する15日の割合で日割り計算します。

計算式は以下のとおりです。

17万円 ×(15日 ÷ 30日)= 8万5000円

よって、この場合の慰謝料額は27万5000円となります。

19万円 + 8万5000円 = 27万5000円

軽症でも弁護士に相談した方がいい場合

弁護士費用特約がある

弁護士費用特約は、弁護士に依頼するにあたって必要な弁護士費用を加入している保険会社に支払ってもらえる特約です。

もちろん軽症の場合でも使用することができます。

弁護士に依頼すれば、交渉を弁護士に任せることができ、賠償金の増額も期待できます。

軽症の場合であっても、弁護士費用特約がついているのであれば、弁護士に相談されることをおすすめします。

通院が長期化している

通院が長期化している場合には、後遺障害が認定される可能性があります。

したがって、一度、弁護士に相談して見込みがあるか相談してみましょう。

また、長期間通院している場合には、費用倒れのリスクも低くなりますので、賠償額の見込みなどについて、弁護士に相談されることをおすすめします。

後遺症が残った

後遺症が残った場合には、後遺障害の申請をすべきです。

後遺障害に認定された場合には、後遺障害慰謝料、逸失利益を請求することができ、賠償金が数百万円増額できる可能性があります。

後遺障害申請はポイントを押さえて申請する必要があるため、弁護士に相談することをおすすめします。

保険会社からの提示額に納得がいかない

保険会社からの賠償額の提示に納得がいかないと言われる被害者の方はたくさんいます。

こうした場合には、保険会社からの提示内容が妥当な賠償額であるか相談してみましょう。

多くの場合は増額の見込みがある事案です。

費用倒れ(増額より弁護士費用が高くなる)には気を付けて、弁護士への依頼を検討されてください。

弁護士に依頼したほうが良い状況とは

軽症案件の場合、回収する慰謝料よりも弁護士費用のほうが高額になり赤字になることもあります。

したがって、経済的メリットと言う観点からは、こうした場合には依頼されないほうがよいでしょう。

もっとも、赤字になるかどうかは、適切な賠償計算と増額の見通しを立てることができなければ正確に判断することはできません。

赤字になってしまうかどうか、まず弁護士に相談されることをお勧めします。

また、弁護士費用特約がある場合には、弁護士費用による赤字を考える必要はありません。

弁護士費用特約を使用することで弁護士に依頼するための費用を賄うことができます。

300万円という上限はありますが、軽症案件で弁護士報酬が300万円を超えることはまずありません。

したがって、被害者の方で弁護士費用特約に加入されている場合には、弁護士に依頼されることをお勧めします。

ご自身で確認してみよう!慰謝料計算機!

弊所では、交通事故の賠償金の概算を確認したい方のために、交通事故賠償金計算シミュレーターを設置しています。

必要事項を入力すれば、賠償金の金額が表示されますので、是非ご利用ください。

交通事故で軽症の慰謝料請求でよくあるQA

交通事故の慰謝料は1日8600円って本当?

交通事故の慰謝料が1日8600円というのは誤解です。

交通事故の慰謝料が1日8600円というのは誤解です。自賠責保険基準による慰謝料の計算方法が原因で誤解が起きていると思われます。

自賠責保険基準の慰謝料の計算方法は以下のとおりです。

対象日数は、①通院期間の日数、②実際に通院した日数の2倍の日数の少ない方。

この②が対象日数となった場合、「8600円 × 対象日数」となるため、1日8600円という誤解が生まれたと思われます。

車にぶつけられて10対0で軽症。いくらもらえる?

10:0の場合は、過失相殺がされません。

10:0の場合は、過失相殺がされません。軽症の慰謝料の相場は、以下のとおりです。

| 通院期間 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 1ヶ月通院 | 19万円 |

| 2ヶ月通院 | 36万円 |

| 3ヶ月通院 | 53万円 |

まとめ

- 軽症でも慰謝料は請求できる

- ケガをした場合には必ず早期に病院を受診する

- 治療は自己判断でなく医師に指示に従って通院する

- 軽症と思っていても、痛みが続き6ヶ月通院が継続したら後遺障害の申請を検討する