経営者・社長の離婚|離婚率や離婚の理由・注意点を解説

経営者・社長の離婚率は高いというイメージを持たれている方は多いと思われます。

たしかに、仕事の多忙さやプレッシャーが夫婦関係にマイナスの影響を与える可能性など、経営者・社長に特有の離婚の要因はいくつかあるようです。

また、経営者・社長の方は、保有資産が多く、年収も高いことが多いです。

そのため、実際に離婚に向けて進めていく際には、その特殊性を踏まえた対処をすることがポイントとなります。

そこで、ここでは経営者・社長の離婚について、離婚率や離婚の理由・注意点などを解説していきます。

目次

経営者・社長の離婚率は高い?

日本人全体の離婚率

統計によると、2023年の離婚件数は18万3808組、婚姻件数は47万4717組とのことです。

したがって、離婚率は39%程度といえます。

ワンポイント:離婚率について

離婚率は厳密には人口千人あたり何人が離婚したかを示す割合を指し、この意味での離婚率は1.52となります。

もっとも、多くの場合は「結婚しているカップルがどのくらいの確率で離婚に至るのか」に関心があり、この意味での離婚率は上記のとおり39%程度となります。

なお、この割合は、あくまでも2023年の婚姻件数と離婚件数をもとに計算したものであるため、正確な確率を示すものではありません。

特に婚姻件数は年々減少傾向にあるため、実際の離婚率は39%よりも低いと考えられます。

しかし、おおよその目安としては、実情とかけ離れたものではないと考えてもよいと思います。

引用:令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況|厚生労働省

経営者・社長の離婚は多い?

経営者・社長の離婚率に関する具体的なデータは見当たりませんが、世間一般に、経営者・社長の離婚は多いという印象を持たれている方は多いと思われます。

経営者・社長は一般的には多忙で、大きなストレスやプレッシャーを抱えているため、家庭生活がうまくいかなくなるリスクは、平均的なサラリーマンよりも高いと推察することもできそうです。

そのため、実際に、経営者・社長の離婚率は日本人全体の平均よりも高い可能性があるとも考えられます。

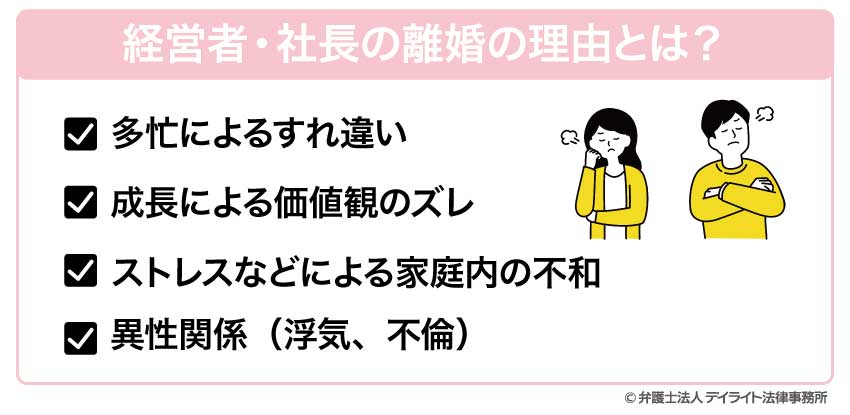

経営者・社長の離婚の理由とは?

離婚の理由は様々ですが、一般的には次のようなものが多いと考えられます。

多忙によるすれ違い

経営者・社長は一般的には非常に多忙です。

職場で多くの時間を過ごし、配偶者とコミュニケーションをとる時間や、家事・育児に関わる時間はあまり取れないというケースも多いです。

また、会社に対して重責を負っているため、家族との時間よりも仕事を優先させなければならない場面も多いです。

それにより夫婦関係が冷え切ったり、夫婦間にすれ違いが生じたりして、離婚に至ってしまうことがあります。

成長による価値観のズレ

経営者・社長は、会社経営の経験を積み重ねたり、仕事で色々な人と関わったりする中で成長し、新しい価値観を形成していくことも多い傾向にあります。

結婚当初は仲が良かった夫婦でも、一方がこのように変化することによって、一方又は双方が相手との価値観のズレを感じるようになることもあります。

それが原因となって離婚に至るケースもあるでしょう。

ストレスなどによる家庭内の不和

経営者・社長は、会社を経営していくうえで常に大きなストレスやプレッシャーにさらされていることが多いです。

家庭でも心が休まらず、常にイライラして家庭内が険悪な雰囲気になってしまう場合もあります。

八つ当たりがエスカレートして暴言や侮辱などのモラハラに発展することもあります。

これらが原因となって離婚に至るケースもあります。

異性関係(浮気、不倫)

経営者・社長の浮気が原因で離婚に至るケースもあるでしょう。

経営者・社長は、経済力があり、魅力的な方も多いため、一般的にはモテる傾向にあります。

また、仕事上、社交の場に出向くことも多く、多くの異性に出会う機会があります。

常にストレスやプレッシャーにさらされているため、浮気でそれらを紛らわせたいという場合もあるかもしれません。

このように、経営者・社長は浮気が誘発されやすい環境に置かれていることも多いです。

経営者本人が離婚するメリットとデメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

仕事に集中することができるようになる

離婚をすれば、家庭内の不和によるストレスからは解放され、「仕事と家庭の両立」に悩まされることもなくなります。

そうすることで、仕事に集中することができるようになり、事業にいい影響が出ることもあるでしょう。

新しいことに挑戦しやすくなる

離婚をすれば、配偶者に気を遣ったり、生活リズムを合わせたりする必要もなくなります。

新しく自由な生活を始めることができ、仕事上でも新しい挑戦をしやすくなることもあるでしょう。

新しい人間関係も構築しやすくなり、事業の発展につながる場合もあるかもしれません。

経営者本人が離婚するデメリット

多くのお金を支払う可能性がある

経営者は保有資産が高額の場合が多いため、財産分与として渡す金額が高額になる傾向にあります。

また、支払うべき養育費や慰謝料の金額も高額化する傾向にあります。

したがって、経営者は離婚に伴い、多くのお金を支払うことになる可能性があります。

親権を取れない可能性がある

経営者は多忙で子育てに時間を取れないことも多いため、親権を取りづらい傾向にあります。

親権を取れなくても親子に変わりはありませんが、子どもと一緒に暮らして成長を間近に感じることは通常難しくなります。

また、面会交流についてきちんと取り決めをしないと、子どもと疎遠になってしまうリスクもあります。

経営者の妻が離婚するメリットとデメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 経営者と一緒に生活するストレスから解放される | 経済的に不安定になる可能性がある |

経営者の妻が離婚するメリット

経営者と一緒に生活するストレスから解放される

離婚をすれば、経営者と一緒に生活するストレスから解放されます。

精神的に楽になるのはもちろん、これまで経営者に気を遣ってできなかったことなどにも挑戦できるようになり、充実した人生、楽しい人生を送れるようになる場合もあるでしょう。

経営者の妻は離婚しない方がいい?デメリットとは?

経済的に不安定になる可能性がある

離婚をすれば、相手の収入や資産に頼ることはできなくなるため、経済的に不安定になる可能性があります。

たしかに、相手が経営者の場合は、離婚の際に財産分与をしっかり行うことで、相応の金額をもらうことができるケースは多い傾向にあります。

それでも、離婚前よりも生活レベルが下がったり、老後の生活の心配が生じたりする場合はあるでしょう。

これまで専業主婦だった方も、離婚後は働いてお金を稼がなければならなくなる場合もあります。

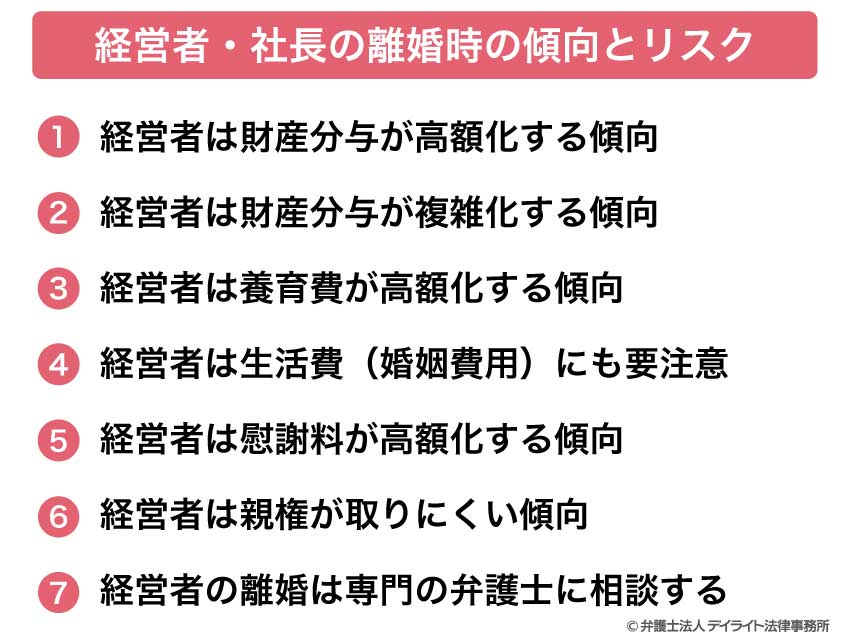

経営者・社長の離婚時の傾向とリスク

経営者は財産分与が高額化する傾向

財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を公平に分配することをいいます。

経営者は、一般世帯以上に資産を有していることが多いため、財産分与が高額化する傾向にあります。

社長は自社株も財産分与の対象となる

社長の場合は自社の株式を持っていることがほとんどですが、この自社株式も結婚後に取得したものであれば財産分与の対象となります。

会社が小規模で社長が一人で経営しているような場合であっても、事業が順調であれば株式の評価額がかなりの高額になるケースもあります。

そのため、財産分与を求める場合は自社株式を忘れずに財産分与の対象に含めることが重要なポイントとなります。

経営者は財産分与が複雑化する傾向

経営者は財産分与が高額になるだけでなく、財産分与が複雑化する傾向にもあります。

経営者の財産分与では、次のような点が問題となることが多いです。

財産分与の対象

経営者の場合、お金(預貯金)以外にも、不動産、動産、保険、有価証券(株式等)、自動車、退職金、ゴルフ会員権など様々な財産を保有していることが多いです。

これらの財産を漏れなく正確に把握することが重要なポイントとなりますが、範囲が広く量も多いため大変な作業となることが多いです。

なお、会社(法人)名義の財産は、原則として財産分与の対象とはなりません。

しかし、例外的にその会社が経営者個人と同視できるような場合は、夫婦の財産として分与の対象となることがあります。

そこで、このような例外的な場合に当たるかどうかについて、争いになるケースもあります。

自社株式の評価

先に述べたとおり、結婚後に取得した自社の株式も財産分与の対象となります。

このとき、自社株式の評価が問題となることが多いです。

株式の評価額は、上場会社の場合は市場価格となりますが、上場していない会社の場合は算定をする必要があります。

この算定は非常に複雑で難しい作業であり、専門的な知識と経験が必要となります。

財産分与の割合

夫婦の財産は、原則として2分の1の割合で分け合うものとされています。

しかし、一方の特別な資格や能力により高収入を得て、これによって非常に多くの財産が形成された場合には、2分の1の割合は修正されるべきだと考えられています。

夫婦の一方が経営者の場合、収入額などによっては、このように割合を修正するべきケースに当てはまる可能性があります。

そこで、割合を修正するべきか、修正するとしてどのような割合で分け合うべきかについて問題となることも多い傾向にあります。

財産分与の方法

夫婦の一方が経営者の場合、他方も会社の株式を保有しているケースは多くみられます。

例えば、会社社長である夫が自社株式の70パーセント、妻が30パーセントを保有しているようなケースです。

このような場合、離婚の際、妻が保有する株式をどうするか、財産分与で取り決める必要があります。

妻の株式をそのままにしておくと、離婚後も妻が株主として会社に対し議決権行使や配当請求をする権利を持ち続けることになります。

これは夫にとって不都合な状況であることが多いです。

妻自身も、離婚後に引き続き株式を保有することは望まない場合が多いです。

そこで、夫が妻の株式を適正な価格で買い取るなどの方法で解決を図る必要があります。

なお、妻を会社の従業員として雇っている場合や、役員として登記をしている場合は、離婚と同時に従業員・役員の立場も解消するのが一般的です。

もっとも、配偶者の立場と従業員・役員の立場は別物であるため、離婚と連動して自動的に解消されるわけではありません。

また、離婚したことのみを理由に一方的に解雇や解任をすることも原則できません。

そこで、離婚協議の中で、妻が自ら退職することや辞任をすることについて、合意をするなどの対処が必要となります。

経営者は養育費が高額化する傾向

養育費の金額は、基本的には父母双方の年収額を前提に算出されます。

養育費を支払う側の年収額が高くなればなるほど、支払うべき養育費の金額も高くなります。

経営者は年収額が高い場合が多いため、経営者が支払うべき養育費の金額は高額化する傾向にあります。

また、経営者の養育費について、次のような点が問題となることも多いです。

養育費の算定方法

養育費の金額は、「養育費算定表」という早見表を使って算出した結果を目安にするのが一般的です。

しかし、この算定表には年収の上限2000万円(自営業の場合は1567万円)までしか記載されておらず、これを超える場合の算定方法は不明確です。

支払う側の年収が3000万円、4000万円と上がっていっても養育費は上限2000万円で算定する(打ち止め)という考え方や、年収が上がるにつれて養育費も増額する(打ち止めなし)という考え方があります。

年収額によっては、どのような算定方法を採用するかで養育費の金額が大きく異なる場合もあります。

経営者の場合は、年収が算定表の上限を超え、かつ、採用する算定方法によって養育費の金額が大きく異なるケースに該当することが多いです。

そのため、算定方法を巡り、争いになることも多い傾向にあります。

年収の調査方法

経営者の場合、役員報酬だけでなく、不動産所得、配当所得、他の会社からの給与所得、譲渡所得、利子所得など様々な所得があるケースも多く見られます。

これらの所得も養育費算定の基礎となる年収額に含まれます。

そのため、婚姻費用を請求する場合は、相手に確定申告書を開示してもらうなどして、全ての所得を漏れなく調査することがポイントとなります。

経営者は生活費(婚姻費用)にも要注意

夫婦が離婚前に別居をした場合、収入の多い方が低い方に対し生活費(婚姻費用といいます。)を渡すことになります。

婚姻費用の金額は、一般的には養育費と同様に算定表を用いて算出されます。

婚姻費用には子どもだけでなく配偶者の生活費も含まれるため、通常は養育費よりも金額は高くなります。

こちらの算定表も年収の上限が2000万円となっているため、上限を超える場合については養育費と同様の問題が生じます。

また、婚姻費用は、離婚が成立するまでの間、原則として毎月支払い続けることになります。

そのため、別居から離婚までの期間が長くなればなるほど、支払う婚姻費用の総額は高くなります。

経営者の場合、財産分与などの問題を解決するのに時間がかかることも多く、別居から離婚までの期間が長くなる傾向にもあります。

このようなことから、経営者は婚姻費用としてかなりの金額(総額)を支払うことになるケースも多いです。

経営者は慰謝料が高額化する傾向

夫婦の一方が離婚の原因(浮気、モラハラ・DVなど)を作った場合、他方は慰謝料を請求することができます。

このとき、経営者が慰謝料を支払う側である場合は、慰謝料が高額化する傾向にあります。

ワンポイント:経営者は慰謝料が高額化する理由

離婚の原因を作った側の配偶者のことを「有責配偶者」といいます。

経営者が有責配偶者である場合、経営者が離婚を求める際には非常に高額な慰謝料(「解決金」という名目の場合もあります。)を支払うことになる可能性もあります。

裁判実務では、有責配偶者からの離婚請求は原則認められないと考えられています。

そのため、離婚するためには、相手に任意に離婚に応じてもらう必要があります。

しかし、相手に任意に離婚に応じてもらうことは簡単ではなく、それ相応のお金の支払いが条件となることがほとんどです。

それ相応の金額とは、収入や資産に見合った金額となりますから、収入や資産が多い経営者の場合、非常に高い金額を支払わなければならない可能性もあります。

経営者は親権が取りにくい傾向

経営者は多忙で子育てに充てる時間を取れない方も多いため、親権を取りにくい傾向にあります。

もっとも、親権については、法律改正により、離婚後も共同親権(父母の双方が親権を取る)を選択することができるようになりました。

共同親権を選択する場合は、多忙な経営者でも共同親権者として親権を取ることは可能です。

ただし、DVやモラハラ、子どもの教育方針の違いなどが原因で離婚したケースでは、父母が子どものために協力することは困難であるとして、共同親権を選択できない(単独親権となる)可能性もあります。

単独親権となる場合は、上記のとおり、経営者が親権を取るのは難しいことが多いです。

経営者の離婚は専門の弁護士に相談する

以上に述べたとおり、経営者の離婚には難しい問題が伴います。

財産分与や養育費などについては、経営者特有の問題もあり、専門家でなければ適切な対応が難しいことが多いです。

そのため、離婚を専門に扱う弁護士に相談し、具体的なアドバイスをもらいながら慎重に進めることをおすすめいたします。

経営者・社長の離婚についてのQ&A

![]()

会社経営者の夫と離婚するときの注意点とは?

適切な解決のためには専門知識が不可欠となりますので、離婚専門の弁護士のサポートを受けることを強くおすすめします。

![]()

社長が離婚する場合の慰謝料の相場は?

具体的な金額の目安を知りたいという方は、専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。

まとめ

以上、経営者・社長の離婚問題について解説しましたがいかがだったでしょうか。

経営者・社長は保有資産や役員報酬が高額であることなどから、財産分与や養育費について難しい問題が生じることが多いです。

適切な解決のためには専門知識が必要となりますので、専門家の助言・サポートを得るようにされることをおすすめいたします。

当事務所の離婚事件チームは、会社経営者の離婚事案について、専門知識とノウハウを共有しております。

近くに専門家がいない遠方の方については、当事務所ではLINEなどを利用したオンライン相談が可能です。

離婚でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?