卒婚とは?別居や離婚との違い・デメリットを解説

卒婚とは、法律上の夫婦関係を維持しつつ、お互い自由に別々の生活をする夫婦の形のことをいいます。

法律上の夫婦関係は維持されるという点で、離婚とは異なります。

また、お互いの自由を尊重する形で関係性を再構築するものであるという点で、単なる「別居」とも異なります。

卒婚を選択すれば、配偶者としての権利(相続権など)を保持したまま、相手の干渉を受けずに自由な生活を送ることが可能になります。

また、離婚によるダメージ(手続きにかかる労力、子どもへの影響など)も回避することができます。

そのため、「これからの人生、相手を気にせず自由に暮らしたい」「夫婦関係を見直したいけれど、離婚は考えていない」という方にとってはメリットの大きいものです。

一方、法律上の夫婦関係が維持されることから、自由な恋愛や完全な経済的独立は難しい面もあります。

そこで、ここでは卒婚とはどういうものか、別居や離婚との違い、メリット・デメリットなどを紹介いたします。

卒婚とは?

卒婚とは、法律上の夫婦関係(婚姻関係)を維持しつつ、夫婦がお互いに自由に別々に生活をすることをいいます。

それまでの夫婦としての生活・関係性をいったん終了させ、新たにお互いの自由を尊重する形で生活・関係性を再構築するものです。

卒婚とはどういう状態?

卒婚のスタイルは様々ですが、次のような共通点があります。

- お互いに離婚するつもりはない

- お互いに相手の自由を尊重する

- お互いに相手に干渉しない

- 生活面や精神面で自立する(相手に依存しない)

ポイントは、法律上の夫婦関係はそのままに、これまでの夫婦としての生活形態を一旦リセットし、お互いの自由を尊重する形で再構築することにあります。

例えば、夫は仕事中心の生活で家事を一切せず、食事の準備・片付け、洗濯、掃除などの家事や家計の管理は全て妻が行っていたとします。

この夫婦が卒婚する場合は、次のようになるでしょう。

<一例>

- 自分の生活に必要なこと(食事や洗濯など)は自分でする

- 生活リズムは各々好きなようにする

- 外出・旅行なども自由(相手の了解を得る必要はない)

- 家計も別々とし、自分の生活に必要なお金は自分で管理する

- 病気など緊急の場合は連絡を取り合って対応する

上記はあくまでも一例であり、卒婚の形態は夫婦によって様々です。

例えば、住居を別々にすることもあれば、同居のまま生活だけを別々にする場合もあります。

同居の場合は、多少の家事分担をしているケースもあります。

また、生活費についても、完全に双方が自分の収入だけで生活できる場合もあれば、一方が他方に生活費を支払う必要がある場合もあります。

卒婚と離婚の違い

| 卒婚 | 法律上の夫婦関係あり |

| 離婚 | 法律上の夫婦関係なし |

卒婚も離婚も、夫婦としての共同生活の実態がないという点は同じです。

しかし、卒婚は法律上の夫婦関係(婚姻関係)は維持されたままであるのに対し、離婚は法律上の夫婦関係もないという点で違いがあります。

離婚届を出しているか否か、あるいは、戸籍の上で夫婦か(入籍したままか)他人か(一方が戸籍から抜けたか)の違いと言うこともできるでしょう。

法律上の夫婦関係の有無は、夫婦としての権利や義務(相続権や扶養義務など)の有無に直接影響します。

卒婚の場合は、法律上の夫婦関係があるので、夫婦としての権利・義務も存続したままです。

一方、離婚の場合は、法律上の夫婦関係もなくなるため、夫婦としての権利・義務も消滅します。

卒婚と別居との違い

| 住んでいる家 | 夫婦関係 | |

| 卒婚 | 同じ又は別々 | 悪くはない(離婚するつもりはない) |

| 別居 | 別々 | 悪い(離婚を前提としている場合も) |

卒婚も別居も、夫婦としての共同生活の実態がないという点は同じです。

しかし、別居は、夫婦が別々の場所に住んでいる場合を指します。

一方、卒婚は、生活は別々ですが、住んでいる家は同じ場合もあれば、別々の場合もあります。

必ずしも別々の場所に住んでいる場合のみを指すものではない点で、別居とは異なります。

また、別居は、一般的に、夫婦関係が悪くて一緒に暮らすことができない状態を指します。

離婚を前提にしている場合や、夫婦関係が修復不可能で、実質的に離婚したのと同じような状態にある場合も多いです。

それに対し、卒婚は、互いの自由を尊重し、敢えて別々に暮らしている場合を指します。

離婚を前提にはしていません。

また、夫婦関係も、「良好」とまではいかなくとも、悪くはなく、少なくとも修復不可能な状態には至っていません。

ワンポイント:家庭内別居や単身赴任との違い

同居しながらも別々に暮らしている状態を一般に「家庭内別居」といいます。

家庭内別居は、中身は別居と同じであり、夫婦関係は悪く、離婚を前提にしていることも多いです。

また、単身赴任の場合など、やむを得ない事情があって夫婦が別々に暮らしているケースもあります。

このようなケースは、形の上では「別居」と同じであるものの、通常は夫婦関係が良好である点で違いがあります。

つまり、やむを得ない事情さえなければ一緒に暮らせる状態であり、「卒婚」や「別居」とは区別されます。

| 住んでいる家 | 夫婦関係 | |

| 卒婚 | 同じ又は別々 | 悪くはない |

| 別居 | 別々 | 悪い |

| 家庭内別居 | 同じ | 悪い |

| 単身赴任 | 別々 | 良好 |

卒婚と別居婚との違い

| 住んでいる家 | 夫婦のつながり | |

| 卒婚 | 同じ又は別々 | リセット・再構築 |

| 別居婚 | 別々 | 継続・重視 |

別居婚とは、一般的に、結婚しつつも同居をせず、別々の家に暮らしている夫婦の生活形態のことを指します。

別々の家に暮らしている場合のみを指す(同居の場合は含まない)という点で、卒婚とは異なります。

また、別居婚は、住んでいる家が別々というだけで、精神的・肉体的・経済的なつながりや、協力関係はしっかり維持されているという点に特徴があります。

「夕食は一緒に食べる」「週末は2人で過ごす」などのルールを決めている場合も多く、夫婦としての生活を重視しています。

これに対し、卒婚は、夫婦としてのつながりは一旦リセットし、各自の生活を重視した緩やかなつながりを再構築するものといえます。

別居婚と卒婚では、夫婦としての生活を重視するか、それぞれの自由な生活を重視するかという点が異なるということもできるでしょう。

なぜ卒婚を選択するか?背景事情

卒婚を選択する背景事情として、一つには、結婚に対する考え方の多様化があると考えられます。

現在では、結婚しているからといって相手の生活リズムに合わせたり、相手のために自分の仕事や趣味を制限したりする必要はないと考える方も多いと思います。

卒婚は、そのような考え方に合った選択肢ということができます。

二つ目に、子どもの独立や定年退職などによる状況変化が考えられます。

夫婦を取り巻く状況が変化すると、今までと同じような夫婦関係・生活スタイルを続けるのに難しさを感じることがあります。

このような場合に、これからの人生を充実させ、楽しむための選択肢として卒婚が挙がることが多いようです。

平均寿命が延び、子どもの独立後や定年退職後に、新たな生活を楽しむ時間的・精神的な余裕が十分にあるということも関係しているかもしれません。

三つ目に、経済的な事情も深く関わっていると考えられます。

夫婦としての生活に難しさを感じても、経済的な理由から離婚は控えたいと考える方は多いです。

離婚をすると、経済面でも完全に自立しなければならないからです。

一方、卒婚は経済面での完全独立が必須というわけではありませんから、離婚する場合よりも経済的な安定を維持しやすくなります。

卒婚は増加傾向?

卒婚に関する統計データは現時点では見当たりません。

しかし、上記の背景事情を踏まえれば、卒婚を選択する夫婦は徐々に増えており、今後も増えていく可能性があると考えることができそうです。

卒婚を選ぶケース

50代で卒婚を選択する夫婦

50代で卒婚を選択する夫婦には、例えば次のようなケースが考えられます。

- 子どもが独立したのを機に、夫婦2人の生活に戻るのではなく、それぞれ自由に生活した方がよいと考えるようになったケース

- 夫が定年退職したのを機に、それぞれ理想の生活スタイルを実現したいと考えるようになったケース

(例:夫は故郷に戻って畑仕事をして暮らし、妻はこれまで通り都会での暮らしを楽しみたいケース) - 長い結婚生活の末、相手の生活リズムに合わせたり、相手の世話をするために自分の仕事や趣味を制限するのに耐えられなくなったケース

このように、子育てや仕事が一段落したり、長年の結婚生活に疲弊したタイミングで卒婚を考えるケースが多いようです。

30代・40代で卒婚を選択する夫婦

30代や40代の場合は、結婚期間が比較的短い場合が多いことなどから、卒婚よりも離婚を選択される方の方が多いと思われます。

それでも、離婚の手続きの煩雑さ、子どもへの影響などを考え、卒婚を選択する方もいらっしゃるでしょう。

例えば、次のようなケースでは、卒婚も選択肢となると考えられます。

- お互いに結婚生活はやめたいが、相手と別れる必要まではないと考えているケース

- お互いに家庭にとらわれず仕事中心の生活をしたいと考えているケース

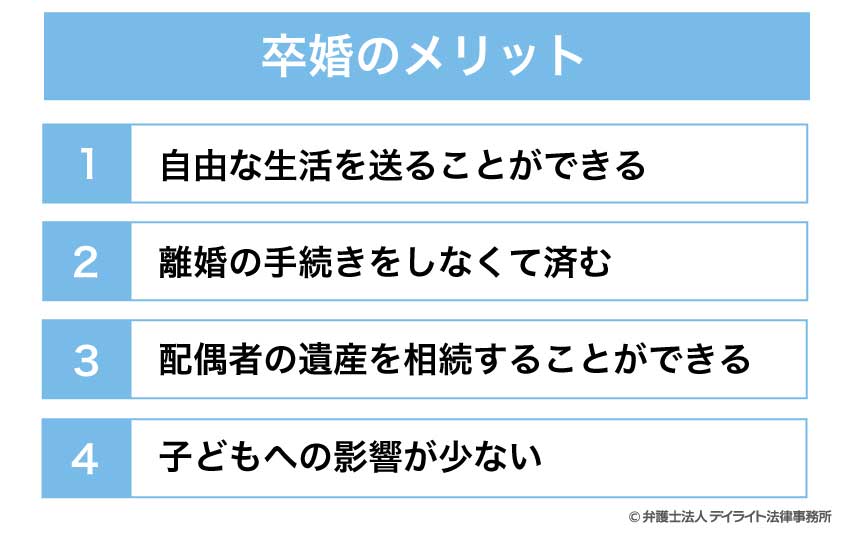

卒婚のメリットとは?

卒婚には次のようなメリットがあります。

-

①自由な生活を送ることができる

卒婚すれば、相手の生活ペースに合わせたり、相手に干渉されたりすることはなくなります。

そのため、自分のペースで、自分の好きなように生活を送ることができるようになります。

相手との生活によるストレスから解放されることもできるでしょう。

②離婚の手続きをしなくて済む

離婚する場合は、子どもの親権や夫婦の共有財産の清算(財産分与)などの取り決めをしたうえで、届出をしなければなりません。

スムーズに合意ができない場合は、裁判所の手続き利用する必要もあります。

一方、卒婚には特別な手続きが不要であり、夫婦間で合意ができればすぐに実行することができます。

子どもの親権や夫婦の共有財産はそのままの状態で行うことができます。

また、元に戻る(卒婚をやめる)ときにも特別な手続きは必要ありません。

③配偶者の遺産を相続することができる

卒婚しても法律上の夫婦関係はそのままであるため、配偶者の遺産を相続する権利も存続します。

そのため、相手の方が先に亡くなった場合は、相手の遺産を相続することができます。

④子どもへの影響が少ない

卒婚を選択すれば、子どもに両親の離婚による喪失感や不安などを与えずに済みます。

また、同居のまま卒婚をする場合は、子どもの生活環境や生活リズムを変えずに済むことも多いです。

卒婚で別居をする場合でも、離婚の場合よりも父母間の協力関係を維持しやすいため、子どもの生活や心情に与える影響も少なくて済むことが多いです。

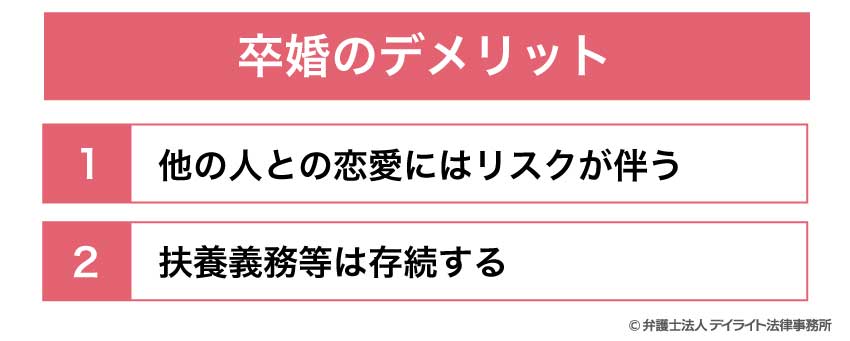

卒婚のデメリットとは?

卒婚には、次のようなデメリットがあります。

-

①他の人との恋愛にはリスクが伴う

卒婚をしても、配偶者以外の人と自由に恋愛をすることにはリスクが伴います。

卒婚をしても法律上の夫婦関係は維持されるため、配偶者以外の人との恋愛、特に性的関係を伴う交際をした場合、「不貞行為」とみなされる恐れがあります。

「不貞行為」とみなされた場合は、相手から慰謝料や離婚を請求されるリスクがあります。

たとえ、「互いに自由な恋愛を許す」などとの合意がある場合でも、配偶者による法的請求を完全に封じることは難しいです。

法的請求を受けた場合、上記のような合意は無効と判断され、不貞行為が成立する可能性もあります。

したがって、法律上の夫婦関係を維持する以上は、不貞行為のリスクから逃れることは難しいと考えた方がよいでしょう。

②扶養義務等は存続する

卒婚をしても、法律上の夫婦関係がある以上、生活費を分担する義務は基本的になくなりません(民法760条)。

参考:民法|e-Gov法令検索

そのため、自分の方が収入が多い場合は、相手に生活費を払わなければならない可能性があります。

もっとも、夫婦の双方に収入(年金も含む)や資産があり、経済的に自立できる場合は、「お互いに自分の収入で暮らす」と合意した上で卒婚することが多いと思われます。

その場合は、普通に生活できている限り、生活費の分担は不要です。

しかし、そのような場合でも、相手が病気になるなどして経済的な自立が難しくなった場合は、相手を経済的に支えなくてはなりません。

また、法律上は、夫婦は協力し助け合う義務を互いに負うものとされています(民法752条)。

参考:民法|e-Gov法令検索

もっとも、卒婚は互いに生活面・精神面で自立することが前提となります。

そのため、普通に生活できている限りは、このような助け合いの義務は問題にはならないと思われます。

しかし、事情が変わり、相手に介護が必要になったような場合、状況次第では、配偶者として相手をサポートしなければならない立場に置かれることもあります。

卒婚で失敗しないためのポイント

卒婚の形態について相手とよく話し合う

まずはお互いに卒婚することに十分納得していることが重要です。

その上で、卒婚の形態について、夫婦双方の意向や経済状況を踏まえてよく話し合うようにしましょう。

特に、住居(同居か別居か)、生活費の分担、共有資産の管理、緊急時(病気になった場合など)の対応方法については、必ず取り決めておくようにしましょう。

決めたことは書面に残しておく

相手と話し合って取り決めた事項については、書面に残しておくようにしましょう。

口約束だけでは、後で「言った・言わない」の争いになる可能性があります。

特に、生活費の分担などについては、口約束だけだと後々トラブルになりやすいため、しっかり記載しておくようにしましょう。

状況に合わせて柔軟に対応する

人の健康状態、心理状態、経済状態は時間の経過とともに変化するものです。

このような状況の変化に応じて、卒婚の形態やルールを見直していくことも大切です。

例えば、当初はお互いに自分の収入のみで自立して暮らすことができていても、一方が病気などで収入を失ってしまった場合は、生活費の分担を見直す必要があります。

このように、状況に応じて調整していくことで、卒婚を円滑に、長く続けることができるようになるでしょう。

卒婚のよくあるQ&A

![]()

卒婚すると年金はどうなりますか?

年金の受給額は、それまでの保険料納付実績に基づいて決定されます。

そのため、相手と共同生活を続けているか、卒婚しているかで受給額が変わることはありません。

なお、離婚する場合は、「年金分割」という制度により、結婚期間中の厚生年金の保険料納付実績の最大2分の1を自分のものとすることができます。

そのため、将来受け取る老齢厚生年金の受給額が増える場合があります。

一方、卒婚の場合は年金分割を請求することはできません。

そのため、各自の老齢厚生年金の受給額も、共同生活を続けている場合と変わることはありません。

![]()

卒婚の年齢はいくつですか?

子育てが一段落したり、定年退職したりするタイミングで、それまでの夫婦関係を見直す方が多いためです。

まとめ

以上、卒婚について解説しましたが、いかがだったでしょうか。

卒婚とは、法律上の夫婦関係を維持しつつ、お互い自由に別々の生活をする夫婦の形のことをいいます。

卒婚には、自由に生活できる、離婚の手続きをせずに済む、相続権を維持できる、子どもへの影響が少ないなどのメリットがあります。

一方、自由な恋愛にはリスクが伴う、夫婦としての生活費の分担義務や協力扶助義務は消滅しないなどのデメリットもあります。

卒婚で失敗しないためには、卒婚の形態やルールなどを夫婦間でよく話し合い、きちんと取り決めておくことが大切です。

当事務所には、離婚問題・男女問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、夫婦関係の問題に悩む方々を強力にサポートしています。

LINEや電話での相談も実施しており、全国対応が可能です。

お困りの方はお気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?