交通事故の通院をやめるタイミングとは?注意点を解説

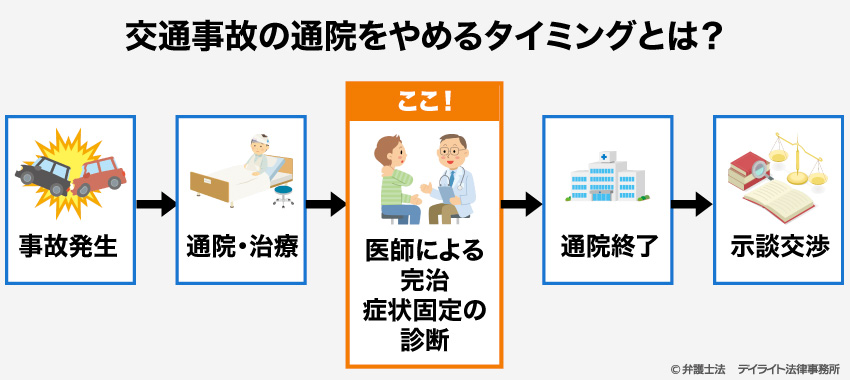

交通事故の通院をやめるタイミングは、医師から、完治又は症状固定した(これ以上治療を続けても症状が改善しない状態となった)と告げられた時になります。

交通事故での通院を続けることは、被害者にとって、時間的・精神的・経済的など様々な面から負担となります。

そのため、「そろそろ通院をやめても良いのではないか」と思い、自己判断で通院をやめてしまう方もおられます。

しかし、交通事故の通院をやめるタイミングを誤ってしまうと、症状が悪化する、慰謝料を十分に受け取れなくなる、後遺障害等級認定に支障が出る、といったことになるおそれがあります。

今回の記事では、交通事故の通院をやめるタイミング、通院を勝手にやめることのデメリット、通院が難しい場合の対処法などについて解説していきます。

目次

交通事故の通院をやめるタイミングとは?

交通事故の通院を止めるタイミングは、医師から、以下のいずれかを告げられた場合です。

交通事故の通院を止めるタイミングは、医師から、以下のいずれかを告げられた場合です。

- ① 完治した場合は、これ以上の治療は必要ないので、通院を続ける必要はなくなります。

- ② 症状固定した場合も、これ以上治療を続けても症状が良くならないのですから、通院を続ける必要はなくなります。

症状固定については、以下のページでも解説しています。

このように、完治又は症状固定したと医師から告げられたタイミングで通院を終わるのが、交通事故の通院を止めるタイミングになります。

ところが、実際には、医師から完治・症状固定と告げられていないのに、患者の判断で通院を止めてしまうケースがあります。

交通事故の通院をやめる理由とは?

通院を止める理由としては様々なものがありますが、よく見られるものとしては以下のようなものがあります。

治療費等の支払いの負担が重い

被害者の中には、通院時に負担する費用(治療費、通院交通費、付添費用など)の負担が重く、通院を止めてしまう方もおられます。

多くの交通事故のケースでは、加害者側の保険会社が治療費を立替払いしてくれます(一括対応)が、通院交通費、付添費用などの負担は、いったんは被害者本人がしなければなりません。

一括対応がとられないケースでは、病院に行くたびに治療費や薬代を支払わなければならず、被害者の負担はさらに重くなります。

一括対応がとられない場合に健康保険を使わずに自由診療としていると、被害者の負担はますます大きくなってしまいます。

被害者の方の経済状況によっては、こうした負担が重く、通院をやめる原因となることもあります。

保険会社から治療費を打ち切ると言われた

一括対応がとられているケースでは、治療期間が長くなってくると、保険会社から、「そろそろ症状固定として、治療費の支払いを打ち切ろうと思います」などと言われることがあります。

そのように言われると、被害者としては、

- 自分で治療費を支払うのは負担が重い

- 保険会社が言うからには、そろそろ通院をやめるタイミングなのだろう

などと考えてしまいがちです。

このように、治療費の打切りを告げられたことをきっかけに、通院をやめる方もいます。

仕事を休むことが難しい

通院の際には、仕事を休んで病院に行かなければならない、という方も多いです。

交通事故の通院は週に2~3回程度必要になることが多いので、通院のたびに仕事を休むとなると、かなりの頻度で仕事を休むことになってしまいます。

その上治療が長期化してしまうと、仕事を頻繁に休む状態が長期間にわたってしまうことになります。

職場によっては、このような頻度で仕事を休むことを続けるのが難しい場合もあります。

収入も、有給休暇を使い切ってしまうと、休んだ日数に応じて減ってしまいます。

そうなると、仕事を優先して通院が途切れがちになったり、通院をやめることになったりしてしまうことがあります。

通院自体が負担になる

通院を続けることは、それ自体時間を取られることですし、体力も使います。

家や勤務先の近くに病院がない、いつも混雑している病院であるなどすると、通院だけで半日以上とられてしまうこともあります。

そうした負担がいやになり、通院をやめる方もおられます。

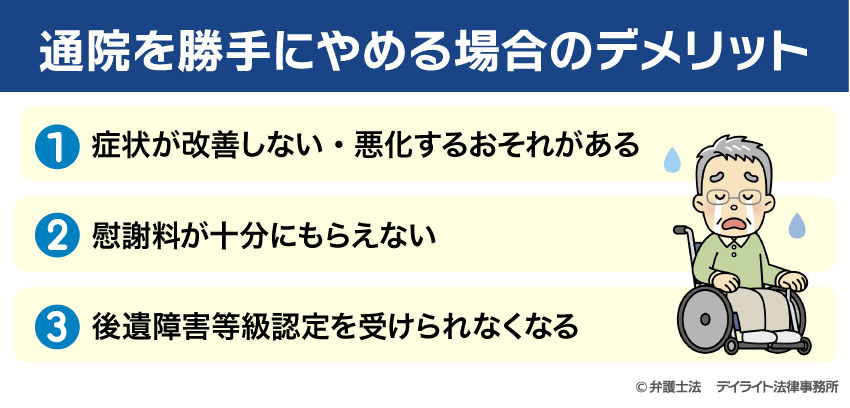

交通事故の通院を勝手にやめる場合のデメリット

交通事故での通院を勝手にやめると、以下のようなデメリットがあります。

①症状が改善しない・悪化するおそれがある

治療を十分に受けないと、痛みなどの症状が改善しなくなるおそれがあります。

場合によっては、改善しないだけでなく、悪化してしまう可能性もあります。

交通事故のケガでは、痛みなどの自覚症状がなくても、身体にダメージが残っていることは、少なからずあります。

そうした状況で治療を止めてしまうと、治療により収まっていた症状が再発し、悪化してしまうおそれがあるのです。

②慰謝料が十分にもらえない

交通事故の慰謝料の中には、入通院したことにより発生する入通院慰謝料があります。

入通院慰謝料は、実際に入通院した期間や日数を基に算定されます。

そのため、交通事故の通院を勝手にやめてしまうと、きちんと通院を続けていれば受け取れたはずの入通院慰謝料が減額されてしまいます。

たとえば、全治3か月と診断されていたとしても、実際には2か月だけ通院して通院をやめたという場合は、2か月分の入通院慰謝料しか請求することができないのです。

③後遺障害等級認定を受けられなくなる

交通事故の通院を自己判断でやめてしまうと、後遺障害等級認定を受けられなくなるおそれがあります。

後遺障害等級の認定の際には、通院期間や通院日数が十分だったかが考慮されます。

そのため、自己判断で通院をやめてしまい、通院期間・日数が少なくなっていると、痛みなどの症状が残っていても、後遺障害等級認定を受けられなくなる可能性があるのです。

後遺障害等級認定を受けられないと、

- 後遺障害慰謝料(後遺障害が残った場合に受け取れる慰謝料)

- 後遺障害逸失利益(後遺障害が残ったことによる減収に対する補償)

を請求することもできなくなってしまいます。

後遺障害等級の認定を受ける際のポイントについては、以下のページをご参照ください。

交通事故で通院を続けるメリット

交通事故で通院を続けることによるメリットは、通院を途中でやめることのデメリットの裏返しになります。

つまり、交通事故で通院を続けるメリットは、以下のようになります。

- 症状がより改善していく可能性が高くなる

- 適正な慰謝料を請求できる

- 適切な後遺障害等級認定を受けることができる可能性が高まる

治療を必要なだけ続けることができれば、より良い状態に回復していける可能性が高くなります。

慰謝料についても、ケガの程度に見合った適切な期間の通院を続けることで、適正な慰謝料を請求することができます。

後遺障害等級認定でも、十分に通院を続けていれば、通院期間・日数の不足で認定を受けられなくなることはなくなります。

さらに、後遺障害診断書の内容も充実したものにしてもらえる可能性が高くなりますので、適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まります。

事故後に通院が難しい場合の対処法

治療費の打切りを延期するよう交渉する

保険会社から治療費の打切りを打診された場合は、医師や弁護士に相談の上、治療費の打切りを延期するよう保険会社と交渉しましょう。

保険会社は、「むちうちなら3か月、骨折なら6か月」などという内部基準をもとに治療費の打切りを打診してきている場合もあり、個々の被害者の状況を十分に検討していないケースも見られます。

そのため、治療費の打切りを打診されたら、保険会社の主張を鵜呑みにせず、まずは医師や弁護士の意見を聞くことが大切です。

まだ通院をやめるタイミングではないということであれば、医師や弁護士の意見を保険会社に伝え、治療費の打切りを延期するように交渉してみましょう。

弁護士に依頼すれば、治療費の打切りについて保険会社と交渉してもらうことも可能です。

使える保険を活用して費用を賄う

治療費などの費用負担が重荷になっている場合は、以下のような保険や制度を使って当面の費用を賄うことが考えられます。

交通事故の際に使える保険・制度の特徴を一覧にまとめました。

| 保険・制度名 | 特徴・メリット | こんな時におすすめ |

|---|---|---|

| 人身傷害保険 | 自分の保険会社が対応/過失があっても使える | 自分の保険に加入している場合/自分の過失が大きい場合 |

| 健康保険 | 治療費の負担を抑えられる/慰謝料の減額を防げる | 加害者が無保険の場合/治療費が高額になりそうな場合 |

| 労災保険 | 治療費が全額支給される/休業補償も手厚い | 通勤中・業務中の事故の場合 |

| 自賠責(仮渡金) | 示談前に現金を受け取れる | とにかく当面の生活費が必要な場合 |

| 被害者請求 | 直接自賠責に請求できる | 相手方の対応が遅い・悪い場合 |

以下、詳しく解説します。

加害者の自賠責保険の仮渡金

加害者の自賠責保険に請求すれば、示談成立前に、損害賠償の一部を仮渡金として受け取ることができます。

仮渡金の額は、ケガの程度に応じて、5万円、20万円、40万円(死亡の場合は290万円)となっています。

なお、仮渡金として受け取った額よりも損害賠償額の方が少ない場合には、後から仮渡金を返還しなければならなくなります。

加害者の自賠責保険への被害者請求

加害者側の任意保険の保険会社が一括対応をとっておらず、治療費の負担が重いという場合には、被害者の自賠責保険に被害者請求をすることが考えられます。

被害者請求をすれば、示談成立前でも、治療費や入通院慰謝料の補償を受けることができます(ただし、ケガの場合の上限額は120万円)。

ただ、一括対応がとられている場合は、被害者請求をすると一括対応を打ち切られてしまうことが多いので、かえって不利益を被る可能性があります。

被害者請求をする場合には、一度弁護士に相談し、不利益が生じないかどうかを確認してもらうことをお勧めします。

被害者請求、仮渡金については、以下のページもご参照ください。

被害者自身の任意保険の人身傷害保険

被害者自身の任意保険で人身傷害保険に加入している場合には、請求すれば、保険金を受け取ることができます。

人身傷害保険を利用できれば、治療費も保険金でカバーすることができます。

人身傷害保険は被害者の過失の有無や割合に関係なく一定の金額を受け取ることができるので、被害者側の過失が大きかった場合にも活用することができます。

人身傷害保険は、使っても保険の等級に影響しないので、翌年以降の保険料が上がることもありません。

ご自身の任意保険で人身傷害保険に加入している場合には、積極的に活用していきましょう。

人身傷害保険については、以下のページでも解説しています。

健康保険

交通事故の治療では、自由診療で治療を受けている方も多いですが、健康保険を使うことも可能です。

加害者の保険会社が一括対応をとってくれない場合には、健康保険を使い、病院への支払いの負担を軽くしていきましょう。

一括対応がとられている場合でも、被害者が無過失である場合以外は、健康保険を活用した方が、示談してから受け取る慰謝料、休業損害などの減額幅が小さくなるといったメリットがあります。

交通事故で健康保険を使うことのメリット・デメリットについては、以下のページで詳しくご紹介しております。

労災保険

仕事中や通勤中に交通事故にあった場合は、労災保険を利用できる可能性があります。

労災保険を使えれば、治療費は全額労災保険から支払われますので、通院による経済的負担が軽くなります。

交通事故で労災を使うことのメリット・デメリットなどについては、以下のページをご参照ください。

休業損害の先払い・労災の休業補償を請求する

通院で仕事を休むために収入が減ってしまい、経済的に苦しいという場合には、加害者側に休業損害の先払いを請求することも考えられます。

休業損害とは、交通事故でのケガの治療のために仕事を休むことになり、収入が減った場合に、それを補償する損害賠償です。

休業損害の先払いを受けることができれば、経済的な困難を解消し、通院を続けることができるようになるかもしれません。

休業損害の先払いを受けるためには、休業損害証明書などの必要書類を揃え、加害者側の保険会社と交渉することなどが必要になります。

休業損害の先払いを受ける方法、注意点などについては、以下のページをご覧ください。

労災保険を利用できる場合には、労災保険の休業補償を請求することもできます。

休業補償については、以下のページをご参照ください。

通いやすい病院などに転院する

通院にかかる時間が負担になっているような場合には、通いやすい病院に転院することが考えられます。

そうすれば、通院の負担が減り、通院をやめることなく続けられるかもしれません。

転院する際には、相手方の保険会社に連絡する、現在通院している病院からの紹介状をもらうなど注意すべきポイントがあります。

転院の際の注意点については、以下のページをご覧ください。

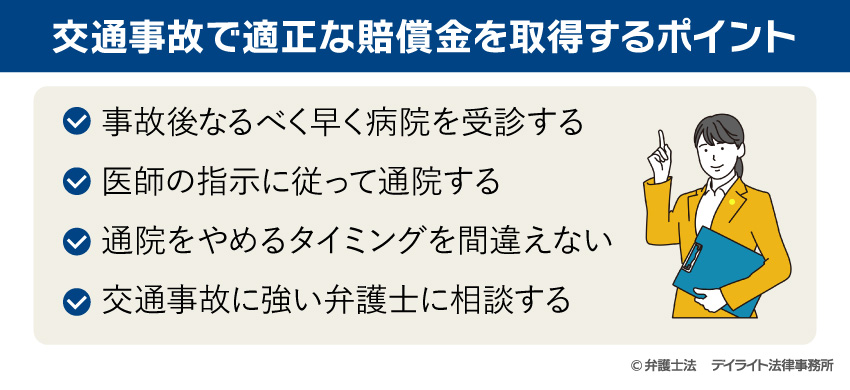

交通事故で適正な賠償金を取得するポイント

事故後なるべく早く病院を受診する

交通事故でケガをした可能性がある場合は、できるだけ早く病院を受診し、ひととおり検査を受けることが大切です。

遅くとも事故後2、3日以内には受診するようにしましょう。

受診が遅れると、加害者側から「事故後に別の原因でケガをした可能性がある」として因果関係を争われ、適正な賠償金を得られなくなる可能性があります。

交通事故の場合に受診すべき病院については、以下のページをご覧ください。

医師の指示に従って通院する

交通事故の治療で通院する際は、医師の指示どおりの回数・頻度で通院することが大切です。

医師の指示した回数よりも通院が少ないと、

- 症状が十分に改善しなくなる

- 慰謝料が減ってしまう

- 後遺障害等級認定を受ける際に支障が生じる

- 治療費を早めに打ち切られてしまう

といった不利益が生じる可能性があります。

逆に、頻繁に通院しすぎても、過剰診療と疑われ、

- 治療費の打切りを早められてしまう

- 治療費の一部について負担を拒まれてしまう

といったトラブルが生じることがあります。

このように、交通事故での通院では医師の指示に従った回数・頻度で通院することが大切です。

特に医師から指示がない場合は、週に2~3回程度通院すれば、損害賠償の面で不利になることはないでしょう。

通院をやめるタイミングを間違えない

通院をやめるタイミングは、前述のとおり、「完治」又は「症状固定」したと医師から言われた時です。

それ以外のタイミングで通院をやめると、ここまでにもご説明したとおり、

- 適切な慰謝料を請求できない

- 後遺障害等級認定を受けられない

といったことになるおそれがあります。

交通事故に強い弁護士に相談する

交通事故で適正な賠償金を取得するためには、事故後早いうちから、交通事故に強い弁護士に相談し、交通事故の示談交渉を依頼することが大切です。

弁護士に示談交渉を依頼すると、被害者にとって最も有利な弁護士基準で算定した賠償金額に沿って示談交渉ができ、依頼しない場合よりも賠償金を増額できることが期待できます。

弁護士基準での算定額は、他の基準(自賠責基準、任意保険基準)での算定額を大きく上回ることも多いので、弁護士に示談交渉を依頼することで、賠償金が大きく増額することも珍しくありません。

ほかにも、弁護士に相談、依頼することには、次のようなメリットがあります。

弁護士に相談するメリット

- 損害賠償の適正額を算定してくれる

- 相手方の保険会社が提示してきた示談案が適切なものか確認してくれる

- 加害者や保険会社とのやり取りを任せることができる

- 過失割合についても交渉してくれる

- 後遺障害等級認定を受けるためのサポートをしてくれる

交通事故について弁護士に相談することのメリットについては、以下のページでも詳しく解説しています。

交通事故の通院のタイミングに関するQ&A

事故で通院が終わる言い方は?

医師から、「通院終了です」「完治です」「症状固定です」などと言われたら、通院を終わってよいということだと考えられます。

医師から、「通院終了です」「完治です」「症状固定です」などと言われたら、通院を終わってよいということだと考えられます。ほかにも、「もうこれ以上治療しても症状が良くなる見込みはなさそうです」「このお薬が終わって症状がなかったら、もう通院はしなくてよいです」などと言われることもあるかもしれません。

本当に通院を終わってよいのか不安な場合は、医師に、「もう通院は必要ないということですか?」などと確認するとよいでしょう。

むちうちの通院はいつやめればよいですか?

むちうちの通院をやめるタイミングは、医師から、「完治」「症状固定」などと言われ、もう通院は必要ないとされた時になります。

むちうちの通院をやめるタイミングは、医師から、「完治」「症状固定」などと言われ、もう通院は必要ないとされた時になります。むちうちでの平均的な通院期間は3か月程度ですが、治療に必要な期間は人によって様々です。

中には、半年~1年程度通院する方もおられます。

通院をやめるタイミングについては、自分が診察を受けている医師の意見を聞いて決めるようにしましょう。

なお、むちうちの場合、通院を始めてから2~3か月すると、加害者側の保険会社から、治療費を打ち切ると言われてしまうことがあります。

しかし、いつ通院をやめるべきかについては、基本的に医師が判断すべきことですので、保険会社に言われたからといって通院をやめてしまう必要はありません。

まだ治療が必要なのに通院をやめてしまうと、これまでご説明してきたように、痛みなどが再発してしまう、慰謝料が減額される、後遺障害等級認定を受けるのが難しくなるといった不利益を受けかねません。

保険会社から治療費の打切りを打診された場合は、主治医や交通事故に強い弁護士に相談し、適切に対応するようにしましょう。

まとめ

今回は、交通事故の通院をやめるタイミングについて解説しました。

交通事故の通院をやめるタイミングは、医師から「完治」「症状固定」などといわれ、もはや通院する必要がなくなった時です。

それ以外の場合に通院を止めてしまうと、症状が改善しない、慰謝料が十分にもらえない、後遺障害等級認定を受けることも難しくなるなどの不利益を受けかねません。

通院をやめるタイミングかどうかに迷った場合は、交通事故に強い弁護士に相談してみることをお勧めします。

当事務所では、多数の交通事故事件を取り扱って経験を積んだ交通事故チームの弁護士が、交通事故での通院に関するお悩みのご相談に対応しております。

電話やオンラインによる全国からのご相談にも対応しております。

交通事故の被害にあってお困りの方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。