年金分割は一人でできる?必要な手続きや費用・注意点を解説

年金分割は一定の条件を満たせば一人で行うことができます。

年金分割は一定の条件を満たせば一人で行うことができます。

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。

このうち3号分割のみを行う場合は一人で手続きをすることができます。

合意分割を行う場合は、年金事務所に一定の書類を持参すれば、一人で手続きをすることができます。

年金分割を行いたいものの、離婚した相手と一緒に手続きをしたくない方や、相手の協力を得られずに困っている方もいらっしゃるでしょう。

そこで、ここでは年金分割を一人でするにはどうしたらよいか、必要な手続きや費用、注意点などについて解説していきます。

ぜひ参考になさってください。

年金分割は一人でできる?

年金分割の請求手続きは、一定の条件を満たせば一人で行うことができます。

まず、3号分割のみを請求する場合は、分割を受ける方(多くの場合は妻)が一人で手続きをすることができます。

合意分割を請求する場合は、まずは年金分割の割合を定め、その内容を明らかにすることができる書類を年金事務所の窓口に直接持参し、手続きをすることになります。

このときに、年金分割の合意書(公証役場や裁判所をとおさず、当事者間のみで作成したもの)を持参する場合は、一人で手続きをすることはできません(二人そろって年金事務所に行く必要があります)。

一方、公証人の認証を受けた私署証書、公正証書、又は裁判所が作成した書類(審判書など)を持参する場合は、一人で手続きをすることができます。

このように、合意分割の場合は、手続きの際に持参する書類の種類によって一人で手続きできるかどうかが変わります。

年金分割とは?

年金分割の意味

年金分割とは、離婚に伴い、結婚していた期間における厚生年金の保険料納付実績を多い方から少ない方へ分割する制度です。

実際にもらえる年金それ自体を分け合うものではなく、結婚していた期間における厚生年金の保険料納付記録(年金受給額の算定基礎となるもの)を分けるものです。

例えば、結婚期間中の厚生年金の保険料納付記録が夫8000万円、妻2000万円の場合、その総額1億円が分割の対象となります。

このケースで、仮に50%の割合で年金分割をすると、それぞれの保険納付記録は夫5000万円、妻5000万円と改定されることになります。

年金分割には2種類ある

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。

合意分割について

合意分割とは、年金分割の割合(按分割合)を夫婦間の合意によって決めるものです。

夫婦間の合意によって決められない場合は、家庭裁判所の手続き(通常は審判)を申し立て、裁判所に割合を定めてもらうことになります。

分割割合が決まったら、その内容を明らかにすることができる書類を持って、原則としては夫婦(本人又はそれぞれの代理人)が二人そろって年金事務所に出向いて年金分割の請求手続きを行います。

ただし、公正証書や審判書など、一定の書類がある場合は分割を受ける方が一人で手続きを行うことができます。

3号分割

3号分割とは、第3号被保険者の請求に基づき、第3号被保険者であった期間における第2号被保険者の保険料納付実績について、自動的に50%の割合で分割するものです。

第3号被保険者とは、第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金保険の加入者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者のことです。

例えば、夫が会社員で妻が専業主婦という場合は、夫が第2号被保険者、妻が第3号被保険者となります。

このケースでは、妻は3号分割を請求することができ、専業主婦であった期間における夫の保険料納付実績の50%の分割を受けることができます。

3号分割は、強制的に50%の割合で分割するものであるため、夫婦間の合意は必要なく、裁判所の関与もありません。

また、分割請求の手続きは、第3号被保険者だった方が一人で行うことができます。

ただし、対象となるのは2008年4月1日以降の保険料納付実績のみです。

3号分割の対象外となる期間については、合意分割を行う必要があります。

| 項目 | 合意分割 | 3号分割 |

|---|---|---|

| 対象となる期間 | 婚姻期間中に厚生年金に加入していた期間 | 2008年4月1日以降の婚姻期間のうち第3号被保険者であった期間 |

| 分割の対象 | 夫婦双方の婚姻期間中の標準報酬総額の合計額 | 2008年4月1日以降の婚姻期間中の第2号被保険者の標準報酬総額 |

| 分割の割合 | 50%が上限(ただし、50%以外になる場合は稀) | 50% |

| 合意の要否 | 合意又は裁判所の決定が必要 | 不要(請求により自動的に分割) |

| 手続き | 夫婦の二人(それぞれ代理人可)が年金事務所で手続きをする (一定の書類があれば一人で手続き可) |

第3号被保険者だった人が一人で年金事務所で手続きをする |

合意分割を一人で行う方法

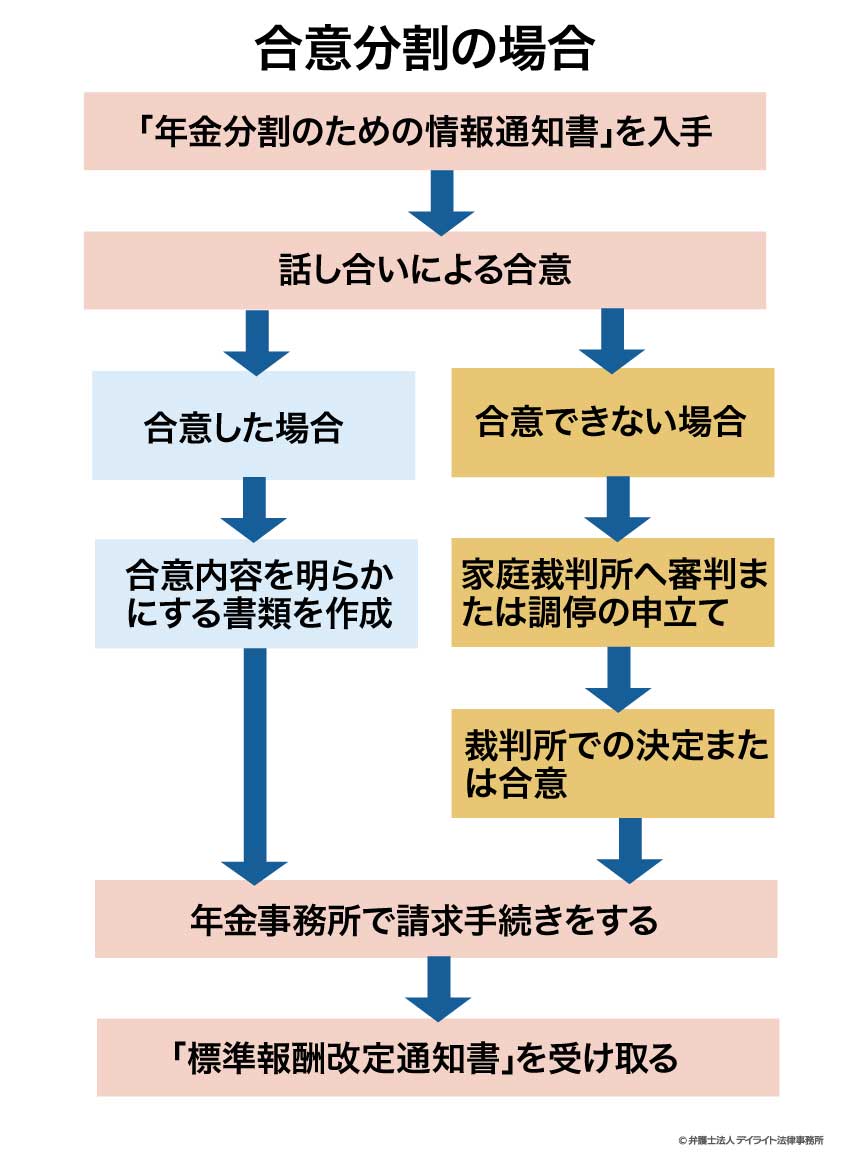

合意分割の手続きの流れ

合意分割の場合、まずは「年金分割のための情報通知書」を取り寄せ、これまでの保険料納付実績などの情報を確認します。

その情報をもとに相手と話し合い、「年金分割を行うこと」及び「年金分割の割合(按分割合)」について合意し、合意内容を明らかにする書類を作成します。

合意ができない場合は、裁判所の手続きで年金分割の割合を決め、裁判所が作成する書類(調停調書、審判書など)を受け取ります。

そして、これらの書類(年金分割の割合を明らかにすることができる書類)を年金事務所に持参し、年金分割の請求手続きを行います。

このとき、請求手続きを一人で行えるかどうかは、持参する書類の種類によって異なります。

当事者間のみで作成した合意書を持参する場合は、一人で行うことはできません(相手と二人で行う必要があります)。

公証人の認証を受けた私署証書や公正証書を持参する場合は、一人で行うことができます。

また、調停調書や審判書など裁判所が作成した書類を持参する場合も、一人で行うことができます。

合意分割の必要書類

合意分割の必要書類は次のとおりです。

分割割合を決めるための必要書類

請求手続きの必要書類

代理人を立てる場合の必要書類

年金分割のための情報通知書

年金分割のための情報通知書(以下、「情報通知書」といいます。)とは、年金分割のために必要な情報が記載されている書類のことをいいます。

分割割合を決める手続きの際に必要になりますので、まずはこの情報通知書を取り寄せる必要があります。

情報通知書は、必要書類を年金事務所に提出すれば通常2〜3週間で取り寄せることができます。

情報通知書の取り寄せ方など詳しくはこちらのページをご覧ください。

年金分割の合意書

年金分割の割合を合意で決めた場合は、合意内容を明らかにする書類を作成する必要があります。

合意内容を明らかにする書類の種類には、次のようなものがあります。

- ① 年金分割の合意書(当事者間のみで作成したもの)※

- ② 公正証書(公証役場で作成したもの)

- ③ 公証人の認証を受けた私署証書(当事者間で作成した合意書を公証人が確認し証明したもの)

※通常、年金分割の合意書は離婚協議書とは別に作成します。

上記のうちいずれか一つでもあれば年金分割の請求手続きをすることができます。

しかし、年金分割の合意書(①)を持参する場合は、一人で手続きを行うことはできません。

そこで、一人で手続きをしたい場合は、通常は作成した合意書を当事者二人(代理人可)で公証役場に持っていき、私文書の認証を受けることになります(③)。

公正証書(②)を作成するという方法もありますが、認証を受ける方が簡便でコストも抑えられるため③を利用するケースが多いです。

なお、当事務所では、年金分割の合意書のサンプルをホームページに掲載しております。

無料でダウンロードも可能ですので参考になさってください。

裁判所の書類

裁判所の手続きで分割の割合を決めた場合は、裁判所によって調停調書、判決書、和解調書、審判書といった書類が作成されます。

このような書類を持参すれば、年金分割の請求手続きを一人で行うことができます。

作成される書類は、利用する手続きによって異なり、利用する手続きは状況により異なります。

離婚前の場合

年金分割を請求するのは離婚後となりますが、離婚前に離婚手続きの中で分割割合を決めることは可能です。

まずは、離婚調停を申し立て、離婚やその他の離婚条件(財産分与など)と一緒に年金分割についても話し合い、取り決めを行います。

調停がまとまらず不成立となった場合は、離婚訴訟を提起し、離婚と一緒に年金分割の割合の定めも求めることになります。

離婚訴訟の途中で和解(話し合いによる解決)をする場合もあり、和解手続きの中で年金分割の合意をすることもできます。

離婚後の場合

離婚後の場合は、通常は「年金分割の割合を定める審判」を申し立てます。

審判を申し立てれば、特段の事情がない限りは書面審査のみで割合が決定されることになります。

「年金分割の割合を定める調停」という手続きもありますが、調停は話し合いによる合意を目指す手続きであり、時間も労力も要するため、年金分割の割合を定める際にはあまり利用されません。

| 裁判所の関与 | 時期 | 手続き | 年金分割の割合を明らかにすることができる書類 | 一人で請求手続きができるか |

|---|---|---|---|---|

| あり | 離婚前 | 離婚調停 | 調停調書 | 〇 |

| 離婚訴訟 | 判決書 | 〇 | ||

| 裁判上の和解 | 和解調書 | 〇 | ||

| 離婚後 | 年金分割の割合を定める審判 | 審判書 | 〇 | |

| 年金分割の割合を定める調停 | 調停調書 | 〇 | ||

| なし | 離婚前・離婚後 | 当事者間の協議(話し合い) | 年金分割の合意書 | × |

| 公正証書 | 〇 | |||

| 公証人の認証を受けた私署証書 | 〇 |

※書類については、それぞれ謄本又は抄本(合意書の場合は原本)が必要となります。判決書又は審判書の場合は確定証明書も必要です。

その他の書類

「標準報酬改定請求書」とは年金分割の請求書のことです。

書式等は日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。

参考:標準報酬改定請求書の記入方法等について|日本年金機構HP

この請求書に個人番号を記入した場合はマイナンバーカード、基礎年金番号を記入した場合は年金手帳等、それぞれの番号を明らかにすることができる書類を添付します。

また、結婚期間等を明らかにできる戸籍謄本、それぞれの戸籍の抄本、戸籍の全部事項証明書又はそれぞれの個人事項証明書が必要です。

請求日前1か月以内に交付されたそれぞれの生存を確認できる書類も必要となりますが、戸籍謄本などでこれを確認できる場合は別途添付する必要はありません。

事実婚の期間がある場合は、住民票などの事実婚関係を明らかにする書類も必要となります。

また、請求手続きを代理人にお願いする場合は、委任状及び委任状の委任者欄に捺印した印鑑にかかる印鑑登録証明書も必要となります。

なお、窓口に来る人(本人又は代理人)の本人確認書類(運転免許証など)も必要となります。

合意分割の費用

合意分割の請求手続き自体に手数料はかかりません。

戸籍謄本など必要書類の取得費用等の実費のみの負担で行うことができます。

しかし、年金分割の割合を決めるために裁判所の手続きを利用する場合や、公正証書を作成する場合、公証人の認証を受ける場合には、それぞれに手数料がかかります。

例えば、年金分割の割合を定める審判の申立ての手数料は1200円です。

これに加えて連絡用の郵便切手代(1000円分程度)や審判書などの必要書類の取得手数料(1000円程度)もかかります。

公証人の認証を受ける場合は手数料5500円、年金分割の公正証書を作成する場合は手数料1万1000円がかかります。

また、分割割合を決める手続きを弁護士に依頼する場合は、弁護士費用もかかります。

弁護士費用は、依頼する弁護士や依頼内容により異なりますが、年金分割のみを依頼する場合は総額で大体20万円〜50万円となります。

離婚の手続きと一緒に依頼する場合は、離婚手続きの内容に応じた金額となるため、事案により大きく異なります。

具体的な金額については、法律事務所のホームページや法律相談にてご確認ください。

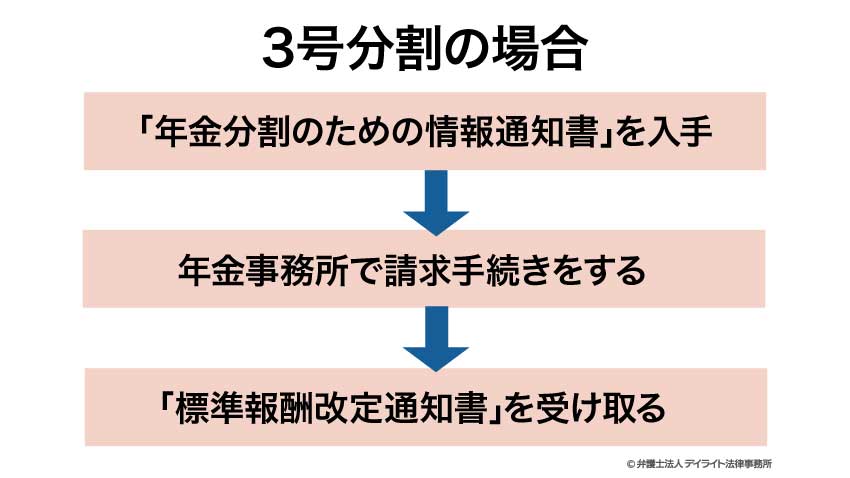

3号分割を一人で行う方法

3号分割の手続きの流れ

3号分割のみを行う場合は、分割を受ける方が一人で手続きをすることができます。

3号分割の必要書類

あった方がよい書類

請求手続きの必要書類

代理人を立てる場合の必要書類

3号分割の場合、分割割合の合意は不要ですから、分割割合に関する書類も不要です。

情報通知書はなくても手続きできますが、情報通知書を確認することで年金分割の結果の見通しを立てることもできますので、取り寄せることをおすすめします。

標準報酬改定請求書等その他の書類に関しては、合意分割の場合と同様に準備をする必要があります。

3号分割の請求手続きの手数料はかかりません。

戸籍謄本など必要書類の取得費用などの実費のみの負担で行うことができます。

年金分割を一人で行うのが難しいケース

次のようなケースは、そのままでは一人で合意分割の手続きを行うのは難しいです。

分割割合の合意がないケース

合意分割の場合は、分割割合の合意をしなければ年金分割の手続きをすることができません。

相手と合意ができない場合は、裁判所の手続きを申し立て、分割割合を定めてもらう必要があります。

裁判所の手続きで分割割合が定まれば、一人で手続きを行うことができるようになります。

合意書しかないケース

分割割合の合意をしても、当事者間で合意書を作成しただけでは一人で手続きを行うことはできません。

一人で行うためには、作成した合意書について、公証役場で私文書の認証をしてもらう必要があります。

しかし、認証を受けるためには相手と二人(代理人可)で公証役場に行く必要があるため、相手が協力しない場合には認証を受けることができません。

その場合は、裁判所の手続きで改めて分割割合の決定をもらうことになります。

裁判所に決定をもらえれば、一人で手続きを行うことができるようになります。

年金分割を一人で行う場合の注意点

年金分割に強い弁護士に相談する

年金分割を一人で行うためには、請求手続きの際に持参する書類の種類が重要なポイントとなります。

書類の種類は分割割合の決め方によって異なるため、分割割合をどのように決めるか(手続きの選択)、どのような書類を準備するべきかについて、適切に判断する必要があります。

そのためには専門知識や経験が必要になりますので、年金分割に詳しい弁護士に相談し、具体的なアドバイスをもらうことをおすすめします。

請求期限に注意する

年金分割は、離婚後2年を過ぎると年金分割の請求はできなくなるので注意する必要があります。

合意分割の場合は、できる限り離婚前に分割割合を決め、離婚後は速やかに一人で手続きをできるように準備を整えておくようにしましょう。

具体的な対処法は事案により異なりますので、専門の弁護士にご相談ください。

まとめ

以上、年金分割を一人で行う方法について解説しました。

3号分割のみを行う場合は一人で手続きを行うことができます。

一方、合意分割の場合は、一人で行うためには公証人の認証を受けた私署証書、公正証書、審判書・調停調書など、公証役場や裁判所を通した書類が必要になります。

どのような書類を準備すべきかは状況により異なります。

どのような手続きで分割割合を決めるかという問題にも深くかかわることであり、専門知識がなければ判断は難しいと思われます。

そのため、お困りの場合は年金分割に詳しい弁護士にご相談ください。

当事務所には、離婚を専門とする弁護士で構成された離婚事件チームがあり、年金分割についてお悩みの方をサポートしております。

離婚でお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?