事実婚とは?法律婚との違い・メリット・手続きを解説

事実婚とは、婚姻届の提出はしていないものの、婚姻の意思を持って実際に夫婦生活を営んでいる男女の関係のことをいいます。

事実婚には、名字や戸籍を変えることなく夫婦として生活することができ、一定の法的保護も受けられるというメリットがあります。

一方、事実婚のパートナーには相続権がないなど、法律婚と比べて不利になる点もいくつかあります。

また、事実婚は戸籍の記載等で直ちに証明できるものではないため、その証明には難しさが伴います。

事実婚を選択するに当たっては、このような法律婚との違いやメリット・デメリットを理解しておくことが大切です。

そこで、ここでは事実婚の意味や法律婚との違い、メリット・デメリット、そして事実婚を証明するための手続きについて解説していきます。

事実婚を検討している方や、事実婚について知りたい方は、ぜひ参考になさってください。

目次

事実婚とは?わかりやすく解説

事実婚の意味

事実婚とは、婚姻届を提出はしていないものの、婚姻の意思を持って実際に夫婦生活を営んでいる男女の関係のことをいいます。

事実婚が成立する条件は次の3つです。

- ① 当事者の双方が夫婦として生活していく意思(婚姻意思)を持っている

- ② 実際に夫婦として共同生活をしている

- ③ 婚姻届は出していない

事実婚と法律婚との違い

事実婚も法律婚も、夫婦として共同生活をしているという実態は同じです。

しかし、法律婚は婚姻届を出しており、事実婚は婚姻届を出していないという点で大きな違いがあります。

婚姻届を出すとどうなる?

法律には、婚姻届を出すことによって法律上の夫婦関係(婚姻関係)が成立し、配偶者としての権利や義務も生じると定められています(民法739条1項)。

参考:民法|e-Gov法令検索

そのため、法律婚の夫婦には法律上の夫婦関係があり、事実婚の夫婦には法律上の夫婦関係はないという違いがあります。

また、婚姻届を出すと、夫婦は同一の戸籍に記載されることになります。

具体的には、夫婦の一方(多くの場合は夫)を筆頭者とした戸籍が新たに編成されるか、夫婦の一方(多くの場合は夫)の戸籍に他方が入ることになります。

したがって、法律婚の場合は夫婦が同一の戸籍に記載されています。

一方、事実婚ではこのような戸籍の変動はないため、戸籍は夫婦で別々のままとなります。

そのため、法律婚と事実婚では戸籍の状態も異なります。

| 婚姻届 | 法律上の夫婦関係 | 戸籍 | |

|---|---|---|---|

| 事実婚 | 出していない | なし | 別々のまま |

| 法律婚 | 出している | あり | 同一になる |

上記のとおり、事実婚は法律上の夫婦とは扱われないため、婚姻に関する法律の規定(配偶者としての権利や義務に関する規定)は直接には適用されません。

しかし、事実婚と法律婚の実態はほとんど同じであるため、事実婚は法律婚に「準じた関係」と考えられています。

そのため、婚姻に関する規定の一部は、事実婚にも準用されます。

例えば、夫婦として同居し助け合う義務や、生活費を分担する義務、離婚時の財産分与などに関する規定は、事実婚にも適用があるとされています。

また、事実婚の場合でも互いに貞操義務を負うと考えられており、一方が不貞行為(不倫)をした場合は他方は慰謝料請求をすることができます。

これに対して、夫婦同姓(同一の名字にすること)や、相続する権利、子どもの嫡出(父子関係が当然に認められること)などの規定は、事実婚には適用されません。

これらの規定は、法律上の婚姻による効果とされているため、法律婚のみに適用されます。

事実婚と同棲との違い

事実婚と同棲は、法律上の夫婦関係がない男女が一緒に暮らしているという点は同じです。

しかし、事実婚はお互いに夫婦(社会常識的に「夫婦」と認められる関係)として生活する意思(これを「婚姻意思」といいます。)があるのに対し、同棲の場合には婚姻意思はありません。

生活実態としても、事実婚の場合は、通常は生計を共にし、互いに協力しながら暮らしています。

一方、同棲の場合は「恋人との同居」にすぎず、生計は別々で相互協力の実態がないケースもあります。

また、事実婚は法律婚に準じる関係として婚姻に関する規定の一部が準用されますが、同棲のカップルにはこのような準用はありません。

| 婚姻意思 | 共同生活の実態 | 婚姻に関する規定 | |

|---|---|---|---|

| 事実婚 | あり | あり | 準用される |

| 同棲 | なし | ないケースもある | 準用されない |

事実婚と内縁との違い

「内縁」とは、婚姻届を出さずに夫婦として共同生活をしている男女関係のことを指します。

現在では、内縁は事実婚とほとんど同じ意味として使われる言葉です。

もっとも、「内縁」は古くは家制度のもと、戸主の同意が得られないなど、婚姻届を出せない事情がある場合にやむを得ず生じた関係を指すものでした。

一方、事実婚は、結婚に対する価値観が多様化する現代において、あえて婚姻届を出さない夫婦の形を指すものとして使われるようになった言葉です。

そのため、現在においても、事実婚は「自発的な選択」、内縁は「やむを得ない事情による状態」というように、異なるニュアンスで用いられることもあります。

事実婚を選択するケースや理由

夫婦別姓を希望するケース(改姓を望まないケース)

事実婚を選択するケースとして多いのは、夫婦別姓を希望するケースです。

法律婚の場合は、夫婦は同じ氏(姓・名字)を名乗らなければなりません(民法750条)。

参考:民法|e-Gov法令検索

一方、事実婚の場合は、上記のような夫婦の氏に関する規定の適用を受けないため、それぞれが自分の名字のままでいることができます。

そのため、「結婚したいが名字は変えたくない」というケースでは、事実婚が選択されることになります。

戸籍を動かしたくないケース

婚姻届を出すと、夫婦は一緒の戸籍に載ることになります。

多くの場合、夫を筆頭者とする戸籍が編成されるか、夫の戸籍に妻が入る(いわゆる「入籍」)ことになります。

このような戸籍の変動を避けたいケースでも、事実婚が選択されることになります。

戸籍の変動を避けたいケースとしては、結婚や離婚の履歴を残したくないケースや、戸籍が一つになることで「家に入る」「嫁ぐ」といった家制度的なイメージと結びつくことに違和感を覚えるケースなどがあります。

「嫁」「婿」と扱われたくないケース

法律婚の場合は、「嫁」「婿」と呼ばれたり、「嫁として」又は「婿として」固定化された役割を期待されたりしてしまうことがあります。

また、「〇〇家の人間」として親族付き合いを強要されることもあるでしょう。

これらを避けたい場合にも、事実婚が選択されることになります。

法律婚の場合に「嫁」「婿」と扱われてしまう要因としては、やはり夫婦同姓や同一戸籍になることが深く関わっているものと考えられます。

夫婦同姓や同一戸籍は、戦前の家制度における「結婚=家に入る=戸主に従う」というイメージと結びつきやすいです。

一方、事実婚の場合は、夫婦同姓や同一戸籍となることを避けることができます。

そのため、「嫁」「婿」といった家制度的な関係性を期待されたり、「〇〇家に入る」といった認識を持たれたりすることも回避しやすくなります。

事実婚を選ぶ人の状況

2021年度の調査によると、事実婚を選ぶ人は成人人口の2~3%を占めていることが推察されるとのことです。

また、事実婚を選ぶ理由については、「夫婦別姓を通すため」というのが最も多いようです。

参考:「人生100年時代の結婚と家族に関する研究会」(2021年11月30日)資料3|内閣府男女共同参画局

なお、事実婚を選ぶ人の推移に関する公的なデータは見当たらないものの、増加傾向にあると指摘されています。

時代の変遷とともに価値観が多様化し、夫婦同姓や戸籍制度に違和感を覚える方が増えたことなどが影響していると考えられます。

事実婚のメリットとは?

事実婚のメリットは次のとおりです。

事実婚のメリット

- 夫婦別姓が可能(改姓による負担や影響を受けない)

- 「嫁」「婿」扱いされることを避けられる

- パートナーは法的に保護される

それぞれについて見ていきましょう。

夫婦別姓が可能(改姓による負担や影響を受けない)

事実婚の場合は、夫婦同姓の規定の適用を受けないため、結婚しても夫婦で名字を同一にする必要がありません。

そのため、夫婦の双方が自分の名前のままでいることができ、名字変更(改姓)による負担や影響を受けずに済みます。

法律婚の場合は、夫婦の一方が他方の名字に合わせて改姓をする必要がありますが、改姓に伴う負担や影響としては次のようなものが挙げられます。

- 運転免許証、パスポート、銀行口座、クレジットカード等の名義変更の負担が生じる

- 仕事上の混乱や不都合が生じることがある

- 周囲から「結婚したの?」などとプライバシーを詮索されることがある

- アイデンティティの喪失につながる可能性がある

- 「〇〇家の人になる」という意味付けをされてしまうことがある

- 夫婦の一方のみが改姓を強いられることから、夫婦(男女)の対等性が失われる要因となり得る

上記のように、法律婚に伴う改姓は、名義変更等の手続面の負担にとどまらず、人によっては心理的な負担や社会的な立場にも影響しかねない重大な問題となります。

なお、改姓をするのは妻側(女性側)であることが圧倒的に多いのが現状です。

統計データによると、婚姻届を出した夫婦のうちの約95%が夫の姓を選択しているとのことです。

参考:夫婦の姓(名字・氏)に関するデータ|内閣府男女共同参画

そのため、女性に負担が偏ることや、女性が事実上改姓を強いられてしまう社会であることを問題視する意見もあります。

「嫁」「婿」扱いされることを避けられる

事実婚の場合は、周囲(親戚など)から「嫁」「婿」との扱いをされることを回避しやすくなります。

法律婚の場合は、夫婦同姓や同一戸籍となることから、「〇〇家の一員」という認識を持たれやすいです。

一方、事実婚の場合は、結婚しても名字は別々で、戸籍も別々のままであるため、「〇〇家の一員」という認識を持たれることを避けやすいです。

そのため、「嫁」「婿」と呼ばれたり、「嫁として」又は「婿として」ふるまうことを期待されたり、「〇〇家の人間」として親戚づきあいを求められることからも、逃れやすくなります。

なお、法律婚の場合は、相手の親族とも法律上の親族関係(姻族関係といいます)が生じます。

一方、事実婚の場合は姻族関係が生じないため、相手の親族とは法律上も全くの赤の他人のままとなります。

パートナーは法的に保護される

事実婚は法律婚に準じる関係であると考えられています。

そのため、事実婚のパートナーは、部分的にではありますが、法律婚と同じように法的保護を受けることができます。

法律婚と同じ扱いになるものには、主に次のようなものがあります。

法律上の夫婦と同様に、夫婦として同居し、協力し、助け合う義務を互いに負うと考えられています。

また、収入などに応じて生活費を分担する義務も互いに負うと考えられています。

そのため、収入の少ない方は多い方に生活費を支払うように法的に請求することもできます。

法律婚の夫婦と同様に、お互いに貞操義務を負うと考えられています。

そのため、事実婚の夫婦の一方が不貞行為(不倫)をした場合、他方は慰謝料請求をすることができます。

事実婚を解消する場合は、法律婚の夫婦が離婚する場合と同様に、共同生活の中で築いた財産の清算(財産分与)を法的に請求することができます。

事実婚を解消する場合は、法律婚の夫婦が離婚する場合と同様に、年金分割を請求することができます。

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績を多い方から少ない方へ分割する制度です。

健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法、育児・介護休業法など、一部の法律では「配偶者」に事実婚のパートナーも含まれることが明記されています。

そのため、社会保険料や遺族年金、育児・介護休暇などの面では法律婚と同等の扱いを受けることができます。

事実婚のデメリットとは?

事実婚のデメリットとしては、次のようなものが挙げられます。

事実婚のデメリット

- 法定相続人としての権利は認められない

- 税制上の優遇を受けることができない

- 法律上の父子関係を成立させるには認知が必要

- 医療行為の同意などの場面で「家族」と扱われない可能性がある

- 法定相続人としての権利は認められない

法律婚の場合、「配偶者」は常に法定相続人(法律上相続をする権利を持つ人)になります。

そのため、相手が自分よりも先に亡くなった際には、相手の遺産を相続によって承継することができます。

また、仮に相手が「配偶者以外の人に全遺産を渡す」という内容の遺言を残していた場合でも、「配偶者」には最低限度の取り分が保障されます(これを「遺留分」といいます)。

一方、事実婚のパートナーには、法定相続人としての権利は認められていません。

また、遺留分も認められていません。

そのため、事実婚の場合は、相手の遺産を相続によって承継することはできません。

事実婚のパートナーが遺産を受け継ぐためには、事前に手段を講じておかなければなりません。

例えば、生前贈与や遺言書による遺贈、生命保険の活用、遺族年金等の活用、特別縁故者の申立てなどが考えられます。

このような手段を講じておけば、事実婚のパートナーも相手の遺産を承継することができます。

ただし、これらの手段によって遺産を承継する場合は、相続によって承継する場合と比べ、税金等の面で負担が大きくなってしまうケースが多いです。

遺産を残すための方法について、くわしくは以下のページをご覧ください。

税制上の優遇を受けることができない

事実婚のパートナーは税制上「配偶者」として扱われません。

そのため、配偶者控除などの優遇を受けることができず、法律婚の場合よりも納税額が高くなる場合があります。

例えば、法律婚の場合は「配偶者」の年収が一定基準を下回るなどの条件を満たせば、所得税の計算のもととなる所得から一定額を控除することができます(所得税の配偶者控除)。

しかし、事実婚の場合はこのような控除は適用されないため、法律婚の場合と比べると所得税の納付額が高くなるケースもあります。

また、夫婦の一方が亡くなった場合の税金についても、法律婚の場合(配偶者として相続する場合)は一定額まで相続税がかかりません。

しかし、事実婚の場合にはこのような軽減措置を受けることはできません。

また、事実婚の場合には、相続税の2割加算(通常の相続税額よりも2割上乗せされて課税される制度)の対象となります。

そのため、受け継ぐ遺産の額が同じであっても、法律婚と事実婚では税金額が異なり、事実婚の方がより多くの税金を支払わなければならなくなります。

このように、事実婚の場合は税金面では不利になってしまうことが多いです。

法律上の父子関係を成立させるには認知が必要

法律婚の場合は、夫婦の間に生まれた子どもと父親との法律上の親子関係は当然に生じます。

一方、事実婚の場合には、生まれた子どもと父親との法律上の親子関係は当然には生じません。

事実婚の場合に法律上の父子関係を成立させるためには、父親が「認知」をする必要があります。

認知をして初めて子どもの相続権(父親を相続する権利)や、父親に扶養を求める権利が発生します。

また、子どもの親権についても、法律婚の場合は父母が共同で親権者となるのが原則です。

一方、事実婚の場合は、認知をした後であっても、子どもの親権者は原則として母親のみとなります。

父親も親権者とするためには、別途手続きが必要です。

このように、事実婚の場合は、父子関係の確保や父親の親権獲得にワンステップが入ります。

医療行為の同意などの場面で「家族」と扱われない可能性がある

事実婚のパートナーは、医療等の方針決定の手続きや、介護施設等への入居手続きの際に「家族」として扱われないことがあります。

医療機関等によって運用は異なりますが、法律上の配偶者かどうかで区別されてしまうケースは少なくないようです。

そのため、事実婚のパートナーの場合は、相手の医療や介護の方針等に関し、家族として説明を受けたり、同意をしたりすることができない可能性があります。

この問題を克服するための策として、事前にパートナーに医療同意を委任する旨を記載した書類を作成しておくという方法があります。

このような書類を準備しておけば、事実婚のパートナーでも同意が認められやすくなります。

ただし、事実婚のパートナーによる同意を認めるかどうかは医療機関等の裁量にゆだねられるため、書類があればクリアできる問題と言い切ることはできません。

事実婚を証明するのに必要な手続き

事実婚を証明するには、①婚姻の意思があること、②共同生活の実態があることの2つの事実を裏付ける証拠が必要となります。

そのために必要な手続きとしては、次のようなものがあります。

住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載をする

役所に事実婚であることを住民票に反映するように届け出ると、同一世帯で、住民票の続き柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されます。

この記載は婚姻意思や共同生活の事実を裏付けるため、この記載のある住民票は、事実婚を証明する重要な証拠の一つとなります。

実際、社会保険や遺族年金などの各種手続きの際には、事実婚の証明手段として、上記のような記載のある住民票が用いられることが多いようです。

もっとも、住民票の記載はあくまでも婚姻意思と共同生活の実態を推認する一つの材料であって、住民票に記載から事実婚が直接認定されるわけではありません。

そのため、住民票の記載以外の手段も併せて講じておくことが大切です。

婚姻意思を証明する方法

事実婚の合意書の作成

婚姻意思を明らかにするために、「事実婚の合意書」などを作成し、婚姻意思を明記しておくという方法があります。

具体的には、夫婦として生活することに合意したことや、共同生活のルール(同居・協力扶助・生活費の分担・貞操義務など)、子どもの認知や親権、関係解消時の取り決め(財産分与など)を記載した書面を作成します。

また、このような合意書を公正証書(公証役場で公証人が作成する公文書)にしておくと、証明力の高い証拠とすることができます。

挙式や結婚報告をした証拠

結婚式を挙げた事実や、周囲に結婚報告をした事実は、婚姻意思を裏付ける事実となります。

そのため、結婚式の申込書・請求書や写真、結婚報告の手紙・メール・SNS等は紙ベースやデータで保存しておくとよいでしょう。

共同生活の実態を証明する方法

世帯を一つにまとめる(世帯合併)

役所に届け出ることで、世帯を一つにまとめることができます。

世帯が一つであることは、同居して生計を一にしている事実を裏付けるため、共同生活を証明する証拠の一つとなります。

なお、住民票の続柄を「夫(未届)」「妻(未届)」と記載するには、この世帯を一つにすることが前提条件となります。

同居や同一家計を裏付ける証拠

世帯合併の他にも、公共料金の契約が一つであることや、家計簿の記載、生活費用の預金口座の履歴(お互いが入金しているなど)なども同居や同一家計を裏付け、共同生活を証明する証拠の一つとなります。

そのため、公共料金の請求書や家計簿、生活費用の預金口座の写しなども保管しておくとよいでしょう。

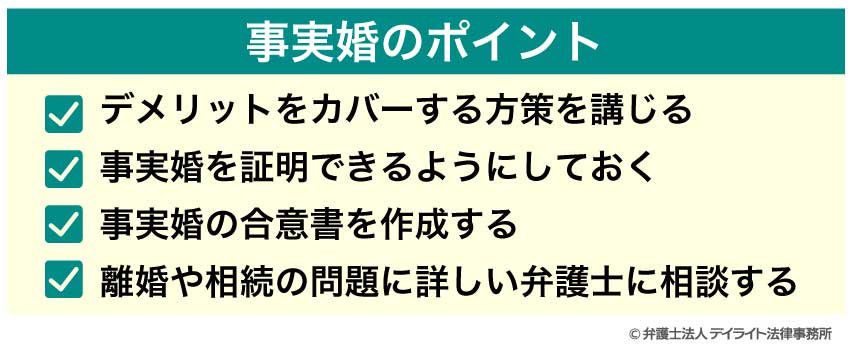

事実婚のポイント

デメリットをカバーする方策を講じる

事実婚の場合は、特に相続権や医療同意などの面でのデメリットが大きいです。

そこで、このようなデメリットをカバーするための方策を講じることがポイントとなります。

例えば、相続権がないことに対しては、生前贈与や遺言、生命保険等で遺産を引き継ぐことができるよう対処することができます。

また、医療同意等の問題については、事前に相手に医療同意権を委任する旨を記載した書類を作成しておくことで、事実婚のパートナーによる同意が認められやすくなります。

事実婚を証明できるようにしておく

事実婚であっても、法律婚に準じる関係として法的保護を受けることができます。

ただし、法的保護を受けるには、事実婚であることを証明できなければなりません。

そのため、住民票の続柄欄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載するなど、事実婚を証明できる手段をいくつか確保しておくことがポイントとなります。

事実婚の合意書を作成する

事実婚はあくまでも事実上の関係であるため、パートナーとの関係性には不安定さが伴います。

この問題を解決するためには、パートナーとよく話し合ったうえで、事実婚の合意書を作成しておくことをおすすめします。

特に、生活費の分担、財産管理、貞操義務、子どもの認知や親権、関係解消時の財産分与や養育費の取り決めなどについては、明確に取り決めておくとトラブル防止に役立ちます。

もっとも、有効な合意書を作成するためには、法的知識が必要となります。

そのため、具体的な内容や作成方法などについては、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

離婚や相続の問題に詳しい弁護士に相談する

- パートナーに浮気をされたので慰謝料を請求したい

- 子どもの認知を拒否された

- 一方的に関係解消を告げられた

- 関係解消に伴い財産を清算したい

- 子どもの養育費を請求したい

このような場合は、法律の専門家である弁護士に相談し、法的サポートを受けることをおすすめします。

夫婦関係や子どもに関する問題は、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

また、パートナーに遺産を残すための準備については、相続問題を専門的に扱う弁護士に相談されるとよいでしょう。

事実婚のよくあるQ&A

![]()

事実婚はずるいですか?

例えば、法律婚をしている人からすれば、事実婚は夫婦同姓や同一戸籍という制約を受けないため、「いいとこどり」とか「責任逃れ」をしているようで「ずるい」と感じることもあるかもしれません。

もっとも、法的保護や安定性という面に注目すれば、事実婚は法律婚よりも不利な面もあるため「いいとこどり」とは必ずしも言えないでしょう。

また、夫婦同姓や同一戸籍は個人の価値観と深くかかわる問題であり、それらの回避と「責任逃れ」は必ずしもイコールではありません。

以上のように、「事実婚がずるい」という感覚は、法律婚と事実婚を断片的に比較した場合に生じる不公平感によるものであり、絶対的な評価とは言えないものだと思われます。

![]()

何年付き合ったら事実婚になりますか?

年数よりも、夫婦として共同生活をしているという実態が重要です。

もっとも、夫婦として共同生活をしているという実態が認められるには、一般的には2〜3年、短い場合でも半年くらいは同居と共同生活の実績が必要かと思います。

![]()

事実婚で籍を入れない理由は何ですか?

まとめ

以上、事実婚の意味や法律婚との違い、メリット・デメリット、証明方法、注意点などを解説しましたが、いかがだったでしょうか。

事実婚には、夫婦同姓や同一戸籍を避けつつも、夫婦として一定の法的保護を受けられるというメリットがあります。

一方、法律婚とは異なり、相続や税金、父子関係、医療同意などの面ではデメリットがあります。

事実婚を選択する際には、デメリットをカバーする対策(遺言書の作成等)を講じ、事実婚であることを証明できるようにしておくことが重要です。

パートナーとのトラブル防止のためは、生活費の分担や子どもの認知・親権、関係解消時の財産分与などに関する取り決めを事前に行い、合意書を作成しておくとよいでしょう。

必要に応じて離婚問題に詳しい弁護士に相談することもおすすめいたします。

当事務所には、離婚問題・男女問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、夫婦関係の問題に悩む方々を強力にサポートしています。

LINEや電話での相談も実施しており、全国対応が可能です。

お困りの方はお気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?