離婚の年金分割とは?影響、必要な手続や注意点をわかりやすく

離婚の年金分割とは、離婚したときに、結婚期間中の厚生年金の保険料納付実績を多い方から少ない方へ分割する制度です。

結婚期間中に専業主婦だった方や、相手よりも収入が少なかった方は、年金分割を行うことによって将来もらえる年金の金額が増える可能性があります。

そのため、年金分割を請求できる場合は適切に手続きを行うことが重要となります。

しかし、年金分割の制度は複雑であり、手続きも煩雑です。

年金分割によってどのような影響が生じるかについても、イメージしにくいものと思われます。

そこで、ここでは年金分割の制度の概要、年金分割による影響、必要な手続きや注意点などについて、わかりやすく解説いたします。

ぜひ参考になさってください。

離婚の年金分割とは?

年金分割の意味

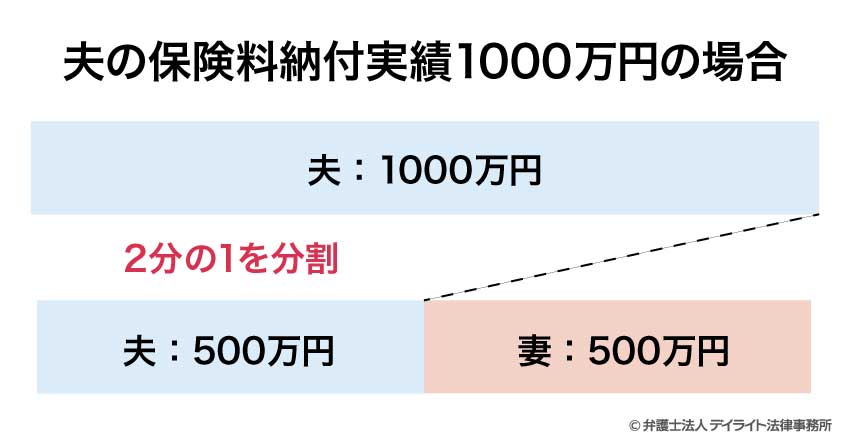

年金分割とは、離婚したときに、結婚期間中の厚生年金の保険料納付実績が多い方(多くの場合は夫)から少ない方(多くの場合は妻)に分割する制度です。

年金分割のポイント

年金分割は、年金受給額を算出するときの基礎となる保険料納付実績(標準報酬)を分けるものです。

将来もらえる年金そのものを分けるものではありません。

また、分割の対象となるのは、夫と妻それぞれの保険料納付実績の総額です。

相手の保険料納付実績だけでなく、自分の保険料納付実績も分割の対象に含まれます。

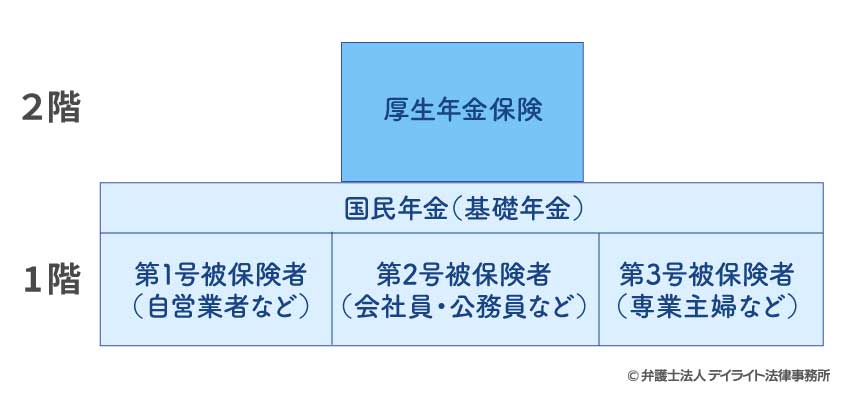

年金分割は、厚生年金(旧共済年金も含む)を対象にした制度です。

日本の公的年金制度は、全国民を対象とした国民年金(基礎年金)と、会社員や公務員の方が加入する厚生年金保険の2階建て構造になっています。

年金分割の対象は2階部分のみであり、1階部分(国民保険)は対象とはなりません。

そのため、夫婦のいずれもが自営業者などで厚生年金保険に加入したことがない場合は、年金分割はできません。

この場合、夫婦双方の保険料納付実績の合計1億円が年金分割の対象となります。このケースで、仮に50%の割合で年金分割をすると、保険納付実績が夫5000万円、妻5000万円と改定されることになります。

年金分割により、妻は将来、夫から分割を受けた3000万円もあわせて自分の年金受給額の基礎とすることができるようになります。

その結果、妻は、年金分割をしない場合に比べて、より多くの年金を受け取ることができるようになります。

年金分割には2種類がある

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。

合意分割

合意分割とは、年金分割の割合を合意又は裁判所の手続きによって定め、その割合にしたがって夫婦の保険料納付実績の総額を分割するものです。

年金分割の割合は、上限50%と下限(分割を受ける側が年金分割によって自分の保険料納付実績を下回ることのない割合)の範囲で定めます。

もっとも、通常は上限の50%と定められ、それ以外の割合とされることはほとんどありません。

分割の割合を定めたら、その内容を明らかにすることができる書類を年金事務所に持参して手続きを行います。

手続きは、基本的には夫婦二人がそろって年金事務所に行って行う必要があります。

ただし、公正証書を作成した場合、年金分割の合意書について公証人の認証を受けた場合、又は裁判所で分割割合を決めた場合は、分割を受ける側が一人で手続きを行うことができます。

3号分割

3号分割とは、相手の扶養に入っていた時期( = 第3号被保険者期間)については、相手の保険料納付実績の2分の1(50%)を自動的に分割することができるという制度です。

3号分割は、第3号被保険者のための特例措置です。

第3号被保険者とは、会社員等の厚生年金の加入者(=第2号被保険者)に扶養されている、原則として年収130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者の方を指します。

夫の収入で生計を維持している専業主婦の方や、年収130万円未満のパート主婦の方がこれに該当します。

3号分割は、分割割合が50%と法律で決められているため、相手と分割割合の合意をする必要はなく、裁判所の手続きを利用する必要もありません。

また、請求手続きは、第3号被保険者の方が一人で行うことができ、相手の協力は要りません。

もっとも、3号分割の対象となるのは、2008年4月1日以降の第3号被保険者であった期間に限られます。

2008年4月1日よりも前の結婚期間や、相手の扶養から外れていた期間は3号分割の対象外となります。

対象外の期間の保険料納付実績を分割するためには、合意分割を行う必要があります。

3号分割についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

| 項目 | 合意分割 | 3号分割 |

|---|---|---|

| 対象となる期間 | 結婚期間中に厚生年金に加入していた期間 | 2008年4月1日以降の結婚期間中の第3号被保険者であった期間 |

| 分割の対象 | 夫婦双方の結婚期間中の保険料納付実績 | 2008年4月1日以降の結婚期間中の第2号被保険者の保険料納付実績 |

| 分割の割合 | 50%が上限(ただし、50%以外になる場合はほとんどない) | 50% |

| 合意の要否 | 合意又は裁判所の決定が必要 | 不要 |

| 手続き | 夫婦の双方又は一方が年金事務所で行う | 第3号被保険者だった人が年金事務所で行う |

離婚の年金分割の影響を具体例で解説

年金分割の影響は平均で月額3万円を超える程度

2023年度の統計によると、年金分割で変動する年金額は、平均で月額3万円を超える程度とのことです。

引用:令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況(参考資料6)|厚生労働省年金局

合意分割の場合(合意分割かつ3号分割を行った場合も含む)

| 分割した側(多くの場合夫) | 分割を受けた側(多くの場合妻) |

|---|---|

| - 31,486円 | + 33,102円 |

3号分割のみの場合

| 分割した側(多くの場合夫) | 分割を受けた側(多くの場合妻) |

|---|---|

| - 7,071円 | + 7,779円 |

3号分割のみを行ったケースでは、変動額が平均で月額7700円程度と低額になっていますが、これは結婚期間が短く、保険料納付実績が少ないケースが多いためと考えられます。

年金分割の計算方法

年金分割で金額が変動するのは、厚生年金の「報酬比例部分」という部分です。

この報酬比例部分は、保険料納付実績に一定の率(給付乗率)をかけることで算出されます。

したがって、年金分割でどれくらい年金額が増えるかは、年金分割の前と後の保険料納付実績にそれぞれ給付乗率をかけ、各金額を比較することで調べることができます。

給付乗率は、2003年4月以降の加入期間については5.481/1000、2003年3月以前の加入期間については7.125/1000とされています。

具体例を見ていきましょう。

- 結婚した時期:2010年4月

- 夫の保険料納付実績:8000万円

- 妻の保険料納付実績:2000万

上記のようなケースで、仮に50%の割合で年金分割を行うと、保険料納付実績は夫5000万円、妻5000万円と改定されます。

そうすると、妻の年金額が年金分割の前後でどのくらい変動するかは、以下のような計算方法によって確認することができます。

年金分割をしない場合

→2000万円 × 5.481/1000 = 10万9620円(年額)

年金分割をした場合

→5000万円 × 5.481/1000 = 27万4050円(年額)

年金分割による変動額

→27万4050円 - 10万9620円 = 16万4430円(年額)

なお、保険料納付実績は、次に紹介する「年金分割のための情報通知書」という書類の「対象期間標準報酬総額」という欄を見れば確認することができます。

年金分割のための情報通知書とは?

年金分割のための情報通知書(以下、「情報通知書」といいます。)とは、年金分割に必要な情報が記載された書類のことをいいます。

情報通知書には、年金分割の対象となる保険料納付実績(対象期間標準報酬総額)が記載されているため、これを見れば年金分割の結果を試算することができます。

また、情報通知書は、年金分割の割合を決める手続きなどにおいても必要な書類となります。

年金分割のための情報通知書の取得方法

情報通知書は、所定の請求書を最寄りの年金事務所等に提出をすれば、通常2〜3週間で取得することができます。

最寄りの年金事務所はこちらで検索可能です。

情報通知書は、離婚の前でも後でも請求することができます。

離婚前に請求した場合は、請求した人のみに交付されるため、相手に請求した事実を知られることなく手に入れることも可能です。

情報通知書について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

年金分割額をシミュレーターで簡単に計算!

年金分割の結果どのくらい年金が増えるかは、夫婦の収入や結婚期間によって異なります。

当事務所では、年金分割の概算額を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

なお、シミュレーターによる計算結果はあくまでも参考程度とし、正確な金額については年金事務所にお問い合わせください。

専業主婦のケース

専業主婦のケースで、妻自身に保険料納付実績がない場合は、年金分割をしないと妻は老後に厚生年金をもらうことができません。

一方、年金分割をすれば、妻は夫の保険料納付実績の最大2分の1を自分のものとすることができるため、妻も老後に厚生年金をもらうことができるようになります。

例えば、夫の給料の月平均が30万円程度の場合(平均標準報酬月額を30万円とした場合)は、年金分割の前後で次のような違いが生じます。

| 結婚期間 | 老齢厚生年金の報酬比例部分 | 妻の増加分 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 分割前 | 分割後 | ||||

| 夫 | 妻 | 夫 | 妻 | ||

| 10年 | 197,316円 | 0円 | 98,658円 | 98,658円 | 98,658円 |

| 20年 | 394,632円 | 0円 | 197,316円 | 197,316円 | 197,316円 |

| 30年 | 591,948円 | 0円 | 295,974円 | 295,974円 | 295,974円 |

※金額は1年の総支給額となります。

共働きのケース

共働きのケースでも、夫婦間に収入差がある場合は、年金分割をしないと老後に受け取る厚生年金の金額に格差が生じる可能性があります。

一方、年金分割をすれば、結婚期間中の保険料納付実績に対応する部分については相手と最大で同額を受け取ることができるようになります。

例えば、夫の給料の月平均が30万円程度、妻の月平均が20万円程度の場合(平均標準報酬月額をそれぞれ30万円、20万円とした場合)は、年金分割の前後で次のような違いが生じます。

| 結婚期間 | 老齢厚生年金の報酬比例部分 | 妻の増加分 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 分割前 | 分割後 | ||||

| 夫 | 妻 | 夫 | 妻 | ||

| 10年 | 197,316円 | 131,544円 | 164,430円 | 164,430円 | 32,886円 |

| 20年 | 394,632円 | 263,088円 | 328,860円 | 328,860円 | 65,772円 |

| 30年 | 591,948円 | 394,632円 | 493,290円 | 493,290円 | 98,658円 |

※金額は1年の総支給額となります。

年金分割のための必要な手続

ここでは、合意分割と3号分割それぞれの場合の手続きの流れ、必要書類、費用について解説していきます。

合意分割の場合

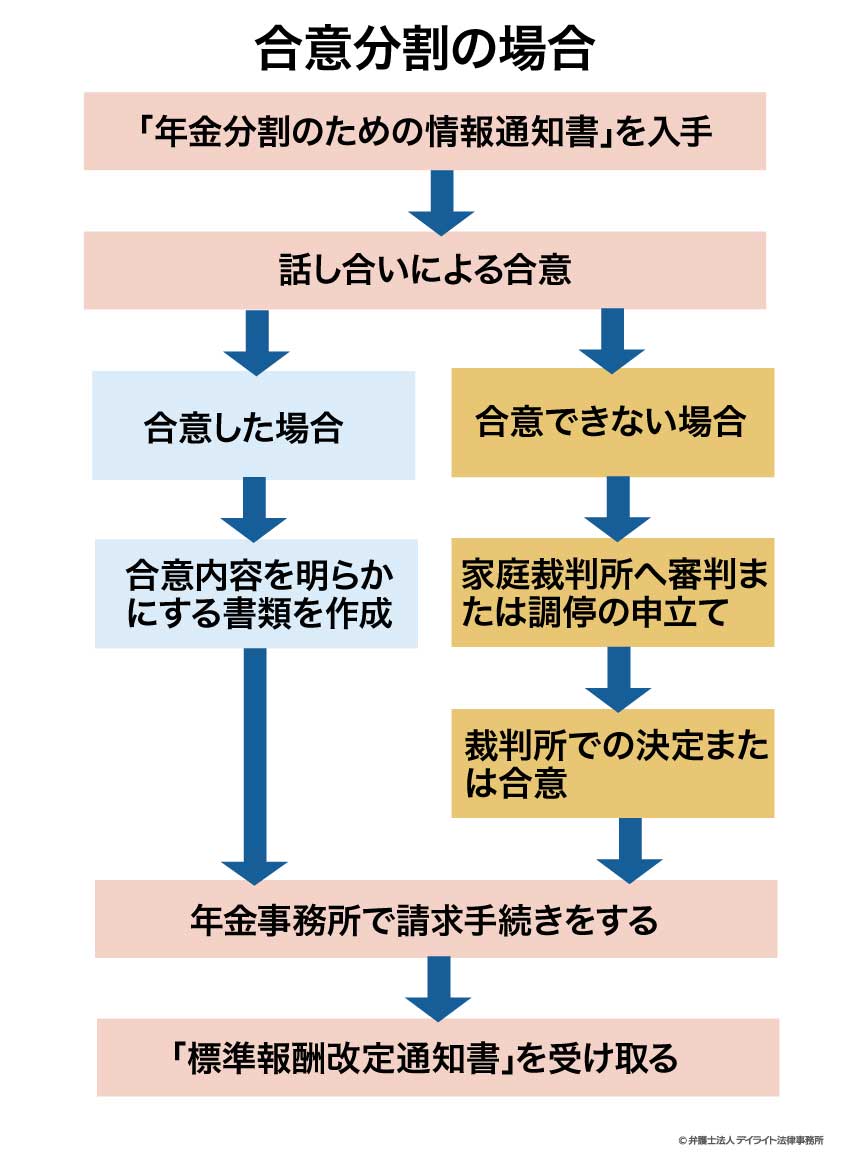

合意分割の流れ

まずは情報通知書を取り寄せます。

情報通知書の情報をもとに、「年金分割を請求すること」と「年金分割の割合」についての合意に向けて夫婦間で話し合いをします。

年金分割の割合等について合意ができた場合は、合意内容を明らかにする書類(年金分割の合意書など)を作成します。

合意ができない場合は、家庭裁判所の手続きによって分割の割合を定める必要があります。

離婚前の場合は、離婚調停を申し立て、離婚や他の離婚条件と一緒に年金分割の取り決めも行います。

離婚調停が不成立になった場合は、離婚訴訟(裁判)を起こし、離婚と一緒に年金分割の割合の定めを求めます。

離婚後の場合は、通常は「年金分割の割合を定める審判」という手続きを申し立てます。

年金分割の審判を申し立てれば、通常は書面による審査のみで分割割合を定めてもらうことができます。

調停を申し立てることもできますが、調停は話し合いの手続きで手間と時間を要するため、年金分割の割合を定める場合はあまり利用されません。

分割の割合が決まったら、最寄りの年金事務所に必要書類を持参し、年金分割の請求手続きを行います。

離婚前に分割割合の合意をした場合でも、年金事務所での請求手続きは離婚後に行うことになります。

請求が受理されると、厚生労働大臣等の実施機関によって保険料納付実績(標準報酬)の改定が行われます。

改定の結果は、後日送付される「標準報酬改定通知書」という書類で確認することができます。

合意分割の必要書類

合意分割の手続きに必要な書類は以下のとおりです。

- 標準報酬改定請求書

- マイナンバーカード又は年金手帳等

- それぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)又は戸籍抄本(個人事項証明書)

- 年金分割の割合を明らかにすることができる書類

- 本人確認書類(事実婚の場合

- 住民票等(代理人を立てる場合)

- 委任状

- 本人の印鑑登録証明書

標準報酬改定請求書

年金分割の請求書です。

ひな形は日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。

参考:標準報酬改定請求書の記入方法等について|日本年金機構HP

マイナンバーカード又は年金手帳等

請求書に基礎年金番号を記入するときは、年金手帳等の基礎年金番号がわかる書類が必要です。

請求書に個人番号を記入するときは、マイナンバーカード等の個人番号がわかる書類が必要です。

それぞれの戸籍謄本等

結婚期間を明らかにすることができる書類として、戸籍謄本等が必要です。

相手と事実婚関係にあった期間がある場合は、その関係を明らかにすることができる書類として住民票等も必要となります。

また、請求日前1か月以内に交付された二人の生存を証明できる書類としても、戸籍謄本や住民票が必要となります。

ただし、上記の書類で請求日前1か月以内の生存を確認できる場合は、別途提出する必要はありません(請求日前1か月以内に交付された戸籍謄本や住民票1通で足ります)。

また、請求書に個人番号を記入する場合は、生存を証明できる書類は省略できます。

年金分割の割合を明らかにすることができる書類

年金分割の割合を明らかにすることができる書類として、次のいずれか一つを持参します。

- 年金分割の合意書

- 公正証書

- 公証人の認証を受けた私署証書

- 調停調書

- 審判書

- 判決書

- 和解調書

※それぞれ謄本又は抄本(合意書は原本)が必要となります。判決書又は審判書の場合は確定証明書も必要です。

年金分割の合意書のサンプルは当事務所のホームページに掲載しております。

無料でダウンロードも可能ですので参考になさってください。

なお、年金分割の合意書を持参する場合は、夫婦二人で年金事務所に行って手続きをする必要があります。

年金事務所での手続きを一人で行いたい場合は、合意内容について公正証書を作成するか、合意書について公証人による私署証書の認証を受ける必要があります。

分割割合を裁判所の手続きで決めた場合は、裁判所によって作成される審判書、調停調書、判決書等の書類を持参します。

これらの書類を持参する場合は、年金事務所での手続きは一人で行うことができます。

年金分割の割合を明らかにすることができる書類のまとめ

| 裁判所の関与 | 時期 | 分割割合を決めた手続き | 年金分割の割合を明らかにすることができる書類 | 一人で請求手続きができる |

|---|---|---|---|---|

| あり | 離婚前 | 離婚調停 | 調停調書 | 〇 |

| 離婚訴訟 | 判決書 | 〇 | ||

| 裁判上の和解 | 和解調書 | 〇 | ||

| 離婚後 | 年金分割の割合を定める審判 | 審判書 | 〇 | |

| 年金分割の割合を定める調停 | 調停調書 | 〇 | ||

| なし | 離婚前・離婚後 | 当事者間の協議(話し合い) | 年金分割の合意書 | × |

| 公正証書 | 〇 | |||

| 公証人の認証を受けた私署証書 | 〇 |

年金事務所での請求手続きを代理人に頼む場合は、委任状と印鑑登録証明書(委任者欄に捺印した印鑑にかかるもの)が必要です。

窓口に行く人(本人または代理人)は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の本人確認書類を持参します。

合意分割の費用

合意分割にかかる費用には、次のようなものがあります。

| 分割割合の定めにかかる費用 | 裁判所の手続き(調停・審判)を利用する場合の手数料 | 3,000円程度 |

|---|---|---|

| 書類作成にかかる費用 | 私署証書の認証を受ける場合の手数料 | 6,500円 |

| 公正証書を作成する場合の手数料 | 13,000円(年金分割についてのみ作成する場合) | |

| 分割請求の手続きにかかる費用 | 戸籍謄本などの取得費用 | 1,000円程度 |

| 弁護士に依頼する場合にかかる費用 | 弁護士費用 | 20万円~50万円程度(年金分割のみを依頼する場合の相場) |

合意分割の請求手続き自体には手数料はかかりません。

そのため、合意分割の請求をするだけであれば、戸籍謄本等の必要書類の取得手数料のみの出費で行うことができます。

もっとも、分割の割合を定めるために裁判所を利用する場合や、公証役場で書類を作成する場合は、それぞれに手数料がかかります。

また、分割割合を定めるための交渉や裁判手続きを弁護士に依頼する場合は、弁護士費用がかかります。

弁護士費用は依頼する弁護士や依頼内容により異なりますので、詳しくは依頼を検討している法律事務所のホームページや法律相談でご確認ください。

3号分割の場合

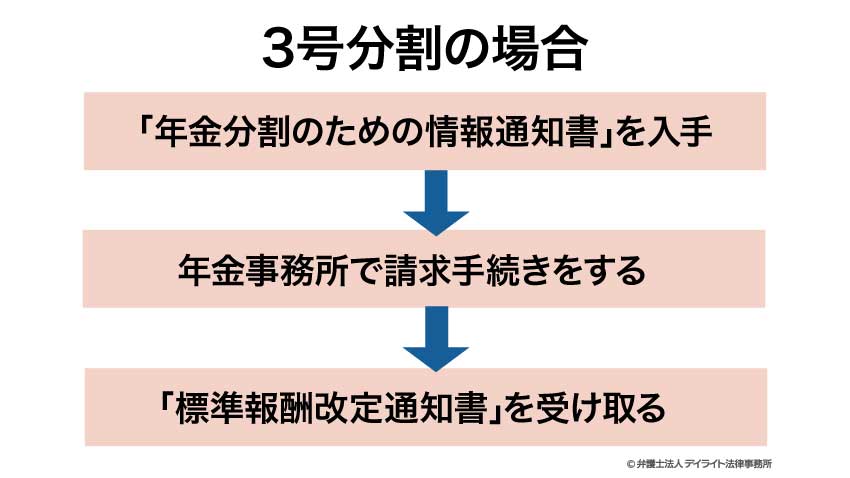

3号分割の流れ

3号分割のみを行う場合は、情報通知書が無くても手続きを進めることは可能です。

もっとも、情報通知書があれば年金分割の結果を試算することができ、離婚後の生活設計にも役立ちますので、まず始めに取り寄せることをおすすめします。

3号分割の請求は、第3号被保険者であった方が一人で年金事務所に出向いて必要書類を提出することによって行うことができます。

請求が受理されると、厚生労働大臣等の実施機関によって50%の割合で保険料納付実績(標準報酬)の改定が行われます。

改定の結果は、後日送付される「標準報酬改定通知書」という書類で確認することができます。

3号分割の必要書類

- 標準報酬改定請求書

- マイナンバーカード又は年金手帳等

- それぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)又は戸籍抄本(個人事項証明書)

- 年金分割の割合を明らかにすることができる書類

- 本人確認書類(事実婚の場合)

- 住民票等(代理人を立てる場合)

- 委任状

- 本人の印鑑登録証明書

3号分割のみを請求する場合は、年金分割の合意書などは必要ありません。

その他の書類については、合意分割と同様にそろえる必要があります。

3号分割の費用

3号分割の場合も、請求手続き自体に手数料はかかりません。

そのため、通常は戸籍謄本等の取得費用(1、000円程度)のみの出費で行うことができます。

また、3号分割のみを行う場合は分割割合を決める手続きは不要ですから、裁判所の手続きにかかる費用や書類作成にかかる費用もありません。

年金分割のメリットとデメリット

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

メリットについて

年金額が増える

年金分割を受ける側(保険料納付実績が少ない方)にとっては、年金分割により将来もらえる年金額が増えることがメリットとなります。

分割を受ける側は、年金分割によって、相手の保険料納付実績の一部(最大2分の1)を自分のものとすることができます。

それにより、相手から分割を受けた分も含めて自分の年金額算定の基礎とすることができます。

その結果、老後により多くの年金を受け取ることができるようになります。

デメリットについて

年金額が減る

分割をする側(保険料納付実績が多い方)にとっては、年金分割により将来もらえる年金額が減ることがデメリットとなります。

分割する側は、年金分割によって、自分の保険料納付実績の一部(最大2分の1)を相手に渡すこととなります。

それにより、自分の保険料納付実績が減り、それを基礎に算定される年金額も少なくなります。

なお、年金分割を拒否することは基本的にはできません。

また、50%よりも少ない割合での分割にとどめることも非常に困難です。

3号分割の場合は、相手が手続きをすれば必ず50%の割合で分割されます。

合意分割の場合でも、相手が裁判所に申立てをすれば分割割合が決定されてしまうため、分割を阻止することは基本的にはできません。

また、分割の割合は、特別の事情がない限りは50%とされます。

そして、「特別な事情」が認められることはほとんどありません。

長年別居をして夫婦の協力関係がなかったといった事情も、基本的には「特別の事情」には当たらないと考えられています(参考裁判例:東京家裁平成20年10月22日審判)。

手続きが煩雑

年金分割の手続きは煩雑で、ある程度の労力や費用を要します。

特に、合意分割を行う場合は、夫婦間で話し合って分割割合を決めたうえで書類(合意書)を作成し、その上で二人そろって年金事務所に行って手続きをしなければなりません。

合意書について公証役場で認証を受ける又は公正証書を作成すれば、年金事務所での手続きは一人で行えるようになります。

しかし、公証役場での手続きには相手の協力が必要であり、費用もかかります。

相手と合意ができない場合は、裁判所の手続きを申し立てる必要がありますが、これにも労力や費用を要します。

このように、特に合意分割の手続きは煩雑であるため、面倒であったり、ストレスに感じたりする場合もあるでしょう。

年金分割の3つの注意点

年金分割は一人でできる?

年金分割は、相手と二人で年金事務所に行って手続きをすることができます。

しかし、離婚する際、相手と一緒に手続きをしたくないという方が多いです。

次の場合は一人で年金分割の手続きをすることができます。

(1)分割割合を合意で決めた場合

①年金分割の合意書を作成し、公証人による私文書の認証を受ける

→認証を受けた合意書を年金事務所に持参する

②合意内容について公正証書を作成する

→公正証書を年金事務所に持参する

年金分割の合意方法は、上でご紹介したように①の私文書の認証と、②公正証書の作成があります。

①の私文書の認証の方が手数料が安く、プライバシーの保護にも適するためお勧めです。

(2)分割割合を裁判所で決めた場合

→裁判所によって作成された書類(調停調書、審判書、判決書又は和解調書)を年金事務所に持参する

(3)3号分割の場合

→3号分割のみを行う場合であれば、いかなる場合であっても一人で手続きを行うことができます。

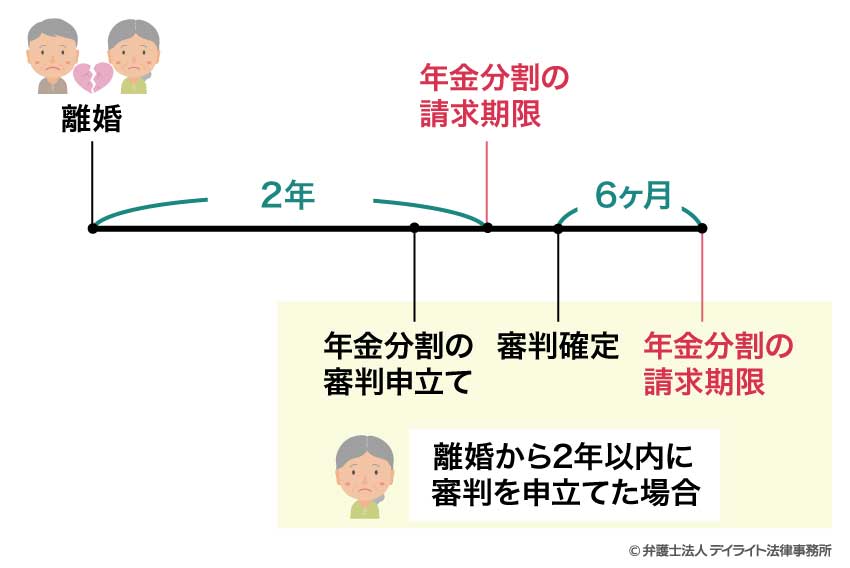

年金分割には期限がある

年金分割には請求期限があります。

請求期限は、原則として、離婚後(離婚が成立した日の翌日から)5年以内です。

そのため、離婚後は速やかに手続きを行う必要があります。

ワンポイント:離婚成立時で期限が異なる

年金分割の期限は従来、2年間でした。

しかし、法改正により、期限が5年に延長されました。

この改正法は2026年4月1日が施行日です。

したがって、2026年3月31日までに離婚が成立した場合は期限が「2年以内」となります。

請求期限が延長される例外的な場合

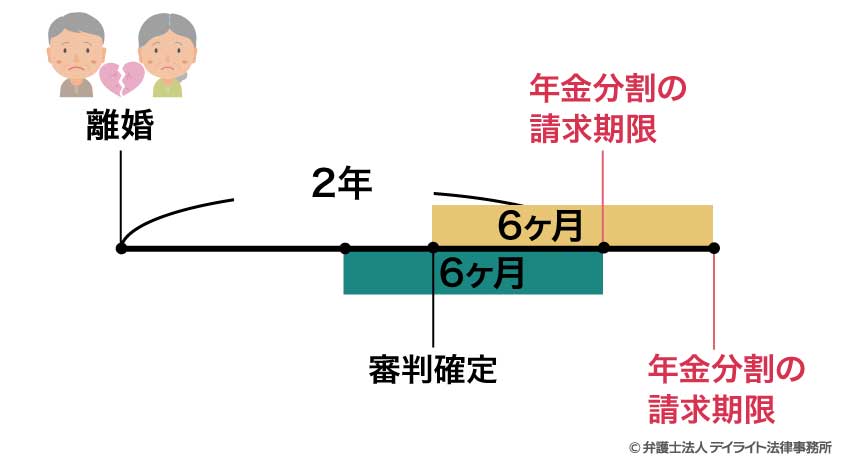

離婚後5年以内に年金分割の割合を定める審判又は調停を申し立て、その手続きを行っている途中で離婚後5年が経過した場合は、審判等が終わった(審判確定又は調停成立)日の翌日から6か月以内であれば年金分割の請求をすることができます。

離婚後5年を経過する日の前6か月以内に審判等が終わった場合は、審判等が終わった日から6か月以内であれば、離婚後5年を経過していても年金分割の請求をすることができます。

相手が死亡した場合

年金分割の手続きをする前に相手が死亡した場合は、死亡の日から1か月が経過すると年金分割の請求はできなくなります。

「年金分割を知らなかった」は通じる?

年金分割を請求できる権利は、年金分割ができることを知っていたかどうかにかかわらず、原則として離婚後5年が経てば消滅します。

離婚後5年が経って初めて年金分割ができることを知ったとしても、請求できる権利が復活することはありませんので注意しましょう。

年金分割に強い弁護士に相談する

年金分割の制度は複雑で、手続きも煩雑です。

年金分割による影響や、必要な手続きは人によって異なります。

具体的な状況を踏まえ、スムーズに手続きを進めるためには、専門知識や経験が必要となります。

そのため、年金分割については、年金分割に強い離婚専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

年金分割には期限もあるため、離婚をお考えの場合はお早めにご相談ください。

年金分割についてのQ&A

![]()

離婚すると年金分割でいくらもらえる?

そのため、年金分割でいくらもらえるかは、相手と自分の保険料納付実績を前提に個別に試算する必要があります。

当事務所では、年金分割の概算額を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

なお、シミュレーターの結果は参考程度とし、年金分割について詳しくは専門の弁護士にご相談ください。

![]()

婚姻期間20年で年金分割はいくらもらえる?

例えば、夫の給料の月平均が30万円程度の場合は、年金分割による変動(年額)は次のようになります。

| 分割前 | 分割後 | 妻の増加分 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 夫 | 妻 | 夫 | 妻 | ||

| 専業主婦 | 394,632円 | 0円 | 197,316円 | 197,316円 | 197,316円 |

| 共働き※ | 394,632円 | 263,088円 | 328,860円 | 328,860円 | 65,772円 |

※妻の給料の月平均20万円のケース

夫の給料が高ければ高いほど、そして夫との収入差が大きければ大きいほど、変動額は大きくなります。

具体的な概算額を知りたいという方は、こちらのシミュレーターをご利用ください。

まとめ

以上、年金分割の制度の概要、年金分割による影響、必要な手続きや注意点などについて解説しました。

年金分割とは、結婚期間中の厚生年金の保険料納付実績を多い方から少ない方に分ける制度です。

相手よりも保険料納付実績が少ない場合は、年金分割を行うことにより、老後にもらえる年金が増えます。

そのため、請求できる場合は、期限内に適切に手続きを行うことが重要です。

年金分割による影響や手続きの進め方は状況によって異なりますので、詳しくは離婚専門の弁護士にご相談ください。

当事務所には、離婚事件に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、年金分割について、専門知識とノウハウを共有しております。

離婚でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?