年金分割の手続きを徹底解説|必要書類・流れ・注意点

年金分割を行うためには、必要書類をそろえて年金事務所へ行き、手続きをする必要があります。

年金分割を行うためには、必要書類をそろえて年金事務所へ行き、手続きをする必要があります。

年金分割とは、離婚の際、結婚期間中の厚生年金の保険料納付記録を夫と妻の間で分割して各自のものとすることができるという制度です。

年金分割によって将来もらえる年金が増える見込みがある場合は、離婚の際に確実に年金分割の手続きを行うことが重要です。

もっとも、年金分割の手続きは煩雑でわかりにくく、具体的に何をしたらよいかわからないという方も多いと思われます。

そこで、ここでは年金分割の手続きの流れや必要書類・費用・注意点について、わかりやすく解説いたします。

目次

年金分割とは?

年金分割の意味

年金分割とは、離婚の際、結婚期間中の厚生年金の保険料納付実績を夫と妻の間で分割して各自のものとすることができるという制度です。

例えば、保険料納付実績が夫8000万円、妻2000万円の場合、年金分割を行うことにより、妻は夫の保険料納付実績のうち最大3000万円の分割を受け、自らのものとすることができます。

年金分割の対象

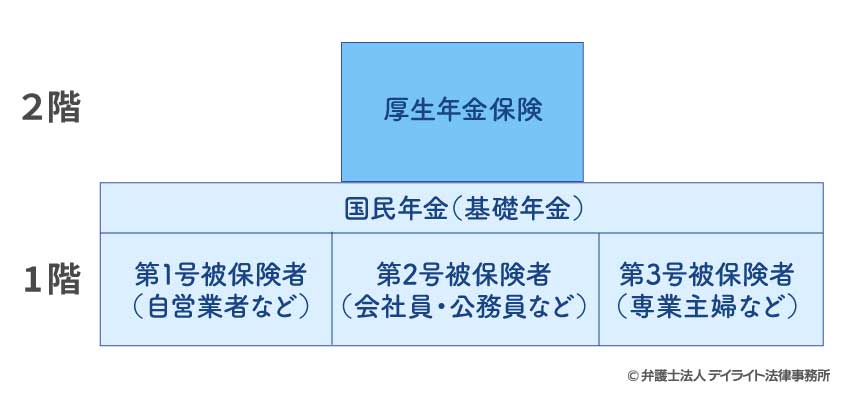

年金分割の対象は、厚生年金の保険料納付実績です。

日本の年金制度は、国民全員を対象とした基礎年金(国民年金)と、会社員・公務員などが加入する厚生年金の2階建てとなっていますが、年金分割の対象となるのは2階建て部分のみです。

また、年金分割は、年金額算定の基礎となる保険料納付実績を多い方から少ない方へ分割するものです。

実際に支給される年金そのものを分け合う制度ではありません。

年金分割には2種類ある

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。

合意分割と3号分割の違い

| 項目 | 合意分割 | 3号分割 |

|---|---|---|

| 対象となる期間 | 婚姻期間中に厚生年金に加入していた期間 | 2008年4月1日以降の婚姻期間のうち第3号被保険者であった期間 |

| 分割の対象 | 夫婦双方の婚姻期間中の保険料納付実績 | 2008年4月1日以降の婚姻期間中の第2号被保険者の保険料納付実績 |

| 分割の割合 | 上限50% | 50% |

| 合意の要否 | 合意又は裁判所の決定が必要 | 不要 |

| 手続き | 夫婦双方又は一方が年金事務所で手続きをする | 第3号被保険者だった人が年金事務所で手続きをする |

それぞれについては以下で詳しく解説します。

合意分割について

合意分割とは、年金分割の割合(按分割合)を合意又は裁判所の決定によって定め、これによって保険料納付実績の分割をする制度です。

年金分割の割合の上限は2分の1(50%)、下限は分割を受ける側の保険料納付実績が年金分割によって下回らない割合とされており、この範囲で割合を定めることになります。

もっとも、50%と定められるケースがほとんどであり、50%以外となるケースは稀です。

割合が決まったら、その割合を明らかにすることができる書類(年金分割の合意書など)を年金事務所に持参し、分割請求の手続きを行います。

このとき、原則としては、夫婦が二人そろって年金事務所に行く必要があります。

ただし、公証人の認証を受けた私署証書、公正証書、あるいは審判書など裁判所が発行する書類を持参する場合は、夫婦の一方だけでも手続きをすることができます。

3号分割について

3号分割とは、相手の扶養に入っていた期間の保険料納付実績については、請求手続きをすれば自動的に50%の割合で分割を受けることができるという制度です。

会社員など厚生年金保険の加入者(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方を「第3号被保険者」といいます。

専業主婦の方や、収入が130万円未満のパート主婦の方は第3号被保険者に該当し、3号分割の制度を利用することができます。

3号分割を行う場合は、分割割合を決める必要はなく、分割請求の手続きも第3号被保険者だった方が一人で行うことができます。

ただし、2008年4月1日以降の第3号被保険者であった期間における保険料納付実績のみが対象となります。

3号分割の対象外となる期間の保険料納付実績については、合意分割を行う必要があります。

なお、合意分割だけを請求した場合でも、3号分割の対象となる期間が含まれるときは、その期間については自動的に3号分割が行われます。

合意分割の手続きとは?

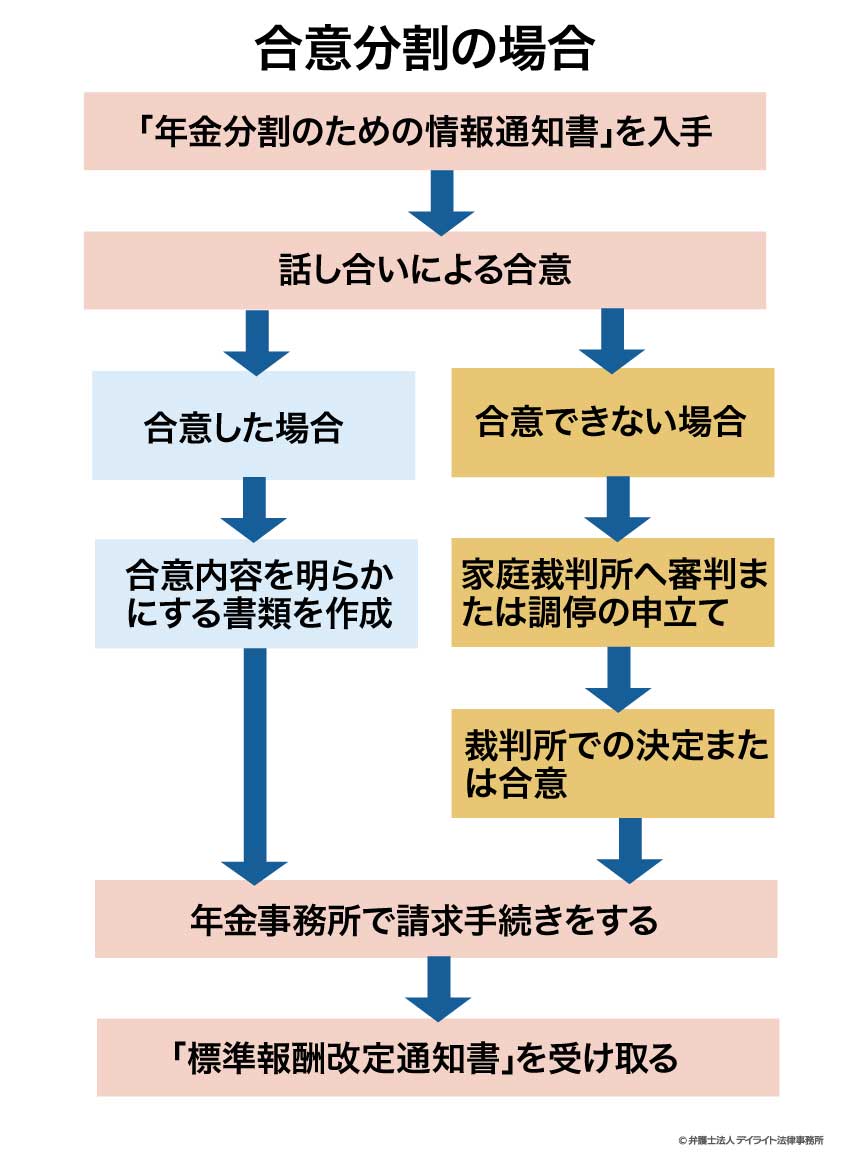

合意分割の流れ

まずは「年金分割のための情報通知書」という書類を年金事務所から取り寄せます。

そして、情報通知書に載っている情報(保険料納付実績など)をもとに話し合いを行い、分割割合の合意をします。

合意をしたら、合意内容を明らかにすることができる書類(年金分割の合意書)を作成します。

合意できない場合は、家庭裁判所に手続き(※)を申し立て、分割割合を定めてもらいます。

その後、お近くの年金事務所に出向いて必要書類を提出し、年金分割の請求を行います。

請求が受け付けられると、厚生労働大臣等の実施機関が分割割合に基づいて保険料納付実績(標準報酬)の改定を行います。

改定の結果は、後日送られてくる「標準報酬改定通知書」によって確認することができます。

(※)手続きの種類

離婚前の場合はまず離婚調停を申立て、調停が不成立となった場合は離婚訴訟を提起します。

離婚後の場合は通常は年金分割の割合を定める「審判」を申し立てます。

審判を申し立てると通常は書類審査のみで分割割合を定めてもらうことができます。

話し合いの手続きである「調停」も申し立てることができますが、時間も労力もかかるためあまり利用されません。

ワンポイント:手続きのタイミング

年金事務所に出向いての手続きは離婚成立後に行うことになります。

もっとも、情報通知書の入手は離婚前でもできます。

また、分割割合の合意や合意書の作成も離婚前に行うことができます。

裁判所の離婚手続き(離婚調停又は離婚訴訟)の中で、離婚と一緒に年金分割の合意や分割割合の定めを求めることもできます。

合意分割の必要書類

| 年金事務所等から取り寄せる書類 |

|

| 年金事務所に提出する書類 |

|

| 代理人を立てる場合に提出する書類 |

|

年金分割のための情報通知書

年金分割のための情報通知書(以下、「情報通知書」といいます。)とは、基礎年金番号や保険料納付実績、按分割合などの必要な情報が載っている書類です。

年金事務所に必要書類を提出して請求すれば、通常は2〜3週間で取り寄せることができます。

情報通知書について詳しくは以下のページをご覧ください。

年金分割の合意書の作成

年金分割の割合を合意によって決めた場合は、合意書を作成します。

合意書には、

- ① 年金分割を請求することに合意したこと

- ② 合意した分割の割合

を明記する必要があります。

以下のページでは、年金分割の合意書のサンプルを掲載しています。

無料でダウンロードすることも可能ですので参考になさってください。

合意書を作成したら、これを年金事務所に持参して年金分割の請求手続きを行います。

もっとも、この場合は夫婦が二人そろって年金事務所に行く必要があります。

一人で手続きをしたい場合には、次のような方法をとる必要があります。

(1)の私署証書とは、署名押印のある私文書(合意書など、個人が作成した書類)のことです。認証とは、私署証書が作成者本人によって作成されたことを公証人が証明する手続きです。年金分割の合意書について認証を受けるには、作成者である夫婦二人(それぞれ代理人でも可)が公証役場に出向いて手続きを行う必要があります。

(2)の公正証書とは、公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。公正証書を作成する場合も、夫婦二人(それぞれ代理人でも可)が公証役場に出向いて手続きを行う必要があります。このように二つの手段がありますが、認証の方が手続きが簡単で費用も抑えられるため、(1)が利用されることが多いです。

話し合いによって離婚をした場合、通常は離婚に関する合意内容を記載した「離婚協議書」が作成されます。

年金分割の合意が離婚協議書の一つの条項として記載されている場合は、この離婚協議書も年金分割の割合を明らかにすることができる書類となります。

もっとも、離婚協議書には、財産分与、慰謝料、子どもの親権、養育費など、離婚に関する情報が全て記載されています。

このような離婚協議書を丸ごと年金事務所に提出するのは、プライバシーの観点から避けたいというケースもあります。

そこで、年金分割の手続用に、離婚協議書とは別に年金分割に関する事項のみを記載した書類(=年金分割の合意書)を作成することがあります。

裁判所の手続きで分割割合を定めた場合

裁判所の手続きで分割割合を定めた場合は、年金分割の割合を明らかにすることができる書類として、手続きごとに次のような書類を年金事務所に持参する必要があります。

- 調停・・・調停調書

- 審判・・・審判書

- 判決・・・判決書

- 和解・・・和解調書

※それぞれの謄本又は抄本。審判・判決の場合は確定証明書も必要。

上記の書類は、分割割合を定めた裁判所でもらうことができます。

その他の書類

標準報酬改定請求書に所定の事項を記入して年金事務所に提出します。

書式等は日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。

参考:標準報酬改定請求書の記入方法等について|日本年金機構HP

請求書には個人番号又は基礎年金番号を記入する箇所があり、それぞれの番号を明らかにすることができる書類(マイナンバーカード又は年金手帳等)を添付する必要があります。

結婚期間等を明らかにできる戸籍謄本、それぞれの戸籍の抄本、戸籍の全部事項証明書又はそれぞれの個人事項証明書も必要です。

請求日前1か月以内に交付されたそれぞれの生存を確認できる書類も必要ですが、上記の戸籍謄本等で確認できる場合は不要で、請求書に個人番号を記載した場合も省略することができます。

相手と事実婚関係にあった場合は、住民票等の事実婚関係を明らかにする書類も必要です。

手続きを代理人に依頼する場合は、委任状と印鑑登録証明書(委任者欄に捺印した印鑑にかかるもの)も必要です。

また、窓口に行く人(本人又は代理人)は、本人確認書類(運転免許証等)を持参する必要があります。

合意分割の費用

合意分割にかかる費用には、次のようなものがあります。

分割割合を定めるために必要な費用

- 私署証書の認証を受ける場合・・・6,500円

- 公正証書を作成する場合・・・13,000円(年金分割についてのみ作成する場合)

- 裁判所の手続き(調停・審判)を利用する場合・・・総額3,000円程度

分割請求の手続きに必要な費用

- 戸籍謄本などの取得費用・・・1,000円程度

※年金分割の請求手続き自体に手数料はかかりません。

相手との交渉や裁判手続きを弁護士に依頼する場合の費用

- 弁護士費用・・・20万円~50万円程度(年金分割のみを依頼する場合の相場)

※弁護士費用は依頼する弁護士や依頼内容により異なります。

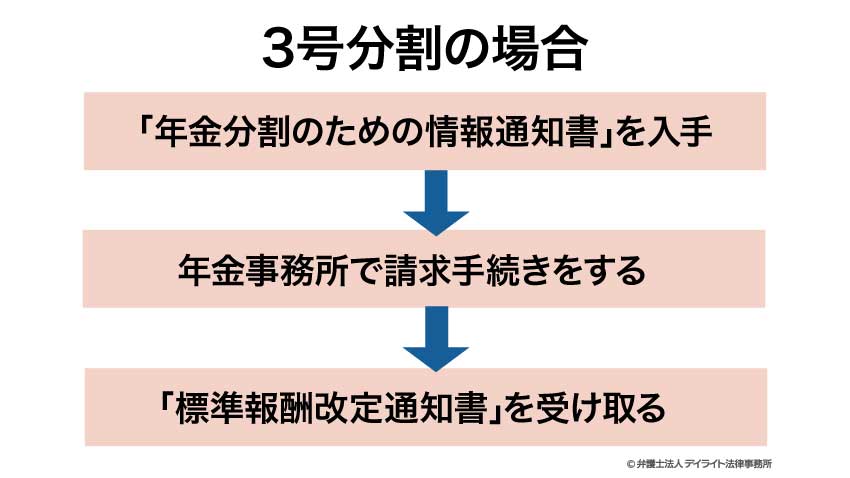

3号分割の手続きとは?

3号分割の流れ

3号分割の場合は、第3号被保険者であった方が単独で年金事務所に出向いて必要書類を提出し、請求を行います。

請求が受け付けられると、厚生労働大臣等の実施機関が50%の分割割合で保険料納付実績(標準報酬)の改定を行います。

改定の結果は、後日送られてくる「標準報酬改定通知書」によって確認することができます。

3号分割の必要書類

| 年金事務所等から取り寄せる書類 |

|

| 年金事務所に提出する書類 |

|

| 代理人を立てる場合に提出する書類 |

|

3号分割のみを請求する場合は、分割割合の合意書などは必要ありません。

情報通知書は無くても請求手続きはできますが、情報確認のために取り寄せることをおすすめします。

その他の必要書類については、合意分割の場合と同様に準備する必要があります。

3号分割の費用

通常は戸籍謄本などの取得費用(1,000円程度)のみの負担で行うことができます。

3号分割のみを行う場合は、相手との交渉や裁判所の手続きも必要ありません。

そのため、裁判手続きや書類作成のための費用はかかりません。

年金分割しないとどうなる?

離婚で年金分割をしないと、将来もらえる年金の額に重大な影響が生じることが予想されます。

上で解説したように、年金分割とは、厚生年金の保険料納付実績が多い方(通常は収入が多い夫)から少ない方(通常は妻)へ分割する制度です。

年金分割をしないと、厚生年金の保険料納付実績がない場合(専業主婦の方など)、老後に厚生年金を受け取ることができません。

他方で、年金分割をしないと、厚生年金の保険料納付実績がある方(通常は夫)は将来受け取る年金が目減りすることはなくなります。

共働きの場合でも、相手との収入差が大きい場合は、年金分割をしないと夫婦間で年金の受給額に大きな格差が生じてしまう可能性があります。

わかりやすく言うと、年金分割をしないと、妻側は損をし、夫側は得をするということです。

年金の受給額は老後の生活設計に大きく関わるため、このような年金分割の影響をただしく理解しておくことが重要です。

年金分割の概算額を計算機でシミュレーション!

当事務所では、年金分割の概算額を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

※正確な金額については年金事務所にお問い合わせください。

以下のページで、年金分割の概算額をご確認いただけます。

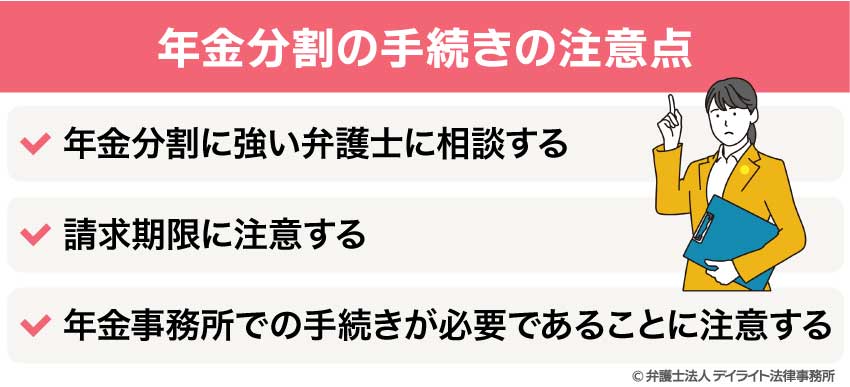

年金分割の手続きの注意点

年金分割に強い弁護士に相談する

年金分割の手続きは煩雑でわかりにくいものとなっています。

そのため、具体的な進め方については、年金分割に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士には、代理交渉(弁護士が代理人として相手と直接交渉をすること)や、公証役場・裁判所の手続き対応のサポートを依頼することもできます。

負担を軽減しつつ、スムーズに手続きを進めたい場合は、専門の弁護士を間に入れることもおすすめします。

請求期限に注意する

年金分割は、原則として離婚後(離婚成立日の翌日から)2年を経過すると請求できなくなってしまいます。

そのため、離婚後は速やかに請求手続きを行うようにしましょう。

年金事務所での手続きが必要であることに注意する

年金分割を行うためには、年金事務所に行って請求手続きをする必要があります。

情報通知書を取り寄せたり、年金分割の合意書を作成したとしても、それだけでは分割はされませんので注意しましょう。

3号分割の場合も、年金事務所に行って手続きをする必要があります。

離婚と同時に当然に分割されるものではないので注意しましょう。

年金分割の手続きについてのQ&A

![]()

年金分割合意書はどこでもらえますか?

日本年金機構のホームページからのダウンロードも可能です。

当事務所のホームページ上でも、年金分割の合意書のサンプルを掲載しております。

無料でダウンロードも可能ですので参考になさってください。

![]()

年金分割には公正証書は必要ですか?

ただし、公正証書を作成すれば一人でも分割請求の手続きをすることができるようになります。

もっとも、年金分割の合意書を作成して公証人の認証を受けた場合でも、一人で手続きすることができます。

そして、公正証書を作成するよりも、合意書の認証を受ける方が簡便でコストも抑えられます。

そのため、年金分割のためだけに公正証書を作成する必要性はあまり高くはないと思われます。

![]()

年金合意分割の手続きは一人でできますか?

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。

このうち3号分割のみを行う場合は一人で手続きをすることができます。

合意分割を行う場合は、年金事務所に一定の書類を持参すれば、一人で手続きをすることができます。

![]()

年金分割で10年分を分割するといくらになりますか?

分割するのは「納付実績の割合」であって、「納付年数」ではありません。

したがって、「10年分」という指定はできません。

もっとも、割合については50%ではなく、40%、30%などのように一定の範囲で指定することができます。

年金分割をしたらどうなるかは気になるところだと思います。

当事務所では、年金分割の概算額を素早く確認したいという方のために、自動計算できるサービスをご提供しています。

自動計算ツールについては、以下をご確認ください。

まとめ

以上、年金分割の手続きについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

年金分割を行うには、必要書類を年金事務所に持参して手続きを行う必要があります。

手続きの流れや必要書類は状況により異なります。

具体的にどのように進めればよいかについては、専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所には、離婚事件に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、年金分割について、専門知識とノウハウを共有しております。

離婚でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?