交通事故の過失割合が8対2の場合の慰謝料相場とは?

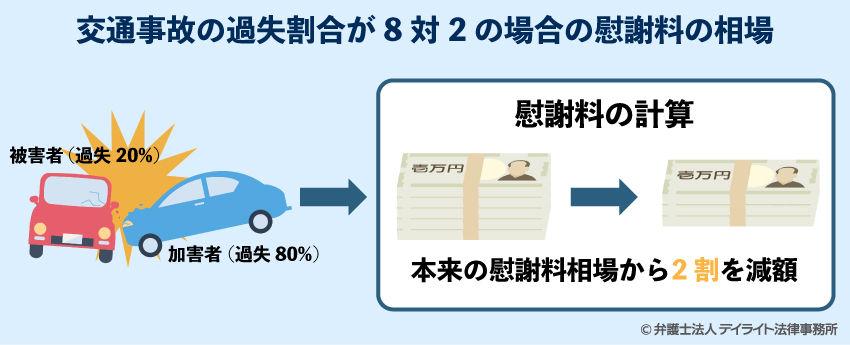

交通事故の過失割合が8対2(被害者の過失が2割)の場合、受け取る賠償金は単に2割減額されるだけではありません。

実際の受取額は「(被害者の損害額の8割)-(加害者の損害額の2割)」で計算され、慰謝料もこの計算に含まれて減額されます。

つまり、自身の損害が減らされるだけでなく、相手方の損害の2割分を差し引かれる(賠償する)ことになるため、最終的な手取り額が大きく減ってしまう可能性があるのです。これを「過失相殺」といいます。

過失割合は賠償金額を決定づける重大な要素です。

もし加害者側の提示に納得がいかない場合は、安易に合意せず、修正要素を調べて交渉することが重要です。

今回は、過失割合が8対2の場合の慰謝料の相場や過失割合が8対2となる事故にはどのようなものがあるかについてご紹介し、過失割合を変更する手順などについて交通事故問題に注力した弁護士がわかりやすく解説していきます。

目次

交通事故の過失割合が8対2の場合の慰謝料の相場とは?

交通事故の過失割合が8対2の場合の慰謝料の相場は、被害者に過失がない場合の相場から2割減額した金額となります。

このような減額が行われるのは、過失相殺という仕組みがあるからです。

過失相殺は、事故が起きたことについて双方に過失(落ち度)がある場合に、双方の過失の割合(過失割合)に従って、賠償金を減額するというものです(民法722条)。

この過失相殺により、過失割合が8対2の事故では慰謝料などの賠償金が2割減額されるのですが、具体的にどの程度の金額になるかは、それぞれのケースの被害状況によって異なります。

そのため、個別のケースごとに被害額を算定して計算する必要があります。

8対2の場合の慰謝料等の賠償金を自動計算

慰謝料等の賠償金を計算するためには、慰謝料等の賠償金の算定方法を調べる必要があります。

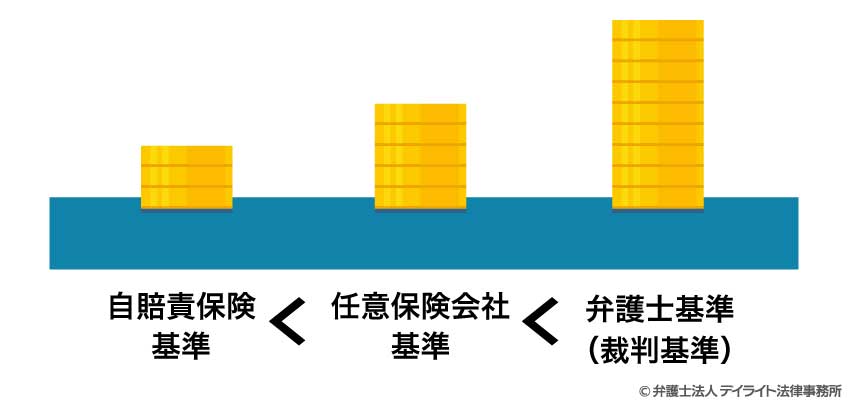

交通事故の賠償金は、以下の3種類の算定基準によって算定されています。

- 自賠責基準(自賠責保険から支払われる額を算定するための基準)

- 任意保険基準(任意保険を提供している保険会社が各社の内部で定めている支払基準)

- 弁護士基準(弁護士が関与する示談交渉で用いられる基準)

これらの算定基準は、それぞれ使われる場面も異なり、算定方法、算定額も違っています。

一般には、弁護士基準で算定する賠償金額が最も高額になり、任意保険基準がその次に高く、自賠責基準が最も低額となる傾向にあります。

交通事故の慰謝料などの賠償金を計算する際には、こうした基準の内容やそれぞれの基準での計算方法も調べていく必要があり、どうしても手間がかかります。

そこで、当事務所では、どなたでも手軽に慰謝料などの相場をご覧いただけるよう、交通事故賠償金計算シミュレーターをご用意しました。

このシミュレーターを使えば、ご自身で算定基準などについて調査しなくとも、事故時のご年齢、性別、ご年収、入通院期間、過失割合などの基本情報をご入力いただくだけで、過失相殺を行った後の慰謝料、休業損害、逸失利益の相場をご覧いただくことができます。

ご利用に際し、ご連絡先などの個人情報の入力は必要なく、結果もその場でご覧いただけます。

もちろん、後日、当事務所からご連絡するようなこともございません。

ご興味がおありの方は、以下のリンクから、どうぞお気軽にご利用ください。

8対2の場合の慰謝料の相場と計算方法

8対2の場合の慰謝料は2割減額される

過失割合が8対2の場合の慰謝料の相場は、被害者に過失がない場合の相場から2割減額した金額となります。

具体的な計算方法をご紹介すると、以下のとおりです。

過失割合:加害者8:被害者2

通院慰謝料:28万円(弁護士基準)

→過失相殺後の通院慰謝料 28万円 ×(1-0.2)= 22万4000円

交通事故慰謝料には3種類ある

交通事故慰謝料には、以下の3種類があります。

- 死亡慰謝料(被害者が交通事故で亡くなった場合に支払われる慰謝料)

- 後遺障害慰謝料(被害者が交通事故で後遺障害を負った場合に支払われる慰謝料)

- 入通院慰謝料(被害者が交通事故によるケガで入通院した場合に支払われる慰謝料)

交通事故の慰謝料の相場は、上の3種類の慰謝料で、それぞれに異なります。

各慰謝料の相場に沿って、過失割合8対2の場合の慰謝料額をご紹介していきます。

なお、ここでご紹介する慰謝料の金額の相場は、被害者に最も有利な弁護士基準による算定額となっています。

入通院慰謝料

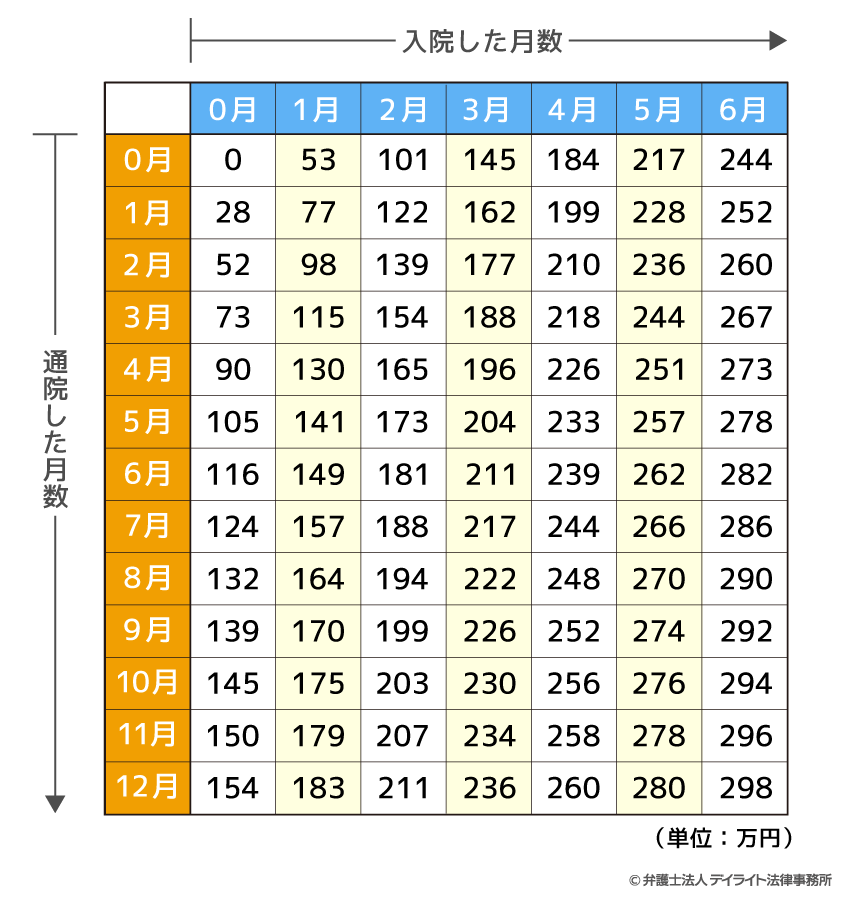

入通院慰謝料の算定表

入通院慰謝料は、実際の入通院期間を基に算定されます(ただし、通院期間に比べて実際に通院した日が少なすぎる場合、実際に通院した日数の3~3.5倍を通院期間とみなされることがあります。)。

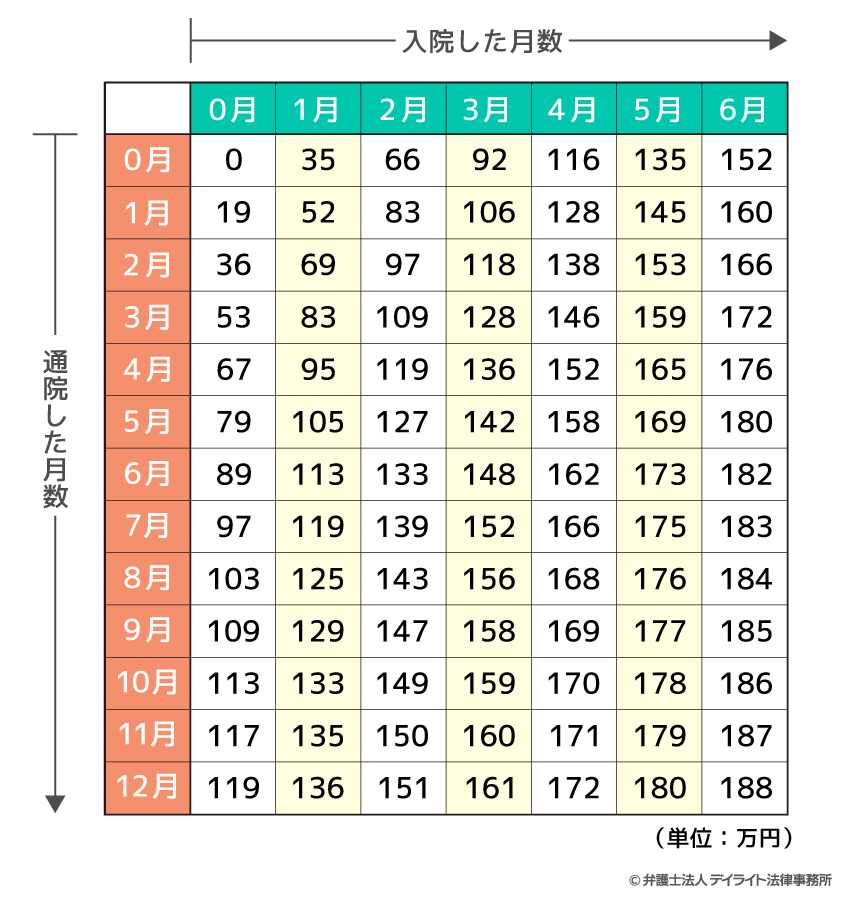

弁護士基準の場合、入通院慰謝料は、以下の算定表を使って算定しています(なお、「軽傷」とは、他覚所見のないむちうち、軽い挫傷や打撲のことを指します。)。

過失割合が8対2の場合は、上の表で算出した金額に、0.8を乗じて算定します。

たとえば、骨折で1か月入院し、その後3か月通院した場合、上記の表での算定額は115万円となります。

そのため、過失割合8対2の場合の算定額は、115万円 × 0.8= 92万円となります。

入通院慰謝料については、以下のページもご参照ください。

入院1~6か月の場合の入通院慰謝料

上の交通事故の入通院慰謝料の算定表をもとに、入院1~6か月の場合の入通院慰謝料(弁護士基準)と、過失割合8対2の場合の入通院慰謝料を表にすると、次の表のようになります。

| 入院期間 | 弁護士基準 (軽傷以外の場合) |

過失割合8対2の場合 (軽傷以外の場合) |

弁護士基準 (軽傷の場合) |

過失割合8対2の場合 (軽傷の場合) |

|---|---|---|---|---|

| 1か月 | 53万円 | 42万円 | 35万円 | 28万円 |

| 2か月 | 101万円 | 80万円 | 66万円 | 52万円 |

| 3か月 | 145万円 | 116万円 | 92万円 | 73万円 |

| 4か月 | 184万円 | 147万円 | 116万円 | 92万円 |

| 5か月 | 217万円 | 173万円 | 135万円 | 108万円 |

| 6か月 | 244万円 | 195万円 | 152万円 | 121万円 |

(一万円未満は切り捨て)

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、認定を受けた後遺障害等級によって金額の目安が決まります。

弁護士基準による後遺障害慰謝料額と過失割合8対2の場合の相場を表にすると、次の表のようになります。

| 後遺障害等級 | 弁護士基準 | 過失割合8対2の場合 |

|---|---|---|

| 第1級 | 2,800万円 | 2,240万円 |

| 第2級 | 2,370万円 | 1,896万円 |

| 第3級 | 1,990万円 | 1,592万円 |

| 第4級 | 1,670万円 | 1,336万円 |

| 第5級 | 1,400万円 | 1,120万円 |

| 第6級 | 1,180万円 | 944万円 |

| 第7級 | 1,000万円 | 800万円 |

| 第8級 | 830万円 | 664万円 |

| 第9級 | 690万円 | 552万円 |

| 第10級 | 550万円 | 440万円 |

| 第11級 | 420万円 | 336万円 |

| 第12級 | 290万円 | 232万円 |

| 第13級 | 180万円 | 144万円 |

| 第14級 | 110万円 | 88万円 |

後遺障害慰謝料に関する説明をご覧になりたい方は、以下のページが参考になります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料の相場は、被害者の家族内での立場ごとに分かれています。

弁護士基準による死亡慰謝料額と過失割合8対2の場合の相場を表にすると、次のようになります。

| 被害者の立場 | 弁護士基準での慰謝料額 | 過失割合8対2の場合 |

|---|---|---|

| 一家の経済的支柱 | 2800万円 | 2240万円 |

| 一家の支柱に準じる(母親、配偶者など) | 2500万円 | 2000万円 |

| その他(独身者、子供、幼児など) | 2000万円~2500万円 | 1600万円~2000万円 |

死亡慰謝料に関する説明は、次のページでも掲載しております。

交通事故の過失割合が8対2となる事例

交通事故の過失割合が8対2となる事例には、次のようなものがあります。

歩行者と自動車の交通事故

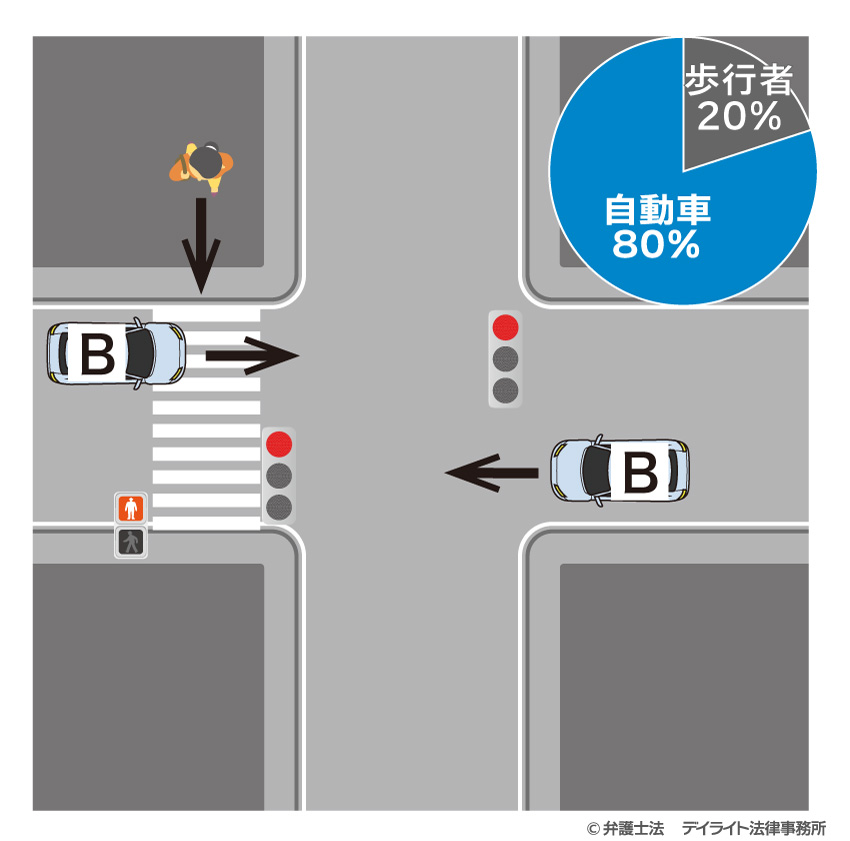

歩行者が赤信号で横断を開始したところ、自動車が赤信号で進入してきて衝突した場合

信号のある交差点で、歩行者が赤信号で横断を開始したところに、赤信号で進入してきた自動車と衝突した場合、過失割合は、自動車8:歩行者2 となります。

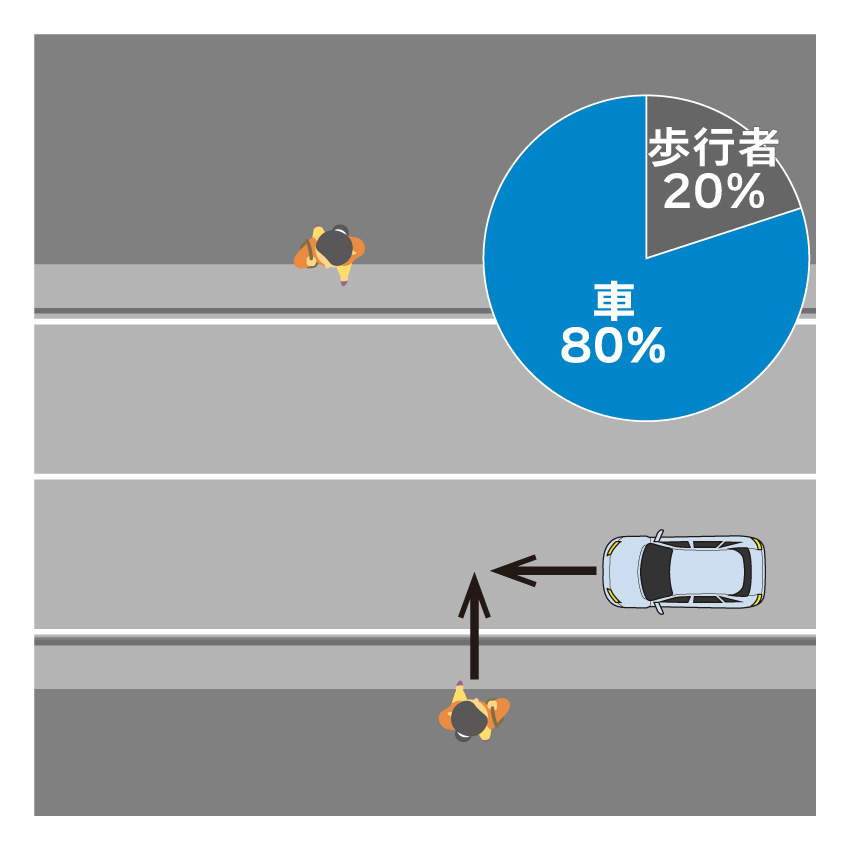

歩行者が付近に横断歩道や交差点がない場所で道路を横断した場合

歩行者が、付近に横断歩道や交差点がない場所で道路を横断し、直進してきた車両と衝突した場合、過失割合は、

自動車8:歩行者2 となります。

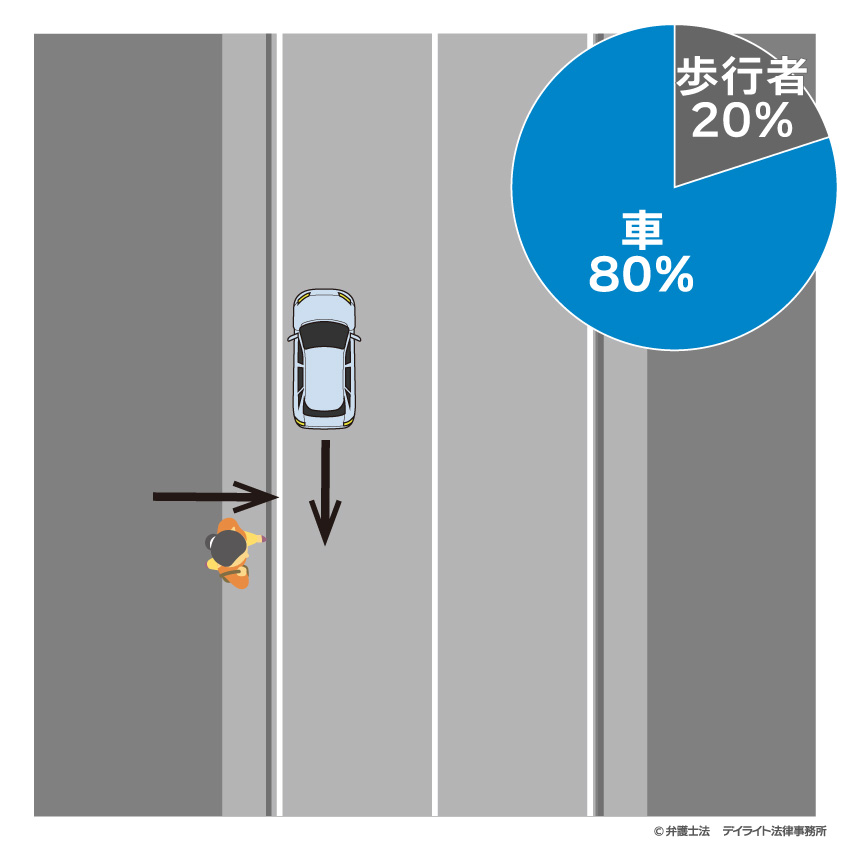

後退している自動車が、そのすぐ後ろを横断した歩行者と衝突した場合

自動車のすぐ後ろを横断した歩行車と、後退してきた自動車が衝突した場合、過失割合は、

自動車8:歩行車2 となります。

自動車同士の事故

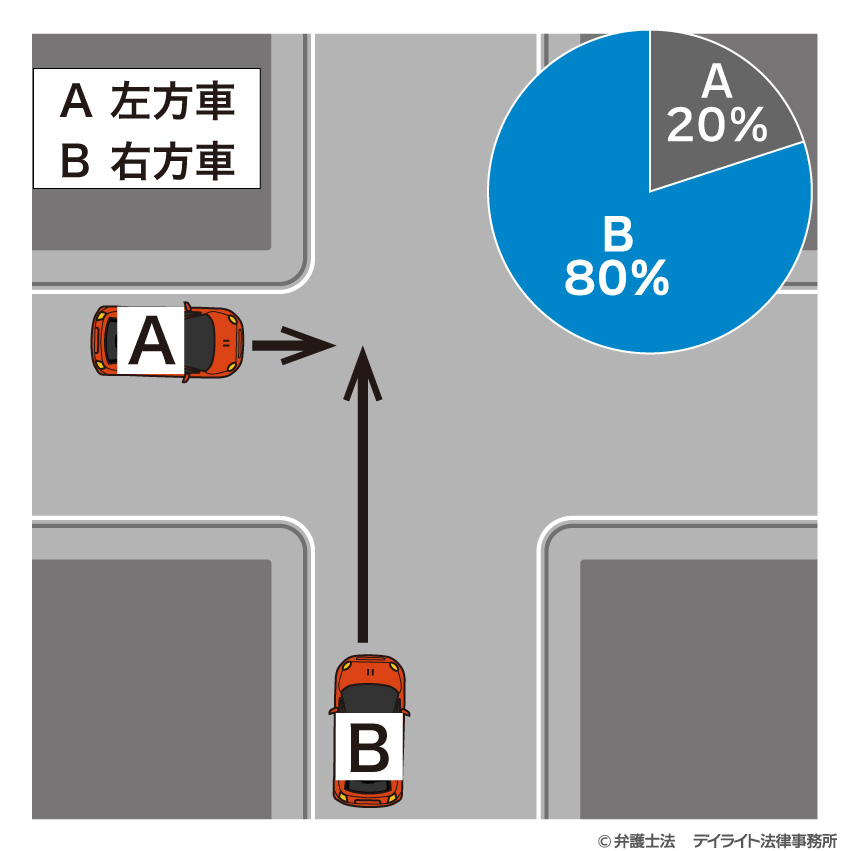

信号機がない交差点で、左方から減速して直進してきた車と右方から減速せずに直進してきた車が衝突した場合

信号機がない交差点(同じ程度の幅の道路同士のもの。一方が優先道路である場合や一方に一時停止規制がある場合を除く。)で、左方から減速して直進してきた車(左方車)と右方から減速せずに直進してきた車(右方車)が衝突した場合、

過失割合は、右方車8:左方車2 となります。

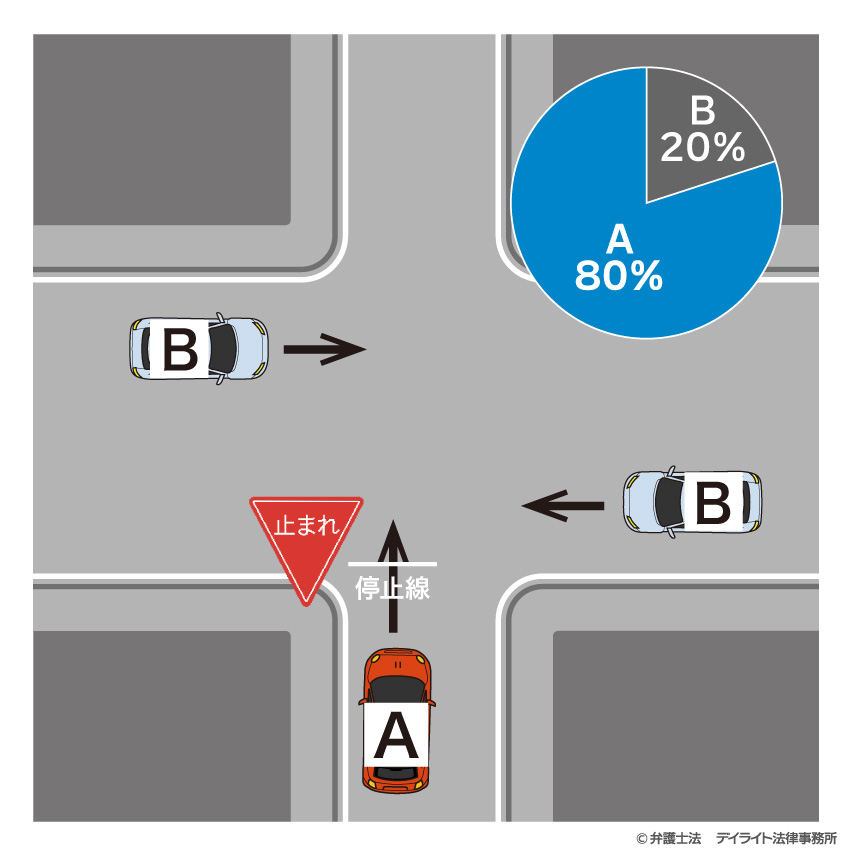

一時停止規制がある交差点で、双方の車が同程度の速度で衝突した場合

一方に一時停止規制がある交差点で、一時停止規制のある道路を直進してきた車(A)と他方の道路を直進してきた車(B)が同程度の速度で衝突した場合、

過失割合は、A車8:B車2 となります。

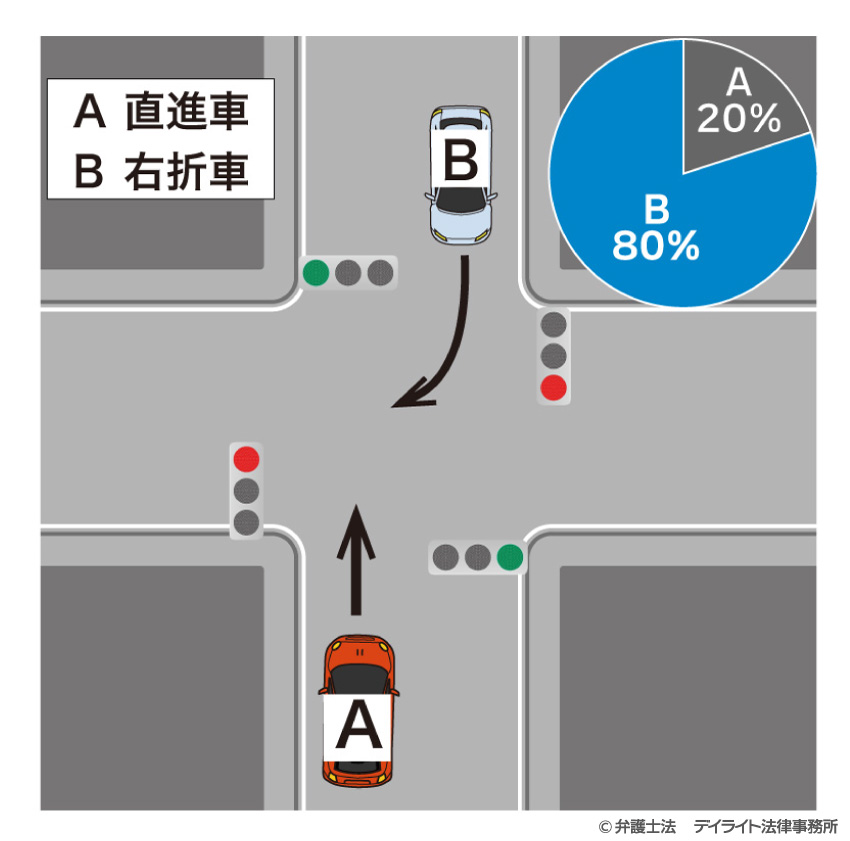

青信号で交差点を直進する車と青信号で右折する車が衝突した場合

青信号で直進してきた車と、対向方向から同じく青信号で進入して右折した車が衝突した場合、過失割合は、

右折車8:直進車2 となります。

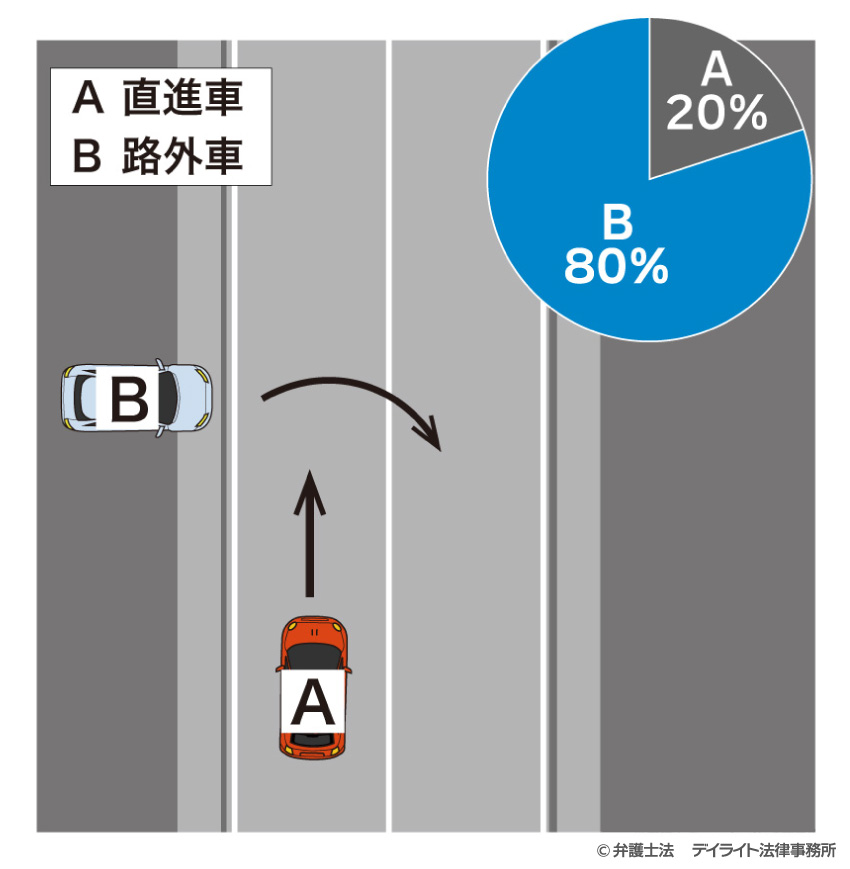

道路外から右折してきた車と道路を直進していた車が衝突した場合

道路外から右折して道路に進入した車と、道路を直進してきた車とが衝突した場合、過失割合は、

右折車8:直進車2 となります。

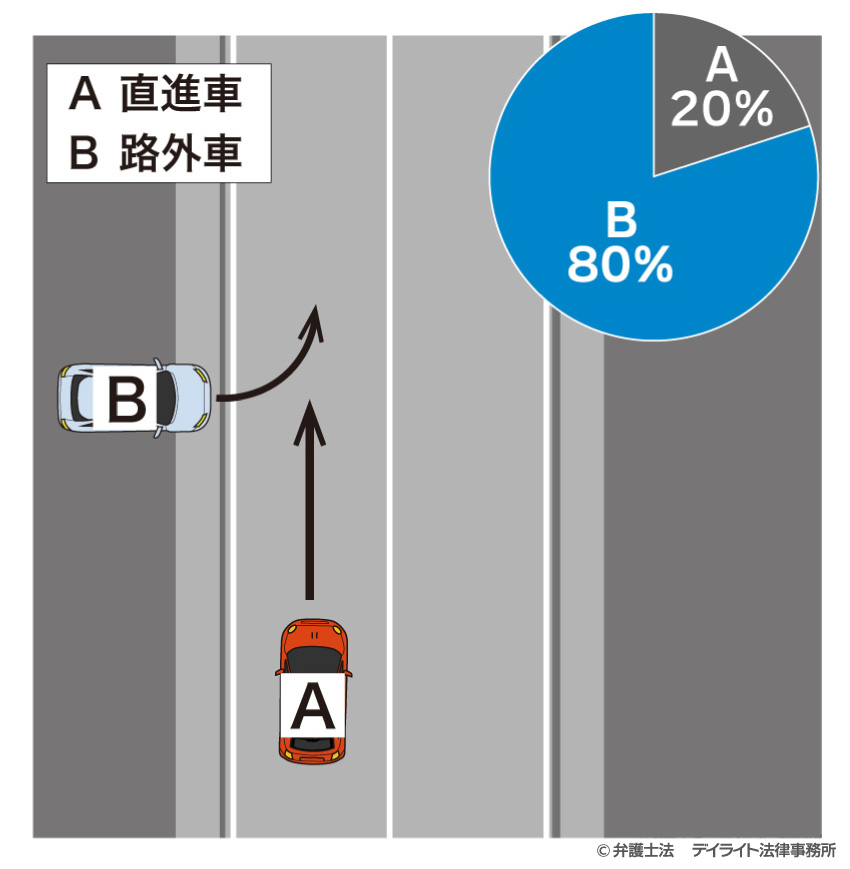

道路外から左折して道路に進入してきた車と道路を直進していた車の事故

道路外から左折して道路に進入してきた車と、道路を直進していた車が衝突した場合、過失割合は、

左折車8:直進車2 となります。

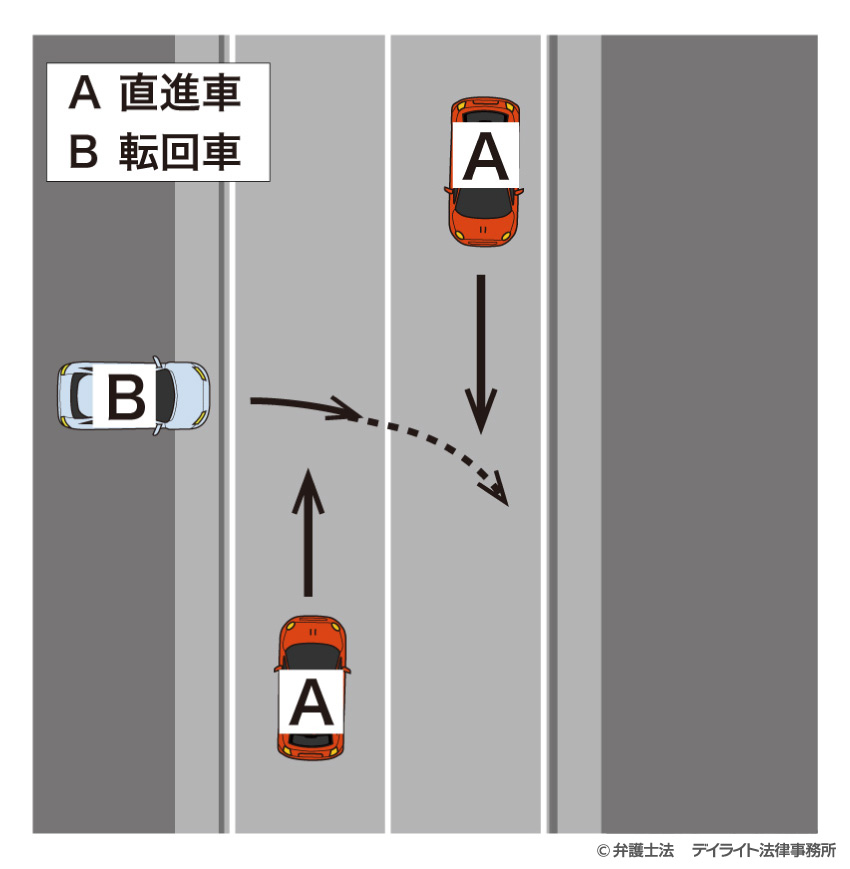

転回中の事故

転回中の車と直進中の車が衝突した場合、過失割合は、

転回車8:直進車2 となります。

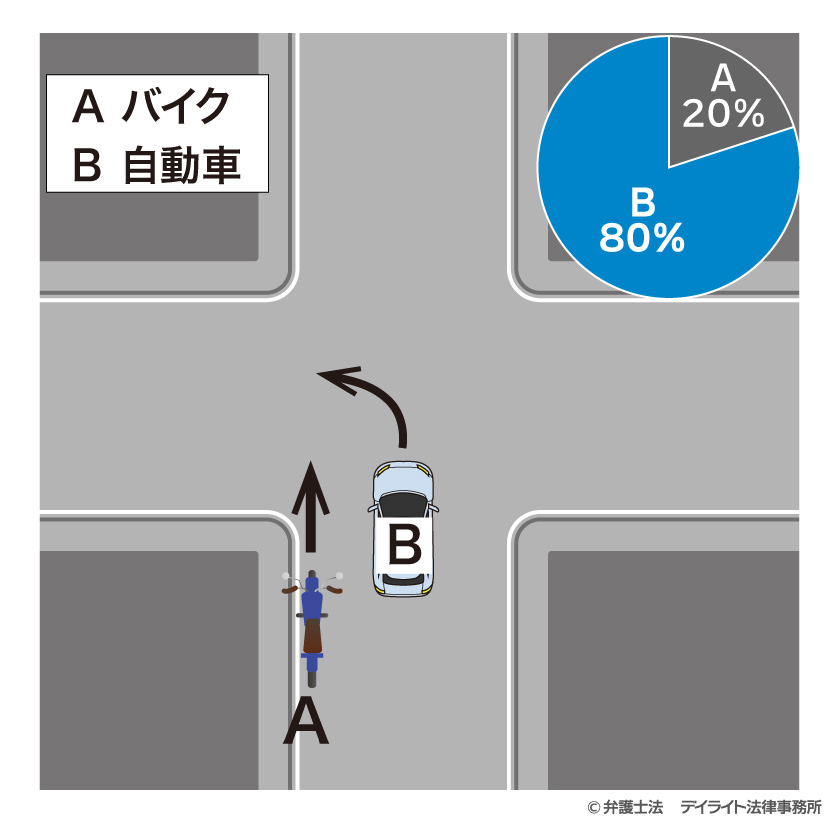

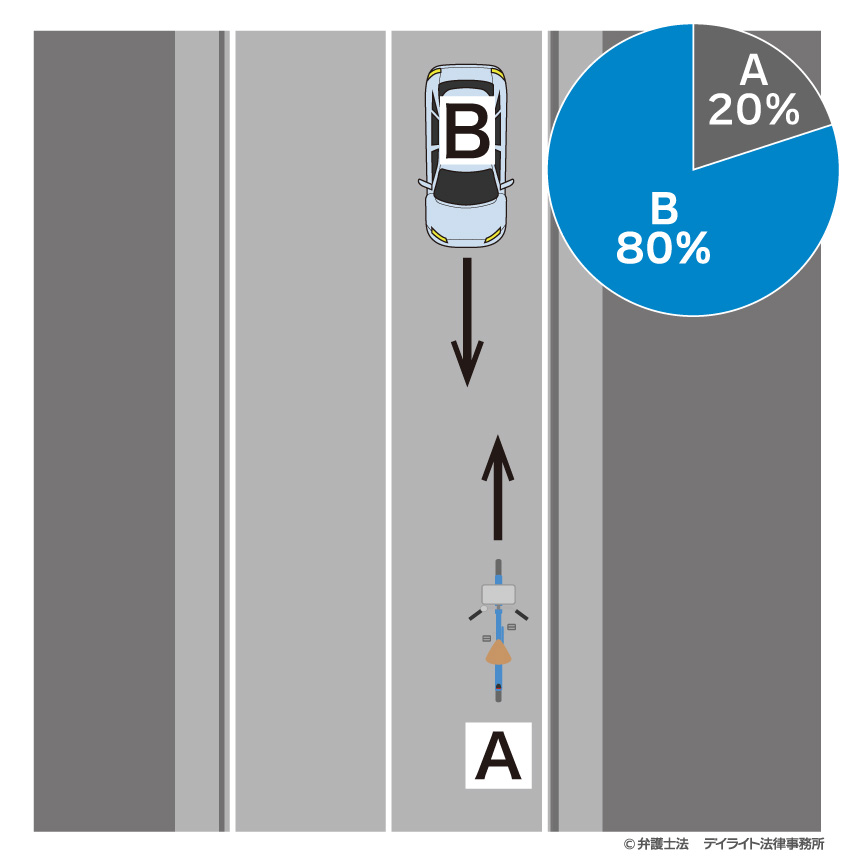

自動車とバイクの事故

交差点を左折する自動車と後方から直進してきたバイクが衝突した場合

交差点を左折しようとした自動車と後方から直進してきたバイクが衝突した場合、過失割合は、

自動車8:バイク2 となります。

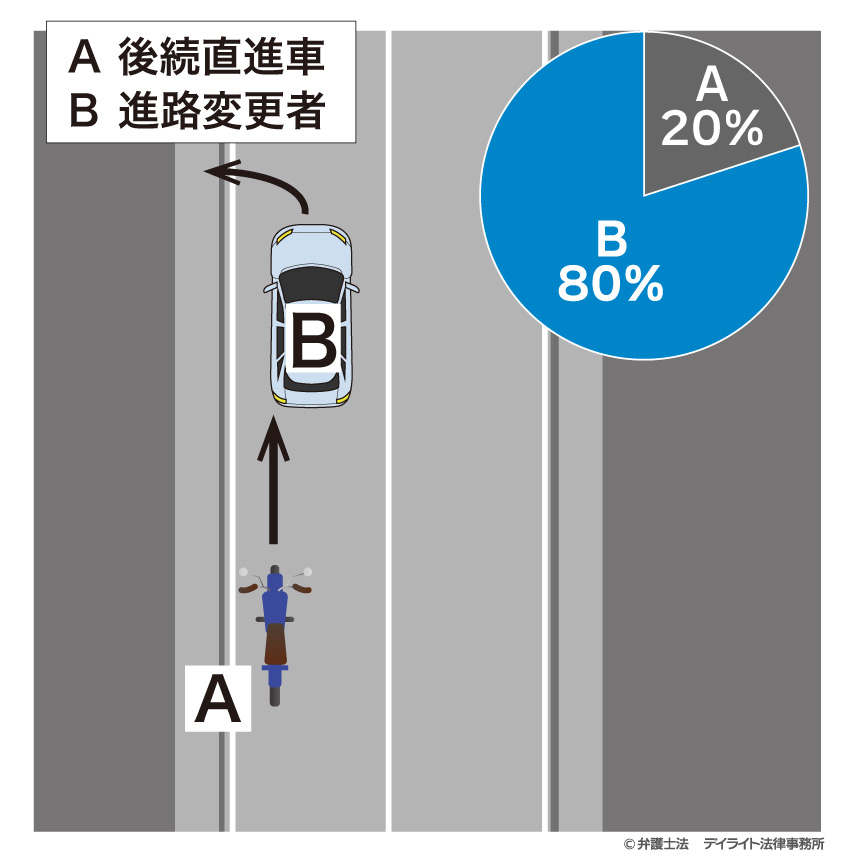

前方の自動車が進路変更し、後方から直進してきたバイクと衝突した場合

前方を走行していた自動車が進路変更をしたところ、後ろから直進してきたバイクと衝突した、という場合、過失割合は、

自動車8:バイク2 となります。

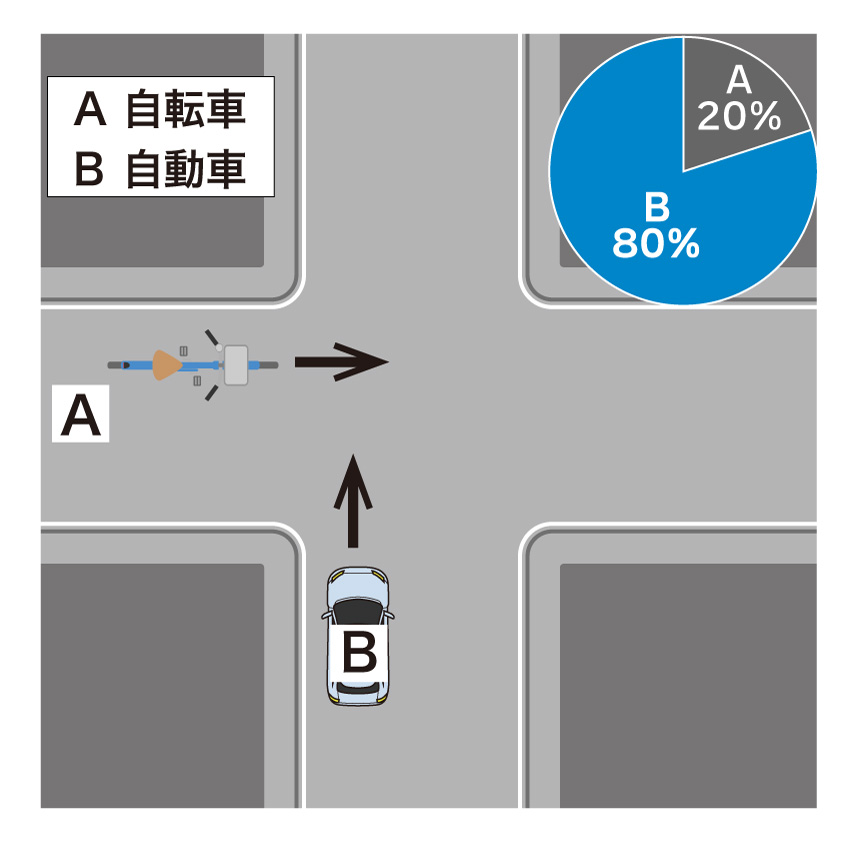

自動車と自転車の交通事故

同じ幅の道路同士の交差点で自転車と自動車が出会い頭にぶつかった場合

同じ程度の幅の道路同士が交わる交差点で、自転車と自動車が出会い頭で衝突した場合、過失割合は、

自動車8:自転車2 となります。

自動車と対面方向から右側通行で直進してきた自転車とが衝突した場合

直進してきた自動車と、右側通行をして対面方向から直進してきた自転車が衝突した場合、過失割合は、

自動車8;自転車2 となります。

過失割合8対2に納得いかない場合は変更できる?

「過失割合は8対2である」と相手方から言われたけれども納得できない、という場合は、過失割合を変更させることを検討してみましょう。

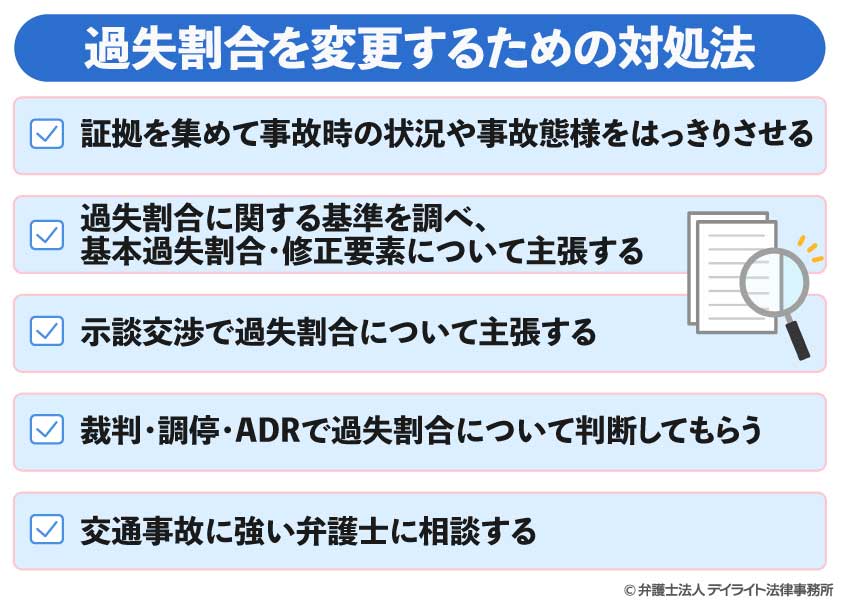

過失割合を変更するためには、次のような対処法をとっていきます。

それぞれについてご説明していきます。

証拠を集めて事故状況や事故態様をはっきりさせる

過失割合を変更するには、証拠を集め、自分の立場から、事故状況や事故態様を明確にすることが重要です。

証拠としては、次のようなものが考えられます。

ドライブレコーダー

事故発生時の状況を直接記録しているドライブレコーダーの画像は、大変重要な証拠となります。

事故時の画像が間違えて上書きされてしまうことのないよう、すぐにパソコンなどに保存するようにしましょう。

自車にドライブレコーダーが設置されておらず、相手方だけがドライブレコーダーの画像を持っている場合は、保険会社に依頼し、取り寄せてもらうようにしましょう。

現場周辺の監視カメラ

現場周辺の監視カメラも、事故の状況や事故時の周辺の状況、事故の前後の状況を立証するための重要な証拠になります。

ただ、監視カメラの画像は、警察でなければ見せてもらえないことが多いです。

交通事故の当事者になってしまった場合は、警察官に監視カメラがあることとその位置を知らせ、画像を確認・保存してもらえるように頼んでおきましょう。

事故車両や事故現場の写真

事故車両や事故現場の写真は、事故がどのように起こったかを示す重要な証拠になります。

このような写真は、警察に任せるだけでなく、自分でも撮影しておきましょう。

事故によって破損した自動車や周辺のガードレールなどを撮影するときは、破損部分の状況が良く分かるように撮影しておくと良いです。

実況見分調書

人身事故の場合、警察官が実況見分調書を作成します。

実況見分調書には、現場の状況、事故当事者双方の事故状況に関する説明などが記載され、写真も添付されており、過失割合に関する重要な証拠になります。

実況見分調書は、捜査が終了した後、検察庁などから取り寄せることになります(どこから取り寄せることができるかは、時期によって異なります。)。

実況見分調書については、以下のページで解説しています。

目撃者の証言

目撃者がいた場合、その証言も重要な証拠になります。

目撃者がいる場合は、できれば、事故現場で、名前や連絡先を教えてもらいましょう。

ただ、目撃者が個人情報を教えることに難色を示した場合は、無理強いになるようなことは控え、警察の捜査に協力してもらえるようお願いし、警察にも目撃者の存在を伝えるようにしましょう。

基本過失割合・修正要素を主張する

証拠を集めて事故態様を確定できたら、過失割合についての主張を固めていきます。

過失割合については、実務上、東京地裁民事交通訴訟研究会編「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」(別冊判例タイムズ38号)に定められた基準が広く用いられています。

この本には、

- 事故類型ごとの基本過失割合(例:信号のない交差点での右直事故の過失割合は、直進車2:右折車8など)

- それぞれの事故類型での過失割合の修正要素(例:著しいスピード違反、徐行なしなど)

が定められています。

実務上、交通事故の過失割合を決める際には、この本の基準に当てはめながら主張を整理していきます。

そのため、過失割合を変更したい場合も、この本の基準に沿って主張を組み立てていく必要があります。

過失割合や修正要素については、以下のページもご参照ください。

示談交渉で過失割合について主張する

過失割合に関する主張と証拠が揃ったら、示談交渉で、過失割合に関する自分の主張と証拠を提示します。

そうして、相手方との間で主張や証拠をやり取りし、双方が納得できる過失割合が定まれば、損害額などについても決めた上で、示談を成立させることになります。

裁判・調停・ADRを起こす

示談交渉では合意ができなかった場合は、裁判・調停・ADRといった法的措置をとることになります。

裁判を行えば、過失割合や損害額については裁判所が決めてくれます。

仲裁型のADRでも、仲裁機関が過失割合や損害額を決めますが、仲裁型のADRは、双方が同意しなければ利用することができません。

調停、調停型のADRでは、最終的には当事者間で合意して過失割合を定めることになります。

ただ、裁判所などの調停機関が間に入ってくれるので、当事者だけで話し合っていても解決できなかった場合でも、合意を成立させることができる場合があります。

交通事故に強い弁護士に相談する

過失割合を変更したい場合は、交通事故に強い弁護士に相談、依頼することも有効です。

交通事故に強い弁護士であれば、上でご紹介したような証拠を集め、過失割合について検討し、示談交渉でも、依頼者の立場から、より有利になるよう主張・立証してくれます。

それに、弁護士に交通事故の示談交渉を依頼すると、被害者に最も有利な弁護士基準で損害賠償額を算定できるようになるので、賠償金の増額が期待できるというメリットもあります。

交通事故に強い弁護士に相談、依頼するメリットについては、後ほど詳しくご紹介します。

過失割合を変更できた解決事例

当事務所の解決事例の中にも、次のように、相手方の保険会社から主張されていた過失割合を、当事務所の弁護士が関与したことで、変更させることができた事例があります。

突然Uターンした自動車と後方から直進してきた被害者のバイクが衝突したケース

この事故は、片側2車線の道路で起こったものでした。

被害者がバイクで右側車線を走行していたところ、突然、前方の左側車線を走行していた自動車がUターンし、後方から直進していた被害者と衝突したのです。

この事故で、当初、加害者(自動車)側の保険会社は被害者にも過失があると主張していました。

しかし、当事務所の弁護士が実況見分調書を取り寄せ、これを相手方に示して説得したところ、被害者には過失がない(過失割合10対0)ものとして、解決することができました。

直進していたバイクと右折してきた自動車との右直事故のケース

この事案では、バイクに乗った被害者が交差点を直進していたところ、対抗方向から右折してきた自動車と衝突し、被害者がケガをしました。

このケースで、加害者側(自動車側)は、バイク15:自動車85の過失割合を提案してきていました。

しかし、当事務所の弁護士が被害者側に付き、実況見分調書などを根拠に過失割合について主張し、交渉したところ、過失割合を、バイク5:自動車95に変更することができました。

これらの事例については、以下のページもご参照ください。

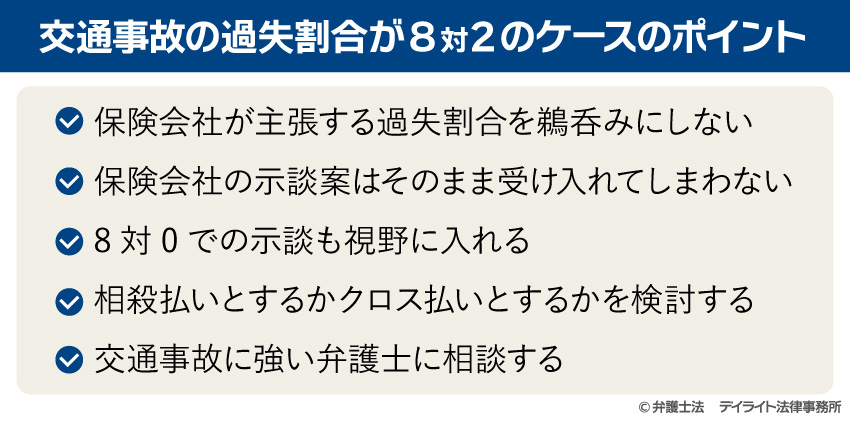

交通事故の過失割合が8対2のケースのポイント

保険会社が主張する過失割合を鵜呑みにしない

加害者の保険会社が主張している過失割合は、客観的な立場から判断したものではなく、あくまでも加害者に有利になるように主張している場合が多いです。

そのため、加害者側の保険会社から「過失割合は8対2だ」などと言われたとしても、客観的に見れば、被害者により有利な過失割合である可能性は十分にあります。

加害者の保険会社から提示された過失割合は、鵜呑みにしてしまわず、交通事故に強い弁護士に相談するなどして、過失割合を変更する余地がないか確認してもらうようにしましょう。

保険会社の示談案はそのまま受け入れてしまわない

保険会社が提示してくる示談案は、過失割合だけでなく、示談金額の面でも、被害者にとって不利なものとなっている場合が多いです。

任意保険の保険会社が示談案を算定する際には、自社の内部基準(任意保険基準)か自賠責基準を使っていることがほとんどです(「弊社基準」「当社の算定基準」などと記載されている場合もあります)。

これらの基準での算定額は、被害者に最も有利な弁護士基準に比べると、低い額に抑えられる傾向にあります。

しかも、保険会社は、被害者の年収、労働能力喪失率、労働能力喪失期間など、損害賠償の算定の際に重要になる点についても、加害者に有利な立場をとって示談金額を算定していることが、往々にしてあります。

そのため、ケースによっては、保険会社の提示額が、弁護士基準による算定額の半額以下になっていることもあります。

加害者側の保険会社から示談案を示された場合には、そのまま受け入れてしまわず、適正な額になっているかを、弁護士に相談するなどして確認するようにしましょう。

交通事故の際に、相手方の保険会社にどのように対応すれば良いのかについては、以下のページもご参照ください。

8対0での示談も視野に入れる

「自分は過失割合8対2を主張しているけれども、相手方はどうしても納得してくれない」という場合には、早く解決するため、過失割合を8対0として示談を成立させることもあり得ます。

過失割合を8対0とすると、過失が0となった被害者は損害賠償を負担せずに済みます。

ただ、受け取れる賠償金は、2割減額されてしまいます。

たとえば、被害者の損害額が100万円だったケースで、過失割合を8対0として示談した場合について考えてみましょう。

この場合、被害者は、過失が0となるので損害賠償を負担しなくて済みます。

一方で、被害者が受け取れる賠償金は、2割減額され、100万円 × 0.8 = 80万円となります。

過失割合についての示談交渉が行き詰まった場合は、過失割合を8対0とすることも検討してみましょう。

相殺払いとするかクロス払いとするかを検討する

過失割合が8対2であるなど双方に過失がある交通事故では、損害賠償の支払方法を、相殺払いとクロス払いの2種類から選ぶことができます(ただし、人身損害について相殺払いをするには、相手方の同意が必要です。)。

相殺払いは、双方の損害賠償を相殺し、賠償額が多いほうだけが、もう一方の損害賠償額を差し引いた額の賠償金を支払うという方法です。

相殺払いをすると、

- Aの支払額は0円

- Bの支払額は300万円 – 200万円 = 100万円

クロス払いは、相殺はせず、お互いに全額の損害賠償を支払うというものです。

クロス払いをすると、

- Aの支払額は200万円

- Bの支払額は300万円

相殺払いをすると、損害賠償額が少ない方の当事者は、損害賠償を支払わなくてよくなり、保険を使うこともなくなります。

そのため、翌年以降の保険料に影響が出ることはなくて済むというメリットがあります。

ただ、受け取れる賠償金は減ってしまうというデメリットがあります。

一方、クロス払いの場合、お互いが全額の損害賠償を支払うので、受け取れる損害賠償額が減らされることはありません。

しかし、自分の損害賠償を支払うために任意保険を使うと、保険の等級が上がり、翌年から保険料が上がってしまうというデメリットがあります。

相殺払いとするかクロス払いとするかを決める際には、クロス払いとした場合に上がってしまう保険料の額と、相殺払いとした場合に受け取れる損害賠償が減ってしまう額を比較し、より有利な方法を選ぶようにしましょう。

なお、相手方が任意保険に加入していない場合には、相手方が損害賠償を支払えない可能性があるので、相殺払いにして、自分が支払う損害賠償を減額しておく方が有利になる場合が多いです。

交通事故に強い弁護士に相談する

過失割合が8対2の交通事故にあってしまった場合は、なるべく早く、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故に強い弁護士であれば、過失割合について専門的な観点から検討し、依頼者の立場に立って、より有利になるよう主張・立証してくれます。

そのため、弁護士に依頼しない場合よりも、適切な過失割合で合意できる可能性が高まります。

さらに、交通事故について弁護士に依頼すれば、被害者に最も有利な弁護士基準による算定額を基礎として示談交渉を進めることができるようになるため、慰謝料などの損害賠償を増額できることが期待できます。

ほかにも、弁護士に交通事故について依頼することには、次のようなメリットがあります。

- 保険会社が提示してきた示談案が十分なものか確認してもらえる

- 慰謝料などを相場に沿って算定してもらえる

- 保険会社とのやり取りを任せることができる

- 後遺障害等級認定を受けるときにもサポートしてもらえる

- 疑問に思うこと、不安なことがあれば、いつでも気軽に相談できる

交通事故に強い弁護士に相談するメリット、交通事故に強い弁護士を選ぶポイントについては、以下のページでも解説しています。

8対2の交通事故慰謝料についてのQ&A

事故割合が8対2とはどういう意味ですか?

「事故割合」とは、一部で「過失割合」の意味で使われている言葉のようです。

「事故割合」とは、一部で「過失割合」の意味で使われている言葉のようです。そのため、「事故割合が8対2」というのは、「過失割合が8対2」と同じ意味になります。

ただ、「事故割合」という言葉は正式な法律用語ではなく、誤解を生むおそれがありますので、「過失割合」という言葉を使った方が良いと思われます。

8対2の事故で通院慰謝料はいくらですか?

過失割合8対2の事故での通院慰謝料は、以下のとおりです。

過失割合8対2の事故での通院慰謝料は、以下のとおりです。

他覚所見のないむちうち、軽い打撲・挫傷などの軽傷の場合

- 通院期間が1か月の場合 15万2000円

- 通院期間が2か月の場合 28万8000円

- 通院期間が3か月の場合 42万4000円

- 通院期間が4か月の場合 53万6000円

- 通院期間が5か月の場合 63万2000円

- 通院期間が6か月の場合 71万2000円

骨折など軽傷以外の場合

- 通院期間が1か月の場合 22万4000円

- 通院期間が2か月の場合 41万6000円

- 通院期間が3か月の場合 58万4000円

- 通院期間が4か月の場合 72万円

- 通院期間が5か月の場合 84万円

- 通院期間が6か月の場合 92万8000円

まとめ

今回は、過失割合が8対2の交通事故での慰謝料の相場、過失割合を変更したい場合の対処法などについて解説してきました。

過失割合は、受け取れる損害賠償金の額に大きな影響を及ぼします。

加害者や加害者側の保険会社が主張する過失割合に納得がいかない場合は、諦めてしまわず、証拠や資料を収集し、ご自身の言い分を主張していくことが大切になります。

こうした主張をする際には、専門知識が必要になりますので、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所でも、交通事故を集中的に取り扱う弁護士による交通事故チームを設け、交通事故の被害にあってお困りの方々のサポートに力を注いでいます。

電話、オンラインによる全国からのご相談にも対応しております。

交通事故の過失割合や慰謝料などでお困りの方は、ぜひ一度、お気軽に当事務所までご連絡ください。