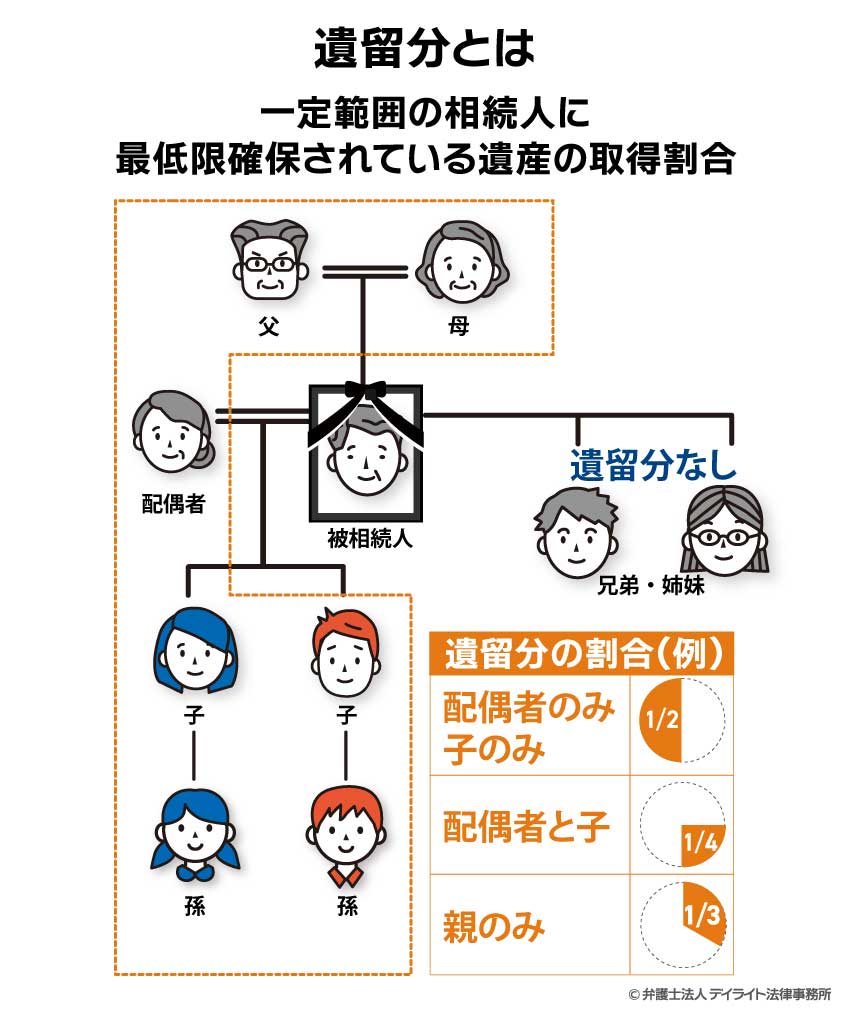

遺留分とは、一定範囲の相続人に最低限確保されている遺産の取得割合のことです。

遺留分を持つ相続人は、遺留分を侵害している者に対して、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。

しかし、遺留分に関する法律は複雑なため、どのような場合に、いくら請求できるのかを一般の方が判断するのは難しいです。

ここでは、遺留分の意味やその割合、遺留分侵害額の計算や請求する方法等について、弁護士がわかりやすく解説しています。

最後まで読んでいただくことで、遺留分の割合や計算方法について理解できると思いますので、ぜひ参考になさってください。

目次

遺留分とは

遺留分とは、一定範囲の相続人に最低限確保されている遺産の取得割合のことです。

遺留分が認められている理由

遺留分は、被相続人(亡くなった方のことで〔ひそうぞくにん〕と読む。)が自分の財産を死後どのように処分するか決める自由を制限する制度です。

なぜ制限する必要があるのでしょうか?

たとえば、亡くなった被相続人が遺言で、「遺産はすべて不倫相手に遺贈する」と書き残していたとします。

このような遺言は、ご遺族の立場からすると到底納得いかないでしょう。

このように、被相続人の財産の処分を完全に自由にさせると次の問題が生じる場合があります。

- 被相続人の財産(家、預貯金など)で生活していたご遺族が生活に困る

- これまでのご遺族の被相続人への貢献が無にされる

- 相続人間で不公平が生じたる

こうした問題を解消するため、遺留分の制度が設けられているのです。

遺留分を請求できる相続人の範囲

遺留分を請求できる人のことを、「遺留分権利者」といいます。

遺留分権利者は、遺留分が侵害された(=被相続人の遺言や贈与のせいで、遺留分を満たすだけの財産を相続できない)とき、遺言や贈与で被相続人から財産をもらった人に対し、

「自分には遺留分がある。それなのに、あなたが財産をもらったせいで遺留分相当の財産を相続することができなくなった。足りなくなった分をお金で支払って」

と主張することができます。

だれが遺留分権利者になるかは、法律で決められています。

詳しく見ていきましょう。

遺留分が認められる相続人

法律では、遺留分権利者について、「兄弟姉妹以外の相続人」は遺留分を有すると規定されています(民法1042条1項)。

兄弟姉妹以外で相続人となりうるのは、下記の方々です(民法887条、889条、890条)。

- 配偶者(妻や夫)

- 子

- 直系尊属(父母、父母がいないときは祖父母など)

代襲相続人や再代襲相続人に注意

被相続人が死亡する以前に子が亡くなった場合、その亡くなった子の子(被相続人の孫)が相続人になります(これを代襲相続〔だいしゅうそうぞく〕といいます。)。

代襲相続人となった孫も亡くなった場合は、さら亡くなったその孫の子(被相続人のひ孫)が再代襲相続する、というように続きます。(民法887条2項、3項)。

こうやって代襲相続人や再代襲相続人となった者(孫やひ孫)も、「兄弟姉妹以外の相続人」ですので、遺留分権利者です。

遺留分は放棄できる

遺留分は、相続開始前(被相続人がまだ生きている時)であっても、家裁の許可を得ることを条件として、放棄することが可能です(民法1049条)。

相続開始後であれば、遺留分は家裁の許可なしに自由に放棄できます。

この場合、放棄の意思表示は遺留分侵害額請求の相手方に対して行います。

遺留分が認められない相続人

遺留分を請求できない相続人は、次の方々です。

- 兄弟姉妹

- 相続欠格、廃除となった人

- 相続放棄をした人

- 相続放棄をした人の子供

兄弟姉妹は遺留分が認められない

兄弟姉妹は、相続人となっても遺留分が認められません。

そのため、遺留分権利者にはなれません。

なお、兄弟姉妹を代襲相続したおい・めいも、同じく遺留分権利者ではありません。

相続欠格、廃除、相続放棄について

相続欠格となる事由がある人、廃除された人、相続放棄をした人は、相続人になれず、遺留分権利者にもなれません。

ただし、相続欠格、廃除になった人の子は、代襲相続をして相続人となることができ、遺留分権利者にもなります。

相続放棄をした人の子について

相続放棄をした場合、代襲相続はなく、相続放棄をした人の子は相続人になれません。

したがって、遺留分もありません。

相続欠格や廃除の場合とは異なりますので、注意してください。

遺留分の割合

わかりやすい覚え方

遺留分の割合の計算方法は後述するように複雑です。

結論として、遺留分の割合は、「法定相続分の半分」(ただし、親のみが相続人の場合は「法定相続分の3分の1」)と理解しておくとわかりやすいでしょう。

具体例 相続人が、配偶者と子どもの場合

配偶者の法定相続分「2分の1」→ 遺留分は「4分の1」

子供の法定相続分「2分の1」→ 遺留分は「4分の1」

遺留分の割合の早見表

遺留分の割合について、早見表をご紹介します。

誰が相続人となるかの組み合わせによって、遺留分が変わることがありますので、注意してください。

| 相続人 | 個別的遺留分 | ||

|---|---|---|---|

| 配偶者 | 子 | 直系尊属 | |

| 配偶者のみ | 1/2 | ||

| 配偶者と子 | 1/4 | 1/4 | |

| 子のみ | 1/2 | ||

| 配偶者と直系尊属 | 1/3 | 1/6 | |

| 直系尊属のみ | 1/3 | ||

| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 ※兄弟姉妹にはなし |

||

子、直系尊属(父母や祖父母のこと)が複数いるときは、子、直系尊属の遺留分をその人数で割って1人分の遺留分を求めます。

具体例 子3人のみが相続人の場合

1人分の遺留分 1/2 ÷ 3 = 1/6

遺留分の計算を簡単にシミュレーション

遺留分は一般の方が自分で計算するのは大変です。

当事務所では、遺留分の概算額をシミュレーションできる計算機をウェブサイトに掲載しており、無料で利用できます。

計算方法については、下記においてくわしく解説していますが、先に結果を知りたいという方はこちらをご活用ください。

遺留分の計算方法

ここでは、遺留分の計算について、くわしく解説していきます。

遺留分の計算式

まず最初に、遺留分の計算式を示します。

遺留分(「個別的遺留分」と呼ばれています。)は、「総体的遺留分」というものに「法定相続分」を乗じて算出します(民法1042条2項)。

さっそく、聞き慣れない単語が出てきましたが、ご安心ください。

以下、噛み砕いて解説していきます。

総体的遺留分とは

遺留分を計算するときは、まず、遺産全体の中で、遺留分権利者全員に確保されている割合を考えます。

総体的遺留分とは、この遺留分権利者全員に確保されている割合のことです。

総体的遺留分は、下の表のとおりとなっています(民法1042条1項)。

| 相続人 | 総体的遺留分 |

|---|---|

| 直系尊属(親や祖父母)のみが相続人である場合 | 1/3 |

| それ以外の場合※ | 1/2 |

※それ以外の場合とは、具体的には次の場合です

直系卑属のみ(例 被相続人の子供と孫のみ)

直系卑属と配偶者(例 被相続人の子供と夫又は妻)

直系尊属と配偶者(例 被相続人の母と夫又は妻)

配偶者のみ(例 被相続人の夫又は妻)

法定相続分とは

次に、法定相続分を確認しましょう。

遺留分権利者の法定相続分は、次のとおりです(民法900条)。

| 相続人 | 法定相続分 |

|---|---|

| 子と配偶者 | 配偶者:1/2

子:1/2 |

| 配偶者と直系尊属(親など) | 配偶者:2/3

直系尊属:1/3 |

※子、直系尊属が複数いる場合、上の表の子、直系尊属の法定相続分をその人数で割ったものが、1人分の法定相続分となります。

※兄弟姉妹は遺留分権利者とはならないので、記載していません。

「総体的遺留分」と「法定相続分」を確認したら、一人ひとりの遺留分(個別的遺留分)を計算します。

計算式は、先ほどご紹介したとおり、

です。

計算すると、各相続人の遺留分は、上に掲載している早見表のとおりとなります。

遺留分を侵害されたら「遺留分侵害額請求」ができる

もし、遺留分の金額に満たない財産しか相続できなかった(遺留分が侵害された)ときに、足りない金額をお金で支払うよう求めることができます。

これを遺留分侵害額請求といいます。

請求する場合の具体的な計算方法については、下記のページをご覧ください。

遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違い

以前は、遺留分を取り戻す方法として「遺留分減殺請求」という制度がありました。

しかし、法改正(令和元年7月1日施行)により、新しく「遺留分侵害額請求」の制度が始まりました。

令和元年7月1日より前に亡くなった方の相続では、旧制度である「遺留分減殺請求」をすることとなります。

同日以降(令和元年7月1日を含みます。)に亡くなった方の相続では、新しくなった「遺留分侵害額請求」をすることとなります。

両者の違いは、名称だけではありません。

例えば、遺留分減殺請求は「財産そのものを取り返す」制度でしたが、遺留分侵害額請求は「金銭による解決(お金を請求する)」となりました。

両者の違いについて、くわしく知りたい方は以下のページをご確認ください。

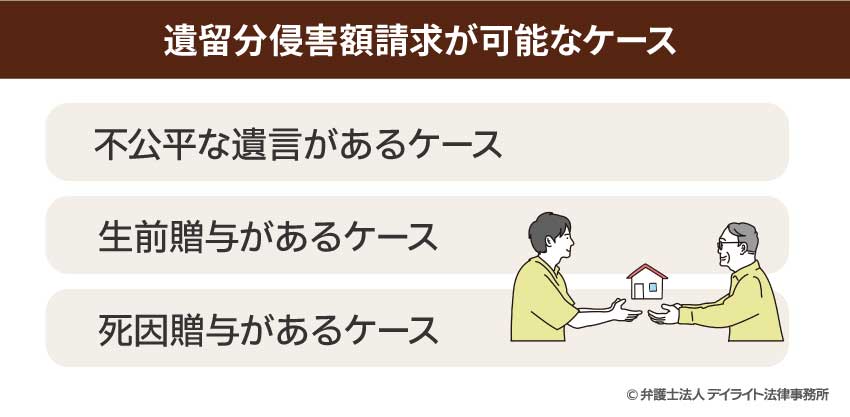

遺留分侵害額請求が可能なケース

ここでは、遺留分侵害額請求を検討すべき典型的な事案をご紹介します。

不公平な遺言書があるケース

まず、最も多いご相談としては、遺言書の内容が不公平なケースです。

特定の相続人にのみ手厚い内容の遺言書がある場合、遺留分を侵害されていることがあります。

このような場合、遺留分の割合を確認し、かつ、遺産を調査した上で、いくら請求できるのかを検討する必要があります。

生前贈与があるケース

遺留分侵害額請求は、遺言書がない事案でも行使することが可能です。

生前贈与とは、被相続人が生前に行う贈与のことをいいます。

この場合、遺留分を請求できる期間の制限(下表参照)があるため注意が必要です(民法1043条)。

【遺留分侵害額請求と期間の制限】

| 状況 | 期間の制限 |

|---|---|

| 原則 | 相続開始前の1年間※に行われた贈与 ※特別受益に該当する場合は10年間 |

| 被相続人と受贈者が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合 | 期間制限なし |

特別受益とは、法定相続人が、被相続人(亡くなった方)から、結婚、養子縁組、又は生計の資本として受けた贈与のことをいいます。

くわしくは以下をご覧ください。

死因贈与があるケース

死因贈与とは、死亡を原因として贈与する契約のことをいいます。

特定の者に対して多額な死因贈与が行われ、その結果として遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を行うことが可能です。

遺留分侵害額請求の順序

上で解説したとおり、遺留分侵害額請求は、不公平な遺言、生前贈与、死因贈与の場合に問題があります。

それでは、これらが複数行われている場合、どの順序で遺留分侵害額請求をすればよいのでしょうか。

このような場合、遺留分侵害額請求は、①遺言、②死因贈与、③生前贈与の順番で行うこととなります(民法1047条1項)。

①遺言

遺言と贈与がある場合、まずは遺言を対象として遺留分侵害額請求を行います。

すなわち、遺言によって遺産を引き継いだ相手に対して遺留分侵害額請求を行い、金銭を受け取ります。

そして、それでも不足する場合は、贈与を受けた者に対して請求することとなります。

②死因贈与

次に、死因贈与により贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額請求を行います。

③日付の新しい生前贈与

生前贈与が複数回行われている場合、直近の生前贈与から先に遺留分侵害額請求を行います。

例えば、2023年8月と同年7月に生前贈与が行われていれば、先に2023年8月の贈与を対象とします。

④同時期の生前贈与が複数ある場合

同時に生前贈与を受けた相手が複数名の場合、贈与額の割合に応じて按分して遺留分侵害額請求を行います。

遺留分侵害額請求の具体的な方法と流れ

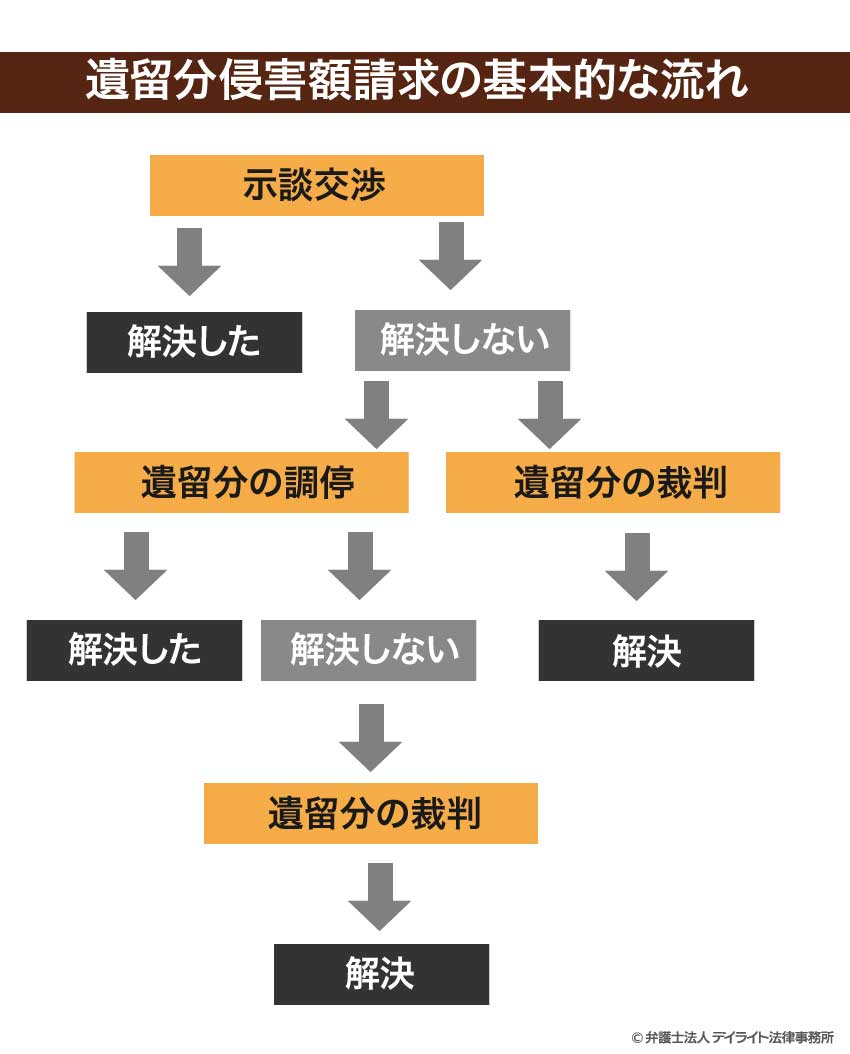

遺留分侵害額請求の具体的な方法としては、①示談交渉、②遺留分の調停、③遺留分の裁判の方法があります。

そして、基本的には以下の流れとなります。

以下、それぞれの方法のメリットとデメリットをご紹介します。

示談交渉

これは、裁判所を利用せずに当事者同士で話し合って解決する方法です。

-

メリット

裁判所を利用すると、通常は解決までに長期間を要する傾向にあります。

また、裁判所までわざわざ出向かなければならないので労力もかかります。

示談交渉は、うまくいけば、短期間で解決します。

また、裁判所まで行く必要もないので労力もそれほどかかりません。

-

デメリット

裁判所が関与しないため、専門知識や経験がないと適切に解決できない可能性があります。

また、相手方が話し合いに応じない場合や交渉が決裂した場合は解決できません。

弁護士によるサポートを活用する

示談交渉の場合、相続に詳しい弁護士に相談し、適切なサポートを受けることが重要です。

具体的な状況に応じて、妥当な解決方法を提案してくれたり、弁護士が代理人となって相手と交渉することが可能となります。

また、遺留分侵害額相当の支払を求める権利は遺留分侵害額の請求権を行使して初めて発生すると考えられています。

しかも、後述するとおり、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、遺留分侵害額請求権は時効によって消滅してしまいます。

そのため、まずは弁護士から相手方に対して、遺留分侵害額を請求する旨、内容証明郵便を差し出してもらうことがポイントとなります。

内容証明郵便に配達証明をつけると、その書面がいつ相手に届いたかを証明することもできます。

口頭や普通郵便で相手に遺留分を請求すると、後日、相手から「遺留分侵害額の請求を受けていない」などと主張され、消滅時効を援用される可能性があります。

この場合、遺留分侵害額の請求をしたことを証拠立てることができず、「言った・言わない」の争いとなり、遺留分の請求が認められなくなるおそれがあります。

このようなトラブルを回避するために、相続問題にくわしい弁護士に内容証明郵便を差し出してもらうことを強くお勧めします。

遺留分の調停

これは、裁判所(調停委員会)を通じて、話し合いによって解決する方法です。

遺留分の問題について、裁判所を利用して解決しようとする場合、いきなり裁判ではなく、通常は家裁の調停を経なければなりません(家事手続法257条)。

これを調停前置主義といいます。

※調停前置主義は絶対ではありません。状況によっては調停を前置せず、裁判を認めてくれることもあります。

-

メリット当事者同士でどうしても解決できない場合は事態を打開できる可能性があります。

-

デメリット

調停手続は一般に長期間を要する傾向にあります。

また、平日の昼間に行われるので会社勤めの方は休んで裁判所に行く必要があります。

1回あたりの調停に係る時間も数時間程度に及ぶので相当な労力を要します。

弁護士に依頼することで、精神的な負担や労力を減らすことができますが、示談交渉を依頼するよりも弁護士費用が高額化する可能性があります。

家裁の管轄は、相手の住所地を管轄する家裁又は当事者が合意で定める家裁となります。

- 戸籍謄本

- 被相続人の遺産の額、贈与した財産の価格、債務の額を明らかにする必要があるため、その資料

- 遺産目録、遺贈又は贈与目録、債務目録

- 遺留分侵害額請求権行使の意思表示が相手に到達したことを疎明する資料(前述した内容証明郵便と配達証明等)があればその資料

ポイント:遺留分侵害額請求をする通知は内容証明郵便で差し出す

内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰宛てに、どのような内容の文書を差し出したかを、郵便局が証明する郵便サービスです。

調停の前に、まずは弁護士に頼んで、遺留分侵害額請求をする通知を内容証明郵便で差し出してもらうことをお勧めします。

内容証明郵便で差し出すことによって、意思表示が相手に到達しないまま手続が進行し、消滅時効が完成してしまうという事態を未然に防ぐことができます。

遺留分の裁判

当事者同士の協議や調停でも解決しない場合、裁判所に訴えを起こす必要があります。

裁判は、調停のような話し合いの解決を目指すことを主たる目的とするものではありません。

裁判となると、最終的には判決という形で裁判所の判断が示されます。

管轄裁判所は、相続開始時における被相続人の普通裁判籍所在地の地方裁判所又は簡易裁判所となります(民事訴訟法5条14号)。

-

メリットプロの裁判官の判断が示されるという特徴があります。

-

デメリット

裁判は、調停と同様に一般に長期間を要する傾向にあります。

裁判手続は、複雑であり、専門的知識や技術が必要となるため、通常、弁護士に依頼して行います。

本人訴訟も法律的には可能ですが、調停手続以上に素人の方が自分自身で進めていくのは難しいと思われます。

裁判は、弁護士の労力も相当程度必要となるので、弁護士の手数料は示談交渉よりも高額化する可能性があります。

ポイント

裁判は高度な専門知識と豊富な経験が結果を変えることがあります。

そのため、相続に精通した弁護士に依頼することがポイントとなります。

費用については、依頼前に見積もりなどをしてもらい、納得した上で依頼されるとよいでしょう。

以上の遺留分の請求方法について、簡単にまとめると、下表のとおりとなります。

| 示談交渉 | 調停 | 裁判 | |

|---|---|---|---|

| 特徴 | 当事者同士の話し合い | 裁判所を利用した話し合い | 裁判所の判決を出してもらう手続 |

| メリット | 時間・労力を要しない | 当事者同士で解決しない場合に試す価値がある | プロの裁判官の判断が示される |

| デメリット | 相手が応じない場合、交渉が決裂すると解決しない | 時間・労力を要する 調停が不調に終わると解決しない 弁護士費用の高額化 |

時間を要する 弁護士費用の高額化 |

| ポイント | 内容証明郵便を差し出す | 内容証明郵便を差し出す | 専門家に任せる |

※一般的な傾向であってケースによって異なります。

遺留分侵害額請求には時効がある

遺留分侵害額請求は、期間の制限があるため注意が必要です。

遺留分には、1年または10年という権利行使の期限が定められています。

1年の期限は「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から進行します。

10年の期限は「相続開始時」から進行します。

すなわち、上記の事実を知らなかった場合でも相続から10年が経つともはや遺留分を主張することができなくなるのです。

また、遺留分侵害額請求権を行使したことによって発生した金銭支払請求権については、1年の時効とは別に、5年の時効が定められています。

遺留分の時効を止める方法

遺留分侵害額請求権は、1年の時効が完成する前に「遺留分侵害額の請求をする」という意思を請求の相手に伝えることで、「行使した」ということができ、時効による消滅を防ぐことが可能となります。

このとき、言った言わないのトラブルを避けるために、弁護士から内容証明郵便という方法で請求してもらうことをおすすめいたします。

遺留分の時効について詳しくは以下をご覧ください。

遺留分についてのQ&A

![]()

まだ生まれていない子(胎児)に遺留分はある?

![]() 被相続人が亡くなった時まだ生まれていなかった子(胎児)は、相続に関する場面では既に生まれたものとして扱われ、相続人となります。

被相続人が亡くなった時まだ生まれていなかった子(胎児)は、相続に関する場面では既に生まれたものとして扱われ、相続人となります。

すなわち、遺留分権利者にもなります(民法886条)。

ただ、残念ながら生きて生まれることができなかった場合は、初めから相続人でなかったこととなるため、遺留分も認められません(民法886条2項)。

![]()

除斥期間を経過した場合に遺留分の請求はできない?

![]() 原則として、相続開始時から10年が経過すれば、遺留分を請求することはできません。

原則として、相続開始時から10年が経過すれば、遺留分を請求することはできません。

しかし、ケースによっては、遺留分の請求が期待できないような状況も考えられます。

このような特別な事情がある場合、その事情が解消された時から6ヶ月以内であれば、遺留分の請求が認められる場合もあります(仙台高判平27.9.16)。

ただし、特殊例外的な場合となりますので、くわしくは相続に強い弁護士に相談なさると良いでしょう。

まとめ

以上、遺留分の基礎的な知識について、詳細に、かつ、できるだけわかりやすく解説しました。

遺留分については、侵害額の計算方法が複雑であり、相続に関する専門知識がないと算定が難しい場合があります。

請求方法についても、具体的な状況において、相手に通知すべき内容は異なってきます。

さらに、実際に遺留分を侵害されたかもしれないとなると、遺贈や贈与された物を探し出して特定し、その価額について評価をしなければなりません。

しかし、一般の方では、探し出すための調査も価額の評価も難しいという問題があります。

そのため、そもそも遺留分が侵害されているのかがわからないということが、現実には多くあります。

遺留分についての問題の解決は、専門家の適切なサポートを受けながら進めていくことをおすすめします。