遺留分侵害額請求とは、相続人に認められた最低限の取り分(遺留分)が侵害されている場合に、侵害者に対してその分のお金を求めることをいいます。

遺留分侵害額請求は、遺留分を持つ相続人にとって重要な制度です。

ここでは遺留分の意味、請求できる人、遺留分侵害額の計算方法、請求の仕方や時効等の注意点を解説しています。

遺留分侵害額請求でお困りの方はぜひ参考になさってください。

目次

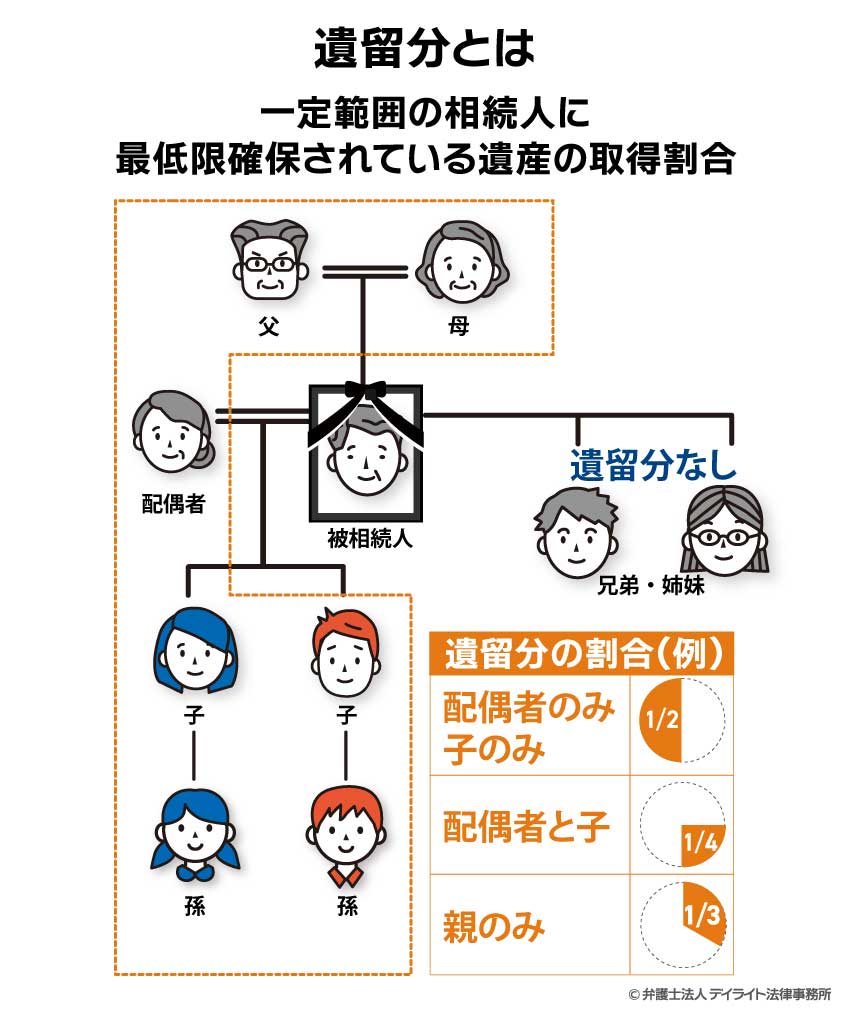

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に認められた最低限の取り分のことをいいます。

下図は、遺留分が認められている相続人の範囲と遺留分の割合をまとめたものとなります。

遺留分を請求できる人

遺留分を請求できる人(権利者)は、①配偶者、②子または子の代襲相続人(孫など)、③直系尊属(親、祖父母など)です。

兄弟姉妹は遺留分権利者ではないので注意が必要です。

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、遺留分が侵害されている場合に、侵害している人に対して、その分のお金を求めることをいいます。

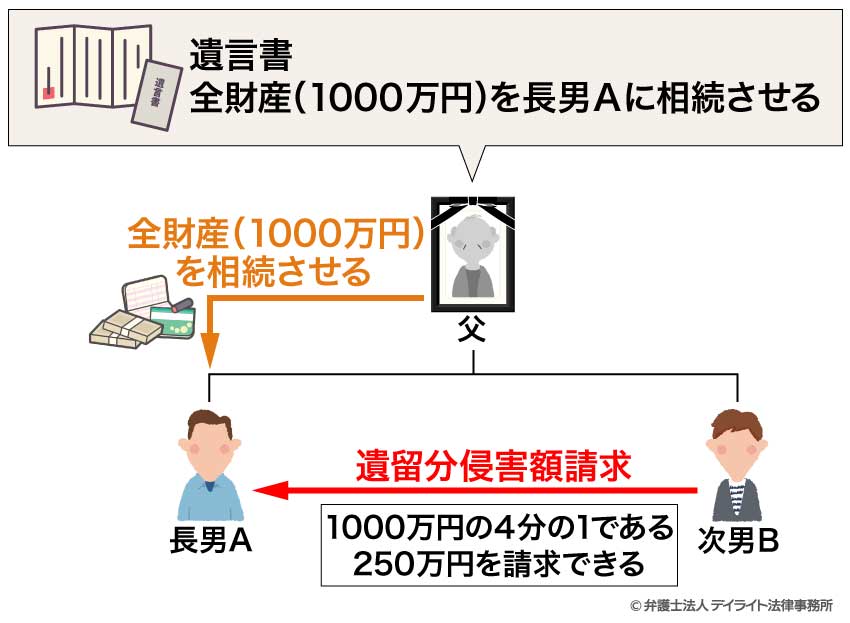

例えば、父と子供二人(長男A・次男B)の世帯で、亡くなった父が長男Aさんに対して、全財産(1000万円)を相続させるという内容の遺言書を作成していたとしましょう。

次男Bさんには4分の1の遺留分があり、これが侵害されていることとなります。

この場合、BさんはAさんに対して、1000万円の4分の1である、250万円を請求できるのです。

遺留分侵害額請求の時効

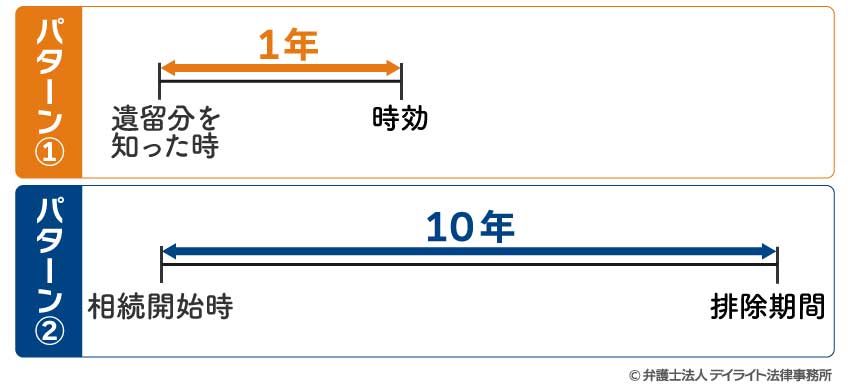

遺留分には、「遺留分を知った時から1年」または「相続開始から10年」という2つの権利行使の期限が定められています。

1年の期限は「時効」であり、10年の期限は「除斥期間」であるとされています。

1年の時効について

遺留分侵害額請求権は、遺留分の侵害を請求できる人が、①相続が開始した事実(被相続人が亡くなった事実)と、②遺留分を侵害する贈与や遺贈があった事実を知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。

10年の除斥期間

「除斥期間」は「時効」のように権利者の主観を問題としません。

すなわち、時効とは異なり、①相続が開始した事実や②遺留分を侵害する贈与や遺贈があった事実を知らなかったとしても、客観的に被相続人の死亡から10年が経過すると、権利が消滅します。

遺留分侵害額の計算方法

以下では実際にいくら遺留分侵害額請求ができるのか、計算方法を解説します。

遺留分侵害額の計算

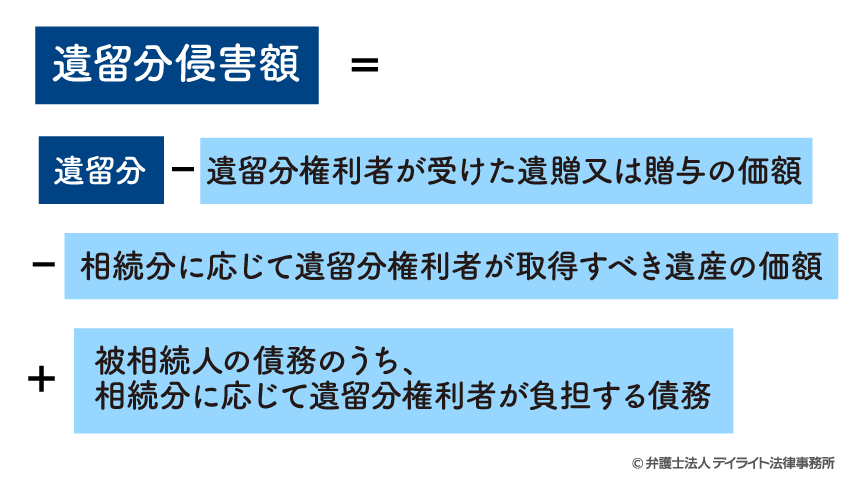

遺留分侵害額は、次の計算式によって算出します(民法1046条2項)。

上の計算式のうち、「遺留分」以外の項目については具体的な状況によって異なります。

以下では、まず「遺留分」の計算方法について解説し、具体例をもとに遺留分侵害額を算出していきます。

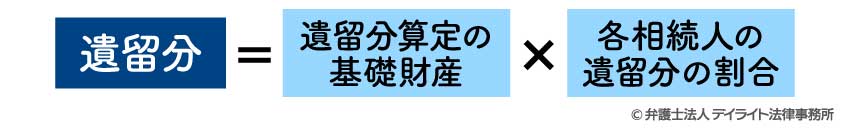

遺留分の計算式

各相続人の遺留分は、以下の計算式で求めます。

上記の計算式の「各相続人の遺留分の割合」については、下の早見表をご参照ください。

上記の計算式の「各相続人の遺留分の割合」については、下の早見表をご参照ください。

遺留分の早見表

| 相続人 | 遺留分の割合 | ||

|---|---|---|---|

| 配偶者 | 子 | 直系尊属 | |

| 配偶者のみ | 1/2 | ||

| 配偶者と子 | 1/4 | 1/4 | |

| 子のみ | 1/2 | ||

| 配偶者と直系尊属 | 1/3 | 1/6 | |

| 直系尊属のみ | 1/3 | ||

| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 *兄弟姉妹にはなし |

||

誰が相続人となるかの組み合わせによって、遺留分が変わることがあるので、注意してください。

子や直系尊属が複数いるときは、子、直系尊属の遺留分をその人数で割ったものが、1人分の遺留分となります。

具体例 子3人のみが相続人の場合

1人分の遺留分 1/2 ÷ 3 = 1/6

遺留分の計算について、さらに詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

遺留分侵害額を具体例で計算!

亡Aには、妻Bと子Cがいました。

亡Aの遺産は4000万円でした。

特別受益・生前贈与・負債はありません。「妻Bに3600万円を相続させる」との亡Aの遺言があったため、各相続人の相続分は以下のとおりとなりました。

妻B:3600万円

子C:400万円

上の事例で、子Cの遺留分侵害額を計算してみます。

相続人として配偶者と子がいる場合、子の遺留分の割合は1/4なので、子Cの遺留分は

です。

今回のケースでは、Cは遺贈も贈与も受けておらず、相続債務の負担もないので、上記の遺留分の額から相続分に応じて取得できる額(400万円)を控除することで遺留分侵害額が求められます。

そうすると、遺留分侵害額は、

となります。

つまり、子Cは、妻Bに対し、遺留分侵害額請求をして600万円の支払いを求めることができるのです。

先ほどの事例はごく単純なものですが、実際の事案では、

- 贈与や遺贈が複数ある場合

- 遺留分権利者も贈与などを受けている場合

- 贈与や遺贈されたものの価額を算定しなければならない場合

- 贈与や遺贈が遺留分侵害額請求の対象となるかはっきりしない場合

- 被相続人に負債があった場合

など、複雑かつ専門的な問題が絡んでくる場合が多々あります。

そのため、遺留分侵害額請求を検討される際には、相続に詳しい弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

詳しくは、こちら(遺産相続を弁護士に相談すべき5つの理由)をご覧ください。

当事務所の相続対策チームは、相続問題に注力する弁護士、税理士等で構成されるチームであり、遺留分に関するご相談にも対応しています。

当事務所へのご相談の流れについては以下のページをご覧ください。

当サイトには、手軽に遺留分の概算ができる「遺留分計算シミュレーター」もございます。

こちらもどうぞご活用ください。

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い〜法改正の影響

以前は、遺留分を取り戻す方法として「遺留分減殺請求」(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)という制度がありました。

しかし、この制度は、平成30年に成立した改正法(令和元年7月1日施行)により廃止されました。

そして、この改正法により、新しく、「遺留分侵害額請求」の制度が始まったのです。

令和元年7月1日より前に亡くなった方の相続では、旧制度である「遺留分減殺請求」をすることとなります。

同日以降(令和元年7月1日を含みます。)に亡くなった方の相続では、新しくなった「遺留分侵害額請求」をすることとなります。

以下、2つの制度で異なる点(法改正のポイント)についてご紹介します。

法改正前の遺留分減殺請求は、遺留分を侵害する遺言や贈与の効果を失効させる、という制度でした。

その結果、遺言や贈与の対象となった物そのもの(不動産、株式など)に対する権利(所有権など)が、遺留分権利者に戻されていました。

しかし、この制度だと、対象となった物が遺留分権利者と受贈者又は受遺者の共有になってしまう、ということが多く生じました。

共有になってしまうと、その物を利用したり処分したりするために互いの合意が必要、ということになってしまい、多くの支障が生じます。

こうした現状を改善するため、遺留分減殺請求の制度が廃止され、新しく遺留分侵害額請求の制度が設けられました。

遺留分侵害額請求では、遺留分を侵害する遺言や贈与の効果は消滅することはありません。

そのため、遺言などで受遺者などに譲られた財産そのものを取り返すことはできなくなりました。

代わりに、遺留分権利者には、遺留分を侵害された分に当たる金額を金銭で支払うよう求める権利が与えられたのです。

法改正前の「遺留分減殺請求」では、相続人に対する贈与で特別受益に当たるものは、時期を問わずに遺留分算定のための財産の価額に含まれ、遺留分減殺の対象となるとされてきました。

しかし、法改正後の「遺留分侵害額請求」では、特別受益であっても、相続開始前10年以内にされたもののみが遺留分算定のための財産の価額に含まれることとなりました(民法1044条3項)。

そのため、相続開始前10年よりも前になされた贈与は、遺留分を考えるに当たっては考慮されないこととなりました。

ただし、被相続人と受贈者がいずれも遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与の場合は、10年より前の贈与であっても、遺留分を算定するための財産の価額に含まれます。

受遺者・受贈者でも、不動産など金銭以外のものを受け取った場合、遺留分侵害額請求を受けてもすぐには現金を用意できないことがあります。

そのような場合には、受遺者や受贈者は、裁判所に請求して、遺留分侵害額に係る債務の支払について一定の猶予期間をもらうことができます(民法1047条5項)。

遺留分侵害額請求を受けた受遺者又は受贈者が、遺留分権利者が承継する相続債務(被相続人の借金など)を消滅させる行為(弁済、免責的債務引受など)をすることがあります。

そのような場合は、受遺者又は受贈者が遺留分権利者に対して意思表示をすれば、消滅した債務の額の限度で、遺留分侵害額に係る債務を消滅させることができるようになりました。

遺留分侵害額請求のやり方

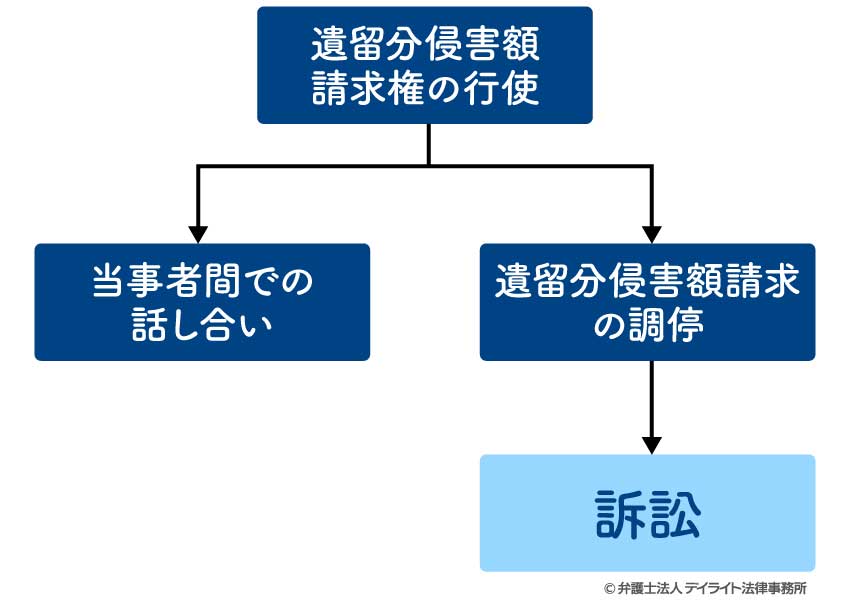

遺留分侵害額請求の流れ

まず、遺留分侵害額請求の流れを見てみましょう。

遺留分侵害額請求権を行使する

遺留分侵害額請求をする場合、まずは、遺留分侵害額請求権の行使をします。

実際に遺留分の侵害に関する問題が生じた場合、まずは、相続人、受遺者、受贈者の間で話し合うことになるでしょう。

その中で、遺留分侵害額請求権の行使をする、といった内容の話をすることもあると思います。

しかし、遺留分侵害額請求権の行使は、内容証明郵便によってする方が良いです。

口頭や内容証明郵便以外の手紙などで伝えただけでは、後に相手方との間で「遺留分侵害額請求権を行使したかどうか」について争いになったとき、証拠が用意できない可能性があります。

そうすると、最終的に、遺留分侵害額請求権を行使した事実を立証することができなくなる可能性があるのです。

遺留分侵害額請求権の行使には、1年という厳しい期間制限があります。

そのため、遺留分侵害額請求権を行使した事実を立証することができないと分かった時点で請求権の行使をやり直そうとしても、もう手遅れになっている可能性が高いのです。

話し合いがスムーズに進みそうにない場合や、被相続人が亡くなってから1年の請求権行使の期限が迫っている場合は、後々遺留分侵害額請求権の行使をしたことを証明できるよう、日付と内容が証拠として残る内容証明郵便によって、遺留分侵害額請求権を行使する意思表示をすることを強くおすすめします。

内容証明郵便の書き方には、はっきりと遺留分侵害額請求権を行使することを書かなければならないなど専門的な知識が必要です。

一度、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

当事者間での話し合い

遺留分侵害額請求権を行使した後は、具体的な解決に向けて行動していきます。

解決方法の一つに、当事者間での話し合いがあります。

遺留分の回復のため、誰から誰に、どれだけの金額を、いつ支払うか、といった点について、当事者同士で話し合うのです。

当事者間での示談交渉であれば、裁判所を通さず、比較的少ない労力で短期間に問題解決できます。

しかし、あくまで当事者同士での話し合いとなるため、法律にのっとった適切な解決は保障されません。

また、相手方が交渉に応じない場合や決裂した場合には解決できません。

遺留分侵害額請求の調停を申立てる

遺留分侵害額の請求調停は、家庭裁判所の調停で話し合い、当事者間の合意により解決する方法です。

当事者間での話し合いによる解決が難しい場合、裁判所の調停委員が間に入ってくれることで、解決できる場合もあります。

ただし、一般に調停手続は長い期間がかかり、裁判所に出向く必要もあるので相当な労力を要します。

なお、遺留分侵害額請求については、訴訟を提起する前に家庭裁判所での調停をする必要があります(調停前置主義といいます。家事手続法257条)。

遺留分侵害額請求訴訟を起こす

調停で解決できなかった場合、次は、訴訟を提起して裁判をすることになります。

裁判では、最終的には裁判所が判決を下して、結論を出してくれます。

しかし、調停と同じく、一般に長期間を要します。

また、手続が複雑で、専門的知識が必要です。

詳しくは、以下のサイトを参照してください。

遺留分侵害額請求のポイント

ここでは、遺留分侵害額の請求をする側のポイントについてご紹介します。

請求された側のポイントについては後記「遺留分侵害額請求をされたらどうする?」でご紹介します。

時効に注意する

上で解説したとおり遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始(被相続人が亡くなったこと)と遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効により消滅してしまいます。

かなり短い期間ですので、注意が必要です。

遺留分侵害額請求権を行使した事実を残す

遺留分侵害額請求については、法律上、1年以内に行使すれば良く、その方法については明記されていません。

しかし、口頭だけの請求の場合、後で言った言わないのトラブルに発展することが多いです。

そのため、遺留分侵害額請求については、内容証明郵便を使い、かつ、専門家に依頼して専門家名で送付してもらうことを強くお勧めいたします。

遺留分侵害額請求をされたらどうする?

遺留分侵害額請求をされた方については、次の点に注意してください。

遺留分の請求期限を確認する

遺留分侵害額請求には、上で解説した請求期限があり、この期限を過ぎた後は、遺留分を請求することができなくなります。

そのため、遺留分の請求を受けた場合には、請求期限を過ぎていないかどうか(特に1年間の時効)をよく確認することが大切です。

請求されている遺留分の金額が適正か確認する

相手から請求されている遺留分の金額が適正なものであるとは限りません。

請求金額が過大な可能性もあることから、相手の言い分を鵜呑みにせず、遺留分の金額が適正なものかどうかをよく確認することが大切です。

遺留分侵害額請求のよくあるQ&A

ここでは遺留分侵害額請求についての多いご質問と回答をご紹介します。

![]()

遺留分の侵害額はいくらですか?

例えば、遺産が1000万円で遺留分の割合が4分の1の場合、250万円が遺留分の侵害額の目安です。

1000万円 ✕ 1/4 = 250万円

遺留分の侵害額のくわしい計算方法についてはこちらをご確認ください。

![]()

遺留分を請求できる対象は?

例えば、被相続人が愛人などの相続人以外の者に対して行った贈与等も対象となります。

遺留分侵害額請求は、期間の制限に注意が必要です。

遺留分侵害額請求は、相続開始前の1年間※に行われた贈与が対象となります。

※特別受益に該当する場合は10年間

もっとも、被相続人と受贈者が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合は期間制限はありません。

まとめ

今回は、遺留分侵害額請求について、制度の内容、遺留分侵害額請求の権利者及び相手方、遺留分侵害額の計算方法、遺留分侵害額の請求の仕方などの点を解説いたしました。

遺留分侵害額請求は、遺留分権利者に一定の財産を確保し、その生活を守るための重要な権利です。

しかし、遺留分の計算をするときなどに、複雑かつ専門的な知識が必要となってきます。

権利行使できる期間が短くもありますので、早めに、相続問題に精通した弁護士に相談されることをおすすめします。