法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは、相続人それぞれが、被相続人(亡くなった方)の遺産をどのくらい相続することができるのかについて、法律が定めている一定の割合のことです。

あくまで目安の分け方であり、強制力があるものではありません。

被相続人からみた立場によって割合が異なり、遺産を分ける場面(遺産分割協議など)で使用されます。

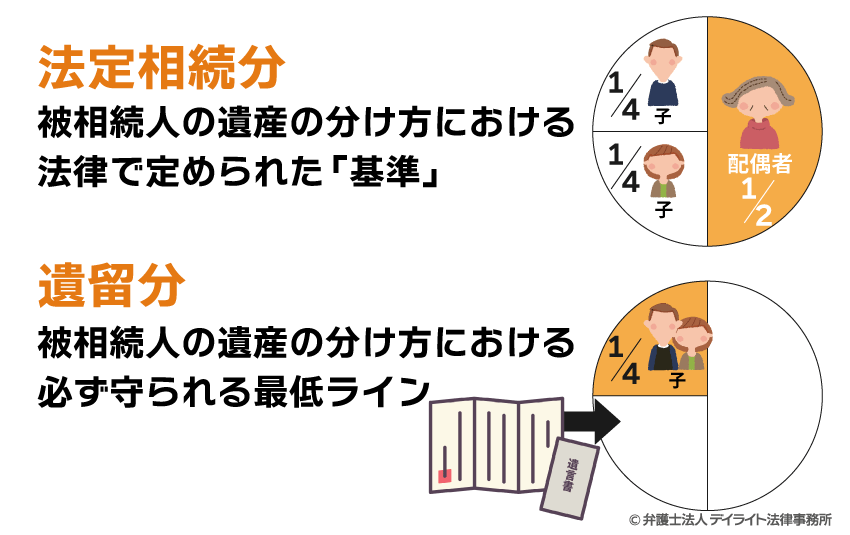

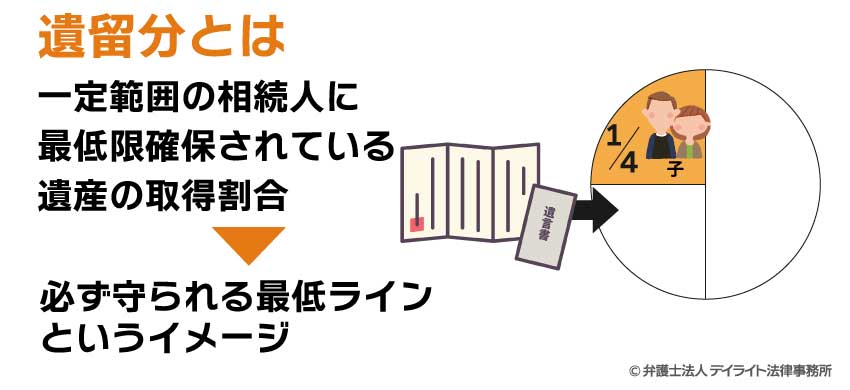

遺留分(いりゅうぶん)とは、一定範囲の相続人に最低限確保されている遺産の取得割合のことです。

遺言や多額の生前贈与により、遺留分を満たすだけの財産を相続できない場合、遺留分権利者は遺言や贈与で被相続人から財産をもらった人に対して、遺留分を主張することができます。

わかりやすくいうと、被相続人の遺産の分け方において、「法定相続分」は基準で、「遺留分」は必ず守られる最低ラインというイメージです。

ここでは、法定相続分と遺留分の違いについて、比較表を用いながら、わかりやすく解説していきます。

最後まで読んでいただくことで、両者の違いをスッキリと整理していただけるかと思います。

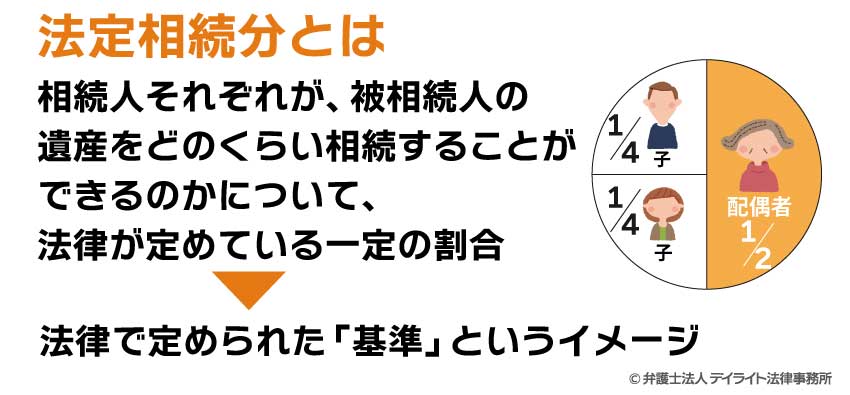

法定相続分とは

法定相続分とは、相続人それぞれが、被相続人の遺産をどのくらい相続することができるのかについて、法律が定めている一定の割合のことです。

具体例

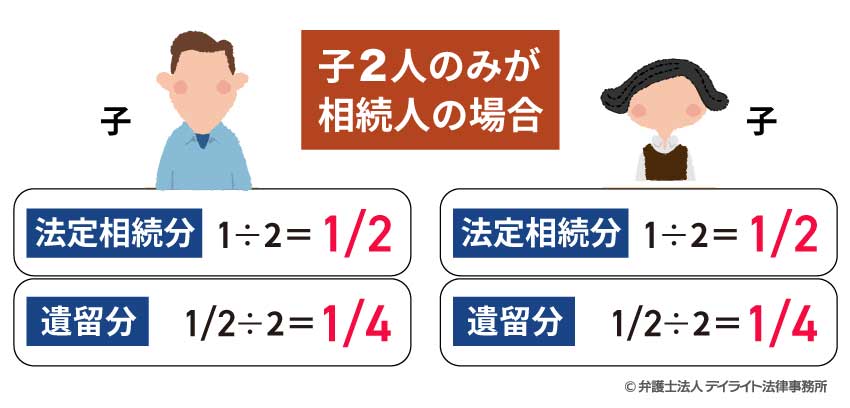

被相続人の相続人に配偶者と子どもが2人いる場合の法定相続分は、

- 配偶者:1/2

- 子どもが2人:残りの半分(1/2)を2人で半分(1/4ずつ)

といったように決まっています。

法定相続分は目安の分け方であり、強制力はなく、「絶対にその割合に従って遺産を分けなければならない」というものではありません。

そのため、相続人全員が同意すれば、遺産の分け方は法定相続分に従わずに決めることも可能です。

法定相続分が用いられるケース

相続人が複数いる場合、遺言などによって異なる指定がされているのでなければ、この法定相続分に従って遺産が分割されます。

実際の場面でいうと、法定相続分は、遺産をどのように分けるかの話し合い(「遺産分割協議」といいます)のときの基準として用いられます。

遺産分割協議では、各相続人の法定相続分を一つの基準として、実際の遺産をどう分けるかを協議していきます。

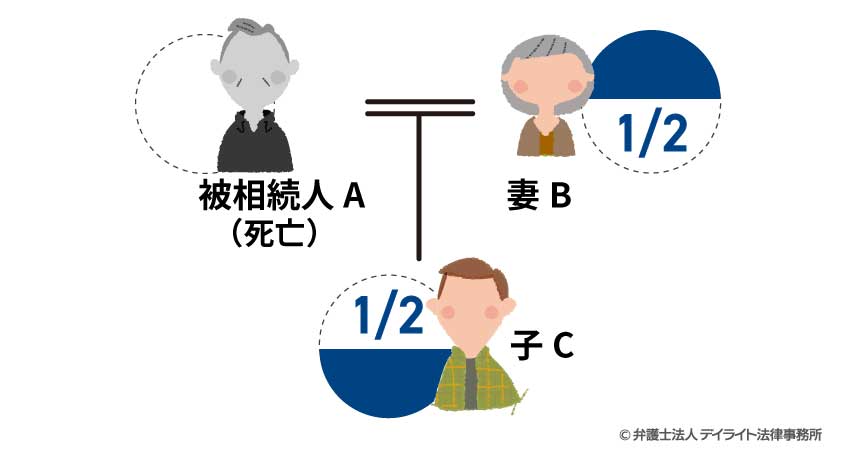

具体例

例えば、亡くなった方(法律では「被相続人」といいます)Aの遺産を、妻B、子Cで分けるために遺産分割協議をするとします。

妻Bと子Cの法定相続分はどちらも2分の1なので、他の主張(寄与分、特別受益など)がなければこの法定相続分を一つの基準とし、遺産を半分に分けることを基本方針として、協議をすすめていくことになります。

(法定相続分)

第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

引用元:民法|電子政府の窓口

遺留分とは

遺留分とは、一定範囲の相続人に最低限確保されている遺産の取得割合のことです。

遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の遺留分を有する相続人(遺留分権利者)です。

遺留分は、被相続人が自分の財産を死後どのように処分するか決める自由を一部制限するもので、遺言や多額の生前贈与があった場合に使われます。

遺留分の割合は、法定相続分が使われており、「法定相続分の半分」(ただし、親のみが相続人の場合は「法定相続分の3分の1」)と理解しておくとわかりやすいでしょう。

遺留分が用いられるケース

たとえば、被相続人が遺言で、「遺産はすべて長男に相続させる」と書き残していたとします。

このようなときでも、遺留分を有する相続人(「遺留分権利者」といいます)であれば、この長男に対して、「自分には遺留分があるのだから、その分をお金で支払って」と主張することができるのです。

具体例相続人に配偶者と子ども1人いる場合、子どもは必ず、1/4はもらえるというように決まっています。

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

引用元:民法|電子政府の窓口

法定相続分と遺留分の違いをわかりやすく比較

法定相続分と遺留分について、

- ① 権利者と優先順位の違い

- ② 計算方法と割合の違い

- ③ 対象となる財産の違い

- ④ 時効の違い

- ⑤ 権利行使の方法の違い

があります。

以下、解説します。

①権利者と優先順位の違い

法定相続分と遺留分の権利者と優先順位の違いをまとめると、下表のようになります。

| 権利者と優先順位の違い | |

|---|---|

| 法定相続分 | 遺留分 |

|

兄弟姉妹以外の相続人

|

法定相続分の場合

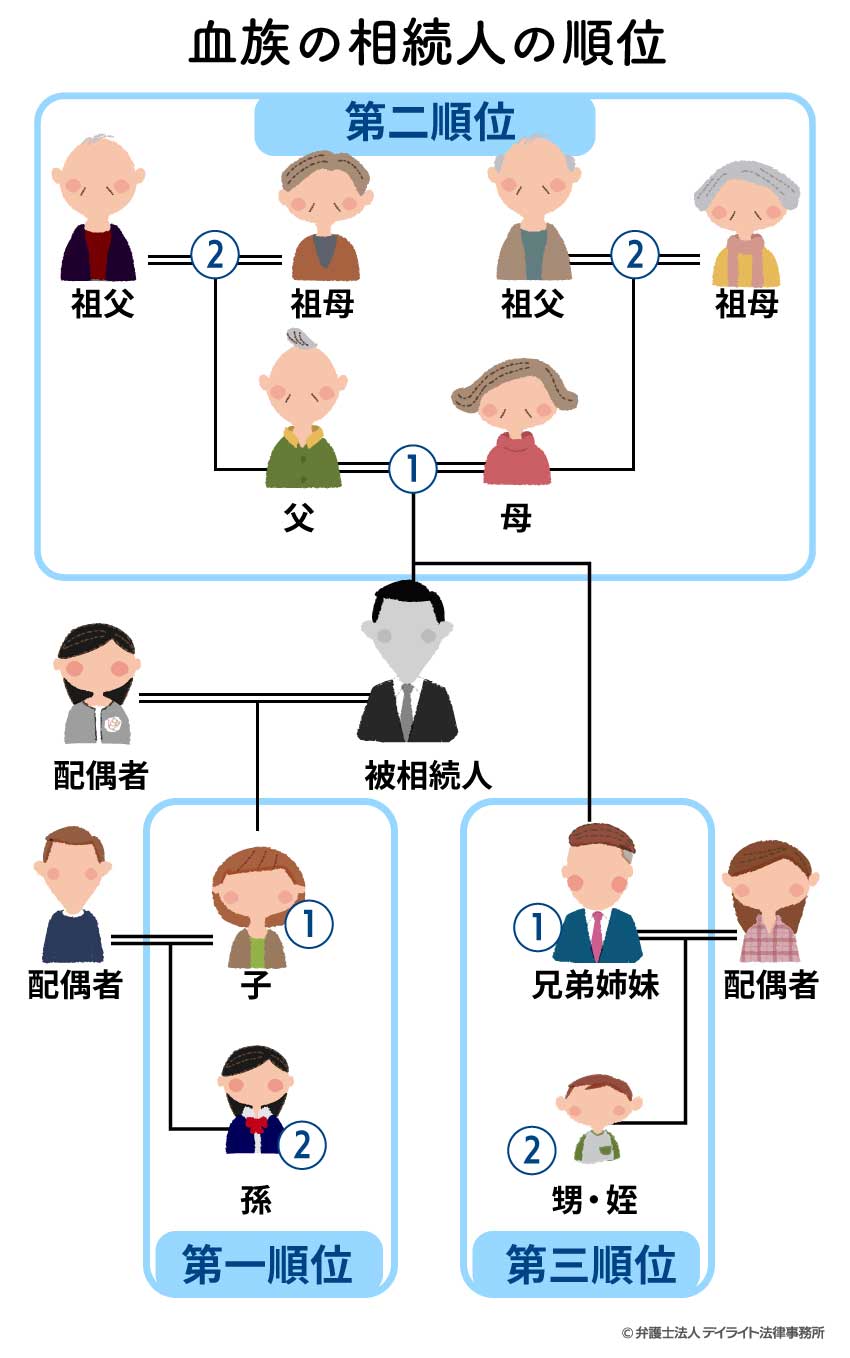

法定相続分を有する相続人(「法定相続人」といいます)は、民法によって次のように定められています。

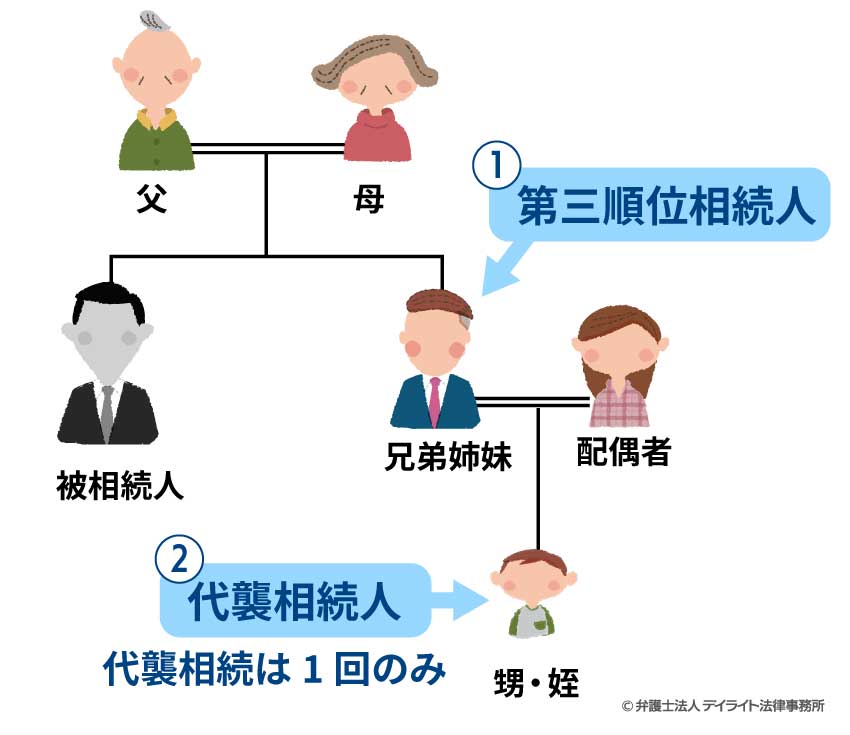

血がつながった血族の相続人には、順位が定められています。

先順位の相続人がいないときにはじめて、次の順位の人が相続人となります。

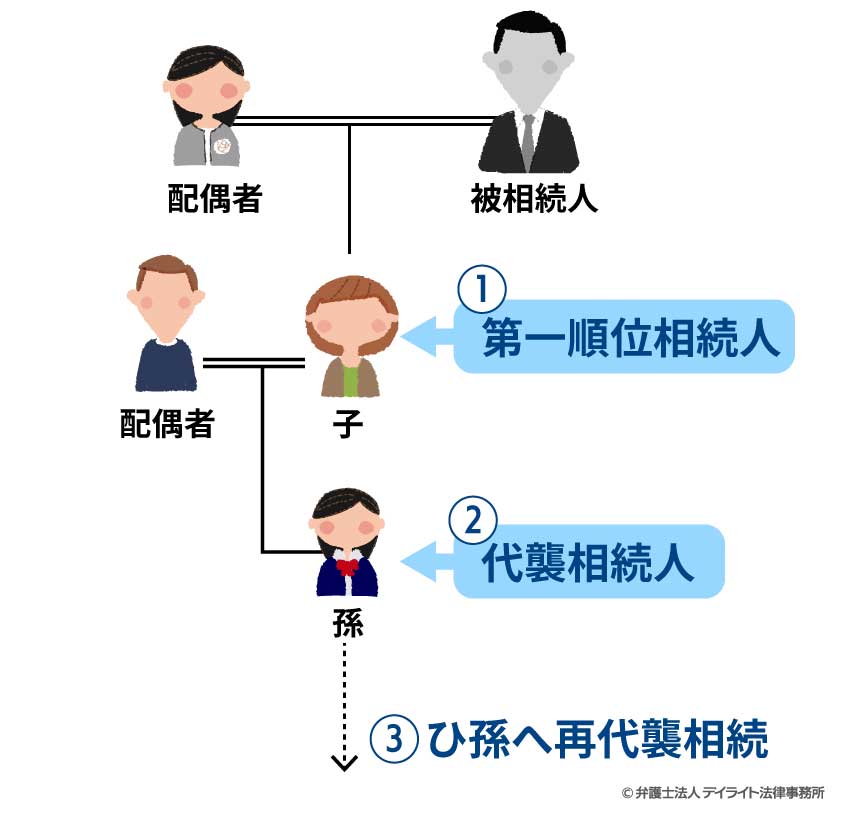

第一順位の相続人は、子です。(民法887条1項)

子が死亡しているときは、その子(被相続人からみると孫)が相続人となります(代襲相続といいます)。(民法887条2項)

その代襲相続人(孫)も死亡しているときは、さらにその孫の子(被相続人のひ孫)が再代襲相続する、といったように続きます。(民法887条3項)

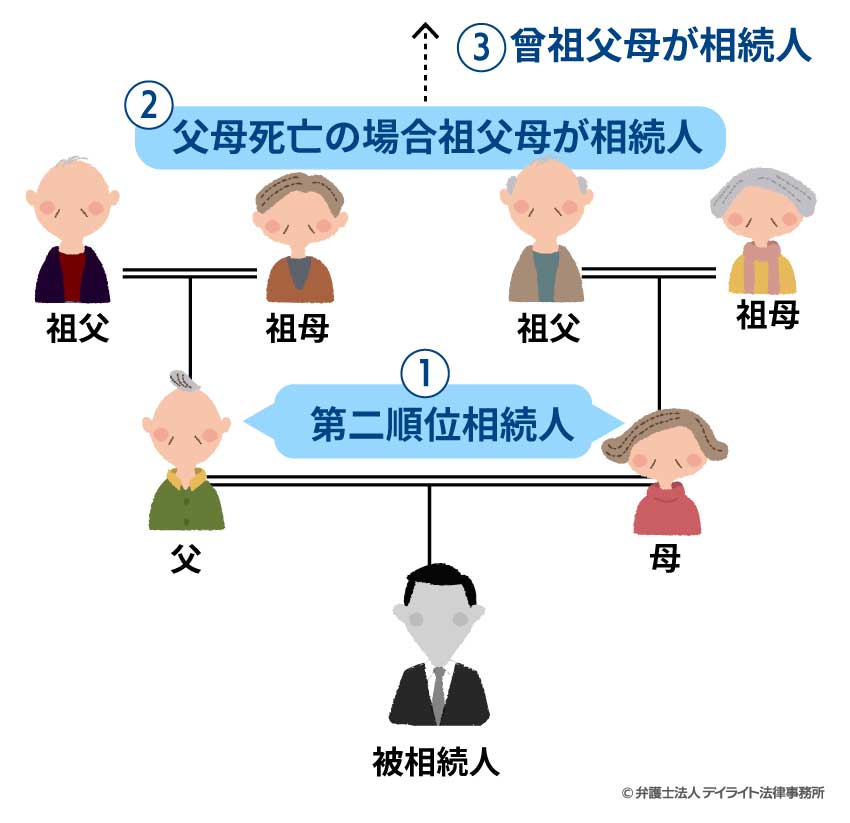

第二順位の相続人は、直系尊属(父母、祖父母など)です。(民法889条1項1号)

被相続人に子がいない場合、直系尊属が相続人となります。

まずは父母が相続人、父母ともにいないときは祖父母が相続人、祖父母もともにいないときは曾祖父母が相続人となります。

第三順位の相続人は、兄弟姉妹です。(民法889条1項2号)

被相続人の子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹についても代襲相続があり、兄弟姉妹が死亡している場合はその子(被相続人のおいやめい)が相続人となります。(民法889条2項)

ただし、兄弟姉妹についての代襲相続は1回しか認められておらず、被相続人のおい・めいが亡くなっていても、その子どもが再代襲相続することはできません。

配偶者は、常に相続人となります。(民法890条)

遺留分の場合

遺留分を有する者(「遺留分権利者」といいます)は、「兄弟姉妹以外の相続人」です。

したがって、遺留分権利者は、①配偶者、②子(いない場合は孫など)、③直系尊属(父母、祖父母など)となります。

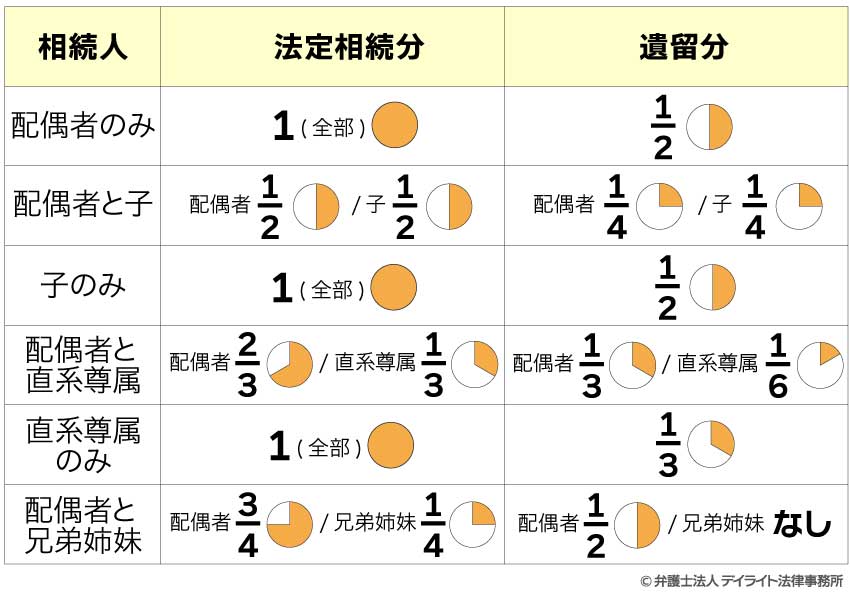

②計算方法と割合の違い

法定相続分と遺留分では、割合も違います。 ※ 子、直系尊属が複数いる場合、子、直系尊属の法定相続分、遺留分をその人数で割ったものが、1人分の法定相続分、遺留分となります。

※ 子、直系尊属が複数いる場合、子、直系尊属の法定相続分、遺留分をその人数で割ったものが、1人分の法定相続分、遺留分となります。

この表を見てわかるように、相続人が配偶者のみ、配偶者と子ども、子どものみの場合、遺留分の割合は、法定相続分の半分となります。

※父母の一方のみが共通する兄弟姉妹(父親か母親が違う)の相続分は、父母が同じである兄弟姉妹の2分の1となります。

③対象となる財産の違い

法定相続分の場合

法定相続分の場合、対象となる財産は、亡くなった方の遺産です。

例えば、預貯金、不動産、株式などのプラスの財産のほか、借金等のマイナスの財産も含まれます。

ただし、一身専属権などは除きます。

遺留分の場合

遺留分侵害額請求の対象となるのは以下の財産です。

- 遺言によって受け取った財産

- 贈与によって受け取った財産

上記の行為によって権利者の遺留分が侵害されたとき、遺留分権利者は遺留分侵害額請求を行うことができます。

④時効の違い

法定相続分の場合

法律上、遺産分割協議に期限はありません。

しかし、相続開始から10年が経過すると寄与分の主張ができなくなるため注意が必要です。

また、相続登記は3年以内に手続きが必要で、相続税の申告期限は10か月以内と決められています。

遺留分の場合

遺留分には、1年または10年という権利行使の期限が定められています。

1年の期限は「時効」であり、10年の期限は「除斥期間」であるとされています。

また、遺留分侵害額請求権を行使したことによって発生した金銭支払請求権について、1年の時効とは別に、5年の時効が定められています。

⑤権利行使の方法の違い

法定相続分の場合

法定相続分の場合、遺産を取得するための方法として、①遺産分割協議、②遺産分割調停、③遺産分割審判の3つがあります。

遺産分割協議は相続人間での話し合いであり、裁判所は関与しません。

遺産分割調停と審判は、相続人間で解決しない場合に裁判所の関与のもと、遺産分割を行う手続きです。

遺留分の場合

遺留分の場合、遺留分権利者から遺留分を侵害している者(受贈者や受遺者)に対し、金銭を請求する方法で行使します。

相手がこれに応じない場合は、調停を申し立てます。

調停が不成立の場合は、訴訟を提起することとなります。

法定相続分と遺留分の使い方

法定相続分

「法定相続分」は、主として遺産を分ける場(遺産分割協議)で用いられます。

具体例を見ながら解説しましょう。

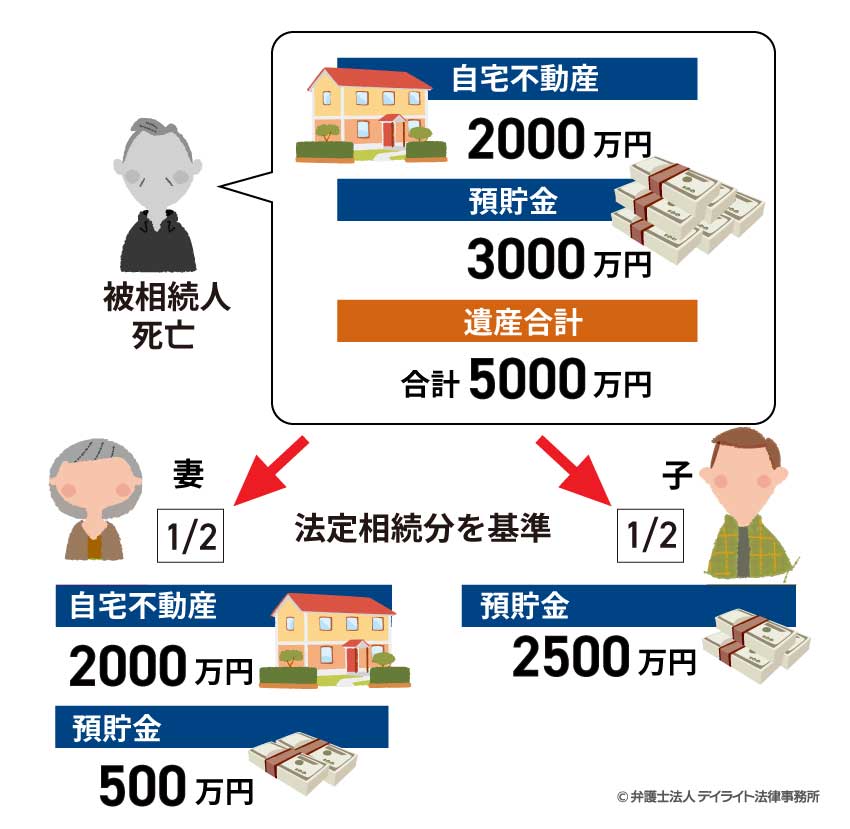

具体例被相続人の妻と子1人で遺産(自宅2000万相当、預貯金3000万円。合計5000万円相当)を分けることになったとします。

妻と子1人が相続人の場合、法定相続分は、妻も子もそれぞれ2分の1です。

そこで、この法定相続分を基準として、妻も子も2500万円相当の財産を取得する方針で協議して、妻が自宅と預貯金500万円、子が預貯金2500万円を得る、という内容で合意ができました。

このように、法定相続分は、遺産分割協議において、どのように遺産を分けるかの1つの基準として働きます。

遺産分割協議ができず、裁判所の審判で遺産を分割する場合も、法定相続分が基準とされます。

遺留分

遺留分は、被相続人が遺言などで遺産を特定の人に多く譲ってしまったような場合に、この遺産を取り返すための権利として使われます。

こちらも具体例を見ながら解説しましょう。

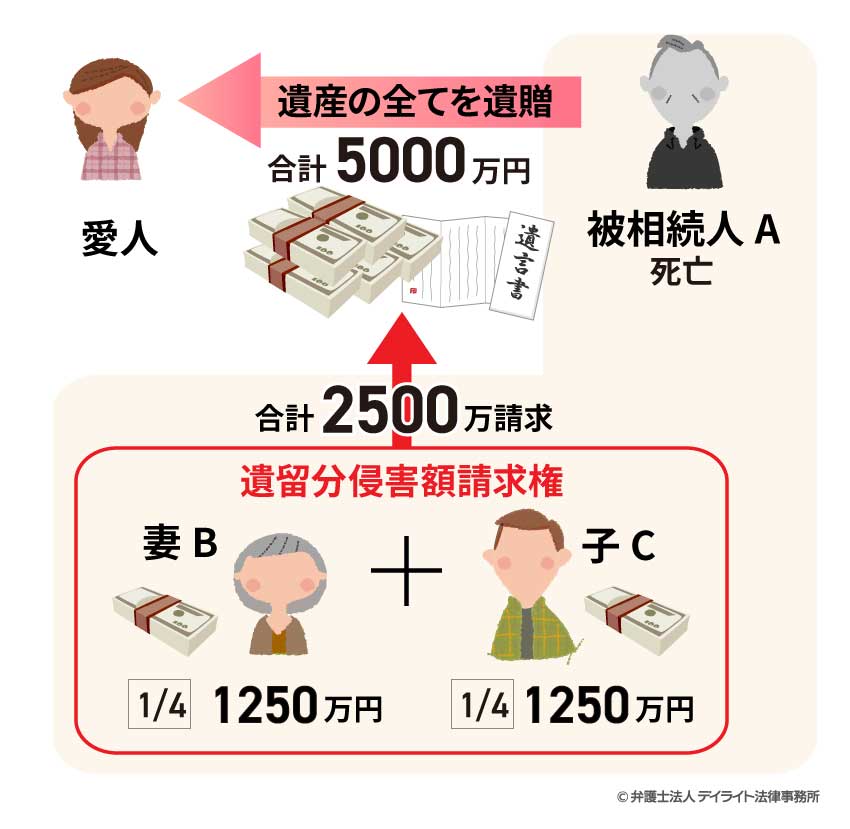

被相続人亡Aさんには妻B、子Cがいたのですが、遺言で「愛人に遺産の全てを遺贈する」と定めてしまいました。亡Aの遺産は、総額で5000万円相当です。妻Bと子Cは、亡Aの遺産を取り返すべく、遺留分を主張することにしました。妻と子の遺留分は、妻も子もそれぞれ4分の1です。妻Bと子Cは、愛人に対し、1人当たり遺産の4分の1に当たる1250万円(B、C二人分で合計2500万円)を支払うよう求めることができます(このように、遺留分を侵害された金額に相当する金銭を支払うよう請求する権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。)。

このように、遺留分は、遺言等で遺留分相当の遺産すらもらえなくなってしまったときに、遺産の一部を取り返すために使われるものです。

具体的なケースでの法定相続分・遺留分

法定相続分も遺留分も、相続人の組み合わせによって割合が変わりますし、権利者も異なります。

以下では、遺産が6000万円相当あった場合を例に、さまざまな相続人の組み合わせにおける法定相続分と遺留分の金額を計算し、表にしてみました。

被相続人亡A:遺産6000万円相当

| 法定相続分 | 遺留分 | |||

|---|---|---|---|---|

| 相続人 | 割合 | 具体的金額 | 割合 | 具体的金額 |

| 妻Bのみ | 1(全部) | 6000万円 | 1/2 | 3000万円 |

| 妻B 子C |

妻B:1/2 子C:1/2 |

妻B:3000万円 子C:3000万円 |

妻B:1/4 子C:1/4 |

妻B:1500万円 子D:1500万円 |

| 妻B 子C 子D |

妻B:1/2 子C:1/4 子D:1/4 |

妻B:3000万円 子C:1500万円 子D:1500万円 |

妻B:1/4 子C:1/8 子D:1/8 |

妻B:1500万円 子C:750万円 子D:750万円 |

| 子C 子D |

子C:1/2 子D:1/2 |

子C:3000万円 子D:3000万円 |

子C:1/4 子D:1/4 |

子C:1500万円 子D:1500万円 |

| 妻B 父E 母F |

妻B:2/3 父E:1/6 母F:1/6 |

妻B:4000万円 父E:1000万円 母F:1000万円 |

妻B:1/3 父E:1/12 母F:1/12 |

妻B:2000万円 父E:500万円 母F:500万円 |

| 父E | 父E:1 (全部) |

父E:6000万円 | 父E:1/3 | 父E:2000万円 |

| 妻B 兄G |

妻B:3/4 兄G:1/4 |

妻B:4500万円 兄G:1500万円 |

妻B:1/2 兄G:なし |

妻B:3000万円 兄C:なし |

当サイトには、簡単に法定相続分、遺留分の計算ができる

相続割合シミュレーター

遺留分計算シミュレーター

があります。

下のリンクから、ぜひご活用ください。

まとめ

今回は、遺留分と相続分の違いについて、権利者、割合、用いられる場面の違いなどを解説しました。

法定相続分と遺留分の違いはおわかりいただけたでしょうか?

法定相続分は、遺産分割協議などで遺産を分けていく場面で用いられます。

遺留分は、遺言などのせいで、もらえる遺産の額があまりにも減ってしまった場合に、遺産を取り返すために使われます。

相続については、難しい法律上の問題なども多々ございます。

遺産分割や遺留分に関する話し合いがうまく進まない場合は、一度、弁護士などにご相談されるとよいと思います。