即時抗告とは?離婚で使用する場面や期間・流れ【弁護士解説】

即時抗告とは、裁判所が出した判断(審判など)に対し、一定の期間内に不服を申し立てる手続きのことをいいます。

離婚に関連する場面では、婚姻費用などの「審判」に対する不服申立ての手段として使われることが多いです。

即時抗告ができる期間は限られており、審判に対する即時抗告は2週間以内に申立てをしなければなりません。

そのため、即時抗告をお考えの場合は、手続きの流れを押さえて素早く対応できるようにしておく必要があります。

そこで、ここでは即時抗告について、離婚で使用する場面や期間・流れについて解説いたします。

目次

即時抗告とは

即時抗告とは、裁判所が出した判断(審判など)に対し、一定の期間内に不服を申し立てる手続きのことをいいます。

即時抗告を申し立てると、高等裁判所で再度審理をしてもらうことができます。

即時抗告と通常の抗告との違い

「抗告」とは、裁判所の判断(決定、命令、審判)に対し、不服を申し立てる手続きのことをいいます。

抗告は、通常の抗告(「通常抗告」といいます。)と即時抗告に分類することができます。

通常抗告は、一般的な決定等に対する不服申立てであり、「いつまでに申立てをしなければならない」という期間の定めはありません。

一方、即時抗告は、法律で明記された特定の場合にのみ認められる不服申立てであり、申し立てられる期間は法律で定められています。

また、通常抗告は、申立てをしても、一度出された裁判所の決定等の効力はそのまま維持されます。

一方、即時抗告は、申立てをすると、一度出された裁判所の決定等の効力は、自動的にストップします(これを「執行停止の効力」といいます。)。

| 通常抗告 | 即時抗告 | |

|---|---|---|

| 対象 | 一般的に認められる | 法律で決められている |

| 期間の定め | なし | あり |

| 執行停止の効力 | なし | あり |

即時抗告と上訴(控訴や上告)との違い

裁判所の判断に対する不服申立てには、「控訴」や「上告」というものもあります。

即時抗告と控訴や上告では、不服申立ての対象とする裁判(=裁判所の判断)の形式が異なります。

裁判の形式には、「判決」「決定」「命令」「審判」などがあります。

このうち、「判決」に対する不服申立てが「控訴」又は「上告」です。

第一審の判決に対する不服申立てを「控訴」、第二審の判決に対する不服申立てを「上告」といいます。

一方、「決定」、「命令」、又は「審判」に対する不服申立てが「抗告」です。

即時抗告は、抗告のうち、法律で個別に認められている場合のみ申立てできるものをいいます。

なお、「上訴」は裁判に対する不服申し立て全般のことを指します。

即時抗告(抗告)、控訴、上告はいずれも上訴の一種といえます。

| 即時抗告 | 控訴 | 上告 | |

|---|---|---|---|

| 共通点 | 裁判に対する不服申し立ての一種(上訴) | ||

| 不服の対象 | 決定、命令、審判 | 第一審の判決 | 第二審の判決 |

判決・決定・命令・審判の主な違いを簡単にまとめると、次のようになります。

| 判決 | 決定 | 命令 | 審判 | |

|---|---|---|---|---|

| 判断する事項 | 権利や義務の存否など | 手続きの進行に関する事項、附随的な事項(命令の方がより軽微な事項) | (権利や義務の存在を前提とした)法律関係の形成・調整 | |

| 手続き | 厳格 | 簡易・迅速 | 簡略・柔軟 | |

離婚時に即時抗告を使用する場面とは?

離婚に関連して即時抗告が使用される場面としては、次のようなものがあります。

養育費などの「審判」に不服がある場合

「審判」とは、裁判所が当事者の言い分や証拠資料を踏まえ、一定の判断を下す手続又はその判断のことをいいます。

離婚(夫婦の法律関係)に関連する審判には、次のようなものがあります。

| 審判 | 内容 |

|---|---|

| 子の引渡し・監護者指定の審判 | 子どもの父母の一方が他方に対し、子どもの引き渡しと自分を監護者と指定することを求める審判 |

| 婚姻費用分担請求審判 | 婚姻費用(夫婦や子どもの生活費)の金額や支払方法を取り決める審判 |

| 養育費請求審判 | 養育費(子どもの生活のための費用)の金額や支払方法を取り決める審判 |

| 財産分与請求審判 | 離婚に伴う夫婦の財産の清算に関する取り決めをする審判 |

| 面会交流審判 | 面会交流(子どもと離れて暮らす親が子どもと会うなどして交流すること)に関する取り決めをする審判 |

| 親権者変更の審判 | 離婚時に決めた子どもの親権者の変更に関する審判 |

これらの審判については、法律で「即時抗告ができる」と定められています(家事事件手続法156条1項)。

したがって、これらの審判に不服がある場合は、即時抗告をすることができます。

離婚の話し合いをしている最中に、妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまいました。

そこで、夫は、家庭裁判所に子の引渡し・監護者指定の審判を申し立てました。

しかし、審理の結果、申立ては認められず、引渡しの命令等を出してもらうことはできませんでした。

このケースで、審判の結果に納得がいかない夫は、即時抗告の申立てをすることができます。

筆者の経験上、上記のうちで、婚姻費用の審判、子の引渡し・監護者指定の審判については即時抗告を行うことが多いです。

養育費などの請求については、離婚調停と同時に行うことが多く、審判となることが比較的少ないためです。

保護命令の決定に不服がある場合

「保護命令」とは、DVを防止するため、被害者の申立てにより、裁判所が加害者に対し、被害者に接近してはならないことなどを命じるものです。

夫婦間や別れた元夫婦間で暴力があるケースでは、保護命令の申立てをする(又はされる)場合があります。

そして、保護命令についての裁判(決定)に不服がある場合は、即時抗告をすることができます(DV防止法16条1項)。

Aさんは夫による暴力から逃れるため、実家に避難し、夫に対する接近禁止命令の発令を求めて保護命令の申立てを行いました。

しかし、申立ては認められず、接近禁止命令を発令してもらうことはできませんでした。

このケースで、結果に納得がいかないAさんは、即時抗告の申立てをすることができます。

上記の例とは反対に、保護命令が発令された場合に、これを不服とする加害者が即時抗告をすることもできます。

なお、保護命令は、被害者の生命や身体を保護するための制度であることから、即時抗告の期間や効力は例外的なものとなっています。

具体的には、即時抗告の期間は1週間です(DV防止法21条、民事訴訟法332条)。

また、保護命令の即時抗告には、執行停止の効力がありません(DV防止法16条2項)。

すなわち、いったん保護命令が発令されると、即時抗告をしても、その効力は自動的には停止しません(ただし、執行停止の申立てを行うことは可能です。)。

参考:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)|e-Gov法令検索

離婚時に即時抗告をするメリット・デメリット

離婚時に即時抗告をするメリットとデメリットとしては、次のようなものが挙げられます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

離婚時に即時抗告をするメリット

高等裁判所に審理してもらうことができる

即時抗告をすると、高等裁判所でもう一度審理をしてもらうことができます。

再審理により、原裁判所(審判等を出した裁判所)の判断が覆る可能性もあります。

そのため、原裁判所の判断に納得がいかない場合は、即時抗告をすることで、納得のいく判断をもらい直すことができるチャンスを得ることができます。

離婚時に即時抗告をするデメリット

時間、費用、手間がかかる

即時抗告をすると、原裁判所の判断は確定せず、高等裁判所の判断が出るまで結論は先延ばしとなります。

そのため、場合によっては、解決が数か月先になってしまうこともあります。

また、即時抗告の申立てには手数料がかかります。

弁護士に依頼する場合は、弁護士費用もかかります。

さらに、即時抗告をするためには、短い期間で申立書や証拠資料を準備・提出する必要があり、多くの労力も要します。

かえって不利な結果となる可能性がある

即時抗告においては、「原裁判所の判断よりも不利な変更はされない」というルール(「不利益変更禁止の原則」といいます。)は適用されません。

そのため、即時抗告をすることで、かえって不利な結果となってしまう可能性もあります。

例えば、原裁判所が「AはBに対し、養育費として月額10万円を支払え」との内容の審判を出したとします。

このケースで、Aが「10万円は高すぎる。もっと低い金額であるべきだ。」と考え、即時抗告をしたとします。

しかし、その結果、高等裁判所において月額11万円が相当と判断される可能性があります。

そうすると、即時抗告をしたことで、Aは1万円を多く支払わなくてはならないこととなり、かえって不利な結果を受けることになってしまいます。

即時抗告はいつまでに提起しなければならない?

即時抗告の期間は、養育費の審判など、家族に関する事件(「家事事件」といいます。)の場合は、原則、審判の告知を受けた日から2週間です(家事事件手続法85条1項)。

保護命令の場合は、決定の告知を受けた日から1週間です(DV防止法16条、民事訴訟法332条)。

これらの期間は、いずれも「不変期間」というものであり、いかなる事情があっても延長することはできません。

家事事件の即時抗告の期間は、原則として審判(又は保護命令の決定)の告知を受けた日から2週間(保護命令の場合は1週間)です。

しかし、その期間をいつから数えるのか(「起算日」といいます。)、それがいつ満了するのかが不明確であるため、いつまでに即時抗告を行うべきか、判断に迷うことがあります。

そこで、家事事件の具体例をもとに、起算日や満了日について詳しく解説いたしますので、ご参考にされてください。

結果に納得がいかないので、不服を申し立てたいのですが、いつまでに行えばよいでしょうか?

上記のとおり、子の引渡し・監護者指定の審判などの家事事件の即時抗告の期間は、「審判の告知を受けた日から2週間」です。

ただ、この2週間については、起算日や終了日が土日などの場合に混乱することがよくあるため、くわしくご説明いたします。

まず、2週間の起算日(審判の告知を受けた日)については、審判書謄本を受け取った日の翌日から起算すると考えてもらって結構です。

詳しく説明しますと、家事手続法には次のように記載されています。

「即時抗告の期間は、特別の定めがある場合を除き、即時抗告をする者が、審判の告知を受ける者である場合にあってはその者が審判の告知を受けた日から、審判の告知を受ける者でない場合にあっては申立人が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から、それぞれ進行する。」(法86条2項)

ここで、「審判の告知」は通常「特別送達」で行われます。

特別送達というのは、封書に「特別送達」と表示され、郵便職員から名宛人に直接手渡される郵便のことです。

この郵便物の中に「審判書謄本」が入っています。

審判書謄本には、子の引渡し・監護者指定の申立てに対する裁判所の判断とその理由が記載されています。

なお、受取人が自宅にいなくて不在者伝票が入っていた場合でも、あくまで実際に受け取った日の翌日から起算します。

不在伝票を見ても、中身を知ることができないからです。

さて、次に、どうして審判書を受け取った日ではなく、その翌日と考えるかですが、少し話が難しくなります。

まず、家事手続法34条4項は、民事訴訟法という法律の94条から97条までを準用しています。

次に、民事訴訟法95条1項は、「期間の計算」については民法によると定めています。

そして、民法の条文を見ると、週によって期間を定めたときは、期間の初日は算入しないと規定されています(民法140条)。

即時抗告の期間は、2週間と定められているので、「週によって期間を定めたとき」に該当し、初日は除くことになるのです。

なお、民法140条をよく見ると、「ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」と定めてあります。

これは、午前0時0分0秒ピッタリに審判書謄本を受け取ったら、翌日ではなく、その日から進行することになるという意味ですが、これが現実に起こることはほぼありません。

以上から、2週間の起算日については、審判書謄本を受け取った日の翌日から起算すると考えてもらって大丈夫です。

次に、2週間の終期についてですが、具体例でご説明します。

例えば、1月7日水曜日に審判書謄本を受け取った場合です。

前述したように、この場合、起算日は翌日の1月8日木曜日となります。

2週間の終期は、1月21日の水曜日となります。

これは、民法に規定があります。

すなわち、民法第143条2項には「週の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週においてその起算日に応答する日の前日に満了する」とある。

この規定によれば、1月7日木曜日が起算日であれば、2週間の期間は、起算日に応答する日(1月22日木曜日)の前日である1月21日(水曜日)ということになります。

ただし、終期が土日などの場合は注意が必要です。

この場合、民事訴訟法95条3項により、終期は月曜日となります。

民事訴訟法第95条3項

期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

例えば、1月10日土曜日に審判書謄本を受け取ったとします。

その場合、起算日は1月11日日曜日となります。

2週間後の応答する日(1月25日日曜日)の前日の満了によって終了すると考えると1月24日のように思えますが、その日は土曜日なので、民事訴訟法95条3項が適用され、翌日である1月26日月曜日に確定するということになります。

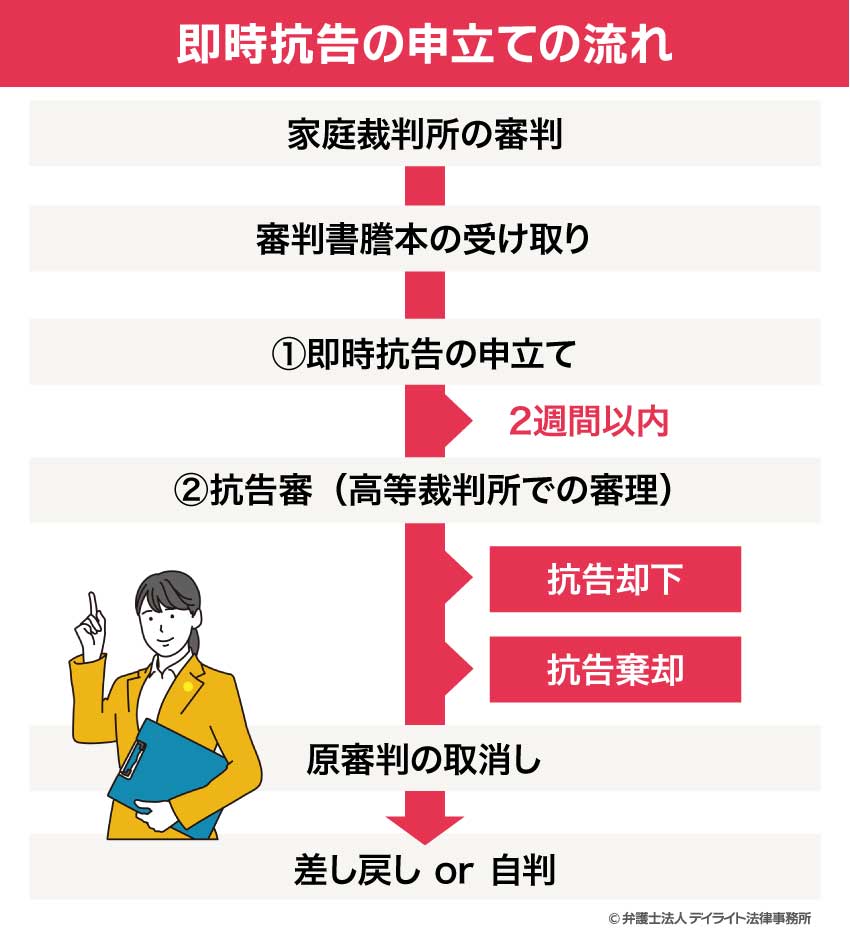

即時抗告の申立ての流れ

即時抗告の流れは、以下のとおりです。

※上記は審判に対する即時抗告の流れです。保護命令の場合も同様の流れとなりますが、申立期間は決定書の受け取り(又は言い渡し)から1週間以内です。

①即時抗告の申立て

即時抗告の申立ては、審判書謄本を受け取った日から2週間以内に、原裁判所(審判を出した家庭裁判所)に申立書(抗告状)を提出することによって行います。

②抗告審(高等裁判所での審理)

申立てが受け付けられると、高等裁判所が審理を行います。

即時抗告の審理は、基本的には当事者双方が提出した書面をもとに行なわれます。

ただ、裁判所の判断により、裁判官の前で直接意見を述べる機会が設けられる場合もあります。

審理が終わったら、高等裁判所が結論を出します。

結論のパターンとしては、主に次のようなものがあります。

| 結論 | 内容 |

|---|---|

| 抗告却下 | 形式面での不適法がある場合(抗告期間を過ぎている場合など)に、即時抗告の申立てを門前払いするもの |

| 抗告棄却 | 内容面を審理した上で、即時抗告は認められないと判断するもの →原審判が維持される(変更なし) |

| 原審判の取消し・差し戻し | 家庭裁判所の審判をなかったことにした上で、家庭裁判所にもう一度審理をするように命じるもの(家庭裁判所の審理が不十分と判断された場合など) →家庭裁判所で再審理される |

| 原審判の取消し・自判 | 家庭裁判所の審判をなかったことにした上で、高等裁判所が自ら判断するもの →原審判が変更される(一部変更・一部維持のケースもある) |

即時抗告の必要書類

即時抗告の必要書類は以下のとおりです。

- 即時抗告の申立書(抗告状)

- 即時抗告の理由を証する証拠書類

- 予納郵券(郵便切手

即時抗告の申立書(抗告状)

記載事項

即時抗告の申立書には、次のような事項を記載します。

- 宛先(管轄の高等裁判所)

- 当事者(抗告人・相手方の氏名・住所)

- 原審判の表示(事件番号、日付、主文など)

- 抗告の趣旨(「原審判を取り消す」など)

- 抗告の理由

抗告の理由は、原審判に対する不服の理由について、法的な根拠に基づいて具体的に記載する必要があります。

申立書の提出期限までに抗告の理由を具体的に記載することが難しい場合は、申立書の提出後14日以内に「抗告理由書」として別途提出することも可能です。

抗告理由書を提出予定の場合は、申立書には「追って抗告理由書を提出する」などと記載しておけば足ります。

即時抗告の申立書のサンプルはこちらをご覧ください。

収入印紙

即時抗告の申立書には、手数料分の金額の収入印紙を貼付する必要があります。

金額は事件ごとに異なります。

養育費などの審判に対する即時抗告の場合は、1200円です。

保護命令についての裁判に対する即時抗告の場合は、1500円です。

申立書の提出先

即時抗告の申立書の提出先は、原裁判所(審判を出した家庭裁判所)です。

即時抗告の審理は高等裁判所で行われますが、申立書の提出先は原裁判所となりますので注意しましょう。

即時抗告の理由を証する証拠書類

原審判に対する不服を理由づける証拠資料を提出します。

原審判が出された後に発覚した事実を裏付ける証拠や、新たに発見された証拠を提出することもできます。

なお、原裁判所に提出済みの証拠書類は、高等裁判所に引き継がれるため、もう一度提出する必要は基本的にはありません。

もっとも、別の事実の裏付けに使いたい場合や、不服の理由を裏付ける証拠としての重要性が高い場合は、再提出する必要があります。

どのような証拠書類の提出が必要であるかは、具体的な事情により異なります。

そのため、詳しくは専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

予納郵券(郵便切手)

即時抗告の申立ての際には、裁判所からの連絡用に使用される郵便切手も予め納める必要があります。

金額や組み合わせは、裁判所により異なりますが1000円~2000円程度の場合が多いです。

詳しくは、申立先の裁判所にお問い合わせください。

即時抗告のポイント

抗告期間に注意する

即時抗告ができる期間は限られています。

養育費などの審判に対する即時抗告は、審判書謄本を受け取った日の翌日から数えて2週間です。

保護命令の決定に対する即時抗告は、決定の告知を受けた日(決定書が送達された日又は言い渡しを受けた日)の翌日から数えて1週間です。

このように短い期間に限定されていますので、期間の徒過には十分に注意するようにしましょう。

申立書の提出先に注意する

即時抗告の審理は、高等裁判所で行われます。

しかし、即時抗告の申立書の提出先は、高等裁判所ではなく、原裁判所(審判を出した家庭裁判所)となります。

提出先のミスは時間のロスにつながり、申立期間を徒過するリスクも生じますので、十分に注意するようにしましょう。

離婚問題に強い弁護士に依頼する

即時抗告をお考えの場合は、離婚問題に強い弁護士に依頼されることをおすすめします。

今まさに即時抗告の問題に直面している方はもちろん、未だ審判等が出ていない方でも、即時抗告に備えて早めに相談されることをおすすめします。

即時抗告を弁護士に依頼する主なメリットは次の3つです。

①即時抗告するべきかどうかの見極めをしてくれる

先に述べたとおり、即時抗告をすることで、かえって不利益な結果となるケースもあります。

また、即時抗告をしても結論が覆る見込みが薄い場合は、時間・費用・手間の節約という面では、即時抗告を控えた方がいいケースもあります。

離婚問題に強い弁護士であれば、このような即時抗告をした場合の見通しや、具体的な状況を踏まえて、即時抗告をすべきかどうかの見極めをしてくれます。

②手続き上のミスを防止することができる

即時抗告の期間は限定されているため、申立書の提出先のミスや、期間の計算ミスなど、手続き上のミスがあると申立て自体ができなくなってしまうリスクがあります。

弁護士に依頼した場合は、このような手続き上のミスを防止することができます。

③書面を作成してもらうことができる

即時抗告の審理は、基本的には書面によって行われます。

そのため、抗告の理由を具体的かつ説得的に記載した書面(申立書又は抗告理由書)を作成することが重要なポイントとなります。

弁護士に依頼した場合は、弁護士に法的根拠に基づいた説得的な書面を作成してもらうことができます。

そのため、審理を適切に行ってもらうことができるようになります。

即時抗告についてのQ&A

![]()

即時抗告はいつからできますか?

保護命令の決定に対する即時抗告は、決定書の正本を受け取った日又は言い渡しを受けた日の翌日からできます。

![]()

即時抗告で覆る可能性はありますか?

高等裁判所で再審理してもらった結果、原裁判所が出した結論が覆る可能性はあります。

特に、新たな証拠が見つかった場合や、原裁判所の判断に事実誤認や法令適用の誤りがある場合は、結論が覆る可能性が高いです。

一方で、そのような事情がない場合は、結果を覆すのは難しいことが多いです。

![]()

即時抗告されたらどうすればいい?

即時抗告をされた場合は、裁判所から送付される「抗告状」等の写しを確認し、反論書面や証拠資料の作成・提出をする必要があります。

このような対応は法的な知識がないと難しいことが多いため、専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。

まとめ

以上、即時抗告について、離婚で使用する場面や期間・流れについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

即時抗告は、養育費などの「審判」や保護命令の決定に対して不服を申し立てる手続きです。

即時抗告の申立期間は、審判の場合は2週間以内、保護命令の場合は1週間以内です。

限られた期間内に、即時抗告をする・しないの判断や、書類の作成・証拠の準備、裁判所への提出等を済ませる必要があります。

これらをミスなく進めるためには、専門知識や経験が必要です。

そのため、即時抗告をお考えの方は、離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、離婚問題に悩む方々を強力にサポートしています。

LINEや電話での相談も実施しており、全国対応が可能です。

お困りの方はお気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?