離婚後の年金分割はどうなる?請求期限や問題点も解説

離婚後に年金分割をすることはできます。

すなわち、離婚の際に年金分割の取り決めをしなかった場合でも、離婚後に年金分割の手続きを行うことは可能です。

ただし、年金分割の手続きは、離婚後2年以内に行わなければなりません。

この期限を過ぎてしまうと、年金分割をすることはできなくなるので注意が必要です。

そこで、ここでは離婚後の年金分割について、手続きの流れ、必要書類、注意点などについて解説していきます。

ぜひ参考になさってください。

目次

離婚後に年金分割できる?

離婚後でも年金分割することができます。

すなわち、離婚の際に年金分割の取り決めをしなかった場合でも、離婚後に年金分割の手続きを行うことは可能です。

ただし、年金分割の期限は、離婚後2年以内となっています。

この期限を過ぎると、年金分割を行うことができなくなってしまいます。

そのため、離婚の際に年金分割の取り決めをしなかった場合は、期限切れとならないように、速やかな対応が必要となります。

そもそも年金分割とは?

年金分割とは、離婚する際に、結婚期間中の厚生年金の保険料納付実績を多い方(多くの場合夫)から少ない方(多くの場合妻)に分割することです。

年金分割を受けた側は、自分が受け取る年金額が増えると考えてよいでしょう。

逆に、年金分割をした側は、年金額が減ることとなります。

結婚期間中の厚生年金の保険料納付実績が夫8000万円、妻2000万円とします。

この場合、年金分割の対象となるのは、夫婦の保険料納付実績の総額1億円です。

これを50%の割合で年金分割する場合、夫の3000万円分が妻に分割されることになります。

これにより、妻は、夫から分割を受けた3000万円分もあわせて自分の年金額算定の基礎とすることができるようになります。

その結果、妻が受け取る年金額は増えます。

反対に、夫は自分の保険料納付実績が3000万円分減ってしまうため、年金額が減ることになります。

年金分割の制度の概要や影響について、詳しくは下記のページをご覧ください。

年金分割の種類

年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。

合意分割は、年金分割の割合(基本的には50%)を合意や裁判所の手続きで取り決め、その割合にしたがって夫婦の保険料納付実績の総額を分割するものです。

一方、3号分割は、相手の扶養に入っていた期間における相手の保険料納付実績について、自動的に50%の割合で分割を受けられるものです。

合意分割が基本形態で、3号分割は専業主婦の方などの「第3号被保険者」(=相手の扶養に入っている方)を対象とした特例措置です。

両者の大きな違いは、年金分割に相手の協力が必要かどうかという点にあります。

合意分割の場合は、割合の取り決めや年金事務所での請求手続きの際に、相手の協力が必要となります。

一方、3号分割の場合は、取り決めは不要で、年金事務所での手続きも請求する側が一人で行うことができます。

離婚した後、年金分割の期限はいつまで?

年金分割の請求手続きは、原則として、離婚後(離婚の成立日の翌日から)2年以内にする必要があります。

なお、この2年以内というのは、年金分割の合意の期限ではなく、年金事務所での請求手続きの期限ですので注意してください。

年金分割は、当事者の合意だけで行うことはできません。

また、3号分割のみを行う場合でも、離婚により自動的に年金分割が行われるわけではありません。

年金分割をするためには、合意分割・3号分割いずれの場合であっても、必ず年金事務所において請求の手続きを行わなければなりません。

「離婚後2年以内」は、この年金事務所での請求手続きの期限です。

離婚後2年以内に年金分割の合意をしたとしても、年金事務所での手続きの時点で離婚後2年が経過してしまっていると、手続きはできませんので注意が必要です。

ただし、次のように例外的に期限が延長されるケースもあります。

請求期限が例外的に延長されるケース

次のようなケースでは、例外的に、期限が2年よりも延長されます。

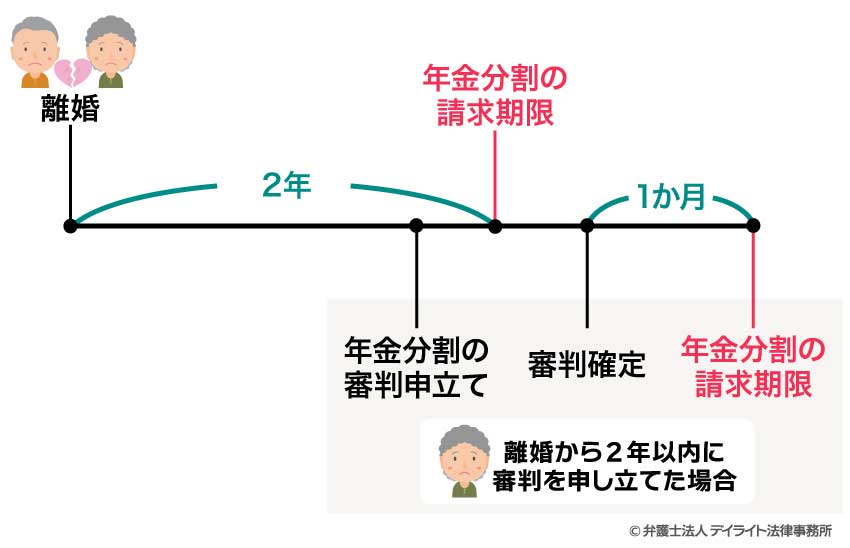

①裁判所の手続きの途中で2年が過ぎてしまった場合

離婚後2年以内に年金分割の割合を定める手続き(審判又は調停)を裁判所に申し立て、その手続きを行っている途中で離婚後2年が経過した場合は、手続きが終わった(審判確定又は調停成立)日の翌日から6か月以内であれば年金分割の請求をすることができます。

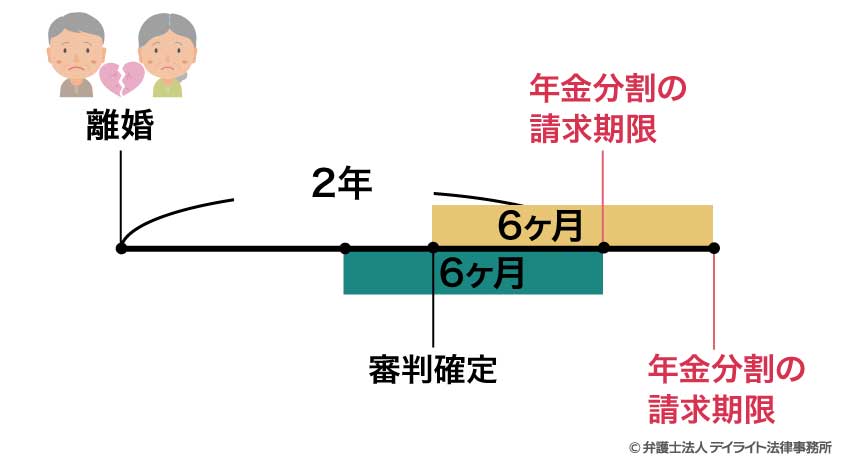

②裁判所の手続きが期限(離婚後2年)の前6か月以内に終わった場合

離婚後2年を経過する日の前6か月以内に審判等が終わった場合は、審判等が終わった日から6か月以内であれば、離婚後2年を経過していても年金分割の請求をすることができます。

相手が死亡した場合の請求期限

年金分割の割合を合意又は裁判所の手続きで決めた後、年金事務所での手続きをする前に相手が死亡した場合は、死亡の日から1か月以内に請求手続きをする必要があります。

相手の死亡を知らなかった場合であっても、死亡日から1か月が経つと手続きはできなくなるので注意してください。

なお、分割の割合を決める前に相手が死亡した場合は、その時点で合意分割の請求はできなくなってしまいます。

そのため、年金分割の取り決めをせずに離婚をした場合は、できる限り早く分割割合を決めて手続きを進めることが重要となります。

離婚後の年金分割の手続きとは?

離婚後の年金分割の流れ

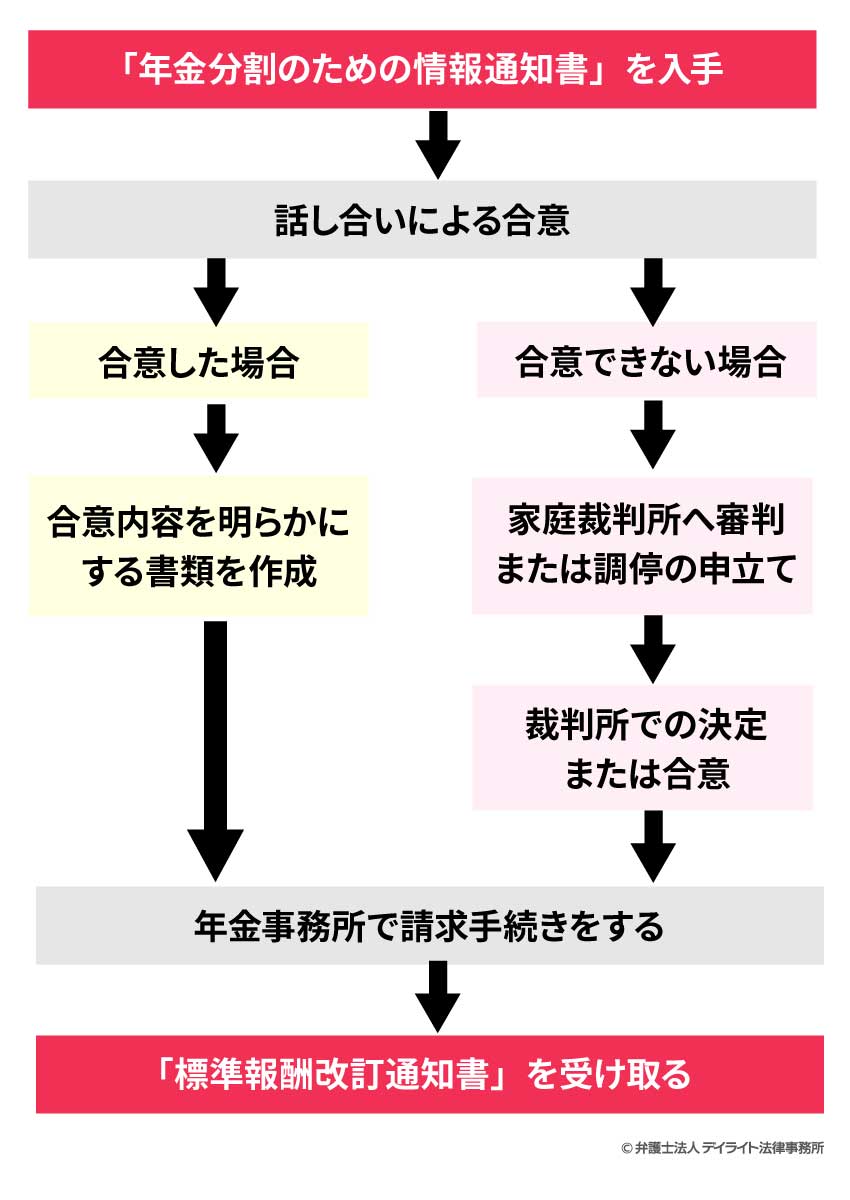

離婚後の年金分割の流れは、次のとおりです。

上記は合意分割の場合の流れです。

3号分割のみを行う場合は、「話し合いによる合意」は不要です。

「年金分割のための情報通知書」を入手

「年金分割のための情報通知書」(以下「情報通知書」といいます。)とは、年金分割のために必要な情報が記載されている書類のことです。

情報通知書には、年金分割の対象となる保険料納付実績や分割割合の範囲が載っています。

これを見ることで、年金分割を請求できるのか、合意分割か3号分割か、年金分割でどのくらい年金が増えるのかなどを確認することができます。

また、年金分割の割合を裁判所の手続きで定める場合は、裁判所に情報通知書を提出する必要があります。

そのため、まずはこの情報通知書を入手します。

情報通知書は、最寄りの年金事務所に所定の請求書を出せば、通常2~3週間ほどで取り寄せることができます。

情報通知書の取得方法や見方などについて、詳しくは以下のページをご覧ください。

話し合いによる合意(合意分割の場合のみ)

合意分割の場合、相手と話し合い、「年金分割を請求すること」及び「年金分割の割合」を合意します。

合意ができた場合は、「年金分割の合意書」など、合意内容を明らかにする書類を作成します。

合意ができない場合は、通常は家庭裁判所に「年金分割の割合を定める審判」という手続きを申立てることになります。

審判を申し立てれば、通常は書類審査のみで、裁判所に年金分割の割合を定めてもらうことができます。

なお、「調停」という手続きを申し立てることもできますが、調停は話し合いの手続きで時間を要するため、年金分割の手続きとしてはあまり利用されていません。

年金事務所で請求手続きをする

分割割合が決まったら、必要書類を持って年金事務所で請求手続きを行います。

請求が受け付けられると、厚生労働大臣等の実施機関により保険料納付実績の改定が行われます。

改定結果は、後日送付される「標準報酬改定通知書」という書類で確認することができます。

離婚後の年金分割の必要書類

離婚後の年金分割に必要な書類は以下のとおりです。

- 年金分割の請求書(標準報酬改定請求書)

- マイナンバーカード又は年金手帳など

- 戸籍謄本

- 年金分割の合意書など(合意分割の場合のみ必要)

- 本人確認書類

- 委任状、本人の印鑑登録証明書(代理人を立てる場合のみ必要)

年金分割の請求書、マイナンバーカード又は年金手帳など

年金分割の請求書(標準報酬改定請求書)の書式は、年金事務所の窓口又はホームページから入手することができます。

この請求書に基礎年金番号を記入するときは、年金手帳等の基礎年金番号がわかる書類が必要です。

請求書に個人番号を記入するときは、マイナンバーカード等の個人番号がわかる書類が必要です。

戸籍謄本

結婚期間(婚姻日と離婚日)を明らかにする書類として、6か月以内に交付されたそれぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)又は戸籍抄本(個人事項証明書)が必要となります。

なお、請求日前1か月以内の生存を証明できる書類としても、戸籍謄本(1か月以内に交付されたもの)が必要となります。

ただし、結婚期間を明らかにする書類としての戸籍謄本で請求日前1か月以内の生存も確認できる場合は、生存を証明できる書類を別途提出する必要はありません。

また、請求書に個人番号を記入する場合は、生存を証明できる書類は省略することができます。

年金分割の合意書など(合意分割の場合のみ)

合意分割の場合は、分割の割合を明らかにすることができる書類として、以下のいずれか1つが必要となります。

- 年金分割の合意書(当事者間で作成したもの)

- 公正証書(年金分割の合意を公正証書にしたもの)

- 公証人の認証を受けた私署証書(年金分割の合意書を公証役場で認証してもらったもの)

- 調停調書

- 審判書

※それぞれ謄本又は抄本(合意書は原本)が必要。審判書の場合は確定証明書も必要。

年金分割の合意書を持参する場合は、年金事務所に相手と一緒に出向いて手続きを行う必要があります。

それ以外の書類を持参する場合は、請求をする側が一人で手続きを行うことができます。

本人確認書類

窓口に行く人(本人又は代理人)は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の本人確認書類を持参します。

委任状、本人の印鑑登録証明書

年金事務所での手続きを代理人に任せる場合は、委任状と本人の印鑑登録証明書(委任者欄に捺印した印鑑にかかるもの)も必要となります。

委任状のサンプルは以下のページをご覧ください。

離婚後の年金分割にかかる費用

離婚後の年金分割にかかる費用としては、次のようなものがあります。

| 必要書類の取得費用 | 戸籍謄本などの取り寄せ手数料 | 1,000円程度 |

|---|---|---|

| 書類作成費用 | 私署証書の認証手数料 | 5,500円 |

| 公正証書の作成手数料 | 11,000円(年金分割についてのみ作成する場合) | |

| 分割割合を裁判所で決める場合の費用 | 調停・審判の申立手数料 | 3,000程度 |

| 弁護士に依頼する場合の費用 | 弁護士費用 | 20万円~50万円程度(年金分割のみを依頼する場合) |

なお、年金分割の請求手続き自体には手数料はかかりません。

離婚時の年金分割額を計算機でシミュレーション

年金分割の結果は、夫婦の収入額や結婚期間等により異なります。

当事務所では、年金分割の概算額を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

なお、シミュレーターによる算定結果は概算額ですので参考程度にとどめ、正確な金額については年金事務所にお問い合わせください。

離婚後の年金分割の注意点

請求期限に注意する

年金分割の期限は、離婚後2年以内です。

これは、年金事務所での請求手続きの期限であり、分割割合を決める期限ではないので注意をしましょう。

離婚後2年以内に分割割合の合意をしても、年金事務所での請求手続きの時点で離婚後2年が経過していると、年金分割を行うことはできません。

そのため、分割割合を決めずに離婚をした場合は、速やかに分割割合の取り決め、請求手続きを行うようにしましょう。

相手が合意をしない場合や、請求手続きに協力しない場合は、期限切れになる前に審判を申し立てる必要があります。

迅速な対応が必要となりますので、お困りの場合はお早めに離婚問題に詳しい弁護士へ相談されることをおすすめします。

離婚で問題となるのは年金分割だけではない

年金分割は、老後の生活設計にも影響を及ぼす重要な事項です。

しかし、離婚で問題となるのは年金分割だけではありません。

養育費、財産分与、慰謝料などの取り決めも、離婚後の生活に大きく関わるケースが多いです。

これらを取り決めずに離婚してしまった場合でも、諦める必要はありません。

離婚後であっても、養育費、財産分与、慰謝料などを請求することは可能です。

ただし、年金分割と同様、これらには請求できる期限があります。

養育費は子どもが独り立ちするまでの間は請求可能ですが、支払いが受けられるのは原則として「請求時」からであり、離婚時に遡って支払いを受けることはできません。

そのため、離婚後は早めに対処することが重要なポイントとなります。

とはいえ、離婚後は相手と疎遠になり、話し合いをすることが難しくなるケースは多いです。

このような場合は、弁護士を通じて相手と交渉を行うこと(代理交渉)を検討されることをおすすめします。

弁護士が直接相手と交渉をすることで、離婚後であっても速やかに合意をまとめることができる可能性は高くなります。

裁判対応の必要性が生じた場合も、弁護士がついていれば迅速に対応することが可能です。

そのため、期限切れになってしまうことも防ぐことができます。

離婚時の合意に注意

年金分割をしない合意

離婚をする際、「年金分割をしない」ことを合意している場合は、離婚後に年金分割を請求することができない可能性があります。

すなわち、離婚時に年金分割をしない旨を合意した場合は、離婚後に、年金分割の割合を定める審判等を申し立てることが原則できなくなると考えられています。

そのため、年金分割をしない旨の合意がある場合は、離婚後に合意分割の請求をすることは基本的にはできなくなります。

一方、3号分割のみを行う場合は、年金分割をしない旨を合意した場合であっても、離婚後に年金事務所で請求手続きをすれば、年金分割を受けることができます。

清算条項

清算条項とは、当事者間で何らの債権債務がないことを確認する文言のことをいいます。

離婚の際に離婚協議書などを作成する際には、多くのケースでこの清算条項を記載します。

しかし、清算条項は年金分割をしない合意とは基本的には別物と考えられています。

そのため、離婚協議書などに清算条項が入っている場合であっても、年金分割の手続きが妨げられることはありません。

離婚後に年金分割の割合を定める審判等を申立てることも可能です。

一方で、年金分割以外の、財産分与や慰謝料については、清算条項があると離婚後の請求ができなくなる可能性があるので注意が必要です。

以上のように、離婚時の合意内容が離婚後の請求の可否に影響を及ぼすことがあります。

しかし、どのように影響するかは、法律の専門家でなければ判断が難しいと思われます。

そのため、具体的な対処等については、お手元の離婚協議書などを持参のうえ、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

離婚後の年金分割の相談窓口

全国の年金事務所・街角の年金相談センター

全国の年金事務所や街角の年金相談センターでは、必要書類や手続きの方法等に関する相談をすることができます。

また、実際の保険料納付実績に基づき、年金分割をした場合のシミュレーションを行ってもらうこともできます。

離婚に強い弁護士

分割の割合の取り決めや年金事務所での請求手続きの進め方、必要書類の作成などについては、離婚問題に強い弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼をした場合は、相手との交渉、必要書類の作成、公証役場の手続き、年金事務所での手続きまで、全面的なサポートを受けることができます。

相手が分割割合の合意に応じない場合や、請求手続きの協力が得られない場合も、弁護士がついていれば、速やかに審判等を申し立てることができます。

そのため、期限切れで請求できなくなってしまう事態も防ぐことができます。

また、離婚問題に精通した弁護士であれば、養育費、財産分与、慰謝料など、年金分割以外の問題についても幅広くサポートしてもらうことができます。

離婚後の年金分割についてのQ&A

![]()

婚姻期間20年で年金分割の金額はいくら?

ただ、婚姻期間が20年と長い場合は、一般的には増える金額が多くなります。

例えば、夫の給料の月平均が30万円程度の場合、年金分割による増加分(年額)は次のようになります。

| 分割前 | 分割後 | 妻の増加分 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 夫 | 妻 | 夫 | 妻 | |||

| 妻が専業主婦の場合 | 394,632円 | 0円 | 197,316円 | 197,316円 | 197,316円 | |

| 共働きの場合(妻の給料の月平均20万円の場合) | 394,632円 | 263,088円 | 328,860円 | 328,860円 | 65,772円 | |

具体的な概算額を知りたいという方は、こちらのシミュレーターをご利用ください。

![]()

離婚して年金分割しないとどうなる?

専業主婦の方などは、年金分割をしないと老齢厚生年金を受け取ることができない可能性があります。

また、共働きの場合であっても、相手との収入差が大きい場合は、将来受け取る年金額に格差が生じる可能性があります。

![]()

年金分割は一人でできる?

合意分割の場合は、原則としては夫婦がそろって年金事務所で手続きを行う必要があります。

ただし、公正証書(年金分割の合意書を公正証書にしたもの)又は公証役場で私文書の認証を受けた合意書を持参する場合は、請求する側が一人で手続きを行うことができます。

一般的には、公証役場で私文書の認証を受けた合意書を持参するケースが多いです。

私文書の認証の方が公正証書の作成よりも費用が安く済むためです。

また、裁判所の手続き(調停又は審判)で分割の割合を決めた場合は、裁判所が作成する「調停調書」や「審判書」という書面を持参すれば、請求する側が一人で手続きすることができます。

一方、3号分割のみを行う場合は、いかなる場合であっても一人で手続きを行うことができます。

![]()

年金分割はいつからもらえる?

老齢厚生年金の受給開始は、原則65歳ですが、60歳からの繰り上げ受給や、75歳までの繰り下げ受給を選択することもできます。

なお、年金分割の請求時点において、すでに老齢厚生年金を受給している場合は、年金分割のあった日の属する月の翌月から年金額が改定されます。

まとめ

以上、離婚後の年金分割について、手続きの流れ、必要書類、注意点などを解説しましたが、いかがだったでしょうか。

離婚の際に年金分割の取り決めをしなかった場合でも、離婚後に年金分割の手続きをすることはできます。

ただし、年金分割の請求は、離婚後2年以内に行わなければなりません。

そのため、速やかに手続きを進めていく必要があります。

もっとも、年金分割の制度は複雑でわかりにくいものとなっています。

そこで、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、具体的なアドバイスを受けることをおすすめします。

当事務所には、離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、離婚問題に悩む方々を強力にサポートしています。

LINEや電話での相談も実施しており、全国対応が可能です。

年金分割でお困りの方はお気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?