事実婚はずるい?増加の理由やメリットを解説

「事実婚はずるい」と言われることがありますが、その背景には何があるのでしょうか。

事実婚には、名字や戸籍を変えることなく夫婦として生活することができ、さらには一定の法的保護も受けられるなどのメリットがあります。

そのため、法律婚と比べると都合のいいもののように見えたり、責任逃れだと評価されたりすることもあるようです。

しかし、事実婚を選択する理由や、事実婚の選択に伴うリスクに目を向けてみれば、そう簡単には「事実婚はずるい」と断じることはできないのではないでしょうか。

そこで、ここでは事実婚が「ずるい」と言われる背景を考えたうえで、事実婚を選ぶ理由・増加の理由、事実婚のメリット、事実婚を選ぶリスクについて、解説していきます。

事実婚はずるい?

事実婚とは、婚姻届は提出していないものの、お互いに夫婦として生活する意思を持って、実際に夫婦として生活をしている男女の関係のことをいいます。

事実婚は「ずるい」と言われることがありますが、それはなぜでしょうか。

また、事実婚は本当に「ずるい」といえるのでしょうか。

ここでは、事実婚が「ずるい」と言われる要因を分析したうえで、事実婚は本当に「ずるい」といえるのかについて、考えてみたいと思います。

事実婚が「ずるい」と言われる要因

事実婚が「ずるい」と言われる背景には様々な要因があると思われます。

ただ、主な要因としては次のようなものが挙げられるでしょう。

事実婚は夫婦同姓や同一戸籍の制約を受けない

法律婚の場合(婚姻届けを出す場合)は、夫婦同姓(夫婦で同一の名字にすること)や、同一戸籍(夫婦が同一の戸籍に記載されること)といった制度上の制約を受けることになります。

しかし、価値観が多様化する現代においては、このような制度上の制約に違和感を覚える方は少なくありません。

また、人によっては、このような制約に従うことに大きな負担や苦痛を感じることもあります。

それでも、法律婚をするからには、このような制約を我慢して受け入れる必要があります。

一方、事実婚の場合は、このような制度上の制約は受けません。

そのため、名字や戸籍を変えることなく、法律婚の夫婦と同じように、夫婦として社会生活を送ることができます。

そのため、法律婚の人からすると、事実婚は「制度上の制約から逃れつつも、自分たちと同じように夫婦生活を送れるのは不公平」で「ずるい」と感じられることがあります。

事実婚のパートナーは法的に保護される

事実婚は、「法律婚に準じる関係」として一定の法的保護を受けます。

例えば、民法の婚姻に関する規定の一部は、事実婚にも準用されます。

そのため、事実婚の場合でも相手に生活費の分担を請求したり、関係解消時の財産分与を請求したりすることができます。

事実婚のパートナーが浮気をした場合には、慰謝料請求をすることもできます。

また、健康保険の扶養や遺族年金の受給などにおいても、事実婚のパートナーは法律婚の配偶者と同様の扱いを受けることができます。

そのため、法律婚の人からすると、事実婚は「法的な手続き(届出)を踏んでいないのに、自分たちと同じように法的保護を受けられる」ので「ずるい」と感じることがあります。

事実婚は責任から逃れているように見える

事実婚は「責任逃れ」であると評価されることがあります。

その理由としては、次のようなものが考えられます。

- 「法律上の夫婦ではないから相手に対する法的責任を負わない」と誤解されることが多い

- 事実婚は法律婚よりも関係の解消が簡単(離婚届の提出や裁判手続きが不要)

- 婚姻届を出すこと(籍を入れること)こそが「責任を持つこと」であるという考え方が影響している

事実婚は「ずるい」といえるか?

以上を踏まえたうえで、事実婚は本当に「ずるい」といえるのかについて考えてみましょう。

夫婦同姓や同一戸籍の制約を受けないのはずるい?

夫婦同姓や同一戸籍の制約は、単なる形式的・事務的なものにとどまらず、人によっては個人のアイデンティティや精神的自由にもかかわる重大な問題となる可能性があります。

そして、事実婚を選べば、夫婦同姓や同一戸籍の制約は受けませんが、その代わりに事実婚のデメリット(相続権がないなど)を受け入れなければなりません。

法律婚を望みつつも、夫婦同姓などの制約を受け入れられないために法律婚を「諦めて」事実婚を選択せざるを得ないというケースもあるでしょう。

一方、法律婚を選べば、夫婦同姓などの制約は受け入れなければなりませんが、その代わりに法律婚の夫婦として制度的・社会的な安定性を得ることができます。

結局、どちらを選ぶかは個人の考え方によるものであり、2つの選択肢に良し悪しや優劣はないというべきでしょう。

このように考えれば、夫婦同姓などの制約を受けないからといって、事実婚は「ずるい」と断ずることはできません。

事実婚のパートナーが法的に保護されるのはずるい?

事実婚のパートナーが受けられる法的保護は限定的です。

法律婚と全く同等の扱いを受けられるわけではありません。

また、法的保護を受けることの裏返しとして、事実婚の場合でもパートナーに対する法的義務(扶助義務や貞操義務など)を負います。

すなわち、事実婚の夫婦は、法的な手続きを踏んでいないにもかかわらず、手続きを踏んでいる法律婚の夫婦と同じように義務を負うことになるのです。

このように考えれば、必ずしも事実婚は「ずるい」とは言えないでしょう。

事実婚は責任逃れ?

実際のところ、責任逃れを目的に事実婚を選択するケースはないわけではないでしょう。

しかし、事実婚であれば責任逃れができるのかというと、そういうわけではありません。

事実婚でもパートナーに対しては一定の法的義務を負います。

そのため、事実婚だから法的義務を負わないというのは誤解を含んだ認識です。

また、事実婚の解消をする場合でも、法律婚の夫婦が離婚する場合と同じように、財産分与や慰謝料をめぐって複雑な問題が生じることがあります。

そのため、関係解消に特別な手続きが要らないからといって、必ずしも関係解消が簡単とは限りません。

そして、「籍を入れてこそ」という考え方は、戦前の家制度をルーツに、かつては社会一般に広く浸透していたものでした。

しかし、現代では多種多様な考え方のうちの一つという位置づけに変化していると思います。

以上を踏まえれば、「事実婚は責任逃れ」と決めつけることはできません。

そのため、「事実婚は責任逃れだからずるい」と断じることもできないでしょう。

なぜ事実婚を選択するのか?

事実婚を選ぶ人の状況

政府の調査によると、事実婚を選ぶ人は、成人人口のおよそ2~3%を占めると推察されるとのことです。

また、事実婚を選ぶ理由としては、「夫婦別姓を通すため」が最も多いそうです。

参考:「人生100年時代の結婚と家族に関する研究会」(2021年11月30日)資料3|内閣府男女共同参画局

そして、事実婚を選ぶ人は増加傾向にあると指摘されています。

時代の変遷とともに価値観が多様化し、夫婦同姓や同一戸籍に違和感を覚える方が増えていることが影響していると考えられます。

以下では、男女別に事実婚を選ぶ心理について見ていきましょう。

事実婚を選ぶ男性の心理

事実婚で責任逃れをしたい

男性の場合は、婚姻届を出すことによって生じる「家庭に縛られる」という感覚や、「家族を養わなければならない」というプレッシャーから逃れたいという心理から、事実婚を選ぶ場合があります。

もっとも、先に述べたとおり、「事実婚であれば責任逃れができる」という認識には誤解が含まれています。

しかし、実際の気の持ちようというところでは、事実婚の方が自由度が高く、気楽な関係だと認識している方も少なくないと思われます。

制度にとらわれたくない

制度にとらわれず、相手と対等なパートナーシップを築きたいという心理から、事実婚を選ぶケースもあるでしょう。

価値観が多様化する現代においては、男性でも夫婦同姓や戸籍制度に違和感を覚えるケースは増えてきていると思われます。

事実婚を選ぶ女性の心理

改姓をしたくない

法律婚に伴い改姓をするのは、女性側であることが圧倒的に多いです。

そのため、女性の場合は、法律婚に伴う改姓をしたくないという理由から事実婚を選ぶケースが多いです。

「嫁」扱いされたくない

法律婚の場合は、結婚した途端に「〇〇家の嫁」と扱われ、固定化された役割や親戚づきあいを期待されてしまうことがあります。

これには、法律婚に伴う夫婦同姓や同一戸籍が深く関係していると考えられます。

夫婦同姓や同一戸籍は、戦前の家制度における「結婚=家に入る=戸主に従う」というイメージと結び付けられやすいのです。

一方、事実婚を選択すれば、夫婦同姓や同一戸籍を避けられるため、「嫁」扱いされることからも逃れやすくなります。

このように、家制度的な関係性から逃れたいという心理から、事実婚を選択する女性も少なくありません。

事実婚のメリット

事実婚のメリットには、次のようなものがあります。

改姓をしなくてよい(夫婦別姓が可能)

事実婚は夫婦同姓の制約を受けないため、夫婦別姓を維持することができます。

そのため、結婚に伴う改姓をする必要がなく、改姓による様々な負担や影響も受けずに済みます。

「嫁」扱いされることを避けられる

事実婚は、夫婦同姓や同一戸籍の制約を受けないことから、相手の親族に「〇〇家の一員」との認識を持たれることを避けやすくなります。

そのため、「嫁」扱いされたり、親戚づきあいを求められたりすることからも、逃れやすくなります。

一定の法的保護を受けることができる

事実婚は法律婚に準じる関係と考えられているため、パートナーは一定の法的保護を受けることができます。

例えば、夫婦の同居・協力・扶助義務、生活費の分担義務、貞操義務、関係解消時の財産分与、年金分割などについては、法律婚の夫婦と同等の扱いを受けます。

また、健康保険や年金保険、育児・介護休業などの面でも、事実婚のパートナーは法律婚の「配偶者」と同等の扱いを受けることができます。

事実婚を選ぶリスクとは?

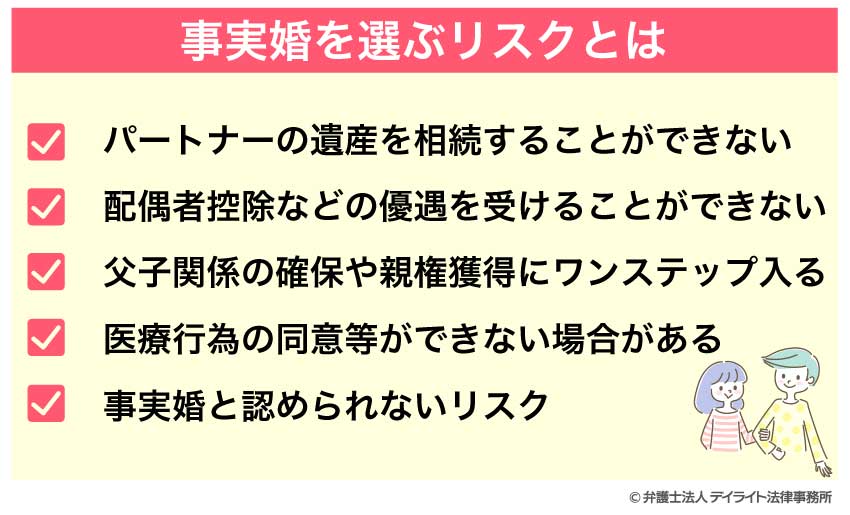

事実婚には、次のようなリスクもあります。

パートナーの遺産を相続することができない

法律婚の「配偶者」は、常に法定相続人(法律上相続する権利を持つ人)となります。

そのため、相手が亡くなった際には、相続によって相手の遺産を受け継ぐことができます。

一方、事実婚のパートナーは法定相続人となることができません。

そのため、相手が亡くなった際、当然には遺産を受け継ぐことができません。

もっとも、事実婚のパートナーであっても、生前贈与や遺言書の作成、生命保険の活用、遺族年金等の活用、特別縁故者の申立てなどの手段により、遺産を受け継ぐことは可能です。

ただ、この場合でも、法律婚の場合よりも税金面などで負担が大きくなってしまうケースが多いです。

配偶者控除などの優遇を受けることができない

事実婚のパートナーは、税制上は「配偶者」として扱われません。

そのため、所得税の配偶者控除や、配偶者の相続税額の減税制度を利用することができません。

したがって、事実婚は法律婚よりも税制面では不利になることが多いです。

父子関係の確保や親権獲得にワンステップ入る

事実婚の夫婦の間に生まれた子どもと父親との法律上の親子関係は、当然には生じません。

親子関係を成立させるには認知が必要です。

また、認知をした後であっても、子どもの親権者は原則母親のみとなります。

父親も親権者となる場合は、別途手続きが必要です。

医療行為の同意等ができない場合がある

事実婚のパートナーは、相手の医療方針の説明や決定の際に、「家族」として扱ってもらえない場合があります。

医療機関によって運用は異なるものの、法律上の関係性が基準とされてしまうケースも少なくはありません。

事実婚と認められないリスク

事実婚は、戸籍の記載等で明確にできるものではありません。

事実婚は、

- ① お互いに夫婦として生活する意思があること

- ② 実際に夫婦として暮らしている実態があること

という2つの事実を証拠によって裏付けることでしか、証明することができません。

そのため、事実婚の証明には難しさが伴います。

そして、万一証明ができない場合には、単なる同棲とみなされてしまいます。

同棲とみなされてしまうと、事実婚のパートナーとして法的保護を受けることはできません。

事実婚のよくあるQ&A

![]()

配偶者が全て相続したら相続税はどうなる?|節税と注意点を徹底解説

亡くなった相手が生前に何らの対策もしていなかった場合、事実婚のパートナーは、遺産相続や死後事務にかかわることは基本的にはできません。

そのため、法定相続人に連絡をとって相続手続きや死後事務を委ねるか、法定相続人がいない場合は裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることになります。

一方、亡くなった相手が遺言書や死後事務委任契約書を作成していた場合は、事実婚のパートナーでも遺産の引継ぎや死後事務にかかわることができます。

このように、事実婚の場合は、生前に対策を取っておくことが非常に重要なポイントとなります。

![]()

事実婚は会社にバレる?

ただし、事実婚のパートナーを社会保険の扶養に入れる場合は、続柄を記載した住民票(「夫(未届)」「妻(未届)」と記載したもの)や、パートナーの戸籍謄本などの書類を会社に提出する必要があります。

その際には、社会保険の担当者に事実婚であることを知られることになります。

まとめ

以上、事実婚がずるいと言われる背景や、事実婚を選ぶ理由・メリット・リスクなどを解説しましたが、いかがだったでしょうか。

事実婚の選択は個人の考え方とも深く関わる問題です。

また、事実婚を選択することで、夫婦別姓などのメリットを得られる一方、相続や税金、父子関係、医療同意などの面では法律婚よりも不安定で不利益な立場に置かれることになります。

そのため、事実婚は、そう簡単に「ずるい」と断じることができるものではありません。

事実婚を考える場合には、事実婚のリスクを理解し、リスクを軽減するための適切な対処をすることが大切です。

必要に応じて男女問題や離婚問題に詳しい弁護士に相談されることもおすすめします。

当事務所には、男女問題・離婚問題に精通した弁護士のみで構成された専門チームがあり、夫婦関係の問題に悩む方々を強力にサポートしています。

LINEや電話での相談も実施しており、全国対応が可能です。

お困りの方はお気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?