3号分割とは?合意分割との違いや必要な手続きを解説

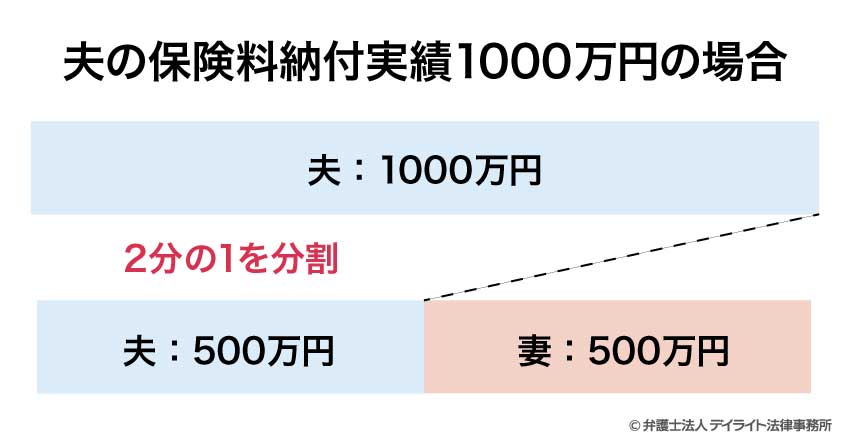

3号分割とは、相手の扶養に入っていた期間について、相手の厚生年金の保険料納付実績の2分の1を自動的に分割することができる制度です。

3号分割とは、相手の扶養に入っていた期間について、相手の厚生年金の保険料納付実績の2分の1を自動的に分割することができる制度です。

3号分割は、離婚時の年金分割制度の一つです。

年金分割は、離婚するときに夫婦の厚生年金の保険料納付実績を多い方から少ない方へ分割するという制度です。

年金分割には3号分割の他に「合意分割」という制度もあります。

合意分割が原則形態であり、3号分割は専業主婦の方などのための特例という位置づけとなります。

3号分割は合意分割に比べて手続きが簡単ですが、対象となる期間や利用できる人は限られています。

年金分割をスムーズに行うためには、3号分割の制度の概要や合意分割との違いを押さえておくことが重要です。

そこで、ここでは3号分割について、制度の概要、合意分割との違い、必要な手続きなどについて解説していきます。

3号分割とは

3号分割とは、相手の扶養に入っていた期間について、相手の厚生年金の保険料納付実績の2分の1を自動的に分割することができる制度です。

3号分割は、離婚時の年金分割制度の一つです。

年金分割とは、離婚するときに、夫婦の厚生年金(旧共済年金も含む)の保険料納付実績を多い方(多くの場合は夫)から少ない方(多くの場合は妻)へ分割する制度です。

3号分割は、分割の割合が2分の1(50%)と決まっており、分割を受ける側が請求をすれば自動的に(強制的に)分割ができるという点に特徴があります。

3号分割の対象

3号分割の対象となるのは、分割を受ける側(以下、妻とします)が「第3号被保険者」であった期間における相手(以下、夫とします)の保険料納付実績に限られます。

「第3号被保険者」とは、会社員や公務員などの厚生年金の被保険者(「第2号被保険者」といいます。)の配偶者で、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の方を指します。

夫の収入で生計を立てている専業主婦の方や、年収130万円未満のパート主婦の方などが該当します。

現在は専業主婦でも、かつては共働きで夫の扶養から外れていたという場合は、その期間については3号分割の対象外となります。

また、3号分割は2008年4月から始まった制度であるため、対象となるのは2008年4月1日以降の第3号被保険者期間のみが対象となります。

そのため、2008年4月1日より前の期間については、夫の扶養に入っていたとしても、その期間の保険料納付実績については3号分割の対象外となります。

3号分割と合意分割との違い

年金分割には、3号分割の他に合意分割という制度があります。

年金分割は2007年4月から始まった制度であり、当初は合意分割の制度しかありませんでした。

3号分割は、第3号被保険者のための制度として2008年4月から始まったものであり、合意分割の特例措置という位置づけとなります。

両者の違いを簡単にまとめると次のようになります。

| 合意分割 | 3号分割 | |

|---|---|---|

| 対象となる期間 | 結婚期間中に厚生年金に加入していた期間 | 2008年4月1日以降の結婚期間 かつ 第3号被保険者であった期間 |

| 分割の対象 | 夫婦双方の結婚期間中の保険料納付実績 | 2008年4月1日以降の結婚期間中の 第2号被保険者の保険料納付実績 |

| 分割の割合 | 50%が上限(50%以外になるケースはまれ) | 50% |

| 合意の要否 | 合意又は裁判所の決定が必要 | 不要 |

| 手続き | 夫婦の双方又は一方が年金事務所で行う | 第3号被保険者だった人が年金事務所で行う |

対象となる期間

3号分割は2008年4月から始まった制度であるため、2008年4月1日以降の結婚期間のうちの第3号被保険者であった期間のみが対象となります。

一方、合意分割は、夫婦の双方又は一方が結婚期間中に厚生年金に加入していた期間全てが対象となります。

合意分割の制度が始まる以前(2007年4月1日より前)の期間についても、合意分割の対象となります。

分割の対象

3号分割の対象となるのは、2008年4月1日以降の第3号被保険者であった期間における第2号被保険者の保険料納付実績です。

すなわち、専業主婦等として夫の扶養に入っていた期間に、夫が納付した厚生年金の保険料の記録が対象となります。

一方、合意分割の対象となるのは、結婚期間中の夫婦の保険料納付実績の総額です。

例えば、結婚期間中の保険料納付実績が夫8000万円、妻が2000万円の場合は、総額の1億円が対象となります。

分割の割合と合意の要否

3号分割の分割割合は50%と法律で定められています(厚生年金保険法78条の14第3項)。

夫婦の間で年金分割をすることや分割割合についての合意をする必要はありません。

たとえ夫が「年金分割に応じない」「50%での分割を拒否する」などと言っていても、妻が請求手続きをしさえすれば、強制的・自動的に50%の割合で分割することができるということです。

一方、合意分割の割合は、上限50%と下限(分割を受ける側が年金分割によって自らの保険料納付実績を下回らない割合)の範囲内で夫婦間の合意によって決める必要があります。

合意ができない場合は、裁判所に手続きを申し立てて分割割合を定めてもらう必要があります。

もっとも、多くのケースでは50%と定められ、50%以下となることはほとんどありません。

手続き

3号分割の手続きは、第3号被保険者だった方が一人で行うことができます。

相手(第2号被保険者)の協力は必要ありません。

一方、合意分割の手続きは、基本的には夫婦が二人そろって年金事務所に出向いて行う必要があります。

ただし、裁判所の手続きで分割割合を定めた場合や、公証役場の手続きを利用して作成した書類を持参する場合は、請求を受ける側が一人で手続きを行うことができます。

合意分割と3号分割の関係

結婚期間中に、3号分割の対象となる期間と対象外となる期間の両方が含まれており、3号分割と合意分割を同時に行いたい場合は、合意分割の請求だけをすれば足ります。

合意分割を請求した場合に、対象期間に3号分割の対象となる期間が含まれている場合は、同時に3号分割の請求をしたものとみなされるためです。

例えば、2007年4月に結婚し、妻は結婚後ずっと専業主婦で夫の扶養に入っていたとすると、2008年3月までの期間は合意分割を行い、2008年4月1日以降の期間は3号分割を行うこととなります。

この場合、合意分割の請求のみを行えば、2008年3月までの期間については合意分割が行われ、2008年4月1日以降の期間については自動的に(3号分割を別途請求しなくても)3号分割が行われることになります。

3号分割のみを請求することもできる

結婚期間中に、3号分割の対象となる期間と対象外となる期間の両方が含まれている場合に、合意分割を請求せずに3号分割だけを請求することもできます。

上記の具体例において3号分割だけを請求したとすると、2008年4月以降の期間については3号分割が行われ、2008年3月までの期間については年金分割は行われないこととなります。

このように、あえて合意分割を行わないのは妻にとって不利益と思えるかもしれません。

たしかに、上記の具体例では、合意分割をしないと妻は2007年4月~2008年3月までの夫の保険料納付実績の分割を受けることはできないので、その点では不利益といえそうです。

しかし、合意分割をするには相手の協力や裁判所の手続きが必要となります。

そのため、合意分割によって得られる利益がわずかであるようなケースでは、合意分割の手続きにかかる手間や費用の節約を優先し、合意分割はあえて行わないという選択をすることもあり得ます。

また、人によっては、3号分割だけを行う方が有利な場合があります。

共働きの時期に妻の方が高収入であったようなケースは、合意分割を行うと、妻の保険料納付実績を夫に分割する結果となる(妻の保険料納付実績が減る)可能性があります。

このような場合は、合意分割を行わず、3号分割だけを行った方が妻にとって有利です。

このように、結婚期間に3号分割の対象となる期間と対象外となる期間の両方が含まれている場合は、状況に応じて合意分割と3号分割のどちらを利用するかを検討することも重要なポイントとなります。

3号分割の手続き

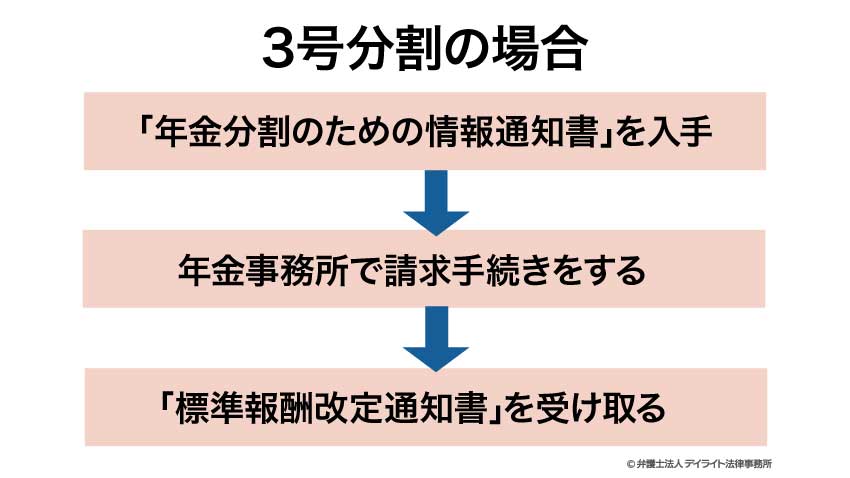

3号分割の流れ

まずは「年金分割のための情報通知書」を入手し、必要な情報を確認します。

また、標準報酬改定請求書や戸籍謄本などの必要書類も準備します。

そして、離婚成立後、近くの年金事務所に必要書類を持参して請求手続きを行います。

請求が受理されると、厚生労働大臣等の実施機関が保険料納付実績(標準報酬)の改定を行います。

改定が行われると、日本年金機構等から「標準報酬改定通知書」という書類が送付されます。

これによって年金分割の結果を確認することができます。

3号分割の必要書類

3号分割を請求する際には、次のような書類が必要です。

年金事務所等から取得

- 年金分割のための情報通知書

年金事務所に提出

- 標準報酬改定請求書

- マイナンバーカード又は年金手帳等

- 戸籍謄本

- 本人確認書類

- 住民票等(事実婚の場合)

代理人に頼む場合に提出

- 委任状

- 本人の印鑑登録証明書

年金分割のための情報通知書

年金分割のための情報通知書(以下、「情報通知書」といいます。)とは、夫婦の保険料納付実績など年金分割に必要な情報が記載されている書類です。

情報通知書は、必要書類を添えて年金事務所に所定の請求書を出せば、通常は2~3週間で送ってもらうことができます。

3号分割のみを行う場合(2008年以降に結婚し、結婚期間中ずっと夫の扶養に入っていた場合)は、情報通知書がなくても手続きを進めることは可能です。

しかし、年金分割の結果を確認することができるなどのメリットがあるため、3号分割のみを行う場合でもまずは取得することをおすすめします。

3号分割の対象外となる期間もある場合は、合意分割の要否の判断や、合意分割の手続きのために情報通知書が必要となります。

そのため、いずれの場合であっても、まずは情報通知書を取り寄せるようにしましょう。

50歳以上の方は、情報通知書を取り寄せる際に希望をすれば、情報通知書と一緒に「年金分割を行った場合の年金見込額のお知らせ」という書類ももらうことができます。

この書類を確認すれば、年金分割を行った場合にどのくらい年金が増えるかを簡単に確認することができます。

そのため、該当する方は、こちらの書類も一緒に取り寄せることをおすすめします。

その他の必要書類

3号分割の請求は、「標準報酬改定請求書」という書類に所定の事項を記入し、お近くの年金事務所に提出することによって行います。

標準報酬改定請求書のひな形は日本年金機構のホームページからのダウンロードも可能です。

参考:標準報酬改定請求書の記入方法等について|日本年金機構HP

標準報酬改定請求書には個人番号または基礎年金番号を記入する欄があります。

ここに個人番号を記入した場合はマイナンバーカード、基礎年金番号を記入した場合は年金手帳等、番号を明らかにできる書類を添えます。

結婚期間を明らかにすることができる書類として、戸籍謄本(全部事項証明書)またはそれぞれの戸籍抄本(個人事項証明書)のいずれかが必要です。

相手と事実婚関係にあった場合は、事実婚関係を明らかにする書類として住民票等も必要となります。

請求日前1か月以内に交付された相手方の生存を証明できる書類(戸籍抄本(個人事項証明書)または住民票)も必要ですが、上記の戸籍謄本等で確認できる場合は不要です。

請求書に個人番号を記載した場合も省略することができます。

年金事務所の窓口に代理の人に行ってもらう場合は、委任状と印鑑登録証明書(委任者欄に捺印した印鑑にかかるもの)が必要となります。

窓口に行く人(本人または代理人)は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類を持参する必要があります。

3号分割の費用

3号分割の手続き自体に手数料はかかりません。

3号分割のみを行う場合は、相手との交渉や裁判所の手続きも必要ないため、これらにかかる費用もありません。

そのため、通常は戸籍謄本等の取得費用(1,000円程度)などの実費のみの負担で行うことができます。

3号分割の注意点

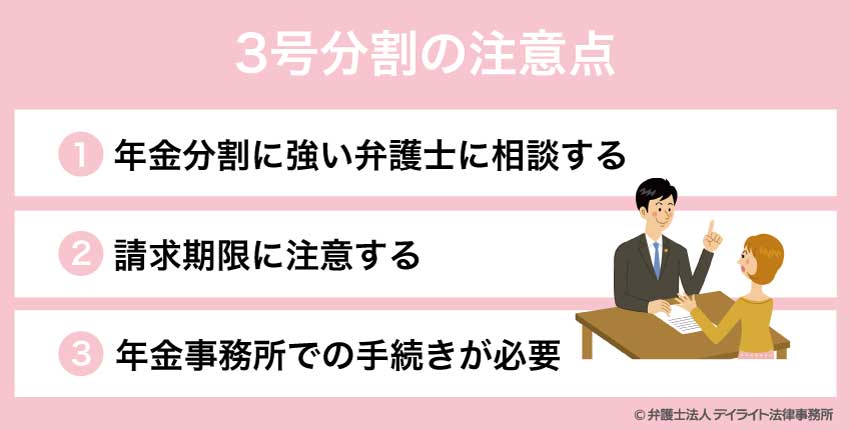

年金分割に強い弁護士に相談する

年金分割の制度は複雑であり、手続きも煩雑です。

そのため、具体的にどのように手続きを進めるべきかについては、年金分割に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

3号分割は、合意分割に比べると手続きは簡単ですが、対象期間や利用できる人は限られています。

3号分割のみを行えばよいケースもあれば、合意分割と3号分割を同時に行うべきケースもあり、何がベストであるかは人によって異なります。

適切に手続きを進めるには、専門知識と個別的な判断が必要となりますので、まずは専門の弁護士に相談し、具体的なアドバイスを受けるとよいでしょう。

請求期限に注意する

3号分割には請求期限があります。

原則として離婚成立日の翌日から2年を経過するまでに行わなければ、それ以降は請求をできなくなってしまいます。

したがって、離婚成立後は速やかに手続きを行うようにしましょう。

年金事務所での手続きが必要

年金分割を行うためには、年金事務所に必要書類を持参して手続きを行う必要があります。

3号分割のみを行う場合でも、離婚と同時に当然に行われるものではありませんので注意しましょう。

分割を受けるためには、必ず年金事務所での手続きが必要となります。

3号分割についてのQ&A

![]()

3号分割でいくらもらえる?

保険料納付実績は相手の給料や厚生年金の加入期間によって異なりますので、年金分割によって増加する金額は個別的に計算する必要があります。

当事務所では、年金分割の概算額を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

なお、シミュレーターによる計算結果はあくまでも概算額です。

正確な金額を確認されたい方は年金事務所にお問い合わせください。

![]()

3号分割のメリットは?

- 相手と話し合いをする必要がない

- 年金分割の合意書等の書類を作成する必要がない

- 裁判所の手続きを利用する必要がない

- 必ず50%の割合で分割を受けることができる

- 単独で請求手続きをすることができる(相手の協力は必要ない)

まとめ

以上、3号分割について、制度の概要、合意分割との違い、必要な手続きなどについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。

3号分割は、相手の扶養に入っていた期間( = 第3号被保険者期間)について、相手の厚生年金の保険料納付実績の2分の1を自動的に分割できる制度です。

3号分割のみを行う場合は、相手との合意や裁判所の手続きは不要であり、年金事務所での手続きも一人で行うことができます。

もっとも、3号分割の対象は、2008年4月1日以降の結婚期間中の第3号被保険者であった期間における相手の厚生年金の保険料納付実績に限られます。

2008年4月1日より前の結婚期間や、共働きをしていた期間は3号分割の対象外となり、対象外となる部分については合意分割の要否を検討する必要があります。

以上のように、3号分割の手続きは比較的簡単ですが、専門知識がなければこれを上手く利用して年金分割をスムーズに行うことは難しいと思われます。

そのため、手続きの具体的な進め方については、専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

当事務所には、離婚事件に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、年金分割について、専門知識とノウハウを共有しております。

離婚でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?