離婚の年金分割は結婚年数ですべきか?具体例でわかりやすく

一般的には、結婚年数が長いほど、年金分割をする必要性は高くなります。

結婚年数が長くなればなるほど、離婚の年金分割によって得られる利益が大きくなるケースが多いためです。

もっとも、結婚年数の長短によって年金分割の結果にどのような違いが生じるのか、イメージがつかないという方も多いと思われます。

そこで、ここでは結婚年数別の年金分割の影響について、具体例でわかりやすく解説していきます。

離婚の年金分割は結婚年数ですべきか?

一般的には、結婚年数が長くなればなるほど、離婚の年金分割による年金額の増加分(年金分割をする場合としない場合の差額)は大きくなります。

離婚の年金分割とは、離婚の際に、結婚期間中の厚生年金の保険料納付実績を多い方から少ない方に分けるものです。

保険料納付実績が少ない方(以下、妻とします)は、年金分割によって相手(以下、夫とします)の保険料納付実績の一部を自らのものにすることができます。

そして、妻は、年金分割によって自らのものとした部分もあわせて年金受給額の算定の基礎とすることができます。

そのため、妻は、年金分割をすることで、年金分割をしない場合よりも多くの年金を受け取ることができるようになります。

年金分割の対象となる保険料納付実績は、一般的には、結婚期間が長くなればなるほど多くなります。

厚生年金の保険料は会社等を通じて毎月納めるため、時が経つほどに保険料納付実績は積みあがっていくからです。

そして、夫の保険料納付実績が多ければ多いほど、妻が年金分割によって自らのものとすることができる保険料納付実績は多くなります。

その結果、妻が将来もらえる年金も多くなります。

したがって、一般的には、結婚年数が長いほど、年金分割により得られる利益は大きくなります。

そのため、結婚年数が長いほど、年金分割の必要性は高くなるといえます。

年金分割に影響を与えるその他の要素

結婚年数が長くても、厚生年金の加入期間や、夫婦の収入差によっては、年金分割によるメリットが大きくならないケースもあります。

年金分割に影響を与えるのは、実は、結婚期間の長短それ自体ではなく、結婚期間中の厚生年金の加入期間(会社員又は公務員として働いていた期間)の長短です。

保険料納付実績は、厚生年金に加入している期間にのみ積み重なっていくものだからです。

たしかに、夫が結婚期間中ずっと会社員等として働いており、「結婚期間 = 厚生年金の加入期間」となるケースは多いです。

しかし、例えば、結婚後1年間だけ会社員として働き、その後は自営業で生計を立て今(離婚時)に至るといったケースもあり得るでしょう。

このようなケースでは、たとえ結婚期間が30年であっても、年金分割の対象は1年分の保険料納付実績となるため(30年分ではありません)、年金分割による増加分はわずかとなる可能性があります。

年金分割の対象は、夫婦の「双方の」保険料納付実績となります。

自分にも保険料納付実績がある場合は、相手の保険料納付実績のみならず、自分の保険料納付実績も分割対象になるということです。

そして、厚生年金の保険料は収入に応じて決まるため、結婚期間を通じて夫婦がお互いに同程度の収入を得ている場合は、お互いの保険料納付実績も同じくらいの額になります。

夫婦双方の保険料納付実績が同じくらいの場合は、これを50%の割合で分割しても、分割前とあまり状況は変わりません。

このようなケースでは、結婚期間が長くても、年金分割による増加分はわずかとなる可能性があります。

年金分割とは?

年金分割とは、離婚したとき、結婚期間中の厚生年金の保険料納付実績を夫婦間で分割し、それぞれのものとすることができるという制度です。

例えば、結婚期間中の保険料納付実績が夫8000万円、妻2000万円の場合に、50%の割合で年金分割を行うとすると、総額1億円を50%ずつに分割することとなります。

その結果、妻は夫の保険料納付実績3000万円の分割を受け、自らのものとすることができます。

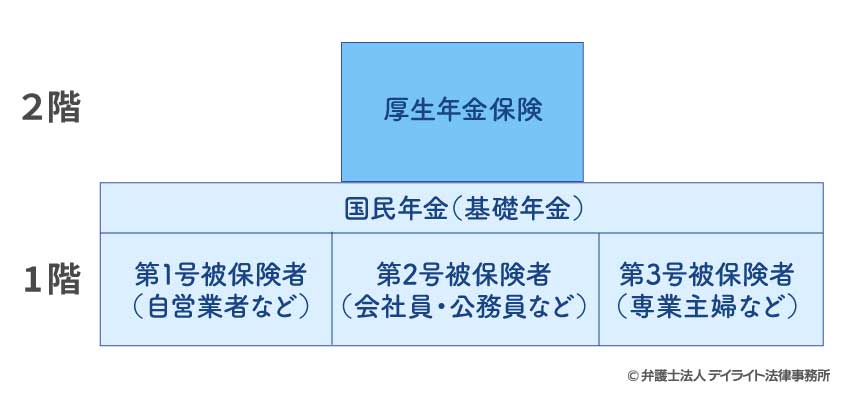

年金分割の対象は、厚生年金の保険料納付実績です。

日本の年金制度は、国民全員が加入する基礎年金(国民年金)と会社員・公務員などの方が加入する厚生年金の2階建て構造となっていますが、年金分割の対象は2階建て部分のみです。

また、年金分割は、年金額を算定する基礎となる保険料納付実績を分け合うものです。

実際に支給される年金そのものを分けるものではありません。

年金分割には2種類ある

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。

合意分割

合意分割とは、年金分割の割合(按分割合)を夫婦の合意又は裁判所の手続きによって定め、その割合に基づいて保険料納付実績を分割するものです。

分割割合の上限は50%、下限は分割を受ける側が年金分割によって自分の保険料納付実績を下回ることがない割合とされ、この範囲で定めます。

もっとも、50%と定められるケースがほとんどであり、50%となるケースはまれです。

合意分割の手続きは、分割割合を定めた後に、分割割合を明らかにすることができる書類を持って年金事務所に出向いて行うことになります。

基本的には夫婦が二人(代理人でも可)がそろって年金事務所に行く必要があります。

ただし、公証人の認証を受けた合意書や公正証書を持参する場合、あるいは裁判所で分割割合を定めた場合は、請求する側が一人で手続きをすることができます。

3号分割

3号分割とは、相手の扶養に入っていた期間の保険料納付実績については、請求手続きをすることで自動的に50%の割合で分割を受けることができるという制度です。

専業主婦の方など、会社員等の厚生年金の加入者(第2号被保険者)に扶養されている方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方を第3号被保険者といいます。

3号分割は、この第3号被保険者の方が利用できる制度です。

合意分割と異なり分割割合を決める必要はなく、第3号被保険者の方が請求をすれば自動的に50%の割合で分割を受けることができます。

請求手続きも第3号被保険者だった方が単独で行うことができます。

ただし、2008年4月から始まった制度であるため、3号分割の対象となるのは2008年4月1日以降の第3号被保険者であった期間における保険料納付実績のみとなります。

3号分割の対象外となる部分については、合意分割を行う必要があります。

| 項目 | 合意分割 | 3号分割 |

|---|---|---|

| 対象となる期間 | 婚姻期間中に厚生年金に加入していた期間 | 2008年4月1日以降の婚姻期間のうち第3号被保険者であった期間 |

| 分割の対象 | 夫婦双方の婚姻期間中の保険料納付実績 | 2008年4月1日以降の婚姻期間中の第2号被保険者の保険料納付実績 |

| 分割の割合 | 上限50% | 50% |

| 合意の要否 | 合意又は裁判所の決定が必要 | 不要(請求すれば自動的に分割される) |

| 手続き | 夫婦の双方又は一方が年金事務所で手続きをする | 第3号被保険者だった人が単独で年金事務所で手続きをする |

年金分割には期限がある

年金分割には請求期限があります。

年金事務所での請求手続きは、離婚後(離婚成立日の翌日から)2年以内に行う必要があります。

ただし、年金分割の割合を裁判所の手続きを利用して決める場合は、離婚後2年を経過する前に申立てをすれば、事件係属中に2年を経過しても請求できなくはなりません。

しかし、この場合でも審判確定または調停成立後1か月以内に請求手続きをする必要があるので注意しましょう。

年金分割の結婚年数別の影響を事例で解説

ここでは、結婚年数別に年金分割の前後の違いについて、具体例を見ていきましょう。

- 夫:会社員、給料の月平均30万円

- 妻:専業主婦(収入なし)

- 夫:会社員、給料の月平均30万円

- 妻:会社員、給料の月平均20万円

※注意事項

ここでは、年金分割によって金額が増える部分 = 老齢厚生年金の報酬比例部分のみを示すこととします。

年金受給額の全部を示すものではありませんのでご注意ください。

- 分割の割合は50%とします。

- 夫(共働きのケースでは夫と妻)は結婚期間中ずっと厚生年金に加入していたものとします。

- 報酬比例部分の乗率は「5.481/1000」として算定します。

※実際には、2003年3月以前の加入期間については「7.215/1000」となります。

- 保険料納付実績(標準報酬)は平均標準報酬月額 × 厚生年金の加入月数として算出します。

- また、ここでは便宜上給料の月平均と平均標準報酬月額は一致することとします。

- 金額は特に記載がない限りは1年の総支給額となります。

結婚年数5年のケース

結婚年数5年の場合は、分割対象となる保険料納付実績(標準報酬)は次のようになります。

夫:30万円 × 60ヶ月 = 1800万円

妻(事例1):0円

妻(事例2):20万円 × 60ヶ月 = 1200万円

これを前提とした年金分割の概算結果は次のようになります。

| 分割前 | 分割後 | |||

|---|---|---|---|---|

| 夫 | 妻 | 夫 | 妻 | |

| 事例1 | 98,658円 | 0円 | 49,329円 | 49,329円 |

| 事例2 | 98,658円 | 65,772円 | 82,215円 | 82,215円 |

結婚年数10年のケース

結婚年数10年の場合は、分割対象となる保険料納付実績(標準報酬)は次のようになります。

夫:30万円 × 120ヶ月 = 3600万円

妻(事例1):0円

妻(事例2):20万円 × 120ヶ月 = 2400万円

これを前提とした年金分割の概算結果は次のようになります。

| 分割前 | 分割後 | |||

|---|---|---|---|---|

| 夫 | 妻 | 夫 | 妻 | |

| 事例1 | 197,316円 | 0円 | 98,658円 | 98,658円 |

| 事例2 | 197,316円 | 131,544円 | 164,430円 | 164,430円 |

結婚年数20年のケース

結婚年数20年の場合は、分割対象となる保険料納付実績(標準報酬)は次のようになります。

夫:30万円 × 240ヶ月 = 7200万円

妻(事例1):0円

妻(事例2):20万円 × 240ヶ月 = 4800万円

これを前提とした年金分割の概算結果は次のようになります。

| 分割前 | 分割後 | |||

|---|---|---|---|---|

| 夫 | 妻 | 夫 | 妻 | |

| 事例1 | 394,632円 | 0円 | 197,316円 | 197,316円 |

| 事例2 | 394,632円 | 263,088円 | 328,860円 | 328,860円 |

結婚年数30年のケース

結婚年数30年の場合は、分割対象となる保険料納付実績(標準報酬)は次のようになります。

夫:30万円 × 360ヶ月=1億800万円

妻(事例1):0円

妻(事例2):20万円 × 360ヶ月=7200万円

これを前提とした年金分割の概算結果は次のようになります。

| 分割前 | 分割後 | |||

|---|---|---|---|---|

| 夫 | 妻 | 夫 | 妻 | |

| 事例1 | 591,948円 | 0円 | 295,974円 | 295,974円 |

| 事例2 | 591,948円 | 394,632円 | 493,290円 | 493,290円 |

以上の年金分割の前後での妻の増額分のみを比較してみると、次のようになります。

| 結婚年数 | 妻の増額分 | |

|---|---|---|

| 事例1 | 事例2 | |

| 5年 | 49,329円 (月額4,110円) |

16,443円 (月額1,370円) |

| 10年 | 98,658円 (月額8,221円) |

32,886円 (月額2,740円) |

| 20年 | 197,316円 (月額16,443円) |

65,772円 (月額5,481円) |

| 30年 | 295,974円 (月額24,665円) |

98,658円 (月額8,221円) |

以上の事例のように、結婚期間中ずっと厚生年金に加入していた場合は、結婚期間が長くなればなるほど、年金分割の対象となる保険料納付実績は多くなります。

そのため、結婚期間が長いほど、年金分割による増加分は大きくなります。

特に専業主婦のケースでは、年金分割をする場合としない場合の差が大きいため、結婚年数が長いほど年金分割を行う重要性は高くなるといえるでしょう。

年金分割額をシミュレーターで簡単に計算!

年金分割の結果は人によって異なります。

そこで、ご自身のケースでは年金分割の前後でどのような変化が生じるのか確認することが重要です。

当事務所では、年金分割の概算額を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

シミュレーターはこちらからご利用ください。

なお、シミュレーターはあくまでも概算額を算定するものですので、算定結果は参考程度にされてください。

正確な金額については年金事務所にお問い合わせください。

年金分割についての注意点

①年金分割に強い弁護士に相談する

年金分割の制度は複雑でわかりにくく、手続きも煩雑です。

一方、特に結婚年数が長い場合は年金分割を確実に行う必要性が高いです。

また、請求期限もあるため、速やかに適切な対応を行うことも重要です。

そのため、離婚をお考えの方は、お早めに年金分割に強い弁護士に相談し、見通しや進め方などについて具体的なアドバイスを受けることをおすすめします。

②期間制限に注意する

年金分割は離婚後2年以内に請求する必要があります。

期限切れには十分に注意し、離婚後は速やかに年金事務所で手続きをするようにしましょう。

お困りの場合は離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。

まとめ

以上、結婚年数別の年金分割の影響について、具体例で解説しましたがいかがだったでしょうか。

一般的には、結婚年数が長くなればなるほど、年金分割の利益は大きくなります。

年金分割は離婚後の生活設計にも影響を及ぼすします。

特に結婚年数が長く、年金分割の影響が大きい場合は、確実に手続きを行うことが重要です。

もっとも、年金分割の結果は人それぞれであり、年金分割のために必要な手続きも状況によって異なります。

年金分割の制度は複雑で理解しにくい面もあるため、詳しくは離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめいたします。

当事務所には、離婚事件に注力する弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、年金分割について、専門知識とノウハウを共有しております。

離婚でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?