医師の離婚|離婚率の高さとその理由・注意点を解説

医師の離婚率は高いというイメージを持たれている方も多いと思います。

医師の離婚率は高いというイメージを持たれている方も多いと思います。

統計上ははっきりしていませんが、多忙のため夫婦間のすれ違いが生じやすいなど、離婚に至りやすい側面は確かにあるようです。

また、医師は一般的には年収が高く、病院を経営している場合もあるため、実際に離婚に向けて進めていく際には、その特殊性を踏まえた対処が必要となります。

そこで、ここでは医師の離婚について、離婚率とその理由・注意点等について解説していきます。

なお、夫婦の一方が医師で他方が医師ではない場合と、夫婦の双方が医師の場合がありますが、ここでは基本的には前者の場合を前提に解説します。

医師の離婚率は高い?

日本人全体の離婚率

国の調査によると、2024年の離婚件数は 18万5895組とのことです。

これに対して婚婚姻件数は48万5063組とのことですから、離婚率(※)は38%程度といえます。

ワンポイント:離婚率について

離婚率は厳密には人口千人あたり何人が離婚したかを示す割合をいい、この意味での離婚率は1.55%となります。

もっとも、多くの場合、気になるのは「結婚しているカップルがどのくらいの確率で離婚に至るのか」ということであり、この意味での離婚率は38%程度となります。

なお、これはあくまでも同じ年の婚姻件数と離婚件数を単純に比べたものであるため、正確な確率を表すものではありません。

特に婚姻年数は年々減ってきている傾向にあるため、実際の離婚率は38%よりも低い可能性が高いです。

しかし、大体の目安としては、実情とそれほどかけ離れたものではないと考えてもよいと思います。

引用:令和5年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況|厚生労働省

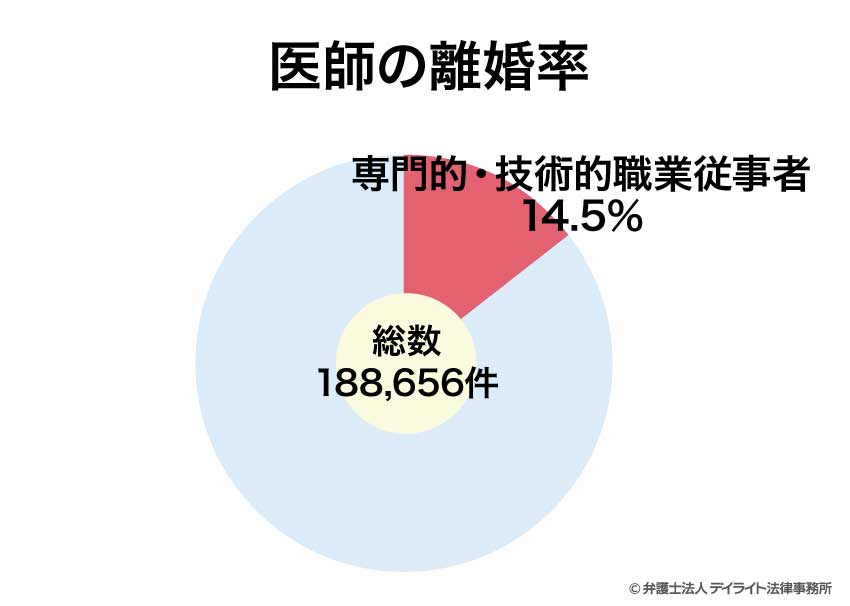

医師の離婚率

医師の離婚率に関する詳しい調査は見当たりませんが、国による大まかな職業別の調査(2020年度)によると、医師が含まれる「専門的・技術的職業従事者」のカテゴリーは、夫の場合は離婚件数が27,369件で全体の14.5%と最多となっています。

妻の場合も「無職」「サービス職業従事者」に次いで、26,945件で全体の14.3%と多い件数となっています。

したがって、医師は離婚件数が多い職業分類には含まれているといえそうです。

引用:人口動態調査 人口動態職業・産業別統計 離婚|厚生労働省

もっとも、「専門的・技術的職業従事者」には医師以外にも教員、法律家、芸術家などの幅広い職業が含まれているため、この資料だけで医師の離婚率が特別に高いと断言することまではできません。

ワンポイント

筆者の個人的な感覚としては、「医師の離婚相談の件数」は多いという印象があります。

夫婦の一方が医師の場合、財産分与などが複雑化する傾向にあるため、専門家が関与する必要性が高いケースが多くなります。

そのため、弁護士に相談される方の割合は高くなるものと推察されます。

医師の離婚の理由とは?

離婚の理由は様々ですが、一般的な傾向としては、性格の不一致、モラハラ(精神的虐待)、異性関係(浮気・不倫)を挙げる方が多いです。

医師の離婚の理由も、一般的な傾向と大きく異なることはないと思われます。

性格の不一致

離婚の理由としての「性格の不一致」とは、簡単に言うと、夫婦の一方又は双方が「夫婦としてやっていけない」と思うようになったことを指します。

医師の場合、勤務形態などにもよりますが、仕事が非常に忙しく、家庭のことに時間を割くことがあまりできないことも多いです。

ともすると「家庭をかえりみない」という状態になることもあります。

相手がそのような状態に不満を抱いている場合は、不満が蓄積していくと、「夫婦としてやっていけない」と思うに至る可能性もあるでしょう。

また、子どもの教育方針が異なることが原因で夫婦仲が悪くなる場合もあります。

医師は自分の子どもにも医師を目指して欲しいと考えていることが多く、幼いころから塾に通わせたり、厳しく勉強の指導をしたりするケースもあります。

もう一方がそのような教育方針に賛同していない場合は、夫婦間で摩擦が生じ、それが離婚の一因となる可能性もあるでしょう。

モラハラ(精神的虐待)

夫婦の一方が医師の場合に起こりやすいモラハラとしては、次のようなものがあります。

- 上から目線で命令する

- 他方の仕事を「誰にでもできる仕事」などと言って見下す

- お金で相手をコントロールしようとする(「誰のおかげでいい暮らしができると思っている」と言うなど)

- 子どもの成績が悪いことなどを他方のせいにする(「お前の育て方が悪い」と言うなど)

異性関係(浮気・不倫)

医師は、特に職場の人と不倫関係になることが多いようです。

責任重大でストレスのかかる仕事であることから、誰かと親密な関係になって心の安らぎを得たい気分になることも多いのではないでしょうか。

医師は多くの時間を職場で過ごしますから、看護師などの職場の人とは長い時間一緒にいて、親密な関係にもなりやすいでしょう。

また、医師は社会的な地位が高く、高収入であるため、親しい関係になりたいと思っている異性も多いでしょう。

このようなことから、医師は異性関係の問題も生じやすいと考えられます。

離婚を回避する方法

医師本人が気をつけたい点

離婚の原因になり得ることはしない

モラハラ、DV、浮気など、離婚の原因になり得ることは慎むべきです。

医師はストレスがかかる仕事であることや、高収入で社会的地位が高いことなどから、これらが誘発されやすい環境・状況に置かれることもあるでしょう。

しかし、これらは夫婦関係を破綻させる行為であり、法律上の離婚原因(離婚が認められる条件)にも該当し得ます。

そのため、離婚を避けたいのであれば厳に慎むべきです。

離婚原因について、詳しくは以下のページをご覧ください。

夫婦として協力する意識を持つ

医師の場合は仕事が多忙であるため、家庭のことに時間を割くことができないというケースも多いでしょう。

しかし、「家のことは相手がやるのが当たり前」とか、「自分は稼いで家計を支えているから問題ない」などと思わずに、夫婦として協力する意識を持つことが大切です。

相手も仕事をしている場合は、状況によっては自身の勤務形態を見直すなどして家事や育児に関わる時間を増やす必要があるかもしれません。

それが難しい場合は、家事代行サービスを一緒に探すなどして、協力する姿勢を見せるようにするとよいでしょう。

相手が専業主婦(夫)の場合でも、相手に感謝の言葉をかけたり、相手の相談事・悩み事をちゃんと聞いてあげるように心がけるとよいでしょう。

医師の配偶者が気をつけたい点

夫婦関係に不満や不安がある場合は、なるべく早い段階で、相手と話をする機会を設けたり、誰かに相談したりするようにするとよいでしょう。

家事等の分担を見直したり、周囲のサポートを得たりすることで、そのような状況を改善できるようになる場合もあります。

また、相手によるモラハラ、DV、浮気などに関する悩みがある場合は、我慢せずに信頼できる知人・友人や専門家・専門機関に相談されるとよいでしょう。

被害が深刻化する前であれば、関係修復に向けての対処が可能な場合もあります。

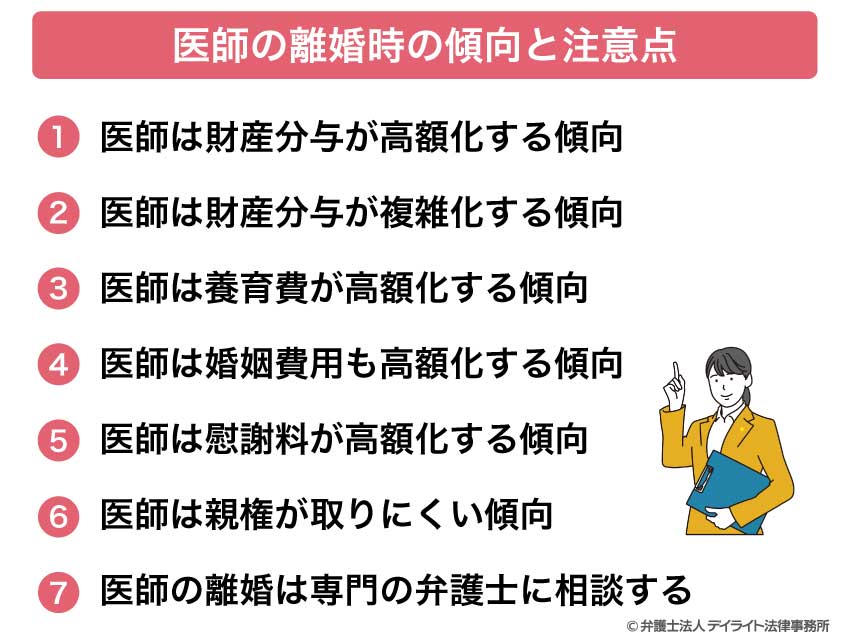

医師の離婚時の傾向と注意点

①医師は財産分与が高額化する傾向

財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を公平に分配することをいいます。

医師は高額所得者が多いため、結婚している期間に形成する資産も多くなる傾向にあります。

そのため、財産分与で分け合う財産が高額化する傾向にあります。

②医師は財産分与が複雑化する傾向

医師の場合は、財産分与が複雑化する傾向にもあり、次のような問題を巡って争いになることが多いです。

財産分与の対象

医師の場合は、お金(現預金)以外にも、不動産、株式などの有価証券、自動車、生命保険、退職金、ゴルフ会員権、医療法人の出資持分など、様々な形で財産を持っていることが多いです。

そのため、財産分与の対象財産を把握するのが大変になる傾向にあります。

また、医師の場合、第三者(親など)の名義で医療法人の出資持分を有していたり、病院の財産と個人の財産の区別があいまいになっていたりするケースもあります。

このようなケースでは、第三者名義の財産や病院の財産を夫婦の財産としてカウントするべきかどうかについて、難しい問題が生じる可能性があります。

対象財産の評価

現預金以外の財産については、その価値をどのように評価するか(お金に換算するか)が問題となります。

特に、医療法人の出資持分や退職金は、評価額がかなりの高額になるケースもあるため、評価方法などを巡って争いになることも多いです。

財産分与の割合

夫婦の財産は、原則としては2分の1の割合で分け合うべきであると考えられています。

しかし、一方の特別な資格や能力によって非常に多くの収入を得ていた場合には、2分の1の割合は修正されるべきだと考えられています。

医師の場合、収入額等によっては、このように割合が修正されるべきケースに当てはまる可能性もあります。

そのため、割合を修正するべきか、修正するとしてどのような割合で分けるかなどを巡って、対立が生じることも多いです。

財産分与の方法

夫婦の一方(夫とします)が医師で医療法人を経営している場合に、他方(妻とします)名義で医療法人に出資がされているケースがあります。

そのような場合は、財産分与において、妻の出資持分をどうするかについて決める必要があります。

妻名義の出資持分をそのままにしておくと、離婚後も元妻が出資者として払い戻し等を請求する権利を持ち続けることになり、夫にとっては不都合な状態となる可能性もあります。

そのため、夫が妻名義の出資持分を適切な時価で買い取るなどの対処が必要となります。

なお、妻を医療法人の理事としている場合や、妻を病院の従業員として雇っている場合は、離婚と同時に理事や従業員の立場も解消するのが一般的です。

もっとも、離婚と同時に自動的に解消されるわけではありませんし、離婚したことのみを理由に一方的に解任・解雇をすることも基本的にはできません。

そのため、離婚協議の中で、妻が自ら理事を辞任することや、退職することについて合意をするなどの対処が必要となります。

③医師は養育費が高額化する傾向

夫婦の間に子どもがいる場合、離婚後、子どもと離れて暮らすことになる親は養育費を支払うことになります。

養育費の金額は、基本的には、夫婦双方の年収を前提に算出されることになります。

そのため、養育費を支払う側の年収が高ければ高いほど、養育費の金額も高くなります。

そして、医師の場合は、年収が高いことが多いため、養育費が高額化する傾向にあります。

例えば、夫が医師で年収が1400万円、妻が専業主婦で年収が0円で、妻が5歳の子どもを引き取ることになったとします。

この場合に夫が支払うべき養育費の金額は、算定表を使って計算すると、月17万4000円となります。

算定表とは、標準的な計算方法を用いた算定結果を一覧にしたもので、父母の収入、子どもの数・年齢によって養育費の目安を簡単に素早く確認できるように作られているものです。

家庭裁判所で養育費の金額を決める場合にも用いられています。

仮に、夫がサラリーマンで年収が500万円である場合には、同じく算定表を使って計算すると、夫の支払うべき養育費は月額6万6000円となりますから、医師の場合はずいぶん高額になるといえるでしょう。

なお、養育費算定表は、年収の上限が2000万円(自営業の場合は1567万円)となっています。

上限を超える場合の算定方法は不明確であり、どのように算定するかによって養育費の金額が大きく異なることもあります。

医師の場合は年収が算定表の上限を超える場合もあるため、算定方法を巡って争いになるケースも多い傾向にあります。

④医師は婚姻費用も高額化する傾向

離婚前に夫婦が別居した場合は、通常、収入の多い方が少ない方に対して生活費(婚姻費用)を支払うことになります。

婚姻費用の金額は、養育費の場合と同様に算定表を使って算出するのが一般的ですが、婚姻費用には子どもだけでなく配偶者の生活費部分も含まれるため、養育費の金額よりも高額になるのが通常です。

したがって、医師の場合は婚姻費用が非常に高い金額になる可能性もあります。

また、婚姻費用は、離婚が成立するまでは、基本的には毎月支払い続けなければなりません。

そのため、別居後、離婚が成立するまでの期間が長くなればなるほど、支払う婚姻費用の総額は高額になります。

この点、医師の場合は、財産分与などの問題を解決するのに時間がかかり、離婚成立までの別居期間が長引く傾向にもあります。

このようなことから、医師は婚姻費用としてかなりの金額(総額)を支払うことになるケースも多いです。

⑤医師は慰謝料が高額化する傾向

夫婦の一方の浮気やDV・モラハラなどが原因で離婚に至った場合、他方は慰謝料を請求することができます。

このとき、医師が慰謝料を支払う側である場合は、慰謝料が高額化する傾向にあります。

ワンポイント:医師は慰謝料が高額化する理由

浮気やDV・モラハラなどをして離婚の原因を作った側の配偶者のことを「有責配偶者」といいます。

医師が有責配偶者である場合、医師が離婚を求める際には非常に高額な慰謝料(「解決金」という名目の場合もあります。)を支払う必要が生じる可能性もあります。

裁判実務では、有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められないと考えられています。

そのため、裁判で離婚を認めてもらうことは通常困難です。

そこで、離婚したい場合は、相手に任意に離婚に応じてもらう必要があります。

しかし、相手に任意に離婚に応じてもらうためには、それ相応の金額を支払うことを条件としなければならないことがほとんどです。

それ相応の金額とは、収入や資産に見合った金額となりますから、高収入の医師は、非常に高額な金額を支払わなければならなくなる可能性があります。

⑥医師は親権が取りにくい傾向

未成年の子どもがいる夫婦が離婚をする場合は、子どもの親権を決める必要があります。

離婚後の親権については、法律改正により、単独親権(父母の一方が親権を取る)のみならず、共同親権(父母の双方が親権を取る)も選択できるようになりました。

医師の方は、子どもを跡継ぎにしたいと考えている場合もあり、どのような形であれ親権を取りたいと考えていることも少なくないと思われます。

しかし、医師の場合は、親権をとりにくい傾向にあります。

単独親権は取りにくい

医師は仕事が多忙であるため、子育てを全て相手に任せているケースも多いです。

そのため、単独で親権を取ることは難しい傾向にあります。

単独親権とする場合は、これまで主として子どもの監護をしてきた側(主たる監護者)の方が親権者にふさわしいと判断される傾向にあるからです。

共同親権も難しい場合がある

一方、離婚後も共同親権を選択する場合は、子育てを全て相手に任せていた場合であっても、親権を取ることは可能です。

しかし、子どもの教育方針の違いやDV・モラハラなどが原因で離婚に至ったようなケースでは、共同親権とすることが難しい可能性があります。

上記のようなケースでは、相手が共同親権とすることに反対する可能性が高いです。

そして、裁判所に決めてもらう場合も、父母が子どものために協力し合うことが困難であると判断されて、共同親権とすべきでない(単独親権とするべき)とされる可能性があります。

単独親権となる場合は、先に述べたとおり、主たる監護者の方が親権者にふさわしいとされる可能性が高いため、医師が親権を取るのは難しい場合が多いと考えられます。

⑦医師の離婚は専門の弁護士に相談する

以上に解説したように、医師の離婚においては難しい問題が生じやすいため、弁護士に相談しながら慎重に進めることをおすすめいたします。

医師の離婚問題は、離婚問題の中でも特に難易度が高いものとなります。

そのため、離婚問題を専門に扱う弁護士を選ぶということも重要なポイントとなります。

医師の離婚についてのQ&A

![]()

医者との結婚はやめとけと言われています。本当でしょうか?

しかし、医師であっても、仕事のスタイル、家族との向き合い方などは人それぞれで、相性もありますから、結婚はやめた方がいいと一概に言うことはできないでしょう。

むしろ、医師となる方は、難しい試験をパスしてこられた方であり、努力家の方がほとんどだと考えます。

また、医師という素晴らしい仕事に誇りを持っている方が多いと思われます。

したがって、医師であることはむしろ結婚にプラスに考えてよいのではないでしょうか。

![]()

医者はバツイチが多いのでしょうか?

もっとも、上で解説したように、医師の離婚率は高い傾向という印象です。

まとめ

以上、医師の離婚について解説しましたがいかがだったでしょうか。

医師の離婚率は高いとは断言できませんが、すれ違いや異性問題が生じやすいといった傾向はあるため離婚を避けたい場合は注意するべきです。

離婚に向けて進めていく場合は、医師の特殊性を踏まえた対応が必要となります。

難易度の高い問題も生じやすいため、お困りの場合は、離婚問題を専門に扱う弁護士に相談されることを強くおすすめいたします。

当事務所の離婚事件チームは、医師の離婚事案について、専門知識とノウハウを共有しております。

LINEなどを利用したオンライン相談も実施しており、全国対応が可能です。

離婚でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?