交通事故の過失割合が9対1の場合の慰謝料相場とは?

交通事故の過失割合が9対1の場合、慰謝料の相場は、被害者に過失がない場合の相場から1割減額されたものになります(*なお、「過失割合が9対1」とは、被害者の過失割合が1割の場合を指します。)。

交通事故の過失割合が9対1の場合、慰謝料の相場は、被害者に過失がない場合の相場から1割減額されたものになります(*なお、「過失割合が9対1」とは、被害者の過失割合が1割の場合を指します。)。

そのため、たとえば、被害者の損害額が500万円の場合、過失割合が9対1だと、受け取れる損害賠償額は、1割減額された450万円となってしまいます。

このように、過失割合が9対1の事故では賠償金額が減額されてしまいますので、いくら減額されるかの計算をする必要があります。

損害賠償額が高額になるほど、減額される金額も大きくなるので、注意する必要があります。

もし過失割合に納得がいかない場合は、証拠を集める、過失割合の基準や修正要素を調べるなどして、相手方と交渉していくことになります。

今回の記事では、過失割合9対1の場合の慰謝料の相場、過失割合が9対1となる事故の類型、過失割合9対1に納得がいかない場合に過失割合を変更する方法などについて解説していきます。

目次

交通事故の過失割合が9対1の場合の慰謝料の相場とは?

交通事故の過失割合が9対1の場合の慰謝料は、被害者に過失がない場合に比べて1割下げられた額になります。

慰謝料が減額されるのは、過失相殺が行われるからです。

過失相殺とは、事故当事者双方に過失があった場合に、被害者の過失(落ち度)の割合に従って、慰謝料を含む損害賠償の額を減額することをいいます(民法722条)。

(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)

第七百二十二条 ・・・

2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

過失相殺後の慰謝料等の損害賠償の具体的な金額は、被害の程度によって様々であり、個別のケースごとに算定する必要があります。

9対1の場合の慰謝料等の示談金を自動計算

慰謝料を算定するには、慰謝料額の相場を調査する必要があります。

交通事故の慰謝料には、以下の3つの算定基準があります。

- 自賠責基準(自賠責保険からの支払額を決める基準)

- 任意保険基準(任意保険の保険会社が自社の内部で定めている支払基準)

- 弁護士基準(弁護士が関与する示談交渉で使用される基準。裁判所でも用いられる)

これらの基準は、基準ごとに使われる場面が違いますし、算定方法、慰謝料額も異なります。

交通事故の慰謝料の相場を調べる際には、こうした基準ごとの違いにも気を付けなければならないなど、正しい情報を得るのに手間がかかります。

そこで、当事務所では、どなたでも手軽に、被害者に最も有利な弁護士基準で慰謝料の相場をご確認いただけるよう、交通事故賠償金計算シミュレーターをご用意しました。

このシミュレーターをご利用いただけば、事故当時のご年齢、性別、事故前のご年収、入通院期間、休業日数、後遺障害の等級、ご自身の過失割合などの基本情報を入力するだけで、過失相殺後の慰謝料、休業損害、逸失利益の相場をご確認いただくことができます。

ご利用に際し、ご連絡先などの個人情報をご入力いただく必要はなく、後日当事務所からご連絡するようなこともございません。

計算結果も、その場ですぐにご覧いただけます。

どなたでも無料でご利用いただけますので、ご関心がおありの方は、以下のリンクから、どうぞお気軽にお試しください。

9対1の場合の慰謝料の相場と計算方法

9対1の場合の慰謝料は1割減額される

過失割合が9対1の場合の慰謝料の相場は、被害者の過失がゼロの場合の慰謝料の相場から1割減額したものとなります。

たとえば、被害者の過失がゼロの場合の慰謝料額が130万円だった場合、過失割合9対1のときに請求できる慰謝料額は、

となります。

交通事故の慰謝料の種類

交通事故の慰謝料には、

- 死亡慰謝料

- 後遺障害慰謝料

- 入通院慰謝料

の3種類があり、それぞれに相場が形成されています。

過失割合9対1の場合の慰謝料の相場は、上でもご説明したとおり、これらの慰謝料の相場(被害者の過失がゼロの場合のもの)から1割減額した額となります。

以下では、それぞれの慰謝料について、過失割合9対1の場合の金額をご紹介していきます。

なお、ここでご紹介する慰謝料額は、全て、被害者に最も有利な弁護士基準によるものとなっております。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、被害者が交通事故で死亡した場合に支払われる慰謝料です。

死亡慰謝料の金額は、被害者の家族内での立場によって異なります。

弁護士基準での死亡慰謝料の相場と、過失割合9対1での過失相殺を行い1割減額した後の金額を表にすると、以下のようになります。

| 被害者の立場 | 弁護士基準での慰謝料額 | 過失割合9対1の場合 |

|---|---|---|

| 一家の経済的支柱 | 2800万円 | 2520万円 |

| 一家の支柱に準じる(母親、配偶者など) | 2500万円 | 2250万円 |

| その他(独身者、子供、幼児など) | 2000万円~2500万円 | 1800万円~2250万円 |

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故によるケガのために後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料です。

後遺障害慰謝料は、どの後遺障害等級に認定されるかによって金額が変わります。

それぞれの後遺障害等級での弁護士基準の後遺障害慰謝料の額と、過失割合9対1での過失相殺を行い1割減額した後の金額を表にすると、以下のようになります。

| 後遺障害等級 | 弁護士基準 | 過失割合9対1の場合 |

|---|---|---|

| 第1級 | 2800万円 | 2520万円 |

| 第2級 | 2370万円 | 2133万円 |

| 第3級 | 1990万円 | 1791万円 |

| 第4級 | 1670万円 | 1503万円 |

| 第5級 | 1400万円 | 1260万円 |

| 第6級 | 1180万円 | 1062万円 |

| 第7級 | 1000万円 | 900万円 |

| 第8級 | 830万円 | 747万円 |

| 第9級 | 690万円 | 621万円 |

| 第10級 | 550万円 | 495万円 |

| 第11級 | 420万円 | 378万円 |

| 第12級 | 290万円 | 261万円 |

| 第13級 | 180万円 | 162万円 |

| 第14級 | 110万円 | 99万円 |

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、交通事故のケガによって入通院が必要になった場合に支払われる慰謝料です。

入通院慰謝料は、基本的に、実際に入通院した期間によって算定されます。

*注

通院期間に比べて実際に通院した日数が少なすぎる場合、実際に入通院した日数の3~3.5倍程度を通院期間とみなすことがあります。

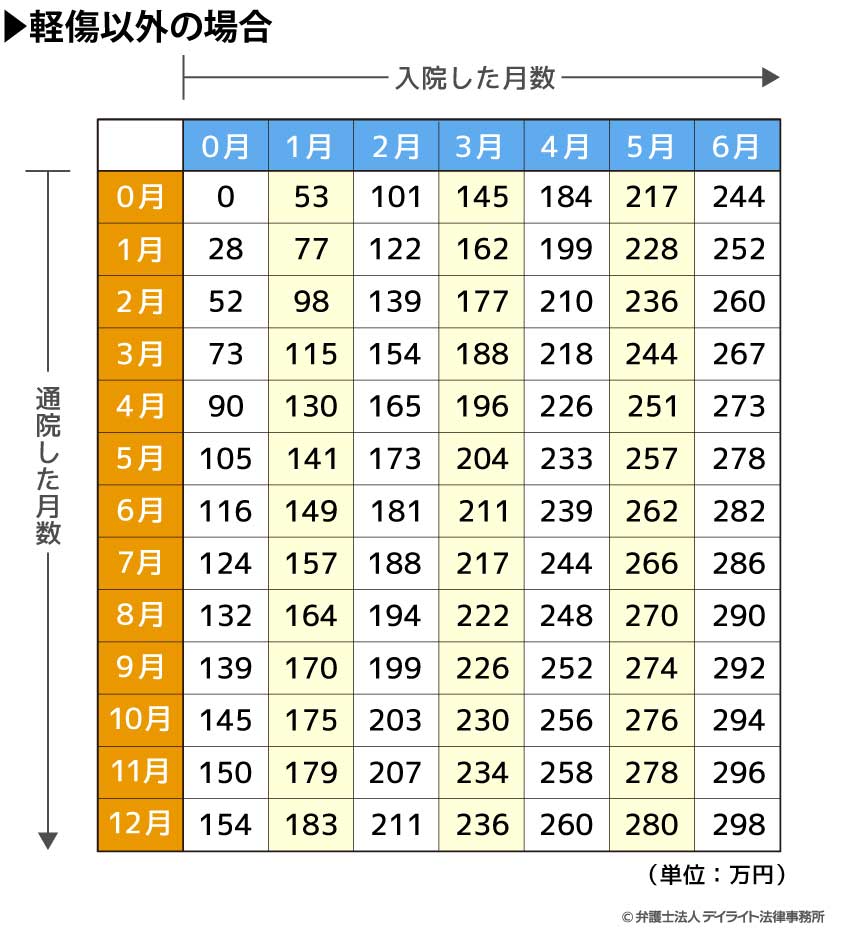

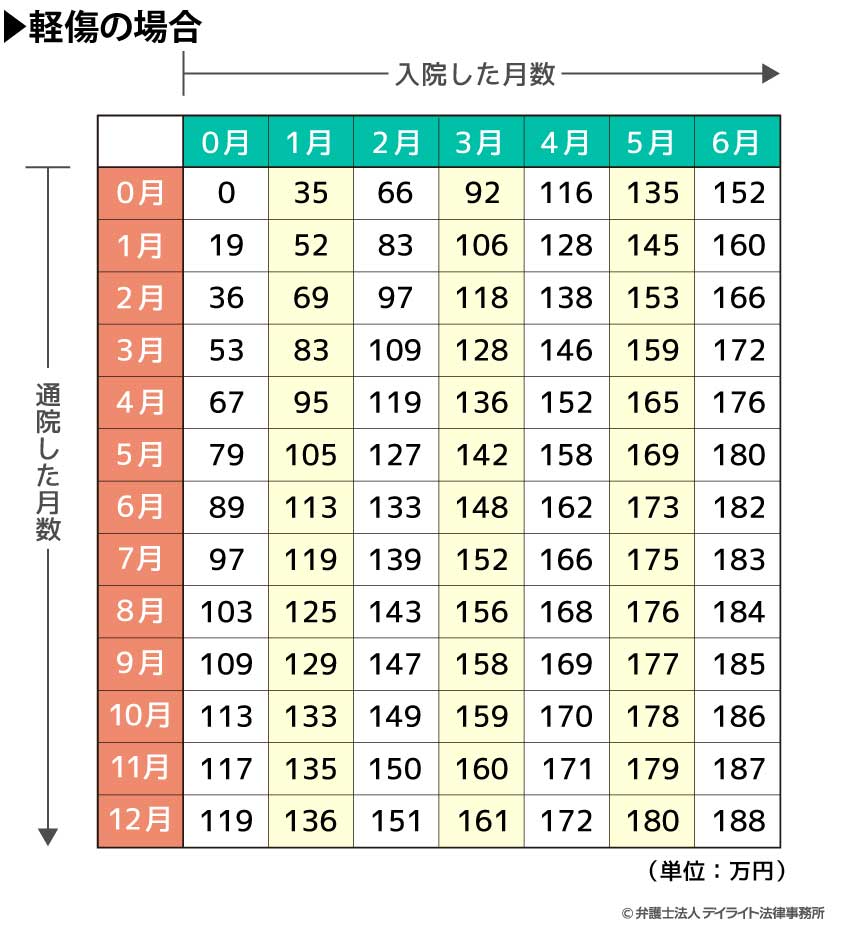

通院1~6か月の場合の入通院慰謝料

通院1~6か月の場合について、弁護士基準の入通院慰謝料の額と、過失割合9対1での過失相殺を行い1割減額した後の金額を表にすると、以下のようになります(なお、「軽傷」とは、他覚所見のないむちうち、軽い打撲や挫傷のことをいいます。)。

| 通院 期間 |

弁護士基準 (軽傷以外の場合) |

過失割合9対1の場合 (軽傷以外の場合) |

弁護士基準 (軽傷の場合) |

過失割合9対1の場合 (軽傷の場合) |

|---|---|---|---|---|

| 1か月 | 28万円 | 25万円 | 19万円 | 17万円 |

| 2か月 | 52万円 | 46万円 | 36万円 | 32万円 |

| 3か月 | 73万円 | 65万円 | 53万円 | 47万円 |

| 4か月 | 90万円 | 81万円 | 67万円 | 60万円 |

| 5か月 | 105万円 | 94万円 | 79万円 | 69万円 |

| 6か月 | 116万円 | 104万円 | 89万円 | 80万円 |

(一万円未満切り捨て)

入院1~6か月の場合

入院1~6か月の場合について、弁護士基準の入通院慰謝料の額と、過失割合9対1での過失相殺を行い1割減額した後の金額を表にすると、以下のようになります。

| 入院 期間 |

弁護士基準 (軽傷以外の場合) |

過失割合9対1の場合 (軽傷以外の場合) |

弁護士基準 (軽傷以外の場合) |

過失割合9対1の場合 (軽傷の場合) |

|---|---|---|---|---|

| 1か月 | 53万円 | 47万円 | 35万円 | 31万円 |

| 2か月 | 101万円 | 90万円 | 66万円 | 59万円 |

| 3か月 | 145万円 | 130万円 | 92万円 | 82万円 |

| 4か月 | 184万円 | 165万円 | 116万円 | 104万円 |

| 5か月 | 217万円 | 195万円 | 135万円 | 121万円 |

| 6か月 | 244万円 | 219万円 | 152万円 | 136万円 |

(一万円未満切り捨て)

入通院慰謝料の算定表

弁護士基準では、入通院慰謝料は、以下の算定表を用いて算定します。

過失割合が9対1の場合は、以下の表の金額に0.9を乗じた金額が受け取れる入通院慰謝料の額となります。

入通院慰謝料については、以下のページもご参照ください。

交通事故の過失割合が9対1となる事例

交通事故の過失割合が9対1となる事例には、次のようなものがあります。

自動車対自動車の場合

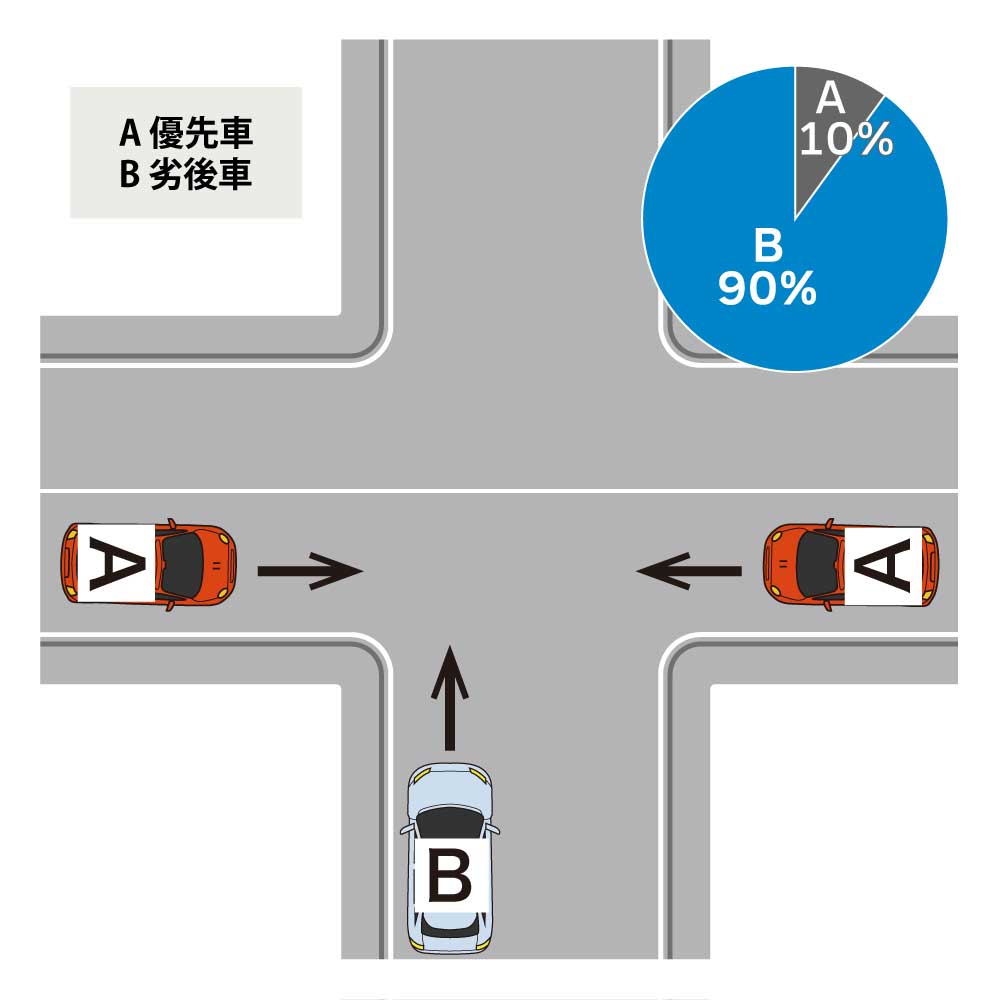

一方が優先道路となっている交差点で、直進車同士が衝突した場合

一方が優先道路となっている交差点で、優先道路を直進している車(優先車)ともう一方の道路を直進している車(劣後車)が衝突した場合、過失割合は、劣後車9:優先車1となります。

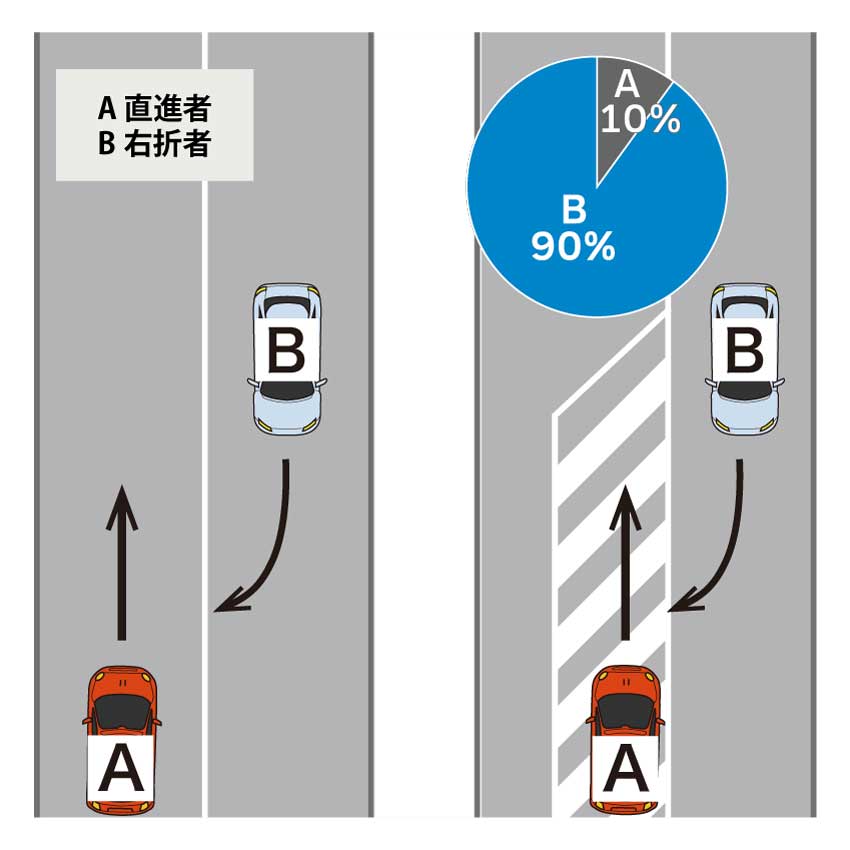

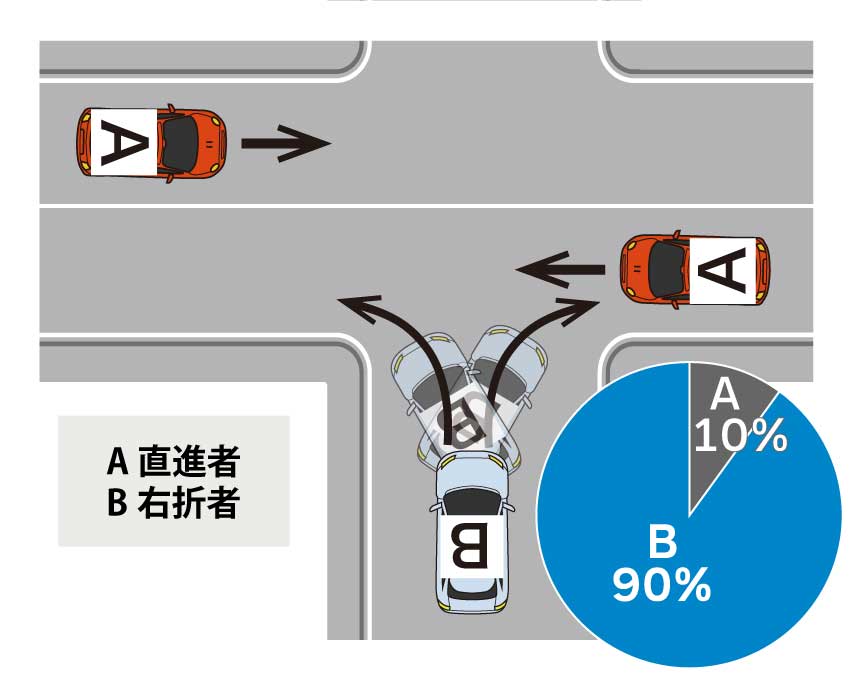

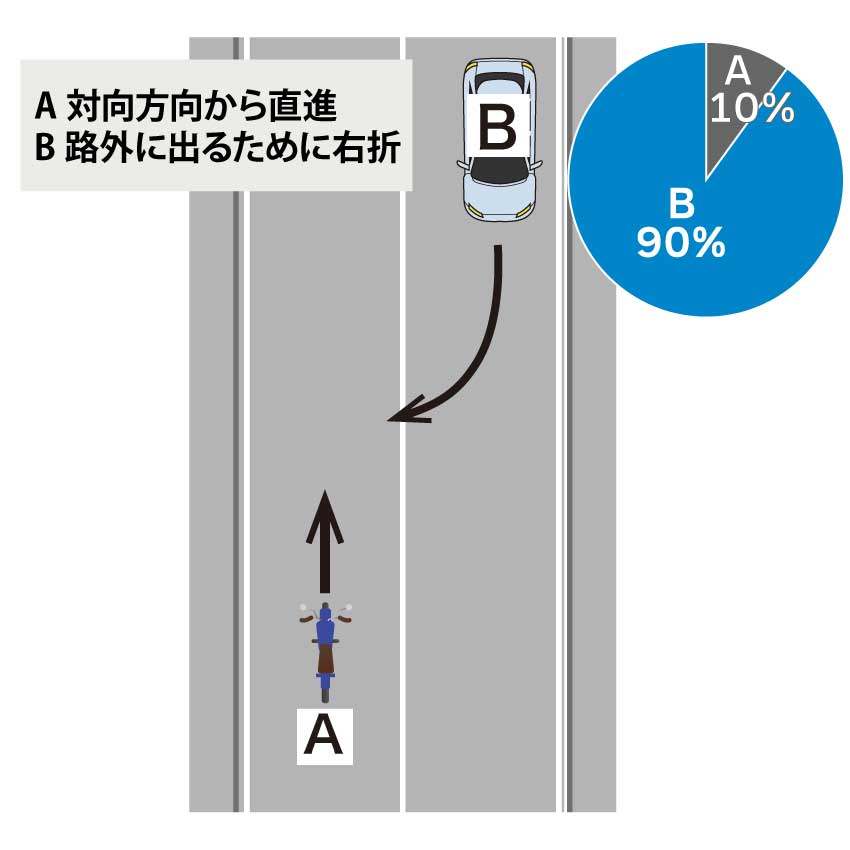

直進車と道路外に出るために右折した車が衝突した場合

直進している車(直進車)と、対向方向から進行してきて道路外(店舗、駐車場など)に出るために右折してきた車(右折車)が衝突した場合、過失割合は、右折車9:直進車1となります。

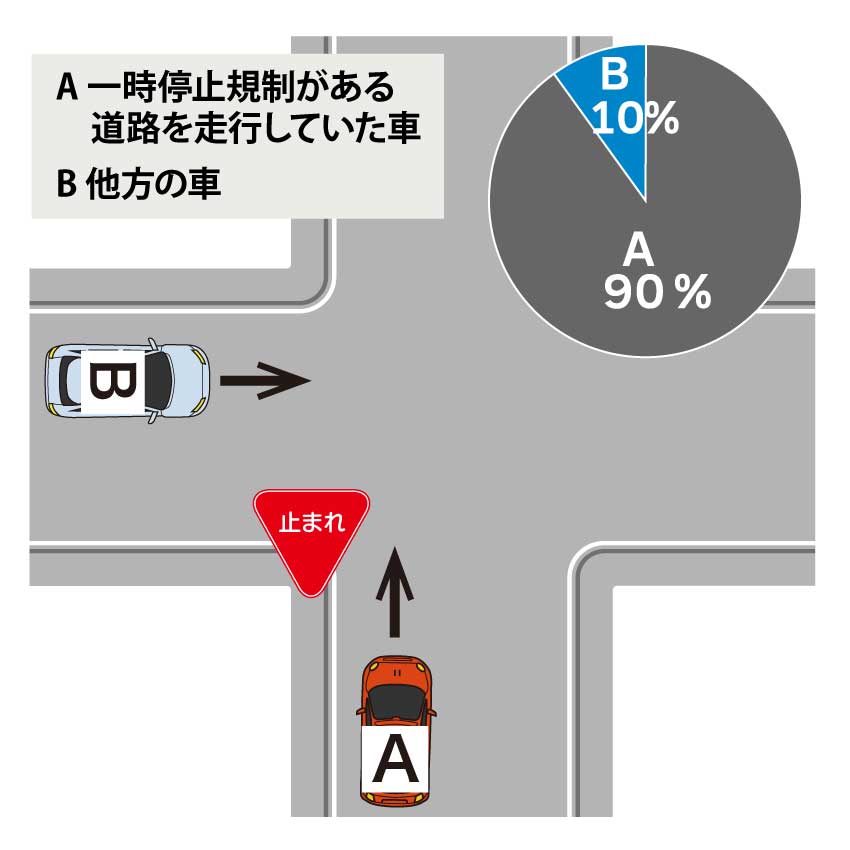

一方に一時停止規制がある交差点での直進車同士の衝突事故(一時停止規制がある道路の車が減速せず、他方が減速した場合)

一方の道路に一時停止規制がある交差点での直進車同士の衝突事故で、一時停止規制のない道路を走行していた車(B)が減速し、一時停止規制がある道路を走行していた車(A)が減速していなかった場合、過失割合は、一時停止規制がある道路を走行していた車(A)9:他方の車(B)1となります。

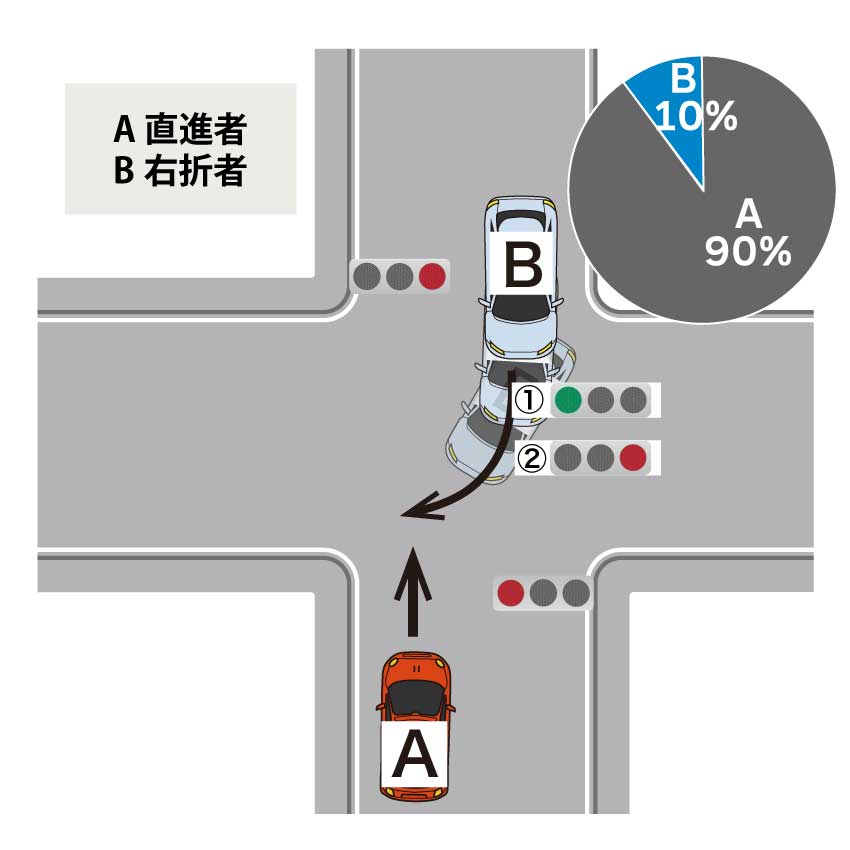

直進車が赤信号で進入し、右折車が青信号で進入した後赤信号で右折した場合

直進車が赤信号で交差点に進入したところ、対面方向から青信号で交差点に進入し、赤信号になってから右折した車と衝突した場合、過失割合は、直進車9:右折車1となります。

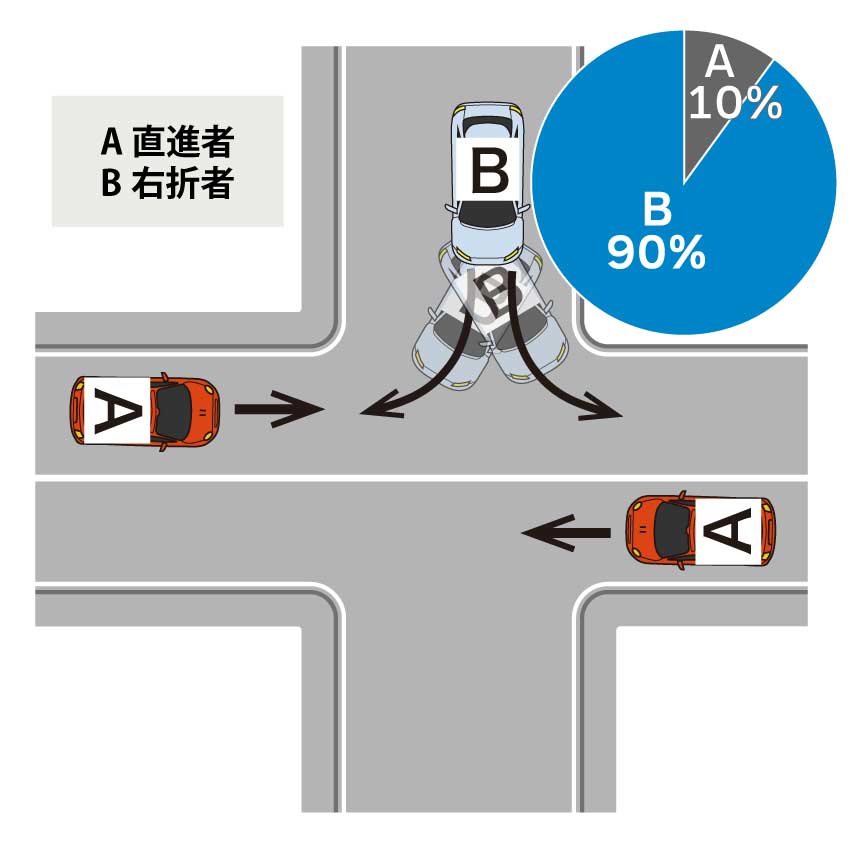

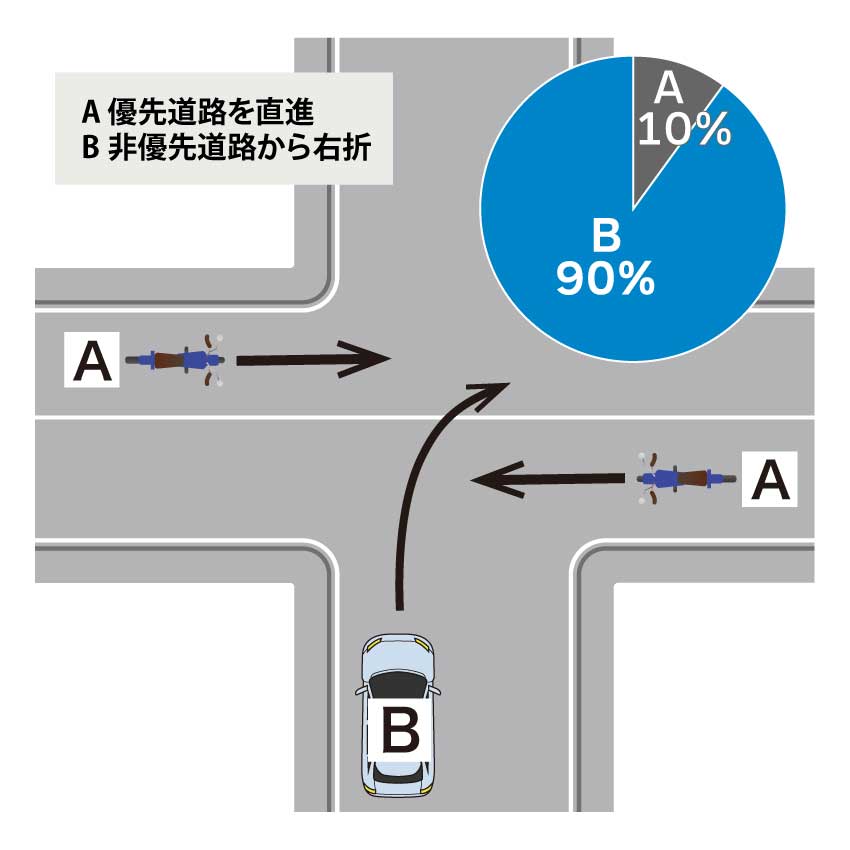

非優先道路から右折又は左折してきた車が、優先道路を直進していた車と衝突した場合

一方が優先道路となっている交差点で、優先道路でない道路から右左折した車と優先道路を直進していた車が衝突した場合、過失割合は、右左折車9:直進車1となります。

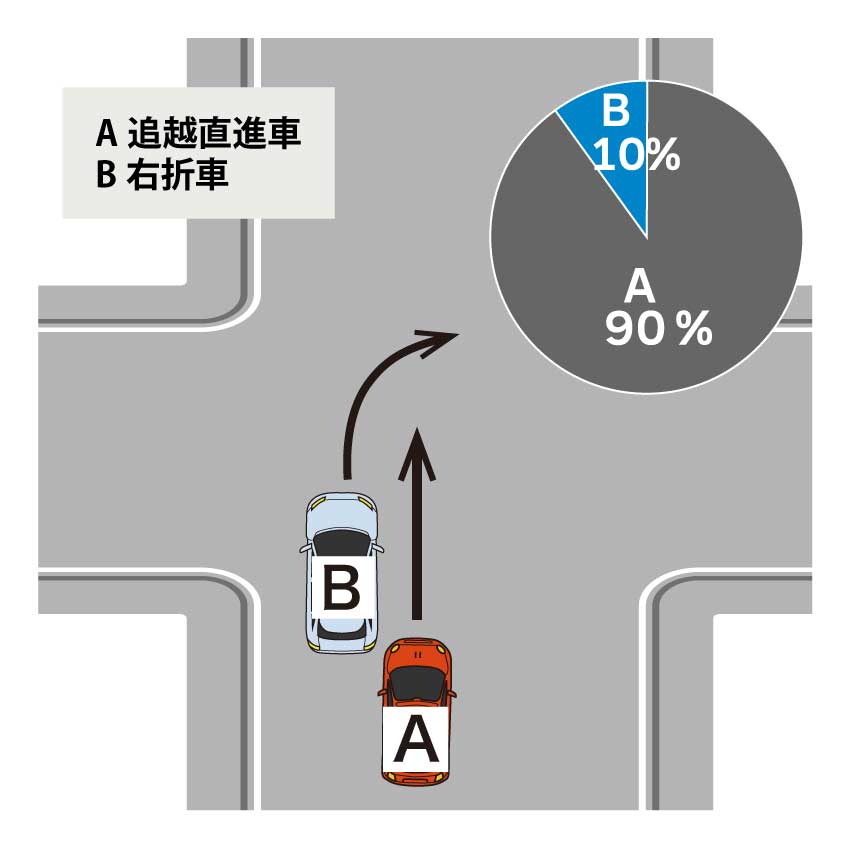

追越しが禁止される通常の交差点での、右折車と追越直進車の事故

追越しが禁止されている通常の交差点で、右折しようとしている車と、後方から追越しをしてきた直進車(中央線・道路中央を超えているもの)が衝突した場合、過失割合は、追越直進車9:右折車1となります。

一方が優先道路となっている丁字路交差点で、優先道路を直進してきた車と他方の道路から右左折してきた車が衝突した場合

一方が優先道路となっている丁字路交差点で、優先道路を直進してきた車と、他方の道路から右左折して進入してきた車が衝突した場合、過失割合は、右左折車9:直進車1となります。

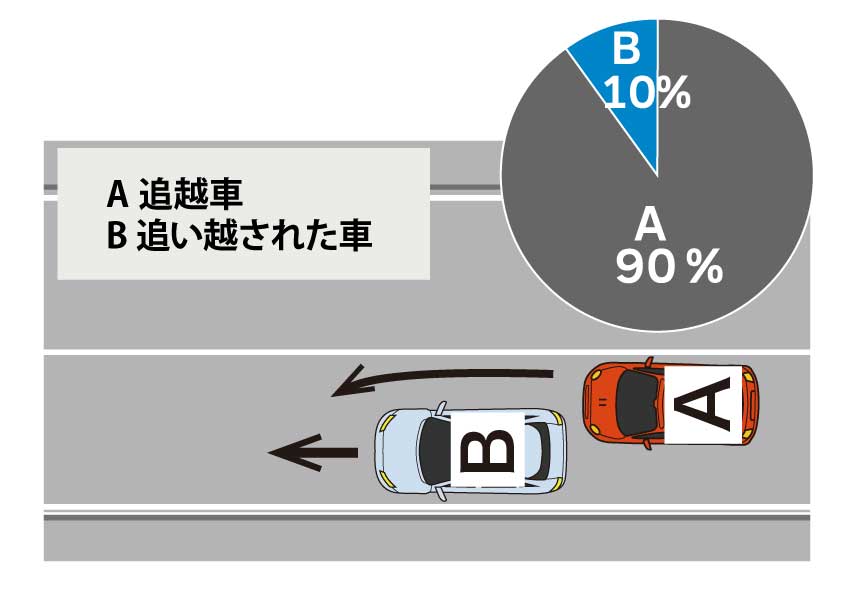

追越禁止場所での追越しによる事故

追越禁止場所で追越しをして事故になった場合、過失割合は、追越車9:追い越された車1となります。

追越禁止場所については、以下のページをご参照ください。

自動車対バイクの場合

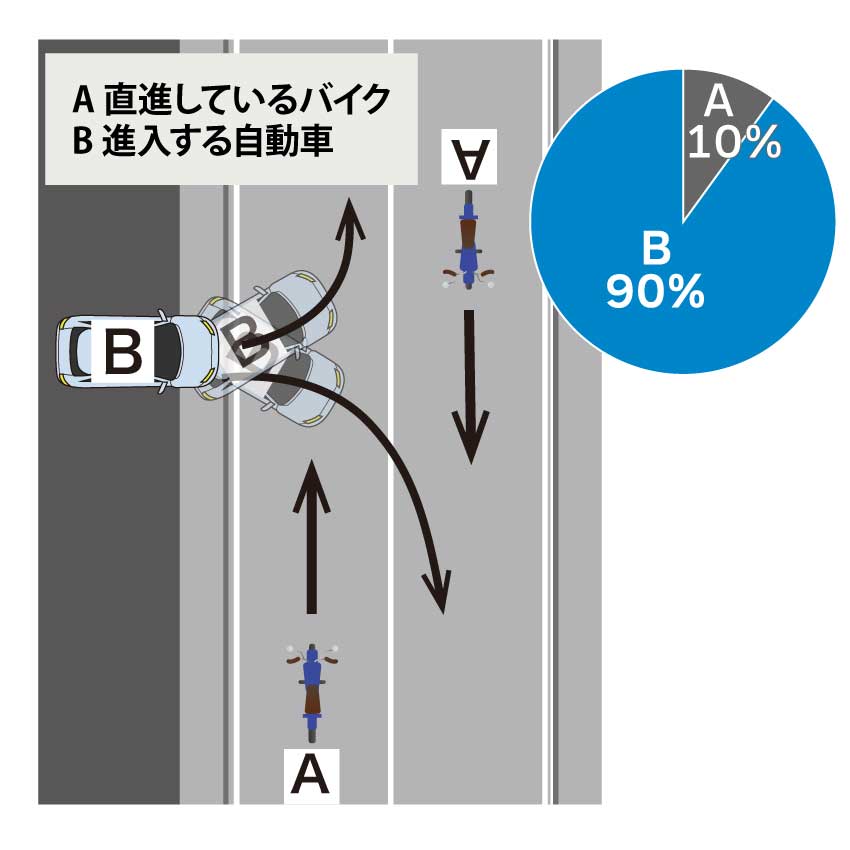

道路外から道路に進入する自動車と、道路を直進しているバイクが衝突した場合

道路外から道路に進入する自動車と、道路を直進していたバイクが衝突した場合、過失割合は、自動車9:バイク1となります。

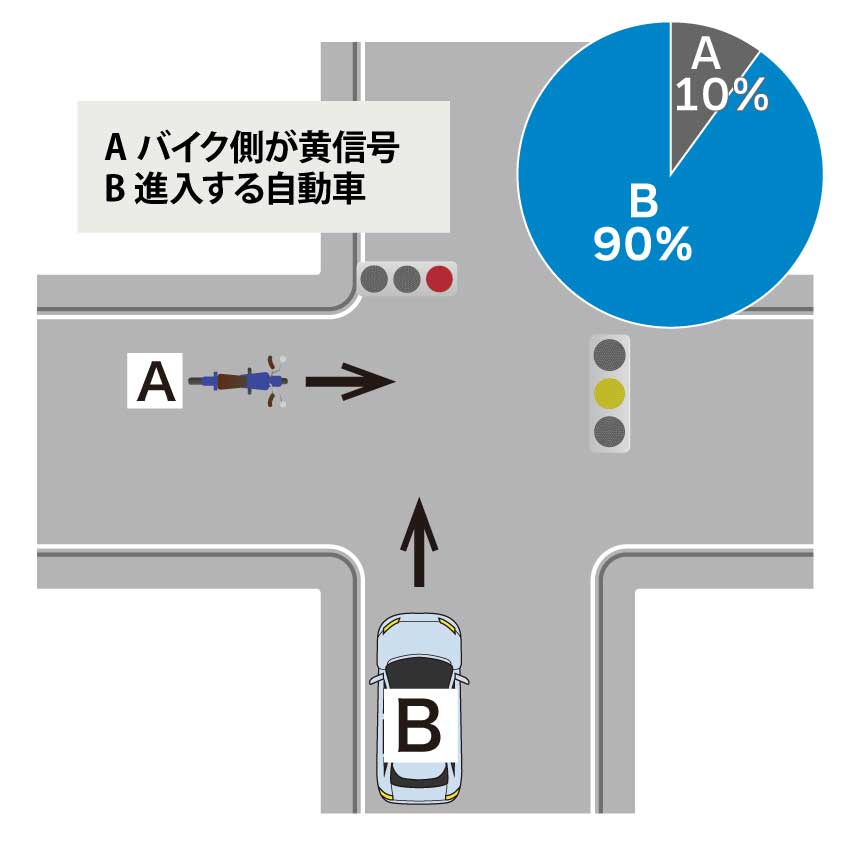

信号のある交差点で、バイク側が黄信号、自動車側が赤信号でそれぞれ直進して衝突した場合

バイク側が黄信号、自動車側が赤信号で、双方とも直進して信号のある交差点に進入し、衝突した場合、基本過失割合は、自動車9:バイク1となります。

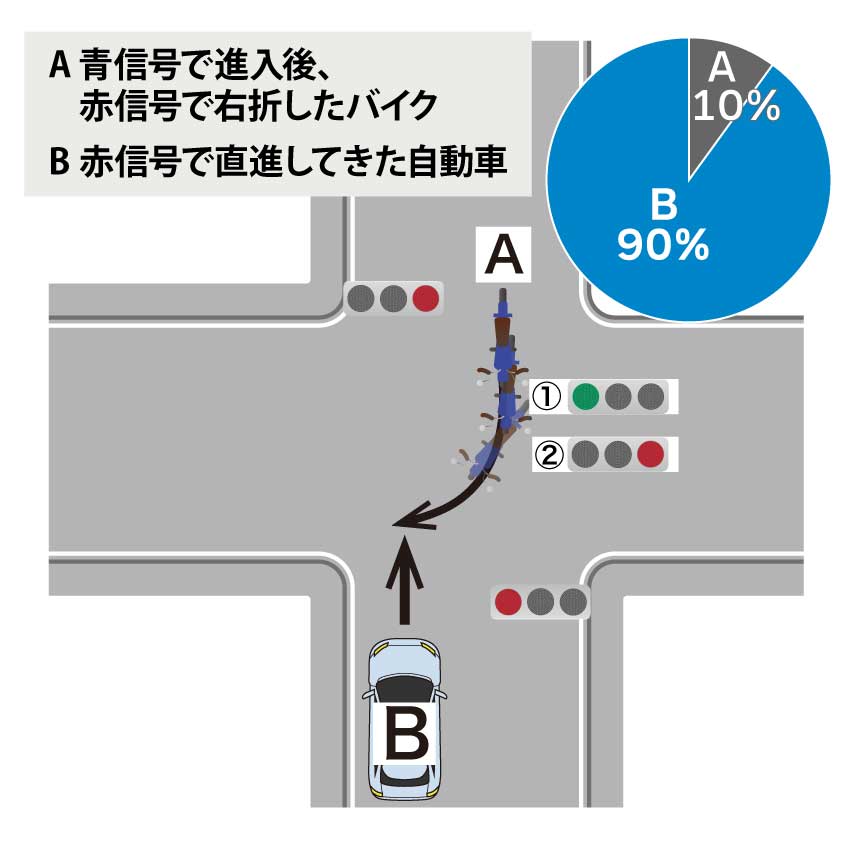

信号のある交差点で、赤信号で直進してきた自動車と、青信号で進入後、赤信号で右折したバイクが衝突した場合

信号のある交差点で、赤信号で直進してきた自動車と、青信号で進入後、赤信号で右折したバイクが衝突した場合、過失割合は、自動車9:バイク1となります。

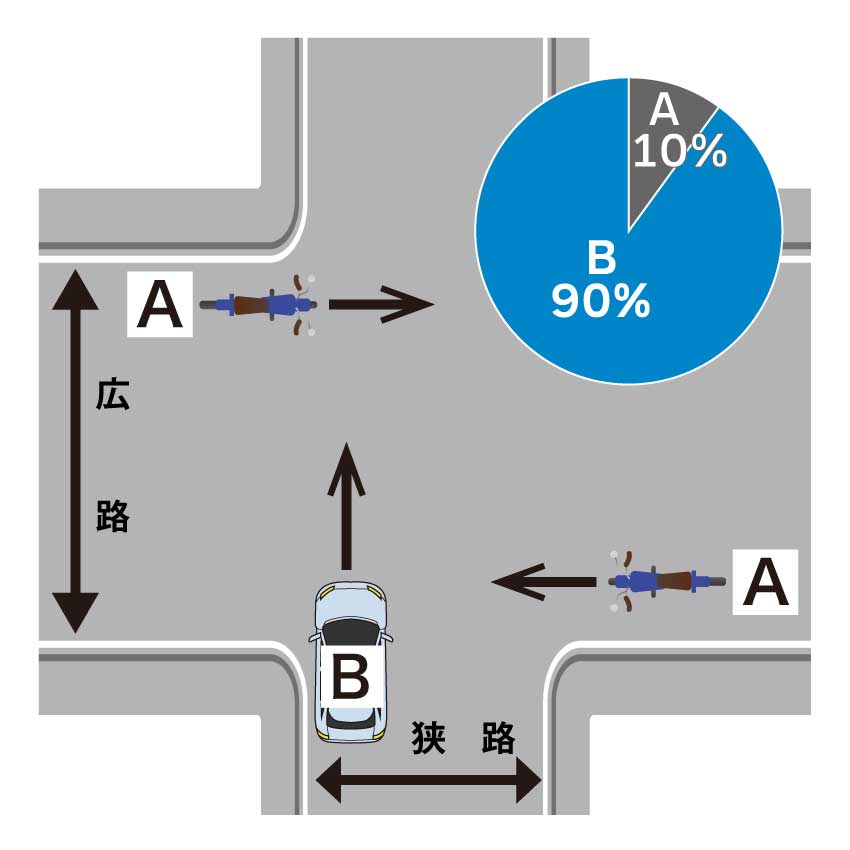

一方が明らかに広い道路となっている交差点で、広路を減速して直進していたバイクと狭路を減速せず直進していた自動車が衝突した場合

一方が明らかに広い道路となっている交差点で、広路を減速して直進していたバイクと狭路を減速せず直進していた自動車が衝突した場合、過失割合は、自動車9:バイク1となります。

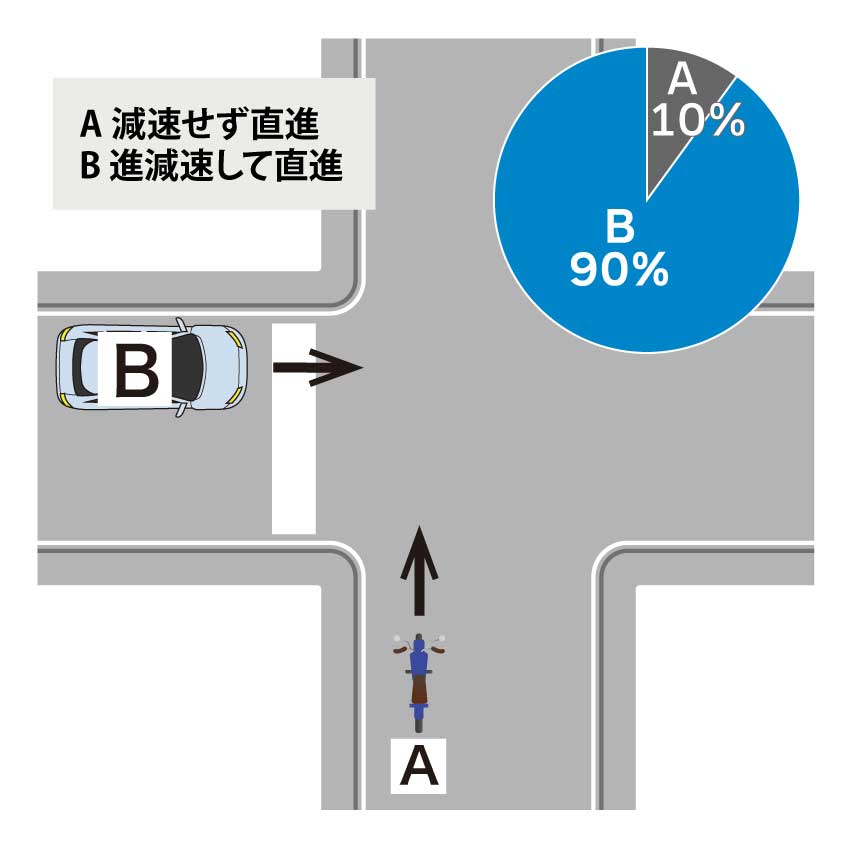

一方に一時停止の規制がある交差点で、減速せず直進していた自動車(一時停止規制あり)と減速して直進していたバイク(一時停止規制なし)が衝突した場合

一方に一時停止の規制がある交差点で、一時停止規制がある道路を減速せずに直進していた自動車と、一時停止規制がない道路を減速して直進していたバイクが衝突した場合、過失割合は、自動車9:バイク1となります。

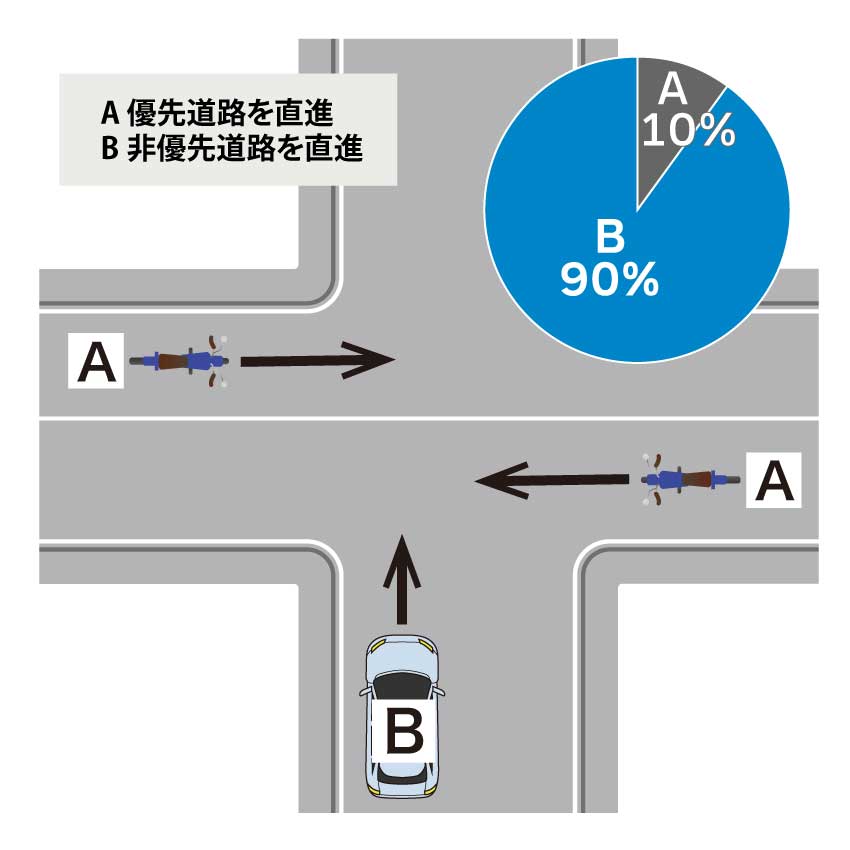

一方が優先道路の交差点で、優先道路を直進していたバイクと、非優先道路を直進していた自動車が衝突した場合

一方が優先道路となっている交差点で、優先道路を直進していたバイクと、他方の道路を直進していた自動車が接触した場合、過失割合は、自動車9:バイク1となります。

一方が優先道路となっている交差点で、非優先道路から右折した自動車が、優先道路を直進しているバイクと衝突した場合

一方が優先道路となっている交差点で、非優先道路から右折した自動車が、優先道路を直進しているバイクと衝突した場合、過失割合は、自動車9:バイク1となります。

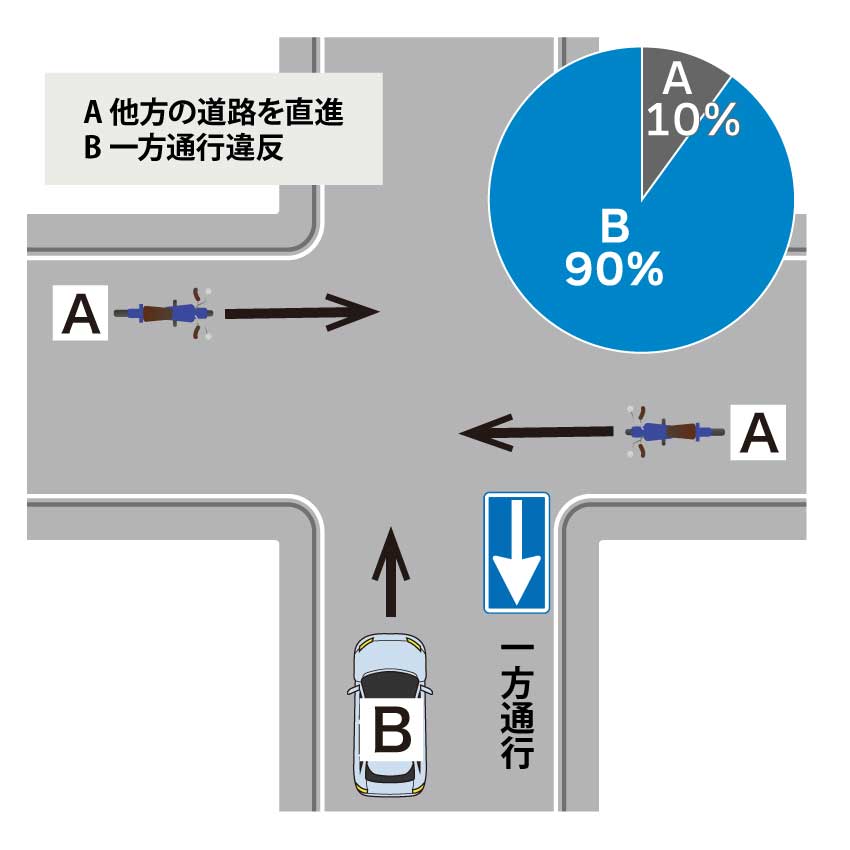

自動車が一方通行違反をしていて、交差点で直進してきたバイクと衝突した場合

自動車が一方通行違反をして交差点に進入し、他方の道路を直進してきたバイクと衝突した場合、過失割合は、自動車9:バイク1となります。

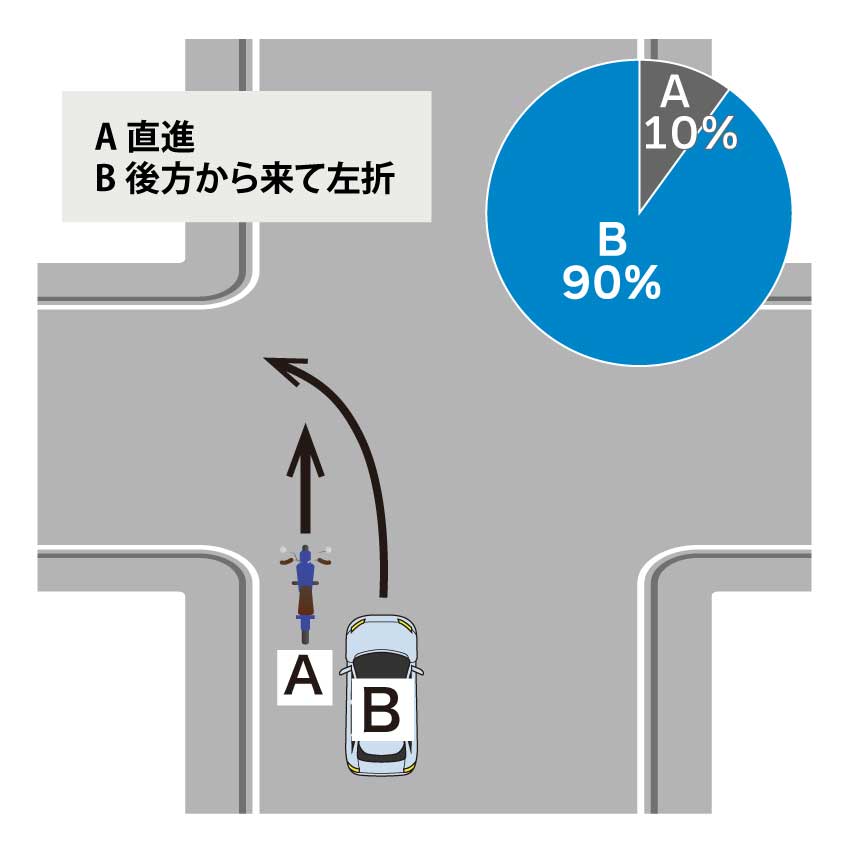

直進しているバイクを、後方から来て左折しようとしている自動車が追い越して衝突した場合

直進しているバイクを後ろから走行してきた自動車が追い越して左折し、両者が衝突した場合、過失割合は、自動車9:バイク1となります。

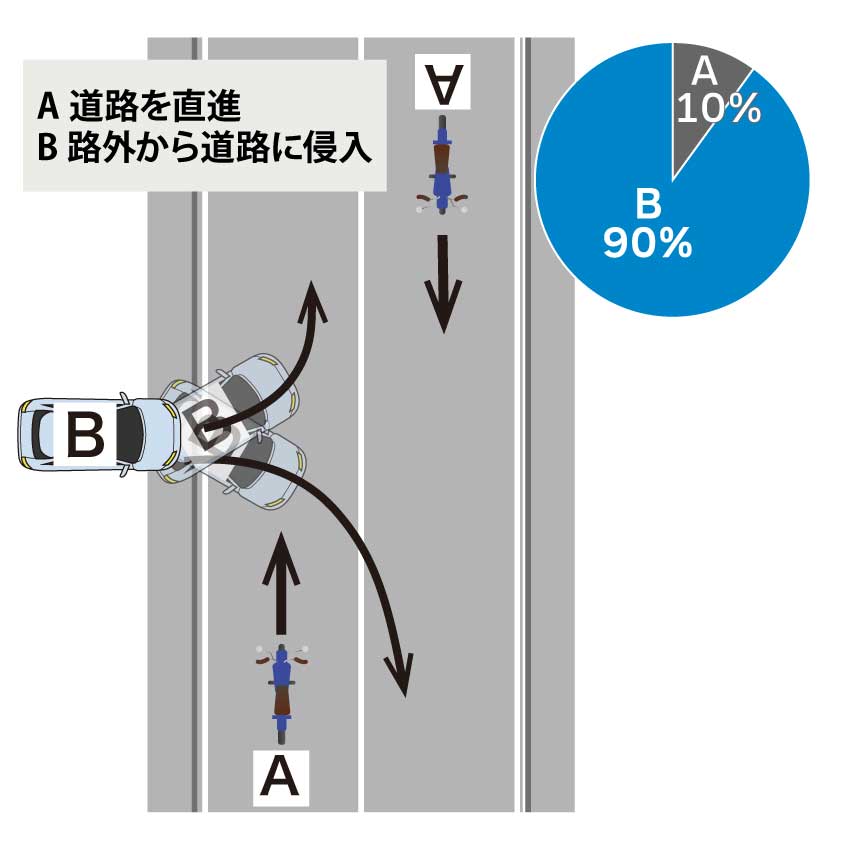

路外から自動車が道路に侵入し、道路を直進していたバイクと接触した場合

路外から侵入してきた自動車が、道路上を直進していたバイクと接触した場合、過失割合は自動車9:バイク1となります。

自動車が路外に出るために右折したところ、対向方向から直進してきたバイクと衝突した場合

自動車が道路外に出ようとして右折したところ、対向方向から直進してきたバイクと衝突した場合、過失割合は、自動車9:バイク1となります。

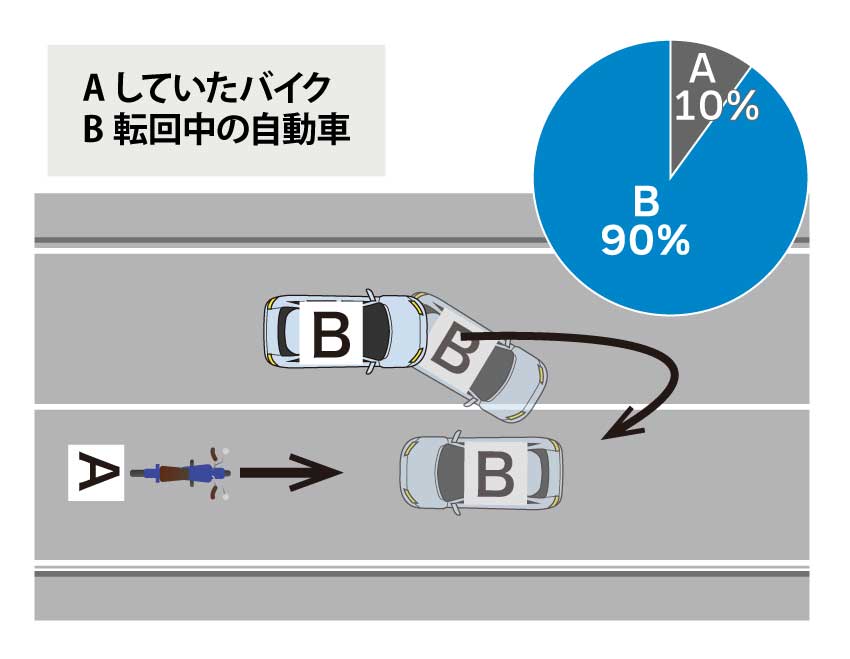

直進していたバイクと転回中の自動車が衝突した場合

直進していたバイクと転回中の自動車が衝突した場合、過失割合は、自動車9:バイク1となります。

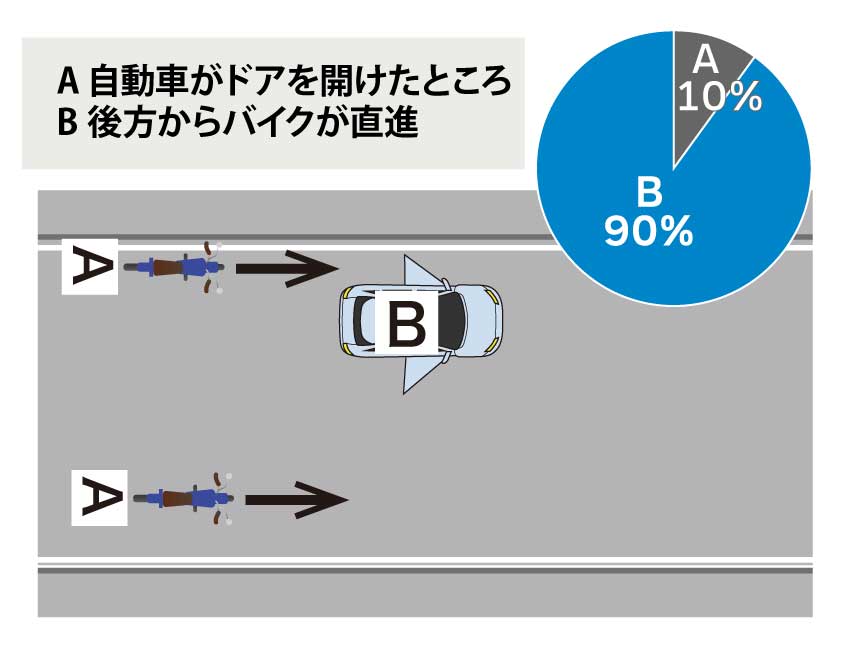

自動車がドアを開けたところ、後方から直進してきたバイクがドアに衝突した場合

自動車がドアを開けたところ、後方から直進してきたバイクがドアに衝突した場合、過失割合は、自動車9:バイク1となります。

過失割合9対1に納得いかない場合は変更できる?

過失割合が9対1となることに納得がいかない場合は、以下のような方法で過失割合の変更を試みることができます。

証拠を集める

過失割合は、証拠に基づいて割り出した事故態様を基に決めていきます。

そのため、過失割合を変更したい場合にも、自分の主張を裏付ける証拠を集めることが必要となります。

事故態様についての証拠としては、次のようなものがあります。

- ドライブレコーダーの画像

- 周辺の防犯カメラの映像

- 事故車両、事故現場の写真

- 警察官が作成した実況見分調書

- 目撃者の証言

この中でも、事故状況を直接的に記録しているドライブレコーダーの画像は、とても重要な証拠になります。

間違って上書きされて消えてしまうようなことがないよう、事故後すぐにパソコンなどに保存しておき、自分が加入している保険会社にも送っておきましょう。

ご自身の車にドライブレコーダーを取り付けておらず、相手方のみドライブレコーダーを取り付けていたという場合には、保険会社に頼んで、画像を見せてもらうようにしましょう。

周辺の防犯カメラの映像は、防犯カメラの管理者に依頼して開示してもらう必要があります。

ただ、基本的には、管理者は映像を警察以外には提供してくれません。

防犯カメラの映像については、事故後に警察官が臨場した時に、その存在を伝え、映像を確認・保存してもらっておいた方が良いでしょう。

事故現場や事故車両の写真は、車両や周囲の設備の破損している箇所、角度などから事故態様を推認することができる重要な証拠です。

事故直後には、可能であれば、ご自身のスマートフォンなどで、事故車両や事故現場の状況を撮影しておくと良いです。

実況見分調書は、人身事故の場合に、警察官によって作成されます。

実況見分調書は、捜査が終了した後であれば、検察庁などに請求して取り寄せることができます。

実況見分調書についての解説、入手方法の説明は、以下のページをご覧ください。

目撃者の証言も、重要な証拠になります。

目撃者がいた場合は、現場で、名前や連絡先を聞いておけると良いです。

教えてもらえない場合は、無理に聞き出そうとせず、「警察に見たことを話してほしい」とお願いし、警察にも目撃者がいることを伝えましょう。

証拠を確保する方法については、以下のページでも解説しています。

基本過失割合・修正要素を確認する

過失割合は、

- 事故類型ごとに定められた基本過失割合

- 個別のケースの事情によって基本過失割合を修正する修正要素

の2つによって決まります。

基本過失割合は、「信号のない交差点での右折車と直進車の事故の場合」「赤信号を直進してきた車と青信号で直進してきた車の事故の場合」などの事故類型ごとに定められた過失割合です。

そのため、基本過失割合を決めるには、証拠によって事故態様を確定し、どの事故類型に当たるかを決めなければなりません。

基本過失割合が決まったら、過失割合の修正要素の有無を確認します。

どのような事情が修正要素となるかは、事故類型ごとに決められています。

修正要素があれば、それによる過失割合の増減を考慮し、最終的な過失割合を決めることになります。

このように、基本過失割合と修正要素は、過失割合を決める際の基準となるものです。

そのため、過失割合を変更しようとする際にも、この基本過失割合と修正要素を基準として、

- 証拠に基づいて、相手方が主張する事故類型とは違う事故類型に当たると主張し、基本過失割合の変更を求める

- 修正要素があることを主張し、過失割合の変更を求める

などの交渉が必要となります。

基本過失割合や修正要素については、実務上、東京地裁民事交通訴訟研究会編「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」(別冊判例タイムズ38号)に定められた基準が主に使用されています。

過失割合を変更したい場合は、この本を参考にしてみましょう。

過失割合9対1の事故の主なものについて、以下のページで、過失割合の修正要素をご紹介しております。

示談交渉で主張する

事故態様に関する主張と証拠を準備し、過失割合に関する主張も定まったら、示談交渉の場で過失割合について主張していきます。

示談交渉では、上でご紹介したような証拠を示し、基本過失割合や修正要素に関する考えも明確にして、自らの主張を伝えていきましょう。

示談交渉で双方が納得できる過失割合が定まり、損害賠償額などについても合意ができたら、示談成立となり、損害賠償に関する問題は解決します。

裁判・調停・ADRを起こす

示談交渉で過失割合について合意ができなければ、裁判・調停・ADRといった法的措置をとることになります。

裁判やADR(仲裁型)であれば、最終的には、裁判所や仲裁機関が過失割合について判断してくれます(仲裁型のADRを利用するには、双方の同意が必要になります)。

調停・ADR(調停型)の場合、双方が合意できなければ最終的な解決はできませんが、裁判所などが過失割合についての見通しを示してくれますので、当事者間だけで話をしているよりは合意が成立する可能性が上がります。

交通事故に強い弁護士に相談する

過失割合を9対1から変更させたい場合、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。

過失割合に関する証拠集めや示談交渉は、交通事故の示談交渉の経験が乏しい方にとっては、難しいものとなります。

しかも、相手方に保険会社が付いて対応している場合には、交通事故の示談交渉に慣れた保険会社の担当者を相手にすることになりますので、余計に分が悪くなります。

過失割合を変更したいとお考えの場合は、交通事故に強い弁護士に相談してみましょう。

弁護士に相談し、示談交渉を依頼すると、慰謝料の増額が期待できる、保険会社とのやり取りを全て任せることができるなどのメリットもあります。

弁護士に依頼することのメリットについては、後ほどさらに詳しくご紹介します。

交通事故の過失割合に納得いかない場合の対処法については、以下のページでも解説しています。

過失割合が9対1から10対0に変更になった解決事例

当事務所で取り扱った事例で、過失割合を9対1から10対0に変更することに成功した事例があります。

この事案では、被害者が自転車で路側帯を走行していたところ、赤信号で停車していた加害車両が突然助手席側(左側)のドアを開けました。

そのために、被害者の自転車がドアに衝突し、転倒して、被害者がケガをしてしました。

この事案で、加害者側の保険会社は、当初、「過失割合は9対1である」と主張していました。

これに対し、被害者から依頼を受けた当事務所の弁護士が、過失割合の修正要素について主張し、過失割合は10対0が妥当であるとの立場で交渉を行いました。

その結果、保険会社を説得することができ、過失割合を10対0とした合意を成立させることができました。

このケースの詳しい内容については、以下のページをご覧ください。

交通事故の過失割合が9対1のケースのポイント

過失割合9対0で合意することも視野に入れる

「こちらとしては過失割合は10対0だと思っているが、相手方が過失割合9対1との主張を譲らない」という場合があります。

このような場合には、早期解決のため、過失割合9対0で合意することもあります。

過失割合9対0となると、過失が0となった当事者は、受け取れる損害賠償額は1割減額されてしまいますが、自分から損害賠償を支払う必要はなくなります。

例:過失割合を加害者9:被害者0として合意した場合

加害者の損害 20万

被害者の損害 100万円

↓

被害者が支払うべき損害賠償額 20万円×0=0円

被害者が受け取れる損害賠償額 100万円×(1―0.1)=90万円

交通事故には、このような解決方法もあることを知っておきましょう。

過失割合9対0とすることの意味、メリット・デメリットについては、以下のページをご覧ください。

クロス払いとするか相殺払いとするかを検討する

双方に過失がある事故の場合の損害賠償の支払方法には、次の2種類があります。

- クロス払い 当事者双方が、それぞれ損害賠償の全額を支払う方法

- 相殺払い 支払うべき額が多い方だけが、相手方が支払うべき金額を控除した額を支払う方法(人身損害については、双方の合意が必要)

例:Aが負担する損害賠償額 500万円

Bが負担する損害賠償額 200万円

クロス払いの場合 A 500万円支払い B 200万円支払い

相殺払いの場合 A 300万円支払い B 支払いなし

過失割合が9対1の場合は、双方に過失がありますので、相殺払いとクロス払いのどちらにするかを決める必要があります。

クロス払いとした場合、受け取れる賠償金額は大きくなりますが、自分が負担する賠償金を保険から支払ってもらう場合、保険の等級に影響が出て、翌年からの保険料が上がることに注意する必要があります。

相殺払いの場合は、自分が支払うべき損害賠償額の方が小さい場合は、損害賠償を支払う必要がなくなり、保険も使う必要がありませんので、翌年からの保険料に影響はありません。

ただ、相殺払いをすると、受け取れる賠償金は小さくなってしまいます。

また、相手方に人身損害が生じている場合、相手方と合意しなければ、相殺払いはできません。

どちらの支払い方法とするかは、基本的に、「自分が支払うべき損害賠償金の額(相殺払いをした際に減額される額)」と「保険を使うことにより上がる保険料の額」を比較して決めることになります。

相手方の損害が軽い物損のみであるなど、「自分が支払うべき損害賠償金の額」<「保険を使うことにより上がる保険料の額」となる場合には、相殺払いとし、保険料が上がることを避けた方が得になります。

一方、「自分が支払うべき損害賠償金の額」>「保険を使うことにより上がる保険料の額」となる場合には、クロス払いとし、損害賠償金を全額受け取る方が得になります。

なお、相手方が任意保険に入っていない場合には、相手方から損害賠償を支払ってもらえない可能性があるので、相殺払いとし、自分が支払うべき損害賠償額を減額しておく方が良い場合が多いです。

保険会社の示談案を鵜呑みにしない

交通事故の示談交渉では、加害者側の保険会社から示談案を示されることが多いです。

しかし、この示談案は、保険会社の内部基準(任意保険基準)で算定されていることが多く、必ずしも十分な金額になっていません。

場合によっては、被害者にとって最も有利な弁護士基準で算定した額の半分以下になっていることもあります。

保険会社から示談案を受け取った場合は、鵜呑みにすることなく、弁護士基準での相場とどの程度の違いがあるのかを、弁護士に相談するなどして確認しましょう。

示談書へのサインは慎重に

示談交渉で合意ができそうになると、保険会社から、示談書(合意書)が送られてきます。

これにサインをすると、示談契約が成立します。

そうすると、仮に示談内容が不十分なものであっても、もはや内容を変更することは難しくなります。

示談書にサインをする前には、一度弁護士に内容を確認してもらうなど、慎重を期するようにしましょう。

交通事故に強い弁護士に相談する

過失割合が9対1の交通事故の被害にあった場合は、早いうちから交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故の示談交渉では、弁護士に依頼することで、被害者に最も有利な弁護士基準による算定額を基本として示談交渉を進めることができるようになり、慰謝料などの損害賠償額の増額が期待できます。

過失割合についても、弁護士に依頼すれば、依頼者の立場から、より適切な過失割合となるよう主張、立証を行ってくれます。

ほかにも、弁護士に相談、依頼すると、以下のようなメリットが得られます。

- 保険会社から示された示談案の内容を確認してもらえる

- 慰謝料などの相場についてアドバイスしてもらえる

- 保険会社とのやり取りを全て任せることができる

- 後遺障害等級認定の被害者請求をサポートしてもらえる

- 分からないこと、不安なことについて、気軽に相談できる

弁護士に相談、依頼することのメリット、交通事故に強い弁護士の選び方については、以下のページでも詳しく解説しています。

9対1の交通事故慰謝料についてのQ&A

事故割合が9対1とはどういう意味ですか?

「事故割合」は、過失相殺と同じ意味で使われることがある言葉のようです。

「事故割合」は、過失相殺と同じ意味で使われることがある言葉のようです。そのため、「事故割合が9対1」というのは、「過失割合が9対1」と同じ意味になると思われます。

ただ、「事故割合」という言葉は、正式な法律用語ではなく、誤解を生じかねませんので、「過失割合」という言葉を使うことをお勧めします。

事故割合の9対1に納得いかないときどうすればいい?

事故割合(過失割合)が9対1だということに納得できない場合には、

事故割合(過失割合)が9対1だということに納得できない場合には、- 事故の状況に関する証拠を集める

- どの事故類型に当たるかを検討し、基本過失割合を確認する

- 過失割合の修正要素がないか検討する

- 示談交渉で、自分の考えを、証拠などに基づいて主張する

といった対応が必要になります。

こういった対応には、交通事故に関する専門的な知識が必要になりますので、過失割合に関する交渉に不慣れな方が独りで適切に進めることは、難しいと思われます。

過失割合について争う場合には、弁護士に相談、依頼して進めた方が、より納得できる結果を得ることができる場合が多いと思われます。

当事務所の取扱い事例で、当初保険会社が過失割合9対1を主張してきたけれども、修正要素について主張して10対0で合意することができた事例があります。

以下のページでご紹介しておりますので、興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。

事故割合の9対1の場合のむち打ちの示談金の相場は?

むちうちの示談金の相場は、被害者に過失がない場合、慰謝料、休業損害、(後遺障害がある場合は)後遺障害逸失利益を合わせて、おおむね以下のようになります。

むちうちの示談金の相場は、被害者に過失がない場合、慰謝料、休業損害、(後遺障害がある場合は)後遺障害逸失利益を合わせて、おおむね以下のようになります。- 後遺障害がない場合は、数万円~150万円程度

- 後遺障害がある場合は、200万円~1000万円程度

事故割合(過失割合)9対1の場合、上記の金額から1割減額されますので、

- 後遺障害がない場合は、数万円~135万円程度

- 後遺障害がある場合は、180万円~900万円程度

となります。

被害者に過失がない場合のむちうちの示談金の相場については、以下のページをご覧ください。

まとめ

今回の記事では、過失割合が9対1の交通事故での慰謝料、過失割合を変更する方法などについて解説しました。

過失割合は、交通事故の損害賠償に大きな影響を及ぼす問題です。

相手方や保険会社が主張する過失割合に納得がいかない場合は、証拠や資料を集め、自分の主張をしっかりと出すことが大切です。

こうした主張などをする際には、交通事故に強い弁護士に相談し、サポートを受けることをお勧めします。

当事務所でも、交通事故を集中的に取り扱う弁護士による交通事故チームを設け、交通事故の被害にあってお困りの方々のサポートに力を注いでいます。

電話、オンラインによる全国からのご相談にも対応しております。

交通事故の過失割合や慰謝料などでお困りの方は、ぜひ一度、お気軽に当事務所までご連絡ください。