交通事故の慰謝料はいくらもらった?実例と増額のポイント

「交通事故の慰謝料で他の人はいくらもらったの?」

「保険会社から示談金の提示を受けたけど、妥当な金額はいくら?」

交通事故に遭われた方は、このような疑問を抱えていらっしゃるかと思います。

交通事故の慰謝料の適正額は、状況しだいで異なります。

ここでは、交通事故の経験が豊富な弁護士が様々な実例をご紹介しています。

ご自身の状況に近いケースを参考にしていただければ、慰謝料の目安になると思われます。

また、交通事故慰謝料を受け取るための重要なポイントも紹介していますので、ぜひ参考になさってください。

目次

交通事故慰謝料いくらもらった?8つの解決事例

他の人は交通事故の慰謝料を含む賠償金をいくらもらっているのでしょうか。

ここでは、実際に当事務所で弁護士が解決した事例を用いてご紹介していきます。

事例① むちうちで250万円の賠償金を獲得した事例

【 事案の概要 】

| 事故状況 | 追突事故 |

| 症状 | むちうち |

| 通院期間 | 約6か月 |

| 後遺障害の有無 | 14級 |

| 弁護士に依頼したタイミング | 治療中 |

獲得した賠償金 250万円

【 主な項目 】

| 傷害慰謝料 | 80万円 |

| 後遺障害慰謝料 | 110万円 |

この事例は、車同士の追突事故でけがをした男性が通院をしていた段階で弁護士特約を使って弁護士に依頼した事例でした。

半年間治療を行いましたが、首と腰の痛みが取れなかったため、後遺障害の申請を行い、14級の後遺障害が認定されたというケースです。

その後の保険会社との交渉により、自賠責保険での賠償金も含めて、250万円の賠償金を補償してもらっています。

事例② むちうちで350万円の賠償金を獲得した事例

【 事案の概要 】

| 事故状況 | 追突事故 |

| 症状 | むちうち |

| 通院期間 | 約7か月 |

| 後遺障害の有無 | なし → 14級 |

| 弁護士に依頼したタイミング | 症状固定前 |

獲得した賠償金 350万円

【 主な項目 】

| 傷害慰謝料 | 97万円 |

| 後遺障害慰謝料 | 110万円 |

| 後遺障害慰謝料 | 87万円 |

この事例では1のケースと同じく、追突事故によりけがをした方でした。

ただし、1度目の後遺障害の申請では、後遺障害が認められず非該当という結果でした。

これに対し、追突事故の衝撃が大きく車が全損になるほどであったことなどもあり、弁護士が後遺障害の異議申し立てを行い、再調査を求めました。

その結果、非該当との結論が変更され、14級に該当すると判断されたのです。

その後の保険会社との示談交渉でも14級の後遺障害が認められていることを前提に、なおかつ裁判基準での水準で賠償金の交渉が行われ、最終的に350万円を補償してもらっています。

このケースでは、もし後遺障害のやり直しを求めず、示談交渉を行っていた場合、後遺障害の慰謝料110万円と逸失利益87万円の197万円が0ということになっていました。

つまり、後遺障害が認められるかどうかで200万円近くの差が生じていることになります。

事例③ むちうちになった主婦が365万円を獲得した事例

【 事案の概要 】

| 事故状況 | 追突事故 |

| 症状 | むちうち |

| 通院期間 | 約7か月 |

| 後遺障害の有無 | 14級 |

| 弁護士に依頼したタイミング | 症状固定時 |

獲得した賠償金 365万円

【 主な項目 】

| 傷害慰謝料 | 87万円 |

| 休業損害 | 80万円 |

| 後遺障害慰謝料 | 110万円 |

| 逸失利益 | 87万円 |

このケースでは、後遺障害診断書を作成する段階で弁護士に依頼された事案です。

弁護士が依頼を受けて後遺障害の申請を行い、14級が認定された上で保険会社との示談交渉を行いました。

この被害者の方は兼業主婦であったため、家事従事者として休業損害と後遺障害の逸失利益の請求を行い、補償する期間や金額についてしばらく交渉を続け、最終的には365万円を受け取ることができています。

このケースでの後遺障害の補償は197万円とほぼ200万円となっています。自賠責保険の14級の支払い限度額は75万円ですので、実に120万円以上もの違いがあることがわかります。

事例④ 左肩腱板損傷で350万円の賠償金を獲得した事例

【 事案の概要 】

| 事故状況 | 横断歩道を歩いているところを車にひかれた |

| 症状 | 左肩痛(左肩腱板損傷) |

| 通院期間 | 約9か月 |

| 後遺障害の有無 | 14級 |

| 弁護士に依頼したタイミング | 治療中 |

獲得した賠償金 350万円

【 主な項目 】

| 傷害慰謝料 | 126万円 |

| 休業損害 | 100万円 |

| 後遺障害慰謝料 | 100万円 |

| 逸失利益 | 120万円 |

このケースでは、青信号の横断歩道を歩いていた被害者の方が右折しようとした車にひかれてそのままアスファルトに倒れたことで肩を痛めたという事案です。

肩を強打していたため、肩の痛みが続いていたことで不安になり、治療途中で弁護士にご依頼されました。

弁護士は治療途中からMRIを受けるようアドバイスしたりして治療を行いましたが、肩の痛みが完全には取れなかったため後遺障害の申請を行い、14級の後遺障害の認定が得られました。

その後の保険会社との交渉では、むちうちよりも慰謝料の金額を上げるべきであると交渉し、治療期間中の休業損害(ボーナスの減少も含めて)、将来の補償(逸失利益)についても請求しました。

最終的にこのケースでは350万円の賠償金を受け取ることで解決しています。

事例⑤ 左足靭帯損傷で700万円の賠償金を獲得した事例

【 事案の概要 】

| 事故状況 | 自転車で走行中に一旦停止から飛び出した車にひかれた |

| 症状 | 左足痛 (左足靭帯損傷) |

| 通院期間 | 約1年間 |

| 後遺障害の有無 | 12級 |

| 弁護士に依頼したタイミング | 事故直後(1か月以内) |

獲得した賠償金 700万円

【 主な項目 】

| 傷害慰謝料 | 140万円 |

| 後遺障害慰謝料 | 290万円 |

| 逸失利益 | 300万円 |

| 過失相殺 | 10% |

このケースでは、自転車で通学途中のところで一旦停止の道路から飛び出してきた車にぶつけられて、転倒して足をひねってしまい、靭帯を損傷してしまった事案です。

1年間ほどリハビリを行いましたが、完全には治らず、後遺障害の申請を行いました。

けがの影響で自転車通学ができなくなるなどしたため、交通事故から1か月弱でご両親が弁護士に依頼され、治療中からフォローをしていました。

後遺障害の結果、12級の認定がなされ、保険会社との示談交渉がスタートしました。

高校生だったため休業損害はありませんでしたが、けがの慰謝料、後遺障害の慰謝料の交渉はもちろん、今後の進路、仕事の選択に影響があることを主張し、逸失利益をどれだけ認められるかについてが争点となりました。

最終的には過失相殺の上、700万円が手元に残る形で解決ができました。

自賠責保険の基準で12級の後遺障害の支払額が290万円であることからすれば、10%の過失を控除しても解決した後遺障害の部分の金額は500万円以上の補償ですから、200万円以上の差があることになります。

事例⑥ 腰椎圧迫骨折で2530万円の賠償金を獲得した事例

【 事案の概要 】

| 事故状況 | 横断歩道を歩いていたところで車にひかれる |

| 症状 | 腰の痛み(腰椎圧迫骨折) |

| 通院期間 | 約半年間 |

| 後遺障害の有無 | 6級 |

| 弁護士に依頼したタイミング | 症状固定前 |

獲得した賠償金 2530万円

【 主な項目 】

| 傷害慰謝料 | 135万円 |

| 休業損害 | 140万円 |

| 後遺障害慰謝料 | 1180万円 |

| 逸失利益 | 1175万円 |

このケースは、歩いていたところを車でひかれて跳ね飛ばされてしまった事案です。

腰を強打してしまい、腰椎の複数の場所が骨折してしまい、ボルトで腰を固定する手術を受けたという方でした。

手術後にリハビリをしていましたが腰の痛みがひどく、一度は会社に復帰したものの続けることができず退職してしまいました。

こうしたことを受けて、後遺障害の申請などを見据えて弁護士に依頼されました。

ボルトを外すことができない状態だったため、交通事故から半年ほど経ったタイミングで主治医からもこれ以上は改善の見込みがないとして症状固定と診断され、後遺障害の申請を行いました。

後遺障害の申請の結果、圧迫の程度がひどかったことから6級の後遺障害が認定されました。

この時点で自賠責保険から1296万円の支払いを受けました。

その後、この金額ではもちろん足りないということで保険会社と示談交渉を行いました。

保険会社からは腰の骨の変形は仕事には影響しないのではないかなどと主張されましたが、実際に退職まで至っていることなどを丁寧に説明して交渉を行いました。

最終的には自賠責保険の1296万円に加えてさらに1200万円以上を支払ってもらえるような内容で示談に至りました。

この事例のように、後遺障害の等級が高くなるにつれ、自賠責保険の基準と弁護士に依頼して得られる賠償金の差が大きくなってくる傾向にあります。

事例⑦ 死亡事故で2350万円の賠償金を獲得した事例

【 事案の概要 】

| 被害者 | 70代女性 無職 |

| 事故状況 | 歩いていたところを車にひかれる |

| 死因 | 急性硬膜下血腫などの頭部への外傷 |

| 死亡日 | 事故翌日 |

獲得した賠償金 2350万円

【 主な項目 】

| 死亡慰謝料 | 2000万円 |

| 逸失利益 | 300万円 |

| 葬儀費用 | 50万円(実費) |

一人暮らしをしていた70歳の死亡事故のケースです。

交通事故の翌日にお亡くなりになられて、相続人であるお子さん方が弁護士に示談交渉を依頼されました。

保険会社からは当初から弁護士がついたことで裁判基準を前提とした慰謝料が提示され、2000万円を認めてもらうことができています。

また、将来生きていれば得られた年金収入に対する逸失利益も生活費控除の割合をめぐって交渉を行い、年金の支給実績から慰謝料とは別途300万円をもらえることができました。

自賠責保険での慰謝料額はこのケースでは1050万円ですので、およそ2倍になっていることになります。

事例⑧ 高次脳機能障害で3400万円を獲得した事例

【 事案の概要 】

| 被害者 | 0代女性 無職 |

| 事故状況 | 家の前の道路でひかれる |

| 症状 | 右前頭葉脳挫傷 |

| 通院期間 | 約8か月 |

| 後遺障害の有無 | 3級 |

| 弁護士に依頼したタイミング | 事故直後(1か月以内) |

獲得した賠償金 3400万円

【 主な項目 】

| 傷害慰謝料 | 2000万円 |

| 後遺障害慰謝料 | 1990万円 |

| 将来治療費 | 1210万円 |

このケースでは、交通事故によって頭部に脳挫傷という重傷を負ってしまい、意識は戻ったものの重い後遺症が残ってしまったというケースです。

そのため、事故前は一人暮らしでしたが、年齢もあり、施設で引き取ってもらうほかなくなりました。

弁護士はご家族からの相談を受けて、被害者の入院していた病院を訪れ、状態を確認しながら治療の経過を見守り、病院から施設に移ってしばらくした段階で後遺障害の申請をするために医師に協力を依頼し、後遺障害診断書を作成してもらいました。

診断書以外にもご家族にも協力してもらい、事故の前と後での生活状況の変化を細かくまとめた報告書を作成し、後遺障害の申請を行い、その結果3級の結果が得られました。

この段階で自賠責保険の判断では1600万円の補償ということでした。

その後、弁護士は主に後遺障害の慰謝料と将来の治療費に関して交渉を行い、亡くなるまで(平均余命まで)の将来治療費をもらえる形で示談が成立しました。

追加で支払ってもらえることになった金額は1800万円で、合計すると3400万円の補償になります。

このケースのように、脳にダメージを負うと高次脳機能障害という障害が残る可能性があります。

この障害は周りからはわかりづらいケースもあり、とても難しい問題です。

専門的な知識が必要になるため、被害者のご家族だけでは対応は困難なことも多いため、弁護士への依頼をすべき案件といえます。

【計算機付き】交通事故の慰謝料はいくらもらえる?

交通事故の慰謝料とは、交通事故にあったことで被害者の方が受けた精神的な苦痛に対する補償をいいます。

実際にもらえる慰謝料の金額は、ケガの程度や通院日数や後遺障害の有無など事故の状況によって大きく変わります。

まずは、慰謝料の種類と慰謝料の計算で使用する算定基準について解説します。

慰謝料の種類

交通事故の慰謝料には、以下の3つの慰謝料があります。

- ① 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

- ② 後遺障害慰謝料

- ③ 死亡慰謝料

入通院慰謝料は、入院や通院をした場合に、その期間や日数等に応じて支払われる慰謝料です。

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に認定された場合に発生することができる慰謝料です。

死亡慰謝料は、被害者が亡くなった場合に発生する慰謝料です。

慰謝料は算定基準によって変わる

交通事故の慰謝料の算定基準は3つあります。

自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つです。

- 自賠責保険基準:自賠責保険にて賠償の計算に用いられる基準で最低限の賠償基準

- 任意保険基準:賠償の水準としては自賠責保険基準より少し高額な程度(各損害保険会社が内部的に設定している基準で現在では公表されていない)

- 弁護士基準:弁護士が保険会社との示談交渉で使用する基準で最も高い基準

弁護士基準は、裁判になったとき裁判官が使用する基準と同じなので、裁判基準とも呼ばれます。

賠償金の目安が分かる!交通事故慰謝料の計算機

ここまで交通事故の被害者の方がいくらくらい賠償金をもらっているのか、いくつかの事例をご紹介してきました。

被害者の方の中には、私はいくらくらいもらえるのだろうか、どのくらいが妥当な金額なのだろうか、と疑問に思われている人もいらっしゃると思います。

そのような方にはぜひ交通事故の多数取り扱っている専門の弁護士にまずは相談をしていただきたいのですが、

- 弁護士に相談する前にだいたいイメージを掴みたい

- まずは早く賠償金の目安を知りたい

といった方は、当事務所のシミュレーターをご活用ください。

こちらのシミュレーターはあくまで賠償金の目安を把握していただくためのものですので、シミュレーションをした上で早めに弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

なお、他のWEBサイトの計算ツールの中には、慰謝料しか算出できないものが散見されますが、上記のとおり、交通事故被害者の方は他の賠償金を受け取ることができる可能性があるので注意してください。

【早見表】交通事故慰謝料の相場

入通院慰謝料の早見表

自賠責保険と弁護士基準の比較

以下は、自賠責保険基準と弁護士基準の賠償額を比較した早見表です。

| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|---|

| 骨折等の重傷の場合 | むちうち等の軽傷の場合 | ||

| 1ヶ月 | 12万9000円 | 28万円 | 19万円 |

| 2ヶ月 | 25万8000円 | 52万円 | 36万円 |

| 3ヶ月 | 38万7000円 | 73万円 | 53万円 |

| 4ヶ月 | 51万6000円 | 90万円 | 67万円 |

| 5ヶ月 | 64万5000円 | 105万円 | 79万円 |

| 6ヶ月 | 77万4000円 | 116万円 | 89万円 |

※自賠責基準の金額は、治療期間日数の半分以上通院をしていることを前提とした金額です。例えば1ヶ月の場合は15日以上の通院です。

自賠責保険基準の計算方法

自賠責基準での慰謝料の計算式は以下のとおりです。

対象日数は、実際に通院した日数(実通院日数)を2倍にした日数と、通院期間における日数のいずれか短い方となります。

例えば、90日間のうち、30回通院した場合には、90日 > 30日 ✕ 2 = 60日となるため、60日が対象日数となります。

任意保険基準での計算方法

任意保険会社の算定基準は、上述のとおり、各保険会社が独自に基準を定めています。

現在は、公開はされていないため確定的な金額を示すことはできません。

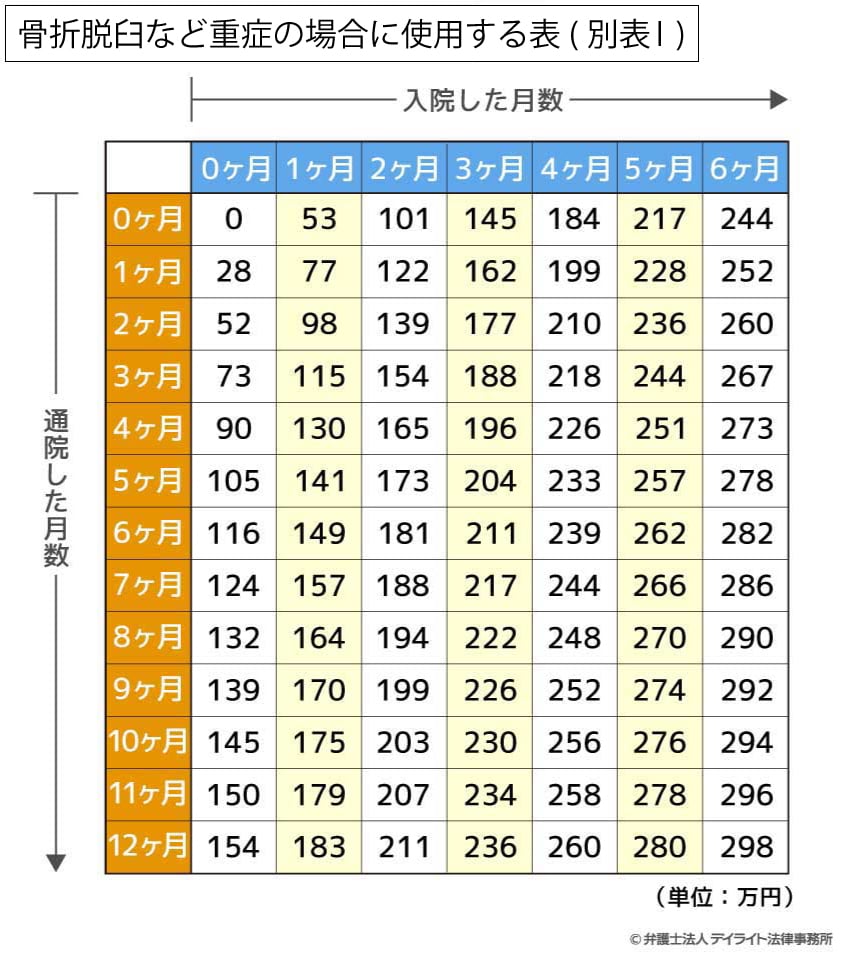

弁護士基準の計算方法

弁護士基準は、原則として通院期間で慰謝料の金額を計算します。

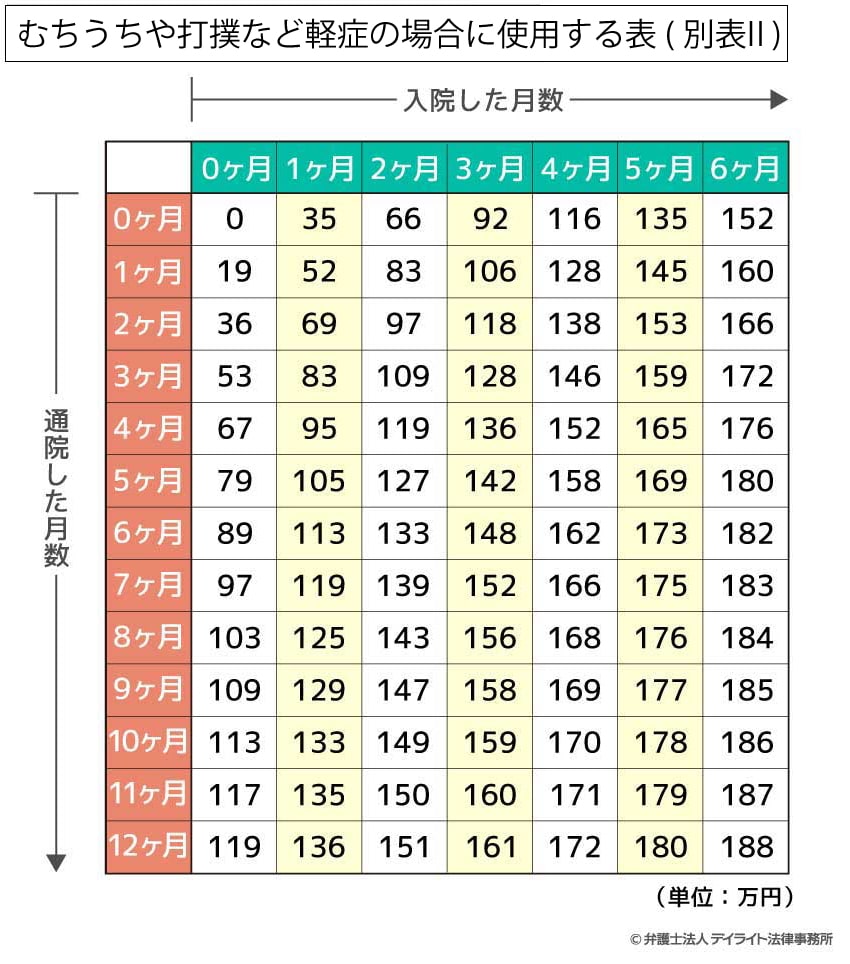

計算にあたって使用する表は2種類あります。

表1は、骨折や脱臼など他覚的所見(レントゲン等で異常が指摘できること)が認められる場合に使用するものです。

表2は、むちうち症や打撲、挫創など、他覚的所見がない場合に用いられる表です。

表の見方

- 「1ヶ月」は30日として考えます。

- 通院のみのときは、「通院」の欄の通院期間(一番左の列の月数)に対応する部分の金額が慰謝料の基準となります。

- 入院と通院があった場合は、入院した月数と通院した月数とが交わる欄に記載された金額が慰謝料の基準となります。

後遺障害慰謝料の早見表

後遺障害慰謝料は、いずれの基準においても、後遺障害等級に応じて金額が決まっています。

以下は、各基準の慰謝料金額をまとめた早見表です。

任意保険会社基準は、過去基準が公表されていたときの金額であり、現在の基準ではないため参考程度にご覧ください。

| 自賠責保険基準 | 旧任意保険基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|---|

| 1級 | 1150万円(1650万円) | 1600万円 | 2800万円 |

| 2級 | 998万円(1203万円) | 1300万円 | 2370万円 |

| 3級 | 861万円 | 1100万円 | 1990万円 |

| 4級 | 737万円 | 900万円 | 1670万円 |

| 5級 | 618万円 | 750万円 | 1400万円 |

| 6級 | 512万円 | 600万円 | 1180万円 |

| 7級 | 419万円 | 500万円 | 1000万円 |

| 8級 | 331万円 | 400万円 | 830万円 |

| 9級 | 249万円 | 300万円 | 690万円 |

| 10級 | 190万円 | 200万円 | 550万円 |

| 11級 | 136万円 | 150万円 | 420万円 |

| 12級 | 94万円 | 100万円 | 290万円 |

| 13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |

| 14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |

※( )内は「介護を要する後遺障害」の場合の金額です。

死亡慰謝料の早見表

死亡慰謝料の各基準の金額は、以下のとおりです。

自賠責保険基準の死亡慰謝料

| 被害者の慰謝料 |

|---|

| 400万円 |

+

| 遺族固有の慰謝料 | |

|---|---|

| 請求権者 1名 | 550万円(750万円) |

| 請求権者 2名 | 650万円(850万円) |

| 請求権者 3名以上 | 750万円(950万円) |

※( )の金額は請求権者に被扶養者がいる場合の金額です

「請求権者」とは、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者、子(養子、認知した子、胎児を含む)です。

任意保険基準の死亡慰謝料

任意保険基準は、現在は公表されていませんので、過去に公表されていた際の金額をご紹介します。

現在の金額と整合するかは不明なので、参考程度に御覧ください。

| 被害者の立場 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 一家の大黒柱 | 約1500万円〜2000万円 |

| 専業主婦・主夫、配偶者 | 約1300万円〜1600万円 |

| 子ども、高齢者、その他 | 約1100万円〜1500万円 |

弁護士基準の死亡慰謝料

| 被害者の立場 | 慰謝料額 |

|---|---|

| 一家の大黒柱 | 2800万円 |

| 専業主婦・主夫、配偶者 | 2500万円 |

| 子ども、高齢者、その他 | 2000万円〜2500万円 |

「一家の支柱」とは、亡くなった被害者が被害者の家族の家計を支えていた場合です。

「その他」とは、独身の男女、子供、幼児等です。

軽傷のケースは慰謝料はいくらもらえる?

むちうち・打撲などの軽症の場合、入通院慰謝料を請求することができ、事案によっては後遺障害慰謝料を請求することができます。

入通院慰謝料は、通院期間に応じて、以下の金額になります。

| 通院期間 | 慰謝料額(弁護士基準) |

|---|---|

| 1ヶ月 | 19万円 |

| 2ヶ月 | 36万円 |

| 3ヶ月 | 53万円 |

| 4ヶ月 | 67万円 |

| 5ヶ月 | 79万円 |

| 6ヶ月 | 89万円 |

| 7ヶ月 | 97万円 |

| 8ヶ月 | 103万円 |

むちうち・打撲などの軽症の場合でも後遺障害14級9号に認定される可能性はあります。

14級に認定された場合には、後遺障害慰謝料として110万円と逸失利益を請求することができます。

| 等級 | 後遺障害慰謝料金額 |

|---|---|

| 14級 | 110万円 |

慰謝料以外の賠償金の請求も忘れずに

多くの方はどうしても交通事故の賠償金 = 慰謝料というイメージが強いと思います。

しかしながら、交通事故の賠償金は慰謝料だけではありません。

治療費や交通費という実際にかかった費用はもちろん、重い後遺障害が残った場合の将来の治療費や入院した場合の入院雑費、会社を休んだときの補償である休業損害や後遺障害が将来の仕事にあたえる影響を補償する逸失利益など、交通事故によりけがをした場合の賠償金はこうした様々な項目の積み重ねになります。

したがって、提示されている賠償金が妥当なのか、いくらもらえるのかどうかということを検討するにあたっては、慰謝料以外の項目についてもきちんと検討することが大切です。

事例のような慰謝料増額を実現する4つのポイント

先ほどご紹介したような事例のように適正な慰謝料、適切な賠償金額を実現するためのポイントを専門家の視点からいくつか解説していきます。

①早めに弁護士に相談する

交通事故でけがをして通院をするケースでは、必ず最終的には保険会社との示談交渉が必要になります。

被害者の方の中には示談交渉になってから弁護士に相談すればいいと考えていらっしゃる方もいます。

もちろん、弁護士に相談せずに自分で示談交渉を進めるよりはよいと思いますが、できれば示談交渉より前の段階で早めに弁護士に相談だけでもしておいていただくのが望ましいといえます。

なぜなら、交通事故の慰謝料(傷害慰謝料)は事故にあってから治療を終えるまでの間の通院に対するもので、通院中の事情が慰謝料に影響を与えるからです。

また、後遺障害の慰謝料についても、事故にあってから症状固定と診断されるまでの治療の状況を踏まえて、後遺障害に該当するかどうかが判断され、それによって後遺障害の慰謝料が認められるのかどうかが変わってきます。

このように考えると、治療をしている間の事情が慰謝料やそのほかの賠償項目にとって重要になってきます。

治療中のことをその都度相談しないでそのままにしておくのと早めに弁護士に相談しておくのでは、やはり早めに弁護士に相談しておく方がよいのです。

早めに弁護士に相談することは慣れない交通事故の対応を余儀なくされる被害者の方の精神的な不安を少しでも和らげるという意味においても重要です。

したがって、ご紹介した事例のような慰謝料額、賠償金額を実現するためには、早めの相談がポイントです。

特に弁護士費用特約に加入されている方の場合には、弁護士に依頼する際の費用の心配をする必要がほとんどのケースでありません。

弁護士費用特約では支払いのできる限度額が設定されていますが、弁護士の報酬が限度額を超えるケースは死亡事故や重度の後遺障害が残る案件に限られており、ほとんどのケースでは被害者の方の手出しは不要になります。

保険会社の担当者の中には、「治療中の段階では弁護士に依頼する必要性はないのではないか」、「トラブルになっているわけではないので、弁護士はいらないと思います。」などと被害者の方に説明して、なかなか弁護士費用特約を使用させようとしないケースもあります。

しかしながら、特約に入っている方はその分の保険料をきちんとお支払いされているわけですので、少しでも疑問に思うことがあれば、弁護士に相談をしましょう。

②しっかりと治療をする

適正な慰謝料を実現するためのポイントの2つ目は「しっかりと治療をする」ということです。

とりわけ、通院したことに対する慰謝料である傷害慰謝料は、通院が前提になります。

つまり、痛みがあっても通院をしていなければ慰謝料は低くなってしまうのです。

したがって、交通事故でけがをしてしまった場合には、しっかりと医療機関で治療を行っていくことが大切です。

このことは適正な慰謝料額を獲得するという観点からだけでなく、痛みをはじめとするけがを治すという観点からも必要なポイントになります。

③後遺障害の認定を受ける

後遺障害の慰謝料については、後遺障害の認定を受けることが必須といえます。

そのため、後遺障害の申請は非常に重要なポイントです。

先ほどの「しっかりと治療をする」ことの先にどうしても痛みや症状が完全には取れないというケースも生じます。

この場合、後遺障害の申請を行うことになります。

ここで、後遺症≠後遺障害ということを理解しておくことが必要です。

つまり、被害者の方が後遺症があると思っていても、後遺障害が認定されるかどうかは別問題になります。

繰り返しになりますが、後遺障害と認められないと後遺障害の慰謝料は補償してもらうことができません。

したがって、適切な慰謝料額、賠償金額の実現のためには、後遺障害の認定を受けるということがポイントになります。

このことからも1番最初に解説した、「早めに弁護士に相談する」ということが大切なのです。

④見通しをもって示談交渉を行う

慰謝料は、交通事故の被害者の方がおった精神的な苦痛を補償するものです。

そのため、慰謝料の金額は、被害者の方お一人お一人がどのように苦痛を感じるかによっても変わってくるとも考えられます。

しかしながら、その金額を決める基準が全くないというわけではありません。

むちうちで数か月ほど通院したケースで、「私の苦痛はお金では計り知れないから、慰謝料は1000万円が妥当だ」と主張しても交渉がまとまることはないでしょう。

このように、慰謝料には賛否はあると思いますが、ある程度の相場というものがあります。

ただし、この相場には一定の幅があります。

野球のストライクゾーンのように、高めもあれば低めもあります。

高すぎても低すぎてもボールとなり、示談交渉は難航する可能性が高まります。

そうすると、適切な慰謝料額、賠償金額を獲得するためには、このストライクゾーンをしっかりと把握して、見通しをもって示談交渉を行うことが必要になります。

被害者の方にとって、交通事故は人生で1度か2度あるかどうかのものでこのストライクゾーンの範囲がどうしてもわかりません。

むしろわからないのが普通です。

そのため、見通しをもって示談交渉を行うためには、専門家である弁護士のサポートが必要になるのです。

慰謝料の金額に納得行かない場合に弁護士に相談するメリット

慰謝料の金額に納得行かない場合に弁護士に相談するメリットとしては、以下が考えられます。

- 適切な賠償額を教えてもらえる

- 依頼すると弁護士が交渉窓口になる

- 弁護士が交渉することで賠償額の増額が期待できる

適切な賠償額を教えてもらえる

保険会社に提示された賠償額に納得がいかない場合には、提示された書類を持って弁護士に相談することをお勧めします。

保険会社からの提示の書類を見れば、どの部分が不十分な補償であるかを指摘して、適正な賠償額を教えてもらうことができます。

そのアドバイスを参考にして、弁護士に依頼するのか、自分で進めていくのかを判断すべきでしょう。

依頼すると弁護士が交渉窓口になる

弁護士に依頼した場合には、保険会社との交渉窓口は全て弁護士になるため、被害者の方が保険会社とやり取りをする必要はなくなります。

被害者の方としては、主張したいことは弁護士を通じて主張をすることができますし、保険会社からの主張に関しては、弁護士を通じて聞くことができます。

弁護士が交渉することで賠償額の増額が期待できる

弁護士が交渉する場合には、最も高い基準である弁護士基準(裁判基準)で交渉を行うため、多くの場合で賠償額の増額が期待できます。

過失割合が比較的大きい場合などでは、増額ができない場合もありますが、事案によっては、数十万円、数百万円の増額になることもあるため、弁護士に相談して増額見込みを確認されることをお勧めします。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

このページでは、交通事故の被害にあわれた方が実際にいくらくらい補償してもらえているかどうか、事例をご紹介してきました。

他の人がいくらもらっているかというのはとても気になることだと思います。ですが、最終的には、もらえる賠償金については、ケースバイケースです。

その事案ごとにしっかりと状況を把握した上で、適切な見通しをたて、どのように保険会社と交渉していくのか、妥当な賠償額はいくらなのか分析して進めていくことが非常に重要になってきます。

そのためには、被害者の方が自分で保険会社と交渉をするのではなく、交通事故の案件を多数取り扱っている専門の弁護士のサポートを受けることが必要です。

お困りの方は一人で悩まず、弁護士に相談してみてください。このページが少しでもお役に立てれば幸いです。