動いている車同士の事故に100:0はありえない!?弁護士概説

動いている車同士の事故であっても、過失割合が100:0となる場合はあります。

動いている車同士の事故で過失割合が100:0となるケースとしては、次のものなどがあります。

- 赤信号を無視した車が、信号に従っていた車に衝突した

- センターオーバーで走行していた車が、対向車と衝突した

- 急ブレーキをかけたわけでもないのに、後方車から追突された

- 危険を避けようとして急ブレーキをかけたところ、後方車から追突された

ところが、人によっては「動いている車同士の事故に100:0はありえない」と思っている人もおり、実際に加害者側からそのように言われる場合もあるようです。

加害者側からそのような主張をされた場合には、被害者は、なるべく早く弁護士に相談し、証拠や資料を収集して反論する、法的手続きをとるなどの対応策をとっていくことが重要になります。

今回の記事では、動いている車同士の事故でも過失割合が100:0となるケースをご紹介し、過失割合の決め方、過失割合に納得がいかない場合の対処法などについても解説していきます。

目次

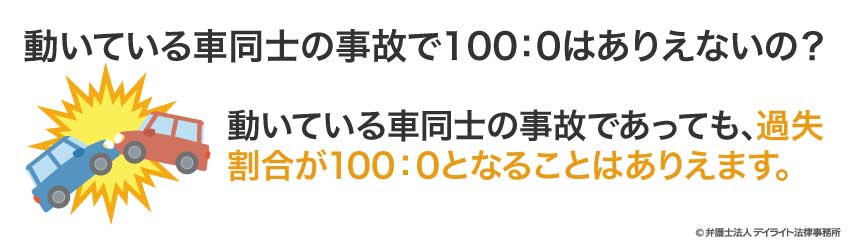

動いている車同士の事故で100:0はありえないの?

動いている車同士の事故であっても、過失割合が100:0となることはありえます。

たしかに、動いている車同士の事故では、双方に何らかの過失があるとされることが多いことは事実です。

そのせいか、「動いている車同士の事故に100:0はありえない」と考える人もいるようです。

ときには、加害者側から、「動いている車同士の事故に100:0はありえない」と言い張られて困ってしまう被害者の方もおられます。

しかし、実際には、動いている車同士の事故でも、過失割合が100:0となるケースはあります。

動いている車同士の事故で100:0になるケース

動いている車同士の事故で100:0になるケースとしては、以下のようなものがあります。

赤信号を無視したケース

加害者が赤信号を無視して事故を起こした場合、相手方が青信号(又は青矢印信号)で走行していたのであれば、動いている車同士の事故であっても、過失割合は100:0になります。

例

- 赤信号を無視して直進した車が、青信号で進行してきた車と接触した

- 赤信号を無視して直進した車が、右折の青矢印信号で進入してきた車と接触した

この場合、青信号で走行していた車には何の過失もなく、赤信号を無視した側に一方的に過失があるため、過失割合が100:0とされるのです。

センターオーバーにより事故を起こしたケース

センターオーバーをして走行していた車が対向車にぶつかった場合、動いている車同士の事故であっても過失割合は100:0となります。

車両は道路の中央線から左の部分を通行しなければならない(道路交通法17条4項)とされており、センターオーバーをした車両にはこの義務に違反する過失があります。

一方、対向車は、定められたとおり道路の左の部分を走行していますので、原則として過失は認められません。

そのため、原則的に、過失割合は、センターオーバーをした側が100、対向車側は0となります。

ただし、次のような場合には、道路の中央から右の部分に車両をはみ出させて通行することが認められている(道路交通法17条5項)ので、上記の基準の対象外となります。

- 道路が一方通行となっているとき

- 路左側部分の幅員がその車両の通行のため十分なものでないとき

- 道路の損壊・道路工事等の障害のため道路左側部分の通行ができないとき

- 左側部分の幅員が6m未満の道路において他車を追い越そうとするとき

*道路の右側部分を見通すことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限る。

*道路標識等により追越しのために右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合は除く。

- 勾配の急な道路の曲がりかど付近について、道路標識等により通行方法が指定されており、その指定に従って通行するとき

走行中の前方車に追突した場合

追突事故は、前方車が停車している場合だけではなく、双方が走行中であっても起こることがあります。

この場合も、前方車が停車している場合と同様に、基本過失割合は100:0となります。

このような場合には、前方車には過失が認められない一方、後方車には、車間距離保持義務(道路交通法26条)、前方注意義務(同法70条)に違反した過失があります。

そのため、通常どおりに走行している前方車(減速した場合を含む)に追突してしまえば、追突した後方車の過失が100%となるのです。

やむを得ない理由で急ブレーキをかけた車に追突した場合

危険を防止するためやむを得ず急ブレーキをかけたところ、後ろから走行してきた車に追突されたという場合も、追突した車と追突された車の過失割合は100:0となります。

危険を防止するためやむを得ない場合に急ブレーキをかけることは、法律上認められた行為(道路交通法24条)ですので、急ブレーキをかけた前方車に過失は認められません。

一方、後方車には、直前の車両が急に停止したときにおいても追突を避けることができるため必要な距離を保って走行しなければならない義務(道路交通法26条)があります。

そのため、前方車が正当な理由で急ブレーキをかけたにもかかわらず追突してしまった場合は、後方車に車間距離不保持等の過失が認められます。

そうすると、前方車には過失が認められず、後方車のみに過失があることとなりますので、過失割合は100:0となるのです。

なお、正当な理由のない急ブレーキは禁止されていますので(道路交通法24条)、前方車が理由なく急ブレーキをかけて追突された場合は、基本過失割合は、前方車70:後方車30となります。

過失割合が100:0となる事故については、以下のページでもご紹介しています。

交通事故の過失割合の決め方とは?

過失割合とは?

過失割合とは、事故が発生したことに対する事故当事者双方の落ち度の割合です。

そのため、一方の当事者には過失がないとなると、過失割合は100:0となります。

この過失割合は、最終的な損害賠償額を決める際に用いられます。

損害賠償額を決める際には、過失相殺という処理が行われ、自分の過失割合に応じて損害賠償額が減額されます。

たとえば、被害者に100万円相当の損害が生じており、過失割合が被害者3:加害者7だったとします。

この場合、被害者が損害賠償請求できる額は被害者の過失割合の分 = 3割減額され、100万円 × (1 - 0.3) = 70万円となります。

過失割合は、どのような事故だったか(右折中の事故か、追い越し中の事故かなど)などによって決まってきます。

以下のページでは、様々な類型の交通事故での過失割合について詳しく解説しています。

過失割合は誰が決める?

過失割合を誰が決めるかには、以下の2つのケースがあります。

当事者同士で決める

損害賠償について示談交渉で解決する場合は、過失割合は、当事者同士で話し合い、お互いに合意して決めます。

民事調停・調停型ADRを利用する場合も、最終的には、当事者双方の合意によって過失割合を定めます。

裁判所などが決める

示談交渉・民事調停・調停型ADRでは過失割合などについて合意できなかった場合は、裁判を起こすと、最終的には、裁判所が判決で過失割合を決めます。

仲裁型のADRを利用する場合も、過失割合は仲裁機関が決めます。

過失割合の基準とは?

過失割合の基準としては、実務上、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版」(別冊判例タイムズ38)に記載されたものが広く用いられています。

別冊判例タイムズ38では、様々な類型の事故を取り上げ、それぞれの事故類型での基本的な過失割合(基本過失割合)と、各ケースで過失割合を修正する要素(修正要素)を定めています。

過失割合を決める場合には、この基本過失割合と修正要素が基準となってきます。

過失割合はどうやって決まる?

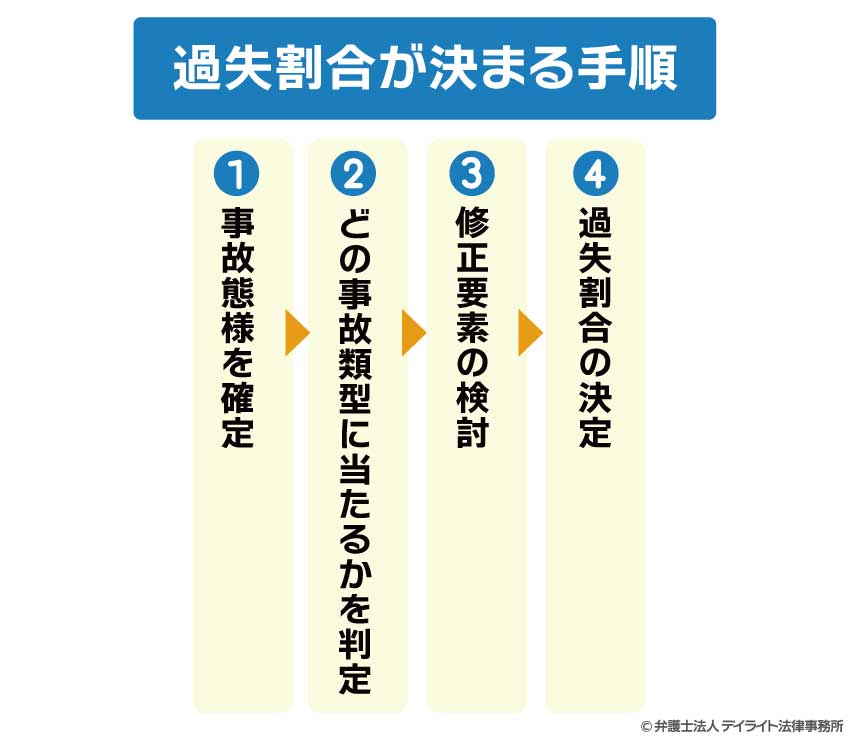

過失割合が決まる手順は、以下のようになっています。

事故態様を確定

過失割合を決める際には、まずは事故態様を確定します。

「それぞれの車がどのように走行し、何をしようとしていて事故を起こしたのか」「現場の状況(信号の色、道幅など)はどうなっていたか」などといったことを調べていき、事故態様を確定していきます。

事故態様を確定する際には、次のような証拠が重要になります。

- ドライブレコーダの画像

- 事故車両・事故現場の写真

- 実況見分調書

- 目撃者の供述内容

- 事故現場周辺の監視カメラ画像

これらの証拠をできるだけ確保し、子細に検討して、事故態様を確定していくようにしましょう。

どの事故類型に当たるかを判定

事故態様が確定できたら、その事故態様が、判例タイムズ38に記載されているどの事故類型に当たるかを判定します。

該当する事故類型が見つかると、基本過失割合も決まってきます。

なお、該当する事故類型が見当たらない場合には、類似した事故類型を探し、それを参考にして基本過失割合を定めていきます。

修正要素の検討

事故類型と基本過失割合が決まったら、修正要素がないかについても検討していきます。

修正要素は事故類型ごとに異なります。

速度違反、徐行なし、ウィンカーによる合図の有無、著しい過失・重過失など

過失割合の修正要素、著しい過失・重過失については、以下のページで詳しく解説しています。

過失割合の決定

ここまでの手順を踏んで過失割合についての自身の立場を固めたら、相手方との間で過失割合について合意できるよう示談交渉を進めていきます。

過失割合について合意でき、その他の条件(損害額、支払時期など)についても合意ができたら、示談成立となります。

過失割合について合意ができない場合には、裁判などの法的手段をとって、過失割合を決定していきます。

過失割合の決め方については、以下のページもご覧ください。

車同士の事故の過失割合の注意点

車同士の事故の過失割合については、以下のような点に注意する必要があります。

基本過失割合を変えるのは簡単ではない

交通事故は大変数が多く、損害賠償の問題に関しても効率的な解決が求められています。

そのため、交通事故の過失割合に関する判断は、一定程度定式化しています。

つまり、個別のケースの事情に柔軟に対応するというよりは、実務上の基準に当てはめ、その基準に従って解決していく、という傾向があるのです。

そのため、事故類型が決まったら、修正要素があると認められない限り、基本過失割合を変更させることは簡単ではないのが実情です。

判例タイムズ38記載の事故類型に当てはまらない場合は要注意!

判例タイムズ38に記載されている事故類型のどれにも当てはまらない場合は、類似の事故類型を参考にして過失割合を決めることになります。

しかし、この場合、当事者間で「どの事故類型に当たるか」について争いとなることがあります。

典型的な事故類型に当たらない事故の場合には、早めに弁護士に相談・依頼し、過失割合についての交渉を任せることをお勧めします。

100:0の事故の場合、被害者は示談代行サービスを使えない

過失割合が100:0となる事故は、被害者にとってはもらい事故となります。

被害者に過失のないもらい事故では、被害者は、保険会社の示談代行サービスを使うことができません。

しかし、被害者にとって、自ら加害者や加害者側の保険会社と示談交渉をすることは、大変負担が大きいことになります。

その上、被害者自身では、示談交渉を有利に進めることも難しいのが実情です。

もらい事故の被害者になってしまった場合は、早いうちに交通事故にくわしい弁護士に依頼し、対応を任せることをお勧めします。

なお、もらい事故で示談代行サービスを使えない場合であっても、弁護士費用特約を使うことは可能です。

ほかにも、人身傷害保険、車両保険については、自分(又は家族)の任意保険から保険金を受け取ることができます。

もらい事故にあった場合は、利用できる保険について確認するためにも、また保険金をスムーズに請求できるようにするためにも、現場での事故対応が終わった後なるべく早く、加入している任意保険会社に連絡しておきましょう。

なお、自転車同士の事故では、過失割合について別冊判例タイムズ38に記載がないなどの注意点があります。

自転車同士の事故での注意点については、以下のページをご覧ください。

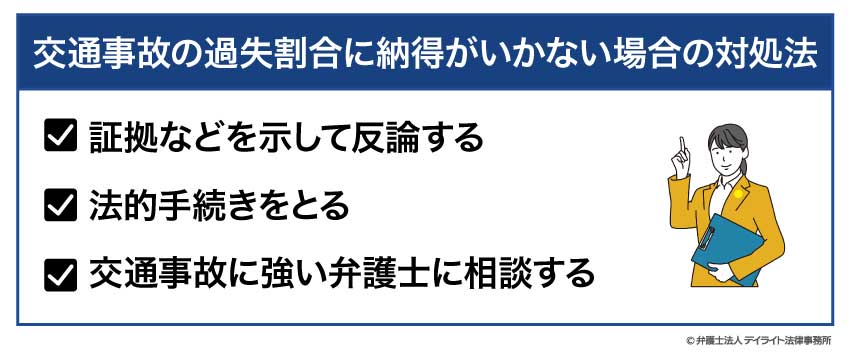

交通事故の過失割合に納得がいかない場合の対処法

証拠などを示して反論する

交通事故の過失割合に納得がいかない場合、証拠や資料を示して反論することが大切です。

特に保険会社を相手にしている場合、「事故を起こして悪いと思わないのか」などと感情的に話していても、過失割合を変えることはできません。

過失割合について相手の主張を変えさせたい場合には、

- 事故態様を示す証拠(ドライブレコーダの画像、事故車両の写真、実況見分調書など)

- 過失割合に関連する資料(法令、判例タイムズ38、過失割合について説明したインターネットサイトのページなど)

などを提示し、こうしたものに基づいた反論を示す必要があります。

証拠に基づいた過失割合の交渉をする際のポイントについては、以下のページもご覧ください。

法的手続きをとる

相手方の主張する過失割合に納得がいかないけれども、相手方も主張を変えない場合は、法的手続きをとり、その中で過失割合を決めていくようにしましょう。

交通事故の損害賠償に関する法的手続きとしては、次のものがあります。

- 裁判

- 民事調停

- ADR(調停型・仲裁型)

裁判を起こすと、裁判所に過失割合を判断してもらうことができます。

民事調停と調停型ADRの場合は、当事者間で過失割合について合意ができなければ解決ができませんが、第三者が間に入ってくれますので、当事者間で話し合っていたときよりも適切な内容で合意できる場合が多いです。

仲裁型のADRの場合は、仲裁機関で過失割合について決めてくれます(ただし、仲裁型のADRは、当事者双方が仲裁を利用することに合意していなければ、利用できません。)。

交通事故に強い弁護士に相談する

過失割合について納得できない場合は、なるべく早いうちに、交通事故に強い弁護士に相談することが大切です。

交通事故に強い弁護士であれば、上でご紹介したような、証拠・資料の収集、これらに基づいた反論の組立て、法的手続き(どの手続きが適しているか、どのように手続きをすればよいか)などについてアドバイスしてくれます。

さらに、損害賠償に関する対応を依頼すれば、相手方への反論や法的手続きも代わりにしてもらえますし、保険会社や裁判所などとのやり取りも任せることができます。

賠償金を増額できるメリットも!

交通事故の場合、弁護士に依頼すると、損害賠償額を増額できることが多いというメリットもあります。

交通事故の損害賠償額は、3種類の算定基準(弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準)のいずれかを用いて算定します。

これらのうち、弁護士が示談交渉をする際に使うことができる弁護士基準が、被害者にとって最も有利となっています。

場合によっては、他の基準の算定額よりも、弁護士基準による算定額の方が2倍以上高くなることもあります。

そのため、交通事故の場合、弁護士に示談交渉を依頼した方が、賠償金額が増額することが多くなっているのです。

弁護士費用特約で弁護士費用自己負担なしのケースも!

弁護士に依頼するというと、弁護士費用のことが気になる方が多いと思います。

しかし、最近は、多くの方が、任意保険に入る際に弁護士費用特約に加入しており、弁護士費用の負担をすることなく、弁護士に依頼できる方が増えています。

ご家族が弁護士費用特約に入っている場合も、弁護士費用特約を利用できる可能性があります。

詳しくは、弁護士か保険会社にお尋ねください。

その他のメリット

ほかにも、交通事故に強い弁護士に依頼することには、以下のようなメリットがあります。

- 後遺障害等級認定についてもサポートしてくれる

- 治療費の打切りを打診されたときにも交渉してくれる

- 疑問な点、不安な点が出てきたときにすぐに相談できる

交通事故について弁護士に相談することのメリット、弁護士選びのポイントについては、以下のページもご覧ください。

交通事故の過失割合のQ&A

一時停止を無視して事故となったら10対0ですか?

一時停止を無視して事故を起こしたというだけでは、過失割合は10対0(100:0)にはなりません。

一時停止を無視して事故を起こしたというだけでは、過失割合は10対0(100:0)にはなりません。一時停止を無視した車(A車)と一時停止規制のない道路を走行していた車(B車)とが接触した場合の基本過失割合は、(A車)60~90:(B車)10~40となります。

ただ、A車に重過失がある場合には、上の基本過失割合が修正され、B車の過失が0になることもあります。

一時停止を無視した場合の過失割合については、以下のページもご覧ください。

過失割合はゴネ得って本当ですか?

「過失割合についてゴネれば、相手が諦めて譲歩してくるのでゴネ得できる」ということはありません。

「過失割合についてゴネれば、相手が諦めて譲歩してくるのでゴネ得できる」ということはありません。いくらゴネてみても、相手から、

- 証拠を示して反論する

- 自賠責への被害者請求を行う

- 弁護士に交渉を依頼する

などの毅然とした対応をとられてしまうと、ゴネ得することはできなくなります。

過失割合でゴネ得を狙う相手への対処法などについては、以下のページもご覧ください。

10対0の事故でいくらもらえる?

10対0の事故で賠償金をいくらもらえるかは、事故による被害の大きさによって異なります。

10対0の事故で賠償金をいくらもらえるかは、事故による被害の大きさによって異なります。示談で解決する場合、10対0の示談金の相場は、以下のようになっています。

- 被害者のケガがむちうち(治療期間1~6か月)の場合 19万円~89万円

- 後遺障害が認定された場合 14級9号の場合 110万円 12級13号の場合 290万円

過失割合が10対0の場合の示談金の相場については、以下のページもご覧ください。

まとめ

今回は、「動いている車同士の事故の事故に100対0はありえない」というのは正しいのかなどについて解説してきました。

動いている車同士の事故であっても、赤信号無視の場合、センターオーバーの場合など、過失割合が100対0となることはありえます。

自分の過失割合は0のはずなのに、加害者側の保険会社から「動いている車同士の事故に100対0はありえない」などと言われて譲歩するよう迫られた場合には、交通事故に強い弁護士に相談し、過失割合についてのアドバイスをもらうようにしましょう。

さらに、弁護士に示談交渉などを依頼すれば、賠償額を増額できる可能性が高くなる、保険会社などとのやり取りを任せて治療や生活の立て直しに集中できる、後遺障害等級認定についてもサポートしてもらえるなど、様々なメリットが得られます。

交通事故にあって損害賠償を請求することになった場合には、なるべく早く、交通事故にくわしい弁護士に相談することをお勧めします。

当事務所では、交通事故の案件を集中的に取り扱う交通事故チームを設け、交通事故についてお困りの皆様を強力にサポートできる体制を整えております。

電話又はオンラインによる全国対応も行っています。

過失割合に関することをはじめ、示談交渉でお困りの方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。