遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合った結果(遺産分割協議の結果)を記載した書面のことをいいます。

遺産分割協議書は、相続手続きの際に役所や金融機関へ提出することがあり、不備があると修正や作り直しを求められることがあります。

この記事では、遺産分割協議書を不備なく作成するためのポイントや注意点などについて、相続に詳しい弁護士が見本を示しながらわかりやすく解説します。

ぜひ参考にされてみてください。

目次

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割協議を行い、そこで合意した結果を記載した書面のことです。

亡くなった方(「被相続人」といいます。)が遺言書を作成していない場合には、相続人全員で被相続人の遺産の分け方を話し合って決める必要があります。

この話し合いのことを「遺産分割協議」といい、その結果をまとめた書面が「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議は相続人全員が合意すれば有効に成立し、遺産分割協議書の作成は法律上必ず作成しなければならないものではありません。

しかし、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の名義変更・払戻し、相続税の申告などの相続手続きの場面で遺産分割協議書の提出を求められることがあるため、作成しておくことをおすすめします。

また、後に相続人同士で「言った」「言わない」のトラブルが発生するケースもあることから、遺産分割協議で合意した内容は明確に記載しておきましょう。

作成の期限はある?

遺産分割協議書について、いつまでに作成しなければならないという期限はありません。

ただし、遺産分割協議書が必要となる相続手続きについて手続きの期限が定められている場合があります(相続税、相続登記の申告など)。

そのため、相続が開始した場合にはできるだけすみやかに遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。

遺産分割協議書の書き方

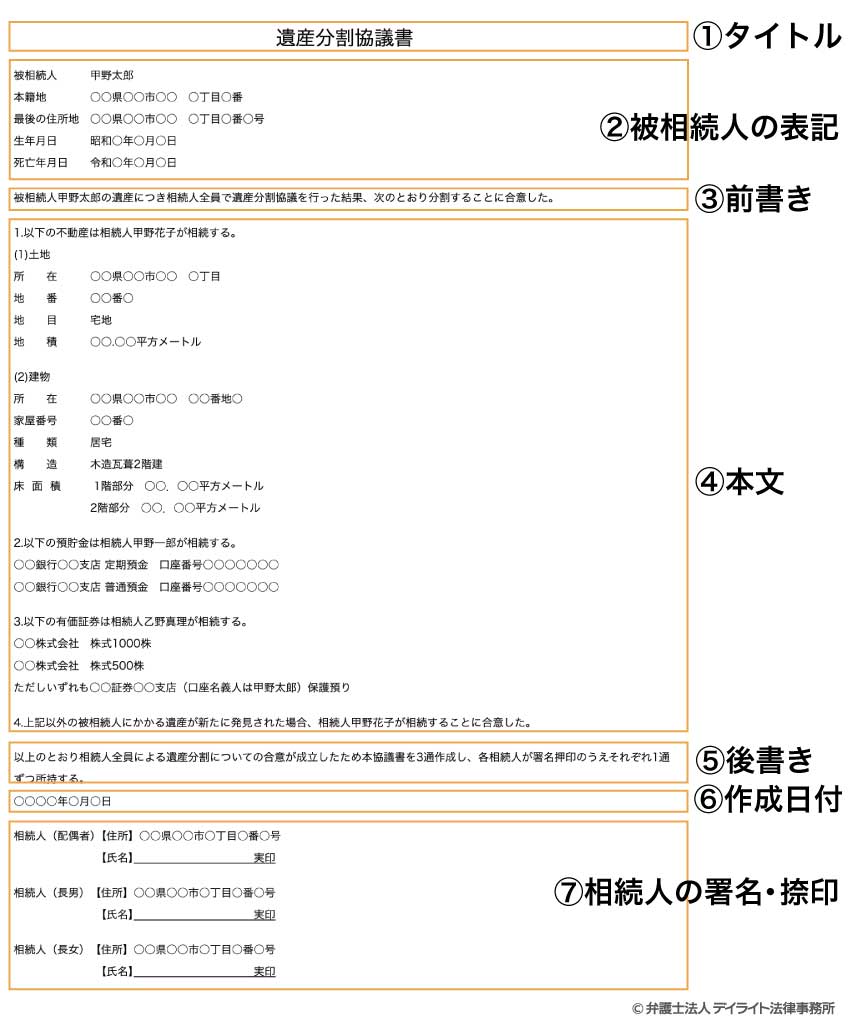

遺産分割協議書のひな形・サンプル

まずは遺産分割協議書のひな形・サンプルを見てイメージをつかんでいただければと思います。

手書き・パソコンはどちらでも良い

遺産分割協議書の作成は、手書きまたはパソコンのどちらでも問題ありません。

手書きで作成する場合には、ボールペンなど消せない筆記具を使用してください。

相続人の数が多い場合には、パソコンで作成して印刷するのがおすすめです。

遺産分割協議書の基本的な構成

全体の構成

遺産分割協議書に決まった書き方のルールや書式はありません。

多くの場合、上にあげた遺産分割協議書のひな形・サンプルのように以下の7つのパートで構成されています。

- ① タイトル(表題)

- ② 被相続人の表記

- ③ 前書き

- ④ 本文

- ⑤ 後書き

- ⑥ 作成日付

- ⑦ 相続人の署名・捺印

以下では、それぞれのパートについて解説します。

①タイトル(表題)

まずは、書面の一番上の中央に「遺産分割協議書」というタイトル・表題を記載します。

②被相続人の表記

誰の遺産について分割協議を行ったのかを明らかにするために、被相続人の情報を記載します。

被相続人の氏名、本籍地、最後の住所地、生年月日、死亡年月日を記載することが多いです。

③前書き

遺産分割協議書を作成することになった経緯を記載します。

④本文

誰が、どの遺産を(どのように)相続することになったのかを具体的に記載します。

このパートは遺産分割協議書の核となるものです。

曖昧な記載をしてしまうと、後からその解釈をめぐってトラブルが発生する可能性があるため、明確に記載することが大切です。

特に、相続する遺産の内容を、他の遺産と区別して具体的に特定することが重要です。

それぞれの遺産に応じた具体的な書き方については、後ほど「預貯金の遺産分割の書き方」以降の項目でくわしく解説します。

⑤後書き

遺産分割協議書を作成することになった経緯を改めて記載するとともに、作成する通数などを記載します。

⑥作成日付

遺産分割協議書には作成日付を記載します。

遺産分割協議書の修正や作り直しが発生する可能性もあるため、日付は必ず記載するようにしましょう(一般的には、最新の遺産分割協議書が有効なものと判断されます)。

相続人全員が署名捺印を完了した日付を記載するのがよいでしょう。

⑦相続人の署名・捺印

遺産分割協議書は相続人全員で作成する必要があります。

そのため、遺産分割協議書の末尾には、相続人全員の署名・捺印が必要です。

一人分でも欠けていると遺産分割協議書として完成しません。

また、印鑑は実印を使用するようにしましょう。

相続手続(相続登記や預貯金・株式の名義変更等)で遺産分割協議書を提出する場合、相続人全員分の実印が押されていないと手続きを受け付けてもらえないことがあるためです。

【補足】複数ページの遺産分割協議書の場合

遺産分割協議書が複数ページになる場合には、ページとページの間にまたがるように印鑑を押します(これを「契印(けいいん)」といいます)。

これは、後からページのすり替えがされることを防止するためです。

契印は、署名捺印に使用したものと同じ印鑑(実印)を使って、相続人全員分の印鑑を押します。

以下では、相続する遺産の内容ごとに、本文の書き方や注意点を解説していきます。

預貯金の遺産分割の書き方

預貯金の場合、ひな形・サンプルにもあるように、以下の項目を記載して特定します。

- 金融機関名・本店/支店名

- 口座種別

- 口座番号

いずれかの記載が漏れている場合には、名義変更や払戻し等の相続手続の際に、金融機関から遺産分割協議書の修正を求められる可能性があります。

ゆうちょ銀行の場合

ゆうちょ銀行の場合、支店名と口座番号の代わりに記号・番号によって貯金を特定することができます。

以下の貯金は、相続人××××が相続する。

ゆうちょ銀行 通常貯金 記号番号◯◯◯◯◯-◯◯◯◯◯◯

遺産分割協議書に金額を書かなくてもいい?

遺産分割協議書に預貯金の具体的な金額(預貯金の残高)を書く必要はありません。

書いても書かなくてもどちらでも問題ありません。

具体的な金額を書く場合には、誰がいくらの預貯金を相続したのかという証拠を残すことができるというメリットがあります。

ただし、遺産分割協議書の作成後に金額の増減があった場合(利息の発生や預貯金の払戻しなど)には、金融機関から遺産分割協議書の修正を求められる可能性があるため注意が必要です。

株式の遺産分割の書き方

上場会社の株式と非上場会社の株式とでは書き方が異なります。

上場会社の株式

上場会社の株式は証券会社によって管理されているため、ひな形・サンプルにもあるように、一般的には、株式の発行会社・株式数のほかに株式を預けている証券会社名・支店名を記載して特定します。

証券会社によってルールが異なるため、どのように記載するべきかは事前に証券会社に確認していただければと思います。

非上場会社の株式

非上場会社の株式については、株式の「発行会社」と「株式数」のみを書いて特定します。

詳細がわからない場合には、出資契約書などを元に株式を発行している会社を特定し、問い合わせをしてみましょう。

不動産の遺産分割の書き方

不動産の場合には、ひな形・サンプルにもあるように、不動産全部事項証明書の表題部の内容を記載して特定します。

不動産全部事項証明書の表題部のサンプルを掲載するとわかりやすいかと思います。

記載が不十分な場合、不動産の名義変更(相続登記)を受け付けてもらえない可能性がありますので、不動産全部事項証明書の表題部を一言一句漏らさずに書き写すようにしましょう。

土地付きの建物を相続する場合、土地と建物はそれぞれ別に記載する必要があります。

自動車の遺産分割の書き方

自動車の場合、車検証に記載されている「自動車登録番号」と「車台番号」によって特定します。

1.以下の自動車は相続人××××が相続する。

自動車登録番号 東京123 あ456

車台番号 A123B-123456

借金(債務)の書き方

被相続人の借金(債務)は遺産分割の対象にならず、相続の開始と同時に法定相続分(法律で定められた一定の割合のことです。)で各相続人に分割されて引き継がれます。

そのため、借金(債務)に関する記載は必須ではありません。

もっとも、相続人間で法定相続分とは異なる負担割合について合意した場合には、後のトラブルを防ぐために、これを遺産分割協議書に記載することをおすすめします。

また、相続税の控除申請をする場合には、遺産分割協議書の借金(債務)に関する記載がされているかを確認されることがあります。

ただし、法定相続分とは異なる負担割合の取り決めを貸主等に主張するためには、あらかじめ貸主等の承諾を得る必要があります。

借金(債務)について法定相続分とは異なる負担割合とする場合の記載例は、次のとおりです。

相続人甲野太郎は、被相続人のすべての債務を承継する。

記入例例えば、被相続人の遺産の大半が被相続人の経営していた事業に関するものであり、遺産のすべてを後継者となる長男(甲野太郎)が相続するようなケースでは、記載例のように、1人の相続人(長男)がすべての借金を引き継ぐ(負担する)という合意をすることがあります。

また、借金(債務)の一部を特定の相続人が負担する場合(例えば、A銀行からの借入金1000万円を長女(甲野花子)が負担することとした場合の記載)は、次のような書き方になります。

相続人甲野花子は、A銀行からの借入金(相続開始日の残高1000万円)を負担する。

後に判明した財産の取扱いの書き方

ひな形・サンプルにもあるように、遺産分割協議書には存在を知られていなかった遺産が後になって見つかった場合の取り扱いを記載しておくことができます。

後に遺産が見つかった場合の取り扱いをあらかじめ遺産分割協議書に記載しておけば、見つかった遺産についてあらためて遺産分割協議をする必要がありません。

もっとも、当初想定されていたよりも高額な遺産が見つかった場合にはトラブルにもつながる可能性もあることから、「新たな財産が見つかった場合はあらためて協議する」という記載することもできます。

遺産分割協議書を自分で作成する際の注意点

相続人の把握漏れに注意する

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、一人でも欠けると無効です(成立しません)。

遺産分割協議書にも相続人全員の署名捺印が必要となります。

相続人の把握が漏れていた場合には、遺産分割協議のやり直しと遺産分割協議書の作り直しが発生するため、注意が必要です。

相続人を漏れなく把握するためには、被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続する戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得する必要があります(状況によっては追加書類の取得が必要となります)。

戸籍謄本等を正確に読み解くためには一定の知識が必要となるため、相続関係が複雑な場合には、相続人を漏れなく把握するのはなかなかハードルが高いといえます。

状況に応じて、専門家に相続人の調査を依頼することも検討しましょう。

遺産は明確に特定する

遺産分割協議書で遺産を十分に特定できていない場合、役所や金融機関等から記載の修正を求められ、相続手続きが滞る可能性があります。

また、曖昧な記載がある場合には、その解釈をめぐって相続人間で揉める可能性もあります。

記載方法について疑問や不安がある場合には、遺産分割協議書の提出先となる役所や金融機関等に問い合わせて記載方法を確認するようにしましょう。

遺産の種類や相続人の数が多い場合、複雑な遺産の分け方をする場合、注意を要する遺産が含まれている場合などには、遺産分割協議書の作成を専門家に任せることをおすすめします。

遺産分割協議書は相続人全員分を作成する

遺産分割協議書は相続人全員分を作成し、それぞれの相続人が1通ずつ保管するようにしましょう。

相続手続きの際に1通の遺産分割協議書を複数人で使い回すのは大変だからです。

また、お互いに1通ずつ持ち合うことで、遺産分割協議書の偽造防止にもつながります。

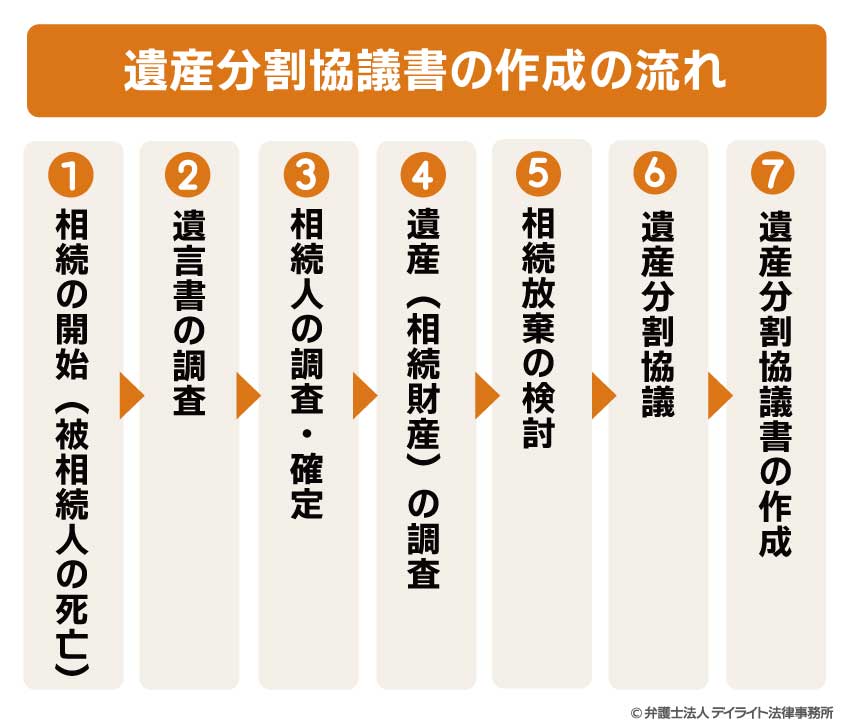

遺産分割協議書の作成の流れ

相続が開始してから遺産分割協議書を作成するまでの流れは、次のとおりです。

①相続の開始(被相続人の死亡)

②遺言書の調査

有効な遺言書がある場合には原則として遺産分割協議を行う必要がないため、まずは遺言書の有無を確認します。

③相続人の調査・確定

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、相続人を漏れなく調査します。

④遺産(相続財産)の調査

遺産分割の対象となる遺産(相続財産)を漏れなく調査します。

⑤相続放棄の検討

遺産(相続財産)の状況によっては、相続を辞退する(これを「相続放棄」といいます。)という選択肢もあります。

相続放棄をした相続人は遺産分割協議に参加することができません。

⑥遺産分割協議

相続人全員で遺産分割協議を行います。

⑦遺産分割協議書の作成

協議で合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。

遺産分割協議書を簡単に自動作成!

典型的な遺産分割協議書であれば、当事務所の提供している遺産分割協議書シミュレーターを利用して、簡単に自動で作成することができます。

遺産分割協議書の作成イメージをつかみたいという場合にもご活用いただけます。

スマートフォンでもご利用いただくことができます。

遺産分割協議書の書式のダウンロード

遺産分割協議書の無料ダウンロードはこちら

当事務所では、相続に強い弁護士が監修した遺産分割協議書のひな形を提供しています。

こちらからダウンロードしてご利用ください。

法務局の遺産分割協議書のダウンロードはこちら

法務局は、不動産の相続登記をする際に使用できる遺産分割協議書の書式(PDF版)を提供しています。

当事務所では、この書式を加工可能なWordデータにしたものを提供しています。

こちらからダウンロードしてご利用ください。

国税庁の遺産分割協議書のひな形ダウンロードはこちら

国税庁は、相続税の申告をする際に使用できる遺産分割協議書の書式(PDF版)を提供しています。

事務所では、この書式を加工可能なWordデータにしたものを提供しています。

こちらからダウンロードしてご利用ください。

遺産分割協議書が必要となるケース

遺産分割協議書は各種の相続手続きの際に提出を求められることがあります。

具体的には次のようなケースがあります。

| 必要となるケース | 提出先 |

|---|---|

| 不動産の相続登記 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |

| 株式や投資信託の名義変更 | 上場株式:証券会社 投資信託:証券会社、銀行 非上場株式:株式発行会社 |

| 預貯金の名義変更・払戻し | 金融機関(銀行等) |

| 自動車の名義変更 | 運輸支局(普通自動車の場合) |

| 相続税の申告 | 被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署 |

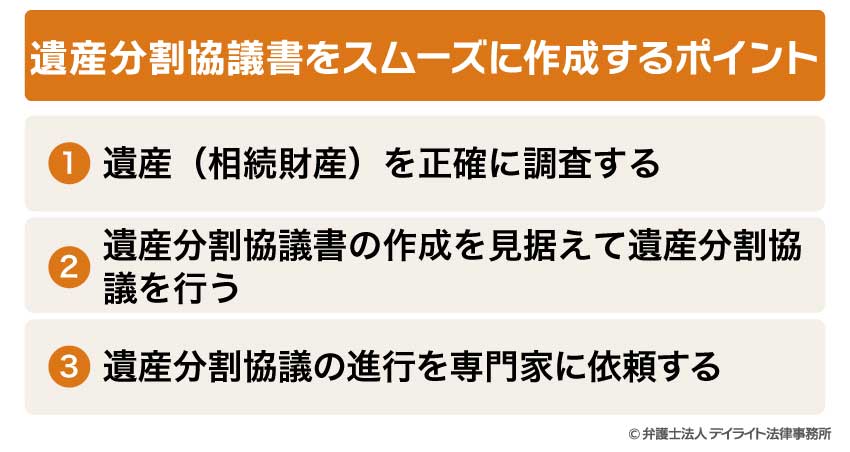

遺産分割協議書をスムーズに作成するポイント

①遺産(相続財産)を正確に調査する

遺産分割協議書をスムーズに作成するためには、遺産を漏れなく正確に洗い出し、どの遺産を誰が相続するのかを決めることが大切です。

遺産分割協議後に知られていなかった遺産が判明すると、その遺産について改めて遺産分割協議を行なわなければならない場合や、遺産の取り扱いをめぐって相続人同士のトラブルが発生する可能性もあります。

借金(債務)は遺産分割の対象ではありませんが、債務の金額やその負担方法によって遺産の分け方が変わってくる可能性もあります。

そのため、借金(債務)等のマイナスの遺産を含めて漏れなく洗い出すことが大切です。

遺産(相続財産)の調査をする際には、不動産の登記や預貯金の残高証明書、借金の残高証明書、被相続人名義の契約書など、客観的な資料を手がかりに調査を行います。

②遺産分割協議書の作成を見据えて遺産分割協議を行う

遺産分割協議書は遺産分割協議の結果をまとめた書面です。

そのため、遺産分割協議の結果に曖昧な内容が含まれる場合には、遺産分割協議書の作成段階で改めて相続人に確認を行なう必要が出てきます。

また、遺産分割協議書の作成段階になってから一部の相続人が難癖をつけ始め、遺産分割協議書の作成が滞る場合もあります。

遺産分割協議書をスムーズに作成するためには、遺産分割協議書に記載する事項(特に、誰が・どの遺産を・どのように取得するのか)を意識して協議を行うことが大切です。

また、後々争いになりそうなポイントについては相続人の意見をよく確認し、必要に応じて録音やメモなどの証拠を残しておくのもよいでしょう。

③遺産分割協議の進行を専門家に依頼する

遺産分割協議がまとまらなければ遺産分割協議書を作成することはできません。

相続人同士の関係性がよくないケースでは、遺産分割協議がまとまらずに長期化することが少なくありません。

このような事態を可能な限り防止するためには、遺産分割協議の進行や遺産分割協議書の作成を相続にくわしい弁護士等の専門家に依頼することが有効です。

相続にくわしい弁護士であれば、客観的・中立の立場から法律的な論点を明らかにして十分な議論を行うことができるため、遺産分割協議の進行や遺産分割協議書の作成をスムーズに行える可能性が高いといえます。

遺産分割協議書の作成は専門家に依頼すべき?

遺産分割協議書の作成は相続にくわしい弁護士等の専門家に依頼するのがおすすめです。

相続人や遺産の数が少なく、遺産分割協議の内容が典型的なものにとどまるケースでは、自分で作成しても問題がない場合もあります。

しかし、遺産分割協議書の作成には相続法に関する専門知識が必要となるため、合意した内容を漏れなく正確に作成するのは難しい側面があります。

また、前提となる遺産分割協議の内容に不備があるケースもあり、遺産分割協議のやり直しや遺産分割協議書の作り直しが発生するリスクがあります。

さらに、遺産分割協議書に曖昧な内容が含まれている場合や不備がある場合には、それらをきっかけに相続人同士のトラブルが発生するリスクもあります。

遺産分割協議書の作成を専門家に依頼することで、こうしたリスクを小さくすることができます。

特に、遺産や相続人の調査が困難なケース、遺産の分割方法が複雑なケース、相続人同士が不仲でトラブルになるリスクが高いケースなどでは、専門家に依頼されることを強くおすすめします。

他の相続手続きについても相談・依頼する場合には、遺産分割協議書の作成と合わせて依頼することで手続きをスムーズに進めることができます。

遺産分割協議書の作成について少しでも疑問や不安がある場合には、相続にくわしい弁護士に相談してみましょう。

初回の法律相談については無料としている弁護士も多いので、正式に依頼する前に、こうした相談を活用してみるのもよいでしょう。

遺産分割協議書の書き方のよくあるQ&A

![]()

相続人が遠方にいる場合の書き方はどうすればいい?

この場合には、通常どおり遺産分割協議書を作成すればよく、書き方に変わりません。

相続人の署名・捺印については、一堂に会して行うことができないため、それぞれの相続人に順番に遺産分割協議書を送付し、持ち回りで署名・捺印を行うことになります。

もっとも、相続人の数が多く各所に点在している場合などには、かなり時間がかかるほか、紛失のリスクもあります。

そこで、遺産分割協議書に代わるものとして、「遺産分割協議証明書」を作成する方法があります。

遺産分割協議証明書は、遺産分割協議書と同じように遺産分割協議の結果を記載した書面ですが、それぞれの相続人が単独で1通ずつ作成するものです。

遺産分割協議書とは異なり、それぞれの書面には1人の相続人のみが署名・捺印すればよく、相続人全員の署名・捺印は不要です。

ただし、遺産分割協議証明書の場合、偽造のリスクがあることや、相続手続きで全員分の署名が必要になる場合がある、などのデメリットもあります。

遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議証明書を作成するかどうかは、それぞれのメリットやデメリットを慎重に比較したうえで決めることをおすすめします。

![]()

![]()

![]()

![]()

相続放棄している人がいる場合の書き方はどうすればいい?

相続放棄をした人は、法律上はじめから相続人にならなかったものとして扱われるため、遺産分割協議に参加することはありません。

したがって、相続放棄した人の情報が遺産分割協議書に記載されることはありません(署名・捺印することもありません)。

遺産分割協議書には、遺産分割協議に参加した相続人で合意した内容のみを通常どおり記載することになります。

![]()

![]()

![]()

![]()

未成年者がいる場合の書き方はどうすればいい?

未成年者の相続人は単独で遺産分割協議に参加することができず、未成年者が単独で参加した遺産分割協議は無効です。

そのため、未成年者の法定代理人が遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書に署名・捺印します。

記入例 例えば、未成年者(甲野二郎)の父親(甲野太郎)が法定代理人となる場合の署名・捺印欄は次のようになります。

相続人 東京都◯◯区△△町⬜︎丁目⬜︎番⬜︎号

甲野 二郎

甲野太郎の親権者法定代理人(父)

東京都◯◯区△△町⬜︎丁目⬜︎番⬜︎号

甲野 太郎 印

なお、未成年者の親権者も相続人になる場合、親権者は未成年者の法定代理人となることができません。

この場合、未成年者の「特別代理人」を選任する必要があります(特別代理人が遺産分割協議に参加し、署名・捺印をします)。

![]()

![]()

![]()

![]()

数次相続の遺産分割協議書の書き方はどうなる?

例えば、父親の相続手続きの途中で相続人の長男が亡くなってしまい、長男の相続手続きも開始する場合などです。

この場合には、それぞれの相続人(具体例では父親と長男)ごとに2回遺産分割協議を行う方法のほか、1回の遺産分割協議でまとめて合意する方法の2つがあります。

相続人が共通している場合には、1回の遺産分割協議でまとめて合意した方が手続きをスムーズに進められる可能性があります。

ここでは、1回の遺産分割協議でまとめて合意する場合の遺産分割協議書の書き方について説明します。

記入例 被相続人の表示

例えば、父親(甲野太郎)の相続手続きの途中で長男(甲野一郎)が亡くなり、数次相続が発生したケースでは、次のように記載します。

被相続人 甲野太郎

本籍地 ○○県○○市○○ ○丁目○番

最後の住所地 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号

生年月日 昭和○年○月○日

死亡年月日 令和○年○月○日

上記相続人兼被相続人 甲野一郎

本籍地 ○○県○○市○○ ○丁目○番

最後の住所地 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号

生年月日 昭和○年○月○日

死亡年月日 令和○年○月○日

数次相続が発生し、1回の遺産分割協議でまとめて合意したことを明確にするため、次のように記載します。

被相続人甲野太郎(令和2年1月1日死亡)および被相続人甲野一郎(令和3年2月1日死亡)の遺産について遺産分割協議を行った結果、次のとおり分割することに合意した。

数次相続で相続人が共通する場合(例えば、甲野三郎が甲野太郎の遺産と甲野一郎の遺産の両方を相続することになる場合)、相続人の署名・捺印欄の記載(肩書)は次のようになります。

相続人兼甲野一郎の相続人 甲野 三郎 印

数次相続の場合、相続手続きが複雑になるケースが多く、遺産分割協議書についても記載漏れ等のミスが発生する可能性が高まります。

そのため、数次相続の場合には相続にくわしい弁護士等の専門家に相談されることをおすすめします。

![]()

![]()

![]()

![]()

特別寄与料の遺産分割協議書の書き方はどうなる?

特別寄与料とは、相続人以外の親族が被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした場合に、その貢献の程度に応じて相続人に請求できる金銭のことです。

遺産分割協議は相続人同士の遺産の分け方に関する取り決めであるのに対して、特別寄与料は相続人と相続人以外の親族の間の取り決めであり、まったく別の手続きです。

したがって、特別寄与料の取扱いが遺産分割協議書に記載されることはありません。

まとめ

- 遺産分割協議書とは、相続人全員で行った遺産分割協議の結果を記載した書面です。

- 遺産分割協議書は、相続手続きの際に役所や金融機関から提出を求められることがあります。

- 遺産分割協議書を作成する際には、相続財産を明確に特定して記載することが大切です。

相続財産の特定方法は、それぞれの相続財産の内容によって異なるため、ポイントを押さえて作成することが大切です。

- 相続人の数が多い場合や相続関係が複雑な場合、相続財産の数が多い場合などには、遺産分割協議書に不備が発生するリスクや相続人同士のトラブルが発生するリスクが高まります。

そのような場合には、相続に強い弁護士等の専門家に作成を依頼するのがおすすめです。

- 当事務所では、相続問題に強い弁護士で構成する相続対策専門チームを設置しており、遺産分割協議をはじめ、遺言書の作成、相続放棄、相続トラブルのご相談、相続登記、相続税の申告・節税対策など、相続全般に関する幅広いご相談をうけたまわっています。

遠方の方にはオンラインでのご相談にも対応していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。