遺産分割協議書とは、相続人がどの遺産をどのように相続するのかということを記載した書面のことです。

遺産分割協議書は、不動産の名義変更や相続税の申告など、各種の相続手続をするときに提出を求められることもあるため、正確にミスなく作成することが大切です。

しかし、そもそも遺産分割協議書がどういったものかイメージがつかない、という方もいらっしゃるかもしれません。

ここでは、遺産分割協議書とはどのような書面であるのか、そのひな形をもとに、わかりやすく解説します。

また、ご自身で作成したい方のために、無料ダウンロードが可能な書式・テンプレートも掲載しています。

ぜひ参考になさってください。

目次

遺産分割協議書のひな形・テンプレート【無料ダウンロード】

遺産分割協議書は、相続人がどの遺産をどのように相続するのかということを記載した書面です。

法律上必ず作成しなければならないものではありません。

遺産分割協議書が必要となる理由は主に次の2つです。

- 相続した不動産や預貯金の名義変更の手続、相続税の申告手続などの各種相続手続きのため

- 相続人間のトラブルを防止するため

まずはそのまま使える一般的な遺産分割協議書のひな形・テンプレートをご紹介しますので、確認してみてください。

なお、適切な遺産分割協議書の作成は専門家ではなければ難しいため、ひな形・書式は参考程度にとどめて、相続専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

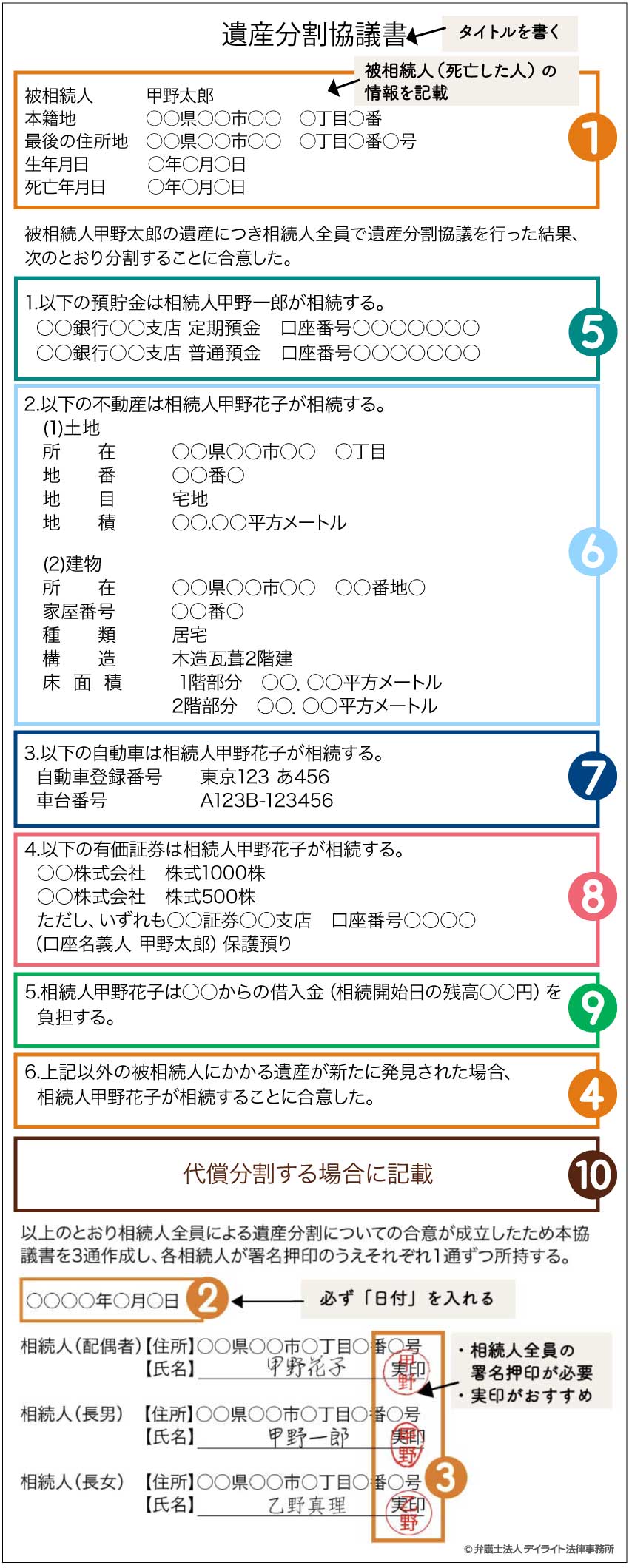

遺産分割協議書

被相続人 甲野太郎

本籍地 ○○県○○市○○ ○丁目○番

最後の住所地 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号

生年月日 昭和○年○月○日

死亡年月日 令和○年○月○日

被相続人甲野太郎の遺産につき相続人全員で遺産分割協議を行った結果、次のとおり分割することに合意した。

1.以下の不動産は相続人甲野花子が相続する。

(1)土地

所 在 ○○県○○市○○ ○丁目

地 番 ○○番○

地 目 宅地

地 積 ○○.○○平方メートル

(2)建物

所 在 ○○県○○市○○ ○○番地○

家屋番号 ○○番○

種 類 居宅

構 造 木造瓦葺2階建

床 面 積 1階部分 ○○.○○平方メートル

2階部分 ○○.○○平方メートル

2.以下の預貯金は相続人甲野一郎が相続する。

○○銀行○○支店 定期預金 口座番号○○○○○○○

○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○

3.以下の有価証券は相続人乙野真理が相続する。

○○株式会社 株式1000株

○○株式会社 株式500株

ただしいずれも○○証券○○支店(口座名義人は甲野太郎)保護預り

4.上記以外の被相続人にかかる遺産が新たに発見された場合、相続人甲野花子が相続することに合意した。

以上のとおり相続人全員による遺産分割についての合意が成立したため本協議書を3通作成し、各相続人が署名押印のうえそれぞれ1通ずつ所持する。

○○○○年○月○日

相続人(配偶者)【住所】○○県○○市○丁目○番○号

【氏名】 実印

相続人(長男) 【住所】○○県○○市○丁目○番○号

【氏名】 実印

相続人(長女) 【住所】○○県○○市○丁目○番○号

【氏名】 実印

遺産分割協議書の書き方【文例付き】

共通部分の書き方と遺産ごとの書き方を文例でご紹介いたします。

▼クリックすると拡大します。

①〜⑩の番号と上記の画像の番号はリンクしています。

共通部分の書き方

遺産分割協議書は手書きでも大丈夫?

法律上は手書きでも問題ありません。

しかし、偽造や有効性をめぐるトラブルを防止するために、手書きの場合はボールペンなどの消せないものを使ってください。

また、ボールペンで作成する場合、書き損じることがあるため、事前に下書きを作成し、清書すると良いでしょう。

なお、遺産分割協議書の下書きについては、当事務所の遺産分割協議書シミュレーターにてオンライン上(スマホなど)で作成することも可能です。

①被相続人の情報を表示する

まずは「遺産分割協議書」というタイトルを書き、「被相続人(死亡した人)」の情報を記載しましょう。

被相続人については、

- 氏名

- 本籍地

- 最後の住所地

- 生年月日

- 死亡年月日

を記載して特定します。

書き方は以下の通りです。

本籍地 ○○県○○市○○ ○丁目○番

最後の住所地 ○○県○○市○○ ○丁目○番○号

生年月日 昭和○年○月○日

死亡年月日 令和○年○月○日

②日付を入れる

遺産分割協議書には、必ず「日付」を入れなければなりません。

相続人全員が署名押印した日付を記載するとよいでしょう。

郵送によって相続人が順番に署名押印する場合、最後の相続人が署名押印した日付を記載しましょう。

③相続人全員が署名押印

相続人(配偶者)【住所】○○県○○市○丁目○番○号

【氏名】 実印

相続人(長男) 【住所】○○県○○市○丁目○番○号

【氏名】 実印

相続人(長女) 【住所】○○県○○市○丁目○番○号

【氏名】 実印

遺産分割協議書を完成させるには、相続人全員が署名押印しなければなりません。

1人でも署名押印が抜けていると遺産分割協議書が完成しないので注意してください。

押印に用いる印鑑は「実印」にするようお勧めします。

確かに法律上は「実印でなければならない」というルールはありません。

しかし、相続登記や預貯金の払い戻しなどの手続きの際、実印でないと受け付けてもらえない可能性が高くなります。

特に相続登記の際には相続人全員の印鑑登録証明書も提出しなければなりません。

遺産分割協議書へ実印で署名押印する際に、全員分の印鑑登録証明書を取得して添付するとよいでしょう。

契印を押印する

遺産分割協議書が複数ページに及ぶ場合には「契印」しなければなりません。

契印とは、ページとページの間にまたがる押印です。

複数ページになる場合、簡単に差し替えができてしまい、内容を変更されてしまうリスクが発生します。

契印しておけば紙面の入れ替えができなくなり、文書の信用性が維持されるため、契印しておく必要があるのです。

契印の際には、ページとページの間にまたがるようにして押印しましょう。

相続人全員が契印する必要があり、利用する印鑑は「署名押印」に使用したものと同じでなければなりません。

署名押印と同様、契印にも実印を使いましょう。

なお遺産分割協議書のページ数が多くなる場合、契印の箇所が多くなりすぎて手間がかかる上、見にくくなってしまいます。

そういった場合には「製本」しましょう。

製本テープなどを使って製本すると、契印箇所は1箇所で済みます。

④将来発見された遺産の分け方について

遺産分割協議が成立した後に別の遺産が発見された場合に備えて、新たに発見された遺産の分け方も決めておくとよいでしょう。

上記の書式においては「新たに発見された遺産は配偶者が取得する」内容としています。

もしも発見されたときに相続人全員であらためて協議する内容にしたい場合には以下のように表記しましょう。

「本遺産分割協議の成立後、上記に記載した以外の遺産が新たに発見された場合には、相続人全員が協議し、取得者を決定する。」

新たに発見された遺産について「法定相続分に従って分配する」とする方法もあります。

どういった分け方が最適かはケースによっても異なるので、よく話し合って全員が納得できる方法を定めましょう。

書き方は以下の通りです。

4.上記以外の被相続人にかかる遺産が新たに発見された場合、相続人甲野花子が相続することに合意した。

共通部分以外の書き方

⑤預貯金の書き方

○○銀行○○支店 定期預金 口座番号○○○○○○○

○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○○

預貯金を相続するときには、以下の内容を記載して特定します。

- 金融機関名

三菱UFJ銀行、ゆうちょ銀行などの金融機関名です。 - 支店名

支店名も忘れず書きましょう。 - 口座の種類

普通預金、定期預金などの種類を明らかにします。同一金融機関の同一支店の口座であっても複数の種類の預金があるケースでは別々に記載しなければなりません。 - 口座番号

口座番号も忘れずに記載しましょう。

口座名義人については通常「被相続人」なので、あえて書く必要はありませんが、書いておくと丁寧です。

預金残高についても特に書く必要はありません。

ゆうちょ銀行の場合、支店名や口座番号ではなく「記号と番号」によって特定してもかまいません。

その場合「ゆうちょ銀行 通常貯金 記号番号 ○○○○○―○○○○○○○」などと表記しましょう。

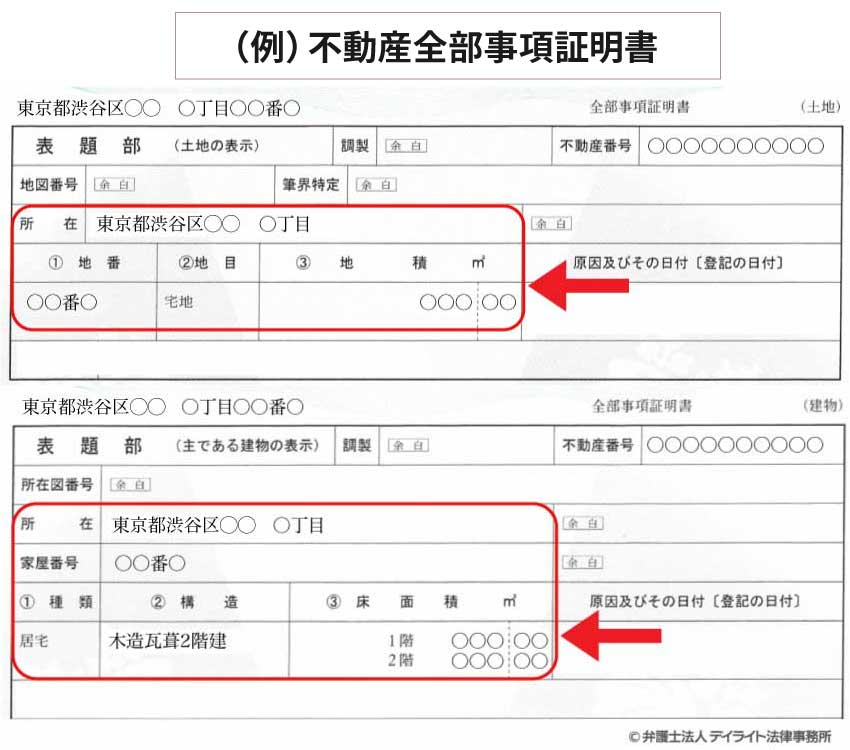

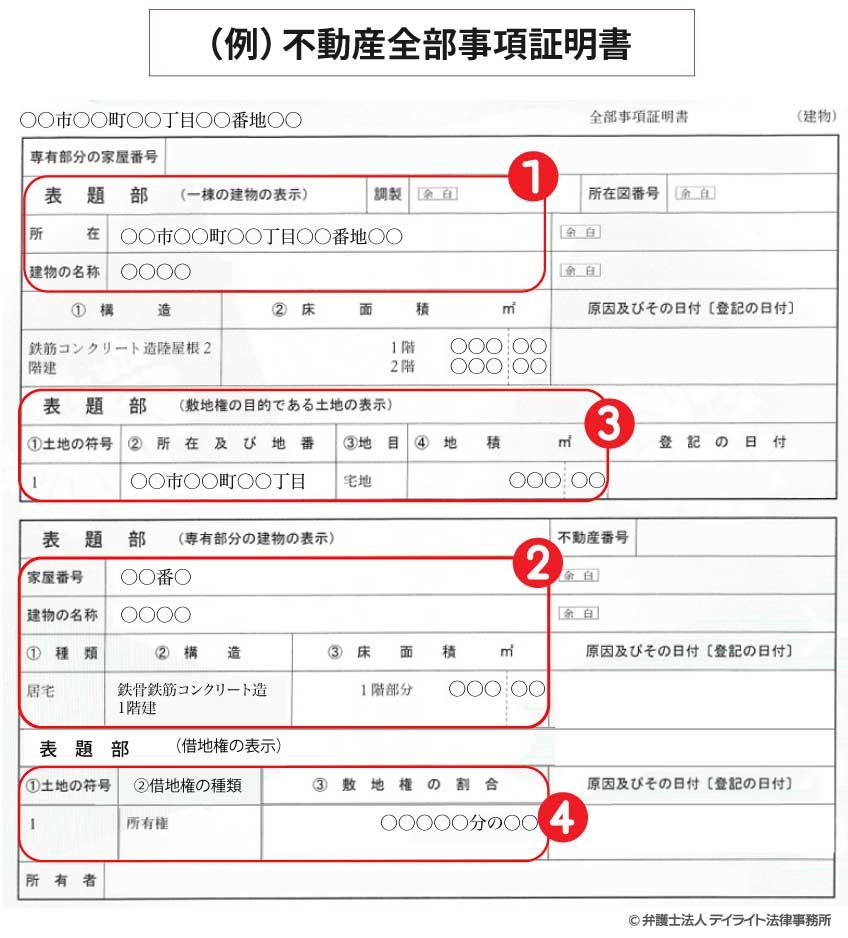

⑥不動産の書き方

不動産を相続する場合には、相続される不動産を特定しなければなりません。

見本のように、1筆ずつ「不動産全部事項証明書」の「表題部」を引き写して記載しましょう。

不動産全部事項証明書の「地番」表示は「住居表示」とは異なります。

間違えて住所を書かないよう注意しましょう。

また土地つきの戸建ての場合、「土地」と「建物」について別々に記載する必要があります。

「実家の土地建物」「久留米市の物件」などという表示では不動産の名義変更を受け付けてもらえません。

必ず不動産全部事項証明書を見ながら、一言一句間違えないように引き写してください。

不動産の遺産分割協議では、戸建てとマンションのいずれかが多いです。

また、単独名義の場合だけでなく、共有名義となっているケースも多いです。

そこで、以下では、戸建とマンションそれぞれの場合と、共有名義の遺産分割協議書の書き方について、解説します。

1.以下の不動産は相続人甲野花子が相続する。

(1)土地

所 在 東京都渋谷区○○ ○丁目

地 番 ○○番○

地 目 宅地

地 積 ○○.○○平方メートル

(2)建物

所 在 東京都渋谷区○○ ○丁目

家屋番号 ○○番○

種 類 居宅

構 造 木造瓦葺2階建

床 面 積 1階部分 ○○.○○平方メートル

2階部分 ○○.○○平方メートル

1.以下の不動産は相続人甲野花子が相続する。

(一棟の建物の表示)

所 在 ○○市○○町○○丁目○○番地○○

建物の名称 ○○○○

(専有部分の建物の表示)

家屋番号 ○○番○

建物の名称 ○○○○

種 類 居宅

構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建

床 面 積 ◯階部分 ○○.○○平方メートル

(敷地権の目的である土地の表示)

土地の符号 1

所在及び地番 ○○市○○町○○丁目

地 目 宅地

地 積 ○○平方メートル

(敷地権の表示)

土地の符号 1

敷地権の種類 所有権

敷地権の割合 ○○○○○分の○○

共有名義の不動産については、被相続人の共有持分を相続することとなります。

共有持分を相続する場合には、「持分割合」を記載する必要があります。

たとえば土地の共有持分については以下のように表記しましょう。

土地

所 在 ○○県○○市○○丁目

地 番 ○○番○

地 目 宅地

地 積 ○○.○○平方メートル

持分割合 3分の2

不動産を換価分割する場合

不動産を相続する場合、売却して売却金を相続人同士で分け合うケースも少なくありません。

こういった遺産分割方法を「換価分割」といいます。

換価分割する場合の書き方は以下の通りです。

相続人は全員協力して次の不動産を売却し、売却額より売却にかかった手数料や契約書作成費用、譲渡所得税、登記手続き費用等の一切の経費を控除した残金を以下の割合にて取得する。

(1)土地

所 在 ○○県○○市○○ ○丁目

地 番 ○○番○

地 目 宅地

地 積 ○○.○○平方メートル

売却金の取得割合

甲野花子 2分の1

甲野一郎 4分の1

乙野真理 4分の1

配偶者居住権を取得する場合

相続法が改正され、配偶者が相続人になるケースでは「配偶者居住権」を設定できるようになりました。

配偶者居住権とは、配偶者が一定期間「家に住み続ける権利」です。

所有権と配偶者居住権を分けることにより配偶者の相続できる遺産を増やして遺された配偶者の生活を守れるメリットなどがあります。

配偶者居住権を相続する場合には以下のように記載しましょう。

次の不動産について、相続人甲野花子は同人の死亡時まで配偶者居住権を取得し、相続人甲野一郎は所有権を取得する。

(1)土地

所 在 ○○県○○市○○ ○丁目

地 番 ○○番○

地 目 宅地

地 積 ○○.○○平方メートル

(2)建物

所 在 ○○県○○市○○ ○○番地○

家屋番号 ○○番○

種 類 居宅

構 造 木造瓦葺2階建

床 面 積 1階部分 ○○.○○平方メートル

2階部分 ○○.○○平方メートル

⑦自動車の書き方

1.以下の自動車は相続人甲野花子が相続する。

自動車登録番号 東京123 あ456

車台番号 A123B-123456

自動車については、上記のように車検証に記載されている、自動車登録番号と車台番号を記入しましょう。

⑧株式等有価証券の書き方

株式等の有価証券については、内容(証券の種類・銘柄・数量)のほかに、証券会社名、支店名、口座番号、口座名義を記載しましょう。

これらの情報は、証券会社から届く書類に記載されているため、確認されてください。

なお、証券会社によってルールが異なるため、どのような記載が望ましいかを事前に確認してください。

1.以下の有価証券は相続人甲野花子が相続する。

○○株式会社 株式1000株

○○株式会社 株式500株

ただし、いずれも○○証券○○支店 口座番号○○○○(口座名義人 甲野太郎)保護預り

・その他、預託している被相続人名義の全財産※

※株の配当金や売却金はMMFという信託商品に代わっている可能性があるため、このような記載があるとよいでしょう。

株式、投資信託、債券、MRFなどの遺産をまとめて取得する場合、次のような記載例もあります。

1.相続人◯◯◯◯は、次の証券会社において預託している金銭の信託、株式、公社債、投資信託、預け金を含むすべての預託財産及びこれに関する未収配当その他一切の権利を相続する。

◯◯証券 ◯◯支店

⑨借金・債務の書き方

借金等の債務はマイナスの資産であり、プラスの資産ではないため遺産分割によって取得することはできません。

もっとも、トラブル防止のために、誰が借金等を負担するかを記載することが望ましいです。

そのため、誰が負担するかということを明記するとよいでしょう。

下記は、相続人の一人が借金等を負担するケースの記載例です。

1.相続人甲野花子は⚫⚫からの借入金(相続開始日の残高⚫⚫円)を負担する。

⑩代償分割の書き方

遺産を特定の相続人が取得する際、他の相続人へ「代償金」を払って清算するケースがあります。

このような遺産分割方法を「代償分割」といいます。

代償分割する場合の書き方は以下の通りです。

相続人甲野花子は相続人甲野太郎及び相続人乙野真理に対し、前条の財産を取得する代償金として、それぞれ金500万円ずつ、◯年◯月◯日限り以下の金融機関口座へ振り込む方法にて支払う。

○○銀行 ○○支店 普通 口座番号○○○○○○

実務上、代償分割は不動産などの高額な遺産がある場合によく活用されます。

また、遺産に不動産がないケースでも、すべての遺産を一人の相続人に集中させて、その相続人から他の相続人に代償分割すると遺産分割の手続きがスムーズに行くため活用されることがあります。

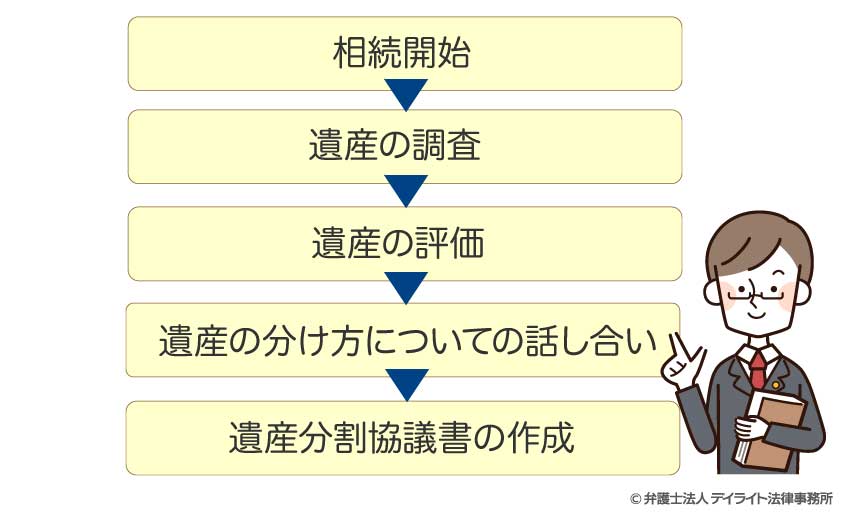

遺産分割協議書作成の流れ

相続開始から遺産分割協議書作成までの流れをわかりやすくまとめると、以下のようになります。

遺産分割の前に、どのような遺産があるのか、また、その遺産はどのくらいの価値があるかを適切に評価することが重要です。

もし、遺産に漏れがあったり、適切に評価していなかったりすると、損をしてしまう可能性があるからです。

そのため、遺産分割の話し合いの前に相続のプロである弁護士に相談するとよいでしょう。

遺産分割協議書はいつまでに作成すべき?

遺産分割協議書に、法律上の作成期限はありません。

しかし、次の3つの理由から、遺産分割協議はできるだけ早く進めていくべきです。

- ① 遺産分割は期限のある手続きの前提として必要

相続税の申告や不動産の相続登記といった手続きには期限が定められていますが、これらの手続きを行うためには、基本的に遺産の分割が完了していることが必要です。 - ② 遺産分割をしないと遺産を処分することができない

相続人が2人以上いる場合、遺産分割が終わるまでは遺産は基本的に相続人の共有状態となります。

そのため、他の相続人の了解を得ずに勝手に遺産を処分することはできません。 - ③ 10年経過すると特別受益や寄与分の主張ができない

遺産分割の際に特別受益や寄与分が問題となるケースがありますが、これらについては、相続開始後10年を経過すると主張できなくなってしまいます(民法904条の3)。

遺産分割協議書を自分で作成する際の5つのポイント

遺産分割協議書を自分で作成したいと考えている方は、下記の点をご参考になさってください。

遺産分割協議書のひな形を参考にする

このページで解説している遺産分割協議書のひな形を参考に下書きを作成してください。

遺産分割協議書のシミュレーターを活用する

典型的な遺産分割協議書の下書きは、当事務所のWEBサイトに掲載しているシミュレーターでも作成可能です。

スマホやパソコンが使える環境であれば、このシミュレーターを活用して下書きを作成すると、素人の方でも簡単にできるでしょう。

ただし、シミュレーターは典型的な遺産分割のケースにしか対応していません。

そのため、あくまで参考程度にとどめてください。

遺産分割協議書には全員が署名・押印する

遺産分割協議書には、相続を放棄した者を除く相続人全員が自筆で署名して実印を押すようにしましょう。

氏名が印字されている場合や、実印ではなく認印が押されている場合でも、遺産分割協議書が「無効」となることはありません。

しかし、公的機関や金融機関での相続手続においては、遺産分割協議書に「実印」が押されていることが必要とされます。

また、自筆の署名と実印の押印を求めることで、後に「他の相続人が勝手に遺産分割協議書を作成した」等と言い出す相続人が現れることを防ぐことができます。

遺産分割協議書は相続人の人数分を作成する

遺産分割協議書は、相続人の人数分を作成しましょう。

相続する財産の種類ごとに相続手続が必要となり、その都度遺産分割協議書の提出が求められることから、1通の遺産分割協議書を相続人の間で使い回すのは面倒だからです。

専門家に相談する

遺産分割協議書は法律文書であり、内容に不備があると遺産分割の効力が認められない可能性があります。

また、遺産分割の効力が認められても、自分の判断だけで遺産分割協議書を作成すると、損をしてしまう可能性もあります。

すなわち、遺産分割を適切に行うためには、前提として遺産を漏れなく調査し、かつ、適切に評価しなければなりません。

例えば、不動産の評価は、時価を適切に算出することがポイントとなります。

本来、3000万円の価値がある不動産を2000万円で評価すると、1000万円もの違いが出てしまいます。

これらの調査や評価は、素人の方が自分で行うのは難しいです。

したがって、可能であれば、遺産分割協議書の作成を専門家に依頼することをお勧めします。

また、金銭的な問題(遺産の額が僅少で弁護士に依頼する費用がもったいないようなケース)などにより、自分で作成する場合でも、相談だけはすべきです。

相続に強い弁護士の場合、初回無料相談を行っていることもあります。

このような無料相談を利用すると良いでしょう。

スマホで簡単、遺産分割協議書の自動作成!

当事務所では、遺産分割協議書のサンプルを素早く手軽に確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動作成できるシミュレーターをご提供しています。

遺産分割協議書シミュレーターはこちらからどうぞ。

法務局の遺産分割協議書のひな形

不動産の遺産分割において、法務局の書式を使用される場合、こちらからひな形を確認することが可能です。

また、ダウンロードも可能です。

国税庁の遺産分割協議書のひな形

相続税の申告において、国税庁の書式を使用される場合、こちらからひな形を確認することが可能です。

また、ダウンロードも可能です。

遺産分割協議書のひな形についてのQ&A

ここでは遺産分割協議書に関して、ご質問が多い内容をご紹介いたします。

![]()

遺産分割協議書には実印が必要ですか?

![]() 法律上は実印は不要です。

法律上は実印は不要です。

しかし、相続登記や預貯金の払い戻しなどの手続きの際、実印でないと受け付けてもらえない可能性が高くなります。

したがって、できるだけ実印を使ったほうが望ましいです。

![]()

遺産分割協議書は自分で作れるか?

![]() 法律上は、自分で作成することは可能です。

法律上は、自分で作成することは可能です。

しかし、トラブル防止のために、できるだけ専門家にご相談の上、慎重に進めていかれることをお勧めいたします。

![]()

遺産分割協議書に持分を記載するにはどうしたらいいですか?

![]() 例えば、「持分割合 2分の1」のような形で記載します。

例えば、「持分割合 2分の1」のような形で記載します。

当事務所では、遺産分割協議書の下書きをオンラインで確認できます。ぜひご活用ください。

まとめ

以上、遺産分割協議書について、具体的な記載要領を詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

遺産分割協議書は、対象となる遺産の種類や内容によって記載内容が異なります。

また、利害関係者(相続人等)の状況によって、記載内容を検討しなければならない場合もあります。

さらに、遺産分割協議書の記載内容に問題があると、遺産分割協議が無効になったり、将来トラブルに発展する可能性もあります。

このように遺産分割協議書作成は、専門家ではなければ判断が難しいため、ひな形は参考程度にとどめて、相続専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

この記事が遺産分割協議書作成を検討されている方にとってお役に立てれば幸いです。