公正証書遺言はトラブルにつながるリスクの小さい遺言書であるといわれていますが、公正証書遺言であっても、もめることがあります。

この記事では、相続問題にくわしい弁護士が、公正証書遺言でもめるケースやその原因、もめた場合の対処法、事前にトラブルを防ぐための方法について解説します。

公正証書遺言とは

公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、遺言者(遺言を作成する人のことです。)が公証人(文書の存在や内容などを証明する公務を行う人のことです。)に作成してもらう遺言書のことで、「公文書」としての性質をもちます。

公正証書遺言は、遺言者が証人2名以上の立ち会いのもとで遺言の内容を公証人に伝え、公証人がその内容を遺言書の形にするといったプロセスを経て作成され、作成後は公証役場で保管されます。

公正証書遺言について詳しくはこちらをご覧ください。

公正証書遺言でもめるケースとは?

上で説明したように、公正証書遺言は作成に慣れた公証人が作成するため、他の形式の遺言書に比べてトラブルにつながるケースは少ないものの、もめるケースはゼロではありません。

公正証書遺言でもめるケースは、大きく次の4つに分類されます。

遺言の効力が問題となるケース

相続人の一部から「遺言者の作成した公正証書遺言は無効である」といった主張がなされて、公正証書の有効性をめぐってトラブルとなるケースがあります。

公正証書遺言であっても、次のような場合には無効となります。

- ① 遺言能力のない遺言者が作成した場合(15歳未満の場合・意思能力がない場合)

- ② 公正証書遺言の形式的要件(民法969条)を満たさない場合

・証人2人以上の立ち会いがない・証人の資格を欠く者が証人として立ち会った場合

・遺言者から公証人に遺言の趣旨の口授がされなかった場合

・公証人による筆記、読み聞かせ、閲覧がされなかった場合

・遺言作成者、証人または公証人の署名捺印がない場合 - ③ 民法上の無効・取消原因(錯誤・詐欺・脅迫・公序良俗違反など)がある場合

実際に公正証書遺言の効力が争われ、無効とされた事例として、遺言者本人に認知症があるケース、遺言者が勘違い(錯誤)によって公正証書遺言を作成したケース、公証人による作成手続きにミスがあった(口授の手続きをしていなかった)ケースなどがあります。

本人に認知症があるケース(本人に遺言能力がないケース)

公正証書遺言が無効とされた裁判例の中でもっとも多いのは、遺言者本人に認知症があり、遺言能力がないことを理由に遺言が無効とされるケースです。

遺言書(公正証書遺言を含むすべての種類の遺言書)を有効に作成するためには、遺言者に遺言の内容を理解し判断できる能力(これを「遺言能力」といいます。)があることが必要とされており、遺言能力のない者が作成した遺言書は、公正証書遺言であっても無効です。

実際の裁判例として、医師から高度の認知症と診断されていた遺言者が作成した公正証書遺言について、その内容が比較的複雑な内容であったことなどの事情を考慮して、遺言者に遺言能力があったとはいえないとして、公正証書遺言を無効と判断したものがあります。

このように、公正証書遺言であっても認知症により遺言能力のない状態で作成された場合には無効となるケースがあり、遺言者に遺言能力があったかどうかをめぐってもめる可能性があります。

なお、認知症であれば必ず「遺言能力なし」と判断されるわけではなく、認知症の程度や遺言書の内容(内容の複雑さ・不自然さなど)、公正証書遺言を作成した時点のさまざまな状況を考慮して判断されます。

認知症の人が作成した遺言の効力について詳しくはこちら

錯誤(勘違い・誤解)によって公正証書遺言を作成したケース

改正前の民法では、錯誤(さくご:勘違い・誤解のこと)によってした行為は無効であり、錯誤によって作成された公正証書遺言は無効であるとされていました(改正後の民法では取消し可能とされています)。

実際の裁判例として、障害のある子ども2人をもつ遺言者が、自分の入所していた施設Xに「すべての財産を与える(遺贈する)」という内容の公正証書遺言を作成した事案において、遺言が錯誤に基づいてなされたものであるとして、公正証書遺言を無効と判断したものがあります。

この事案で、遺言者は上記のような遺言書を作成しておけば、子どもたちがお金を必要とする場合には、施設Xは与えられた遺産の中から子どものためにお金を支払う義務を負うこととなる(施設Xに全財産を与えても子どもたちがお金に困ることはない)ものと誤解していました。

しかし、実際には施設Xがそのような義務を負うことはありません。

裁判所は、施設Xが子どものためにお金を支払う義務がないと知っていれば、Xにすべての財産を与えるという遺言をしなかったであろうとして、公正証書遺言は錯誤により無効になると判断しました。

このように、公正証書遺言であっても錯誤(勘違い・誤解)に基づいて作成された場合には無効となるケースがあり、遺言者に錯誤があったかどうかをめぐってもめる可能性があります。

遺言者から公証人への口授(くじゅ・こうじゅ)を欠くケース

公正証書遺言の作成にあたっては、原則として、遺言者が公証人に対してみずから遺言の内容(趣旨)を口授(直接口に出して伝えること)する必要があるとされており、口授を欠く公正証書遺言は無効となります。

口授がない場合には、公正証書遺言が遺言者の意志に基づいて作成されたことを担保できないと考えられているためです。

実際の裁判例として、遺言者が公正証書遺言の原案を事前に確認しておらず、作成当日は遺言の項目ごとに内容の説明を受け、その内容でよいかという確認に対してうなずいたり、「はい」と返事をしたりするのみであったという事案において、遺言者による「口授」がなかったと判断し、公正証書遺言を無効としたものがあります。

このように、公正証書遺言であっても、口授を欠くケースなど形式的な要件を満たさない場合には無効となるケースがあり、遺言書が形式的な要件を満たしているかどうかをめぐってもめる可能性があります。

その他の無効になりうる場合

ここで取り上げたの3つのケース以外にも、証人の資格を欠く者が証人として立ち会った場合や、遺言作成者や証人、公証人の署名捺印がなされなかった場合、遺言の内容が公序良俗に反する場合などには、公正証書遺言は無効となります。

公正証書遺言の効力について詳しくはこちらをご覧ください。

遺留分を侵害しているケース

公正証書遺言の効力については争いがない場合でも、遺言の内容が相続人の遺留分(いりゅうぶん)を侵害しているケースでは、遺留分を侵害された相続人と他の相続人・受遺者(遺言によって遺産を受け取る相続人以外の者をいいます。)との間で、遺留分をめぐるトラブルとなる可能性があります。

遺留分とは、遺言者の配偶者(妻・夫)、子ども、親や祖父母(直系尊属)に対して法律上保障されている(※)遺産の最低限の取り分のことで、公正証書遺言によってもこの遺留分を奪うことはできません(※兄弟姉妹には遺留分がありません)。

例えば、遺言者の妻Aと長男Bが相続人となる場合に、「遺産のすべてを妻Aに相続させる」という内容の公正証書遺言を作成した場合には、長男Bの遺留分が侵害されています。

この場合、長男Bは妻Aに対して、侵害されている遺留分について金銭の支払いを求めることができます(この権利を「遺留分侵害額請求権」といいます)。

このように、公正証書遺言の内容が遺留分を侵害している場合にはもめる可能性があります。

遺留分について詳しくはこちらをご覧ください。

遺産の分け方についてもめるケース

遺言書の効力や遺留分については争いがない場合でも、次のようなケースでは、遺産の分け方をめぐってトラブルとなる可能性があります。

遺言書の内容が法定相続分と異なるケース

法定相続分(法定相続割合ともいいます。)とは、法律(民法)が相続人間の公平を考慮して定めている、各相続人の遺産の取り分の目安のことです。

法定相続分はそのとおりに分けなくてはならないという強制的なルールではなく、あくまでも目安にすぎませんが、相続人が法定相続分に関する知識を持っている場合、「おおむね法定相続分くらいの遺産はもらえるだろう」と期待している可能性があります。

そのため、一部の相続人に対して法定相続分よりも大幅に少ない遺産しか与えない場合や、一部の相続人に法定相続分を大きく超える遺産を与える場合には、遺産の取り分をめぐって相続人間でもめる可能性があります。

特に、相続人同士の仲が悪い場合には、法定相続分と異なる割合の遺産を与えることによって相続人同士の感情的な対立を招き、トラブルにつながる可能性が高いといえます。

法定相続分のシミュレーターはこちらをご覧ください。

遺産の一部について遺言書に記載がないケース

一部の遺産について遺言書に記載がない場合には、その遺産の分け方をめぐってもめる可能性があります。

公正証書遺言に記載されていない遺産については、相続人全員でその分け方を話し合う必要があります(これを「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」といいます)。

記載されていない遺産が高価なものである場合や、相続人にとって思い入れの深い遺産である場合、相続人同士の仲が悪い場合などには、遺産分割協議がまとまらずトラブルになる可能性があります。

死後の相続手続きが不透明なケース

遺言者の死後に行われる相続手続きの状況が不透明なケースでは、相続手続きが公正証書遺言にしたがって行われる場合であっても、トラブルとなる可能性があります。

例えば、遺産を管理している一部の相続人が代表して相続手続きを行う場合に、他の相続人に情報を共有しないまま手続きを進めてしまうと、他の相続人から「遺産を使い込んでいるのではないか」、「遺産を隠しているのでは」などといった疑いを持たれてもめる可能性があります。

公正証書遺言でもめたときの対処法

公正証書遺言でもめた場合、基本的には、まずは当事者同士の話し合いによる解決を試み、話し合いで解決できない場合には裁判所を介した調停・審判・訴訟といった手続きを行う流れとなります。

もっとも、具体的な対処法はケースによっても異なることから、ここでは①遺言の効力が問題となるケース、②遺留分を侵害しているケース、③遺産の分け方についてもめるケース、のパターンに分けて解説します。

まずは話し合いを試みる(すべてのケースに共通)

すべてのケースに共通する対処法として、まずは話し合いを試みることが大切です。

当事者同士で話し合いをしてもらちがあかない場合には、弁護士に交渉(話し合い)の代理(これを当事務所では「代理交渉」と呼んでいます。)を依頼することができます。

当事者同士だけでは感情的になり話し合いがまとまらない場合であっても、弁護士が間に入ることで合理的な話し合いとなることが期待できます。

特に、相続人同士の仲が悪い場合や、公平な解決を希望する場合には、弁護士による代理交渉がおすすめです。

調停や審判・裁判などの裁判所を介した手続きによって解決することもできますが、こうした裁判所を介した手続きは一般的に解決までに長期間(半年〜数年、長い場合には5年超)を要します。

また、調停や審判・裁判を行う場合には平日の日中に裁判所まで足を運ばなければならないなどの負担もあります。

そのため、当事務所では、裁判所を介した手続きを行う前に、できるだけ当事者同士の話し合いや弁護士による代理交渉で解決する方法を強くおすすめしています。

遺言の効力が問題となるケース

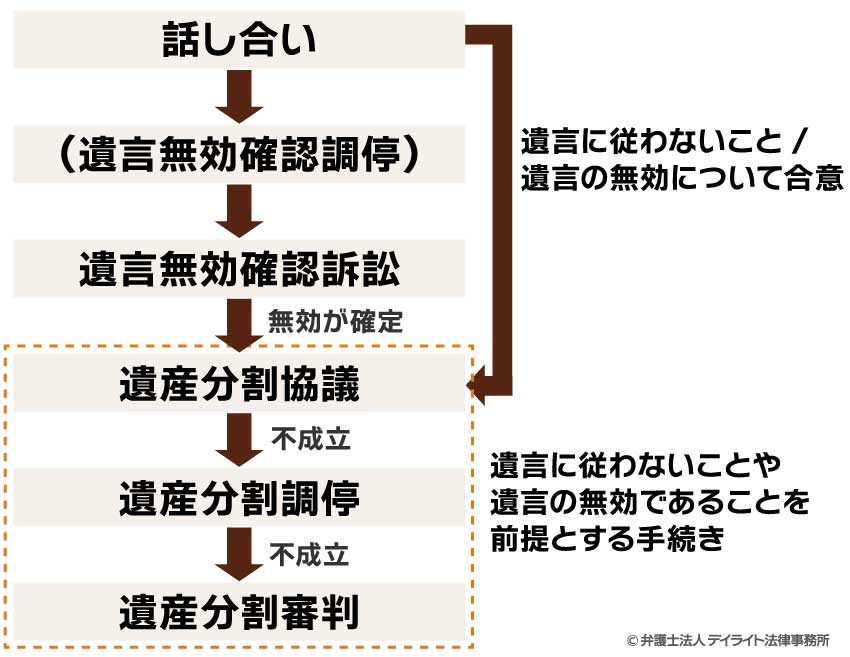

遺言の効力が問題となるケースでの対処法は、次のとおりです。

公正証書遺言の効力が問題となるケース(一部の相続人が公正証書遺言の無効を主張するケース)では、まず話し合いによる解決を試み、話し合いを重ねても合意できないときには、遺言無効確認の調停の申立てや遺言無効確認訴訟の提起を検討します。

遺言が無効であることについて調停が成立した場合や、遺言が無効である旨の判決がされた場合には、その後に相続人全員で遺産の分け方について話し合い(遺産分割協議)を行う必要があります。

遺産分割協議がまとまらないときは、さらに遺産分割の調停や遺産分割審判を行うこととなります。

なお、遺言の効力に関する話し合いの結果、相続人全員が公正証書遺言が無効であることに合意した場合や、遺言書の効力にかかわらず公正証書遺言書にしたがわないことに合意した場合についても、同様に遺産分割協議を行う必要があります。

遺言無効確認調停・遺言無効確認訴訟

「調停」は、家庭裁判所が間に入って当事者の話し合いによる合意をめざす手続きのことです。

これに対して、「訴訟」は、当事者が合意するかどうかにかかわらず、「判決」という形で裁判所が結論を下す手続きのことです。

日本では、遺言や遺産などの相続をめぐるトラブルについては、できるだけ当事者同士の話し合いで解決されるべきという考え方がとられており、原則として、審判や訴訟をする前にまずは調停の申立をしなければならないとされています(調停前置主義、家事事件手続法257条)。

ただし、遺言無効確認調停については、話し合いを重ねたからといって合意にいたる性質のものではないことから、実務上、調停を行わずに地方裁判所に遺言無効確認訴訟を提起し、あるいは調停をすぐに打ち切って訴訟へ移行するといった運用がなされています。

遺言の有効性を争う方法について詳しくはこちらをご覧ください。

遺産分割協議・遺産分割調停・遺産分割審判

公正証書遺言が無効とされた場合や、話し合いによって相続人全員が遺言に従わないことに合意した場合には、相続人全員で遺産の分け方について話し合いをします(遺産分割協議)。

遺産分割協議が成立したら、「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議がまとまらない場合、まずは家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをします。

調停が成立しない場合には、そのまま自動的に家庭裁判所による遺産分割審判へと移行します。

「審判」は、当事者が合意するかどうかにかかわらず裁判所が判断を下す手続きです。

審判は訴訟と似ていますが、審判の手続きは非公開でおこなわれる(訴訟は公開の法廷でおこなわれる)点で大きく異なります。

遺産分割協議書について詳しくはこちらをご覧ください。

遺留分を侵害しているケース

公正証書遺言の内容によって遺留分を侵害された相続人(兄弟姉妹を除きます。)は、侵害の原因となる遺産を受け取った相続人や受遺者に対して、侵害されている遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます(遺留分侵害額請求権)。

遺留分の侵害が問題となるケースでの対処法は、次のとおりです。

遺留分侵害額請求権の行使

遺留分侵害額請求権には行使の期限が定められており、遺言者が亡くなったことを知ってから1年以内に行使しないときは、時効にかかって消滅してしまいます。

そのため、できるだけ早い段階で、遺留分を侵害している相続人や受遺者に対し内容証明郵便などを利用して「遺留分を侵害されているため、遺留分侵害額の請求をする」という意志を伝えること(これが遺留分侵害額請求権の行使にあたります。)が大切です。

遺留分侵害額請求調停・遺留分侵害額請求訴訟

相手が金銭を支払ってくれない場合には、当事者同士での話し合いを行い、相手が支払いに応じてくれない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停の申立てを行います。

さらに、調停が成立しない場合には、地方裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起します。

遺留分侵害額(減殺)請求について詳しくはこちらをご覧ください。

遺産の分け方についてもめるケース(遺言書の有効性等は争わないケース)

遺言書の効力や遺留分については争いがないものの、公正証書遺言の内容(遺産の分け方など)について不満がある相続人は、公正証書遺言にしたがわず、相続人同士の話し合いで遺産の分け方を決める(遺産分割協議をする)ことについて、まずは他の相続人を説得する必要があります(話し合い)。

説得の結果、相続人全員が公正証書遺言書にしたがわないことに合意した場合には、相続人全員で遺産分割協議を行います。

協議がまとまらないときには、遺産分割の調停や遺産分割審判へと移行します。

なお、公正証書遺言の効力を争わないときは、相続人全員が遺言書にしたがわないことについて合意している場合でない限り、公正証書遺言の内容(遺産の分け方など)に不満がある場合であっても、遺産分割調停や審判などの裁判所を介した手続きを利用することはできません。

遺産分割調停について詳しくはこちらをご覧ください。

公正証書遺言でもめないポイント

一度トラブルになってしまうと、解決までに相当の時間と労力がかかることから、公正証書遺言をめぐるトラブルを事前に防ぐことが大切です。

以下では、公正証書遺言でもめないためのポイントについて解説します。

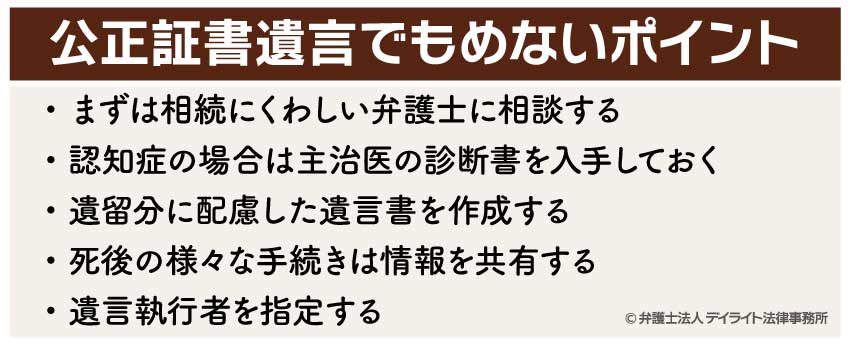

まずは相続にくわしい弁護士に相談する

公正証書遺言でもめないためには、公正証書遺言の作成について相続にくわしい弁護士に相談するのがおすすめです。

相続に詳しい弁護士であれば、どのような場合に遺言書が無効になり、あるいは相続人同士のトラブルにつながるのかを熟知していることから、もめごとを防ぐための注意点や対策について、適切なアドバイスを受けることが期待できます。

また、公正証書遺言の作成手続き自体を弁護士に依頼することもでき、この場合には原案の作成や公証人との打ち合わせなどの面倒な手続きを代行してもらうことができます。

相続は高度の専門知識が必要となる分野であることから、弁護士に相談・依頼する際には、相続問題に力を入れている弁護士に相談することが大切です。

なお、「公証人に相談できるから弁護士は不要」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、公証人は、あくまで遺言書の形式的・外形的な正しさを確保することを職務としており、「公正証書遺言でもめないためにはどのような内容にすべきか」、といった内容面に関するアドバイスを求めることはできませんので、この点についてご留意ください。

相続問題を弁護士に相談すべき理由はこちらをご覧ください。

認知症の場合は主治医の診断書を入手しておく

遺言者本人が認知症の場合(認知症が疑われる場合を含みます。)には、主治医の診断書を入手するなどして、公正証書遺言を作成した時点での遺言能力に問題がないかを確認し、確認結果を証拠として残しておくことが大切です。

遺言能力の有無が争われた場合、裁判所は遺言者の年齢や病状、遺言の内容、主治医の診断などの様々な事情を考慮して遺言能力の有無を判断しますが、その際には主治医の診断書が特に重視されます。

ただし、主治医の診断書さえあれば必ず遺言能力が認められるというものではなく、あくまでも個々の状況に応じた判断がされることとなりますので、認知症の方が遺言を作成される場合には、事前に相続にくわしい弁護士に相談されることをおすすめします。

認知症の場合の遺言の注意点はこちらをご覧ください。

遺留分に配慮した遺言書を作成する

遺留分に関するトラブルを防ぐためには、遺留分に配慮した内容の公正証書遺言を作成することが大切です。

具体的には、①遺留分を侵害しない内容の遺言を作成する、②遺言書の付言事項を活用する、といった対策が考えられます。

①遺留分を侵害しない内容の遺言を作成するためには、事前にそれぞれの相続人の遺留分を確認する必要があります。

一般の方が遺留分の計算をするのはなかなか難しいと思いますので、ぜひ当事務所の提供するシミュレーターをご活用ください。

また、ある相続人が要介護状態で収入がなく、他の相続人には安定した収入があるという場合など、遺言者が他の相続人の遺留分を侵害しても特定の相続人を優遇する必要がある場合には、②遺言書の付言事項を活用する方法があります。

例えば、遺言の内容として「なぜ特定の相続人を優遇する必要があるのか」という具体的な理由・必要性とともに、他の相続人に対して「遺留分侵害額請求をしないことを求める」旨の希望を記載することで、他の相続人が相続人の意図を汲んでくれる可能性があります。

ただし、特定の相続人を優遇する理由・必要性や遺言者の希望などの記載は「付言事項(ふげんじこう)」といって法的な拘束力が認められない記載にあたります。

そのため、他の相続人が付言事項にしたがわず遺留分侵害額請求をする場合に、これを止めることはできません。

死後の様々な手続きは情報を共有する

一部の相続人が死後の様々な手続きを行う場合には、他の相続人が疑心暗鬼になることを防ぐため、つねに情報を共有することが大切です。

また、預貯金などの使い込みを疑われやすい遺産を管理する場合には、万一のトラブルに備えて、残高証明書などの客観的な資料を取得しておくことを強くおすすめします。

遺言執行者を指定する

相続人が遺産の手続きを行う場合には、相続人同士の不信感を招く可能性があることから、相続人以外の中立な第三者を遺言執行者に指定することが考えられます。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するためにさまざまな手続きをする人のことで、遺言者だけでなく、相続人などの利害関係者も遺言執行者を指定することができます。

未成年者や破産者以外の者であれば、誰でも遺言執行者となることができます。

ただし、遺産や相続人の状況によっては、高度の専門知識や膨大な書類の取得が必要となる場合があることから、状況に応じて、相続にくわしい弁護士等の専門家を遺言執行者に指定することをおすすめします。

遺言執行者の指定について詳しくはこちらをご覧ください。

まとめ

・公正証書遺言であっても、その効力や遺留分の侵害、死後の手続きなどをめぐって、もめることがあります。

・公正証書遺言でもめた場合には、まずは話し合いによる解決をめざします。

相続人同士での話し合いがうまくいかないときには、弁護士に代理で交渉してもらうのも有効です。

・話し合いによって解決できない場合には、裁判所を介した調停・審判・訴訟等の手続きを行うこととなりますが、解決までには半年〜数年(長い場合には5年以上かかることも)の時間がかかるのが通常です。

・公正証書遺言でもめることを防ぐためには、事前に相続問題にくわしい弁護士に相談されることをおすすめします。

・当事務所では、公正証書遺言に関するご相談はもちろんのこと、遺産分割協議や遺留分に関するご相談、相続の放棄や相続登記、相続税の申告など、相続全般に対するご相談をうけたまわっています。

相続問題に注力する弁護士からなる相続対策専門チームがご相談に対応させていただきますので、安心してご相談ください。