車線変更事故で過失割合を10対0にするには?弁護士が解説

車線変更事故で過失割合が10対0になるには、被害者として事故を回避することができなかったといえなければなりません。

車線変更にまつわる交通事故では、過失割合の判断が複雑になりがちです。

特に、相手方保険会社から提示された過失割合に納得がいかない場合、どうすればいいのか悩む方も多いのではないでしょうか。

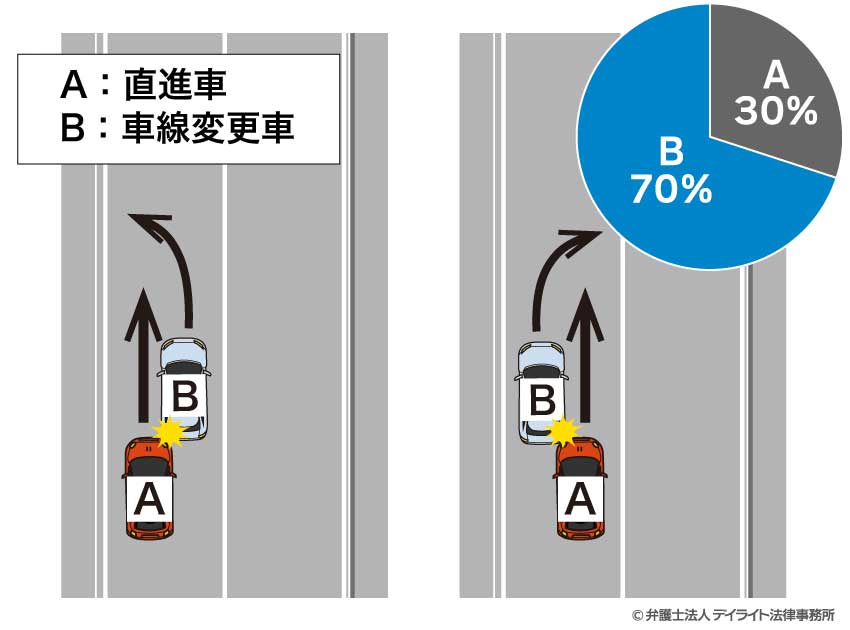

車線変更事故における原則的な過失割合は「車線変更車:70%、直進車:30%」とされていますが、これはあくまで一定の目安にすぎません。

個別的な事故の状況によっては、あなたの過失がゼロ、つまり過失割合が10対0となる可能性もにあります。

しかし、その事実を証明し、保険会社との交渉を有利に進めるには、専門的な知識と適切な対応が不可欠です。

この記事では、車線変更事故で過失割合が10対0となるケースや、過失割合の基本的な考え方、そして車線変更事故時のポイントや注意点などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

目次

車線変更事故で過失割合を10対0にするには?

交通事故の過失割合は、過去の裁判例を類型別に整理し、基本となる過失割合を定めた「判例タイムズ」という書籍を参考にして、保険会社や裁判所が判断することが一般的です。

車線変更事故の場合、判例タイムズでは、「基本的に車線変更をする車」と、「その車線後方を直進する車」との事故を想定しており、その場合の過失割合は「車線変更車:70%、直進車:30%」とされています。

このように両車両に過失があるとされる理由は、車線変更を行う車両には、後続車の進行を妨げないように車線変更を行う義務がある一方で、直進する車両にも、前方をよく見て危険を回避する義務があるとされるからです。

しかし、これはあくまで基本的な過失割合であり、目安にすぎません。

実際の事故では、個別の事情に応じて過失割合が修正されることになります。

そのため、この修正要素によっては、過失割合が10対0になることもあり得るのです。

並走状態から車線変更されたケース

車線変更事故において過失割合が10対0となるのは、直進車側に事故を回避する義務がなかったと判断される場合です。

車線変更事故の基本的な過失割合は、車線変更車が直進車の前方を走行していることを前提としています。

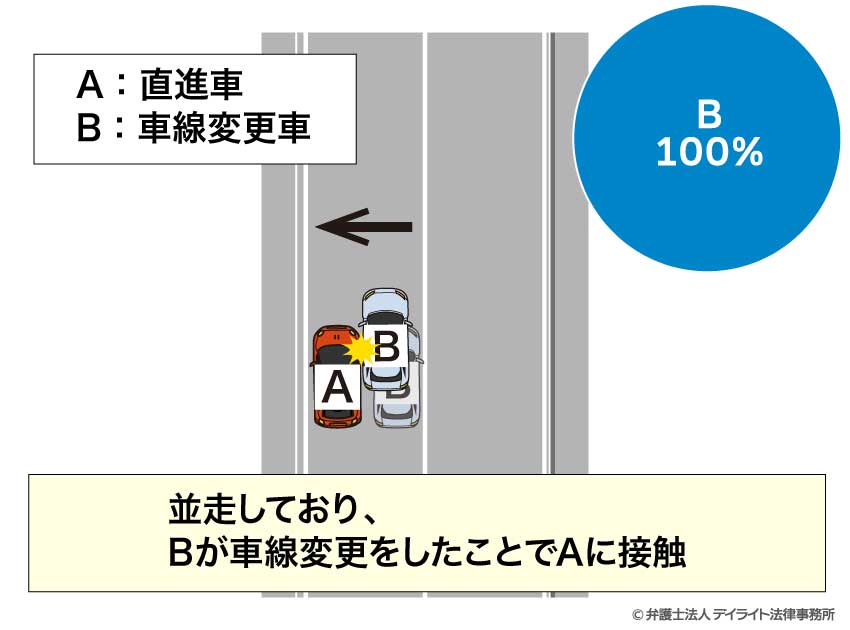

しかし、車線変更車が直進車とほぼ並走している状態から、突然車線変更を開始し、側面から接触した場合は、話が変わってきます。

このような状況では、直進車は相手の動きを予測することが極めて困難であり、衝突を回避することは不可能といえます。

そのため、直進車に過失はないと判断され、過失割合が10対0となる可能性が高いでしょう。

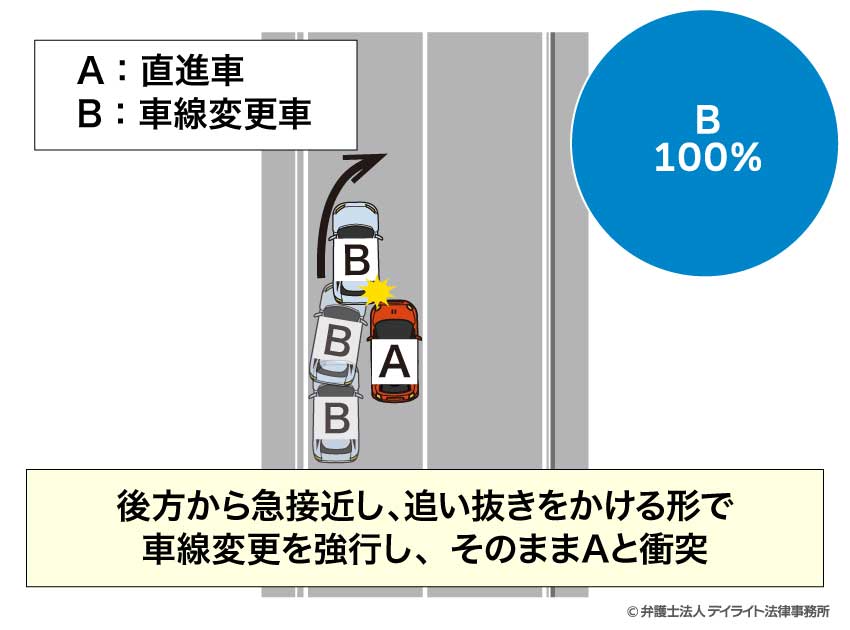

後方から追い抜きながら車線変更されたケース

直進車が前方を走行しているところ、後方から追い抜いてきた車両が、追い抜いた直後に急な車線変更を行い、直進車のすぐ前方に割り込むようにして接触したケースです。

このような「追い越し直後の急な割り込み」も、直進車にとっては予測不能で回避困難な動きです。

そのため、追い越された車には過失がないと判断され、過失割合が10対0となる可能性があります。

交差点内で車線をはみ出してきた場合

2車線以上の左折・右折用車線がある交差点で、一方が車線をはみ出してきて接触した場合です。

例えば、2車線以上の右折専用車線がある交差点において、内側の車線を走行していた車両Bが車線を外側にはみ出して、外側の車線を走行していた車両Aに接触したような場合です。

このような場合も、両車両が同程度の速度で並走していた状況から車線をはみ出された場合や、後方から追い抜きながらはみ出してきた場合には、車線をはみ出した車の過失が100%となり、過失割合が10対0になる可能性があります。

車線変更の事故の基本的な過失割合

車線変更事故の場合、「車線変更をした車両(B)が、後方を直進する車両(A)に衝突される」という状況を想定しています。

その場合の基本的な過失割合は「車線変更車(B):70%、直進車(A):30%」とされています。

このように、車線変更事故における過失割合が「7対3」とされているのには、以下のとおり明確な理由があります。

まず、車両が車線変更をする際には、道路交通法によって、「当該変更後の車線を通行する車両等の進行を妨害してはならない」という義務が定められています。

つまり、車線変更を行う車両には、後方を走行する車両の安全に最大限配慮する義務があるのです。

そのため、この義務を果たさずに事故を起こした車線変更車(B)は、事故に対する大部分の責任を負うことになります。

これに対して、直進車(A)に関しては、「まっすぐ走っていただけなのに、30%もの過失がつくのはおかしい」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

この30%の過失は、直進車に軽度の前方不注視があったことを前提としています。

具体的には、「車を運転する以上、常に前方をよく見て、危険を察知し、回避する義務(前方注意義務)がある」という考えに基づいています。

車線変更をしようとする車両を事前に察知し、速度を落とす、あるいは車線変更を阻止するなど、事故を回避する行動を取れた可能性があったと判断されるためです。

ただし、この基本割合は、あくまで典型的な事故状況を想定したものです。

具体的な事故状況によっては、過失割合が修正されることがあります。

たとえば、どちらかの当事者に著しい過失や重過失があった場合、過失割合が加算されます。

直進車(A)の過失が一切なかったことが証明された場合には、過失割合が10対0になることもあります。

以下では、車線変更の事故で過失割合が修正されるケースについて、詳しく解説していきます。

車線変更の事故で過失割合が修正されるケース

車線変更事故における基本的な過失割合は「車線変更車:直進車 = 70%:30%」ですが、これはあくまで一般的な状況を想定したものです。

実際の事故では、個別の状況に応じて過失割合が修正される要素が多数存在します。

これらの修正要素によって、直進車の過失割合が減少し、最終的に10対0となる可能性もあります。

ここでは、基本的な過失割合が修正される代表的なケースと、それぞれの過失割合の考え方について詳しく解説していきます。

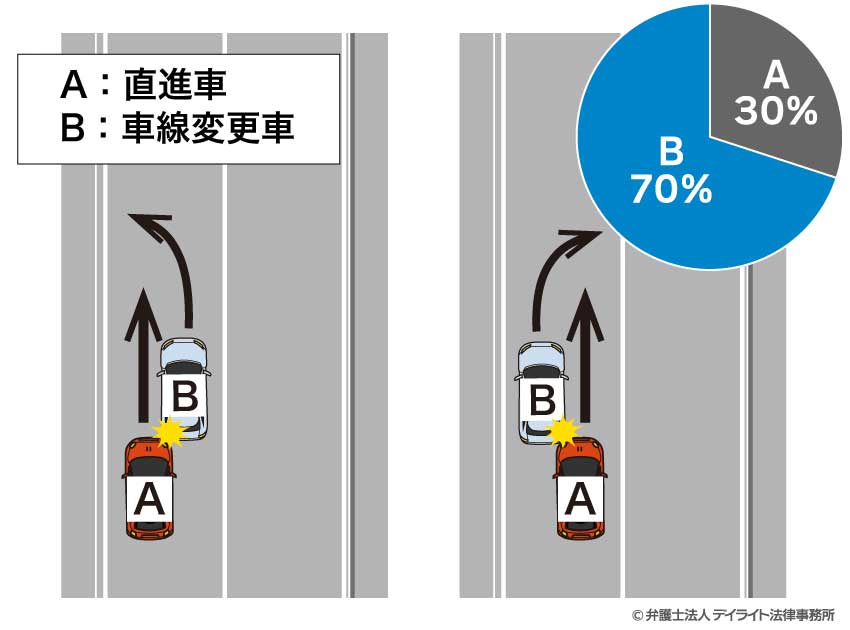

車線変更して側面(真横)から追突されたケース

※イメージ図の挿入:参考サイトの図のように直進車(A)と車線変更車(B)が並走しており、Bが車線変更をしたことでAに接触したことが分かる図を挿入してください。この場合、過失割合が「車線変更車:100%、直進車:0%」となる可能性があることを記入してください。

基本的な過失割合「7対3」は、車線変更をする車両が直進車の前方または斜め前方にいることを前提としています。

しかし、実際には、車線変更車が直進車とほぼ並走している状況から、強引に、あるいは不適切な安全確認のまま車線変更を開始し、直進車の側面に衝突するケースが散見されます。

このような状況は、直進車(A)からすれば予測が極めて困難であり、事故回避行動をとる時間的余裕もほとんどありません。

具体的には、直進車(A)が法定速度を遵守して走行している隣で、車線変更車(B)が同程度の速度で並走していたところ、ウィンカーを出す間もなく、あるいは合図を出した直後に急に車線変更を開始し、衝突に至った場合などがこれに該当します。

この場合、直進車は死角から突然ぶつかってきたような形になるため、事故の発生を予見し、回避することは事実上不可能と言えます。

過去の裁判例では、このような並走状態からの強引な車線変更による側面衝突において、直進車の過失をゼロと判断し、「車線変更車(B):100%、直進車(A):0%」の過失割合を認めたものも複数存在しています。

過失割合の判断においては、衝突時の車両の位置関係がほぼ真横かどうか、車線変更から衝突までの時間が短いかどうかという点が重視されます。

このような並走状態からの衝突ケースでは、直進車(A)の結果回避可能性が否定される傾向があるため、過失割合が10対0となる可能性が高くなります。

後方から追い抜きながら車線変更されたケース

※イメージ図の挿入:参考サイトの図のように、車線変更車(B)が後方から直進車(A)を追い抜きながら車線変更をしようとすることがわかる図を挿入してください。この場合、過失割合が「車線変更車:100%、直進車:0%」となることが分かるようにしてください。

車線変更事故の中には、車線変更をする車両(B)が直進車(A)の後方から急接近し、追い抜きをかける形で車線変更を強行し、そのまま直進車(A)と衝突するケースがあります。

具体的には、直進車Aが一定の速度で走行しているところ、後方から速度を上げて接近してきた車線変更車Bが、Aの右側または左側から追い抜きを開始し、Aの真横に到達する前、あるいは並走状態になった直後に、強引にAの車線へと割り込んできたような状況が該当します。

このような状況下では、直進車(A)にとって車線変更車(B)の動きを正確に予測し、接触を回避することは極めて困難であると判断される傾向があります。

BはAの死角に入り込んでから急に車線変更を行うこともあり、Aが回避行動をとる時間もほとんどありません。

したがって、このような車線変更事故ケースでは、直進車(A)の結果回避可能性が否定される傾向があるため、過失割合が10対0となる可能性が高くなります。

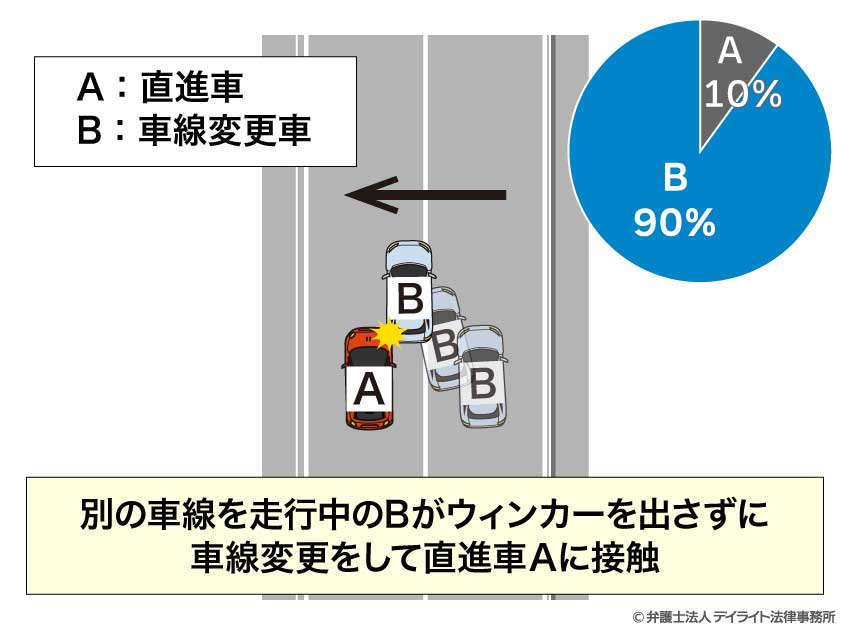

ウィンカーを出さずに車線変更されたケース

道路交通法では、車両の運転者は進路変更の3秒前から合図(ウィンカー)を出すことが義務付けられています。

この合図は、後続車に対して車線変更の意図を事前に伝え、注意を促す重要な役割を果たします。

車線変更車(B)がこの義務を怠り、ウィンカーを出さずに事故を起こした場合、直進車(A)は車線変更を予測することが非常に困難になり、回避行動を取る機会が奪われます。

このような状況では、車線変更車(B)の安全確認義務違反が著しい過失と判断され、過失割合が大きく修正されます。

通常、この場合の過失割合は「車線変更車(B):90%、直進車(A):10%」となる可能性があります。

直進車に10%の過失が残るのは、運転者には常に周囲の状況に注意を払い、予期せぬ事態にも対応する義務があると考えられているためです。

ただし、この10%の過失は、保険会社との交渉で争点となりやすく、ドライブレコーダーの映像などで客観的な証拠があれば、直進車の過失がさらに減じられる可能性もゼロではありません。

また、ウィンカーを出していても、進路変更の3秒前という義務を守らなかった場合も、合図不履行と見なされることがあります。

例えば、ウィンカーを出したと同時にハンドルを切って車線変更を開始し、後続車と接触したような場合です。

この場合も、後続車が危険を察知する十分な時間的余裕がなかったと判断され、ウィンカーを出さなかった場合と同様に車線変更側の過失が加重される傾向にあります。

交差点・進路変更禁止場所での車線変更

道路交通法では、交差点やその手前30m以内での追い越しのための車線変更を禁止しています。

また、道路上に引かれた黄色の実線は「進路変更禁止」の道路標示であり、いかなる場合もこの線を越えて車線変更をすることは許されません。

このような法律で定められた禁止区域で車線変更を行い、事故を起こした場合、車線変更車の違反行為は重大な過失と見なされます。

なぜなら、これらの規制は、交通が輻輳する場所や見通しの悪い場所での事故を防ぐために設けられているからです。

禁止区域で車線変更をされた直進車は、相手が法律を遵守しないという予期せぬ行動を予測することは困難であり、事故を回避する義務は限定的であると考えられます。

したがって、このケースの過失割合は、車線変更車に大きく加重され、「車線変更車(B):90%、直進車(A):10%」となる可能性があります。

直進車にわずかな過失が残るのは、運転者には常に周囲の状況に注意を払い、予期せぬ事態にも対応する義務があるという原則に基づくものです。

この過失割合は、単なるウィンカー不履行よりもさらに車線変更側の責任が重いことを示しています。

もし、このようなケースの事故に遭い、相手が交差点内や黄色の実線のある場所で車線変更をしていたのであれば、その事実を明確に主張することが、過失割合を有利に進める上で非常に重要となります。

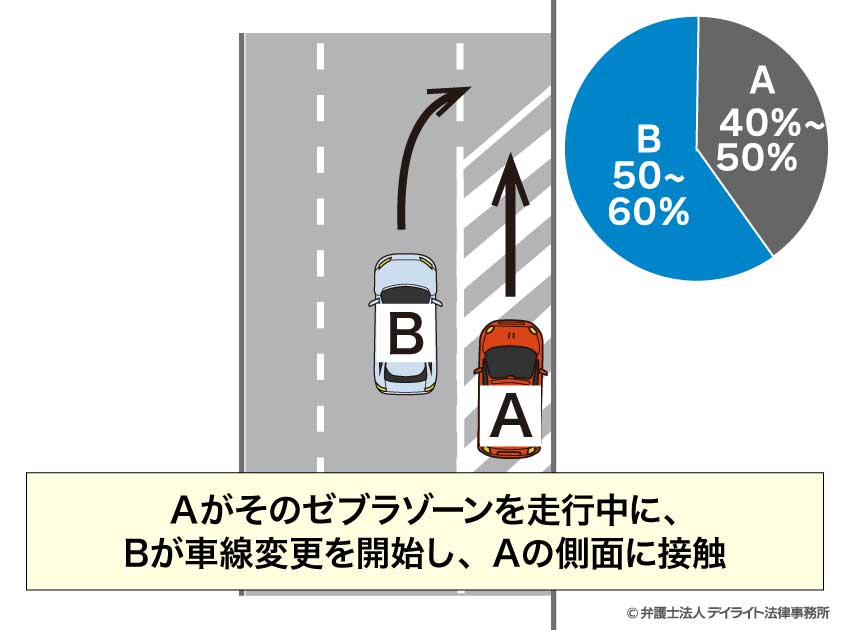

直進車がゼブラゾーンを走行していたケース

「ゼブラゾーン(導流帯)」とは、交差点や合流地点などで、車両の安全かつ円滑な走行を誘導する目的で路面に描かれた、白線によるしま模様の区域です。

ゼブラゾーンを走行すること自体は、法律上禁止されておらず、違反行為にはなりません。

しかし、ゼブラゾーンは本来、車両がみだりに進入して走行すべき区域ではないという意識が広く共有されています。

もし、直進車がこのゼブラゾーンを走行中に車線変更車と衝突した場合、直進車側にも一定の過失があると判断され、過失割合が修正されます。

なぜなら、車線変更車(B)からすれば、ゼブラゾーンを直進してくる車両の存在を予測しにくく、事故を回避するための判断が難しくなるためです。

つまり、ゼブラゾーンを走行していたという直進車の行動が、事故の発生を誘発した一因と見なされるのです。

このケースでは、基本的な過失割合の「7対3」から、直進車側の過失が10〜20%加算され、過失割合は「車線変更車:60〜50%、直進車:40〜50%」となる傾向があります。

この割合は、直進車側の過失が、ウィンカー不履行の場合よりも大きくなることを意味します。

もし、事故の際にあなたがゼブラゾーンを走行していたのであれば、この過失修正要素が適用される可能性があることを理解しておく必要があります。

後方車が初心者マークを付けた初心者だったケース

道路交通法では、運転免許を取得して1年未満のドライバーに対し、車の前後に「初心者マーク(初心運転者標識)」を表示することが義務付けられています。

このマークは、周囲のドライバーに運転に不慣れであることを知らせるだけでなく、他の車両の運転者に対して、初心者マークを付けた車を保護するよう促す役割も持っています。

これは、初心者ドライバーは危険を察知し、回避するための判断や操作が遅れる可能性があるため、他の車はより慎重な運転が求められます。

また、初心者マークを付けた車は、周囲の車両が安全な運転を妨げるような行動を取るべきではないとされているため、車線変更車にはより重い責任が課せられることになります。

このような状況で車線変更事故を起こした場合、初心者に対する配慮を怠ったとして、車線変更車の過失割合が加重修正される可能性があります。

このケースの過失割合は、基本的な「7対3」から、車線変更車(B)の過失が10%加算され、「車線変更車(B):80%、直進車(A):20%」となる可能性があります。

あなたが初心者ドライバーで車線変更事故に遭った場合、初心者マークを付けていた事実を明確に主張することが、過失割合を有利に進める上で非常に重要となります。

車線変更事故の注意点

相手方保険会社の主張を鵜呑みにしない

交通事故に遭うことは、ほとんどの人にとって一生に一度あるかないかの経験であり、過失割合について詳しく知っている人は多くありません。

そのため、示談交渉の際、相手方保険会社が提示する過失割合をそのまま受け入れてしまいがちです。

しかし、保険会社は自社の支出を抑えるために、被害者側の過失を多めに見積もって提示してくる可能性があります。

過失割合は、損害賠償額に直接影響する重要な要素です。

たとえば、過失割合が「被害者:20%、加害者:80%」と判断された場合、被害者が受け取れる損害賠償金は2割減額されます。

この2割が、数百万円、場合によっては数千万円の差を生むこともあります。

上記で解説したように、車線変更事故では様々な修正要素が存在します。

相手方保険会社が提示する過失割合が、これらの要素を適切に考慮しているかを確認し、少しでも違和感を覚えた場合は、安易に合意せず、専門家に相談しましょう。

証拠を確保しておく

車線変更事故では、当事者の言い分が食い違うことが多々あります。

「ウィンカーを出した・出していない」、「急な割り込みだった・十分な車間があった」など、口頭での主張だけでは事故状況を正確に判断するのは困難です。

こうした状況であなたの主張を裏付け、適正な過失割合を勝ち取るために最も重要なのが客観的な証拠の存在です。

特に、ドライブレコーダーの映像は、事故の瞬間を正確に記録しているため、非常に有力な証拠となります。

映像には、ウィンカーを出したかどうか、どのくらいの速度で走っていたか、相手がどこから車線変更してきたかなど、過失割合を判断する上で不可欠な情報が含まれています。

もしドライブレコーダーがない場合でも、事故現場の状況を詳細に記録することが大切です。

スマートフォンで事故車両の損傷箇所や位置関係、路面の状況(タイヤ痕など)を写真や動画で撮影しておきましょう。

また、周囲に事故の目撃者がいた場合は、連絡先を交換しておくことも有効な手段です。

これらの証拠は、たとえ後から弁護士に依頼することになったとしても、交渉を有利に進めるための強力な武器となります。

車線変更事故のポイント

納得できない場合は安易に示談しない

相手方保険会社が提示してきた過失割合に違和感を覚えた場合は、安易に合意せず、その根拠をしっかりと確認することが重要です。

相手の主張する過失割合が、本記事で解説した修正要素を適切に考慮しているかをチェックしましょう。

例えば、相手がウィンカーを出していなかった、速度違反をしていた、進路変更禁止場所で車線変更したなどの事実があれば、あなたの過失はさらに減少するはずです。

逆に、あなたがゼブラゾーンを走行していたなどの事実があれば、あなたの過失は加算される可能性があります。

事故状況を冷静に分析し、もし相手方の提示が不当だと感じた場合は、断固として主張することが重要です。

個人での交渉が難しいと感じたら、すぐに弁護士に相談し、専門家の力を借りて適正な過失割合を求めるようにしましょう。

交通事故に強い弁護士に相談する

保険会社との示談交渉は、法律や過去の判例に関する専門的な知識が求められるため、一般の方が対応するには大きな負担となります。

保険会社の担当者は交渉のプロであり、被害者が不慣れな対応をすると、不利な条件で合意してしまう可能性があります。

このような状況で、弁護士に示談交渉を依頼することには大きなメリットがあります。

まず、交渉を有利に進められる可能性が高まります。

弁護士は、過去の判例や法律に基づき、あなたの事故状況に合った適正な過失割合と損害賠償額を算出し、保険会社と対等に交渉できます。

特に、過失割合が10対0となる可能性のあるケースでは、弁護士の存在が不可欠となります。

また、精神的な負担が軽減されます。保険会社とのやり取りを一任できるため、あなたは治療や日常生活の立て直しに専念することができます。

複雑な手続きや交渉のストレスから解放されることは、心身の回復にとって非常に重要です。

さらに、多くの弁護士は、相談は無料で受け付けています。

特に、「弁護士費用特約」に加入していれば、弁護士費用を気にすることなく依頼できます。

弁護士特約とは、自動車事故などで自身が被害者となり、相手方に損害賠償を請求する際に必要となる弁護士への相談料や依頼費用を、保険会社が補償してくれる保険契約のことです。

車線変更事故で相手方保険会社の提示に納得できない場合は、示談交渉を開始する前に、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

車線変更事故のよくあるQ&A

二車線またぎの車線変更事故の過失割合はどうなりますか?

道路交通法には、「二車線以上の複数の車線を一気に変更してはならない」という直接的な規制は存在しません。

道路交通法には、「二車線以上の複数の車線を一気に変更してはならない」という直接的な規制は存在しません。しかし、「進路を変更した場合に、後方から進行してくる車両の速度や方向を急に変更させるおそれがあるときは、進路を変更してはならない」と定められています。

したがって、二車線またぎの車線変更は法律違反ではありませんが、その行為自体が後続車に与える危険性が高いと見なされます。

特に交通量が多い場所では、一気に二車線移動することで後続車の急ブレーキや急ハンドルを誘発する可能性が高くなります。

このような事故が起きた場合、車線変更側の運転にはより高度な注意義務が求められます。

そのため、二車線またぎの事故における過失割合の判断は、具体的な事故状況によりますが、一車線のみの変更事故と比較して、車線変更側の過失が重くなる可能性があります。

車線変更して死角にいた車と事故を起こした場合の過失割合は?

車線変更を行う際、死角にいる車両との接触事故は非常に多く発生します。

車線変更を行う際、死角にいる車両との接触事故は非常に多く発生します。特に、車線変更車がルームミラーやサイドミラーで後方確認を十分に行ったにもかかわらず、死角にいた車両と衝突した場合、「直進車が死角からぶつかってきたのだから、自分に過失はない」と考える方も少なくありません。

しかし、基本的な考え方として、車線変更を行う車両には、後続車の安全な走行を妨げないようにする安全運転義務が課せられています。

死角の存在を理解し、それを補うための目視確認や、後続車との十分な車間距離を確保する義務は、車線変更車にあります。

このような車線変更事故の過失割は、原則として、「車線変更車:70%、直進車:30%」となります。

しかし、直進車の方が速度が早く、車線変更車に追いついて並走状態となったところで、車線変更をして衝突事故を起こしたというケースでは、過失割合が「車線変更車:100%、直進車:0%」となることがあります。

まとめ

車線変更事故の基本的な過失割合は、車線変更車が70%、直進車が30%とされますが、これはあくまで目安です。

並走や追い抜き、進路変更禁止区域での事故など、直進車に事故回避が不可能だったと判断される場合には、過失割合が10対0となるケースも存在します。

しかし、保険会社が提示する過失割合が必ずしも適正とは限らず、安易な示談は損害賠償額に大きく影響します。

そのため、専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談し、適切な過失割合を主張することが重要です。

当事務所でも、交通事故事件を集中的に扱う交通事故チームを設け、過失割合、損害額などについての皆様からのご相談をお受けしております。

全国からのお電話・オンラインによるご相談にも対応しています。

交通事故に遭ってお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご連絡ください。