生活保護受給者が交通事故慰謝料をもらったらどうなる?

生活保護を受給している人が交通事故の被害に遭い、交通事故慰謝料をもらった場合、福祉事務所(自治体)に報告して、交通事故発生から治療終了までの間に受け取った保護費の一部又は全部を返還することになります。

慰謝料を受け取ったことを報告せずに隠そうとしても、預金口座を調査された際に見つかってしまう可能性が高いです。

そうなると、返還すべき金額が多くなるなどの不利益が生じる可能性もありますので、慰謝料を受け取ったときは、忘れずに生活保護の担当者(ケースワーカー)や福祉事務所に連絡するようにしましょう。

一方、生活保護受給者が交通事故の加害者になってしまった場合、加入している自賠責保険や任意保険を活用して損害賠償をしていくことになります。

加害者となった生活保護受給者がこれらの保険に入っていない場合には、被害者は、政府保障事業や自分の保険(人身傷害保険、搭乗者傷害保険、健康保険など)、労災保険などを活用していくことも検討することになります。

今回の記事では、生活保護受給者が交通事故の被害に遭って交通事故慰謝料をもらった場合にはどうなるのか、逆に生活保護受給者が加害者になった場合にはどのように対応すればよいのか、といったことについて解説していきます。

目次

生活保護受給者が交通事故慰謝料をもらったらどうなる?

交通事故慰謝料をもらったら、生活保護費の返還が必要になる

生活保護を受給している間は、収入があった場合には、生活保護費の減額、生活保護の停止、廃止の対象となる可能性があるので、ケースワーカーや福祉事務所に報告する必要があります。

交通事故慰謝料を受け取った場合も、「収入」と取り扱われるので、ケースワーカーなどに報告することが必要になります。

生活保護受給者が交通事故慰謝料をもらったことが分かると、自治体は、生活保護費を返還するよう請求してきます。

生活保護費の返還については、生活保護法63条に規定があります。

(費用返還義務)

第六十三条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

出典:e-Gov 法令検索

慰謝料全額を返還するわけではない

上の条文にも規定されているとおり、返還する義務があるのは、「受けた保護金品に相当する金額の範囲内」までとなります。

したがって、交通事故の慰謝料を受け取った場合に返還する額は、既に受け取った生活保護費の範囲までであり、交通事故慰謝料全額を手放す必要はありません。

具体的には、返還すべき金額は、最大でも、次の額の合計までになります。

- 交通事故が発生した日から最終の治療日までに受給した生活保護費

- 交通事故が発生した日から最終の治療日までの間に利用した医療や介護サービスの費用

たとえば、交通事故慰謝料を含む示談金として、150万円を受け取ったとします。

そして、交通事故の発生から治療の最終日までに、生活保護により、生活保護費を6か月分(60万円)受給し、医療費を50万円扶助してもらっていたとします。

この場合、返還が必要な額は、最大でも、受け取った保護費60万円 + 受けた医療扶助50万円 = 110万円までとなります。

そのため、示談金150万円のうち、150万円 – 110万円 = 40万円は、手元に残すことができます。

ただし、手元に残った40万円も収入と認定されますので、生活保護が一時停止される、又は打ち切られる(廃止される)可能性があります。

多くの場合、保護費の半年分程度の収入があると廃止、半年分未満の場合には一時停止とされると言われますが、金額に関する基準は自治体によって異なります。

生活保護受給者が交通事故慰謝料を返還しなくて良いケース

生活保護受給者が交通事故慰謝料を受け取った場合でも、収入と認定されず、返還しなくてよいケースがあります。

それは、交通事故によって受給者に後遺障害が残ってしまい、自宅のリフォーム(例:手すりの設置や段差の解消)などが必要となった場合です。

こうしたリフォームは、自立更生のために必要なものとなり、それに要する費用も返還の必要がないとされるのです。

ただし、返還の必要がないかどうかは、個々の方のケガの状況などによっても異なりますので、自分で判断してしまわず、ケースワーカーに相談するようにしましょう。

交通事故慰謝料を受け取った場合、保護費はいつ返還する?

交通事故慰謝料が支払われた場合、いつ保護費を返還することが必要になるのでしょうか?

この点については、厚生労働省の厚生社会局保護課長通知「第三者加害行為による補償金、保険金等を受領した場合における生活保護法第63条の適用について」(昭和47年12月5日社保第196号)では、以下のように通知されています。

1 生活保護法第63条にいう資力の発生時点としては、加害行為発生時点から被害者に損害賠償請求権が存するので、加害行為発生時点たること。

したがって、その時点以後支弁された保護費については法第63条の返還対象となること。

2 実施機関は、1による返還額の決定にあたっては、損害賠償請求権が客観的に確実性を有するに至つたと判断される時点以後について支弁された保護費を標準として世帯の現在の生活状況および将来の自立助長を考慮して定められたいこと。

この場合、損害賠償請求権が客観的に確実性を有するに至つたと判断される時点とは、・・・自動車事故については次の時点であること。

・・・

(2) 自動車事故の場合

自動車損害賠償保障法により保険金が支払われることは確実なため、事故発生時点

参考:・第三者加害行為による補償金、保険金等を受領した場合における生活保護法第六十三条の適用について(◆昭和47年12月05日社保第196号)

このように、交通事故に遭った場合、事故発生時点以後に受給した保護費については、返還の対象となります。

ただ、事故直後の損害賠償をまだ受け取っていない時期に返還を求めても、生活保護受給中の場合、支払いが不可能なことが多いです。

そのため、実務上は、慰謝料などの示談金を受け取った後に、事故発生時から受給していた保護費について遡って返還を求めることが多いようです。

なお、東京都生活保護運用事例集2017(令和3年6月改訂)では、交通事故により自賠責保険から保険金(慰謝料を含む)を受け取った場合について、収入の発生日を以下のようにしています。

- ケガによる損害については事故発生日

- 後遺障害による損害については障害等級認定日

- 死亡による損害については死亡日

このように、各自治体によって取り扱いが異なる可能性がありますので、詳しくは、福祉事務所やケースワーカーにお尋ねください。

なお、行政の決定内容に不満がある場合は、審査請求をすることも考えられます。

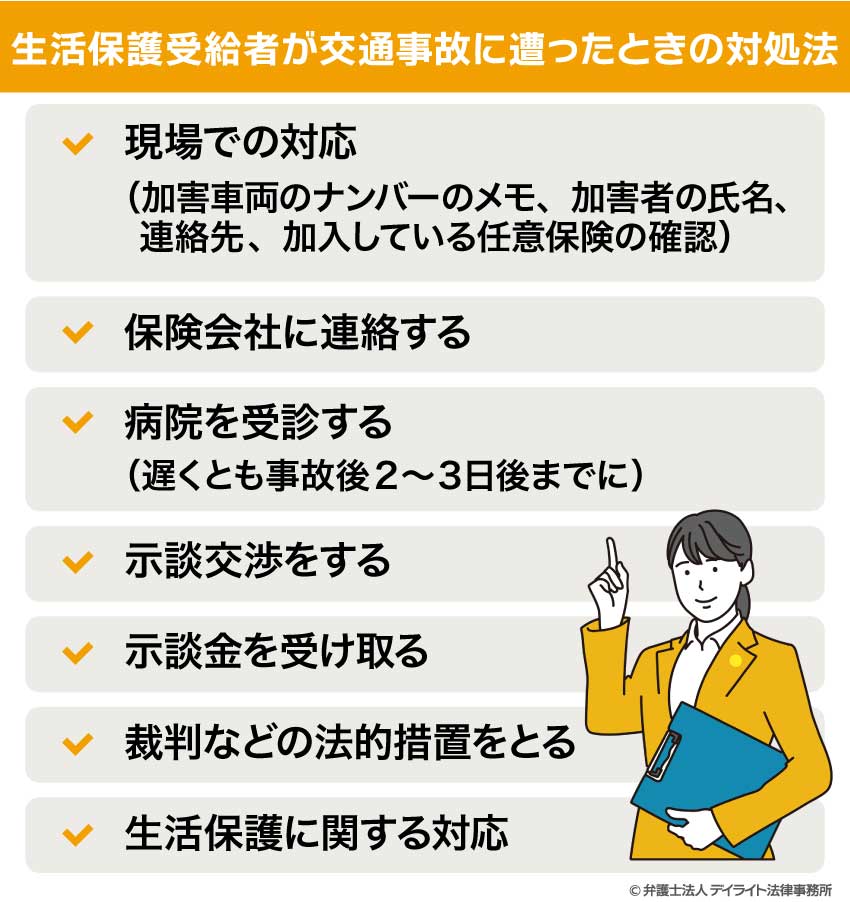

生活保護受給者が交通事故に遭ったときの対処法

生活保護受給者が交通事故に遭った場合でも、対処法は、基本的に通常の交通事故の場合と同じです。

ただ、生活保護受給者の場合、交通事故に遭ったこと、慰謝料などの示談金を受け取ったことを福祉事務所やケースワーカーに報告する必要があることには、注意を要します。

生活保護受給者の方が交通事故の被害に遭った場合の対処法について、簡単に解説していきます。

なお、交通事故被害に遭った場合の一般的な対処法については、以下のページでより詳しくご説明しております。

現場での対応

交通事故の被害に遭った場合には、警察に通報し、必要に応じて救急車を呼びます(これらの通報は、加害者に任せてもよいです。)。

また、事故直後には、加害者が逃げてしまうことに備え、加害車両のナンバーをメモすることや、加害者の氏名、連絡先、加入している任意保険を確認しておくことも大切です。

警察官がやってきたら、警察官に事故状況などを説明します。

このとき、事故車両の破損状況や現場の状況を写真に撮っておいたり、周辺の監視カメラや目撃者の存在を確認して警察官に伝えておいたりできると良いです。

自分の車にドライブレコーダーが付いていれば、上書きされてしまう前に、事故の時の画像を忘れずに確保しておきましょう。

保険会社に連絡する

現場での対応が終わったら、任意保険に加入している場合は、保険会社に連絡します。

加害者側に損害がなければ被害者が保険を使うことはないかもしれませんが、加害者側にも何らかの損害が発生している場合は、保険から損害賠償を支払ってもらうことになる可能性があります。

ところが、保険会社への連絡が遅れてしまうと、後になって保険からの支払いが必要となった場合に、保険金をスムーズに支払ってもらえなくなるおそれがあります。

交通事故の当事者になってしまった場合には、自分が損害賠償を支払うことはないと思っても、念のため保険会社に連絡しておくようにしましょう(なお、最終的に保険を使わなければ、翌年以降の保険料が上がることはありません。)。

病院を受診する

交通事故の被害にあってケガをした可能性がある場合、遅くとも事故後2~3日後までには病院を受診し、ひととおり検査を受けることが大切です。

受診が遅れると、後から痛みなどが出てきてケガがあったことが分かったとしても、「事故の後、他の原因でケガをした可能性がある」と主張され、十分な補償が得られなくなるおそれがあります。

交通事故の際に受診すべき病院については、以下のページで解説しています。

示談交渉をする

交通事故の損害賠償については、まずは示談交渉が行われる場合が多いです。

交通事故の示談交渉では、まず、加害者側の保険会社から示談案を示されることが多くなります。

ところが、この示談案は、多くの場合、相場よりも低い額で提示されています。

示談金額を上げさせるためには、裁判をするか、弁護士に示談交渉を依頼することが必要になります。

弁護士への依頼を考える場合は、自治体、弁護士会などの無料法律相談を利用して、まずは弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士に依頼したい場合には、法テラスの民事法律扶助を利用できる場合がありますので、お近くの法テラスに相談してみましょう(なお、当事務所では、法テラスの利用はできません)。

示談金を受け取る

示談が成立したら、慰謝料を含む示談金を受け取ることになります。

加害者が任意保険に加入している場合、示談金は、通常、示談成立後1~2週間程度で、銀行振り込みによって支払われます。

生活保護受給中の場合、この示談金を受け取ったら、ケースワーカーなどに報告し、保護費の返還について相談する必要があります。

裁判などの法的措置をとる

示談交渉をしても合意ができない場合には、裁判などの法的措置をとって、交通事故の損害賠償を請求していきます。

裁判以外にも、民事調停、ADRといった方法で損害賠償を請求することもできます。

損害賠償を請求する方法については、以下のページもご参照ください。

生活保護に関する対応

生活保護受給中に交通事故に遭った場合は、交通事故に遭ったこと、示談金を受け取ることになったことは、ケースワーカーや福祉事務所に伝えておきましょう。

慰謝料などの示談金を受け取ることになると、示談金の額や後遺障害の有無、状態に応じて、上でご説明したように、保護費の返還請求、生活保護の停止等が行われる場合があります。

そのため、交通事故については、きちんとケースワーカーなどに報告しておくことが大切になります。

保護費を返還するに当たっては、既にご説明したように、

- 交通事故で受け取った示談金を全額返還しなければならないわけではない

- 自宅のリフォームが必要な場合などには返還額が減額される可能性がある

- いつの支給分からの保護費が返還の対象になるかについては様々な見解がある

など気を付けておくべき点があります。

保護費の返還について疑問や不満がある場合は、行政を相手とした審査請求を行うこともできます。

審査請求について分からないことがある場合は、自治体の無料法律相談などを利用して、弁護士に相談してみることも考えてみましょう。

生活保護受給者が交通事故の加害者の場合

生活保護を受給していても、通勤や通院、通学などのために自動車の所有・運転が認められている場合がありますし、オートバイについては広く保有が認められています。

そのため、生活保護の受給者でも、交通事故の加害者になることがあります。

そこで、交通事故の加害者が生活保護受給者だった場合、被害者はどのようにすればよいかについて、簡単にご紹介していきます。

生活保護受給者のため賠償金を払えない、どうすればいい?

活用できる保険を使う

加害者が生活保護受給者であるため賠償金を払えない、という場合、

- 加害者の自賠責保険に賠償金を請求する(無保険の場合は、政府保障事業を活用する)

- 被害者自身の保険(人身傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険、健康保険など)や労災保険を活用する

といった方法で、補償を確保することを検討していきます。

交通事故の被害者が活用できる保険、加害者が慰謝料などを支払えない場合に被害者がとるべき対処法については、以下のページもご参照ください。

生活保護受給者でも任意保険などに加入できる

生活保護受給者が自動車やオートバイを保有している場合、自賠責保険料や任意保険料を、必要経費として、勤労・事業収入から控除することが認められています(厚生省社会局保護課長通知「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第8問2)。

参考:生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて(◆昭和38年04月01日社保第34号)

そのため、生活保護受給者でも、自賠責保険や任意保険に加入することができます(そもそも、自賠責保険に加入していないことは、違法行為です。)。

加害者が生活保護受給者だった場合でも、それだけで「保険に入っていない」と判断してしまうことなく、自賠責保険や任意保険について確認することが大切です。

加害者が加入している任意保険が分からない場合は、弁護士会照会で調査できる可能性がありますので、一度弁護士に相談してみましょう。

生活保護を受給している方も、自動車を運転する場合は、自賠責保険はもちろん任意保険にも加入して、事故時の損害賠償に備えることをお勧めします。

生活保護受給者は交通事故の罰金は免れるのか?

生活保護受給者であっても、交通事故で罰金刑を科されることはあります。

罰金刑を科された場合、生活保護を受給中だからといって罰金の支払を免れることもありません。

罰金を支払うお金を用意できない場合は、検察庁から督促状が届いたり、財産の差し押さえが行われたりします。

それでも罰金を支払えない場合は、加害者は労役場留置とされ、罰金を支払う代わりに強制的に労働させられることになります。

労役場留置となると、1日5000円として換算し、未払いの罰金を支払い終わるまで留置されることとなります。

生活保護受給者が交通事故を起こしたときの対処法

生活保護受給者が交通事故を起こしてしまった場合の対処法も、基本的には、一般的な交通事故時の対応と同じです。

交通事故の加害者となってしまったら、まずは現場で被害者を救護し、警察に通報するようにしましょう。

警察官が臨場したら、事故の状況について説明します。

証拠の収集(ドライブレコーダーの画像の確保、事故車両や事故現場の写真撮影、周辺の監視カメラの位置確認、目撃者の確認など)も、可能な範囲でできるとよいです。

現場での対応が終わったら、任意保険に加入している場合は、保険会社に連絡するようにしましょう。

任意保険に加入していれば、保険会社の示談代行サービスを利用し、保険会社に示談交渉を代行してもらうことができます。

任意保険に加入していない場合には、自分で被害者と示談交渉をすることになります。

弁護士に相談したい場合は、市役所などで行われている無料法律相談を利用したり、法テラスの民事法律扶助を活用したりすることを考えましょう。

民事法律扶助を受けるためには条件がありますので、詳しくは、お近くの法テラスにお問い合わせください。

任意保険に加入しておらず、賠償金の支払いもできそうにない場合には、せめて被害者に誠意をもって謝罪することをお勧めします。

交通事故の加害者になってしまった場合の詳しい対処法は、以下のページでもご紹介しております。

生活保護と交通事故慰謝料のよくあるQ&A

生活保護受給者の交通事故はなぜバレる?

生活保護を受けている場合、定期的に銀行口座の入出金や残高を調査されます。

生活保護を受けている場合、定期的に銀行口座の入出金や残高を調査されます。交通事故の慰謝料は通常銀行振り込みで支払われるため、この調査の際に、不審な入金として見つかってしまいます。

このことを発端として事情を調べられ、交通事故のことがバレてしまうのです。

新しく口座を作ったとしても、調査によって見つかってしまう可能性がありますので、交通事故に遭って慰謝料などの損害賠償を受け取る場合は、ケースワーカーにきちんと報告するようにしましょう。

生活保護受給者が交通事故の慰謝料をもらったことを隠しているとどうなる?

生活保護を受けているのに、交通事故の慰謝料を受け取ったことを隠していると、生活保護費の徴収を受けるおそれがあります(生活保護法78条1項)。

生活保護を受けているのに、交通事故の慰謝料を受け取ったことを隠していると、生活保護費の徴収を受けるおそれがあります(生活保護法78条1項)。生活保護費の徴収は、返還とは異なり、「不実の申請その他不正な手段により保護を受けた」場合に行われます。

交通事故の慰謝料を受け取ったこと(=収入があったこと)を隠して生活保護費を受給してしまうと、この「不正な手段により保護を受け」たことに当たると認定されてしまうおそれがあるのです。

生活保護費の徴収では、既に受け取った生活保護費だけでなく、受け取った保護費の40%までの金額を加算して請求される可能性があります。

交通事故の慰謝料を受け取ったことは、必ずケースワーカーなどに報告するようにしましょう。

第七十八条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

2以下省略

省略出典:生活保護法 | e-Gov 法令検索

まとめ

今回の記事では、生活保護受給者が交通事故の当事者になった場合の対処法、生活保護受給中に交通事故慰謝料を受け取った場合に必要になることなどについて解説しました。

交通事故の当事者になった場合は、生活保護を受けているか否かに関わりなく、まずは被害者の救護などの現場での対応を適切に行い、警察にも通報しましょう。

そのうえで、生活保護受給中に交通事故の被害者となった場合には、交通事故に遭ったこと、交通事故の慰謝料などを受け取ったことをケースワーカーなどに報告することが必要です。

交通事故慰謝料を実際に受け取ると、事故発生後に受け取った保護費の返還についての案内が来ます。

ただ、自立更生にあてる額は返還しなくてよい場合がありますので、担当者によく相談して、返還額を決めてもらうようにしましょう。

当事務所では、交通事故に関する事件を集中して取り扱う交通事故チームを設け、交通事故の被害に遭った方からのご相談に対応しております(ただし、当事務所では法テラスの利用はできません。)。

交通事故にあってお困りの方は、当事務所まで、ぜひ一度ご相談ください。