交通事故の示談をスムーズに行う方法【弁護士が解説】

この記事でわかること

-

- 交通事故の示談の概要

- 交通事故の交通事故の示談内容に含まれるもの

- 交通事故の示談交渉の流れ

- 交通事故の示談交渉をスムーズに進めるための注意点

交通事故の示談とは

交通事故により人に損害を与えた場合、加害者は被害者に対して損害賠償をする義務があります。

その賠償義務がどの範囲に及ぶのかを話し合い、その結果、合意に達して解決することを示談といいます。

示談することで全て事件を解決することになるので、原則として示談後に追加で賠償請求をすることはできません。

交通事故の示談で請求できる内容は?

交通事故事件の場合、①物損と②人損に分けて示談されることが多いです。

物損は、車の修理費用等なので比較的すぐに賠償額が確定できますが、人損は、治療が終了するまで賠償額が確定しません。

したがって、物損の方を先に示談することが多いのです。

物損で請求できる内容

以下では、主な物損の損害項目について説明しています。

事故により破損した部分の修理費用を請求することができます。

修理費用の金額の確定にあたっては、基本的に保険会社のアジャスターという専門家と修理工場の間で協議して決定されます。

車両の時価額が、修理費用を下回る場合には、経済的全損といって車両の時価額の限度でしか賠償してもらうことができません。

この場合には、車両を買い換えるために不可避的にかかる諸費用(ディーラーに支払う手数料など)を合わせて請求することができます。

評価損とは、比較的新しい車両が交通事故により大きく破損し、いわゆる修復歴が残ってしまう場合に請求できるものです。

賠償額は、例外的な場合を除いて修理費用の10%〜30%程度の範囲で認められる傾向にあります。

休車損とは、緑ナンバーの営業車が、事故により車両を使用できず損害が派生した場合に請求できる損害です。

人損で請求できる内容

交通事故による治療に要した費用を請求することができます。

病院や整骨院に行くまでの交通費を請求することができます。

公共交通機関で行く場合には、その実費が請求できます。

自家用車を使用する場合には、基本的に1kmにつき15円を燃料代として請求することができます。

なお、タクシーに関しては、公共交通機関での通院が難しい場合に認められますが、保険会社と争いになることが多いので、予めタクシー利用について承諾を得ておくことが望ましいです。

交通事故により、仕事を休んだ場合に請求できるものです。

仕事を長期間休んだことで、ボーナスが減ってしまった場合にもその減収額を請求することができます。

入院や通院をしたことに対する慰謝料です。

入院した場合に、1日1500円(裁判基準)を請求することができます。

後遺障害の認定を受けた場合に支払われる慰謝料です。

後遺障害が残ったことによって、働きづらくなり、将来減収してしまうことに対する補償です。

重度の後遺障害が残ることで、将来に置いて他者の介護が必要になった場合に請求することがきるものです。

被害者が亡くなった場合の慰謝料です。

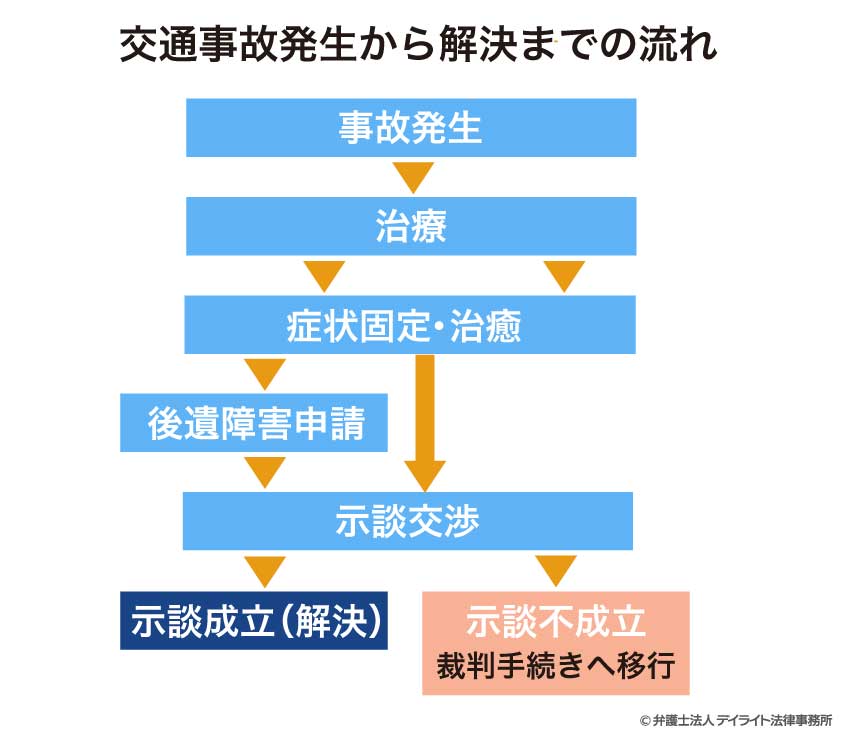

交通事故の示談の流れ

交通事故の発生

警察への連絡

交通事故に遭った場合には、必ず警察に連絡しなければなりません。

警察に連絡して事故処理をしてもらわなければ、交通事故証明書が発行されず、交通事故が発生したこと自体を証明することができなくなる可能性があります。

そうすると、保険を利用することもできず適切な補償を受けることができない危険性もあります。

交通事故証明書には、加害者の氏名・年齢・住所・電話番号などの情報が記載されているため、万一、相手方の連絡先が分からなくなっても、交通事故証明書を取得すれば連絡先を確認することができます。

したがって、交通事故に遭った場合には、まず警察に連絡することが必須です。

加入している保険会社に連絡する

被害者自身が加入している保険会社に事故報告をしましょう。

事故報告をして、加入している保険内容で使用できるものがないか確認されて下さい。

特に弁護士費用特約は、弁護士費用を上限300万円(保険内容によって異なる場合があります)まで保険会社が負担してくれる有用な保険特約ですが、保険会社から積極的に案内されない場合があるので、注意されて下さい。

体に傷跡など残っている場合には写真で残しておく

事故態様や規模によっては、ケガを負ったこと自体を保険会社から争われる可能性があります。

そこで、事故直後に切り傷や青あざなどができている場合には、携帯電話のカメラ等で撮影しておきましょう。

携帯電話のカメラであればいつ撮影したかも特定できるため、有効な証拠になる可能性があります。

通院

事故でケガをした場合には必ず病院に行きましょう。

交通事故の慰謝料は入通院慰謝料(傷害慰謝料)といって、入院あるいは通院をしていなければ慰謝料の支払いを受けることができません。

痛みに耐えて病院に行かないと、ケガの治りが遅くなるばかりか、慰謝料も支払ってもらえないという自体になりかねませんので、交通事故でケガをしたら病院に通院しましょう。

また、事故発生から病院に通院するまでに時間が空きすぎると保険会社から、ケガと事故との関係性を争われる可能性があるので、ケガをされたら事故後速やかに病院に行きましょう。

治癒あるいは症状固定

通院を継続して、ケガが治癒すれば治療は終了です。

そのまま示談交渉を開始することになります。

もっとも、通院を継続しても治癒せず、症状が一進一退の状態になることがあります。

こうした場合には、症状固定となり加害者側が治療費を支払う義務がなくなります。

加害者側に治療費の請求はできなくなりますが、自費で治療を継続することは可能です。

後遺障害申請

症状固定となった場合で、症状が重い場合には後遺障害の申請をされることをお勧めします。

後遺障害の申請をして後遺障害等級に認定された場合には、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益の賠償を請求できるようになります。

示談交渉

ケガが治癒した後、あるいは、後遺障害等級が確定した後に示談交渉を開始します。

弁護士に依頼していない場合には、保険会社から示談案が送られてきます。

専門の弁護士に依頼している場合には、弁護士が賠償額を計算し保険会社に提示することが多いでしょう。

保険会社も会社である以上、できる限り会社の利益になるように示談の提案をしてくるため、保険会社の提案を鵜呑みにして安易に示談するのは避けましょう。

保険会社からの示談案が届いた場合には、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

特に後遺障害等級に認定されているような場合には、弁護士に交渉を依頼することで賠償額が大きく変わる可能性があります。

示談成立

保険会社と電話あるいは書面等によって交渉した結果、合意に至った場合には、示談成立となります。

多くの場合は、保険会社が作成した「免責証書」「承諾書」といった題名の書面に被害者が署名押印することで完了します。

「免責証書」「承諾書」に署名押印して保険会社に提出すると示談完了となり、後に追加で損害賠償請求することができなくなります。

もし、後遺障害以外の部分について示談して賠償金を先に支払ってもらい、その後に後遺障害の申請をしたいというような場合には、「免責証書」「承諾書」に後遺障害に認定されたときには別途請求が可能となるような文言を追記しておく必要がありますので、ご注意下さい。

示談交渉で合意に至らなかった場合には、裁判手続きに移行し、裁判で解決することになります。

交通事故の示談をスムーズに行うための4つのポイント

①示談交渉前にトラブルの火種を作らない

示談交渉の中で争いになる火種は、事故発生時や治療中など示談交渉の前の段階から存在しています。

こうした火種に早期に気づき、ケアしていくことが大切です。

例えば、タクシーでの通院は基本的には公共交通機関での通院が難しい場合にしか認められません。

これを知らずにタクシーで通院して、後からまとめて請求しても保険会社は支払ってくれない可能性があります。

タクシーで通院する場合には、事前に保険会社に了承をとっておくことがトラブル回避につながります。

また、痛みに耐えてあまり病院に通院しなかった場合には、慰謝料が少なくなる可能性があります。

傷害慰謝料は、通院の期間や頻度で計算されるからです。

したがって、医師の指示に従って、適切な期間と頻度で治療を受けておく必要があります。

さらに、後遺障害の審査は、治療中の医療記録を基に判断されます。

したがって、治療中に適切な検査が行われていないと適切な後遺障害の認定を受けることができなくなる可能性があります。

例えば、肩の腱板損傷は事故後、早い段階でMRIを撮影しておかなければ、事故との因果関係が否定される可能性が高くなります。

このように、示談交渉の前の段階から、トラブルになりそうな要因を消していくことが大切です。

②保険会社とは冷静に交渉する

保険会社の担当者も交通事故の賠償交渉のプロです。

感情的になって、筋の通らない主張をまくしたてても結果が変わることは有りません。

法律や裁判例に沿って、被害者側の主張を冷静に説明すべきです。

③譲歩すべきところは譲歩する

保険会社と意見が食い違う争点の中で、法律や裁判例に沿って考えた場合に被害者側の主張が認められない部分や、分が悪いような部分に関しては、固執することなく譲歩すべきでしょう。

分が悪い部分については譲歩するが、他の部分については認めてもらうなどすることで結果的には被害者に有利になることもあります。

④専門家に依頼あるいは相談すること

保険会社と対等に示談交渉を進めるには、交通事故賠償実務について一定の知識が必要となります。

こうした知識がないと、何が認められて何が認められないのかも分からず、結局不利な示談をしてしまいかねません。

したがって、交渉自体を交通事故に精通した弁護士に依頼するか、依頼しないまでも示談交渉の進め方について相談すべきでしょう。

まとめ

交通事故の示談交渉は専門知識を要します。

示談交渉にあたっては、専門の弁護士に相談されることをお勧めします。