後遺障害14級とは?弁護士がわかりやすく解説

後遺障害14級とは、事故による痛みやしびれが残っている場合に認定される後遺障害の等級の中で、もっとも軽い等級になります。

後遺障害14級には、合計9種類の後遺障害があります。

その中でも特に後遺障害14級9号は、後遺障害等級の中で最も認定される件数が多い等級となっています。

後遺障害の等級認定のハードルは高いものの、後遺障害が認定されるかどうかは、最終的に受け取ることができる賠償金に影響してくるため、適切な補償を受けるためには重要な手続きとなってきます。

この記事でわかること

- 後遺障害14級認定の意味

- 後遺障害14級認定の流れ

- 後遺障害14級の賠償金額や獲得方法

- 後遺障害14級に認定されるためのポイント

目次

後遺障害14級とは

後遺障害とは

後遺障害とは、このまま治療を続けても完治することがなく、怪我の痛みや傷跡などが将来にわたって残ってしまう状態で、かつ、その障害により労働能力を喪失してしまうことを言います。

なお、後遺障害と似たものとして、「後遺症」というものがあります。

後遺症とは、このまま治療を続けても完治することがなく、怪我の痛みや傷跡などが将来にわたって残ってしまう状態のことをいいます。

後遺症は、労働能力の喪失までは要求されない点で、法的には後遺障害とは異なります。

後遺障害の内容や後遺障害認定の概要等について、詳しく確認されたい場合は以下の記事をご覧ください。

後遺障害の等級認定とは

後遺障害の等級認定とは、交通事故により後遺障害が残った場合に、一定の等級に認められることをいいます。

例えば、むちうち(頚椎捻挫、頚椎損傷など)の場合には、14級9号または12級13号の等級に認められる可能性があります。

ただし、後遺障害の等級認定のハードルは高いため、事案によっては等級認定が認められない場合もあります。

後遺障害の等級認定について、詳しく確認されたい場合は以下の記事をご覧ください。

等級認定の重要性

後遺障害の等級認定がされるかどうか、あるいは、どの等級に認定されるかどうかで、賠償金額が大きく変わってきます。

なぜなら、後遺障害の等級認定がされると、以下の項目を追加で請求することができるからです。

- ① 後遺障害慰謝料

- ② 後遺障害逸失利益

このように、交通事故の被害者の方にとって、後遺障害が認定されるかどうかは、適切な補償を受けるためには重要なポイントになります。

後遺障害14 級の行政サービス

交通事故により後遺障害14級が認められた場合、行政が運営するサービス(行政サービス)を利用することができる可能性があります。

行政サービスには、①障害福祉サービスと②身体障害者手帳の交付の2種類があります。

①障害福祉サービスを利用すると、訓練等給付や介護給付を受け取ることができる可能性があります。

訓練等給付とは、自立した日常生活または社会生活をできるようにするために、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行うことをいいます。

介護給付とは、一人では生活ができないため、施設への入所、在宅での介護、施設への通いなどの介護支援を提供するサービスをいいます。

また、後遺障害の程度によっては、②身体障害者手帳の交付を受けることができる場合もあります。

ただし、後遺障害14級の場合、障害の程度が小さいケースが多いため、このような行政サービスを利用することができるか否かについて確認されたい場合には、お住まいの市区町村の担当者や弁護士にご相談ください。

後遺障害14級の症状一覧

後遺障害等級は1級〜14級まであり、14級の中にも合計9種類の後遺障害があります。

後遺障害14級として認定をされる症状については以下の通りです。

| 号 | 症状 | 具体例 |

|---|---|---|

| 1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | まぶたを閉じた場合に、角膜を完全に覆うことができるものの、白目が露出してしまう |

| 2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

|

| 3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満になった |

| 4号 | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの | 上半身の肘関節以下の部分に傷跡が残った |

| 5号 | 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの | 下半身の膝関節以下の部分に傷跡が残った |

| 6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |

|

| 7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節関節を屈伸することができなくなったもの | 片手の親指以外の指の第1関節を曲げたり延ばしたりできなくなった |

| 8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |

|

| 9号 | 局部に神経症状を残すもの |

|

引用元:後遺障害等級|一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

14級の認定は適切?

むちうちの場合のポイント

むちうちとは、交通事故により首の痛みや首の圧迫感・緊張感、頭痛、肩こりなどが残った場合に診断されることが多い病名です。

むちうちは、レントゲンやMRI等の画像からは判然としないため、次のような事情を考慮して14級9号に認定できるか判断されます。

- 事故規模、事故状況

- 通院期間、通院頻度

- 治療の経過、内容

- 症状の一貫性、連続性

- 車両の損傷の程度

- 画像所見の有無

- 神経学的検査の結果

特に、通院期間は重要で、6ヶ月程度は治療を継続しないと認定されることは難しいでしょう。

また、むちうちの場合であっても、「頑固な神経症状を残す」場合には、後遺障害12級13号に認定されることになります。

むちうちの診断をされた被害者の方が、後遺障害14級9号に認定されるのか、後遺障害12級13号に認定されるのかは、以下の違いから区別されます。

| 等級 | 症状 | 条件 |

|---|---|---|

| 12級13号 | 「局部に頑固な神経症状を残すもの」 | 神経系統の障害が他覚所見(神経学的検査所見及び画像所見など)と合致することが医学的に証明されているもの |

| 14級9号 | 「局部に神経症状を残すもの」 | 神経系統の障害が医学的に説明可能なもの |

つまり、後遺障害12級13号として認定されるためには、被害者に発症している症状が医学的に「説明」できるだけでは足りず、「証明」できる必要があります。

被害者に発症している症状が医学的に「説明」できるが、「証明」することができない場合には、後遺障害14級9号として認定される可能性があるにとどまります。

そして、被害者に発症している症状が医学的に「証明」できる(=後遺障害12級13号として認定できる)といえるためには、レントゲン、MRI、CTなどの画像に異常な所見(他覚所見)が認められる必要があります。

もっとも、むちうちの場合、画像に異常な所見がないことがほとんどであり、実務上、むちうちで12級13号が認定されることは稀です。

後遺障害14級の認定を受ける方法は2つ

後遺障害14級の認定を受けるための方法は以下の2つがあります。

- ① 事前認定

- ② 被害者請求

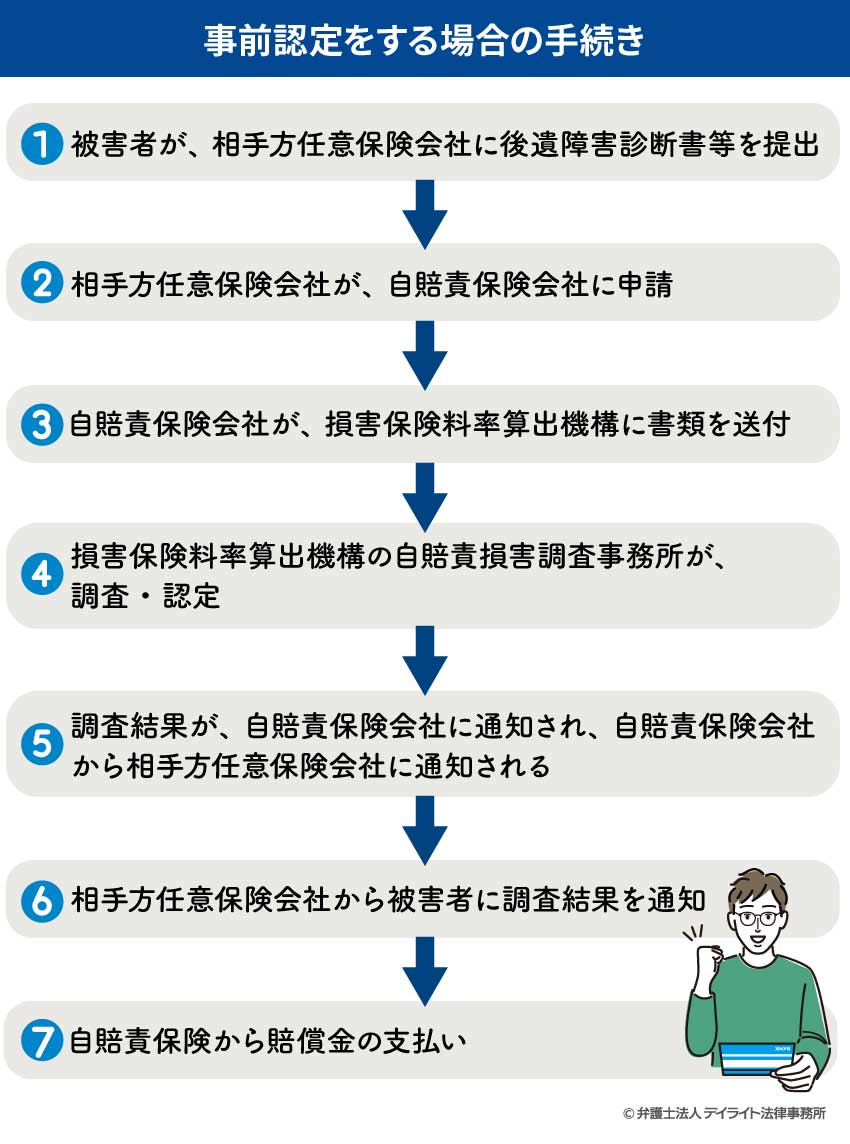

事前認定の場合

事前認定とは、相手方の任意保険会社を経由して、自賠責保険会社に申請をし、後遺障害の調査・認定をする方法をいいます。

事前認定をする場合は、次のように手続きが進行していきます。

①被害者が、相手方任意保険会社に後遺障害診断書等を提出

まず、被害者の方が、相手方の任意保険会社に請求する必要があります。

この場合、被害者の方は、事前に主治医の先生から「後遺障害診断書」を作成してもらい、その「後遺障害診断書」や「同意書」などを相手方の任意保険会社に提出する必要があります。

②相手方任意保険会社が、自賠責保険会社に申請

相手方任意保険会社が、被害者から後遺障害診断書等の提出を受けた後、自賠責保険会社に対し、後遺障害の申請を行います。

③自賠責保険会社が、損害保険料率算出機構に書類を送付

自賠責保険会社が、相手方任意保険会社から受け取った後遺障害診断書や診断書、診察報酬明細書等を、損害保険料率算出機構に送付します。

④損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が、調査・認定

損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が、自賠責保険会社から提出を受けた後遺障害診断書や診断書、診療報酬明細書等をもとに、後遺障害を認めることができるのか調査します。

⑤調査結果が、自賠責保険会社に通知され、自賠責保険会社から相手方任意保険会社に通知される

④で調査された結果が、自賠責保険会社に通知され、その後、自賠責保険会社から相手方任意保険会社に通知されます。

⑥相手方任意保険会社から被害者に調査結果を通知

④で調査された結果が、相手方任意保険会社から被害者に通知されます。

⑦自賠責保険会社から賠償金の支払い

④で調査した結果、後遺障害14級として認められた場合には、自賠責保険会社から賠償金が支払われます。

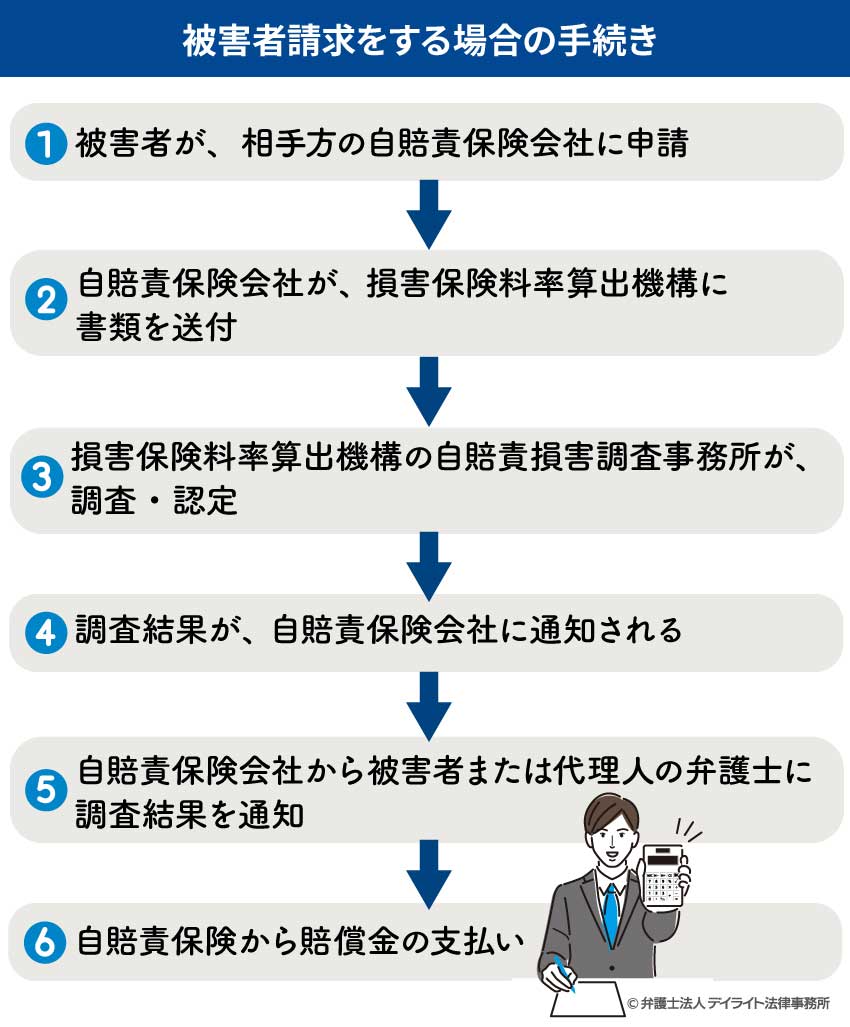

被害者請求の場合

被害者請求とは、相手方の任意保険会社を経由することなく、自賠責保険会社に申請をし、後遺障害の調査・認定をする方法をいいます。

被害者請求をする場合は、次のように手続きが進行していきます。

①被害者が、相手方の自賠責保険会社に申請

まず、被害者が、自分で必要書類を集めて、相手方の自賠責保険会社に申請する必要があります。

必要書類については、相手方の自賠責保険会社に申請をすれば必要書類を送付してもらうことができます。

なお、相手方の自賠責保険会社に申請する場合の必要書類は、少なくとも次のような書類が必要になってきます。

そのため、次のような書類は事前に準備するようにしましょう。

- 支払請求書 兼 支払指図書

- 事故発生状況報告書

- 印鑑登録証明書

- 後遺障害診断書

- 交通事故証明書

- 診断書

- 診療報酬明細書

自賠責保険会社が、①で受け取った受け取った必要書類を、損害保険料率算出機構に送付します。

事前認定の場合と同様に、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が、自賠責保険会社から提出を受けた後遺障害診断書や診断書、診療報酬明細書等をもとに、後遺障害を認めることができるのか調査します。

③で調査された結果が、自賠責損害調査事務所から自賠責保険会社に通知されます。

③で調査された結果が、自賠責保険会社から被害者または代理人の弁護士に通知されます。

③で調査した結果、後遺障害14級として認められた場合には、自賠責保険会社から賠償金が支払われます。

事前認定と被害者請求のメリットとデメリット

ここでは、被害者の方が、事前認定の手続きをした場合と被害者請求の手続きをした場合とを比較していきます。

事前認定と被害者請求のメリット・デメリットをまとめると下表のとおりとなります。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 事前認定 | 被害者の方は「後遺障害診断書」を提出するだけでよく、面倒な手続きをする必要がない。 | 後遺障害診断書以外の書類は任意保険会社が準備をするので、本来提出した方がいい書類を提出することなく手続きが進行する可能性がある。 |

| 被害者請求 | 必須書類に加えて認定に有利な証拠を追加して提出することができ、適切な認定が期待できる。

後遺障害が認定された場合、示談成立前に後遺障害慰謝料を受け取ることができる。 |

被害者の方が必要書類を集める必要があり、労力がかかる。 |

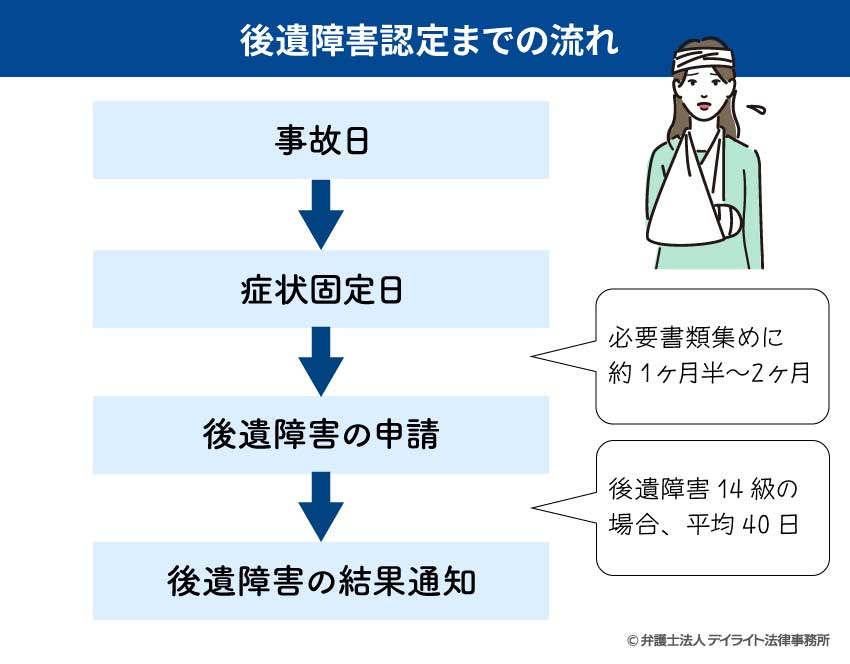

後遺障害認定までの流れ

後遺障害が認められた場合、後遺障害の申請をしてから賠償金を受け取るまでには、時間がかかることが多いです。

通常、次のように手続きは進んでいきます。

診断書や後遺障害診断書などの必要書類を集める必要があるため、治療終了日(症状固定日)から後遺障害の申請をするまでに、約1ヶ月〜2ヶ月かかることが多いです。

また、後遺障害の申請をしてから結果が出るまでの平均期間は40日程度です。

したがって、被害者の方の治療が終了し、後遺障害の申請をされてから賠償金を受け取るまでには、約2ヶ月半〜4ヶ月かかることになります。

ただし、事案によっては、さらに時間がかかる場合もございますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

後遺障害14級にデメリットはある?

後遺障害14級の認定は、交通事故により怪我をした部分について適切な賠償金を受け取るためのものという意味合いが大きいです。

後遺障害14級が認められたからといって、障害者手帳を交付されるなど生活上・仕事上への影響はありません。

後遺障害14級のデメリットについて、詳しく確認されたい場合は以下の記事をご覧ください。

後遺障害14級でもらえる金額はいくら?

ここでは、後遺障害14級が認められた場合に、被害者の方がいくら請求することができるのか解説していきます。

後遺障害14級が認められた場合、被害者の方は、後遺障害が認定されなかった場合に請求できる項目に加えて、以下の項目を請求することができます。

- ① 後遺障害慰謝料

- ② 後遺障害逸失利益

①後遺障害14級の慰謝料の相場

①後遺障害慰謝料とは、後遺障害が認められた場合に請求できる慰謝料のことをいいます。

後遺障害慰謝料については、等級に応じて一律に決まっており、後遺障害14級の場合は、弁護士基準(裁判基準)で110万円となります。

なお、自賠責保険基準では、32万円となります。

弁護士が入った場合、弁護士基準(裁判基準)で交渉することができるため、後遺障害が認められる可能性が高い場合には、弁護士に依頼されることをおすすめします。

②後遺障害14級の逸失利益

②後遺障害逸失利益とは、後遺障害により働きづらくなり、収入が減ってしまったことに対する補償のことをいいます。

後遺障害逸失利益は以下の計算式で行います。

なお、醜状障害(傷跡等の障害)の場合には、後遺障害14級4号、5号が問題となってきます。

しかし、傷跡が残っていることが原因で仕事に支障が出るということを通常は想定できないため、醜状障害(傷跡等の障害)の場合には逸失利益が認められない可能性があります。

1年あたりの基礎収入

1年あたりの基礎収入は、原則として、事故前年の年収で計算します。

そのため、次のような書類から事故前年度の年収を事前に把握しておくようにしましょう。

- 会社員の方

→事故前年度の年収

源泉徴収票や所得証明書から把握しておきましょう。 - 個人事業主の方

→事故前年度の年収

確定申告書から把握しておきましょう。

労働能力喪失率とは、後遺障害によって労働能力を喪失してしまった割合のことをいいます。

労働能力喪失率については、等級に応じて一律に決まっており、後遺障害14級の場合は、5%となります。

労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数についても、等級に応じて一律に決まっており、後遺障害14級の場合、労働能力喪失期間は5年程度となることが多いです。

このことから、労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数は次のようになります。

| 事故日が2020年3月31日以前 | 事故日が2020年4月1日以降 | |

|---|---|---|

| ライプニッツ係数 | 4.3295 | 4.5797 |

後遺障害逸失利益の具体例

以下のような例をもとに具体的に後遺障害逸失利益を計算してみます。

被害者の方は34歳で、2023年4月1日に交通事故にあいました。被害者の方は、むちうちで後遺障害14級9号に認定されました。

被害者の方は会社員で、事故前年度の年収は450万円です。

後遺障害逸失利益は以下の計算式で行います。

今回のケースでは、

1年あたりの基礎収入は、450万円となります。

労働能力喪失率は、後遺障害14級に認定されているため、5%となります。

労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数は、34歳で、2023年4月1日に交通事故にあっているため、4.5797となります。

したがって、今回のケースの後遺障害逸失利益は、次のようになります。

なお、さらに詳しく後遺障害逸失利益について確認されたい場合は以下の記事をご覧ください。

後遺障害14級の5つのポイント

症状を正確に反映した後遺障害診断書を作成してもらうこと

後遺障害14級は、事故規模や症状の一貫性、通院頻度など、さまざまな事情を総合考慮して判断されることになりますので、考慮される事情を踏まえた証拠を提出することが必要となります。

そこで重要になるのが、症状を正確に反映した後遺障害診断書になります。

後遺障害の審査となるのは、後遺障害診断書に記載されている内容のみです。

したがって、痛みなどが残っている症状は全て後遺障害診断書に記載してもらう必要があります。

MRIやCT、レントゲン上に異常所見がある場合は、後遺障害診断書に記載してもらうか、異常所見の存在が分かる他の資料を提出された方がいいでしょう。

また、画像に異常が写らない場合には、神経学的検査の結果を後遺障害診断書に記載してもらうべきでしょう。

※神経学的検査とは、患部に痛みやしびれがあるかなど神経の異常を確認する検査のことをいいます。具体的には、スパーリングテストやジャクソンテストがあります。

事故が大きい場合には、事故規模・態様が分かる資料を提出すること

事故の大きさは、事故による体への負荷の大きさを表す指標にもなります。

したがって、事故規模が大きい場合には、そのことが分かる資料をつけるべきでしょう。

例えば、事故車両の写真、修理見積書、実況見分調書などが考えられます。

事故直後から6ヶ月以上通院していること

後遺障害14級と認められるためには、後遺障害が本件事故と関係あることを証明する必要があります。

事故から1回目の通院までの期間や前回の通院から次回の通院までの期間が、2週間〜1ヶ月ほど空いてしまうと、後遺障害が本件事故と関係がないと判断される可能性が高くなります。

そのため、定期的に整形外科(病院)に通院するようにしましょう。

また、通常、後遺障害14級と認められるためには6ヶ月以上通院していることが必要となります。

通院期間が6ヶ月未満の場合、後遺障害14級は認められない可能性が高いため、ご注意ください。

症状が一貫していて、痛みが続いていることを示すこと

事故後から症状が一貫していて、途中で痛みが治ることなく連続して続いていることは、認定にあたってプラスの要素となります。

症状が一貫連続していることは、治療中の診断書やカルテなどの医療記録で示すことになります。

カルテに関しては、後遺障害申請の必須書類ではありませんが、事案に応じて提出する場合もあります。

労働能力が減少したことを示すこと

後遺障害14級の場合、労働能力を5%喪失しているとされています。

したがって、事故による痛みやしびれで仕事に支障が出ている場合には、そのことが分かる資料を提出することもあります。

具体的には、次のような資料を提出することが考えられます。

- 仕事に支障が出ていることを記載した陳述書

- 休業損害証明書

- 給料明細や源泉徴収票

- 従前の仕事ができなくなった場合で会社から辞令などが出ている場合にはそれが記載された書面

など

まとめ

以上、後遺障害14級の認定の流れや賠償金額、獲得方法について詳しく解説しましたが、いかがだったでしょうか。

後遺障害14級は、後遺障害の等級の中でもっとも軽い等級になりますが、等級認定のハードルは高く、認められないケースの方が多いのが実情です。

そのため、少しでも後遺障害14級と認定される可能性を高めるために、専門の弁護士にサポートしてもらうことをおすすめいたします。

当法律事務所では、交通事故案件を数多く取り扱う人身障害部の弁護士が、相談から事件処理の全てを行います。

初回無料のLINEや電話相談を活用した全国対応も行っていますので、後遺障害診断書でお困りの方は、お気軽にご相談ください。