遺言書によって遺留分(いりゅうぶん)を不当に制限(侵害)することはできません。

その意味で、遺留分は遺言書に優先します。

この記事では、遺留分の制度や遺留分の割合、遺留分が請求された場合の対策、遺言書を作成する場合の対策などについて、相続問題にくわしい弁護士がわかりやすく解説します。

遺言書とは

遺言書とは、被相続人(亡くなった方のことです。)が生前に、誰に・何を(どの遺産を)・どのように取得させるのかについて書き残した書類のことをいいます。

遺言書には大きく自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つの種類があります。

遺言書がある場合、相続人(遺産を相続できる者として法律(民法)で定められている人のことをいいます。)は、基本的に遺言書の内容にしたがって遺産を分ける必要があります。

遺言書を作成する被相続人のことを「遺言者」といいます。

遺留分とは

遺留分とは、一定範囲の相続人に対して法律(民法)が保障している遺産の最低限の取り分のことです。

遺留分とは、一定範囲の相続人に対して法律(民法)が保障している遺産の最低限の取り分のことです。

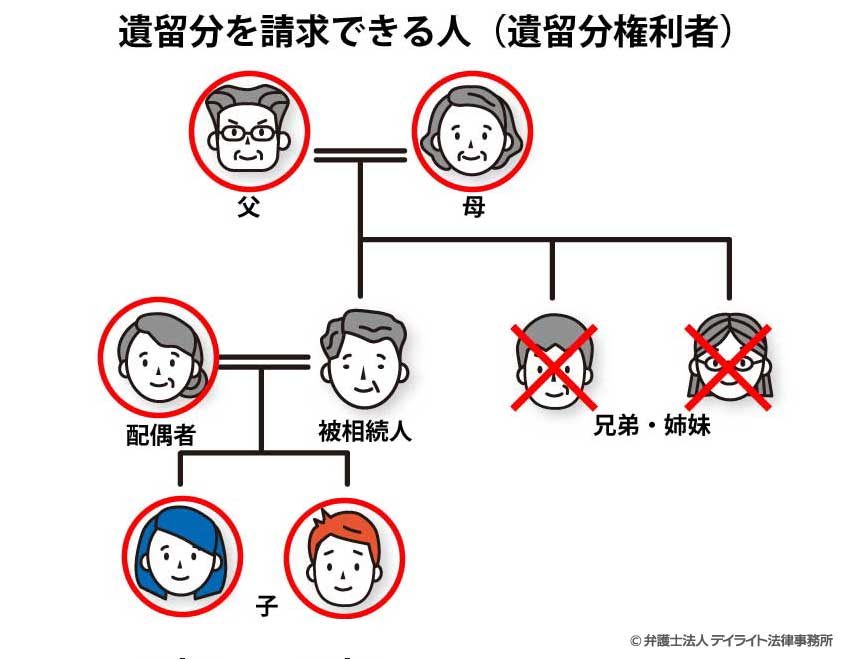

相続人となることができるのは、被相続人の①配偶者(妻・妻)、②子ども、③直系尊属(両親や祖父母など)、④兄弟姉妹ですが、このうち遺留分が保障されているのは④兄弟姉妹以外の相続人です。

遺留分の制度は次の3つを目的としています。

- 残された相続人の生活を保障すること(特に被相続人の財産で暮らしていた相続人の保護)

- 相続人の被相続人に対する貢献の評価

- 相続人間の公平を実現すること

この目的を実現するために、被相続人との関係性が近い相続人ほど多くの遺留分が保障されています。

遺留分の割合

法律(民法)が相続人に保障している遺留分は、割合の形で定められています(遺留分の割合)。

遺留分の金額は、遺留分を計算するための基礎となる財産(基礎財産)の金額に遺留分の割合をかけて計算されます(基礎財産や遺留分の計算については後ほど説明します)。

それぞれの相続人に保障される遺留分の割合は、相続人と被相続人の続柄(誰が相続人となるか)や、相続人の人数によって変わります。

次の表は、誰が相続人となるかに応じた遺留分の割合をまとめたものです。

| 相続人となる人 | 遺留分 | 遺留分の合計 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | ||

| 配偶者のみ | 1/2 | − | − | − | 1/2 |

| 子のみ | − | 1/2※ | − | − | 1/2 |

| 直系尊属のみ | − | − | 1/3※ | − | 1/3 |

| 兄弟姉妹のみ | − | − | − | なし | 0 |

| 配偶者と子 | 1/4 | 1/4※ | − | − | 1/2 |

| 配偶者と直系尊属 | 1/3 | − | 1/6※ | − | 1/2 |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | − | − | なし | 1/2 |

※被相続人の子や直系尊属(両親や・祖父母など)が2名以上いるときは、上の表の割合を、さらにその人数で均等に分けることとなります。

例えば、被相続人の配偶者(夫)と子ども(長男・次男・長女)の4人が相続人となる場合、子ども1人あたりの遺留分は1/12です( 1/4 × 1/3 = 1/12 )。

遺留分の割合を自動計算機で簡単に算出!

誰が相続人となるかによって遺留分の割合は異なるため、一般の方が遺留分を調べて計算するのは難しい面があります。

当事務所では、相続問題にくわしい弁護士が監修した遺留分の割合を簡単に計算できる自動計算ツールをご用意しています。

遺留分の概算を知りたい場合にはぜひご活用ください。

遺言書を作成しても遺留分は制限できない!?

被相続人(遺言者)は本来、遺言書を作ることによって自分の遺産を自由に処分することができるはずであり、基本的には誰にどのくらいの遺産を与えるのかを自由に決めることができます。

被相続人(遺言者)は本来、遺言書を作ることによって自分の遺産を自由に処分することができるはずであり、基本的には誰にどのくらいの遺産を与えるのかを自由に決めることができます。

しかし、遺言書によっても遺留分を制限(侵害)することはできません。

上で説明したように、遺留分は残された相続人の生活保障等を目的とする制度であり、この目的を達成するために、遺留分が被相続人の意志(遺言書)に優先することとされています。

ただし、遺留分を不当に制限(侵害)する内容の遺言書であっても、遺留分を侵害していることを理由として無効になるわけではありません(遺言書としての効力は認められます)。

遺留分を不当に制限(侵害)された相続人は、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。

これを「遺留分侵害額の請求」または「遺留分の請求」といいます。

例えば、被相続人(遺言者)には妻と子ども2人(長男・長女)がいるというケースで、被相続人(遺言者)が「すべての遺産を長男に相続させる」という遺言書を作成した場合、この遺言書は妻の遺留分(1/4)と長女の遺留分(1/8)を侵害しています。

この場合、妻と長女は、すべての遺産を相続することによって遺留分を侵害している長男に対して、金銭の支払いを求める(遺留分を請求する)ことができます。

遺留分を請求したい人の対策

遺留分を侵害された相続人は、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます(遺留分侵害額の請求・遺留分の請求)。

遺留分の請求をしたい場合には、次のような対策をします。

遺留分(侵害額)を計算する

遺留分の請求をしたい場合、まずは①保障されている遺留分の金額(いくらの遺留分が保障されているのか)と②遺留分の侵害額(いくら分の遺留分が侵害されているのか)を計算して確認する必要があります。

①遺留分の金額と②遺留分の侵害額は、それぞれ以下のような手順で計算します。

①遺留分の金額の計算

法律によって保障されている遺留分の金額は、次の計算式によって計算されます。

基礎財産の金額は、次の計算式によって計算されます。

(2) 被相続人が生前贈与(生前にした無償で財産を与える契約のことをいいます。)した財産として扱われるかどうかは、(ア)誰に対する生前贈与か、(イ)いつ行われた贈与か、によって異なります。

次の表は、(2)の生前贈与の範囲に含まれる贈与についてまとめたものです。

| 生前贈与の相手 | 基礎財産の計算の基礎に含まれる贈与 | |

|---|---|---|

| 原則 | 相続人以外 | 相続開始前の1年間にされた贈与 |

| 相続人 | 相続開始前の10年間にされ贈与のうち、特別受益に該当するもの | |

| 例外 | 相続人・相続人以外 | 当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知りながら行った贈与については、相手や期間を問わず計算の基礎に含まれる |

※特別受益:結婚の際に親から子どもに与える支度金や持参金、嫁入り道具など(少額の場合を除きます。)、養子縁組の際に実親から実子に与える持参金、事業を始める際の開業資金や住宅購入資金の援助などがこれにあたります。

具体例 遺留分の計算の具体例

例えば、遺言者の妻と長男・長女が相続人となるケースで、基礎財産の金額が2000万円の場合、以下の計算式より、妻の遺留分の金額は500万円、長女の遺留分の金額は250万円です。

妻:2000万円 × 1/4 = 500万円

長女:2000万円 × 1/4 × 1/2 = 250万円

②遺留分の侵害額の計算

遺留分の侵害額は、次の計算式によって計算されます。

遺留分の侵害額は、次の計算式によって計算されます。

「遺留分権利者」とは、遺留分を保障されている相続人(遺留分の請求をする人)のことをいいます。

遺留分の請求をする人(遺留分権利者)が遺言者から遺贈(遺言書によって遺産を譲り受けることをいいます。)を受けた場合や、遺言者から生前贈与による特別受益を受けていた場合、相続によって遺産を取得した場合には、それらの金額が遺留分の侵害額から差し引かれます。

反対に被相続人の借金やローンなどを引き継ぐ場合には、その分の金額が侵害額に加算されます。

具体例 遺留分侵害額の計算の具体例遺留分の計算のところであげた事例(遺言者の妻と長男・長女が相続人となるケースで、基礎財産の金額が2000万円の場合)において、妻は遺言者から生前に100万円の特別受益を受けており、長女は200万円の債務を引き継ぐ場合、妻と長女の遺留分侵害額はそれぞれ次のとおりです。

妻:(a)500万円 −(b)100万円 = 400万円 ※(c)と(d)は該当なし

長女:(a)250万円 +(c)200万円 = 450万円 ※(b)と(c)は該当なし

遺留分侵害額請求権を行使する

遺留分を請求できる権利(遺留分侵害額請求権)には法律によって期限(時効)が定められているため、遺留分を請求したい人は、できるだけ早く遺留分侵害額請求権を行使することが大切です。

より具体的には、遺留分権利者が被相続人が亡くなったことを知ってから遺留分侵害額請求権を行使しない1年が経過した場合、その後は遺留分を請求することができなくなります。

「遺留分侵害額請求権の行使」とは、遺留分が侵害されるとなった遺産を受け取った相手に対して、「遺留分を侵害されているので、遺留分侵害額の請求をする」という意思を伝えることをいいます。

遺留分侵害額請求権の行使は口頭で行うこともできます(法律的には有効です)が、口頭で行った場合には証拠が残りにくいため、後々「そのような請求は受けていなまい」「請求を受けたのは1年以上経ってからだった」などと言われてトラブルになる可能性があります。

このようなトラブルを避けるためには、内容証明郵便(誰から誰に対して、いつ、どのような内容の文書が差し出されたかを郵便局が証明してくれるタイプの郵便です。)などを利用して、証拠が残る形で権利を行使することが大切です。

話し合いで解決する

遺留分侵害額の請求をする意志を伝えても相手が金銭の支払いに応じてくれない場合、まずは当事者同士の話し合いでの解決を試みます。

後で説明するように、調停や訴訟(裁判)といった裁判所を介した対策もありますが、解決までに長い時間がかかってしまう(一般的には解決までに半年〜数年程度かかるといわれています。)ため、まずは話し合いで解決することを強くおすすめします。

当事者同士での話し合いがこじれる可能性がある場合や、話し合いに応じてもらえない可能性などには、弁護士に依頼して代わりに交渉してもらう(当事務所では、これを「代理交渉」と呼んでいます。)のがおすすめです。

当事者同士では感情的になってまとまらない話し合いも、法の専門家である弁護士が間に入ることによって、冷静な話し合いができる可能性が高まります。

調停を申し立てる

当事者同士の話し合いや弁護士を通じた代理交渉をしても相手が金銭を支払ってくれない場合には、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てることを検討します。

「調停」とは、家庭裁判所の調停委員会が当事者の間に入って、当事者同士での合意による解決をめざす手続きのことです。

遺留分の請求については、原則としていきなり訴訟(裁判)をすることができません。

まずは調停の申立てを行い、調停で解決できない場合にはじめて訴訟(裁判)を提起することとされています(これを「調停前置」といいます)。

調停の手続きはあくまで当事者の合意による解決をめざすものであることから、何度か調停を重ねても当事者の意見がすり合わず合意できる見込みが小さい場合、調停は不成立に終わります。

当事者が金銭の支払いについて合意することができた場合には、調停が成立します。

訴訟(裁判)を提起する

調停が不成立となった場合には、地方裁判所(請求金額によっては簡易裁判所)に「遺留分侵害額請求訴訟」を提起することができます。

訴訟(裁判)では、裁判所(裁判官)が、当事者の主張した内容や提出された証拠に基づいて事実関係を判断し、「判決」という形で結論を出します。

当事者が合意するかどうかは問題とならない点で調停と異なります。

遺言書を作成する人の対策

遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成する

ここまで説明してきたように。遺留分は遺言書に優先するため、遺留分を侵害する遺言書を作成する場合には遺留分の請求をめぐる争いを引き起こす可能性があります。

このような事態を避けるためには、遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成するということが大切です。

遺言書を作成する際には、上でご紹介した遺留分の自動計算ツールなどを利用してそれぞれの相続人の遺留分をあらかじめ計算し、これを侵害する内容の遺言書となっていないかを確認しましょう。

遺言書の書き方を工夫する

やむをえず遺留分を侵害する内容の遺言書を作らざるをえない場合には、遺言書の書き方を工夫することで、できるかぎりトラブルを防止することが考えられます。

例えば、次のような内容を遺言書に記載します。

- 特定の相続人に多くの財産を相続させる説得的な理由(特定の相続人が遺言者に対して多くの貢献をしてくれたことなど)

- 他の相続人には財産を相続させないことについての説得的な理由(他の相続人に対してはすでに多くの金銭的援助をしたことなど)

- 遺留分権利者に対する遺留分の請求をしないでほしいというお願い

ただし、上記のような事項は遺言書に書いても法的な強制力がない事項(これを「付言事項(ふげんじこう)」といいます。)で、遺留分権利者に対して遺言書に従うよう強制することはできません。

もっとも、遺言者の考えや思いを具体的に伝えることで遺留分権利者が納得し、遺留分の請求をあきらめてくれるケースもあることから、試してみる価値は十分にあります。

相続問題にくわしい弁護士に相談する

遺言書の作成については、相続問題にくわしい弁護士に相談されることを強くおすすめします。

相続問題にくわしい弁護士に相談することで、遺言書が遺留分を侵害する内容となっていないかどうかを確認することができます。

また、やむをえず遺留分を侵害する場合には、遺言書の内容をどのように工夫したらよいかといった点について、的確なアドバイスをもらえることが期待できます。

さらに、遺言書の作成については遺留分の問題だけでなく、要件を満たさず無効になってしまうリスクもあります。

そのため、どの種類の遺言書を作成するのがよいか、遺言書が要件を満たしているかどうか、など遺言書の作成全般について総合的に相談されるのがよいでしょう。

まとめ

被相続人(遺言者)は遺言書を作成することで、誰にどの遺産をどのように取得させるのかを自由に決めることができます。

しかし、相続人のうち被相続人の配偶者・子ども・直系尊属(両親・祖父母等)については、法律によって遺留分という遺産の最低限の取り分が保障されており、遺言書によってもこれを制限することはできません。

遺留分を侵害された相続人は、遺留分の侵害の原因となる相続や贈与等を受けた人に対して、遺留分の請求(遺留分侵害額の請求)をすることができます。

遺言書を作成する場合には、遺留分の侵害に配慮した内容の遺言書を作成することが大切です。

遺言書の作成については、遺留分の請求をめぐるトラブルを引き起こすリスクがあるだけでなく、要件を満たさないことによって無効になるリスクもあることから、相続問題にくわしい弁護士に相談されることを強くおすすめします。

当事務所では、相続問題にくわしい弁護士からなる相続対策専門チームを設置しており、遺言書の作成に関するご相談についてもこの専門チームが対応させていただきます。

遺言書の作成以外にも、遺産の調査や遺産分割協議の進行、相続トラブル、相続税の申告・節税対策、相続登記など、遺産相続に関する幅広い問題に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。