交通事故にあったら|実施すべきことや事故後の流れを完全ガイド

交通事故にあった場合、以下のような流れで適切に対応することが求められます。

交通事故にあった場合、以下のような流れで適切に対応することが求められます。

- 負傷者の救護と警察への届け出

- 相手方の情報確認と保険会社への連絡

- 医療機関を受診し継続的な治療を受ける

- 症状固定の時期が決まる

- 後遺障害が残った場合は後遺障害等級認定を申請

- 損害賠償額の算定

- 加害者側の保険会社との示談交渉

このような事故後の対応を誤ると、適正な賠償金を受け取れず、不利益を被る可能性があります。

この記事では、事故直後の具体的な初期対応や、治療から示談成立までの全流れ、受け取れる損害賠償金(示談金)、注意点などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

目次

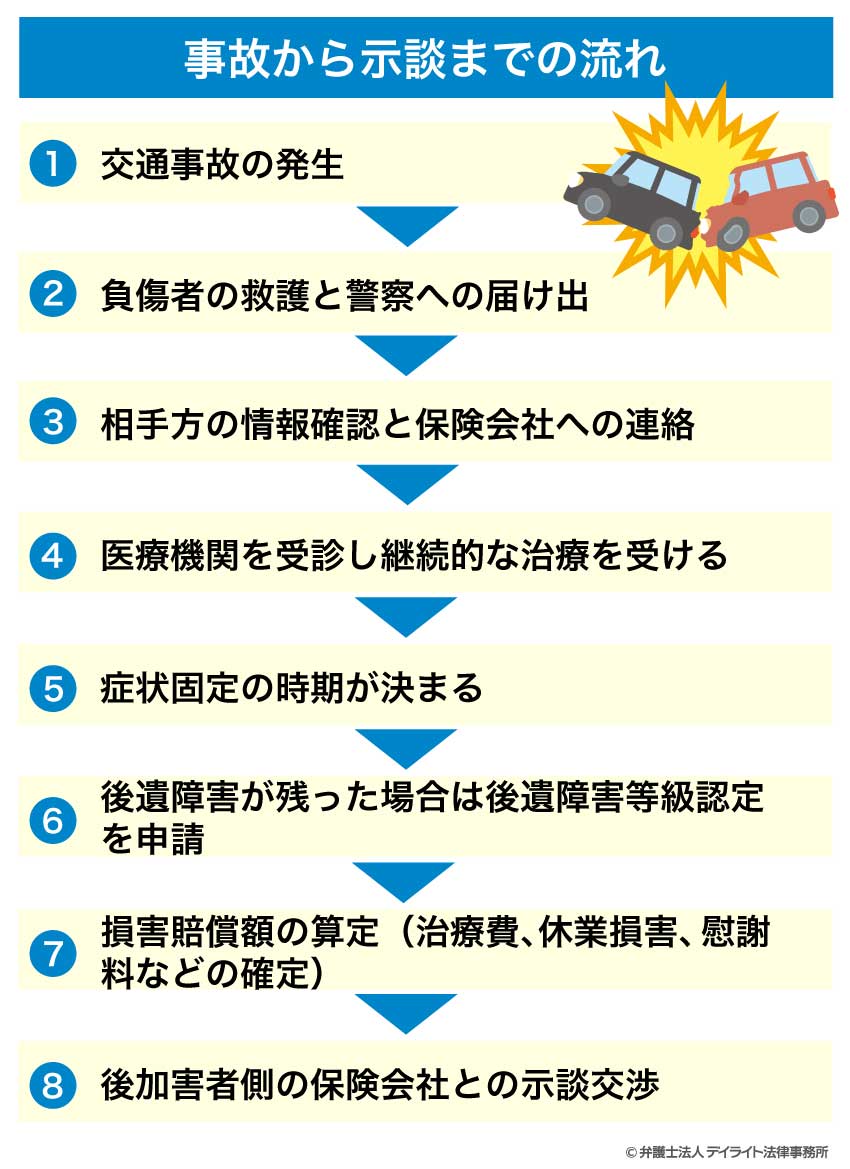

交通事故にあったらどうなる?事故から示談までの流れ

交通事故にあった場合、事故発生から解決までの流れは、以下のフロー図のような流れになります。

交通事故に遭遇し、身体に何らかの異常や痛みを覚える場合は、すぐに医療機関を受診することがもっとも重要です。

交通事故に遭遇し、身体に何らかの異常や痛みを覚える場合は、すぐに医療機関を受診することがもっとも重要です。

この場合、初期診断を経て、症状に応じて継続的な治療が必要となります。

治療の効果が認められ、完全に治癒(完治)した時点で一連の治療プロセスは終了し、その後、加害者側の保険会社との間で損害賠償に関する示談交渉へと移行するのが一般的な流れです。

しかし、治療を相当期間継続したにもかかわらず、疼痛や機能障害などの症状が改善せず残存してしまった場合は、「症状固定」と判断されます。

この段階で、残った症状が「後遺障害」に該当するかどうかを認定するための申請手続きに進みます。

後遺障害の等級が確定した後、最終的な損害賠償額を確定させるための示談交渉が本格化します。

もし、示談交渉を通じて双方の合意に至らない場合は、訴訟を提起し、裁判所での審理を通じて法的な判断をもって紛争の解決を図ることになります。

このように、交通事故の解決プロセスは、段階を経て進行します。

各プロセスにおいて、専門的な判断や対応を要する複雑な問題が生じることが多いため、適正な権利行使と迅速な解決を実現するためにも、交通事故案件に精通した弁護士へのご相談・ご依頼を強くおすすめします。

交通事故に遭った時の対応

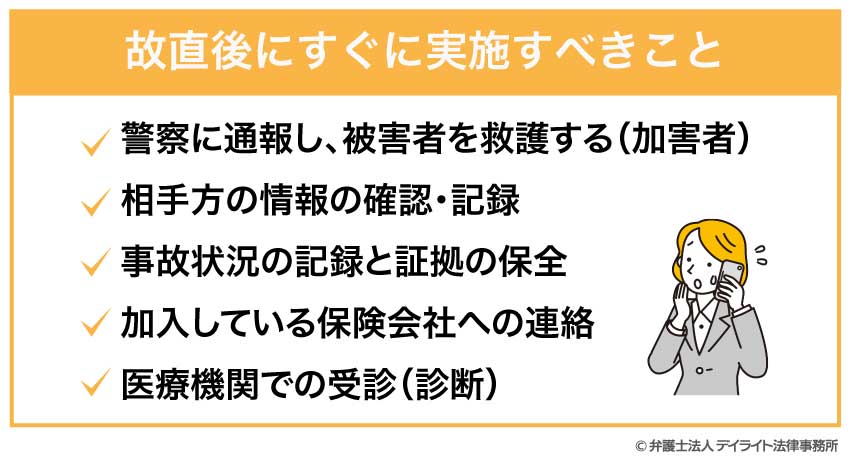

事故直後にすぐに実施すべきこと

警察に通報し、被害者を救護する(加害者)

事故が発生したら、まずは負傷者がいないか確認し、負傷者がいれば直ちに救護活動を行います。

怪我の状態によっては迷わず救急車(119番)を要請してください。

また、後続車との衝突などの二次被害防止のため、安全を確保することも重要です。

可能な限り、車両を発炎筒や三角停止板の設置が確認できる安全な場所に移動させましょう。

現場の状況を保持したい気持ちもあるかと思いますが、交通の妨げになる場所であれば、危険回避を優先してください。

そして、交通事故の大小に関わらず、必ず警察に連絡し、事故発生の事実を届け出てください。

これは、道路交通法上の義務であると同時に、後に保険金の請求や示談交渉に不可欠な「交通事故証明書」を発行してもらうために必須の手続きです。

もし、怪我人がいる場合は、必ず「人身事故」として届け出るよう求めましょう。

当初は軽微な物損事故として処理されても、後から症状が現れるケースは少なくありません。

その際は、速やかに医療機関で受診し、医師の診断書を警察に提出して人身事故に切り替える対応が必要です。

この切り替えが、事故と怪我の因果関係を立証し、適正な賠償を受けるための重要な根拠となります。

相手方の情報の確認・記録

後の損害賠償請求や示談交渉を円滑に進めるため、相手方(加害者)の情報を正確に把握し、記録しておくことが極めて重要です。

以下の情報は必ず控えておきましょう。

- 氏名、住所、電話番号

- 自賠責保険・任意の自動車保険の会社名と連絡先・証明書番号

- 車両の登録ナンバー、車種

- 勤務先や連絡先

相手が情報提供を渋る場合は、警察官の立会いのもとで連絡先を交換することを求めましょう。

メモがない場合は、相手の名刺をもらう、身分証明書などを承諾を得て撮影させてもらうなどの工夫も有効です。

事故状況の記録と証拠の保全

示談交渉は事故発生から時間を置いて行われます。

当事者間の記憶の食い違いを防ぎ、客観的な事実に基づいた公正な解決を図るため、事故直後の状況を可能な限り詳細に記録し、証拠を保全することが不可欠です。

そのため、できればスマートフォンなどで、車両の損傷箇所、事故現場の全体像、天候・路面状況などを記録しておいてください。

ドライブレコーダーがある場合は、データが上書きされないようSDカードを抜くなどして保護しましょう。

また、現場にいた目撃者がいれば、氏名と連絡先を聞き、後に証人となってもらえるよう協力を依頼しておきます。

第三者の客観的な証言は、後の交渉において極めて有力な証拠となります。

加入している保険会社への連絡

自身の加入する自動車保険の保険会社(または代理店)に、事故発生の事実を速やかに報告しましょう。

事故の状況、相手方の情報など、これまでに確認できた情報を正確に伝える必要があります。

この連絡により、今後の事故対応や保険サービスの利用に関するサポートを受けることができます。

医療機関での受診(診断)

怪我の有無にかかわらず、事故に遭ったら速やかに医療機関を受診してください。

事故直後は興奮状態にあり、痛みを感じにくくなっていることも少なくありません。

「むちうち」などの症状は後から現れることが多いため、「大したことはない」と自己判断せずに医師の診断を受けることが重要です。

受診が遅れると、事故と症状との因果関係を立証することが難しくなり、適切な治療費や慰謝料の賠償を受けられなくなるおそれがあります。

特に小さなお子さんの場合は、自覚症状を訴えられないこともあるため、早期の受診を心がけましょう。

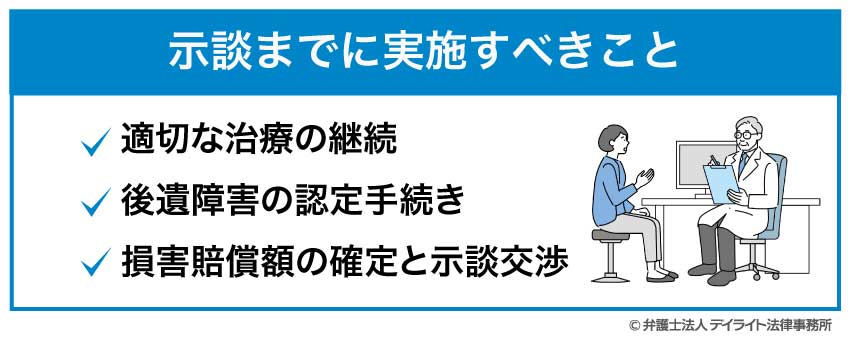

示談までに実施すべきこと

適切な治療の継続

医師の指示に従い、完治を目指して適切な治療を継続することが基本です。

加害者側の保険会社が、被害者に代わって医療機関に治療費を直接支払う「一括対応」を行うケースが多くあります。

保険会社から連絡があった場合は、その担当者と連携して進めます。

また、ご自身で治療費などを負担した場合は、必ず領収書を保管してください。

保険会社に請求する際に、原本の提出が必要となります。

なお、整骨院や接骨院でのリハビリなどを希望する場合は、医師の許可を得てから受診することが望ましいです。

画像検査などができない施設での施術は、後遺障害の認定などにおいて不利となる可能性があるからです。

後遺障害の認定手続き

症状が改善せず、これ以上治療を続けても回復の見込みがない状態(症状固定)に至った場合、残存した症状について「後遺障害」の認定を申請することができます。

後遺障害が認定されれば、その障害の程度に応じた逸失利益(将来得られたはずの収入の補償)や後遺障害慰謝料を請求することが可能になります。

この申請手続きには専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談することを強くおすすめします。

損害賠償額の確定と示談交渉

治療が終了するか、後遺障害の認定がされた時点で、交通事故の解決に向けた示談交渉が開始されます。

通常、加害者側の保険会社から、治療費、休業損害、慰謝料、物損などの損害項目に関する賠償額の提示が行われます。

ただし、保険会社が提示する金額は、必ずしも適正な額(裁判所が認める基準=裁判基準)ではない可能性があります。

一度示談が成立すると、原則としてその内容を後から変更・修正することはできません。

提示された金額や内容が妥当であるかを、慎重に判断することが極めて重要です。

不安や疑問がある場合は、示談書に署名する前に、必ず交通事故案件に精通した弁護士に相談すべきです。

交通事故にあったら、どうしたらいい?クイック診断

交通事故にあった場合、はじめての経験で、どうしたらいいのかわからないという方は少なくありません。

交通事故にあってお困りの場合は、以下の「交通事故クイック診断」をご利用ください。

事故のご状況にあったボタンをクリックいただくだけで簡単に交通事故の診断が可能です。

ご自身のケースにあわせた今後の手続きの流れやポイントについてお伝えしておりますので、ぜひご参考にされてください。

交通事故にあったらお金はいくらもらえる?

交通事故の被害に遭った際、最終的に加害者側から支払われる「示談金」は、さまざまな損害の費目を合計して計算されることになります。

損害賠償の対象となるのは、大きく分けて「財産的損害」と「精神的損害」の2つです。

「財産的損害」とは、交通事故によって被害者が被った財産的な不利益のことで、「積極損害」と「消極損害」に分けられます。

これに対して、交通事故によって被害者が受けた「精神的損害」に対して支払われるのが、慰謝料です。

積極損害

積極損害として、被害者に生じた以下の出費について賠償を受けることができます。

- 治療関係費:医師の診察、入院、投薬、リハビリテーションなど、怪我の治療に要した実費

- 通院交通費:医療機関への移動にかかった費用(電車、バス代など)

- 付添看護費:入院中や自宅療養中に付添いが必要となった場合の費用

- 修理費用:車両の修理費用または時価額、代車費用、レッカー費用

- 消極損害

消極損害には以下の3つの種類があり、その損害額について被害者は賠償を請求できます。

- 休業損害:これは、交通事故が原因で働けなかったことで、本来であれば得られたはずの給与や収入を損害とするものです。

休業損害については、「休業損害=1日あたりの賃金 × 休業日数(仕事を休んだ日数)」という計算式で算出されます。 - 後遺症逸失利益:これは、交通事故に遭ったことで後遺症が残った結果、労働能力が喪失・減退したことで将来にわたり得られるはずであった収入を損害とするものです。

後遺症逸失利益については、「①基礎収入 × ②労働能力喪失率 × ③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」という計算式で算出されることになります。 - 死亡逸失利益:これは、交通事故によって被害者が死亡したことで将来にあたって得られなくなった収入を損害とするものです。

被害者が亡くなってしまったことで、その後の一切の収入を得られる労働能力が喪失させられているため、その分を加害者に請求していくことになります。

死亡逸失利益については、「①基礎収入額 ×(1 – ②生活費控除率)× ③就労可能年数に対応するライプニッツ係数」という計算式で算出されます。

精神的損害(慰謝料)

交通事故で受け取れる慰謝料には、以下の種類があります。

- 入通院慰謝料(傷害慰謝料):怪我による入院や通院を強いられたことに対する精神的苦痛の補償

- 後遺障害慰謝料:症状固定後も後遺症が残ったことによる精神的苦痛の補償

- 死亡慰謝料:被害者が亡くなった場合の、被害者本人および遺族の精神的苦痛に対する補償

入通院慰謝料については、例えば、通常、1か月程度入院した場合には50万円程度、3か月程度通院した場合は70万円程度の入通院慰謝料が支払われます。

被害者が亡くなられた場合の死亡慰謝料は2000万円〜2800万円、後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料は110万円〜2800万円が相場となります。

ただし、入通院慰謝料は、ケガの程度、他覚所見の有無、通院回数などによっても変わってくることがあります。

交通事故後に気をつけること

事故後なるべく早く病院を受診する

交通事故による怪我は、事故直後には自覚症状が乏しくとも、数日後に痛みや痺れが現れるケース(特にむちうち)が多々あります。

そのため、「大したことはない」と自己判断せず、必ず事故後なるべく早い時期に医療機関を受診し、必要な検査を受けることが鉄則です。

受診が遅延すると、怪我と事故との間に因果関係がないと加害者側から主張され、治療費や慰謝料の補償を受けられなくなるおそれがあります。

また、治療開始後も医師の指示に従い、勝手に通院を中断せず、適切な頻度で治療を継続してください。

通院の継続性が途切れると、症状固定が早すぎると見なされ、入通院慰謝料が減額される、あるいは治療再開後の治療費が賠償対象外とされる不利益を被る可能性があります。

治療費を打ち切られてもあきらめない

治療が長期間に及ぶ場合、いつまで治療を続けるかについては慎重な判断が求められます。

まだ症状が改善する見込みがあるにもかかわらず、保険会社からの「治療費打ち切り」の打診が行われるケースがあります。

このような要請に安易に応じて治療を中断してしまうと、症状が十分に改善せず後遺症が残ってしまうリスクが高まります。

症状固定の判断は、あくまでも医師が行う医学的な判断に基づくべきものであり、保険会社が一方的に決めるものではありません。

治療の継続・打ち切りの判断に迷う場合は、主治医と連携しつつ、医学的知見と法的な観点の双方から助言を得られる弁護士に相談することが不可欠です。

適切な後遺障害等級認定を受ける

症状固定の診断を受け、後遺症が残存した場合は、後遺障害等級認定を申請することになります。

この認定結果は、賠償額(後遺障害慰謝料、逸失利益)を大きく左右するため、適正な等級を獲得するための活動が重要となります。

まず、後遺障害診断書の作成を依頼する際、単に形式的な記載を求めるだけでなく、残っている痛みや日常生活における具体的な支障の程度を正確に医師に伝え、診断書に反映してもらうよう働きかけることが重要です。

そして、後遺障害の申請手続きには、保険会社任せにする「事前認定」方式と、被害者側が積極的に資料を収集・提出する「被害者請求」方式があります。

被害者請求は手間がかかりますが、自身の症状や生活状況を裏付ける陳述書などの有利な資料を添付できるため、より適正な等級認定を目指す上で有効な手段となります。

交通事故発生時のポイント

交通事故に強い弁護士に相談する

交通事故の被害に遭った場合、適正かつ最大限の損害賠償額を獲得し、複雑な手続きから解放されるために、交通事故に強い弁護士に相談・依頼することが最も重要なポイントとなります。

まず、弁護士に依頼する最大のメリットは、賠償金算定の際に、最も高額な基準である弁護士基準(裁判基準)を適用して交渉できる点です。

加害者側の保険会社が提示する金額は、通常、それよりも低い任意保険基準に基づいています。弁護士が交渉を担うことで、この基準を引き上げ、慰謝料や逸失利益などの大幅な増額が期待できます。

また、交通事故の解決プロセスでは、後遺障害等級認定の申請、過失割合の争点整理、治療費の打ち切りへの対応、そして保険会社との示談交渉など、専門的な知識を要する作業が多岐にわたります。

弁護士は、被害者に代わってこれらの手続きを適切に進め、すべての交渉窓口となるため、被害者は治療に専念できます。

そのうえで、加害者側から不当に低い過失割合を主張された場合でも、弁護士が証拠に基づき的確に反論し、適正な過失割合での解決を目指します。

交通事故に強い弁護士に相談すべき理由の詳細につきましては下記のページをご覧ください。

交通事故時の対応についてのQ&A

自転車で交通事故にあったらどうする?

自転車に乗っていて交通事故にあった場合でも、以下のとおり、自動車事故と同様に、負傷者の救護や警察への届け出などの対応が必要となります。

自転車に乗っていて交通事故にあった場合でも、以下のとおり、自動車事故と同様に、負傷者の救護や警察への届け出などの対応が必要となります。- 警察への通報と被害者の救護

- 相手方の氏名・住所・電話番号などの確認

- 医療機関での診断

- 保険会社への連絡

自転車の事故による高額賠償事例も多いため、個人賠償責任保険などに加入している場合は、直ちに保険会社に連絡し、その後の被害者対応について相談することが重要です。

歩行者が交通事故にあったらどうする?

歩行者は道路交通法上交通弱者として保護される立場ですが、事故後の対応手順は車両事故の被害者と変わりません。

歩行者は道路交通法上交通弱者として保護される立場ですが、事故後の対応手順は車両事故の被害者と変わりません。- すみやかに救急車を要請するか医療機関を受診する

- 警察への連絡

- 運転者の氏名、連絡先、保険情報などを確認する

歩行者には直接の通報義務はありませんが、交通事故証明書の発行を受け、事故の事実を公的に証明するために、必ず警察(110番)に連絡し、現場に来てもらう必要があります。

交通事故で謝ったらだめですか?

賠償責任を認める発言は避けるべきですが、道義的な謝罪(お詫び)はすべきです。

賠償責任を認める発言は避けるべきですが、道義的な謝罪(お詫び)はすべきです。交通事故の加害者が被害者に謝罪することは、道徳上当然の行為であり、誠意を示すことは円滑な示談交渉に繋がります。

謝罪はすべきですが、「すべて私が悪いです」など賠償責任や過失割合に関する言及は避け、「ご迷惑をおかけして申し訳ありません」、「お怪我はありませんか」といった被害者への配慮を示す誠意ある言葉に留めるべきでしょう。

謝罪を怠ると、被害者の感情的な反発を招き、交渉が長期化する原因となり得ます。

まとめ

交通事故にあった場合、事故直後の初期対応から始まり、治療、症状固定、後遺障害等級認定、そして最終的な示談交渉という多段階のプロセスを経ます。

特に、事故直後の証拠保全や、怪我の有無にかかわらず速やかに医療機関を受診すること、治療を継続し適切な時期に症状固定を迎えることが、後の適正な賠償獲得の基礎を築きます。

交通事故にあってお困りの方は、一度交通事故トラブルの解決実績が豊富な弁護士にご相談されることをおすすめします。

当事務所には、交通事故に注力する弁護士のみで構成される交通事故チームがあり、被害者の方々を強力にサポートしています。

LINEなどによるオンライン相談を行っており、全国対応していますので、お気軽にご相談ください。